- •1.Определение инженерной геодезии как области науки и значение инженерной геодезии в строительстве и в эксплуатации.

- •2.Основные сведения о форме и размерах Земли. Определение положение точек земной поверхности. Метод проекций. Система координат, высот

- •3. Виды геодезических работ. Измерения. Съемки. Топографические материалы: план, карта, профиль.

- •3.1Виды геодезических работ.

- •План, карта, профиль.

- •4.Масштабы топографических планов, численные и графические и их точность.

- •5. Виды измерений: равноточные и не равноточные, классификация ошибок измерений.

- •6. Свойство случайных ошибок (смотри выше). Обоснование вывода о том, что арифметическая середина –вероятнейший результат равноточных измерений.

- •7. Формула Гаусса и формула Бесселя для определенич средней квадратичной ошибки.

- •8. Принципиальная схема измерения горизонтального угла. Устройство теодолита. Понятие о Госте на теодолиты. Требование, предъявляемое к теодолиту.

- •8.1 Устройство теодолита

- •8.2 Понятие о Госте на теодолиты.

- •9. Поверки и регулировки теодолита.

- •10.Анализ ошибок при измерения гор. Углов.

- •11. Способы измерения горизонтальных углов.

- •12 Способы отложений горизонтального угла

- •13. Приборы для непосредственного измерения растояния. Компарирование рабочих мерных приборов.

- •13.1. Непосредственные измерения длин (мерные приборы).

- •14.Подготовка для непосредственного измерения расстояний. Закрепление точек на местности.

- •15.Способы вешание через холм или гору.

- •16. Ошибки и точность измерений расстояний мерной лентой.

- •17. Определение направлений. Дирекционный угол, румбы, истинные и магнитные азимуты. Соотношение дирекционных углов теодолитного хода.

- •18.Невязки (угловая и в приращениях координат). Допустимость и распределение.

- •19. Основные принципы организации геодезических съемочных работ. Виды планового обоснования

- •2 0.Прямая и обратная геодезические задачи на координаты. Их применение в строительстве ж.Д. Сооружений

- •21.Создание планового съемочного обоснования в виде теодолитного хода. Полевые и камеральные работы.

- •22.Определение неприступных расстояний с помощью теодолита и мерной ленты

- •23.Сущность нивелирования. Обзор способов нивелирования.

- •24. Уровенные и компенсаторные нивелиры: устройсво, требование к ним. Поверки и регулировки нивелиров. Понятие о Госте на нивелиры.

- •25. Основные источники погрешностей и точностей геометрического нивелирования

- •26. Геометрическое нивелирование.

- •27.Устройство вертикального круга теодолита, требования к нему. Мо вертикального круга и его направления для 2т30п. Определение вертикальных углов теодолита

- •28.Тригонометрическое нивелирование. Вывод формулы тригонометрического нивелирования, если расстояние измерено нитяным дальномером

- •29.Способы измерения рельефа горизонталями.

- •30. Теодолитная (контурная) съемка.

- •31. Виды дальномеров. Понятие о геометрических и электронно-оптических

- •32.Устройство и теория нитяного дальномера. Вывод формулы нитяного дальномера. Приведение к горизонту расстояний, измеренных нятинным дальномером.

- •33.Условные знаки планов, карт и профилей

- •34. Тахеометрическая съемка.

- •35. Нивелирование по квадратам

- •36. Государственная плановая и высотная сеть

- •37.Виды фотопографичексих съемок, фотопография, как современный метод съемки земной поверхности

- •40. Свойство пары перекрещивающихся снимков, их применение в фотопографии

- •41. Геодезические работы при трассирования

- •42.Вставка кривой в пикетаж.

- •43.Способы детальной разбивки кривых.

- •44. Погрешности функций измеренных величин. Понятие о весе неравноточных измерений и ихрезультаты

- •45.Способы определения площади на планах.

- •47. Техника безопасности и охрана труда при производстве топографогеодезических работ.

- •48. Понятие о выносе на местность проектных отметок, уклонов, плоскостей, точек и контуров.

- •49. Определение увеличения зрительной трубы и цены деления уровня.

- •50.Порядок работы на станции при техническом нивелировании.

- •51.Понятие о параллактическом способе определения расстояний

- •52.Уровни.

- •53.Разграфка карты: м 1:1000000. Понятие о номенклатуре карт. Классификация планов, карт.

- •55. Основные сведения об электронных тахеометрах.

- •56. Понятие о спутниковых методах измерений в геодезии.

- •Метод «Быстрая статика»

19. Основные принципы организации геодезических съемочных работ. Виды планового обоснования

Топографическую съемку выполняют с точек местности, положение которых в принятой системе координат известно. Такими точками служат пункты опорных государственных и инженерно-геодезических сетей. Однако их количества, приходящегося на площадь снимаемого участка, большей частью бывает недостаточно, поэтому геодезическая основа сгущается обоснованием, называемым съемочным.

Съемочное обоснование развивается от пунктов плановых и высотных опорных сетей. На участках съемки площадью до 1 км2 съемочное обоснование может быть создано в виде самостоятельной геодезической опорной сети.

При построении съемочного обоснования одновременно определяют положение точек в плане и по высоте. Плановое положение точек съемочного обоснования определяют: проложенисм теодолитных и тахеометрических ходов, построением аналитических сетей из треугольников и различного рода засечками. Высоты точек съемочного обоснования чаще всего определяют геометрическим и тригонометрическим нивелированием.

Точки съемочного обоснования, как правило, закрепляют на местности временными знаками: деревянными кольями, столбами, металлическими штырями, трубами. Если эти точки предполагается использовать в дальнейшем для других целей, их закрепляют постоянными знаками.

Для составления топографических планов применяют: аналитический, мензульный, тахеометрический, аэрофототопографический, фототеодолитный методы съемок, съемку нивелированием поверхности и с помощью спутниковых приемников. Применение того или иного метода зависит от условий и масштаба съемки.

2 0.Прямая и обратная геодезические задачи на координаты. Их применение в строительстве ж.Д. Сооружений

Прямая:![]() Эта задача применяется при вычислении

координат полигонов (замкнутых и

разомкнутых). Координата последующей

точки равна координате предыдущей точки

плюс алгебраически приращение координат

между этими точками (между известной и

определяемой).

Эта задача применяется при вычислении

координат полигонов (замкнутых и

разомкнутых). Координата последующей

точки равна координате предыдущей точки

плюс алгебраически приращение координат

между этими точками (между известной и

определяемой).

Дано: Т1-2, d1-2, x1, y1. Определить: x2, y2.

Δx =dcosT, Δy =dsinT.

Xk+1=Xk+(±ΔXиспр), Yk+1=Yk+(±ΔYиспр).

Обратная: Эта задача применяется при подготовке данных для вынесения сооружения на местность.

Дано: X1, y1, x2, y2. Определить Т1-2, d

![]() ;

;

![]() .

.

По знакам (±ΔX; ±ΔY) определяют четверть и от r переходим к Т.

d=Δx/cos T=Δy/sinT=![]()

21.Создание планового съемочного обоснования в виде теодолитного хода. Полевые и камеральные работы.

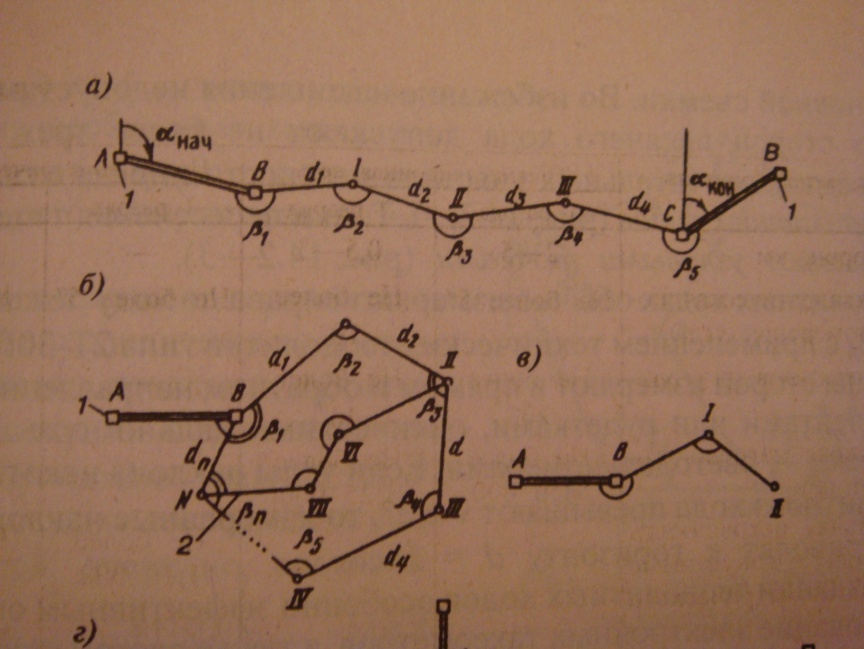

Самый распространенный вид съемочного планового обоснования — теодолитные ходы, опирающиеся на один или два исходных пункта, или системы ходов, опирающихся не менее чем на два исходных пункта. В системе ходов в местах их пересечений образуются узловые точки, в которых могут сходиться несколько ходов.

Плановая съемочная геодезическая сеть (теодолитный ход).

Ц ель-сгущение.

Плановое съёмочное обоснование,

разбиваемое методом полигонометрии,

называется теодолитным ходом. Съёмочное

обоснование может также создаваться

проложением микротриангуляции, в виде

четырёхугольников и засечек.

Выбор-определяется условиями района

работ и заданием.

ель-сгущение.

Плановое съёмочное обоснование,

разбиваемое методом полигонометрии,

называется теодолитным ходом. Съёмочное

обоснование может также создаваться

проложением микротриангуляции, в виде

четырёхугольников и засечек.

Выбор-определяется условиями района

работ и заданием.

Теодолитный ход. Приборы и принадлежности: теодолит, мерный прибор, рулетки, дальномеры. Все данные записываются в специальный журнал.

Замкнутый т.х. Создаются при изыскании мостовых переходов.

Разомкнутый - при изыскании линейных сооружений.

Диагональный - увеличение числа опорных точек и контроля измерений в замкнутом ходе.

Висячий - для съёмки отдельных второстепенных сооружений.

В результате рекогносцировки на местности уточняют проект обоснования и, если необходимо, корректируют его.

Выбор и закрепление вершин теодолитного хода. Все пункты геодезического обоснования, в зависимости от назначения, закрепляют на местности капитальными или временными знаками.

Полевые геодезические работы. В результате их выполнения измеряют величины, необходимые для определения планового положения всех пунктов обоснования.

Измерение углов поворота

Измерение длин линий

Длины сторон не более 350 м и не меньше 40 м. Оптимально 250 м. Углы меряются правые по ходу одним полным приемом.

Камеральные работы

Составляют схему теодолитного хода

Вычисляем дирекционные углы

Вычисляют угловую невязку

Вычисляем приращение координат, решая прямую геодезическую задачу.

Невязка в приращениях

Вычисляем X, Y

Вычерчивают координатную сетку, контроль

Наносят точки на план, контроль

Т.о. технология производства геодезических работ соблюдает два основных принципа: от общего к частному, систематический контроль измерений, как по завершению, так и на всех промежуточных стадиях.

Разомкнутый теодолитный ход должен начинаться и заканчиваться на опорных точках H и К с известными координатами, и на этих точках должны быть измерены примычные углы β0 и βn между опорными линиями с известными дирекционными углами и первой и последней линиями хода. Только в этом случае имеется возможность не только определить координаты всех точек теодолитного хода, но и проконтролировать правильность измерения углов и сторон хода и оценить точность выполненной работы. Если разомкнутый теодот литный ход имеет исходные данные только с одной стороны (в начале или конце хода), то его называют висячим теодолитным ходом.

Длины теодолитных ходов зависят от масштаба съемки и условий снимаемой местности. Например, для съемки застроенной территории в масштабе 1:5000 длина хода не должна превышать 4,0 км; в масштабе 1:500 — 0,8 км; на незастроенной территории— соответственно 6,0 и 1,2 км. Длины линий в съемочных теодолитных ходах должны быть не более 350 м и не менее 20 м. Относительные линейные невязки в ходах не должны превышать 1:2000, а при неблагоприятных условиях измерений (заросли, болото) — 1:1000.

Углы поворота на точках ходов измеряют теодолитами со средней квадратической погрешностью 0,5' одним приемом. Расхождение значений углов в полуприемах допускают не более 0,8'. Длину линий в ходах измеряют оптическими или светодальномера-ми, мерными лентами и рулетками. Каждую сторону измеряют дважды — в прямом и обратном направлениях. Расхождение в измеренных значениях допускается в пределах 1:2000 от измеряемой длины линии.