- •1. Экономические основы функционирования городского хозяйства

- •1. Содержание городского хозяйства и место отрасли в народном хозяйстве

- •2. Структура и особенности городского хозяйства

- •3. Экономические границы функционирования отрасли и факторы, их определяющие

- •1.4. Ресурсы развития городского хозяйства

- •2.1. Источники и причины рыночной власти

- •2.2. Организационные формы рыночной власти в отрасли

- •2.4. Ведомственный монополизм и необходимость формирования конкурентного сектора

- •Контрольные вопросы

- •3.1. Город и его роль в современных условиях

- •3.2. Исторические этапы становления и развития городов и городского хозяйства

- •3.3. История становления и развития городов и городского хозяйства в России Становление городов на Руси

- •3.5. Достигнутый уровень и проблемы развития городского хозяйства в современный период

- •Вопросы к теме

- •4.1. Содержание и показатели эффективности отрасли1

- •4.2. Сущность и методы оценки эффективности затрат в городском хозяйстве

- •4.4. Показатели оценки эффективности затрат в городском хозяйстве

- •4.5. Качество продукции (услуг) в городском хозяйстве и его стандартизация

- •5.2. Содержание и ход реализации жилищно-коммунальной реформы

- •5.3. Повышение эффективности управления и создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве

- •5.4. Финансово-экономические основы

- •5.5. Социальная политика в жилищно-коммунальной сфере

- •6. Экономические основы функционирования и развития жилищной сферы города

- •6.1. Содержание жилищной сферы города

- •Базовые понятия жилищной сферы

- •6.2. Экономические основы воспроизводства жилищного фонда

- •6.3. Жилищная проблема и пути ее решения

- •6.4. Нецентрализованные формы управления жилищным хозяйством

- •6.5. Формирование и развитие жилищного рынка в городах страны

- •Вопросы к теме

- •7.1. Инженерно-энергетический комплекс города: оценка, проблемы и пути развития

- •7.2. Экономика и механизм развития региональной и коммунальной энергетики

- •7.3. Экономика водопроводно-канализационного хозяйства Санкт-Петербурга

- •8. Экономические основы развития

- •8.1. Сфера внешнего благоустройства города: оценка, проблемы, пути решения

- •8.2. Экономические основы санитарной очистки территории города и механизм обращения тбо города Общая характеристика

- •Контрольные вопросы

- •Заключение

8. Экономические основы развития

СИСТЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ

Вопросы к теме

Сфера внешнего благоустройства города: оценка, проблемы, пути решения.

Экономические основы санитарной очистки и уборки территории города.

Механизм обращения твердых бытовых отходов (ТБО) города.

8.1. Сфера внешнего благоустройства города: оценка, проблемы, пути решения

Сфера благоустройства территории города включает в себя комплекс отраслей, обеспечивающих санитарное и техническое содержание территории, ее уборку и озеленение.

Состав сферы благоустройства: дорожное хозяйство, зеленое (садово-парковое) хозяйство, санитарная очистка, содержание водоемов, пляжей, кладбищ и прочих территорий, малые формы благоустройства.

Экономика: выполнение работ по смете (хозспособ) или по договору подряда.

Заказчик служба Заказчика или Комитет ЖКХ.

Подрядчики ремонтно-строительные и эксплуатационные дорожные организации, транспортные и садово-парковые организации, садово-парковые участки, специализированные предприятия и др.

Источник финансирования городской бюджет, внебюджетные фонды (дорожные) и др.

Проблемы: низкий уровень благоустройства территории, низкое качество проводимых работ, отсталые техника и технологии.

Причины: слабый менеджмент, ограничение конкуренции, нехватка ресурсов.

Пути решения проблем.

Использование современной техники и технологии.

Формирование конкурентной среды на конкурсной основе и привлечение организаций разных форм собственности.

Разработка системы стандартов.

Повышение уровня менеджмента.

На рис. 8.1 приведена схема взаимодействия органов власти города и предприятий ЖКХ в сфере внешнего благоустройства.

8.2. Экономические основы санитарной очистки территории города и механизм обращения тбо города Общая характеристика

Сфера санитарной очистки: ТБО, уличная уборка.

В настоящее время в городах России осуществляется сбор, вывоз и складирование ТБО, но экологические требования при этом не выдерживаются, значительная часть территории отчуждается под свалки и находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, вторичные ресурсы практически не используются.

Количество ТБО в России увеличивается, а их состав приближается к составу ТБО в западных странах. В России ежегодно накапливается около 30 млн т бытовых отходов или 200 кг отходов на душу населения. И хотя в ряде городов имеются крупные перерабатывающие и мусоросжигательные предприятия, многочисленные спецавтохозяйства и специализированный автотранспорт, квалифицированный персонал работников и специалистов, но проблема неудовле-

творительного санитарного состояния города имеет тенденцию к

обострению.

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Методы обезвреживания и переработки ТБО делятся:

1) по конечной цели:

ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи);

утилизационные (решающие и задачи экономики использование вторичных ресурсов);

2) по технологическому принципу: биологические; термические; химические; механические; смешанные.

Большинство этих методов не нашли сколько-нибудь значительного распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки ТБО.

Наибольшее практическое распространение в мировой практике получили экономически и экологически наиболее оправданные методы: складирование на полигоне (свалке); сжигание; аэробное биотермическое компостирование; комплекс компостирования и сжигания (или пиролиза) некомпостируемых фракций; изготовление гранулированного топлива и компоста.

Остановимся кратко на основных методах, имеющих практическое применение в России.

Полигон наиболее простой и дешевый метод устраивают там, где основанием могут служить глины и тяжелые суглинки. Там, где это невозможно, приходится устраивать специальное водонепроницаемое основание, что приводит к существенным дополнительным Затратам, но кардинально не решает проблему. Площадь земельного участка выбирается с условием срока его эксплуатации 15-20 лет. Находить площади в 40-200 га вблизи крупных городов становится все труднее, и это заставляет искать иные методы обезвреживания ТБО. С экологической точки зрения следует отметить, что полигон наряду с фильтратом, загрязняющим водоисточники, выбрасывает в атмосферу метан и другие токсичные газы, что не только загрязняет воздух вблизи полигона, но, по последним исследованиям, и отрицательно влияет на озоновый слой земли. При захоронении на полигоне теряются все ценные вещества и компоненты ТБО. Однако с учетом невысоких (по сравнению с заводами) капитальных затрат полигон

еще

многие годы будет оставаться самым

распространенным методом обезвреживания

ТБО.

еще

многие годы будет оставаться самым

распространенным методом обезвреживания

ТБО.

Мусоросжигательные заводы получили значительное распространение в странах с высокой плотностью населения и большим дефицитом свободных площадей (ФРГ, Япония, Швейцария, Бельгия и др.). Главный недостаток мусоросжигательных заводов трудность очистки выходящих в атмосферу газов от вредных примесей, особенно от диоксинов. Кроме того, эти заводы превосходят мусоропе-рерабатывающие заводы по капитальным и эксплуатационным затратам. Увеличение содержания в ТБО полимерных материалов приводит к увеличению концентрации вредных выбросов в выходящих газах. Для снижения экологической опасности мусоросжигательного завода приходится предусматривать вторую и третью ступени очистки отходящих газов, что еще больше увеличивает капитальные затраты. Сложной задачей при эксплуатации таких заводов является, наряду с очисткой отходящих газов, утилизация или захоронение остающихся после сжигания (до 30% от сухой массы ТБО) токсичной золы и шлака.

Следует отметить, что практически все мусоросжигательные заводы оснащены оборудованием для утилизации тепла. На всех заводах производится извлечение в качестве вторичного сырья черного металлолома.

Оптимальными условиями строительства завода по сжиганию ТБО с утилизацией тепловой энергии могут быть:

обеспечение гарантированными круглосуточными и круглогодичными потребителями тепловой энергии в комплексе с подстраховывающей ТЭЦ или котельной (если потребитель не допускает временных перебоев подачи тепловой энергии);

размещение завода в пределах городской застройки (в промзо-не) на расстоянии до 0,5 км от врезки в существующий теплопровод;

наличие шлакоотвала или потребителя шлака в качестве вторичного сырья не далее 10 км от завода;

численность обслуживаемого населения не менее 350 тыс. чел.

На мусоросжигательных заводах возможен прием, кроме ТБО, отходов медицинских учреждений. Практически все действующие в странах СНГ мусоросжигательные заводы оснащены импортным оборудованием. Организация серийного производства отечественно-

го оборудования должна привести к некоторому снижению стоимости этих заводов.

Во многих европейских странах (Франции. Италии, Германии, Нидерландах и др.), а также крупных городах СНГ (Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Минске, Ташкенте, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и др.) эксплуатируются заводы, работающие по технологии аэробного биотермического компостирования. При этой технологии ТБО вступают в естественный круговорот веществ в природе, обезвреживаются и превращаются в компост ценное органическое удобрение, используемое, например, для городского озеленения или в качестве биотоплива для теплиц. В процессе переработки создаются условия, губительно действующие на большинство болезнетворных микроорганизмов, яйца гельминтов, личинки мух. Технологические мероприятия позволяют нормализовать содержание в компосте микроэлементов, в том числе солей тяжелых металлов. Из ТБО извлекается лом черных и цветных металлов. Эти заводы оснащаются комплектом специального оборудования: сепараторами черного и цветного металла, стекла, пластмассы, а также грохотами, дробилками и др.

Полный комплект как основного, так и вспомогательного оборудования таких заводов серийно выпускается отечественной промышленностью.

Оптимальными условиями строительства завода по механизированной переработке ТБО в компост являются:

наличие гарантированных потребителей компоста (органического удобрения или биотоплива) в радиусе 20-50 км;

численность обслуживаемого населения не менее 100 тыс. чел.

При очистке компоста остается 25-30% некомпостируемых материалов, которые на комплексных заводах подвергаются термической переработке (сжиганию или пиролизу с получением тепловой энергии и пирокарбона, применяемого в металлургии).

В последние годы появилась технология комплексной сортировки ТБО с получением высококалорийных топливных гранул. Пока эта технология связана с проблемой, где сжигать это не очень чистое в экологическом отношении топливо.

Выбор метода и типа сооружений в конкретном городе зависит от ряда условий:

состава и свойств ТБО;

еще многие годы будет оставаться самым распространенным методом обезвреживания ТБО.

Мусоросжигательные заводы получили значительное распространение в странах с высокой плотностью населения и большим дефицитом свободных площадей (ФРГ, Япония, Швейцария. Бельгия и др.). Главный недостаток мусоросжигательных заводов трудность очистки выходящих в атмосферу газов от вредных примесей, особенно от диоксинов. Кроме того, эти заводы превосходят мусоропе-рерабатывающие заводы по капитальным и эксплуатационным затратам. Увеличение содержания в ТБО полимерных материалов приводит к увеличению концентрации вредных выбросов в выходящих газах. Для снижения экологической опасности мусоросжигательного завода приходится предусматривать вторую и третью ступени очистки отходящих газов, что еще больше увеличивает капитальные затраты. Сложной задачей при эксплуатации таких заводов является, наряду с очисткой отходящих газов, утилизация или захоронение остающихся после сжигания (до 30% от сухой массы ТБО) токсичной золы и шлака.

Следует отметить, что практически все мусоросжигательные заводы оснащены оборудованием для утилизации тепла. На всех заводах производится извлечение в качестве вторичного сырья черного металлолома.

Оптимальными условиями строительства завода по сжиганию ТБО с утилизацией тепловой энергии могут быть:

обеспечение гарантированными круглосуточными и круглогодичными потребителями тепловой энергии в комплексе с подстраховывающей ТЭЦ или котельной (если потребитель не допускает временных перебоев подачи тепловой энергии);

размещение завода в пределах городской застройки (в промзо-не) на расстоянии до 0,5 км от врезки в существующий теплопровод;

наличие шлакоотвала или потребителя шлака в качестве вторичного сырья не далее 10 км от завода;

численность обслуживаемого населения не менее 350 тыс. чел.

На мусоросжигательных заводах возможен прием, кроме ТБО, отходов медицинских учреждений. Практически все действующие в странах СНГ мусоросжигательные заводы оснащены импортным оборудованием. Организация серийного производства отечественно-

го оборудования должна привести к некоторому снижению стоимости этих заводов.

Во многих европейских странах (Франции, Италии, Германии, Нидерландах и др.), а также крупных городах СНГ (Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Минске, Ташкенте, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и др.) эксплуатируются заводы, работающие по технологии аэробного биотермического компостирования. При этой технологии ТБО вступают в естественный круговорот веществ в природе, обезвреживаются и превращаются в компост ценное органическое удобрение, используемое, например, для городского озеленения или в качестве биотоплива для теплиц. В процессе переработки создаются условия, губительно действующие на большинство болезнетворных микроорганизмов, яйца гельминтов, личинки мух. Технологические мероприятия позволяют нормализовать содержание в компосте микроэлементов, в том числе солей тяжелых металлов. Из ТБО извлекается лом черных и цветных металлов. Эти заводы оснащаются комплектом специального оборудования: сепараторами черного и цветного металла, стекла, пластмассы, а также грохотами, дробилками и др.

Полный комплект как основного, так и вспомогательного оборудования таких заводов серийно выпускается отечественной промышленностью.

Оптимальными условиями строительства завода по механизированной переработке ТБО в компост являются:

наличие гарантированных потребителей компоста (органического удобрения или биотоплива) в радиусе 20-50 км;

численность обслуживаемого населения не менее 100 тыс. чел.

При очистке компоста остается 25-30% некомпостируемых материалов, которые на комплексных заводах подвергаются термической переработке (сжиганию или пиролизу с получением тепловой энергии и пирокарбона, применяемого в металлургии).

В последние годы появилась технология комплексной сортировки ТБО с получением высококалорийных топливных гранул. Пока эта технология связана с проблемой, где сжигать это не очень чистое в экологическом отношении топливо.

Выбор метода и типа сооружений в конкретном городе зависит от ряда условий:

состава и свойств ТБО;

климатических

условий;

климатических

условий;

потребности в органическом удобрении или тепловой энергии;

экономических и экологических факторов.

К сожалению, наиболее распространенным способом в России является полигон как наиболее простой и дешевый метод. Современные полигоны, как правило, не отвечают экологическим требованиям, так как не имеют соответствующих инженерных сооружений, оборудованных системами борьбы с загрязнениями воды, воздуха и почвы. Кроме того, они занимают большие площади, необходимые для сельского хозяйства, не говоря уже о том, что вместе с ТБО безвременно захоранивается множество полезных компонентов.

Основными недостатками мусоросжигательных заводов является трудность очистки выходящих в атмосферу газов от вредных примесей, высокая концентрация вредных выбросов в атмосферу, а также эти заводы имеют более высокие эксплуатационные и капитальные затраты, чем мусороперерабатывающие заводы.

Наиболее экологически и экономически оправданным методом утилизации ТБО, имеющим практическое применение в России, является аэробное биотермическое компостирование. В процессе переработки отходов производится компост, являющийся ценным органическим удобрением. Соответствующие технологические мероприятия позволяют нормализовать содержание в компосте микроэлементов, в том числе солей тяжелых металлов.

Управление системой организации обращения с ТБО осуществляет Комитет ЖКХ (Служба заказчика), а выполняют необходимый объем работ подрядные организации. Большинство подрядчиков работает на государственных или муниципальных предприятиях (частных фирм мало).

Источник финансирования работ бюджет и средства потребителей, а также дотации производителям работ и услуг. Тарифы установлены только на сбор и вывоз отходов, имеются дотации и льготы по оплате. Оплата по переработке проводится по низким тарифам из бюджета.

Основными проблемами в данной сфере являются ухудшение экологической ситуации, расширение площади свалок, в том числе нелегальных, недоиспользование вторичных ресурсов, низкий уровень переработки отходов.

Причинами этих проблем служат отсутствие системы обращения ТБО, отсутствие действенных экономических механизмов и стимулов.

Для решения указанных проблем необходимо использовать современную технику и технологию, применять обоснованную тарифную политику, соответствующие экономические механизмы и стимулы, предусматривать развитие конкуренции и формировать комплексную систему обращения с ТБО.

Зарубежный опыт переработки бытовых отходов

В высокоразвитых промышленных странах Европы и Америки накоплен богатый опыт постепенного перехода от захоронения ТБО на свалках к использованию большей части отходов в качестве вторичного сырья и топливно-энергетических ресурсов.

Еще в начале 90-х гг. захоронение на свалках оставалось самым распространенным методом обращения с отходами. Второе место по общему количеству обезвреживаемых отходов занимало их сжигание. Большинство европейских стран отдавало предпочтение либо свалкам, либо сжиганию ТБО, и только в нескольких странах использование этих методов было сбалансировано. Однако практически повсеместно в обществе нарастало негативное отношение к сжиганию отходов как к потенциальному источнику поступления диоксинов в окружающую среду. В 1992 г. в США под давлением общественности был принят закон об ограничении сжигания отходов во всех сферах производства.

Под влиянием экологической общественности запрещено строительство новых мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Канаде и многих штатах США. В странах Западной Европы оно резко пошло на убыль, но Южная Азия и Восточная Европа готовы получать устаревшие западные технологии и строить МСЗ. Их производители находят новые рынки сбыта и собираются построить около 200 МСЗ в России (в том числе один во Всеволожском районе Ленинградской области).

Качество МСЗ и объем сжигаемого мусора в развитых странах представлены в табл. 8.1.

В США применявшееся достаточно широко сжигание отходов постепенно вытесняется их использованием в качестве вторичного сырья. По прогнозам в ближайшие годы количество перерабатываемых ТБО может достигнуть в этой стране 30-55%.

Таблица

8.1 Количество

МСЗ и объем сжигаемого мусора в

развитых странах

Таблица

8.1 Количество

МСЗ и объем сжигаемого мусора в

развитых странах

Страна |

Количество МСЗ |

% сжигаемых отходов |

Канада |

17 |

9 |

США |

168 |

16 |

Япония |

1 900 |

75 |

Швеция |

23 |

55 |

Дания |

38 |

65 |

Франция |

170 |

42 |

Нидерланды |

12 |

40 |

Германия |

47 |

35 |

Италия |

94 |

118 |

Испания |

22 |

6 |

Великобритания |

30 |

7 |

В Европе рост объемов ТБО, используемых в качестве вторичного сырья, опережал рост их использования в качестве топлива. Однако, по прогнозам, количество ТБО, используемых как топливо, сохранится в начале этого века на уровне 20%.

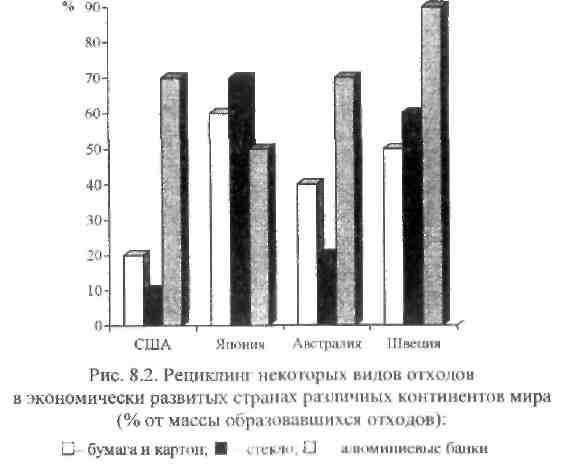

Следует подчеркнуть, что до середины 80-х гг. предпочтение чаще всего отдавалось тем схемам обращения ТБО, затраты на реализацию которых были наименьшими. В настоящее время осуществляется переход к более дорогостоящим схемам обращения, позволяющим в большей степени использовать рециркуляцию материалов, содержащихся в отходах. Для этого используются: раздельный сбор в домохозяйствах компонентов и фракций, подлежащих рециклингу (рис. 8.2), создание небольших самостоятельных предприятий, занятых сбором (а нередко и переработкой) тех или иных компонентов ТБО. Во многих странах управление процессами сбора, вывоза и переработки ТБО осуществляется местными органами власти.

В результате работы, проделанной внутри государств и на межгосударственном уровне, были выбраны приоритеты в деле обращения с ТБО, а также ряд строгих ограничений по токсичным веществам и по технологиям переработки тех видов отходов, в которых могут присутствовать токсичные вещества. Европейское Сообщество (ЕС) суммировало эти наработки в принятой в 1990 г. «Стратегии Сообщества для обращения с отходами».

Природоохранная политика НС основана на принципах устойчивого развития. Под устойчивым развитием понимается, в первую очередь, неправомерность действий, представляющих угрозу будущим поколениям. Устойчивое развитие предусматривает соответствующие требования к системе обращения с отходами. Для их выполнения принят следующий порядок приоритетов в управлении потоками отходов, предписывающий:

использование всех возможностей для предотвращения образования отходов;

вторичное использование всех полезных фракций отходов, включая применение их как источника энергии;

экологически правильное захоронение неутилизируемых фракций, включая строго контролируемое сжигание.

Устойчивость системы обращения с отходами обеспечивается следующими способами:

развитием рынка вторичных ресурсов. Рыночная инфраструктура позволяет осуществлять раздельный сбор отходов, вторичное использование материалов и энергии и косвенно способствует уменьшению объемов отходов;

удалением

отходов в соответствии с европейскими

стандартами;

удалением

отходов в соответствии с европейскими

стандартами;

пресечением нелегального захоронения отходов с помощью жесткой системы контроля;

применением принципа «загрязнитель платит».

Механизмы реализации стратегии таковы:

запретить использование материалов, для которых доказана вредность их воздействия на окружающую среду;

увеличить стоимость размещения отходов;

оказывать поддержку производителям в целях уменьшения материалоемкости упаковки и продукции;

поощрять использование материалов, которые безопасны в использовании и в виде отходов.

Требования к системе обращения с отходами заложены в программных документах и директивах ЕС. Некоторые страны ЕС (Дания, Германия, Голландия) внесли эти директивы в свое законодательство.

Стратегия ЕС учитывает как требования охраны окружающей среды, так и экономические соображения. Целью является анализ всего цикла существования изделий, включающего конструирование, добычу сырья, производство материалов, производство и использование изделий, появление отходов. Цикл заканчивается определением возможности повторного использования изделия или материала.

В стратегии ЕС предусмотрено выделение потоков отходов, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду. В настоящее время выделены следующие потоки:

отслужившие свой срок автомашины;

отходы снесенных строений;

отходы здравоохранения;

отработанное электронное и электрооборудование.

Соединенные Штаты и Канада, которые не являются членами ЕС и формально не присоединились этому документу, в своей политике обращения с отходами придерживаются той же системы приоритетов.

На рис. 8.3 изображена иерархическая схема обращения с отходами с точки зрения экологической безопасности. Она полностью согласуется со стратегией ЕС, лишь несколько детализируя отдельные моменты.

В последние годы все больше сторонников находит концепция комплексного управления отходами (КУО). Этот подход содержит следующие базовые положения:

не существует какой-либо одной технологии, способной без вреда для человека и окружающей среды переработать весь поток отходов;

даже применение комплексных технологических вариантов способно решить проблему отходов только при условии совместного применения соответствующих экономических и социальных инструментов.

Помимо базовых принципов концепция КУО учитывает ряд более конкретных положений, из которых следует упомянуть о пяти, перечисленных ниже.

К различным компонентам отходов должны применятся различные подходы.

Комплексное управление отходами и использование комбинированных способов их технологической переработки должны иметь целью:

сокращение количества отходов;

их переработку в качестве вторичного сырья;

сжигание того, что не может быть утилизировано иным способом, но может гореть;

захоронение на полигонах того, что нельзя использовать.

Местные проблемы с отходами должны решаться на местном уровне посредством разработки и осуществления небольших программ.

Подход к переработке отходов должен базироваться на стратегическом долговременном прогнозе изменений объема отходов и технологий утилизации.

5. Необходимым элементом любой программы по решению проблемы отходов является участие в ее реализации местных властей и всех, кто производит отходы (в том числе населения).

Фактически формула обращения с ТБО в развитых странах воплощает принцип устойчивого развития и может быть кратко представлена следующим перечнем операций: редукция; вторичное использование; переработка; извлечение энергии; захоронение остатков.

Полнота осуществления данной формулы в различных странах определяется конкретными экономическими, сырьевыми, демографическими и другими условиями. В зависимости от них принимаются адекватные законодательные акты, вводятся соответствующие организационно-финансовые механизмы, определяющие наиболее важные акценты в переработке ТБО. В целом эти шаги направлены на создание условий, стимулирующих внедрение приоритетных для данной страны методов переработки отходов.

В зависимости от конкретных экономических ситуаций, состава отходов, хозяйственной политики, ресурсной базы и культуры населения различных стран национальные стратегии управления ТБО могут заметно различаться, однако в целом их конечные цели близки, все они так или иначе сводятся к осуществлению формулы обращения с отходами, построенной на принципах устойчивого развития.

Так, например, в Голландии в период с 1988 до 2000 г. объем захоронения ТБО должен быть уменьшен с 50 до 7% в соответствии с государственной политикой. Вместе с тем, объем вторичного использования и переработки полезных фракций ТБО должен возрасти за этот период с 50 до 70%. Также существенно должна возрасти доля мусоросжигания с 10 до более чем 20%.

Аналогичная государственная политика проводится и во Франции, однако динамика внедрения нового подхода к переработке ТБО в этой стране существенно напряженней. Так, за 7 лет, в период с 1995 до 2002 г. объем захоронения ТБО должен упасть с 50 до 7%; вторичное использование и рециклинг возрасти с 10 до 30%; доля мусоросжигания возрасти с 40 до 60-65%.

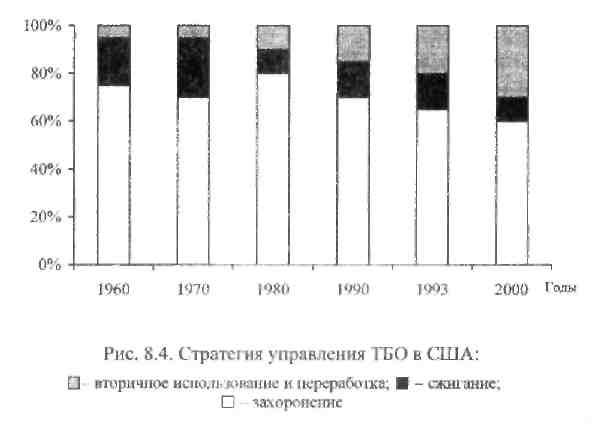

В то же время необходимо отметить, что одна из развитых стран -США имеет своеобразную политику в области обращения с ТБО, которая отличается от европейской (рис. 8.4). Так, на протяжении уже более чем 30 лет доля мусоросжигания в системе обезвреживания ТБО практически постоянна и составляет на сегодняшний день примерно 15-20%.

В ближайшие годы основная часть ТБО будет складироваться на полигонах. За 40 лет с 1960 до 2000 г. доля складирования снижается с 75 до 55%. Значительно развиваются методы вторичного использования и переработки ТБО, доля которых возрастает с 5-7% в 1960 г. до 30% в 2000 г.

Таким образом, стратегии управления ТБО, в целом направленные на осуществление концепции устойчивого развития, должны быть адаптированы к условиям конкретной страны. В связи с чтим

при их идентичной направленности структура системы правления ТБО, темпы ее развития могут радикально отличаться друг от друга.

8.3. Механизм обращения ТБО города

Важнейшими методами создания и функционирования системы являются следующие.

Технологические организация сбора ТБО на основе селекции основных компонентов (раздельный сбор отходов), транспортировка отходов с учетом перегрузочных станций, применение современных технологий переработки и сжигания отходов, организация системы использования вторичных ресурсов, компоста и энергии, создание полигонов захоронения отходов, отвечающих требованиям экологии.

Экономические формирование экономического механизма функционирования системы, обеспечивающего организацию финансовых потоков и стимулирования всех участников процесса управления ТБО.

Социальные пропаганда и реклама экологически безопасных и экономически эффективных способов сбора, транспортировки и использования отходов среди населения и работников.

Основными приоритетными направлениями формирования комплексной системы управления ТБО являются следующие:

Предупреждение и всемерное сокращение отходов производства и потребления продукции.

Организация раздельного сбора и транспортировки отходов.

Максимальное использование вторичных ресурсов при сортировке, переработке и сжигании отходов.

Захоронение неиспользуемой части отходов с учетом требований экологической безопасности.

Организация мусорной цепочки: образование (производство и потребление) сбор транспортировка переработка сжигание -складирование образование

Ключевым вопросом при формировании комплексной системы управления ТБО является введение реальной платности за утилиза-

цию отходов. Производитель отходов должен платить в размере, покрывающим реальные издержки утилизации. Причем размер этой платы определяет возможность перевода данной сферы в режим безубыточной работы, а с учетом использования вторичных ресурсов позволяет сформировать эффективную сферу деятельности, привлекательную для инвесторов. В табл. 8.2 приведены варианты формирования и функционирования системы.

Таблица 8.2

Варианты формирования и функционирования системы

Вид деятельности |

Варианты формирования |

1. Организация сбора ТБО 2. Транспортировка 3. Обезвреживание и переработка 4.Захоронение 5. Использование вторичных ресурсов при переработке или сжигании ТБО |

1.1. Селективный сбор 2.1. Перегрузочные станции 3.1. Обезвреживание и переработка с полезным выходом вторичных ресур сов. 3.2. Сжигание отходов на специализи рованных предприятиях 4.1. Складирование отходов на полигонах 5.1. Сырье для производства продук ции. 5.2. Компост для удобрения. 5.3. Тепловая и электрическая энергия при сжигании отходов. 5.4. Прочие виды использования |

Основными этапами формирования комплексной системы управления ТМО являются следующие:

оценка ситуации и выявление реальных проблем в обращении и утилизации ТМО в городе и регионе;

постановка конкретных целей и задач по управлению ТМО;

рассмотрение и выбор вариантов формирования и функционирования системы;

определение основных направлений и мероприятий по созданию комплексной системы управления ТМО;

разработка обеспечивающих подсистем.

Органы власти и управления городом исполнительные и представительные органы власти и управления, формирующие и использующие бюджет и определяющие направления бюджетных расходов. По инициативе органов власти и с участием всех заинтересованных сторон целесообразно создать внебюджетный фонд ТБО, который будет аккумулировать средства на функционирование системы.

Производители отходов это потребители услуг системы ТБО. В качестве производителей отходов могут выступают население и организации.

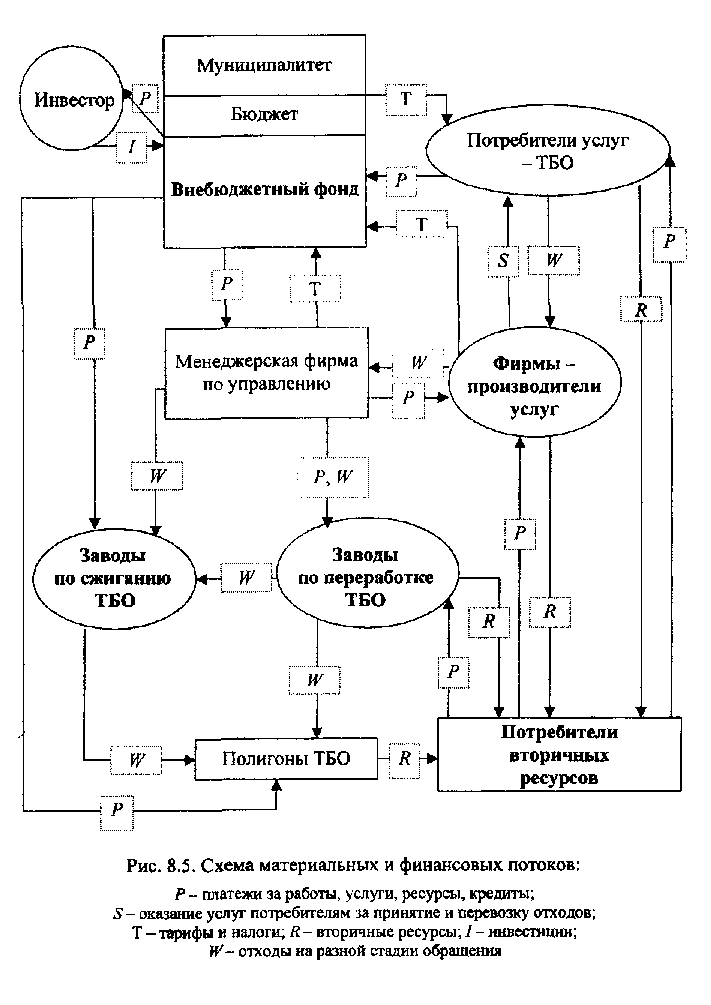

Для формирования и функционирования комплексной системы управления ТБО необходимо привлечение инвестиционных ресурсов и создание менеджерской фирмы, которая может взять на себя организацию процесса по сбору, транспортировке, переработке, использованию и захоронению отходов, а также регулирование основных финансовых потоков по управлению отходами (рис. 8.5). При этом возможен вариант организации внебюджетного фонда ТБО на базе данной менеджерской фирмы. В этом случае данная фирма получит дополнительные права и обязанности за использование и возврат предоставленных кредитов. Реальным источником возврата предоставляемых кредитов и окупаемости инвестиций является инвестиционная составляющая в тарифах или экономия средств, направляемых на захоронение и переработку отходов, а также на проведение дорогостоящих природоохранных мероприятий и рекультивацию территории города и пригородов. Функции гаранта привлекаемых инвестиционных ресурсов должны выполнить городские органы власти.