- •Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. Саморегуляторные принципы поддержания постоянства внутренней среды организма.

- •2. Основные формы регуляции физиологических функций. Взаимоотношение нервных и гуморальных механизмов регуляции.

- •2. Биологические мембраны, их строение и функциональные особенности.

- •Виды транспорта веществ через биологические мембраны.

- •2.2. Типы транспорта веществ через мембрану

- •3.Мембранный потенциал покоя. Современные представления о механизме его происхождения. Метод его регистрации.

- •4. Потенциал действия, его фазы. Современное представление о механизме его генерации.

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •7. Законы раздражения. Закон силы. Закон «все или ничего» и его относительный характер.

- •8. Законы раздражения. Закон «силы времени». Понятие о реобазе и хронаксии. Хронаксиметрия и ее клиническое значение.

- •10.Законы раздражения. Закон градиента. Аккомодация, скорость аккомодации и ее мера. Закон градиента

- •9. Законы раздражения. Полярный закон. Физиологический электротон. Като-дическая депрессия.

- •Современное представление о механизме мышечного сокращения и расслабления.

- •2. Виды и режимы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и его фазы. Сила и работа мышц. Правило средних нагрузок

- •Одиночное мышечное сокращение

- •Сила и работа мышц

- •Правило средних нагрузок

- •Виды тетануса, механизм возникновения различных видов тетануса:

- •Морфо-функциональные особенности гладких мышц.

- •Мионевральный синапс. Механизм передачи возбуждения в нем. Потенциал концевой пластинки.

- •Потенциал концевой пластинки

- •Классификация нервных волокон. Распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Характеристика их возбудимости и лабильности. Законы проведения возбуждения по нерву.

- •3. Учение п.К.Анохина о функциональных системах и саморегуляции

- •Узловые механизмы функциональной системы.

- •4. Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. Морфо-функциональные особенности электрических и химических синапсов.

- •5. Возбуждающие синапсы, их медиаторы и рецепторы к ним. Особенности передачи возбуждения. Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп). Свойства синапсов.

- •Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп).

- •Свойства синапсов.

- •6. Тормозные синапсы и их медиаторы. Механизм развития тормозного постсинаптического потенциала (тпсп). Взаимодействие тормозных и возбуждающих синапсов.

- •7. Нервный центр. Анатомическое и физиологическое понятие нервного центра. Свойства нервных центров.

- •Основные свойства нервных центров

- •8. Торможение в цнс (и.М.Сеченов). Его роль. Виды торможения.

- •9. Первичное торможение. Его виды. Механизм возникновения

- •Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной системы.

- •Отличия внс от соматической нервной системы

- •2. Вегетативная нервная система. Структурно – функциональные особенности.Синапсы, медиаторы и рецепторы внс.

- •Механизмы синаптической передачи в вегетативной нервной системе Постганглионарные или периферические синапсы

- •2.1. Симпатические синапсы

- •А) Медиатор симпатических синапсов — норадреналин

- •Б) Механизмы выделения норадреналина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель норадреналина

- •2.2. Парасимпатические синапсы а) Медиатор симпатических синапсов – ацетилхолина

- •Б) Механизм регуляции освобождения ацетилхолина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель ацетилхолина

- •Взаимосвязи симпатической и парасимпатической регуляции функций

- •2. Структурно – функциональная основа условного рефлекса. Современные представления о механизмах формирования временных связей.

- •4. Особенности внд человека. Учение и.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности и о 1-й и 2-й сигнальных системах.

- •5. Эмоции, их генез, классификация и значение в целенаправленной деятельности человека. Эмоциональный стресс и его роль в формировании психосоматических заболеваний.

- •Традиционная "чикагская семерка" психосоматических заболеваний

- •6. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •2. Ответы на частную физиологию

- •1. Биоэнергетика организма. Методы определения энергетического обмена. Основной обмен и факторы, влияющие на его величину. Клиническое значение основного обмена.

- •1.Прямая калориметрия

- •2.Непрямая калориметрия

- •3. Исследование валового обмена

- •Для общего развития: теория обмена белков жиров и углеводов

- •Функции белков

- •Азотистый баланс

- •Регуляция белкового обмена

- •3. Температура тела человека. Температура кожных покровов и внутренних органов. Теплопродукция и теплоотдача и их механизмы. Изотермия и ее регуляция.

- •Физиология пищеварения

- •2. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Фазы отделения желудочного сока. Регуляция желудочной секреции. Приспособительный характер секреторной деятельности желудка.

- •Приспособительный характер желудочной секреции.

- •3. Пищеварение двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства секрета поджелудочной железы. Регуляция панкреатической секреции. Пищеварение в тонкой кишке

- •Секреция поджелудочной железы

- •Фазы секреции поджелудочной железы.

- •4.Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи. Регуляция образования желчи и выделения ее в двенадцатиперстную кишку.

- •5. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание питательных веществ. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •Моторная деятельность тонкой кишки

- •Всасывание питательных веществ в тонкой кишке

- •6. Функциональные особенности нейрогуморальной регуляции пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта.

- •Физико-химические свойства крови

- •Регуляция постоянства осмотического давления крови.

- •2.Белки плазмы крови, их физиологическое значение. Онкотическое давление крови его роль. Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •3. Эритроциты, строение, количество функций. Гемоглобин, количество, его виды, соединения и их физиологическое значение.

- •4. Лейкоциты, строение, количество, виды, функции. Лейкоцитарная формула и

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы влево

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо

- •Функции тромбоцитов.

- •Взаимодействие свертывающей и противосвертывающей систем крови.

- •Фибринолиз

- •6. Группы крови. Система ав0. Определение группы крови у человека. Правила переливания крови.

- •Определение группы крови

- •2.Определение группы крови двойной реакцией (по стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам) (перекрестный способ)

- •Правила переливания крови. Значение групповой принадлежности при гемотрансфузии

- •Правило Оттенберга

- •Особенность совместимости по резус-фактору

- •Переливание резус-несовместимой крови

- •Современные правила переливания крови

- •7. Резус-фактор. Учет резус-принадлежности крови в клинике. Резус-конфликт между матерью и плодом

- •2. Современные представления о структуре и локализации дыхательного центра. Автоматия дыхательного центра.

- •3. Газообмен в легких и тканях. Основные закономерности перехода газов че-

- •4Транспорт газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, ее характе-

- •Транспорт газов кровью

- •Кислородная емкость крови.

- •5. Рефлекторно-гуморальные механизмы регуляции дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного.

- •6.Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления.

- •2. Автоматия сердца. Анатомический субстрат и природа автоматии. Проводя-

- •Ведущая роль синусового узла в автоматии.

- •Анатомический субстрат и природа автоматии.

- •Градиент автоматии

- •Особенности рефрактерного периода сердечной мышцы.

- •5.Сердечный цикл и его фазы. Давление крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. Работа клапанного аппарата сердца.

- •Сосудистый тонус и его компоненты.

- •Происхождение сосудистого тонуса

- •Иннервация сосудов

- •9. Давление крови в различных отделах сосудистой системы. Артериальное давление и факторы, определяющие его величину.

- •10.Сосудодвигательный центр. Рефлекторная регуляция системного артериального давления. Значение сосудистых рефлексогенных зон.

- •Рефлекторная регуляция системного артериального давления.

- •Значение сосудистых рефлексогенных зон

- •Способы регистрации.

- •1. Учение и. П.Павлова об анализаторах. Структура и функции анализаторов. Механизм возникновения возбуждения в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы.

- •Nb!!!! Анализаторы при ответе описываем по схеме: ПереферическийПроводниковый- Корковый отделы

- •2. Физиология зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в сетчатке глаза при действии света. Теории цветного зрения (м.Ломоносов, г.Гельмгольц, п.Лазарев).

- •3. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппарат органа слуха. Электрофизиологическая характеристика рецепторного отдела. Теории восприятия звука (г.Гельмгольц, г.Бекеши).

- •1. Реобаза, хронаксия и их значение в клинической практике. Хронаксиметрия.

- •2.Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности возбуждения.

- •3. Утомление. Утомление изолированной мышцы, нервно-мышечного препарата и нейро-моторной единицы в условиях целостного организма. Теории утомления.

- •4. Особенности умственного труда. Переутомление. Профилактика утомления. Активный и пассивный отдых.

- •5. Кожные и сухожильные рефлексы человека и их клиническое значение.

- •6. Чувствительные и двигательные нарушения при полном и частичном пересечении спинного мозга (спинальный шок, синдром Броун-Секара).

- •7. Электроэнцефалография. Ритмы ээг и их характеристика.

- •8. Сон, его физиологическое значение. Фазы сна, теории сна. Характеристика электроэнцефалограммы человека в условиях естественного сна и бодрствования.

- •9. Обмен белков. Белковый оптимум и минимум. Азотистый баланс, его виды. Белковое голодание.

- •10.Физиологические основы голода и насыщения.

- •12. Анализ типичных кривых желудочной секреции на хлеб, мясо и молоко.Приспособительный характер желудочной секреции к разным видам пищи.

- •13. Методы изучения секреторной и моторной функций желудка человека.Запальный (аппетитный) сок и его значение.

- •14 Обмен углеводов. Нормо-, гипо- и гипергликемия. Механизм поддержания постоянства уровня глюкозы в крови.

- •15. Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена веществ.

- •16. Эндокринная роль щитовидной железы и ее роль в обмене веществ.

- •17. Эндокринная функция надпочечников.

- •18.Эндокринная функция половых желез.

- •19. Гипоталамо- гипофизарная система и ее роль в регуляции функций организма.

- •20.Регуляция уровня кальция в крови. Роль щитовидной и паращитовидной желез.

- •21.Минутный объем дыхания, его определение. «Мертвое пространство» и вентиляция альвеол, эффективность ее в зависимости от частоты и глубины дыхания.

- •22. Давление в плевральной полости, изменение его в разные фазы дыхательного цикла и роль в механизме внешнего дыхания. Пневмоторакс.

- •23. Парциальное давление газов о2 и со2 в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Газообмен в легких.

- •24. Физиологические основы искусственного дыхания. Действие смеси 96 % о2 и 4 % со2.

- •26. Дыхание в измененных условиях внешней среды. Горная (высотная) болезнь, водолазная и кессонная болезнь, их физиологические механизмы.

- •27. Функции дыхательных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Роль ирритантных и юксткапиллярных рецепторов в регуляции дыхания.

- •28. Кислотно-щелочное равновесие крови и механизмы, обеспечивающие его постоянство.

- •29.Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •30. Правила переливания крови.

- •31.Кровезамещающие растворы. Классификация и показания к использованию.

- •32.Физиологические основы иммунитета. Т- и в-лимфоциты.

- •33.Нервная и гуморальная регуляция гемопоэза. Понятие о гемопоэтинах.

- •34.Изменение возбудимости сердечной мышцы в различные фазы сердечного цикла. Экстрасистолия.

- •35. Биофизические основы электрокардиографии. Основные отведения экг. Клиническое значение.

- •36.Тоны сердца и их происхождение. Компоненты первого и второго тона. Фонокардиография.

- •37. Физиологические механизмы регуляции деятельности пересаженного сердца.

- •39. Физиологические основы гипертензии.

- •40. Особенности легочного кровоснабжения.

- •41. Особенности коронарного кровообращения.

- •42. Особенности мозгового кровообращения.

- •43.Особенности почечного кровотока. Роль гидростатического давления крови в ультрафильтрации.

- •44.Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и ее роль в регуляции артериального давления.

- •45. Биологическое значение боли. Виды боли. Современные представления о болевой рецепции.

- •46 Физиологические основы обезболивания и наркоза.

Регуляция постоянства осмотического давления крови.

2.Белки плазмы крови, их физиологическое значение. Онкотическое давление крови его роль. Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

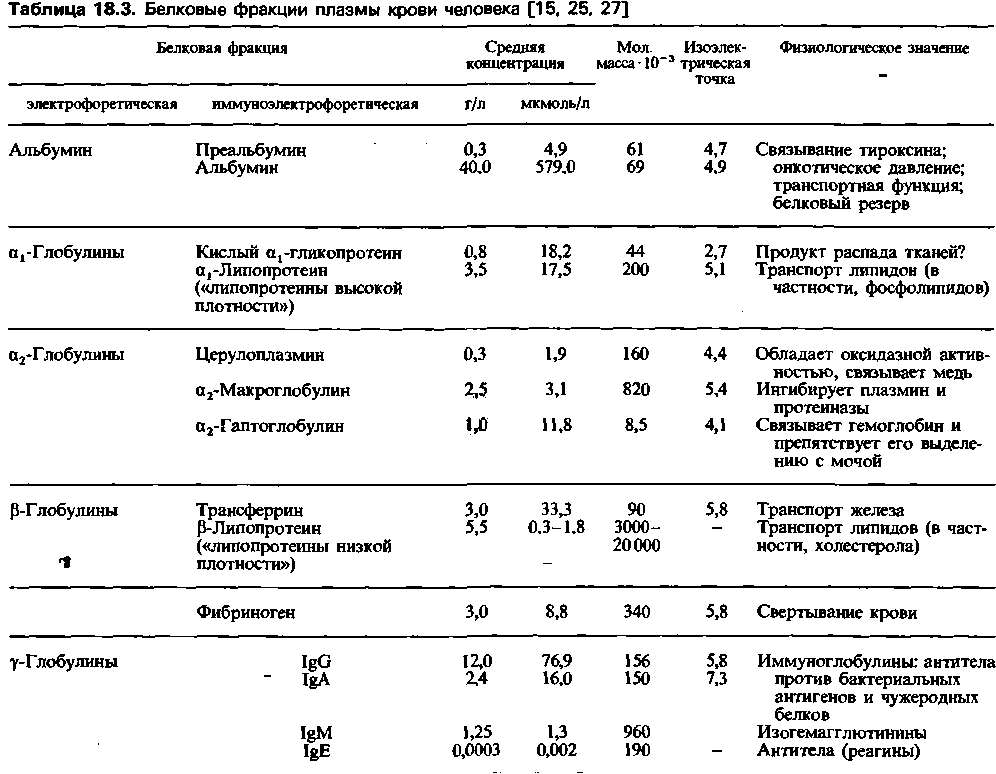

Важную роль в реализации питательной функции крови играют содержащиеся в плазме липиды и белки. Общее число белков плазмы крови составляет около 200, из них 70 выделены в чистом виде. Общее содержание белка в крови колеблется в норме от 65 до 85 г/л. Основными плазменными белками являются альбумины (38-50 г/л), глобулины (20-30 г/л) и фибриноген (2-4 г/л). Таким образом, больше всего в плазме крови содержится альбуминов, и для оценки белкового состава плазмы в клинике обычно определяют альбумино/глобулиновый показатель или белковый коэффициент крови, составляющий у здоровых взрослых людей 1,3-2,2.

Альбумины — самая однородная фракция белков плазмы. Основная их функция заключается в поддержании онкотического давления. Кроме того альбумины служат резервом аминокислот для белкового синтеза и выполняют тем самым питательную функцию. Благодаря большой поверхности мицелл и их высокому отрицательному заряду, альбумины обеспечивают стабильность коллоидного раствора и суспензионные свойства крови, адсорбируют на своей поверхности и транспортируют вещества не только эндогенного, но и экзогенного происхождения. Так, альбумины переносят неэстерифицированные жирные кислоты, билирубин, стероидные гормоны, соли желчных кислот, а также, пенициллин, сульфаниламиды, ртуть. Альбумины частично связывают гормон щитовидной железы тироксин и значительную часть ионов кальция.

Альфа-глобулины включают гликопротеины, т.е. белки, связанные с углеводами (2/3 всей глюкозы плазмы циркулирует в составе гликопротеинов), а также ингибиторы протеолитических ферментов, транспортные белки для гормонов, витаминов и микроэлементов. К альфа-глобулинам относятся: эритропоэтин — гуморальный стимулятор кроветворения; плазминоген — предшественник фермента, растворяющего свернувшуюся кровь; протромбин — один из факторов свертывания крови и т.д. Альфа-глобулины осуществляют транспорт липидов, участвуя в образовании липопротеидных комплексов, в составе которых переносятся триглицериды, фосфолипиды, холестерин и сфингомиелины.

Бета-глобулины — самая богатая липидами фракция белка. Находясь в составе липопротеидов, эти белки содержат 3/4 всех липидов плазмы крови, в том числе фосфолипиды, холестерин и сфингомиелины. К этой белковой фракции относятся белок трансферрин, обеспечивающий транспорт железа, большая часть белков системы комплемента, многие факторы свертывания крови.

Гамма-глобулины называют также иммуноглобулинами, поскольку в эту фракцию входят антитела или иммуноглобулины (Ig) 5 классов: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE.

В общем функции белков плазмы крови сводятся к обеспечению:

1) коллоидно-осмотического и водного гомеостаза,

2) агрегатного состояния крови и ее реологических свойств (вязкость, свертываемость, суспензионные свойства),

3) кислотно-щелочного гомеостаза,

4) иммунного гомеостаза,

5) транспортной функции крови и

6) питательной функции крови, как резерв аминокислот.

Онкотическим давлением называют осмотическое давление, создаваемое белками в коллоидном растворе, поэтому его еще называют коллоидно-осмотическим. Ввиду того, что белки плазмы крови плохо проходят через стенки капилляров в тканевую микросреду, создаваемое ими онкотическое давление обеспечивает удержание воды в крови. Если осмотическое давление, обусловленное солями и мелкими органическим молекулами, из-за проницаемости гистогематических барьеров одинаково в плазме и тканевой жидкости, то онкотическое давление в крови существенно выше. Кроме плохой проницаемости барьеров для белков, меньшая их концентрация в тканевой жидкости связана с вымыванием белков из внеклеточной среды током лимфы. Таким образом, между кровью и тканевой жидкостью существует градиент концентрации белка и, соответственно, градиент онкотического давления. Так, если онкотическое давление плазмы крови составляет в среднем 25-30 мм рт.ст., а в тканевой жидкости — 4-5 мм рт.ст., то градиент давления равен 20-25 мм рт.ст. Поскольку из белков в плазме крови больше всего содержится альбуминов, а молекула альбумина меньше других белков и его моляльная концентрация поэтому почти в 6 раз выше, то онкотическое давление плазмы создается преимущественно альбуминами. Снижение их содержания в плазме крови ведет к потере воды плазмой и отеку тканей, а увеличение — к задержке воды в крови.

СОЭ - скорости оседания эритроцитов Оседание эритроцитов - свойство эритроцитов осаждаться на дне сосуда при сохранении крови в несвертывающемся состоянии. Вначале оседают не связанные между собой элементы, затем наступает их агломерация и скорость оседания увеличивается. По мере вступления в действие фактора уплотнения оседание замедляется. Существуют макро- и микрометоды определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Кровь берут из вены (первая группа методов) или из пальца (вторая группа методов), смешивают с раствором какого-либо антикоагулирующего вещества, обычно щавелевокислого или лимоннокислого натрия (1 часть разводящей жидкости и 4 части крови) и, набрав смесь в градуированную пипетку, устанавливают ее вертикально. При оценке скорости оседания эритроцитов за постоянную величину чаще принимают время (1 час), относительно которого оценивают переменную величину — оседание. В нашей стране распространен микрометод в модификации Панченкова. Определение производят в специальных градуированных пипетках, имеющих просвет, равный 1мм, и длину 100 мм. Порядок определения следующий. Предварительно промыв пипетку 3,7% раствором цитрата натрия, набирают этот раствор в количестве 30 мкл (до метки «70») и выливают в пробирку Видаля. Затем тем же капилляром насасывают кровь из пальца в количестве 120 мкл (сначала целый капилляр, потом еще до метки «80») и выдувают в пробирку с цитратом. Получается соотношение разводящей жидкости и крови 1:4 (количество цитрата и крови может быть разное - 50 мкл цитрата и 200 мкл крови, 25 мкл цитрата и 100 мкл крови, но соотношение их должно быть всегда равным 1:4). Тщательно перемешав, смесь насасывают в капилляр до метки «О» и ставят вертикально в штатив между двумя резиновыми прокладками, чтобы кровь не вытекала. Через час определяют («снимают») величину СОЭ по столбику плазмы над осевшими эритроцитами, Величина СОЭ выражается в мм в час. Внимание! Капилляр должен находится строго вертикально. Температура в помещении должна быть не ниже 18 и не выше 22 градусов по Цельсию, так как при более низкой температуре СОЭ уменьшается, а при более высокой увеличивается. Факторы, влияющие на СОЭ На скорость оседания эритроцитов воздействуют многие факторы. Главными из них являются качественные и количественные изменения белков плазмы крови. Увеличение содержания крупнодисперсных белков (глобулинов, фибриногена) ведет к повышению СОЭ, уменьшение их содержания, увеличение содержания мелкодисперсных белков (альбуминов) - к ее снижению. Полагают, что фибриноген и глобулины способствуют агломерации эритроцитов, увеличивая, таким образом, СОЭ. Изменение нормального соотношения альбуминов и глобулинов в сторону глобулинов может быть связано как с абсолютным повышением уровня отдельных фракций глобулинов в плазме крови, так и с относительным увеличением их содержания при различных гипоальбуминемиях. Абсолютное повышение содержания в крови глобулинов, ведущее к увеличению СОЭ, может возникать в связи с увеличением а-глобулиновой фракции, в частности а-макроглобулина или гаптоглобина (плазменные глюко- и мукопротеиды оказывают существенное влияние на повышение СОЭ), а также у-глобулиновой фракции (большая часть антител принадлежит к γ-глобулинам), фибриногена и особенно парапротеинов (особых белков, относящихся к классу иммуноглобулинов). Гипоальбуминемия с относительной гиперглобулинемией может развиться в результате потери альбуминов, например с мочой (массивная протеинурия) или через кишечник (экссудативная энтеропатия), а также вследствие нарушения синтеза альбуминов печенью (при органических и функцией ал ьньгх ее поражениях). Помимо различных диспротеинемий, на СОЭ влияют такие факторы, как соотношение холестерина и лецитина в плазме крови (при повышении содержания холестерина СОЭ увеличивается), содержание желчных пигментов и желчных кислот в крови (увеличение их количества ведет к уменьшению СОЭ), вязкость крови (при повышении вязкости СОЭ уменьшается), кислотно-щелочное равновесие плазмы крови (сдвиг в сторону ацидоза снижает, а в сторону алкалоза повышает СОЭ), физико-химические свойства эритроцитов: их число (при уменьшении числа эритроцитов повышается, а при увеличении снижается СОЭ), величина (увеличение объема эритроцитов способствует их агломерации и повышает СОЭ), насыщенность гемоглобином (гипохромные эритроциты хуже агломерируют). Клиническое значение В норме СОЭ у женщин составляет 2-15 мм в час, у мужчин - 1-10 мм в час (более высокая норма СОЭ у женщин объясняется меньшим числом эритроцитов в женской крови, большим содержанием фибриногена и глобулинов. При аменорее СОЭ становится меньшей, приближаясь к норме у мужчин). Увеличение СОЭ в физиологических условиях отмечается во время беременности, в связи с пищеварением, при сухоядении и голодании (СОЭ увеличивается вместе с увеличением содержания фибриногена и глобулинов вследствие распада тканевого белка), после введения внутрь некоторых средств (ртуть), вакцинации (брюшной тиф). Изменения СОЭ в патологии: 1) инфекционно-воспалительные (при острых инфекциях СОЭ начинает увеличивается со 2-Зего дня заболевания и достигает максимума в конце болезни); 2) септические и гнойные процессы вызывают значительное повышение СОЭ; 3) ревматизм - особенно выражено повышение при суставных формах; 4) коллагенозы вызывают резкое повышение СОЭ до 50-60 мм в час; 5) заболевания почек; 6) паренхиматозные поражения печени; 7) инфаркт миокарда - повышение СОЭ проявляется обычно через 2-4 дня от начала заболевания. Характерны так называемые ножницы - перекрест кривых лейкоцитоза, возникающего в первые сутки и затем убывающего, и постепенное увеличение СОЭ; 8) болезни обмена - сахарный диабет, тиреотоксикоз; 9) гемобластозы - при миеломной болезни СОЭ повышается до 80-90 мм в час; 10) злокачественные опухоли; 11) различные анемии - повышение незначительное. Низкие показатели СОЭ чаще отмечаются при процессах, ведущих к сгущению крови, например, при сердечной декомпенсации, при эпилепсии, некоторых неврозах, при анафилактическом шоке, при эритремии.