- •Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. Саморегуляторные принципы поддержания постоянства внутренней среды организма.

- •2. Основные формы регуляции физиологических функций. Взаимоотношение нервных и гуморальных механизмов регуляции.

- •2. Биологические мембраны, их строение и функциональные особенности.

- •Виды транспорта веществ через биологические мембраны.

- •2.2. Типы транспорта веществ через мембрану

- •3.Мембранный потенциал покоя. Современные представления о механизме его происхождения. Метод его регистрации.

- •4. Потенциал действия, его фазы. Современное представление о механизме его генерации.

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •7. Законы раздражения. Закон силы. Закон «все или ничего» и его относительный характер.

- •8. Законы раздражения. Закон «силы времени». Понятие о реобазе и хронаксии. Хронаксиметрия и ее клиническое значение.

- •10.Законы раздражения. Закон градиента. Аккомодация, скорость аккомодации и ее мера. Закон градиента

- •9. Законы раздражения. Полярный закон. Физиологический электротон. Като-дическая депрессия.

- •Современное представление о механизме мышечного сокращения и расслабления.

- •2. Виды и режимы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и его фазы. Сила и работа мышц. Правило средних нагрузок

- •Одиночное мышечное сокращение

- •Сила и работа мышц

- •Правило средних нагрузок

- •Виды тетануса, механизм возникновения различных видов тетануса:

- •Морфо-функциональные особенности гладких мышц.

- •Мионевральный синапс. Механизм передачи возбуждения в нем. Потенциал концевой пластинки.

- •Потенциал концевой пластинки

- •Классификация нервных волокон. Распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Характеристика их возбудимости и лабильности. Законы проведения возбуждения по нерву.

- •3. Учение п.К.Анохина о функциональных системах и саморегуляции

- •Узловые механизмы функциональной системы.

- •4. Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. Морфо-функциональные особенности электрических и химических синапсов.

- •5. Возбуждающие синапсы, их медиаторы и рецепторы к ним. Особенности передачи возбуждения. Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп). Свойства синапсов.

- •Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп).

- •Свойства синапсов.

- •6. Тормозные синапсы и их медиаторы. Механизм развития тормозного постсинаптического потенциала (тпсп). Взаимодействие тормозных и возбуждающих синапсов.

- •7. Нервный центр. Анатомическое и физиологическое понятие нервного центра. Свойства нервных центров.

- •Основные свойства нервных центров

- •8. Торможение в цнс (и.М.Сеченов). Его роль. Виды торможения.

- •9. Первичное торможение. Его виды. Механизм возникновения

- •Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной системы.

- •Отличия внс от соматической нервной системы

- •2. Вегетативная нервная система. Структурно – функциональные особенности.Синапсы, медиаторы и рецепторы внс.

- •Механизмы синаптической передачи в вегетативной нервной системе Постганглионарные или периферические синапсы

- •2.1. Симпатические синапсы

- •А) Медиатор симпатических синапсов — норадреналин

- •Б) Механизмы выделения норадреналина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель норадреналина

- •2.2. Парасимпатические синапсы а) Медиатор симпатических синапсов – ацетилхолина

- •Б) Механизм регуляции освобождения ацетилхолина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель ацетилхолина

- •Взаимосвязи симпатической и парасимпатической регуляции функций

- •2. Структурно – функциональная основа условного рефлекса. Современные представления о механизмах формирования временных связей.

- •4. Особенности внд человека. Учение и.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности и о 1-й и 2-й сигнальных системах.

- •5. Эмоции, их генез, классификация и значение в целенаправленной деятельности человека. Эмоциональный стресс и его роль в формировании психосоматических заболеваний.

- •Традиционная "чикагская семерка" психосоматических заболеваний

- •6. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •2. Ответы на частную физиологию

- •1. Биоэнергетика организма. Методы определения энергетического обмена. Основной обмен и факторы, влияющие на его величину. Клиническое значение основного обмена.

- •1.Прямая калориметрия

- •2.Непрямая калориметрия

- •3. Исследование валового обмена

- •Для общего развития: теория обмена белков жиров и углеводов

- •Функции белков

- •Азотистый баланс

- •Регуляция белкового обмена

- •3. Температура тела человека. Температура кожных покровов и внутренних органов. Теплопродукция и теплоотдача и их механизмы. Изотермия и ее регуляция.

- •Физиология пищеварения

- •2. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Фазы отделения желудочного сока. Регуляция желудочной секреции. Приспособительный характер секреторной деятельности желудка.

- •Приспособительный характер желудочной секреции.

- •3. Пищеварение двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства секрета поджелудочной железы. Регуляция панкреатической секреции. Пищеварение в тонкой кишке

- •Секреция поджелудочной железы

- •Фазы секреции поджелудочной железы.

- •4.Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи. Регуляция образования желчи и выделения ее в двенадцатиперстную кишку.

- •5. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание питательных веществ. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •Моторная деятельность тонкой кишки

- •Всасывание питательных веществ в тонкой кишке

- •6. Функциональные особенности нейрогуморальной регуляции пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта.

- •Физико-химические свойства крови

- •Регуляция постоянства осмотического давления крови.

- •2.Белки плазмы крови, их физиологическое значение. Онкотическое давление крови его роль. Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •3. Эритроциты, строение, количество функций. Гемоглобин, количество, его виды, соединения и их физиологическое значение.

- •4. Лейкоциты, строение, количество, виды, функции. Лейкоцитарная формула и

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы влево

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо

- •Функции тромбоцитов.

- •Взаимодействие свертывающей и противосвертывающей систем крови.

- •Фибринолиз

- •6. Группы крови. Система ав0. Определение группы крови у человека. Правила переливания крови.

- •Определение группы крови

- •2.Определение группы крови двойной реакцией (по стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам) (перекрестный способ)

- •Правила переливания крови. Значение групповой принадлежности при гемотрансфузии

- •Правило Оттенберга

- •Особенность совместимости по резус-фактору

- •Переливание резус-несовместимой крови

- •Современные правила переливания крови

- •7. Резус-фактор. Учет резус-принадлежности крови в клинике. Резус-конфликт между матерью и плодом

- •2. Современные представления о структуре и локализации дыхательного центра. Автоматия дыхательного центра.

- •3. Газообмен в легких и тканях. Основные закономерности перехода газов че-

- •4Транспорт газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, ее характе-

- •Транспорт газов кровью

- •Кислородная емкость крови.

- •5. Рефлекторно-гуморальные механизмы регуляции дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного.

- •6.Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления.

- •2. Автоматия сердца. Анатомический субстрат и природа автоматии. Проводя-

- •Ведущая роль синусового узла в автоматии.

- •Анатомический субстрат и природа автоматии.

- •Градиент автоматии

- •Особенности рефрактерного периода сердечной мышцы.

- •5.Сердечный цикл и его фазы. Давление крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. Работа клапанного аппарата сердца.

- •Сосудистый тонус и его компоненты.

- •Происхождение сосудистого тонуса

- •Иннервация сосудов

- •9. Давление крови в различных отделах сосудистой системы. Артериальное давление и факторы, определяющие его величину.

- •10.Сосудодвигательный центр. Рефлекторная регуляция системного артериального давления. Значение сосудистых рефлексогенных зон.

- •Рефлекторная регуляция системного артериального давления.

- •Значение сосудистых рефлексогенных зон

- •Способы регистрации.

- •1. Учение и. П.Павлова об анализаторах. Структура и функции анализаторов. Механизм возникновения возбуждения в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы.

- •Nb!!!! Анализаторы при ответе описываем по схеме: ПереферическийПроводниковый- Корковый отделы

- •2. Физиология зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в сетчатке глаза при действии света. Теории цветного зрения (м.Ломоносов, г.Гельмгольц, п.Лазарев).

- •3. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппарат органа слуха. Электрофизиологическая характеристика рецепторного отдела. Теории восприятия звука (г.Гельмгольц, г.Бекеши).

- •1. Реобаза, хронаксия и их значение в клинической практике. Хронаксиметрия.

- •2.Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности возбуждения.

- •3. Утомление. Утомление изолированной мышцы, нервно-мышечного препарата и нейро-моторной единицы в условиях целостного организма. Теории утомления.

- •4. Особенности умственного труда. Переутомление. Профилактика утомления. Активный и пассивный отдых.

- •5. Кожные и сухожильные рефлексы человека и их клиническое значение.

- •6. Чувствительные и двигательные нарушения при полном и частичном пересечении спинного мозга (спинальный шок, синдром Броун-Секара).

- •7. Электроэнцефалография. Ритмы ээг и их характеристика.

- •8. Сон, его физиологическое значение. Фазы сна, теории сна. Характеристика электроэнцефалограммы человека в условиях естественного сна и бодрствования.

- •9. Обмен белков. Белковый оптимум и минимум. Азотистый баланс, его виды. Белковое голодание.

- •10.Физиологические основы голода и насыщения.

- •12. Анализ типичных кривых желудочной секреции на хлеб, мясо и молоко.Приспособительный характер желудочной секреции к разным видам пищи.

- •13. Методы изучения секреторной и моторной функций желудка человека.Запальный (аппетитный) сок и его значение.

- •14 Обмен углеводов. Нормо-, гипо- и гипергликемия. Механизм поддержания постоянства уровня глюкозы в крови.

- •15. Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена веществ.

- •16. Эндокринная роль щитовидной железы и ее роль в обмене веществ.

- •17. Эндокринная функция надпочечников.

- •18.Эндокринная функция половых желез.

- •19. Гипоталамо- гипофизарная система и ее роль в регуляции функций организма.

- •20.Регуляция уровня кальция в крови. Роль щитовидной и паращитовидной желез.

- •21.Минутный объем дыхания, его определение. «Мертвое пространство» и вентиляция альвеол, эффективность ее в зависимости от частоты и глубины дыхания.

- •22. Давление в плевральной полости, изменение его в разные фазы дыхательного цикла и роль в механизме внешнего дыхания. Пневмоторакс.

- •23. Парциальное давление газов о2 и со2 в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Газообмен в легких.

- •24. Физиологические основы искусственного дыхания. Действие смеси 96 % о2 и 4 % со2.

- •26. Дыхание в измененных условиях внешней среды. Горная (высотная) болезнь, водолазная и кессонная болезнь, их физиологические механизмы.

- •27. Функции дыхательных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Роль ирритантных и юксткапиллярных рецепторов в регуляции дыхания.

- •28. Кислотно-щелочное равновесие крови и механизмы, обеспечивающие его постоянство.

- •29.Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •30. Правила переливания крови.

- •31.Кровезамещающие растворы. Классификация и показания к использованию.

- •32.Физиологические основы иммунитета. Т- и в-лимфоциты.

- •33.Нервная и гуморальная регуляция гемопоэза. Понятие о гемопоэтинах.

- •34.Изменение возбудимости сердечной мышцы в различные фазы сердечного цикла. Экстрасистолия.

- •35. Биофизические основы электрокардиографии. Основные отведения экг. Клиническое значение.

- •36.Тоны сердца и их происхождение. Компоненты первого и второго тона. Фонокардиография.

- •37. Физиологические механизмы регуляции деятельности пересаженного сердца.

- •39. Физиологические основы гипертензии.

- •40. Особенности легочного кровоснабжения.

- •41. Особенности коронарного кровообращения.

- •42. Особенности мозгового кровообращения.

- •43.Особенности почечного кровотока. Роль гидростатического давления крови в ультрафильтрации.

- •44.Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и ее роль в регуляции артериального давления.

- •45. Биологическое значение боли. Виды боли. Современные представления о болевой рецепции.

- •46 Физиологические основы обезболивания и наркоза.

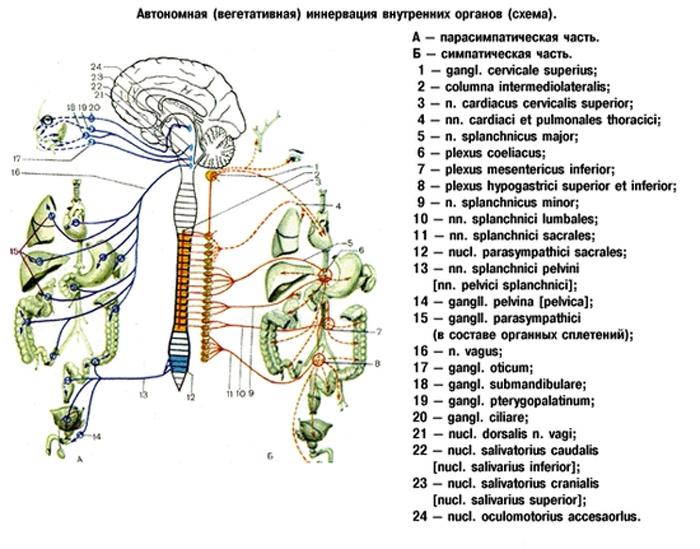

Отличия внс от соматической нервной системы

Первое и основное отличие ВНС от соматической состоит в расположении эфферентного (моторного) нейрона. В соматической НС вставочный и моторный нейроны располагаются в сером веществе спинного мозга, в ВНС эффекторный нейрон вынесен на периферию, за пределы спинного мозга, и лежит в одном из ганглиев – пара-, превертебральном или интраорганном. Более того, в метасимпатической части ВНС весь рефлекторный аппарат полностью находится в интрамуральных ганглиях и нервных сплетениях внутренних органов.

Второе отличие касается выхода нервных волокон из ЦНС. Соматические нервные волокна покидают спинной мозг сегментарно и перекрывают иннервацией не менее трех смежных сегментов. Волокна же ВНС выходят из трех участков ЦНС – головного мозга, грудопоясничного и крестцового отделов спинного мозга. Они иннервируют все органы и ткани без исключения. Большинство висцеральных систем имеет тройную – симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую – иннервацию.

Третье отличие касается иннервации органов соматической и ВНС. Перерезка у животных вентральных корешков спинного мозга сопровождается полным перерождением всех соматических эфферентных волокон. Она не затрагивает дуги автономного рефлекса ввиду того, что ее эффекторный нейрон вынесен в пара- или превертебральный ганглий. В этих условиях эффекторный орган управляется импульсами данного нейрона. Именно это обстоятельство подчеркивает относительную автономию указанного отдела нервной системы.

Четвертое отличие относится к свойствам нервных волокон. В ВНС, они в большинстве своем безмякотные или тонкие мякотные, как, например, преганглионарные волокна, диаметр которых не превышает 5 мкм. Такие волокна принадлежат к типу В. Постганглионарные волокна еще тоньше, большая часть их лишена миелиновой оболочки, они относятся к типу С. В отличие от них соматические эфферентные волокна толстые, мякотные, диаметр их составляет 12 – 14 мкм. Кроме того, пре- и постганглионарные волокна отличаются низкой возбудимостью. Для вызова в них ответной реакции необходима значительно большая, чем для моторных соматических волокон, сила раздражения. Волокна ВНС характеризуются большим рефрактерным периодом. Скорость распространения по ним нервных импульсов невелика и составляет в преганглионарных волокнах до 18 м/с, в постганглионарных – до 3 м/с.

2. Вегетативная нервная система. Структурно – функциональные особенности.Синапсы, медиаторы и рецепторы внс.

Все функции организма условно делят на соматические и вегетативные. Первые связаны с деятельностью мышечной системы, вторые выполняются внутренними органами, кровеносными сосудами, кровью, железами внутренней секреции и т.д. Однако это деление условно, так как такая вегетативная функция, как обмен веществ, присуща скелетным мышцам. С другой стороны, двигательная активность сопровождается изменением функций внутренних органов, сосудов, желез.

Вегетативной нервной системой называют совокупность нервных клеток спинного, головного мозга и вегетативных ганглиев, которые иннервируют внутренние органы и сосуды.

Вегетативная нервная система человека

Дуга вегетативного рефлекса отличается тем, что ее эфферентное звено имеет двухнейронное строение, т.е. от тела первого эфферентного нейрона, расположенного в ЦНС, идет преганглионарное волокно, которое заканчивается на нейронах вегетативного ганглия, расположенного вне ЦНС. От этого второго эфферентного нейрона идет постганглионарное волокно к исполнительному органу. Нервные импульсы по вегетативным рефлекторным дугам распространяются значительно медленнее, чем по соматическим. Во-первых, это обусловлено тем, что даже простейший вегетативный рефлекс является полисинаптическим, а большинство вегетативных нервных центров включает огромное количество нейронов и синапсов. Во-вторых, преганглионарные волокна относятся к группе «В», а постганглионарные – «С». Скорость проведения возбуждения по ним наименьшая. Все вегетативные нервы имеют значительно меньшую избирательность (например, n. Vagus), чем соматические.

Вегетативная нервная система делится на 2 отдела: симпатический и парасимпатический. Тела преганглионарных симпатических нейронов лежат в боковых рогах грудных и поясничных сегментов спинного мозга. Аксоны этих нейронов выходят в составе передних корешков и оканчиваются в паравертебральных ганглиях симпатических цепочек. От ганглиев идут постганглионарные волокна, иннервирующие гладкие мышцы органов и сосудов головы, грудной, брюшной полостей малого таза, а также пищеварительные железы. Существует симпатическая иннервация не только артерий и вен, но и артериол. В целом функция симпатической нервной системы состоит в мобилизации энергетических ресурсов организма за счет процессов диссимиляции, повышении его активности, в том числе и нервной системы.

Тела преганглионарных парасимпатических нейронов находятся в сакральном отделе спинного мозга, продолговатом и среднем мозге в области ядер III, VII, IX и X пар черепно-мозговых нервов. Идущие от них преганглионарные волокна заканчиваются на нейронах парасимпатических ганглиев. Они расположены около иннервируемых органов (параорганно) или в их толще (интрамурально). Поэтому постганглионарные волокна очень короткие. Парасимпатические нервы, начинающиеся от стволовых центров, также иннервируют органы и небольшое количество сосудов головы, шеи, а также сердце, легкие, гладкие мышцы и железы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В ЦНС парасимпатических окончаний нет. Нервы, идущие от крестцовых сегментов, иннервируют тазовые органы и сосуды. Общей функцией парасимпатического отдела является обеспечение восстановительных процессов в органах и тканях, за счет усиления ассимиляции. Таким образом, сохраняется гомеостаз.

Высшие центры регуляции вегетативных функций находятся в гипоталамусе. Однако, на вегетативные центры влияет и кора больших полушарий. Это влияние определяется лимбической системой и центрами гипоталамуса. Многие внутренние органы имеют двойную, т.е. симпатическую и парасимпатическую иннервацию. Это сердце, органы ЖКТ, малого таза и другие. В этом случае влияние отделов вегетативной нервной системы носит антагонистический характер. Например, симпатические нервы усиливают работу сердца, тормозят моторику органов пищеварения, сокращают сфинктеры выводных протоков пищеварительных желез и расслабляют мочевой пузырь. Парасимпатические нервы влияют на функции этих органов противоположным образом. Поэтому в физиологических условиях функциональное состояние этих органов определяется преобладанием влияния того или иного отдела вегетативной нервной системы. Однако для организма их воздействие является синергичным. Например, такая функциональная синергия возникает при возбуждении барорецепторов сосудов, когда повышается артериальное давление. В результате их возбуждения повышается активность парасимпатических и снижается симпатических центров. Парасимпатические нервы уменьшают частоту и силу сердечных сокращений, а торможение симпатических центров приводит к расслаблению сосудов. Артериальное давление снижается до нормы. Во многих органах, имеющих двойную вегетативную иннервацию, постоянно преобладают регуляторные влияния парасимпатической нервной системы. Это железистые клетки ЖКТ, мочевой пузырь и другие. Есть органы, имеющие только одну иннервацию. Например, большинство сосудов иннервируется только симпатическими нервами, которые постоянно поддерживают их в суженном состоянии, т.е. тонусе.

В 80-х годах А.Д. Ноздрачевым сформулирована концепция метасимпатической нервной системы. Согласно ей, интрамуральные ганглии вегетативной нервной системы, образующие нервные сплетения, являются простыми нейронными сетями, аналогичными ядрам ЦНС. В этих небольших нейронных скоплениях, преимущественно находящихся в стенке органов пищеварительного канала, происходит восприятие раздражения, переработка информации и передача к эфферентным нейронам, а затем исполнительным органам. Ими являются гладкомышечные клетки пищеварительного канала, матки, кардиомиоциты., т.е. ганглии достаточно автономны от ЦНС. Однако сигналы от них поступают и в ЦНС, перерабатываются в ней, а затем через экстрамуральные парасимпатические нервы передаются на эфферентные нейроны ганглия, а от него на исполнительный орган, т.е. эфферентные нейроны ганглиев являются общим конечным путем и для экстрамуральных парасимпатических нервов и для других нейронов ганглиев.

В стенке пищевода, желудка, кишечника имеется 3 связанных между собой сплетения: подсерозное, межмышечное (ауэрбахово), подслизистое (мейснерово). Клетки, составляющие сплетения относятся по классификации А.С. Догеля к трем типам:

I тип – нейроны с многочисленными короткими дендритами и длинными аксонами. Аксон заканчивается на гладкомышечных клетках и железистых клетках пищеварительного канала. Эти нейроны являются эффекторными.

II тип – более крупные нейроны, имеющие несколько дендритов и короткий аксон, образующий синапс на нейронах первого типа. Окончания дендритов находится в подслизистой и слизистой оболочках, т.е. эти клетки являются чувствительными.

III тип – служат для передачи сигналов между другими нейронами ганглиев. Их можно считать ассоциативными, т.е. интернейронами. Их меньше других.

Кроме того, в сплетениях выделяют так называемые нейроны-генераторы. Они обладают автоматией и задают частоту ритмической активности гладких мышц ЖКТ.

Таким образом, отличительной особенностью метасимпатической нервной системы является то, что ее эфферентные нейроны всегда расположены интрамурально и регулируют частоту ритмических сокращений сердца, кишечника, матки и т.д. Поэтому, даже после перерезки всех экстрамуральных нервов, идущих к этим органам, их нормальная функция сохраняется.

Наличие метасимпатической системы способствует освобождению ЦНС от излишней информации, так как метасимпатические рефлексы замыкаются в интрамуральных ганглиях. Она обеспечивает поддержание гомеостаза, управляя работой тех внутренних органов, которые имеют ее.

Регуляция функций вегетативной нервной системой осуществляется по рефлекторному принципу, т.е. раздражение периферических рецепторов приводит к возникновению нервных импульсов, которые после анализа и синтеза в вегетативных центрах поступают на эфферентные нейроны, а затем исполнительные органы. Поэтому все вегетативные рефлексы, в зависимости от участка рецепторного и эфферентного звена, делятся на следующие группы:

1. Висцеро-висцеральный. Это рефлексы, которые возникают вследствие раздражения интерорецептолров внутренних органов и проявляются изменениями их функций. Например, при механическом раздражении брюшины или органов брюшной полости происходит урежение и ослабление сердечных сокращений (рефлекс Гольца).

2. Висцеро-дермальные. Раздражение интерорецепторов внутренних органов, приводит к изменению потоотделения, просвета сосудов кожи, кожной чувствительности.

3. Сомато-висцеральные. Действие раздражителя на соматические рецепторы, например, рецепторы кожи, приводит к изменению деятельности внутренних органов. К этой группе относятся рефлексы Данини-Ашнера (урежение сердцебиений при надавливании на глазные яблоки).

4. Висцеро-соматические. Раздражение интерорецепторов вызывает изменение двигательных функций. Возбуждение хеморецепторов сосудов углекислым газом, способствует усилению сокращений межреберных дыхательных мышц. Пари нарушении механизмов вегетативной регуляции возникают изменения висцеральных функций. В частности, психосоматические заболевания.