- •Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. Саморегуляторные принципы поддержания постоянства внутренней среды организма.

- •2. Основные формы регуляции физиологических функций. Взаимоотношение нервных и гуморальных механизмов регуляции.

- •2. Биологические мембраны, их строение и функциональные особенности.

- •Виды транспорта веществ через биологические мембраны.

- •2.2. Типы транспорта веществ через мембрану

- •3.Мембранный потенциал покоя. Современные представления о механизме его происхождения. Метод его регистрации.

- •4. Потенциал действия, его фазы. Современное представление о механизме его генерации.

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •7. Законы раздражения. Закон силы. Закон «все или ничего» и его относительный характер.

- •8. Законы раздражения. Закон «силы времени». Понятие о реобазе и хронаксии. Хронаксиметрия и ее клиническое значение.

- •10.Законы раздражения. Закон градиента. Аккомодация, скорость аккомодации и ее мера. Закон градиента

- •9. Законы раздражения. Полярный закон. Физиологический электротон. Като-дическая депрессия.

- •Современное представление о механизме мышечного сокращения и расслабления.

- •2. Виды и режимы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и его фазы. Сила и работа мышц. Правило средних нагрузок

- •Одиночное мышечное сокращение

- •Сила и работа мышц

- •Правило средних нагрузок

- •Виды тетануса, механизм возникновения различных видов тетануса:

- •Морфо-функциональные особенности гладких мышц.

- •Мионевральный синапс. Механизм передачи возбуждения в нем. Потенциал концевой пластинки.

- •Потенциал концевой пластинки

- •Классификация нервных волокон. Распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Характеристика их возбудимости и лабильности. Законы проведения возбуждения по нерву.

- •3. Учение п.К.Анохина о функциональных системах и саморегуляции

- •Узловые механизмы функциональной системы.

- •4. Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. Морфо-функциональные особенности электрических и химических синапсов.

- •5. Возбуждающие синапсы, их медиаторы и рецепторы к ним. Особенности передачи возбуждения. Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп). Свойства синапсов.

- •Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп).

- •Свойства синапсов.

- •6. Тормозные синапсы и их медиаторы. Механизм развития тормозного постсинаптического потенциала (тпсп). Взаимодействие тормозных и возбуждающих синапсов.

- •7. Нервный центр. Анатомическое и физиологическое понятие нервного центра. Свойства нервных центров.

- •Основные свойства нервных центров

- •8. Торможение в цнс (и.М.Сеченов). Его роль. Виды торможения.

- •9. Первичное торможение. Его виды. Механизм возникновения

- •Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной системы.

- •Отличия внс от соматической нервной системы

- •2. Вегетативная нервная система. Структурно – функциональные особенности.Синапсы, медиаторы и рецепторы внс.

- •Механизмы синаптической передачи в вегетативной нервной системе Постганглионарные или периферические синапсы

- •2.1. Симпатические синапсы

- •А) Медиатор симпатических синапсов — норадреналин

- •Б) Механизмы выделения норадреналина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель норадреналина

- •2.2. Парасимпатические синапсы а) Медиатор симпатических синапсов – ацетилхолина

- •Б) Механизм регуляции освобождения ацетилхолина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель ацетилхолина

- •Взаимосвязи симпатической и парасимпатической регуляции функций

- •2. Структурно – функциональная основа условного рефлекса. Современные представления о механизмах формирования временных связей.

- •4. Особенности внд человека. Учение и.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности и о 1-й и 2-й сигнальных системах.

- •5. Эмоции, их генез, классификация и значение в целенаправленной деятельности человека. Эмоциональный стресс и его роль в формировании психосоматических заболеваний.

- •Традиционная "чикагская семерка" психосоматических заболеваний

- •6. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •2. Ответы на частную физиологию

- •1. Биоэнергетика организма. Методы определения энергетического обмена. Основной обмен и факторы, влияющие на его величину. Клиническое значение основного обмена.

- •1.Прямая калориметрия

- •2.Непрямая калориметрия

- •3. Исследование валового обмена

- •Для общего развития: теория обмена белков жиров и углеводов

- •Функции белков

- •Азотистый баланс

- •Регуляция белкового обмена

- •3. Температура тела человека. Температура кожных покровов и внутренних органов. Теплопродукция и теплоотдача и их механизмы. Изотермия и ее регуляция.

- •Физиология пищеварения

- •2. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Фазы отделения желудочного сока. Регуляция желудочной секреции. Приспособительный характер секреторной деятельности желудка.

- •Приспособительный характер желудочной секреции.

- •3. Пищеварение двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства секрета поджелудочной железы. Регуляция панкреатической секреции. Пищеварение в тонкой кишке

- •Секреция поджелудочной железы

- •Фазы секреции поджелудочной железы.

- •4.Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи. Регуляция образования желчи и выделения ее в двенадцатиперстную кишку.

- •5. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание питательных веществ. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •Моторная деятельность тонкой кишки

- •Всасывание питательных веществ в тонкой кишке

- •6. Функциональные особенности нейрогуморальной регуляции пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта.

- •Физико-химические свойства крови

- •Регуляция постоянства осмотического давления крови.

- •2.Белки плазмы крови, их физиологическое значение. Онкотическое давление крови его роль. Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •3. Эритроциты, строение, количество функций. Гемоглобин, количество, его виды, соединения и их физиологическое значение.

- •4. Лейкоциты, строение, количество, виды, функции. Лейкоцитарная формула и

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы влево

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо

- •Функции тромбоцитов.

- •Взаимодействие свертывающей и противосвертывающей систем крови.

- •Фибринолиз

- •6. Группы крови. Система ав0. Определение группы крови у человека. Правила переливания крови.

- •Определение группы крови

- •2.Определение группы крови двойной реакцией (по стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам) (перекрестный способ)

- •Правила переливания крови. Значение групповой принадлежности при гемотрансфузии

- •Правило Оттенберга

- •Особенность совместимости по резус-фактору

- •Переливание резус-несовместимой крови

- •Современные правила переливания крови

- •7. Резус-фактор. Учет резус-принадлежности крови в клинике. Резус-конфликт между матерью и плодом

- •2. Современные представления о структуре и локализации дыхательного центра. Автоматия дыхательного центра.

- •3. Газообмен в легких и тканях. Основные закономерности перехода газов че-

- •4Транспорт газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, ее характе-

- •Транспорт газов кровью

- •Кислородная емкость крови.

- •5. Рефлекторно-гуморальные механизмы регуляции дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного.

- •6.Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления.

- •2. Автоматия сердца. Анатомический субстрат и природа автоматии. Проводя-

- •Ведущая роль синусового узла в автоматии.

- •Анатомический субстрат и природа автоматии.

- •Градиент автоматии

- •Особенности рефрактерного периода сердечной мышцы.

- •5.Сердечный цикл и его фазы. Давление крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. Работа клапанного аппарата сердца.

- •Сосудистый тонус и его компоненты.

- •Происхождение сосудистого тонуса

- •Иннервация сосудов

- •9. Давление крови в различных отделах сосудистой системы. Артериальное давление и факторы, определяющие его величину.

- •10.Сосудодвигательный центр. Рефлекторная регуляция системного артериального давления. Значение сосудистых рефлексогенных зон.

- •Рефлекторная регуляция системного артериального давления.

- •Значение сосудистых рефлексогенных зон

- •Способы регистрации.

- •1. Учение и. П.Павлова об анализаторах. Структура и функции анализаторов. Механизм возникновения возбуждения в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы.

- •Nb!!!! Анализаторы при ответе описываем по схеме: ПереферическийПроводниковый- Корковый отделы

- •2. Физиология зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в сетчатке глаза при действии света. Теории цветного зрения (м.Ломоносов, г.Гельмгольц, п.Лазарев).

- •3. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппарат органа слуха. Электрофизиологическая характеристика рецепторного отдела. Теории восприятия звука (г.Гельмгольц, г.Бекеши).

- •1. Реобаза, хронаксия и их значение в клинической практике. Хронаксиметрия.

- •2.Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности возбуждения.

- •3. Утомление. Утомление изолированной мышцы, нервно-мышечного препарата и нейро-моторной единицы в условиях целостного организма. Теории утомления.

- •4. Особенности умственного труда. Переутомление. Профилактика утомления. Активный и пассивный отдых.

- •5. Кожные и сухожильные рефлексы человека и их клиническое значение.

- •6. Чувствительные и двигательные нарушения при полном и частичном пересечении спинного мозга (спинальный шок, синдром Броун-Секара).

- •7. Электроэнцефалография. Ритмы ээг и их характеристика.

- •8. Сон, его физиологическое значение. Фазы сна, теории сна. Характеристика электроэнцефалограммы человека в условиях естественного сна и бодрствования.

- •9. Обмен белков. Белковый оптимум и минимум. Азотистый баланс, его виды. Белковое голодание.

- •10.Физиологические основы голода и насыщения.

- •12. Анализ типичных кривых желудочной секреции на хлеб, мясо и молоко.Приспособительный характер желудочной секреции к разным видам пищи.

- •13. Методы изучения секреторной и моторной функций желудка человека.Запальный (аппетитный) сок и его значение.

- •14 Обмен углеводов. Нормо-, гипо- и гипергликемия. Механизм поддержания постоянства уровня глюкозы в крови.

- •15. Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена веществ.

- •16. Эндокринная роль щитовидной железы и ее роль в обмене веществ.

- •17. Эндокринная функция надпочечников.

- •18.Эндокринная функция половых желез.

- •19. Гипоталамо- гипофизарная система и ее роль в регуляции функций организма.

- •20.Регуляция уровня кальция в крови. Роль щитовидной и паращитовидной желез.

- •21.Минутный объем дыхания, его определение. «Мертвое пространство» и вентиляция альвеол, эффективность ее в зависимости от частоты и глубины дыхания.

- •22. Давление в плевральной полости, изменение его в разные фазы дыхательного цикла и роль в механизме внешнего дыхания. Пневмоторакс.

- •23. Парциальное давление газов о2 и со2 в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Газообмен в легких.

- •24. Физиологические основы искусственного дыхания. Действие смеси 96 % о2 и 4 % со2.

- •26. Дыхание в измененных условиях внешней среды. Горная (высотная) болезнь, водолазная и кессонная болезнь, их физиологические механизмы.

- •27. Функции дыхательных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Роль ирритантных и юксткапиллярных рецепторов в регуляции дыхания.

- •28. Кислотно-щелочное равновесие крови и механизмы, обеспечивающие его постоянство.

- •29.Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •30. Правила переливания крови.

- •31.Кровезамещающие растворы. Классификация и показания к использованию.

- •32.Физиологические основы иммунитета. Т- и в-лимфоциты.

- •33.Нервная и гуморальная регуляция гемопоэза. Понятие о гемопоэтинах.

- •34.Изменение возбудимости сердечной мышцы в различные фазы сердечного цикла. Экстрасистолия.

- •35. Биофизические основы электрокардиографии. Основные отведения экг. Клиническое значение.

- •36.Тоны сердца и их происхождение. Компоненты первого и второго тона. Фонокардиография.

- •37. Физиологические механизмы регуляции деятельности пересаженного сердца.

- •39. Физиологические основы гипертензии.

- •40. Особенности легочного кровоснабжения.

- •41. Особенности коронарного кровообращения.

- •42. Особенности мозгового кровообращения.

- •43.Особенности почечного кровотока. Роль гидростатического давления крови в ультрафильтрации.

- •44.Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и ее роль в регуляции артериального давления.

- •45. Биологическое значение боли. Виды боли. Современные представления о болевой рецепции.

- •46 Физиологические основы обезболивания и наркоза.

9. Первичное торможение. Его виды. Механизм возникновения

Характеристика первичного торможения В центральной нервной системе тормозные нейроны есть в спинном мозге, в головном мозге (меньшее количество) и в коре головного мозга (большинство). В спинном мозге 2 вида тормозных нейронов (это тормозные вставочные нейроны):

-

клетки Реншоу - не обладают фоновой активностью и в покое не генерируют нервных импульсов. Они возбуждаются под действием: импульсов от афферентных нейронов, от эфферентных нейронов (альфа-мотонейронов спинного мозга), импульсов от вышележащих отделов головного мозга;

-

клетки Уилсона - обладают постоянной фоновой активностью, даже без раздражения (в покое) они генерируют нервные импульсы - постоянно тормозят активность альфа-мотонейронов спинного мозга.

В зависимости от последовательности включения тормозных клеток - эффект различен. Обычно - это торможение активности альфа-мотонейронов, но может быть увеличение активности альфа-мотонейронов (возвратное облегчение).В головном мозге существуют отдельные клетки Реншоу и клетки Пуркинье, грушевидные нейроны мозжечка - они оказывают торможение внутри мозжечка, ядер среднего и продолговатого мозга, тем самым обеспечивается правильное распределение мышечного тонуса.

В коре головного мозга 4 вида тормозных клеток:

-

большие корзинчатые нейроны - 3, 4, 5 слои коры головного мозга, их аксоны сильно ветвятся и образуют сплетения на площади около 500 мкм. Они тормозят активность нейронов 3, 4, 5 слоев;

-

малые корзинчатые клетки нейроны - 2, 3 слои коры - их аксоны ветвятся на меньшей площади, около 50 мкм, и тормозят 2 и 3 слои;

-

нейроны с кистеобразным аксоном - 1 слой коры, образует аксон, на конце которого разветвление в виде кисти; тормозит клетки 1-го слоя;

-

канделяброобразные нейроны - на границе между 2 и 3 слоями, вниз от них идет аксон и дает несколько ответвлений вверх, тормозят активность всех слоев.

Первичное торможение осуществляется за счет выделения тормозного медиатора на окончаниях нервных клеток (ГАМК - гаммааминомаслянная кислота, глицин, таурин, серотонин и другие). Эти вещества вызывают гиперполяризацию постсинаптической мембраны и, как следствие, тормозной постсинаптический потенциал. Различают 2 вида первичного торможения.

Пресинаптическое - развивается на мембране возбужденного синапса. Развивается в аксо-аксональном синапсе. Медиатор - гаммааминомаслянная кислота - он изменяет проницаемость клеточной мембраны для CL- и Са2+ (понижает ее). В результате на постсинаптической мембране тормозного синапса возникает явление стойкой деполяризации, затем - падение возбудимости и возбуждение по аксону не доходит до альфа-мотонейрона - блок проведения возбуждения. За счет снижение проницаемости для Са2+ снижается количество медиатора в возбужденном синапсе и, как следствие, на теле иннервируемой клетки нет возбуждающего постсинаптического потенциала.

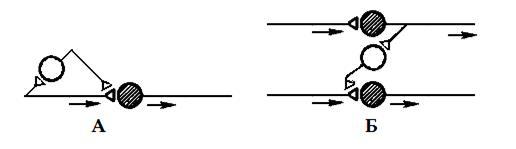

Рис. 4. Разновидности пресинаптического торможения: А – параллельное, Б – латеральное. Темные нейроны – возбуждающие, светлые – тормозные. Постсинаптическое торможение - обеспечивается за счет гаммааминомасляной кислоты и глицина. Тормозная клетка образует синапс на теле нейрона. На окончании тормозного нейрона выделяется тормозной медиатор, который вызывает гиперполяризацию постсинаптической мембраны. Возникает тормозной постсинаптический потенциал и величина возникшего постсинаптического потенциала уменьшается. Постсинаптическое торможение активно используется в нейронных сетях, и в зависимости от вариантов связывания нейронов друг с другом выделяют несколько его видов: реципрокное (прямое), параллельное, возвратное, латеральное

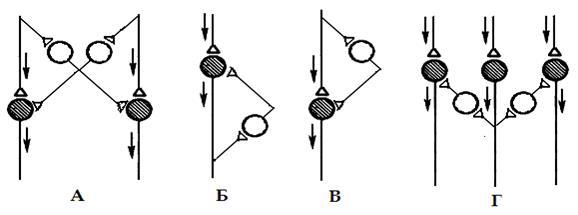

Рис. 3. Разновидности постсинаптического торможения: А – реципрокное, Б – возвратное, В – параллельное, Г- латеральное. Темные нейроны – возбуждающие, светлые – тормозные

Реципрокное торможение (рис 3.А) – это взаимное (сопряженное) торможение центров антагонистических рефлексов, обеспечивающее координацию этих рефлексов. Классический пример реципрокного торможения - это торможение мотонейронов мышц-антагонистов у позвоночных. Торможение осуществляется с помощью специальных тормозных вставочных нейронов. При активации путей, возбуждающих, например, мотонейроны мышц-сгибателей, мотонейроны мышц-разгибателей тормозятся импульсами вставочных клеток.

Возвратное торможение (рис. 3.Б) - это торможение нейронов собственными импульсами, поступающими по возвратным коллатералям к тормозным клеткам. Возвратное торможение наблюдается, например, в мотонейронах спинного мозга позвоночных. Эти клетки отдают возвратные коллатерали в мозг к тормозным вставочным клеткам Реншоу, которые имеют синапсы на этих же мотонейронах. Торможение обеспечивает ограничение ритма мотонейронов, позволяющее чередовать сокращение и расслабление скелетной мышцы, что важно для нормальной работы двигательного аппарата.

Такую же роль играет возвратное торможение и в других нервных сетях.

Параллельное торможение (рис. 3.В) – играет сходную с возвратным роль, но в этом случае возбуждение блокирует само себя, посылая тормозной сигнал на нейрон который одновременно и активирует.

Это возможно, если возбуждающий импульс сам не должен вызвать возбуждения на нейроне-мишени, но его роль важна при пространственной суммации, в комбинации с другими сигналами.

Латеральное торможение (рис. 3.Г) – это торможение нервных клеток, расположенных по соседству с активной, которое этой клеткой и инициируется. При этом вокруг возбужденного нейрона возникает зона, в которой развивается очень глубокое торможение.

Латеральное торможение наблюдается, например, в конкурирующих сенсорных каналах связи. Оно наблюдается у соседних элементов сетчатки позвоночных, а также в их зрительных, слуховых и других сенсорных центрах. Во всех случаях латеральное торможение обеспечивает контраст, т. е. выделение существенных сигналов или их границ из фона.

Принципы координационной деятельности ЦНС (конвергенция, общий конечный пункт, дивергенция, иррадиация, реципрокность, доминанта).

Нервная система человека и животных может быть представлена как система нейронных цепочек, передающих возбуждающие и тормозные сигналы (нервная сеть). Эти элементарные нейронные цепи служат, например, для усиления слабых сигналов, уменьшения слишком интенсивной активности, выделения контрастов, поддержания ритмов или сохранения рабочего состояния нейронов путем регулировки их входов. Такие нейронные цепи построены из стандартных элементов, которые выполняют наиболее часто повторяющиеся операции и могут быть включены в схемы самых разнообразных нервных структур.

Существуют значительные количественные различия нервных сетей у разных видов позвоночных и беспозвоночных. Так, у человека нервная система включает около 1010элементов, у примитивных беспозвоночных - около 104 нейронов, Однако в строении и функционировании всех нервных систем имеются общие черты. Практически во всех отделах центральной нервной системы обнаружены дивергенция нервных путей, конвергенция нервных путей и различные варианты тормозных связей между элементами нервных цепочек.

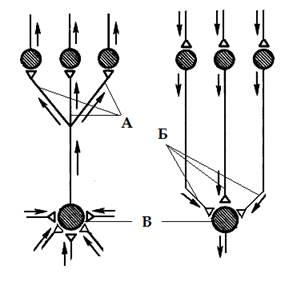

Рис 2. Дивергенция (А), конвергенция (Б) и пространственная суммация (В) нервных путей в центральной нервной системе.

Дивергенция и конвергенция путей.

Дивергенция (расхождение) пути (рис 2.А) - возникает в результате контактирования одного нейрона с множеством нейронов более высоких порядков. Так, например, происходит разделение аксона чувствительного нейрона, входящего в спинной мозг, на множество веточек (коллатералей), которые направляются к разным сегментам спинного мозга и в головной мозг, где происходит передача сигнала на вставочные и далее - на моторные нервные клетки. Дивергенция пути сигнала наблюдается так же у вставочных и у эффекторных нейронов.

Дивергенция пути обеспечивает расширение сферы действия сигнала, благодаря ей, информация поступает одновременно к разным участкам ЦНС. Это называют иррадиациейвозбуждения (или торможения). Дивергенция настолько обычное явление, что можно говорить о принципе дивергенции в нейронных цепях.

Конвергенция - это схождение многих нервных путей к одним и тем же нейронам (рис 2.Б). Например, у позвоночных на каждом мотонейроне спинного мозга и ствола головного мозга образуют нервные окончания тысячи сенсорных, а также возбуждающих и тормозных вставочных нейронов разных уровней. Мощная конвергенция обнаруживается и на нейронах ретикулярной формации ствола мозга, на многих корковых нейронах у позвоночных и, видимо, на командных нейронах.

Конвергенция многих нервных путей к одному нейрону делает этот нейрон интегратором соответствующих сигналов. Вероятность возбуждения такого нейрона-интегратора зависит не от каждого пришедшего стимула в отдельности, а от суммы и направления стимулов, действующих одновременно, то есть суммы всех синаптических процессов происходящих на его плазматической мембране. Другими словами, вероятность распространения возбуждения через нейрон-интегратор определяется алгебраическим сложением величин возбуждающих и тормозных входов на нем, активных в данный момент. Такое сложение является результатом или пространственной или временной суммации.

Пространственная суммация – результат сложения нервных импульсов приходящих одновременно к нейрону через разные синапсы (рис 2.В), временная суммация – сложение приходящих поочередно, через один синапс с небольшими интервалами времени. В обоих случаях нейрон интегратор, называют общим путем для конвергирующих на него нервных сигналов, а если речь идет о мотонейроне, т. е. конечном звене нервного пути к мускулатуре, говорят об общем конечном пути.

Результат суммации заключается в возможности изменения направления распространения возбуждения в ЦНС, (то есть не строго в пределах одной рефлекторной дуги), а значит и в изменении характера ответной реакции организма в ответ на действие раздражителя. Ответ организма, реализуемый в результате, становится более адекватным внешним условиям и состоянию нервной системы. Пример такого выбора ответа можно видеть, если речь идет о конвергенции не на одном нейроне, а на группе нейронов совместно регулирующих общую функцию, что в ЦНС не редкость. Наличие конвергенции множества путей на одной группе мотонейронов лежит в основе феноменов пространственного облегчения и окклюзии.

Принцип иррадиации. Импульсы, поступающие в центральную нервную систему при сильном и длительном раздражении рецепторов, вызывают возбуждение не только данного рефлекторного центра, но и других нервных центров. Это распространение возбуждения в центральной нервной системе получило название иррадиации. Процесс иррадиации связан с наличием в центральной нервной системе многочисленных ветвлений аксонов и особенно дендритов нервных клеток и цепей вставочных нейронов, которые объединяют друг с другом различные нервные центры.

Принцип реципрокности (сопряженности) в работе нервных центров. Суть его заключается в том, что при возбуждении одних нервных центров деятельность других может затормаживаться. Принцип реципрокности был показан по отношению к нервным центрам мышц-антагонистов - сгибателей и разгибателей конечностей. Только при такой взаимосочетанной (реципрокной) иннервации возможен акт ходьбы.

Наиболее отчетливо он проявляется у животных с удаленным головным мозгом и сохраненным спинным (спинальное животное), но может происходить сопряженное, реципрокное торможение и других рефлексов. Под влиянием головного мозга реципрокные отношения могут изменяться. Человек или животное в случае необходимости может сгибать обе конечности, совершать прыжки и т. д.

Реципрокные взаимоотношения центров головного мозга определяют возможность человека овладеть сложными трудовыми процессами и не менее сложными специальными движениями, совершающимися при плавании, акробатических упражнениях и пр.

Принцип общего конечного пути

В структурной организации нервных сетей встречается такая ситуация, когда на одном нейроне сходятся несколько афферентных терминалей из других отделов ЦНС (рис. 3.2). Это явление принято называтьконвергенцией в нейронных связях. Так, например, к одному мотонейрону подходит около 6000 коллатералей аксонов первичных афферентов, спинальных интернейронов, нисходящих путей из стволовой части мозга и коры. Все эти терминальные окончания образуют на мотонейроне возбуждающие и тормозные синапсы и формируют своеобразную «воронку», суженная часть которой представляет общий моторный выход.Данная воронка является анатомическим образованием, определяющим один из механизмов координационной функции спинного мозга (рис. 3.3).

Суть этого механизма была раскрыта английским физиологом Ч. Шеррингтоном, который сформулировал принцип общего конечного пути. По Ч. Шеррингтону, количественное преобладание чувствительных и других приходящих волокон над двигательными создает неизбежное столкновение импульсов в общем конечном пути, которым являются группа мотонейронов и иннервируемые ими мышцы. В результате этого столкновения достигается торможение всех возможных степеней свободы двигательного аппарата, кроме одной, в направлении которой протекает рефлекторная реакция, вызванная максимальной стимуляцией одного из афферентных входов.

Рассмотрим случай с одновременным раздражением рецептивных полей чесательного и сгибательного рефлексов, которые реализуются идентичными группами мышц. Импульсы, идущие от этих рецептивных полей, приходят к одной и той же группе мотонейронов, и здесь в узком месте воронки за счет интеграции синаптических влияний осуществляется выбор в пользу сгибательного рефлекса, вызванного более сильным болевым раздражением. Принцип общего конечного пути, как один из принципов координации, действителен не только для спинного мозга, он применим для любого этажа ЦНС, в том числе для моторной коры.

|

|

|

Рис. 3.3 Нейронный субстрат общего конечного пути автономной нервной системы |

Принцип доминанты. Принцип доминанты сформулирован А. Л. Ухтомским, Этот принцип играет важную роль в согласованной работе нервных центров. Доминанта - это временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий характер ответной реакции организма на внешние и внутренние раздражения.

Доминантный очаг возбуждения характеризуется следующими основными свойствами:

· повышенной возбудимостью;

· стойкостью возбуждения;

· способностью к суммированию возбуждения;

· инерцией, доминанта в виде следов возбуждения может длительно сохраняться и после прекращения вызвавшего ее раздражения.

Доминантный очаг возбуждения способен притягивать (привлекать) к себе нервные импульсы из других нервных центров, менее возбужденных в данный момент. За счет этих импульсов активность доминанты еще больше увеличивается, а деятельность других нервных центров подавляется.

Доминанты могут быть экзогенного и эндогенного происхождения. Экзогенная доминанта возникает под влиянием факторов окружающей среды. Например, при чтении интересной книги человек может не слышать звучащую в это время по радио музыку.

Эндогенная доминанта возникает под влиянием факторов внутренней среды организма, главным образом гормонов и других физиологически активных веществ. Например, при понижении содержания питательных веществ в крови, особенно глюкозы, происходит возбуждение пищевого центра, что является одной из причин пищевой установки организма животных и человека.

Доминанта может быть инертной (стойкой), и для ее разрушения необходимо возникновение нового более мощного очага возбуждения.

Доминанта лежит в основе координационной деятельности организма, обеспечивая поведение человека и животных в окружающей среде, а также эмоциональных состояний, реакций внимания. Формирование условных рефлексов и их торможение также связано с наличием доминантного очага возбуждения.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА