- •Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. Саморегуляторные принципы поддержания постоянства внутренней среды организма.

- •2. Основные формы регуляции физиологических функций. Взаимоотношение нервных и гуморальных механизмов регуляции.

- •2. Биологические мембраны, их строение и функциональные особенности.

- •Виды транспорта веществ через биологические мембраны.

- •2.2. Типы транспорта веществ через мембрану

- •3.Мембранный потенциал покоя. Современные представления о механизме его происхождения. Метод его регистрации.

- •4. Потенциал действия, его фазы. Современное представление о механизме его генерации.

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •7. Законы раздражения. Закон силы. Закон «все или ничего» и его относительный характер.

- •8. Законы раздражения. Закон «силы времени». Понятие о реобазе и хронаксии. Хронаксиметрия и ее клиническое значение.

- •10.Законы раздражения. Закон градиента. Аккомодация, скорость аккомодации и ее мера. Закон градиента

- •9. Законы раздражения. Полярный закон. Физиологический электротон. Като-дическая депрессия.

- •Современное представление о механизме мышечного сокращения и расслабления.

- •2. Виды и режимы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и его фазы. Сила и работа мышц. Правило средних нагрузок

- •Одиночное мышечное сокращение

- •Сила и работа мышц

- •Правило средних нагрузок

- •Виды тетануса, механизм возникновения различных видов тетануса:

- •Морфо-функциональные особенности гладких мышц.

- •Мионевральный синапс. Механизм передачи возбуждения в нем. Потенциал концевой пластинки.

- •Потенциал концевой пластинки

- •Классификация нервных волокон. Распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Характеристика их возбудимости и лабильности. Законы проведения возбуждения по нерву.

- •3. Учение п.К.Анохина о функциональных системах и саморегуляции

- •Узловые механизмы функциональной системы.

- •4. Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. Морфо-функциональные особенности электрических и химических синапсов.

- •5. Возбуждающие синапсы, их медиаторы и рецепторы к ним. Особенности передачи возбуждения. Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп). Свойства синапсов.

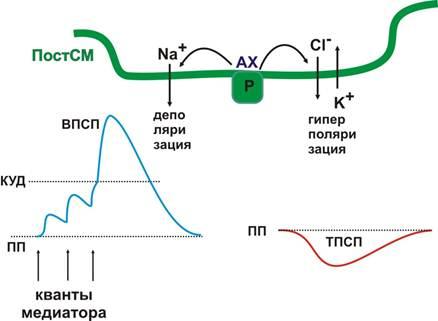

- •Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп).

- •Свойства синапсов.

- •6. Тормозные синапсы и их медиаторы. Механизм развития тормозного постсинаптического потенциала (тпсп). Взаимодействие тормозных и возбуждающих синапсов.

- •7. Нервный центр. Анатомическое и физиологическое понятие нервного центра. Свойства нервных центров.

- •Основные свойства нервных центров

- •8. Торможение в цнс (и.М.Сеченов). Его роль. Виды торможения.

- •9. Первичное торможение. Его виды. Механизм возникновения

- •Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной системы.

- •Отличия внс от соматической нервной системы

- •2. Вегетативная нервная система. Структурно – функциональные особенности.Синапсы, медиаторы и рецепторы внс.

- •Механизмы синаптической передачи в вегетативной нервной системе Постганглионарные или периферические синапсы

- •2.1. Симпатические синапсы

- •А) Медиатор симпатических синапсов — норадреналин

- •Б) Механизмы выделения норадреналина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель норадреналина

- •2.2. Парасимпатические синапсы а) Медиатор симпатических синапсов – ацетилхолина

- •Б) Механизм регуляции освобождения ацетилхолина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель ацетилхолина

- •Взаимосвязи симпатической и парасимпатической регуляции функций

- •2. Структурно – функциональная основа условного рефлекса. Современные представления о механизмах формирования временных связей.

- •4. Особенности внд человека. Учение и.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности и о 1-й и 2-й сигнальных системах.

- •5. Эмоции, их генез, классификация и значение в целенаправленной деятельности человека. Эмоциональный стресс и его роль в формировании психосоматических заболеваний.

- •Традиционная "чикагская семерка" психосоматических заболеваний

- •6. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •2. Ответы на частную физиологию

- •1. Биоэнергетика организма. Методы определения энергетического обмена. Основной обмен и факторы, влияющие на его величину. Клиническое значение основного обмена.

- •1.Прямая калориметрия

- •2.Непрямая калориметрия

- •3. Исследование валового обмена

- •Для общего развития: теория обмена белков жиров и углеводов

- •Функции белков

- •Азотистый баланс

- •Регуляция белкового обмена

- •3. Температура тела человека. Температура кожных покровов и внутренних органов. Теплопродукция и теплоотдача и их механизмы. Изотермия и ее регуляция.

- •Физиология пищеварения

- •2. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Фазы отделения желудочного сока. Регуляция желудочной секреции. Приспособительный характер секреторной деятельности желудка.

- •Приспособительный характер желудочной секреции.

- •3. Пищеварение двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства секрета поджелудочной железы. Регуляция панкреатической секреции. Пищеварение в тонкой кишке

- •Секреция поджелудочной железы

- •Фазы секреции поджелудочной железы.

- •4.Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи. Регуляция образования желчи и выделения ее в двенадцатиперстную кишку.

- •5. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание питательных веществ. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •Моторная деятельность тонкой кишки

- •Всасывание питательных веществ в тонкой кишке

- •6. Функциональные особенности нейрогуморальной регуляции пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта.

- •Физико-химические свойства крови

- •Регуляция постоянства осмотического давления крови.

- •2.Белки плазмы крови, их физиологическое значение. Онкотическое давление крови его роль. Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •3. Эритроциты, строение, количество функций. Гемоглобин, количество, его виды, соединения и их физиологическое значение.

- •4. Лейкоциты, строение, количество, виды, функции. Лейкоцитарная формула и

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы влево

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо

- •Функции тромбоцитов.

- •Взаимодействие свертывающей и противосвертывающей систем крови.

- •Фибринолиз

- •6. Группы крови. Система ав0. Определение группы крови у человека. Правила переливания крови.

- •Определение группы крови

- •2.Определение группы крови двойной реакцией (по стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам) (перекрестный способ)

- •Правила переливания крови. Значение групповой принадлежности при гемотрансфузии

- •Правило Оттенберга

- •Особенность совместимости по резус-фактору

- •Переливание резус-несовместимой крови

- •Современные правила переливания крови

- •7. Резус-фактор. Учет резус-принадлежности крови в клинике. Резус-конфликт между матерью и плодом

- •2. Современные представления о структуре и локализации дыхательного центра. Автоматия дыхательного центра.

- •3. Газообмен в легких и тканях. Основные закономерности перехода газов че-

- •4Транспорт газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, ее характе-

- •Транспорт газов кровью

- •Кислородная емкость крови.

- •5. Рефлекторно-гуморальные механизмы регуляции дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного.

- •6.Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления.

- •2. Автоматия сердца. Анатомический субстрат и природа автоматии. Проводя-

- •Ведущая роль синусового узла в автоматии.

- •Анатомический субстрат и природа автоматии.

- •Градиент автоматии

- •Особенности рефрактерного периода сердечной мышцы.

- •5.Сердечный цикл и его фазы. Давление крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. Работа клапанного аппарата сердца.

- •Сосудистый тонус и его компоненты.

- •Происхождение сосудистого тонуса

- •Иннервация сосудов

- •9. Давление крови в различных отделах сосудистой системы. Артериальное давление и факторы, определяющие его величину.

- •10.Сосудодвигательный центр. Рефлекторная регуляция системного артериального давления. Значение сосудистых рефлексогенных зон.

- •Рефлекторная регуляция системного артериального давления.

- •Значение сосудистых рефлексогенных зон

- •Способы регистрации.

- •1. Учение и. П.Павлова об анализаторах. Структура и функции анализаторов. Механизм возникновения возбуждения в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы.

- •Nb!!!! Анализаторы при ответе описываем по схеме: ПереферическийПроводниковый- Корковый отделы

- •2. Физиология зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в сетчатке глаза при действии света. Теории цветного зрения (м.Ломоносов, г.Гельмгольц, п.Лазарев).

- •3. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппарат органа слуха. Электрофизиологическая характеристика рецепторного отдела. Теории восприятия звука (г.Гельмгольц, г.Бекеши).

- •1. Реобаза, хронаксия и их значение в клинической практике. Хронаксиметрия.

- •2.Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности возбуждения.

- •3. Утомление. Утомление изолированной мышцы, нервно-мышечного препарата и нейро-моторной единицы в условиях целостного организма. Теории утомления.

- •4. Особенности умственного труда. Переутомление. Профилактика утомления. Активный и пассивный отдых.

- •5. Кожные и сухожильные рефлексы человека и их клиническое значение.

- •6. Чувствительные и двигательные нарушения при полном и частичном пересечении спинного мозга (спинальный шок, синдром Броун-Секара).

- •7. Электроэнцефалография. Ритмы ээг и их характеристика.

- •8. Сон, его физиологическое значение. Фазы сна, теории сна. Характеристика электроэнцефалограммы человека в условиях естественного сна и бодрствования.

- •9. Обмен белков. Белковый оптимум и минимум. Азотистый баланс, его виды. Белковое голодание.

- •10.Физиологические основы голода и насыщения.

- •12. Анализ типичных кривых желудочной секреции на хлеб, мясо и молоко.Приспособительный характер желудочной секреции к разным видам пищи.

- •13. Методы изучения секреторной и моторной функций желудка человека.Запальный (аппетитный) сок и его значение.

- •14 Обмен углеводов. Нормо-, гипо- и гипергликемия. Механизм поддержания постоянства уровня глюкозы в крови.

- •15. Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена веществ.

- •16. Эндокринная роль щитовидной железы и ее роль в обмене веществ.

- •17. Эндокринная функция надпочечников.

- •18.Эндокринная функция половых желез.

- •19. Гипоталамо- гипофизарная система и ее роль в регуляции функций организма.

- •20.Регуляция уровня кальция в крови. Роль щитовидной и паращитовидной желез.

- •21.Минутный объем дыхания, его определение. «Мертвое пространство» и вентиляция альвеол, эффективность ее в зависимости от частоты и глубины дыхания.

- •22. Давление в плевральной полости, изменение его в разные фазы дыхательного цикла и роль в механизме внешнего дыхания. Пневмоторакс.

- •23. Парциальное давление газов о2 и со2 в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Газообмен в легких.

- •24. Физиологические основы искусственного дыхания. Действие смеси 96 % о2 и 4 % со2.

- •26. Дыхание в измененных условиях внешней среды. Горная (высотная) болезнь, водолазная и кессонная болезнь, их физиологические механизмы.

- •27. Функции дыхательных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Роль ирритантных и юксткапиллярных рецепторов в регуляции дыхания.

- •28. Кислотно-щелочное равновесие крови и механизмы, обеспечивающие его постоянство.

- •29.Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •30. Правила переливания крови.

- •31.Кровезамещающие растворы. Классификация и показания к использованию.

- •32.Физиологические основы иммунитета. Т- и в-лимфоциты.

- •33.Нервная и гуморальная регуляция гемопоэза. Понятие о гемопоэтинах.

- •34.Изменение возбудимости сердечной мышцы в различные фазы сердечного цикла. Экстрасистолия.

- •35. Биофизические основы электрокардиографии. Основные отведения экг. Клиническое значение.

- •36.Тоны сердца и их происхождение. Компоненты первого и второго тона. Фонокардиография.

- •37. Физиологические механизмы регуляции деятельности пересаженного сердца.

- •39. Физиологические основы гипертензии.

- •40. Особенности легочного кровоснабжения.

- •41. Особенности коронарного кровообращения.

- •42. Особенности мозгового кровообращения.

- •43.Особенности почечного кровотока. Роль гидростатического давления крови в ультрафильтрации.

- •44.Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и ее роль в регуляции артериального давления.

- •45. Биологическое значение боли. Виды боли. Современные представления о болевой рецепции.

- •46 Физиологические основы обезболивания и наркоза.

4. Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. Морфо-функциональные особенности электрических и химических синапсов.

Синапс – это мембранное образование двух (или более) клеток, в котором происходит передача возбуждения (информации) от одной клетки к другой.

Существует следующая классификация синапсов:

1) по механизму передачи возбуждения (и по строению):

- химические;

- электрические (эфапсы);

- смешанные.

2) по выделяемому нейромедиатору:

- адренергические – нейромедиатор норадреналин;

- холинергические – нейромедиатор ацетилхолин;

- дофаминергические – нейромедиатор дофамин;

- серотонинергические – нейромедиатор серотонин;

- ГАМК-ергические – нейромедиатор гамма-аминомасляная кислота (ГАМК)

3) по влиянию:

- возбуждающие;

- тормозные.

4) по местоположению:

- нервно-мышечные;

- нейро-нейрональные:

а) аксо-соматические;

б) аксо-аксональные;

в) аксо-дендрические;

г) дендросоматические.

Рассмотрим три типа синапсов: химический, электрический и смешанный (совмещающий свойства химического и электрического синапсов).

Независимо от типа, синапсы имеют общее черты строения: нервный отросток на конце образует расширение (синаптическую бляшку, СБ); конечная мембрана СБ отлична от других участков мембраны нейрона и носит название пресинаптической мембраны (ПреСМ); специализированная мембрана второй клетки обозначается постсинаптической мембраной (ПостСМ); между мембранами синапса находится синаптическая щель (СЩ, рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема строения химического синапса

Электрические синапсы (эфапсы, ЭС) сегодня обнаружены в НС не только ракообразных, но и моллюсков, членистоногих, млекопитающих. ЭС обладают рядом уникальных свойств. Они имеют узкую синаптическую щель (около 2-4 нм), благодаря чему возбуждение может передаваться электрохимическим способом (как по нервному волокну за счет ЭДС) с высокой скоростью и в обоих направлениях: как от ПреСМ мембраны к ПостСМ, так и от ПостСМ к ПреСМ. Между клетками имеются щелевые контакты (коннексусы или коннексоны), образованные двумя белками коннексинами. Шесть субъединиц каждого коннексина формируют каналы ПреСМ и ПостСМ, через которые клетки могут обмениваться низкомолекулярными веществами молекулярной массой 1000-2000 Дальтон. Работа коннексонов может регулироваться ионами Са2+(рис. 2).

Рис. 2. Схема электрического синапса

ЭС обладают большей специализацией по сравнению с химическими синапсами и обеспечивают высокую скорость передачи возбуждения. Однако он, по-видимому, лишен возможности более тонкого анализа (регуляции) передаваемой информации.

Химические синапсы доминируют в НС. История их изучения начинается с работ Клода Бернара, который в 1850 г. опубликовал статью «Исследование о кураре». Вот что он писал: «Кураре – сильный яд, приготовляемый некоторыми народностями (большей частью людоедами), обитающими в лесах... Амазонки». И далее, «Кураре сходен с ядом змеи в том отношении, что его можно безнаказанно ввести в пищеварительный тракт человека или животных, в то время как впрыскивание его под кожу или в какую-либо часть тела быстро приводит к смерти. …через несколько мгновений животных ложатся, как будто они устали. Затем дыхание останавливается и их чувствительность и жизнь исчезают, причем животные не издают крика и не проявляют никаких признаков боли». Хотя К.Бернар не пришел к мысли о химической передачи нервного импульса, его классические опыты с кураре позволили этой мысли зародиться. Прошло более полувека, когда Дж. Ленгли установил (1906 г.), что парализующее действие кураре связано с особой частью мышцы, которую он назвал рецептивной субстанцией. Впервые предположение о передаче возбуждения с нерва на эффекторный орган с помощью химического вещества было высказано Т. Элиотом (1904).

![]()

Однако окончательно утвердили гипотезу химического синапса только работы Г. Дейла и О. Лёви. Дейл в 1914 г. установил, что раздражение парасимпатического нерва имитируется ацетилхолином. Лёви в 1921 г. доказал, что ацетилхолин выделяется из нервного окончания блуждающего нерва, а в 1926 г. открыл ацетилхолинэстеразу – фермент, разрушающий ацетилхолин.

Возбуждение в химическом синапсе передается с помощью медиатора. Этот процесс включает в себя несколько стадий. Рассмотрим эти особенности на примере ацетилхолинового синапса, который широко распространении в ЦНС, вегетативной и периферической нервной системе (рис. 3).

Рис. 3. Схема функционирования химического синапса

1. Медиатор ацетилхолин (АХ) синтезируется в синаптической бляшке из ацетил-СоА (ацетил-кофермент А образуется в митохондриях) и холина (синтезируется печенью) с помощью ацетилхолинтрансферазы (рис. 3, 1).

2. Медиатор упакован в синаптические везикулы (Кастильо, Катц; 1955 г.). Количество медиатора в одной везикуле составляет несколько тысяч молекул (квант медиатора). Часть везикул расположена на ПреСМ и готова к высвобождению медиатора (рис. 3, 2).

3. Высвобождается медиатор путем экзоцитозапри возбуждении ПреСМ. Важную роль в разрыве мембран и квантовом высвобождении медиатора играет входящий ток Са2+ (рис. 3, 3).

4. Высвободившийся медиатор связывается со специфическим белком-рецептором ПостСМ (рис. 3, 4).

5. В результате взаимодействия медиатора и рецептора изменяется ионная проводимость ПостСМ: при открытии Na+ каналов происходит деполяризации; открытие K+ или Cl- каналов приводит к гиперполяризации (рис. 3, 5).

6. Вслед за деполяризацией запускаются биохимические процессы в постсинаптической цитоплазме (рис. 3, 6).

7. Рецептор освобождается от медиатора: АХ разрушается ацетилхолинэстеразой (АХЭ, рис. 3. 7).

Обратите внимание, что медиатор в норме взаимодействует со специфическим рецептором с определенной силой и длительностью. Почему кураре - яд? Местом действия кураре как раз является АХ синапс. Кураре более прочно связывается с ацетилхолиновым рецептором и лишает его взаимодействия с медиатором (АХ). Возбуждение с соматических нервов на скелетные мышцы, в том числе с диафрагмального нерва на основную дыхательную мышцу (диафрагму) передается с помощью АХ, поэтому кураре вызывает релаксацию (расслабление) мышц и остановку дыхания (из-за чего, собственно, и наступает смерть).

Отметим основные особенности передачи возбуждения в химическом синапсе.

1. Возбуждение передается с помощью химического посредника – медиатора.

2. Возбуждение передается в одном направлении: от ПреСм к ПостСМ.

3. В химическом синапсе происходит временная задержка в проведении возбуждения, поэтому синапс обладает низкой лабильностью.

4. Химический синапс обладает высокой чувствительностью к действию не только медиаторов, но и других биологически активных веществ, лекарств и ядов.

5. В химическом синапсе происходит трансформация возбуждений: электрохимическая природа возбуждения на ПреСМ продолжается в биохимический процесс экзоцитоза синаптических везикул и связывания медиатора со специфическим рецептором. За этим следует изменение ионной проводимости ПостСМ (тоже электрохимический процесс), который продолжается биохимическими реакциями в постсинаптической цитоплазме.

В принципе, такая многостадийность передачи возбуждения должна иметь весомое биологическое значения. Обратите внимание, что на каждом из этапов возможна регуляция процесса передачи возбуждения. Несмотря на ограниченное количество медиаторов (чуть больше десятка), в химическом синапсе имеются условия для широкого разнообразия в решении судьбы приходящего в синапс нервного возбуждения. Совокупность особенностей химических синапсов объясняет индивидуальное биохимическое разнообразие нервных и психических процессов.

Теперь остановимся на двух важных процессах, протекающих в постсинаптическом пространстве. Мы отметили, что в результате взаимодействия АХ с рецептором на ПостСМ могут развиваться как деполяризация, так и гиперполяризация. От чего же зависит, будет ли медиатор возбуждающим или тормозным? Результат взаимодействия медиатора и рецептора определяется свойствами рецепторного белка (еще одно важное свойство химического синапса – ПостСМ активна по отношению к приходящему к ней возбуждению). В принципе химический синапс – динамическое образование, изменяя рецептор, клетка, принимающая возбуждение, может влиять на его дальнейшую судьбу. Если свойства рецептора таковы, что его взаимодействие с медиатором открывает Na+каналы, то при выделении одного кванта медиатора на ПостСМ развивается локальный потенциал (для нервно-мышечного синапса он носит название миниатюрного потенциала концевой пластинки – МПКП).

Когда же возникает ПД? Возбуждение ПостСМ (возбуждающий постсинаптический потенциал – ВПСП) возникает как результат суммации локальных потенциалов. Можно выделить два типа суммационных процессов. При последовательном выделении нескольких квантов медиатора в одном и том же синапсе (вода и камень точит) возникает временная суммация. Есликванты медиаторы выделяются одновременно в разных синапсах (на мембране нейрона их может быть несколько тысяч) возникаетпространственная суммация. Реполяризация ПостСМ мембраны происходит медленно и после выделения отдельных квантов медиатора ПостСМ некоторое время находится в состоянии экзальтации (так называемая синаптическая потенциация, рис. 4). Возможно, таким образом, происходит обучение синапса (выделение квантов медиатора в определенных синапсах могут «подготовить» мембрану к решающему взаимодействию с медиатором).

При открытии K+ или Cl- каналов на ПостСМ возникает тормозный постсинаптический потенциал (ТПСП, рис. 4).

Рис. 4. Потенциалы постсинаптической мембраны

Естественно, что в случае развития ТПСП дальнейшее распространение возбуждения может быть остановлено. Другой вариант прекращения процесса возбуждения – пресинаптическое торможение. Если на мембране синаптической бляшки образуется тормозный синапс, то в результате гиперполяризации ПреСМ экзоцитоз синаптических визикул может быть заблокирован.

Второй важный процесс – развитие биохимических реакций в постсинаптической цитоплазме. Изменение ионной проводимости ПостСМ активирует так называемые вторичные мессенджеры (посредники): цАМФ, цГМФ, Са2+-зависимую протеинкиназу, которые, в свою очередь активируют различные протеинкиназы путем их фосфорилирования. Эти биохимические реакции могут «спускаться» вглубь цитоплазмы вплоть до ядра нейрона, регулируя процессы белкового синтеза. Таким образом, нервная клетка может ответить на пришедшее возбуждение не только решением его дальнейшим судьбы (ответить ВПСП или ТПСП, т.е. провести или не провести далее), а изменить количество рецепторов, или синтезировать белок-рецептор с новыми свойствами по отношению к определенному медиатору. Следовательно, еще одно важное свойство химического синапса: благодаря биохимическим процессам постсинаптической цитоплазмы клетка готовится (обучается) к будущим взаимодействиям.

В нервной системе функционируют разнообразные синапсы, которые отличаются медиаторами и рецепторами. Название синапсов определяется медиатором, точнее названием рецептора к конкретному медиатору. Поэтому, рассмотрим классификацию основных медиаторов и рецепторов нервной системы (смотрите так же материал, розданный на лекции!!).

Мы уже отмечали, что эффект взаимодействия медиатора и рецептора определяется свойствами рецептора. Поэтому известные медиаторы, за исключением g-аминомасляной кислоты, могут выполнять функции как возбуждающих, так и тормозных медиаторов.По химической структуре выделяют следующие группы медиаторов.

Ацетилхолин, широко распространен в ЦНС, является медиатором в холинергических синапсах вегетативной нервной системы, а также в соматических нервно-мышечных синапсах (рис. 5).

Рис. 5. Молекула ацетилхолина

Известны два типа холинорецепторов: никотиновые (Н-холинорецепторы) и мускариновые (М-холинорецепторы). Название получили по веществам, вызывающим сходный с ацетилхолином эффект в этих синапсах: Н-холиномиметиком является никотин, аМ-холиномиметиком - токсин мухомора Amanita muscaria (мускарин). Блокатором (холинолитиком) Н-холинорецептораявляетсяd-тубокурарин (основной компонент яда кураре), а М-холинолитиком является токсин красавки Atropa belladonna –атропин. Интересно, что свойства атропина давно известно и было время, когда женщины использовали атропин красавки, чтобы вызвать расширение зрительных зрачков (сделать глаза темными и «красивыми»).

Четыре следующих основных медиаторов имеют сходство в химической структуре, поэтому их относят к группе моноаминов. Этосеротонин или 5-гидрокситриптами (5-HT), играет важную роль в механизмах подкрепления (гормон радости). Синтезируется из незаменимой для человека аминокислоты – триптофана (рис. 6).

Рис. 6. Молекула серотонина (5-гидрокситриптамина)

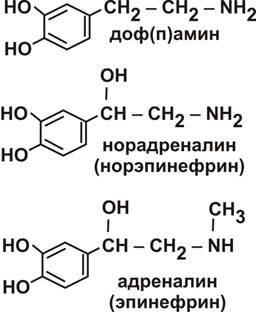

Три других медиатора синтезируются из незаменимой аминокислоты фенилаланина, поэтому объединены общим названиемкатехоламинов – это дофамин (допамин), норадреналин (норэпинефрин) и адреналин (эпинефрин, рис. 7).

Рис. 7. Катехоламины

Среди аминокислот к медиаторам относят гамма-аминомасляную кислоту (g-АМК или ГАМК – известна как только тормозный медиатор), глицин, глутаминовую кислоту, аспарагиновую кислоту.

К медиаторам относят ряд пептидов. В 1931 г. Эйлером в экстрактах мозга и кишечника было обнаружено вещество, вызывающее сокращение гладких мышц кишечника, расширение кровеносных сосудов. Этот медиатор был в чистом виде выделен из гипоталамуса и получил название вещества Р (от англ. powder – порошок, состоит из 11 аминокислот). В дальнейшем установлено, что вещество Р играет важную роль в проведении болевых возбуждений (название не пришлось менять, т.к. боль по англ. - pain).

Пептид дельта снаполучил свое название за способность вызывать в электроэнцефалограмме медленные высокоамплитудные ритмы (дельта-ритмы).

В мозге синтезируется целый ряд белковых медиаторов наркотической (опиатной) природы. Это пентапептиды Met-энкефалин иLeu-энкефалин, а также эндорфины. Это важнейшие блокаторы болевых возбуждений и медиаторы подкрепления (радости и удовольствия). Другими словами, наш мозг является отличной фабрикой эндогенных наркотиков. Главное, научить мозг их вырабатывать. «Как?» - спросите вы. Все просто – эндогенные опиаты вырабатываются, когда мы получаем удовольствие. Делайте все с удовольствием, заставляйте свою эндогенную фабрику синтезировать опиаты! Нам от природы с рождения дана эта возможность – подавляющее большинство нейронов реактивны на положительное подкрепление.

Исследования последних десятилетий позволили открыть еще один очень интересный медиатор – оксид азота (NO). Оказалось, что NO не только играет важную роль в регуляции тонуса кровеносных сосудов (известный вам нитроглицерин является источником NO и расширяет коронарные сосуды), но и синтезируется в нейронах ЦНС.

В принципе, история медиаторов еще не закончена, есть целый ряд веществ, которые участвуют в регуляции нервного возбуждения. Просто пока точно не установлен факт их синтеза в нейронах, они не обнаружены в синаптических везикулах, не найдены специфические к ним рецепторы