- •Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. Саморегуляторные принципы поддержания постоянства внутренней среды организма.

- •2. Основные формы регуляции физиологических функций. Взаимоотношение нервных и гуморальных механизмов регуляции.

- •2. Биологические мембраны, их строение и функциональные особенности.

- •Виды транспорта веществ через биологические мембраны.

- •2.2. Типы транспорта веществ через мембрану

- •3.Мембранный потенциал покоя. Современные представления о механизме его происхождения. Метод его регистрации.

- •4. Потенциал действия, его фазы. Современное представление о механизме его генерации.

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •Механизм возникновения

- •7. Законы раздражения. Закон силы. Закон «все или ничего» и его относительный характер.

- •8. Законы раздражения. Закон «силы времени». Понятие о реобазе и хронаксии. Хронаксиметрия и ее клиническое значение.

- •10.Законы раздражения. Закон градиента. Аккомодация, скорость аккомодации и ее мера. Закон градиента

- •9. Законы раздражения. Полярный закон. Физиологический электротон. Като-дическая депрессия.

- •Современное представление о механизме мышечного сокращения и расслабления.

- •2. Виды и режимы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и его фазы. Сила и работа мышц. Правило средних нагрузок

- •Одиночное мышечное сокращение

- •Сила и работа мышц

- •Правило средних нагрузок

- •Виды тетануса, механизм возникновения различных видов тетануса:

- •Морфо-функциональные особенности гладких мышц.

- •Мионевральный синапс. Механизм передачи возбуждения в нем. Потенциал концевой пластинки.

- •Потенциал концевой пластинки

- •Классификация нервных волокон. Распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Характеристика их возбудимости и лабильности. Законы проведения возбуждения по нерву.

- •3. Учение п.К.Анохина о функциональных системах и саморегуляции

- •Узловые механизмы функциональной системы.

- •4. Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. Морфо-функциональные особенности электрических и химических синапсов.

- •5. Возбуждающие синапсы, их медиаторы и рецепторы к ним. Особенности передачи возбуждения. Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп). Свойства синапсов.

- •Механизмы развития возбуждающего остсинаптического потенциала (впсп).

- •Свойства синапсов.

- •6. Тормозные синапсы и их медиаторы. Механизм развития тормозного постсинаптического потенциала (тпсп). Взаимодействие тормозных и возбуждающих синапсов.

- •7. Нервный центр. Анатомическое и физиологическое понятие нервного центра. Свойства нервных центров.

- •Основные свойства нервных центров

- •8. Торможение в цнс (и.М.Сеченов). Его роль. Виды торможения.

- •9. Первичное торможение. Его виды. Механизм возникновения

- •Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной системы.

- •Отличия внс от соматической нервной системы

- •2. Вегетативная нервная система. Структурно – функциональные особенности.Синапсы, медиаторы и рецепторы внс.

- •Механизмы синаптической передачи в вегетативной нервной системе Постганглионарные или периферические синапсы

- •2.1. Симпатические синапсы

- •А) Медиатор симпатических синапсов — норадреналин

- •Б) Механизмы выделения норадреналина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель норадреналина

- •2.2. Парасимпатические синапсы а) Медиатор симпатических синапсов – ацетилхолина

- •Б) Механизм регуляции освобождения ацетилхолина в синаптическую щель

- •В) Судьба выделившегося в синаптическую щель ацетилхолина

- •Взаимосвязи симпатической и парасимпатической регуляции функций

- •2. Структурно – функциональная основа условного рефлекса. Современные представления о механизмах формирования временных связей.

- •4. Особенности внд человека. Учение и.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности и о 1-й и 2-й сигнальных системах.

- •5. Эмоции, их генез, классификация и значение в целенаправленной деятельности человека. Эмоциональный стресс и его роль в формировании психосоматических заболеваний.

- •Традиционная "чикагская семерка" психосоматических заболеваний

- •6. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •2. Ответы на частную физиологию

- •1. Биоэнергетика организма. Методы определения энергетического обмена. Основной обмен и факторы, влияющие на его величину. Клиническое значение основного обмена.

- •1.Прямая калориметрия

- •2.Непрямая калориметрия

- •3. Исследование валового обмена

- •Для общего развития: теория обмена белков жиров и углеводов

- •Функции белков

- •Азотистый баланс

- •Регуляция белкового обмена

- •3. Температура тела человека. Температура кожных покровов и внутренних органов. Теплопродукция и теплоотдача и их механизмы. Изотермия и ее регуляция.

- •Физиология пищеварения

- •2. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Фазы отделения желудочного сока. Регуляция желудочной секреции. Приспособительный характер секреторной деятельности желудка.

- •Приспособительный характер желудочной секреции.

- •3. Пищеварение двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства секрета поджелудочной железы. Регуляция панкреатической секреции. Пищеварение в тонкой кишке

- •Секреция поджелудочной железы

- •Фазы секреции поджелудочной железы.

- •4.Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи. Регуляция образования желчи и выделения ее в двенадцатиперстную кишку.

- •5. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание питательных веществ. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •Моторная деятельность тонкой кишки

- •Всасывание питательных веществ в тонкой кишке

- •6. Функциональные особенности нейрогуморальной регуляции пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта.

- •Физико-химические свойства крови

- •Регуляция постоянства осмотического давления крови.

- •2.Белки плазмы крови, их физиологическое значение. Онкотическое давление крови его роль. Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •3. Эритроциты, строение, количество функций. Гемоглобин, количество, его виды, соединения и их физиологическое значение.

- •4. Лейкоциты, строение, количество, виды, функции. Лейкоцитарная формула и

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы влево

- •Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо

- •Функции тромбоцитов.

- •Взаимодействие свертывающей и противосвертывающей систем крови.

- •Фибринолиз

- •6. Группы крови. Система ав0. Определение группы крови у человека. Правила переливания крови.

- •Определение группы крови

- •2.Определение группы крови двойной реакцией (по стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам) (перекрестный способ)

- •Правила переливания крови. Значение групповой принадлежности при гемотрансфузии

- •Правило Оттенберга

- •Особенность совместимости по резус-фактору

- •Переливание резус-несовместимой крови

- •Современные правила переливания крови

- •7. Резус-фактор. Учет резус-принадлежности крови в клинике. Резус-конфликт между матерью и плодом

- •2. Современные представления о структуре и локализации дыхательного центра. Автоматия дыхательного центра.

- •3. Газообмен в легких и тканях. Основные закономерности перехода газов че-

- •4Транспорт газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, ее характе-

- •Транспорт газов кровью

- •Кислородная емкость крови.

- •5. Рефлекторно-гуморальные механизмы регуляции дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного.

- •6.Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления.

- •2. Автоматия сердца. Анатомический субстрат и природа автоматии. Проводя-

- •Ведущая роль синусового узла в автоматии.

- •Анатомический субстрат и природа автоматии.

- •Градиент автоматии

- •Особенности рефрактерного периода сердечной мышцы.

- •5.Сердечный цикл и его фазы. Давление крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. Работа клапанного аппарата сердца.

- •Сосудистый тонус и его компоненты.

- •Происхождение сосудистого тонуса

- •Иннервация сосудов

- •9. Давление крови в различных отделах сосудистой системы. Артериальное давление и факторы, определяющие его величину.

- •10.Сосудодвигательный центр. Рефлекторная регуляция системного артериального давления. Значение сосудистых рефлексогенных зон.

- •Рефлекторная регуляция системного артериального давления.

- •Значение сосудистых рефлексогенных зон

- •Способы регистрации.

- •1. Учение и. П.Павлова об анализаторах. Структура и функции анализаторов. Механизм возникновения возбуждения в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы.

- •Nb!!!! Анализаторы при ответе описываем по схеме: ПереферическийПроводниковый- Корковый отделы

- •2. Физиология зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в сетчатке глаза при действии света. Теории цветного зрения (м.Ломоносов, г.Гельмгольц, п.Лазарев).

- •3. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппарат органа слуха. Электрофизиологическая характеристика рецепторного отдела. Теории восприятия звука (г.Гельмгольц, г.Бекеши).

- •1. Реобаза, хронаксия и их значение в клинической практике. Хронаксиметрия.

- •2.Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности возбуждения.

- •3. Утомление. Утомление изолированной мышцы, нервно-мышечного препарата и нейро-моторной единицы в условиях целостного организма. Теории утомления.

- •4. Особенности умственного труда. Переутомление. Профилактика утомления. Активный и пассивный отдых.

- •5. Кожные и сухожильные рефлексы человека и их клиническое значение.

- •6. Чувствительные и двигательные нарушения при полном и частичном пересечении спинного мозга (спинальный шок, синдром Броун-Секара).

- •7. Электроэнцефалография. Ритмы ээг и их характеристика.

- •8. Сон, его физиологическое значение. Фазы сна, теории сна. Характеристика электроэнцефалограммы человека в условиях естественного сна и бодрствования.

- •9. Обмен белков. Белковый оптимум и минимум. Азотистый баланс, его виды. Белковое голодание.

- •10.Физиологические основы голода и насыщения.

- •12. Анализ типичных кривых желудочной секреции на хлеб, мясо и молоко.Приспособительный характер желудочной секреции к разным видам пищи.

- •13. Методы изучения секреторной и моторной функций желудка человека.Запальный (аппетитный) сок и его значение.

- •14 Обмен углеводов. Нормо-, гипо- и гипергликемия. Механизм поддержания постоянства уровня глюкозы в крови.

- •15. Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена веществ.

- •16. Эндокринная роль щитовидной железы и ее роль в обмене веществ.

- •17. Эндокринная функция надпочечников.

- •18.Эндокринная функция половых желез.

- •19. Гипоталамо- гипофизарная система и ее роль в регуляции функций организма.

- •20.Регуляция уровня кальция в крови. Роль щитовидной и паращитовидной желез.

- •21.Минутный объем дыхания, его определение. «Мертвое пространство» и вентиляция альвеол, эффективность ее в зависимости от частоты и глубины дыхания.

- •22. Давление в плевральной полости, изменение его в разные фазы дыхательного цикла и роль в механизме внешнего дыхания. Пневмоторакс.

- •23. Парциальное давление газов о2 и со2 в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Газообмен в легких.

- •24. Физиологические основы искусственного дыхания. Действие смеси 96 % о2 и 4 % со2.

- •26. Дыхание в измененных условиях внешней среды. Горная (высотная) болезнь, водолазная и кессонная болезнь, их физиологические механизмы.

- •27. Функции дыхательных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Роль ирритантных и юксткапиллярных рецепторов в регуляции дыхания.

- •28. Кислотно-щелочное равновесие крови и механизмы, обеспечивающие его постоянство.

- •29.Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •30. Правила переливания крови.

- •31.Кровезамещающие растворы. Классификация и показания к использованию.

- •32.Физиологические основы иммунитета. Т- и в-лимфоциты.

- •33.Нервная и гуморальная регуляция гемопоэза. Понятие о гемопоэтинах.

- •34.Изменение возбудимости сердечной мышцы в различные фазы сердечного цикла. Экстрасистолия.

- •35. Биофизические основы электрокардиографии. Основные отведения экг. Клиническое значение.

- •36.Тоны сердца и их происхождение. Компоненты первого и второго тона. Фонокардиография.

- •37. Физиологические механизмы регуляции деятельности пересаженного сердца.

- •39. Физиологические основы гипертензии.

- •40. Особенности легочного кровоснабжения.

- •41. Особенности коронарного кровообращения.

- •42. Особенности мозгового кровообращения.

- •43.Особенности почечного кровотока. Роль гидростатического давления крови в ультрафильтрации.

- •44.Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и ее роль в регуляции артериального давления.

- •45. Биологическое значение боли. Виды боли. Современные представления о болевой рецепции.

- •46 Физиологические основы обезболивания и наркоза.

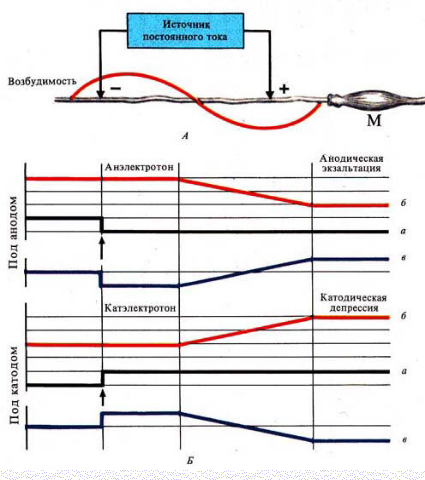

9. Законы раздражения. Полярный закон. Физиологический электротон. Като-дическая депрессия.

Полярный закон раздражения (закон Пфлюгера)

При замыкании цепи постоянного электрического тока возбуждение возникает только под катодом, а при размыкании - только под анодом

Доказать правильность закона можно при помощи опыта, в котором меняется расположение катода и анода на поврежденном и неповрежденном участках нерва, иннервирующего мышцу

Прохождение постоянного электрического тока через мембрану вызывает изменение мембранного потенциала покоя.

Так, при замыкании цепи возле катода скапливается его "-" заряд, который уменьшает "+" заряд наружной поверхности мембраны.

Разность потенциалов (между наружной и внутренней поверхностями мембраны) уменьшается, и мембранный потенциал изменяется в сторону уровня критической деполяризации, т.е. формируется деполяризация(возбудимость повышается).

Достижение критического уровня приводит к возникновению пикового потенциала (потенциала действия)

При замыкании цепи возле анода скапливается его "+" заряд.

Он увеличивает "+" заряд мембраны и величину мембранного потенциала

Мембранный потенциал удаляется от критического уровня, превышает значение потенциала покоя и формируетгиперполяризацию (возбудимость уменьшается)

При размыкании цепи, прекращение поступления дополнительного "+" заряда от анода приводит к уменьшению(восстановлению) заряда наружной поверхности мембраны.

Мембранный потенциал, уменьшаясь, приближается к критическому уровню

Формируется деполяризация (возбудимость увеличивается).

После достижения критического значения развивается пиковый потенциал

(Поскольку размыкание происходит после замыкания, а, следовательно, на фоне гиперполяризации и пониженной возбудимости, то для возникновения ПД необходим раздражитель, превышающий по силе пороговый - это анодно-размыкательный эффект)

При размыкании возле катода прекращается накопление его "-" заряда

Заряд наружной поверхности мембраны увеличивается (восстанавливается), мембранный потенциал, увеличиваясь, удаляется от критического уровня и возбуждение не возникает

Закон физиологического электротона

Действие постоянного электрического тока на ткань сопровождается изменением ее возбудимости

Различают 3 вида физиологического электротона или изменения возбудимости:

Катэлектротон - изменение возбудимости под катодом.

В момент замыкания под катодом формируется деполяризация и возбудимость повышается.

По мере удаления от катода количество его "-" зарядов, а следовательно и выраженность деполяризацииуменьшается.

В результате возбудимость уменьшается, но она остается выше, чем в состоянии покоя

Анэлектротон - изменение возбудимости под анодом.

В момент замыкания под анодом формируется гиперполяризация и возбудимость снижается.

По мере удаления от анода количество его "+" зарядов, а, следовательно, и гиперполяризация уменьшается.

В результате возбудимость увеличивается, но она остается ниже, чем в состоянии покоя

Периэлектротон - обратное изменение возбудимости вне электротонических областей.

В зоне прекращения действия катода возбудимость снижается.

В зоне прекращения влияний анода она, наоборот, увеличивается

При длительном прохождении постоянного тока через ткань происходит извращение измененной возбудимости

При длительном замыкании под катодом происходит:

·инактивация Na проницаемости

·повышение уровня критической деполяризации

·увеличение порога деполяризации

·снижение вначале повышенной возбудимости

Это явление получило название катодическая депрессия

При длительном замыкании под анодом происходит:

·снижение К проницаемости

·уровень критической деполяризации снижается

·порог деполяризации уменьшается

·повышается вначале сниженная возбудимость

Это явление получило название анодическая экзальтация

Этот закон необходимо учитывать в медицинской практике

С одной стороны, он может быть использован, если требуется заблокировать проведение возбуждения по нервной или мышечной ткани (катодическая депрессия) или повысить возбудимость (анодическая экзальтация)

С другой стороны, необходимо помнить о возможности привыкания к длительному действию раздражителей, в частности, фармацевтических препаратов, влияющих на возбудимость мембраны.

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЦ И НЕРВОВ

Структура миофибрилл и ее изменения при сокращении.Миофибриллы представляют собой сократительный аппарат мышечного волокна. В поперечнополосатых мышечных волокнахмиофибриллы-разделены на правильно чередующиеся участки (диски), обладающие разными оптическими свойствами. Одни участки анизотропны,т. е. обладают двойным лучепреломлением. В обыкновенном свете они ^выглядят темными, а. в поляризованномг— прозрачными в продольном направлении й непрозрачными в поперечном. Другие участки в Обыкновенной свете выглядят светлыми — они изотропны,т. е. не ; обладают двойным' лучепреломлением (рис. 34, а) . Анизотропные участки обозначают буквой А,изотропные — буквой I.В середине диска Аразличается светлая полоска Н, посередине диска / — темная "полоска -представляющая собой тонкую мембрану, сквозь поры которой проходят миофибриллы. Благодаря наличию этой опорной структуры параллельно расположенные однозначные диски отдельных фибрилл внутри одного волокна во время сокращения не смещаются по,отношению друг к другу.

Современные представления о структуре миофибриллярного аппарата основываются на исследованиях структуры мышечного волокна-при помощи электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, фазово-контрастной и интерференционной микроскопии в сочетании с гистохимическими методами.

Установлено, что каждая миофибрилла мышечного волокна диаметром около 1 мкм состоит в среднем из 2500 протофибрилл,представляющих собой удлиненные полимери-, зованные молекулы белков миозина и актина; Миозиновые протофибриллы, или, как, их принято обозначать, нити, вдвое толще актиновых. Их диаметр,примерно 10 нм. В состоянии покоя мышечного волокна нити расположены в миофибрилле таким образом, ^что тонкие длинные актиновые нити входят своими концами в промежутки между толстыми и более короткими миозиновыми нитями (рис. 34, б). Благодаря этому диски / состоят только из актиновых нитей, а диски А — из нитей миозина, а, возможно, еще и другого белка.

![]()

Рис. 34. Структура миофибриллы (схема), Показаны диски А и 1-полоски Zи Н(а). Взаимное расположение толстых (миозиновых) и тонких ; (актиновых) нитей в расслабленной (б) й сокращённой (в) миофибрилле.

Светлая полоска Н представляет собой узкую зону, свободную от актиновых нйтей. Мембрана Z,проходя через середину диска /, скрепляет,между собой эти Нити. Важным компонентом ультрамикроскопической-структуры миофибрилл являются также многочисленные поперечные мостики, .соединяющие между собой миозиновые и актиновые нити. При сокращений мышечного волокна указанные нити не укорачиваются, а начинают «скользить» друг по другу: актиновые нити вдвигаются в промежутки между миозиновыми, в результате чего диски / укорачиваются, а диски/1 сохраняют свой размер. Почти исчезает светлая полоска //, так как актиновые нити при сокращении сближаются друг с другом своими концами (рис. 34, в). Причиной «скольжения» является химическое взаимодействие между актином и миозином в присутствии ионов Са2+и АТФ. Наблюдается своегородачхимическое «зубчатое колесо», как 6^,1 протягивающее одну Группу нитей по другой. Роль «зубчиков» в этом процессе приписывают поперечным мостикам, обеспечивающим взаимодействие активных центров белков миозиновых и актиновых нитей.

Молекула актина

Это глобулярный белок, состоящий из одного полипептида, который полимеризуется с другими молекулами актина и образует две цепи, обвивающие друг друга (рис. 4-4 А). Такая двойная спираль представляет собой остов тонкого филамента. На каждой молекуле актина есть участок связывания миозина. В покоящемся мышечном волокне взаимодействие между актином и миозином предотвращают два белка - тропонин и тропомиозин (рис. 4-4 Б).

Тропомиозин - стержневидная молекула из двух полипептидов, обвивающихся друг около друга; молекула соответствует в длину примерно семи мономерам актина. Цепи из молекул тропомиозина, уложенные конец в конец, располагаются вдоль всего тонкого филамента. Молекулы тропомиозина частично прикрывают участки связывания каждой молекулы актина, мешая контакту миозина с актином. В таком блокирующем положении молекула тропомиозина удерживается тропонином.

|

|

Тропонин - гетеротримерный белок. Он состоит из тропонина Т (отвечает за связывание с одиночной молекулой тропомиозина), тропонина С (связывает ион Са2+) и тропонина I (связывает актин и ингибирует сокращение). Каждая молекула тропомиозина связана с одной гетеротримерной молекулой тропонина, которая регулирует доступ к участкам связывания миозина на семи мономерах актина, прилегающих к молекуле тропомиозина.

Миозин

Это единое название большой семьи протеинов, имеющих определенные отличия в клетках разных тканей. Миозин присутствует у всех эукариотов. Около 60 лет назад было известно два типа миозина, которые сейчас называют миозин I и миозин II. Миозин II был первым из числа открытых миозинов, и именно он принимает участие в мышечном сокращении. Позднее были открыты миозин I и миозин V (рис. 4-4 В). В последнее время показано, что миозин II участвует в мышечном сокращении, тогда как миозин I и миозин V вовлечены в работу подмембранного (кортикального) цитоскелета. В настоящее время идентифицировано более 10 классов миозина. На рисунке 4-4 Г показано два варианта схемы строения миозина, который состоит из головки, шейки и хвоста. Молекула миозина состоит из двух больших полипептидов (тяжелых цепей) и четырех меньших (легких цепей). Эти полипептиды составляют молекулу с двумя глобулярными «головками», которые содержат оба вида цепей, и длинным стержнем («хвостом») из двух переплетенных тяжелых цепей. Хвост каждой молекулы миозина располагается вдоль оси толстого филамента, а две глобулярные головки выступают по бокам, их иначе называют поперечными мостиками. На каждой глобулярной головке находятся по два участка связывания: для актина и для АТФ. Участки связывания АТФ обладают также свойствами фермента АТФазы, гидролизующей связанную молекулу АТФ.