- •1. Что такое «медицинская радиология»

- •2. «Минувшее проходит предо мною...»

- •2.1. Открытие странного мира

- •2.2. Лучи имени Рентгена

- •2.3. Звездный час Беккереля

- •2.4. Что скрывалось за «беккерелевыми лучами»?

- •2.5. Наступление продолжается. Врачи следуют за физиками

- •2.6. Два рождения отечественной радиологии

- •3. Излучения, используемые в медицинской радиологии, их биологическое действие

- •2"J" гРупп|фовка излучений, применяемых в радиологии

- •3.2. Источники ионизирующих излучений, применяемых в радиологии

- •3.3. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом

- •3.4. Биологическое действие излучении

- •3.5. Осторожно, радиация!

- •4. Элементы медицинской информатики

- •4.1. Как устроен компьютер

- •4.2. Программное обеспечение компьютеров

- •4.3. Оценка эффективности диагностических

- •4.4. Медицинская информация как объект обработки на компьютере

- •Часть II I Методы и средства *Шк лучевой диагностики |щ

- •1. Великий рентгенологический метод

- •1.1. Получение рентгеновского изображения

- •1.2. Искусственное контрастирование органов

- •1.3. Рентгенография

- •1.4. Рентгеноскопия

- •1.5. Флюорография

- •1.6. Томография

- •1.7. Компьютерная томография

- •1.8. Ангиография

- •2. Радионуклидный метод исследования

- •3. Ультразвуковой метод исследования

- •Id yOlsky

- •4. Магнитно-резонансный метод исследования

- •5. Термография

- •7. Медицинское изображение как объект информатики

- •1. Общие принципы лучевой диагностики

- •2. Легкие

- •2.1. Лучевая анатомия легких

- •2.2. Лучевое исследование функции легких

- •2.3. Лучевые синдромы поражения легких

- •2.4. Лучевые симптомы поражений легких

- •3. Сердечно-сосудистая система

- •3.1. Лучевая анатомия сердца

- •3.2. Лучевое исследование функции сердца

- •3.3, Лучевые симптомы поражения сердца

- •3.5. Лучевая ангиология

- •4. Пищевод, желудок, кишечник

- •4.1. Лучевое исследование глотки и пищевода

- •4.1.1. Нормальный пищевод

- •4.2. Лучевое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки

- •4*3. Лучевое исследование кишечника

- •5. Печень и желчные пути. Поджелудочная железа

- •5.1. Лучевое исследование печени и желчных путей

- •5.2. Лучевая картина поражений печени и желчных путей

- •5.3. Лучевое исследование поджелудочной железы

- •5.4. Селезенка

- •6. Мочевыделительная система

- •6.1. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы

- •6.2. Основные клинические синдромы и тактика лучевого исследования

- •7. Череп и позвоночник. Головной и спинной мозг

- •7.1. Лучевая анатомия черепа

- •7.2. Лучевая анатомия головного мозга

- •7.3. Повреждения черепа и головного мозга

- •7.4. Нарушения мозгового кровообращения.

- •7.5. Инфекционные и воспалительные заболевания головного мозга. Гипертензивный синдром

- •7.6. Опухоли черепа и головного мозга

- •7.7. Лучевая анатомия позвоночника и спинного мозга

- •7.8. Повреждения позвоночника и спинного мозга

- •7.9. Вертеброгенный болевой синдром

- •7.10. Воспалительные заболевания позвоночника

- •8. Опорно-двигательная система

- •8.1. Лучевая анатомия скелета

- •8.2. Лучевые симптомы

- •8.3. Повреждения костей и суставов

- •8.4. Заболевания костей и суставов

- •9. Щитовидная и паращитовидные железы. Надпочечники

- •9.1. Лучевая анатомия щитовидной железы

- •9.2. Лучевое исследование физиологии щитовидной железы

- •9.3. Клинико-радиологические синдромы

- •9.4. Аденома паращитовидной железы

- •9.5. Заболевания надпочечников

- •10.1. Полость носа и околоносовые пазухи

- •10.2. Гортань. Глотка

- •10.3. Ухо и височная кость

- •10.4. Глаз и глазница

- •11. Репродуктивная система женщины. Молочная железа

- •11.1. Лучевая анатомия матки и яичников

- •11 «2. Лучевое исследование гормональной регуляции репродуктивной функции женского организма

- •11.3. Беременность и ее нарушения

- •11.4. Заболевания репродуктивной системы

- •Радиоиммунный анализ уровня гормонов надпочечников, щитовидной железы

- •11.5. Молочная железа

- •12. Рентгенодиагностика в стоматологии

- •12.1. Методы рентгенологического исследования челюстно-лицевой области

- •12.1.1. Внутри ротовая контактная (периапикальная) рентгенография

- •12.2. Развитие и анатомия зубов и челюстей в рентгеновском изображении

- •12.3. Рентгенологическое исследование

- •12.5. Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний челюстей

- •12.6. Рентгенодиагностика травматических повреждений челюстей и зубов

- •12.7. Рентгенодиагностика кист челюстей

- •12.8. Рентгенодиагностика доброкачественных одонтогенных опухолей

- •12.9. Рентгенодиагностика злокачественных опухолей челюстей

- •12.10. Рентгенодиагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

- •12.11. Рентгенодиагностика заболеваний слюнных желез

- •Часть IV

- •1. Принципы радиационной онкологии (стратегия лучевой терапии злокачественных опухолей)

- •2. Клинико-радиобиологические основы лучевого лечения опухолей

- •2.1. Действие ионизирующего излучения на опухоль

- •2.2. Управление лучевыми реакциями опухолей и нормальных тканей

- •3. Клинико-дозиметрическое планирование лучевой терапии

- •3.1. Выбор поглощенной дозы

- •4. Технологическое обеспечение лучевой терапии

- •4.1. Дистанционное облучение

- •4.2. Контактные методы облучения

- •5. Курс лучевой терапии

- •8.1. Предлучевой период

- •5.2. Лучевой период

- •5.3. Реакции организма на лечебное лучевое воздействие, послелучевой период

- •6. Основы лучевой терапии злокачественных опухолей челюстно-лицевой области

- •6.1. Лучевые реакции и осложнения при лучевой терапии опухолей челюстно-лицевой области

- •7. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний

- •Часть I. Общие вопросы медицинской радиологии 11

- •Часть II. Методы и средства лучевой диагностики 71

- •Часть III. Лучевая диагностика повреждений и заболеваний 165

- •Часть IV. Лучевая терапия 621

2.2. Лучевое исследование функции легких

Функциональная система дыхания состоит из множества звеньев, среди которых особое значение имеют системы легочного (внешнего) дыхания и кровообращения. Усилиями дыхательной мускулатуры вызываются изменения объема грудной клетки и легких, обеспечивающие их вентиляцию. Вдыхаемый воздух благодаря этому распространяется по бронхиальному дереву, достигая альвеол. Естественно, нарушения бронхиальной проходимости ведут к расстройству механизма внешнего дыхания. В альвеолах происходит диффузия газов через альвеолярно-капиллярную мембрану. Процесс диффузии нарушается как при поражении стенок альвеол, так и при нарушении капиллярного кровотока в легких.

По обычным рентгенограммам, произведенным в фазы вдоха и выдоха, и при рентгеноскопии можно составить ориентировочное представление о механике дыхательного акта и вентиляции легких. При вдохе передние концы и тела ребер поднимаются, межреберные промежутки расширяются, диафрагма опускается (особенно за счет ее мощного заднего ската). Легочные поля увеличиваются, а прозрачность их возрастает. При необходимости все эти показатели могут быть измерены. Более точные данные получают при КТ. Она позволяет определить размеры грудной полости на любом уровне, вентиляционную функцию легких в целом и в любых их отделах. По компьютерным томограммам можно измерить поглощение рентгеновского излучения на всех уровнях (произвести денситометрию) и тем самым получить суммарные сведения о вентиляции и кровенаполнении легких.

Нарушения проходимости бронхов вследствие изменения их тонуса, накопления мокроты, отека слизистой оболочки, органических сужений наглядно отражаются на рентгенограммах и компьютерных томограммах. Различают три степени нарушения бронхиальной проходимости — частичное,

180

а б в

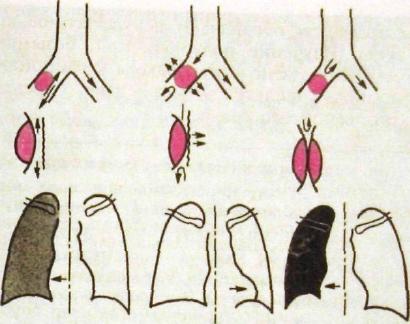

Рис. Ш.8. Типы нарушения бронхиальной проходимости и связанные с ними изменения в легких.

а — частичное закрытие правого главного бронха и гиповентиляция правого легкого; б — частичное вентильное закрытие и обтурационная эмфизема легкого; в — полное закрытие и ателектаз легкого.

клапанное, полное и соответственно три состояния легкого — гиповентияя-цию, обтурационную эмфизему, ателектаз (рис. II 1.8). Небольшое стойкое сужение бронха сопровождается снижением содержания воздуха в вентилируемой этим бронхом части легкого — типовой тиляци ей. На рентгенограммах и томограммах данная часть легкого слегка уменьшается, становится менее прозрачной, рисунок в ней усиливается вследствие сближения сосудов и полнокровия. Средостение на вдохе может немного смещаться в сторону гиповентиляции.

При обтурационной эмфиземе воздух во время вдоха, когда бронх расширяется, проникает в альвеолы, но при выдохе не сразу может выйти из них. Пораженная часть легкого увеличивается и становится светлее окружающих отделов легкого, особенно в период выдоха. Наконец, при полном закрытии просвета бронха возникает полная безвоздушность — ателектаз. Воздух уже не может проникнуть в альвеолы. Оставшийся в них воздух подвергается рассасыванию и частично заменяется отечной жидкостью. Безвоздушный участок уменьшается и обусловливает интенсивную однородную тень на рентгенограммах и компьютерных томограммах.

При закупорке главного бронха возникает ателектаз всего легкого. Закупорка долевого бронха ведет к ателектазу доли. Непроходимость сегментарного бронха завершается ателектазом сегмента. Субсегментарные ателектазы обычно имеют форму узких полосок в разных отделах легочных полей, а дольковые — округлых уплотнений диаметром 1— 1,5 см.

Однако основным лучевым способом исследования физиологии и выявления функциональной патологии легких стал радионуклидный метод — сцинтиграфия. Она позволяет оценить состояние вентиляции, перфузии и легочного капиллярного кровотока, причем получить как

181

качественные, так и количественные показатели, характеризующие поступление газов в легкие и их выведение, а также обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью в легочных капиллярах.

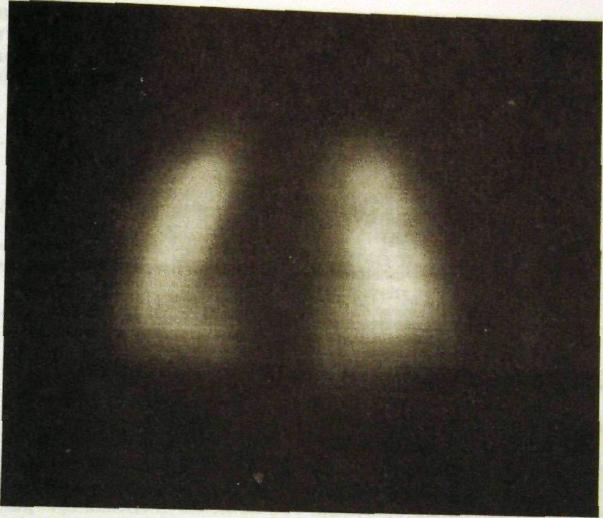

С целью исследования капиллярного легочного кровотока производят пер-фузионную сцинтиграфию, вентиляции и бронхиальной проходимости — ингаляционную сцинтиграфию. При обоих исследованиях получают радионук-лидное изображение легких (рис. HI.9, ШЛО). Для выполнения перфузион-ной сцинтиграфш пациенту внутривенно вводят меченные 99тТс частицы альбумина (микросферы или макроагрегаты). Попадая в кровоток, они уносятся в правое предсердие, правый желудочек и затем в систему легочной артерии. Размер частиц 20—40 мкм, что препятствует прохождению их через капиллярное русло. Практически 100 % микросфер застревает в капиллярах и испускает гамма-кванты, которые регистрируют с помощью гамма-камеры. Исследование не оказывает влияния на самочувствие пациента, поскольку из кровотока выключается лишь незначительная часть капилляров. У человека в легких имеется приблизительно 280 млрд капилляров, тогда как для исследования вводят всего 100—500 тыс. частиц. Через несколько часов после инъекции белковые частицы разрушаются энзимами крови и макрофагами.

С целью оценки перфузионных сцинтиграмм проводят качественный и количественный анализ. При качественном анализе определяют форму и размеры легких в 4 проекциях: передней и задней прямых, правой и левой боковых. Распределение РФП по легочным полям должно быть равномерным. При количественном анализе оба легочных поля на экране дисплея делят на три равные части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Суммарное накопление РФП в обоих легких принимают за 100 %. На компьютере рассчитывают относительную радиоактивность, т.е. накопление РФП в каждом отделе легочного поля, отдельно левого и правого. В норме соответственно правому легочному полю регистрируется более высокое накопление — на 5—10 %, причем концентрация РФП по полю увеличивается сверху вниз. Нарушения капиллярного кровотока сопровождаются изменением указанных выше соотношений в накоплении РФП по полям и отделам легких.

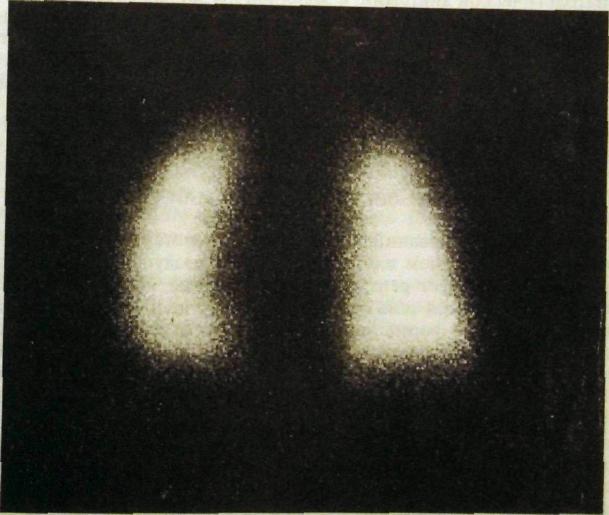

Ингаляционную сцинтиграфию проводят с использованием инертных газов — ,33Хе или 8,тКг. В закрытую систему спирографа вводят воздушно-ксенон о вую смесь. Используя загубник и носовой зажим, создают замкнутую систему спирограф — пациент. После достижения динамического равновесия на гамма-камере записывают сцинтиграфическое изображение легких и затем проводят его качественную и количественную обработку так же, как перфузионного. Участки нарушения вентиляции легких соответствуют местам сниженного накопления РФП. Это наблюдается при обструк-тивных поражениях легких: бронхите, бронхиальной астме, локальном пневмосклерозе, раке бронха и др.

Для ингаляционной сцинтиграфии применяют также аэрозоли ""Тс. При этом 1 мл РФП активностью 74—185 МБк вводят в распылитель ингалятора. Динамическую регистрацию производят со скоростью 1 кадр в 1 с в течение 15 мин. Строят кривую активность — время. На первом этапе исследования определяют состояние бронхиальной проходимости и вентиляции, при этом можно установить уровень и степень обструкции. На втором этапе, когда РФП диффундирует в кровяное русло через альвеолярно-капиллярную мем-182

Рис. Ш.9. Перфузионная сцинтиграмма легких. Равномерное распределение РФП.

Рмс. ШЛО. Ингаляционная (вентиляционная) сцинтиграмма легких. Равномерное распределение РФП.

183

брану, оценивают интенсивность капиллярного кровотока и состояние мембраны. Измерение региональной легочной перфузии и вентиляции можно выполнить и путем внутривенного введения радиоактивного ксенона, растворенного в изотоническом растворе натрия хлорида, с последующей регистрацией очищения легких от ксенона на гамма-камере.

Наши шкафы на кафедре переполнены. Нужно уничтожить всю корреспонденцию! которой более 5 лет.

Займитесь этим,— отвечает профессор,— но сначала снимите копии с документов, подлежащих уничтожению.