- •Список основных сокращений

- •Часть 1. Статическая биохимия тема 1. Строение, свойства, биологическая роль углеводов и липидов

- •1.1.1. Основные понятия биохимии

- •1.1.2. Основные разделы биохимии

- •1.1.3. Основные закономерности строения и метаболизма макромолекул в живых системах

- •1.1.4. Превращение энергии в живых клетках

- •1.1.5. Химические реакции в живых клетках

- •1.1.6. Строение, свойства, биологическая роль углеводов

- •1.1.6.1. Биологические функции углеводов

- •Слайд: Биологические функции углеводов

- •1.1.6.2. Моносахариды

- •Стереоизомерия моносахаридов

- •1.1.6.3. Олигосахариды

- •1.1.6.4. Полисахариды (гликаны)

- •1.1.7.1. Строение, свойства, биологическая роль липидов

- •1.1.7.2. Биологическая роль липидов

- •1.1.7.3. Нейтральные липиды (ацилглицеролы)

- •1.1.7.4. Жирные кислоты

- •1.1.7.5. Нейтральные диольные липиды

- •1.1.7.6. Нейтральные плазмалогены

- •1.1.7.11. Стероиды

- •1.1.7.12. Терпены

- •Тема 2. Строение, свойства, биологическая роль белков

- •2.1. Состав белков

- •2.2. Аминокислоты

- •2.3. Стереохимия аминокислот

- •2.4. Связи, стабилизирующие белковую молекулу

- •Пептидные связи

- •Часть молекулы полипептида Ионная связь

- •Дисульфидная связь

- •Водородная связь

- •2.5. Конформации белков

- •1.2.5.1. Первичная структура

- •1.2.5.2. Вторичная структура

- •1.2.5.3. Третичная структура

- •1.2.5.4. Четвертичная структура

- •1.2.5.5. Биологические функции белков

- •1.2.5.6. Классификация белков

- •1.2.5.7. Простые белки

- •1.2.5.8. Сложные белки

- •Тема 3. Строение, сворйства, биологическая роль нуклеотидов

- •1.3.1. Строение нуклеотидов. Компоненты нуклеотидов

- •1.3.2. Образование нуклеотида

- •1.3.3. Строение динуклеотидов и полинуклеотидов

- •Фрагмент полинуклеотида

- •1.3.3.1. Структура днк

- •1.3.3.2. Структура рнк

- •Тема 4. Витамины, ферменты

- •1.4.1. Витамины

- •1.4.1.2. Водорастворимые витамины витамин в1 (тиамин)

- •Витамин в2 (рибофлавин)

- •Витамин рр (в5) (никотинамид)

- •Витамин в6 (пиридоксин)

- •Витамин р (витамин проницаемости)

- •Витамин в12 (антианемический витамин, кобаламин)

- •Витамин с

- •Пантотеновая кислота (витамин в3)

- •Пара-аминобензойная кислота

- •Фолиевая кислота (витамин Вс)

- •1.4.1.2. Жирорастворимые витамины витамин а (ретинол)

- •Витамин d (антирахитический витамин)

- •Витамин е (витамин размножения, токоферол)

- •Витамин к (антигеморрагический витамин)

- •1.4.2. Ферменты

- •1.4.2.1. Химическая кинетика

- •1.4.2.2. Кинетика ферментативных реакций

- •1.4.2.3. Структура ферментов

- •1.4.2.4. Регуляция активности ферментов

- •1.4.2.5. Классификация ферментов

- •1. Оксидоредуктазы (окислительно-восстановительные реакции)

- •2. Трансферазы (перенос функциональных групп)

- •3. Гидролазы (реакции гидролиза)

- •1.5.1. Механизм действия гормонов

- •1.5.2. Гормоны гипоталамуса

- •Гормоны гипофиза

- •1.5.3. Гормоны поджелудочной железы

- •1.5.4. Гормоны щитовидной железы

- •1.5.5. Гормоны коры надпочечников

- •1.5.6. Гормоны мозгового вещества надпочечников

- •1.5.7. Гормоны половых желез

- •1.5.8. Гормоны паращитовидной железы

- •1.5.9. Гормоны тимуса (вилочковая железа)

- •Часть 2. Динамическая биохимия

- •Тема 6. Переваривание углеводов в пищеварительном тракте. Гликолиз. Окислительное декарбоксилирование пирувата

- •2.6.1. Метаболические пути и обмен энергии

- •А → б → в → г → д, где а - исходное вещество (предшественник), б, в, г – интермедиаты, д – конечный продукт.

- •2.6.2. Обмен углеводов

- •2.6.2.1. Переваривание углеводов

- •2.6.2.2. Всасывание моносахаридов

- •2.6.2.3. Транспорт углеводов в клетки

- •2.6.3. Гликолиз

- •Аденозинтрифосфорная кислота

- •Брожение и дыхание

- •Стадии гликолиза

- •Ферментативные реакции первой стадии гликолиза

- •1. Фосфорилирование d-глюкозы за счет атф

- •Полный баланс гликолиза

- •2.6.4. Гликогенолиз

- •Тема 7. Аэробный метаболизм углеводов

- •2.7.1. Энергетика брожения и дыхания

- •2.7.2. Общая схема дыхания

- •2.7.3. Окисление пирувата до ацетил-КоА

- •2.7.4. Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса)

- •Цитрат-синтаза

- •Аконитазное равновесие

- •Изоцитратадегидрогеназа

- •Окисление -кетоглутарата до сукцината

- •Сукцинатдегидрогеназа

- •Фумараза

- •Окисление малата до оксалоацетата

- •Баланс одного оборота цикла Кребса

- •2.7.5. Перенос электронов и окислительное фосфорилирование

- •2.7.6. Путь переноса электронов – дыхательная цепь

- •Баланс энергии

- •2.7.7. Хемиосмотическая гипотеза Митчелла

- •Тема 8. Липидный обмен

- •2.8.1. Превращение липидов в процессе пищеварения

- •2.8.2. Всасывание продуктов переваривания липидов и ресинтез липидов в кишечной стенке

- •2.8.3. Внутриклеточные процессов расщепления и синтеза липидов различных классов

- •2.8.4. Обмен триглицеридов и холестерина в тканях

- •2.8.5. Интеграция и регуляция метаболизма липидов

- •2.8.6. Нарушение обмена липидов при ожирении

- •Тема 9. Белковый обмен

- •2.9.1. Общие представления об обмене белков

- •2.9.2. Пищеварение белков

- •2.9.3. Синтез белков

- •2.9.4. Внутриклеточный распад белков

- •2.9.5. Пути выведения аммиака из организма

- •Тема 10. Интеграция клеточного обмена

- •2.10.1. Взаимосвязь процессов обмена углеводов, липидов, белков

- •2.10.2. Внутриклеточная регуляция обмена веществ

- •2.10.3. Нервная и гормональная регуляция обмена веществ

- •Часть 3. Спортивная биохимия тема 11. Биохимия мышечного сокращения

- •3.11.1. Типы мышечных волокон

- •3.11.2. Ультраструктура мышечного волокна

- •Тема 12. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности

- •3.12.1. Креатинфосфокиназный механизм ресинтеза атф

- •3.12.2. Гликолитический механизм ресинтеза атф

- •3.12.3. Миокиназный механизм ресинтеза атф

- •3.12.4. Аэробный механизм ресинтеза атф

- •3.12.5. Соотношение анаэробных и аэробных механизмов ресинтеза атф при мышечной нагрузке

- •3.12.6. Биохимические факторы спортивной работоспособности

- •Тема 13. Биохимические изменения в организме при работе различного характера. Биохимические изменения при утомлении.

- •3.13.1. Общие изменения в организме при физической нагрузке

- •3.13.2. Биохимические изменения в мышцах при физической нагрузке

- •3.13.3. Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при физической работе

- •3.13.4. Биохимические изменения при утомлении

- •Тема 14. Биохимические превращения в период восстановления после мышечной работы

- •3.14.1. Срочное и отставленное восстановление

- •Тема 15. Закономерности биохимической адаптации под влиянием систематической тренировки

- •Сверхотягощение

- •Специфичность

- •3.15.3. Принцип обратимости действия

- •3.15.4. Принцип положительного взаимодействия

- •3.15.5. Принцип цикличности

- •Тема 16. Биохимический контроль при занятиях физической культурой

- •3.16.1. Биохимический контроль развития систем энергообеспечения организма и уровнем тренированности, утомления и восстановления организма

- •3.16.2. Контроль за применением допинга в спорте

- •Тема 17. Биохимические основы силы, быстроты и выносливости

- •3.17.1. Морфологические и биохимические основы скоростно-силовых качеств

- •3.17.2. Биохимические основы методов скоростно-силовой подготовки спортсменов

- •3.17.3. Биохимические основы выносливости

- •3.17.4. Методы тренировки, способствующие развитию выносливости

- •Тема 18. Биохимическое обоснование методики занятий физической культурой и спортом с лицами разного возраста. Биохимические основы рационального питания при занятиях физической культурой.

- •3.18.1. Биохимическое обоснование методики занятий физической культурой и спортом с лицами разного возраста

- •3.18.2. Биохимические основы рационального питания спортсменов

1.3.1. Строение нуклеотидов. Компоненты нуклеотидов

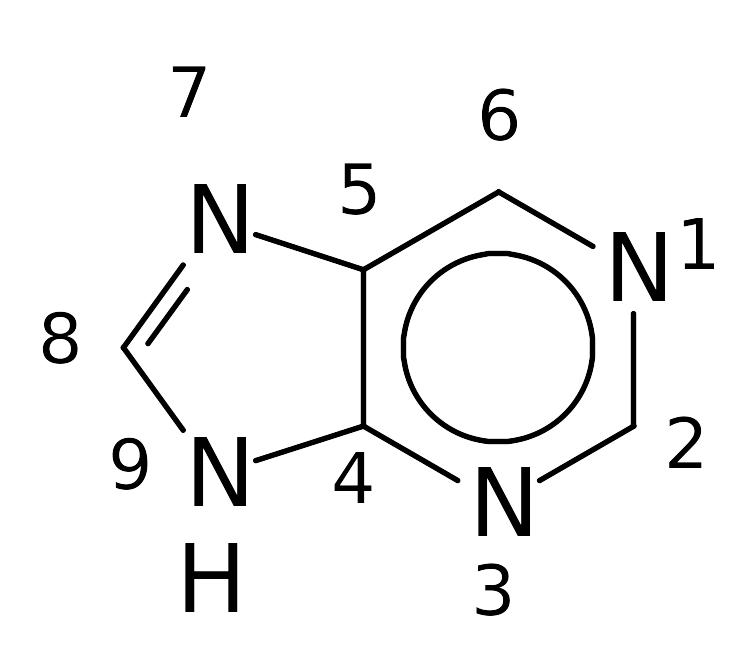

В нуклеотидах обнаружено 2 класса азотистых оснований, являющихся производыми двух ароматических гетероциклических соединений - пурина и пиримидина. Пурин - производное пиримидина, молекула состоит из конденсированных колец пиримидина и имидазола.

Пурин Пиримидин

В составе нуклеотидов встречается 3 главных пиримидиновых основания - урацил, тимин, цитозин, обозначаемые соответственно У, Т и Ц. В нуклеотидах найдено также некоторое количество минорных пиримидинов.

2 главных пуриновых основания – аденин и гуанин, обозначаемые как А и Г. В них найдены также некоторые минорные основания.

Согласно структурному анализу, молекулы пиримидинов имеют плоское строение, молекулы пуринов – почти плоское с небольшой складкой.

Сахар, входящий в состав нуклеотида, содержит 5 углеродных атомов и представляет собой пентозу. В зависимости от вида пентозы различают 2 вида нуклеиновых кислот – рибонуклеиновую кислоту (РНК), которая содержат рибозу и дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), в которой на один атом кислорода меньше.

рибоза

Нуклеиновые кислоты являются кислотами потому, что в их молекуле имеется фосфорная кислота.

1.3.2. Образование нуклеотида

В результате соединения сахара с основанием образуется нуклеозид. Соединение происходит с выделением молекулы воды, т.е. представляет собой реакцию конденсации. Для образования нуклеотида требуется еще одна реакция конденсации, в результате которой между нуклеозидом и фосфорной кислотой возникает фосфорноэфирная связь.

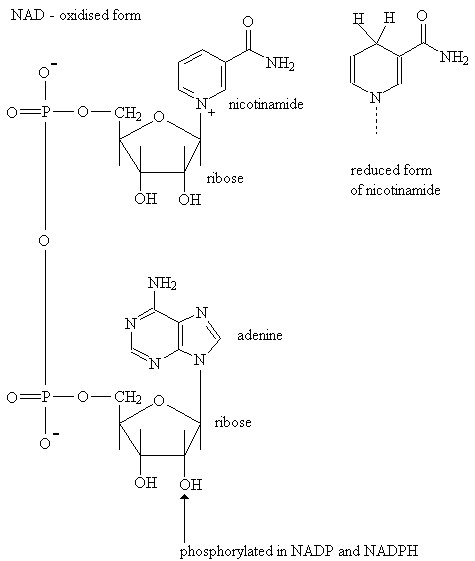

Разные нуклеотиды отличаются друг от друга природой сахаров и оснований, которые входят в их состав. Роль нуклеотидов, помимо строительных блоков аминокислот, заключается в том, что они входят в состав коферментов -– аденозинмонофосфат (АМФ), аденозиндифосфат (АДФ), аденозинтрифосфат (АТФ), циклический АМФ, кофермент А, никотинамиддинуклеотид (НАД), никотинамиддинуклеотидфосфат (НАДФ), флавинадениндинуклеотид (ФАД).

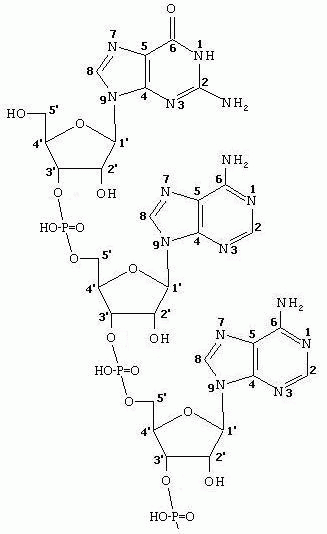

1.3.3. Строение динуклеотидов и полинуклеотидов

Два нуклеотида, соединяясь, образуют динуклеотид путем конденсации, в результате которой между фосфатной группой одного нуклеотида и сахаром другого возникает фосфорнодиэфирный мостик. При синтезе полинуклеотида этот процесс повторяется несколько миллионов раз. Неразветвленный сахарофосфатный остов полинуклеотида строится путем образования фосфорнодиэфирных мостиков между 3` и 5` углеродами остатков сахаров. Фосфодиэфирные мостики возникают за счет прочных ковалентных связей и это сообщает всей нуклеотидной цепи прочность и стабильность.

Структурная формула никотинамиддинуклеотида (НАД)

Фрагмент полинуклеотида

1.3.3.1. Структура днк

Нуклеиновые кислоты, подобно белкам, обладают первичной структурой (под которой подразумевается нуклеотидная последовательность) и трехмерной структурой.

Уотсон и Крик показали, что ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей (рис.10). Каждая цепь закручена в спираль вправо, и обе они свиты вместе, т.е. закручены вправо вокруг одной и той же оси, образуя двойную спираль. Цепи антипараллельны, т.е. направлены в противоположные стороны, так что 3`-конец одной цепи располагается напротив 5`-конца. Каждая цепь состоит из сахарофосфатного остова, вдоль которого перпендикулярно длинной оси двойной спирали располагаются основания, связанные между собой водородными связями. Расстояние между сахарофосфатными остовами двух цепей постоянно и равно расстоянию, занимаемому парой оснований, т.е. одним пурином и одним пиримидином. Полный оборот спирали приходится на 10 пар оснований. Никаких ограничений относительно последовательности нуклеотидов в одной цепи не существует, но в силу правила спаривания оснований эта последовательность в одной цепи определяет собой последовательность нуклеотидов в другой. Обе цепи двойной спирали комплементарны друг другу. Молекула ДНК обладает полиморфизмом – способностью принимать различную конфигурацию. В настоящее время описано 6 конформаций молекулы ДНК – A, B, C, D, E, Z. Некоторые из форм способны переходить друг в друга. Предполагают, что взаимные переходы регулируют работу генов.

Рис.10. Вторичная структура ДНК и схема упаковки ДНК