- •Примеры оформления поперечного профиля конструкций земляного полотна автомобильной дороги

- •Справочная энциклопедия дорожника

- •Проектирование автомобильных дорог

- •Содержание

- •Введение

- •Введение

- •Раздел первый. Обоснование проектных решений

- •Глава 1. Классификация и нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •Глава 2. Организация проектирования автомобильных дорог

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •Раздел 1. Общая пояснительная записка.

- •Раздел 2. Документы согласований.

- •Раздел 3. Отвод земель.

- •Раздел 4. Разделение собственности и стоимости строительства (реконструкции) по балансодержателям.

- •Раздел 5. Охрана окружающей среды.

- •Раздел 6. Строительные решения по автомобильной дороге.

- •Раздел 7. Строительные решения по искусственным сооружениям:

- •Раздел 8. Организация строительства:

- •2.6. Оформление проектной документации

- •2.2. Пример продольного профиля вновь проектируемых автомобильных дорог

- •Задание на разработку инженерного проекта капитального ремонта автомобильной дороги м-10 «Россия» в Новгородской области

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ои).

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ип).

- •Глава 3. Современная технология изысканий автомобильных дорог

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне сапр-ад

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •Глава 4. Экономическое обоснование строительства автомобильных дорог и мостовых переходов

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •Глава 5. Топографо-геодезическое обоснование проектов

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •2. Привязка трассы к двум пунктам геодезической сети способом прямой засечки.

- •3. Привязка трассы к двум пунктам геодезической сети способом обратной засечки.

- •4. Привязка трассы к пунктам геодезической сети наземно-космическим способом.

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •Глава 6. Инженерно-геологическое обоснование проектов

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.7. Геофизические методы инженерно-геологических изысканий

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •Глава 7. Инженерно-гидрометеорологическое обоснование проектов

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.2. Технология инженерно-гидрометеорологических изысканий

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •Раздел второй. Основные проектные работы

- •Глава 8. Обоснование требований к геометрическим элементам автомобильных дорог

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •Глава 9. План автомобильных дорог. Принципы ландшафтного проектирования

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •Глава 10. Проектирование продольного профиля автомобильных дорог

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •Глава 11. Проектирование земляного полотна

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •Глава 12. Проектирование нежестких дорожных одежд

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •Глава 13. Конструкции и основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •Глава 14. Особенности расчета жестких дорожных одежд

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •Глава 15. Проектирование системы поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •Глава 16. Проектирование мостовых переходов

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •Глава 17. Проектирование подходов, регуляционных и укрепительных сооружений

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •Глава 18. Пересечения и примыкания автомобильных дорог

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •Глава 19. Особенности изысканий и проектирования дорог на многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтах

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •Глава 20. Инженерное обустройство автомобильных дорог

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •Глава 21. Проектирование реконструкции автомобильных дорог

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •Глава 22. Проектирование организации строительства

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •Глава 23. Оценка проектных решений при проектировании автомобильных дорог

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •Глава 24. Оценка безопасности движения при проектировании дорог и их реконструкции

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •Раздел третий. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог

- •Глава 25. Принципиальные основы автоматизированного проектирования автомобильных дорог и сооружений на них

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура сапр

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •Список литературы к главе 25

- •Глава 26. Система автоматизированного проектирования cad «credo»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •Глава 27. Система автоматизированного проектирования «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.2. Функциональная структура системы автоматизированного проектирования «IndorCad/Road». Раздел «План»

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •Глава 28. Автоматизированное проектирование плана автомобильных дорог

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •28.5. Методы «свободной геометрии». Сплайн-трассирование

- •Глава 29. Автоматизированное проектирование продольного профиля автомобильных дорог

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •Глава 30. Автоматизированное проектирование оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •Глава 31. Автоматизированное проектирование системы поверхностного водоотвода автомобильных дорог

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •Результаты проектирования оптимального сооружения

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •Глава 32. Комплексная методология автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •I. Файл названий и свойств объектов расчета

- •II. Основной файл исходных данных

- •III. Файл измененных длин расчетных интервалов

- •IV. Файл измененных проекций длин расчетных интервалов

- •V. Файл измененных высот (отметок) дна русла

- •VI. Файл измененных высот (отметок) геологического ограничения размыву

- •VII. Файл измененных ширин русла

- •VIII. Файл координат типового водомерного графика

- •XIII. Файл фракционного состава донных отложений

- •I. Фактический водомерный график и гидрограф паводка

- •II. Расчетный водомерный график и тахограф паводка

- •III. Результаты расчета

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •I. Файл названий объектов расчета

- •II. Основной файл исходных данных

- •III. Файл измененных длин расчетных интервалов

- •IV. Файл измененных проекций длин расчетных интервалов

- •V. Файл координат расчетной многолетней гидрологической характеристики водотока

- •Результаты расчета

- •Глава 33. Методы расчета соединительных рамп

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •Глава 34. Оценка проектных решений при автоматизированном проектировании автомобильных дорог

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.5. Определение показателей транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

Глава 31. Автоматизированное проектирование системы поверхностного водоотвода автомобильных дорог

31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

Одна из первых математических моделей стока была разработана еще в 1931г. М. М. Протодьяконовым, однако в связи с многодельностью расчетов и отсутствием в то время компьютерной техники она широкого распространения не получила.

Появление и стремительное совершенствование компьютерной техники предопределило ускоренное развитие методов математического моделирования, в частности, моделирования процесса формирования и стекания стока ливневых вод с водосборов.

Процесс формирования стока на каждом конкретном водосборе - сложнейшее природное явление. На него оказывает влияние большое количество независимых факторов, оценка которых затруднена из-за пространственной и временной их изменчивости.

Одна из первых математических моделей стока, реализующая идею проф. М.М. Протодьяконова, была разработана в 1983 году на кафедре проектирования дорог МАДИ (Федотов Г.А. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1986.- 318 с. ). Согласно этой модели бассейн любой сложной формы и любых размеров может быть представлен в виде системы эквивалентных по площади прямоугольников, примыкающих к главному логу (рис. 31.1). Учитывая, что время добегания ливневых вод по водосбору играет весьма существенную роль в формировании максимальных расходов, длины схематизированных прямоугольных водосборов целесообразно принимать равными фактическим длинам боковых логов. Тогда средняя ширина каждого схематизированного водосбора i-го бокового лога:

Bi = Fi/Li, где

Fi и Li - фактическая площадь и длина водосбора i-го лога, соответственно км2 и км.

Рис. 31.1. Схематизация водосбора: а - представление водосборов в плане; б - схематизация в виде эквивалентных по площади прямоугольников

Угол примыкания каждого бокового лога к главному принимают равным углу между направлением тальвега бокового лога и направлением потока в главном логу (см. рис. 31.1).

Полученный на каждый j-й момент времени паводка сосредоточенный расход в устье каждого i-го бокового лога Qij представляют в виде равномерно распределенных погонных расходов на фактической ширине каждого бокового лога в устьевой его части:

qij = Qij / Вyi, где

Вyi - фактическая ширина i-го лога в устьевой его части.

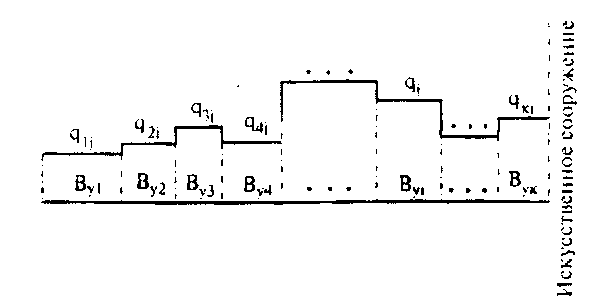

Таким образом, при описании неустановившегося течения ливневых вод по главному логу боковая приточность в каждый j-й момент времени может быть представлена в виде кусочно-постоянной функции (рис. 31.2).

Рис. 31.2. Представление боковой приточности по главному логу в виде кусочно-постоянной функции

Изменение хода дождя и потерь схематизируют исходя из следующего:

в начальный период дождь идет с меньшей интенсивностью, затем усиливается и в конце снова уменьшается;

попадая в почву, осадки впитываются, при этом, если интенсивность впитывания меньше скорости выпадения осадков, то формируется избыточный слой;

часть избыточного слоя в ходе протекания вниз по склонам задерживается растительностью, а часть заполняет различные углубления микрорельефа местности. Эти виды потерь целесообразно учитывать при обработке кривых впитывания;

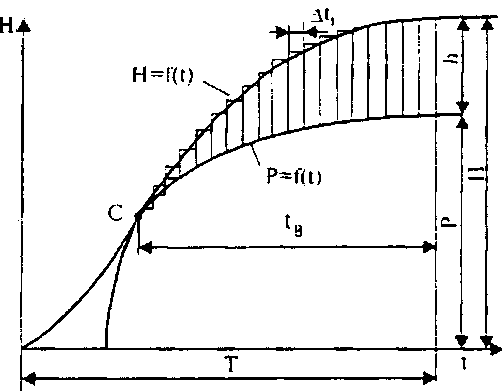

ход дождя и потерь стока имеют разные интенсивности, вследствие чего избыточный слой формируется только в случае, когда интенсивность выпадения осадков больше интенсивности потерь стока (рис. 31.3).

Рис. 31.3. Замена графика хода дождя и впитывания ступенчатым очертанием с шагом Dt

Таким образом, можно построить типовые графики хода дождя и потерь (см. рис. 31.3) для каждого ливневого района и решить, какой ход дождя будет наиболее характерным, т.е. предложенная схема определения слоя стока может дополняться сообразно с местными условиями и возможностями.

Для использования этих данных в качестве исходной информации в математической модели формирования ливневого стока кривые хода дождя Н = f(t) и впитывания Р = f(t) заменяют ступенчатым очертанием с шагом по времени Dt (см. рис. 31.3).

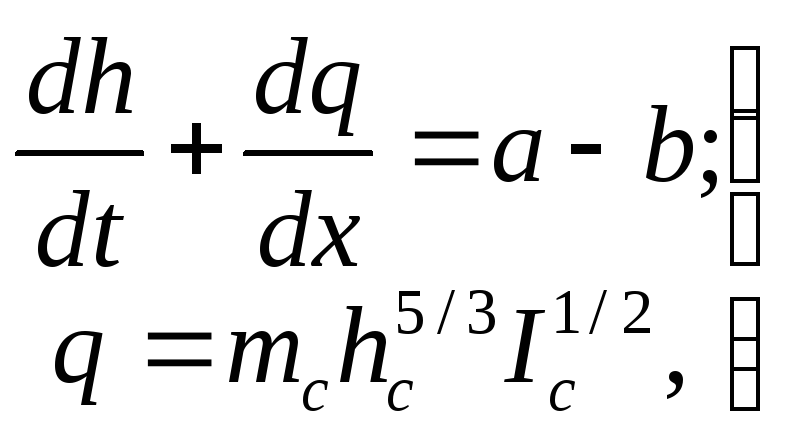

Для расчета склонового стока на малых водосборах применяют уравнение кинематической волны (схема склонового стока «сплошным слоем»):

где (31.1)

где (31.1)

hc - глубина склонового потока, м;

t - время, сек;

q - погонный расход, м3/с;

х - текущая координата, направленная от водораздела вниз по склону, м;

а - интенсивность ливня, м/с;

b - интенсивность впитывания, м/с;

тс - показатель ровности склонов (табл. 31.1);

Iс - уклон склона, ‰.

Таблица 31.1.

Показатели ровности поверхности тс

|

Морфологические признаки поверхности |

Показатель ровности m |

|

Бетонные плиты |

60 |

|

Мощение |

50 |

|

Засев травой |

40 |

|

Незаросшие ровные земляные поверхности; неукрепленные канавы |

30 |

|

Русла земляные ровные; русла полугорных рек; незаросшие поймы |

30 |

|

Русла земляные извилистые; галечно-валунные; суходолы ровные; поймы, заросшие на 10 % |

25 |

|

Русла земляные очень извилистые; суходолы извилистые; поймы, заросшие на 20 % |

20 |

|

Суходолы, засоренные камнем и заросшие; поймы, заросшие на 50 % |

15 |

|

Поймы, заросшие на 70 % |

10 |

|

Поймы, заросшие на 100 % |

5 |

Систему уравнений (31.1) проще всего решать в конечных разностях по схеме с вперед направленными разностями:

![]() где

(31.2)

где

(31.2)

Dhnj - приращение глубины на п-м участке склона за j-й интервал времени Dtj, м;

хп - расчетный интервал длины, м;

aj, bj - интенсивности ливня и впитывания в j-й момент времени, м/с.

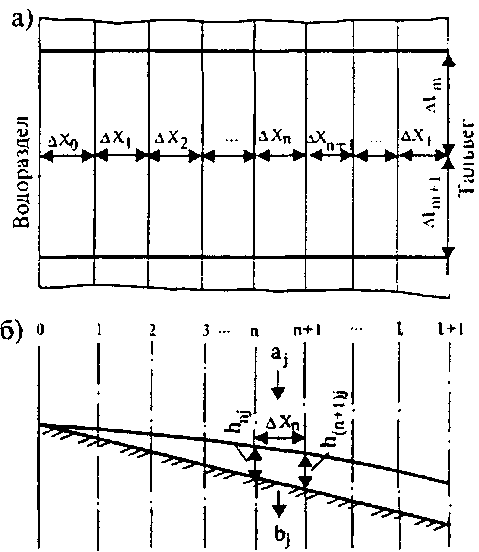

Уравнение (31.2) решают последовательно для каждой пары створов сверху вниз по склону, начиная с водораздела для каждого интервала времени (рис. 31.4). При этом в створе на водоразделе (i = 0) принимают глубину hoj = 0.

Рис. 31.4. Схема к расчету склонового стока: а - план; б - продольный разрез

Шероховатости и уклоны склонов могут быть назначены дифференцированно для каждого участка.

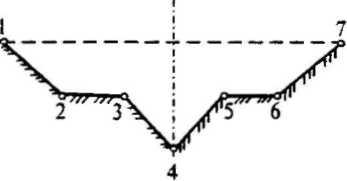

Форму живого сечения тальвегов боковых логов и главного лога аппроксимируют многоточечным профилем (рис. 31.5). Такая аппроксимация позволяет с достаточной точностью представлять живые сечения разнообразного очертания, в частности, треугольного, прямоугольного, трапецеидального и т.д.

Рис. 31.5. Аппроксимация живого сечения лога семиточечным профилем

Движение ливневых вод по тальвегу главного и боковых логов описывают системой уравнений неустановившегося течения жидкости переменной массы (с боковой приточностью):

динамического

![]() (31.3)

(31.3)

неразрывности

![]() где

где

Iл - уклон дна лога, ‰;

h - глубина потока, м;

l - длина по логу, м;

a0 » 1,03 - коэффициент Буссинеска (корректив количества движения);

q - боковая приточность в единицу времени на единицу длины лога, м3/(с.м);

g - ускорение силы тяжести, м/с2;

w - площадь живого сечения, м2;

q - проекция скорости присоединенных частиц жидкости на направление скорости потока в логу, м/с;

u - скорость потока, м/с;

a » 1,1 - коэффициент Кориолиса (корректив кинетической энергии);

t - время;

Q и К - расход и расходная характеристика, соответственно, м3/с.

Систему уравнений (31.3) решают в конечных разностях:

динамическое уравнение

(31.4)

(31.4)

уравнение неразрывности

![]() где

(31.5)

где

(31.5)

hmj, h(m+1)j - глубины потока в m-м и (т+1)-м створах в j-й момент времени, м;

umj, u(m+1)j - соответственно скорости течения в m-м и (т+1)-м створах в j-й момент времени, м/с;

um(j-1)cp, umjcp - соответственно средние скорости течения в m-м расчетном участке лога в (j-l)-й и j-й моменты времени, м/с;

Dlm - длина т-го участка русла, м;

Iл - уклон лога, ‰;

Qmjcp, Kmjcp - соответственно расход и расходная характеристика сечения, средние на m-м участке лога в j-м интервале времени, м3/с;

qmj - боковая приточность на m-м участке лога в j-й момент времени, м3/(с.м);

wmjcp - средняя на m-м участке лога площадь живого сечения в j-й момент времени, м2;

qmjcp, hmjcp - средние на m-м участке лога боковая приточность и глубина в j-й момент времени;

ai - угол подхода i-го тальвега бокового лога к главному логу;

Qmj, Q(m+1)j - соответственно расходы в m-м и (т+1)-м створах в j-й момент времени, м3/с;

Dhmj, Dh(m+1)j - приращения глубины воды в соответствующих створах за время Dtj, м;

Bmj, B(m+1)j - ширины потока в соответствующих створах, м.

Шероховатости и уклоны тальвегов боковых логов назначают дифференцированно. Шероховатости и уклоны главного лога также можно задавать дифференцированно по его длине.

Последовательность детального расчета ливневого стока с малых водосборов, реализация которого возможна лишь при использовании компьютерной техники, следующая:

расчетный водосбор представляют в виде схематизированных прямоугольных водосборов и определяют исходные параметры (площади, ширины, длины, уклоны, шероховатости и характеристики поперечных сечений тальвегов);

заменяют кривые хода дождя Н = f(t) и впитывания Р = f(t) ступенчатым очертанием с шагом Dtj (см. рис. 31.3);

делят каждый i-й боковой лог по тальвегу, начиная от водораздела до его устья, на необходимое количество расчетных интервалов длины Dlmi;

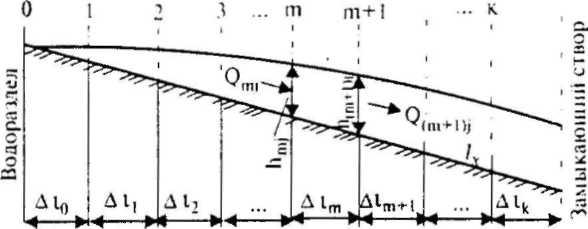

главный лог по тальвегу также делят на значительное число участков Dlm, начиная от водораздела до замыкающего створа (рис. 31.6);

на первой ступеньке, начиная с момента начала стока (см. рис. 31.3), вычисляют интенсивность ливня ai = DHj /Dtj и интенсивность впитывания bi = DPj /Dtj;

отыскивают значения боковой приточности, применяя уравнение (31.2) последовательно сверху вниз для каждой пары створов каждого i-го бокового лога, начиная от водораздела;

находят сосредоточенные расходы в устьевых створах каждого i-го бокового лога, решая систему уравнений (31.4-31.5) последовательно для каждой пары створов вниз по тальвегу, начиная с водораздела;

Рис. 31.6. Схема деления главного лога на расчетные интервалы длины Dlm

строят эпюру боковой приточности главного лога, представляемую в виде кусочно-постоянной функции (см. рис. 31.2);

отыскивают значение расхода в замыкающем створе главного лога для первого интервала времени, решая систему уравнений (31.4-31.5) последовательно для каждой пары створов сверху вниз по тальвегу;

затем те же операции выполняют для второго интервала времени с учетом уже вычисленных за предшествующий период времени объемов стока на склонах и в логах и т.д.

На основе изложенного алгоритма канд. техн. наук И.В. Чистяковым в 1983 году разработана программа «STOK» для детального расчета ливневого стока с малых водосборов. Применение этой методики дает в ряде случаев возможность уменьшить расходы на строительство и эксплуатацию малых мостов и труб до 20 %.

Конечным итогом детального компьютерного расчета стока ливневых вод с малых водосборов является получение расчетного гидрографа ливневого стока в замыкающем створе водосбора Q = f(t), используемого в дальнейшем для расчетов отверстий малых водопропускных сооружений на автомобильных дорогах с учетом аккумуляции. Однако в случае необходимости может быть получена и другая информация, которая может интересовать инженера-дорожника: скорости течения, глубины и уровни воды, кривые свободной поверхности воды вдоль лога и т.д. на любой момент паводка.

Для дальнейших расчетов отверстий малых водопропускных сооружений по полученным расчетным гидрографам стока Q = f(t), в конечном итоге необходимо определять следующие величины:

максимальный расход ливневых вод, м3/с;

объем стока ливневых вод, м3;

длительность паводка, мин;

относительное время подъема паводка, мин;

полноту гидрографа расчетного паводка.