- •К санкт-петербург 2004 афедра "Прочность материалов и конструкций"

- •Введение

- •Программа курса

- •Основные понятия

- •Осевое растяжение и сжатие прямоосного стержня

- •Механические свойства материалов

- •Основы теории напряженного и деформированного состояний в локальной области деформированного твердого тела

- •Классические теории прочности и пластичности

- •Геометрические характеристики поперечных сечений стержней

- •Кручение прямоосного стержня

- •Изгиб прямоосного стержня

- •Идеализации, применяемые в сопротивлении материалов.

- •Внешние силы.

- •Механическое напряжение

- •Внутренние усилия в поперечном сечении стержня

- •Деформации

- •Закон Гука

- •Гипотеза плоских сечений

- •Осевая деформация

- •Статически неопределимые задачи при осевом действии сил

- •Понятие о методе расчета по разрушающим (допускаемым) нагрузкам.

- •Кручение.

- •Подстановка формулы (2.24) в условие эквивалентности (2.23) дает

- •Поперечный изгиб.

- •Правило знаков для и .

- •Чистый изгиб.

- •Наибольшие нормальные напряжения в сечении стержня возникают в точках наиболее удаленных от нейтральной оси х, то есть

- •Задания на контрольные работы с примерами решения.

- •Задача 1 "Расчет прямоосного ступенчатого стержня на осевое действие сил".

- •Пример решения задачи.

- •Рассматривается равновесие нижней отсеченной части (рис3.2.Г)

- •Задача 2 "Расчет статически определимой шарнирно-стержневой системы".

- •Пример решения задачи.

- •Определение продольных сил в стержнях системы.

- •Задача 3 "Расчет статически неопределимой шарнирно-стержневой системы"

- •Пример выполнения задачи1

- •Определение грузоподъемности системы по методу допускаемых напряжений.

- •Задача 4 "Кручение прямоосного составного стержня".

- •Пример решения задачи.

- •Задача 5 "Плоский поперечный изгиб стержня".

- •Пример решения задачи.

- •Лабораторный практикум

- •Лабораторная работа № 1. "Растяжение стального образца до разрыва".

- •Для проведения испытаний используется разрывная машина, снабженная записывающим устройством. В процессе испытания автоматически вычерчивается диаграмма растяжения.(рис.4.2)

- •Определение удельной работы разрыва.

- •Лабораторная работа № 2. "Испытание на сжатие образцов из различных материалов"

- •Лабораторная работа № 3. "Исследования упругих свойств стали при растяжении – сжатии".

- •Лабораторная работа № 4. "Исследование упругих свойств стали при кручении".

- •Контрольные вопросы к защите лабораторных работ

- •Контрольные вопросы к зачету и экзамену1

- •Часть 1

- •Приложение

Пример выполнения задачи1

Абсолютно жесткий

диск опирается на шарнирно - неподвижную

опору и поддерживается двумя стальными

стержнями (рис.3.6.а). Исходные данные:

![]() .

.

-

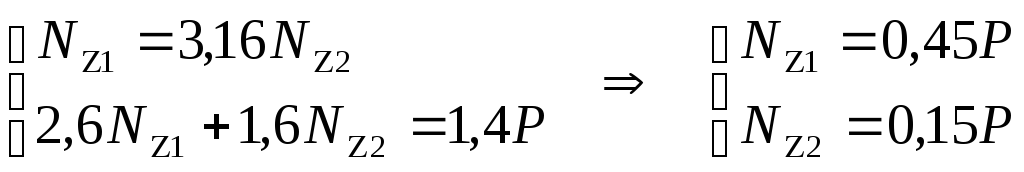

Определение усилий в стержнях системы.

На

рис. 3.6.б показана система сил, действующих

на абсолютно жесткий диск (продольные

силы

![]() ,

,

![]() показаны положительными).

показаны положительными).

Уравнение равновесия:

![]() Рb-

Рb-![]() (a+b)-

(a+b)-

![]() с=0

2,6

NZ1+1,6

с=0

2,6

NZ1+1,6

![]() =1,4Р

(3.3)

=1,4Р

(3.3)

![]() Н0=0

(3.4)

Н0=0

(3.4)

![]() -Р+

-Р+

![]() -R0

-

-R0

-![]() =0

=0

![]() -

-![]() –

R0=P

(3.5)

–

R0=P

(3.5)

Два

уравнения равновесия (3.3) и (3.5) содержат

три неизвестные

![]() ,

,

![]() ,

R0 – данная

система статически неопределимая.

,

R0 – данная

система статически неопределимая.

Статически неопределимыми называются задачи, которые не могут быть решены с помощью одних уравнений статики (равновесия). Для решения таких задач дополнительно составляются уравнения, в которые входят абсолютные деформации стержней системы. Такие уравнения называются уравнениями совместности деформаций. Для составления этих уравнений используется картина деформации системы.

|

|

|

Рис.3.6 |

в) Рис.

3.6

Под

действием силы Р абсолютно жесткий

диск, сохраняя прямолинейную форму,

поворачивается относительно шарнира

опоры (показано на рис.3.6.а пунктирной

линией). Шарниры А и В переместятся в

новые положения А1 и В1. Длина

отрезка АА1 определяет абсолютную

деформацию первого стержня, т.е.

![]() =

=![]() l1;

аналогично

l1;

аналогично

![]() =

=![]() l2.

Из подобия треугольников ОАА1 и

ОВВ1 составляется пропорция:

l2.

Из подобия треугольников ОАА1 и

ОВВ1 составляется пропорция:

![]() (3.6)

(3.6)

Соотношение (3.6) и есть уравнение совместности деформаций.

Примечание. В данной задаче

величины

![]() l1

и

l1

и

![]() l2

положительные (стержни 1 и 2 удлиняются).

Если стержень на картине деформации

укорачивается (

l2

положительные (стержни 1 и 2 удлиняются).

Если стержень на картине деформации

укорачивается (![]() l

< 0), то в уравнении совместности

деформаций абсолютная деформация

записывается со знаком минус.

l

< 0), то в уравнении совместности

деформаций абсолютная деформация

записывается со знаком минус.

Уравнение совместности деформаций с помощью закона Гука переписывается в усилиях и вместе с уравнением равновесия (3.3) образует систему уравнений, достаточную для определения всех неизвестных задачи.

![]() или

или

![]() (3.7)

(3.7)

(3.8)

(3.8)

-

Определение грузоподъемности системы по методу допускаемых напряжений.

Грузоподъемность

![]() системы определяется как часть от

опасной

системы определяется как часть от

опасной

![]() нагрузки:

нагрузки:

![]() ,

где k – коэффициент

запаса по прочности.

,

где k – коэффициент

запаса по прочности.

При расчете по методу допускаемых напряжений за опасное состояние системы принимается такое, при котором хотя бы в одном элементе возникает пластическая деформация. Такой элемент называется опасным. Для определения опасного элемента вычисляется напряжение в каждом стержне системы.

Стержень 1:

![]()

Стержень 2:

![]()

Так как

![]() ,

то опасный элемент системы – стержень

1. Из условия

,

то опасный элемент системы – стержень

1. Из условия

![]() (

(![]() - предел текучести) определяется величина

опасной нагрузки

- предел текучести) определяется величина

опасной нагрузки

![]() Н=533,3 кН.

Н=533,3 кН.

Допускаемое

значение нагрузки

![]() при расчете по методу допускаемых

напряжений:

при расчете по методу допускаемых

напряжений:

![]() кН,

(3.9)

кН,

(3.9)

где k – коэффициент запаса по прочности принят равным 1,5.

-

Определение грузоподъемности по методу разрушающих (допускаемых) нагрузок.

Согласно метода расчета по разрушающим (допускаемым) нагрузкам за опасное состояние системы принимается такое, которое соответствует полному исчерпанию несущей способности.

Развитие пластической

деформации в стержне 1 сдерживается

упруго работающим материалом стержня

2.При возникновении пластической

деформации во втором стержне вся система

переходит в состояние пластического

течения. И если принять для материала

стержней диаграмму идеально

упругопластического материала (диаграмма

Прандтля)

![]() ,

то возникновение пластической деформации

во втором стержне соответствует

исчерпанию несущей способности системы

(система становится механизмом).

,

то возникновение пластической деформации

во втором стержне соответствует

исчерпанию несущей способности системы

(система становится механизмом).

Разрушающая нагрузка определяется из уравнения равновесия, составленного для системы, находящейся в предельном состоянии (рис.3.6,в).

![]()

![]() (3.10)

(3.10)

![]() Н = 610 кН

Н = 610 кН

Допускаемая нагрузка

![]() по

методу разрушающих (допускаемых) нагрузок

по

методу разрушающих (допускаемых) нагрузок

![]() кН

кН

Таким образом, метод расчета по допускаемым (разрушающим) нагрузкам выявляет резерв прочности конструкции.