- •Основные положения теории динамических расчётов деформируемых систем с конечным числом степеней свободы масс

- •1.1. Термины, понятия и определения

- •1.2. Основные символы и обозначения

- •1.3. Предпосылки и гипотезы динамического расчёта. Принципиальная расчётная модель деформируемой системы с сосредоточенными массами

- •1.4. Степени свободы масс

- •1.5. Уравнения динамики деформируемых систем с конечным числом степеней свободы масс

- •1.5.1. Уравнения для общего случая движения

- •1.5.1.1. Использование матрицы податливости системы

- •1.5.1.2. Уравнения движения с матрицей жёсткости системы

- •1.5.2. Систематизация и анализ вариантов уравнений динамики

- •1.5.3. О численном решении уравнений динамики систем с конечным числом степеней свободы масс

- •1.5.4. Свободное движение и собственные колебания

- •1.5.4.1. Уравнения свободного движения, их решение;

- •1.5.4.2. Характеристическое ( частотное ) уравнение;

- •Дополнительные сведения о собственных векторах j и y

- •1.5.4.4. Расчёт на собственные колебания

- •1.5.5. Вынужденное движение; установившиеся колебания от вибрационных воздействий

- •1.6. Обобщённые перемещения, группировка неизвестных и учет симметрии в динамических расчётах

- •1.7. О приближённом определении частот

- •2. Некоторые инженерные приложения динамики систем с конечным числом степеней свободы масс

- •2.1. Кинематическое возбуждение движения деформируемой системы. Понятие о расчёте на сейсмические воздействия

- •2.2. Понятие об аэроупругости и расчётах сооружений на ветровые нагрузки

- •2.3. Защита сооружений и конструкций от динамических воздействий

- •3. Примеры динамических расчётов статически неопределимых стержневых систем с сосредоточенными массами

- •Задача 3.1. Расчёт плоской стержневой системы на собственные и вынужденные колебания

- •3.1.1. Динамический расчёт рамы

1.7. О приближённом определении частот

собственных колебаний

В динамических расчётах сооружений и конструкций бы- вает полезной упрощённая приближённая оценка частот собст-венных колебаний, в первую очередь – минимальной. Это нуж-но и для ориентировочного прогноза опасности резонанса, и для выбора диапазона поиска в итерационных процедурах определе-ния собственных частот, и для оценки достоверности результа-

*) Напомним, что учёт сдвига не изменяет числа степеней свободы масс.

тов полного, в том числе компьютерного, расчёта.

В основных способах приближённого вычисления частот собственных колебаний используются:

– априорное описание главной формы, для которой нужно дать оценку частоты колебаний;

– некоторые математические свойства задачи о собственных зна-чениях матриц динамической податливости и жёсткости системы;

– энергетический метод.

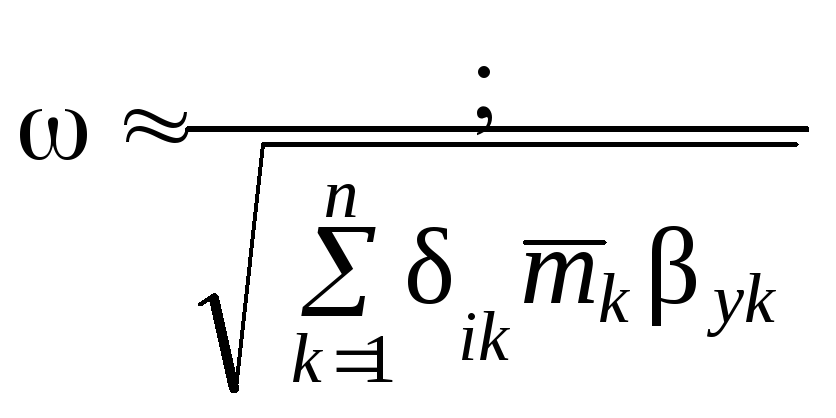

В первом случае, исходя из тех или иных качественных со-ображений, аналогий или экспериментальных данных, ожидае-мая форма колебаний приближённо описывается задаваемым

собственным вектором перемещений масс y = [ y1 y2 … yn ]т , где некоторый компонент yi принимается равным 1, а осталь-

ным приписываются конкретные числовые значения, при кото-рых отклонения масс и соответствующие деформации системы с возможно большей достоверностью «напоминают» ожидаемую главную форму. Задание, хотя и приближённое, собственного

вектора y формально означает, что перемещение yi определяет все перемещения y = y yi, т. е. система может рассматриваться как имеющая одну степень свободы масс.

Если матрица

масс

![]() диагональная,

то i-е

уравнение

диагональная,

то i-е

уравнение

![]() из табл. 1.5 после деления на

из табл. 1.5 после деления на

![]() принимает вид

принимает вид

![]() –

1

=

0, откуда

–

1

=

0, откуда

.

( 1.142

)

.

( 1.142

)

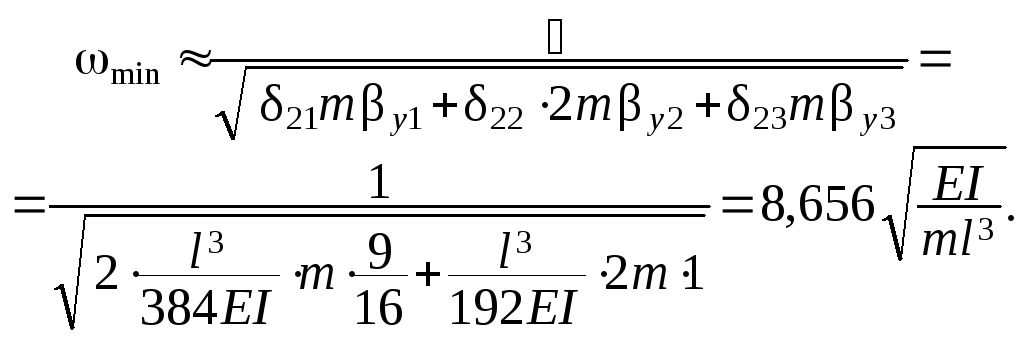

Симметричная балка с защемлёнными концами имеет гла-вную форму колебаний с минимальной частотой, изображённую на рис. 1.51. Её можно приближённо описать уравнением проги-

б

2m

л m m

y1

y2

y3

4

l

/4

l

/4

l

/4

l

/4

-й степени: y(x)

=

-й степени: y(x)

=

![]()

тогда y1

= y3![]() и y

=

и y

=![]() Рис. 1.51

Рис. 1.51

Вычислив обычным путём единичные перемещения 21 = 23 =

= l3/( 384 EI ) и 22 = l3/( 192 EI ), из ( 1.142 ) находим

Точное

значение

![]() –

расхождение 0,72

%.

–

расхождение 0,72

%.

mn

(

Jn

J1

yn

н

mi а

уровне ригелей

рамы

и учиты-

а

уровне ригелей

рамы

и учиты-

в

Ji ая

то, что

их перемещения

зависят

ая

то, что

их перемещения

зависят

п

yi

з

J2

г

y2

деформаций рамы предполагаем

с

илы

инерции (

пропорциональные

илы

инерции (

пропорциональные

массам и перемещениям ) зависящи-

ми от номера этажа i как

Ji = Jn [ 1 – ( 1 – i/n )2 ] mi / mn .

При n = 4 и одинаковых мас- Рис. 1.52

сах имеем J1 = 0,438 Jn , J2 = 0,75 Jn ,

J3 = 0,938 Jn , J4 = Jn . Рассчитав раму на эти силы как одновремен-

но приложенные нагрузки ( при любом значении Jn , например, Jn = 1 ), находим вызванные ими перемещения y1 , …, yi , …, yn и затем – вектор y = [ y1 / yi y2 / yi … 1 … yn / yi ]т. Одновременно с ука-занным расчётом в матричной форме можно рассмотреть также воздействие Ji = 1 для определения единичных перемещений ik = ki ( k = 1, 2, …, n ). Далее – вычисление min по ( 1.142 ).

Аналогичными по смыслу являются различные варианты приёмов преобразования и замены масс1.

1 Киселёв В.

А. Строительная

механика.

Специальный

курс.

Динамика и

устойчивость сооружений : учеб. для

вузов / В. А. Киселёв. – 3-е изд., испр. и

доп.– М.: Стройиздат, 1980. – 616 с.

Киселёв В.

А. Строительная

механика.

Специальный

курс.

Динамика и

устойчивость сооружений : учеб. для

вузов / В. А. Киселёв. – 3-е изд., испр. и

доп.– М.: Стройиздат, 1980. – 616 с.

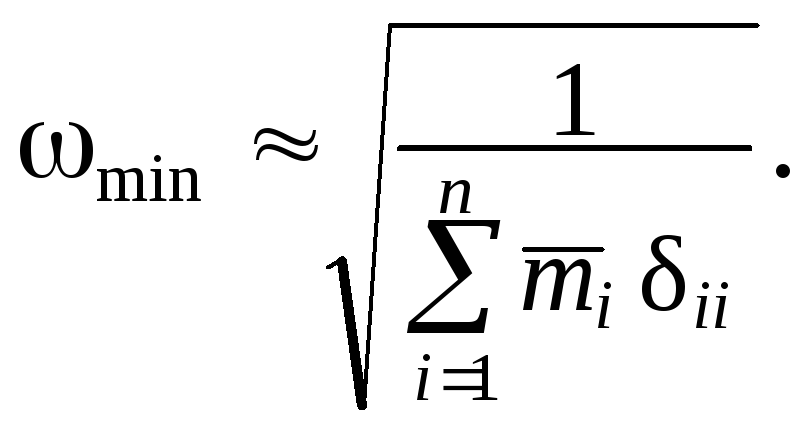

Ко второму способу приближённого определения мини-мальной частоты относится формула Донкерлея ( Doncerlay ):

![]() (

1.143

)

(

1.143

)

г

мы

с

одной

массой

mi

,

совершающей

движе-

ние по i-й

степени свободы.

![]() – парциальная

частота, определяемая

для систе-

– парциальная

частота, определяемая

для систе-

Вывод формулы ( 1.143 ) на основе анализа свойств частот собственных колебаний дан в 2 .

Иная форма записи ( 1.143 ):

(

1.144

)

(

1.144

)

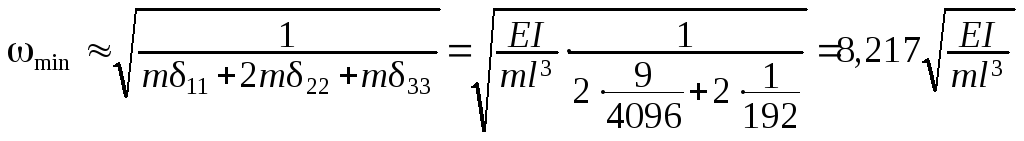

Для балки по рис.1.51: 11 = 33 = 9l3/( 4096 EI );

–

–

погрешность 5,75 %.

Непосредственное практическое применение в динамичес-ких расчётах систем с сосредоточенными массами способов, ре-ализующих энергетический метод, сопряжено с зачастую неоп-равданными математическими трудностями. Современная об-ласть использования энергетического метода в динамике – по-строение теоретических решений новых задач, в том числе в нелинейных постановках, а в прикладном плане – развитие метода конечных элементов ( расширение спектра КЭ, новые расчётные модели ).

2 Филин А. П. Прикладная механика деформируемого твёрдого тела. Сопротивление материалов с элементами теории сплошных сред и стро-ительной механики. Т. 3 / А. П. Филин. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. литературы, 1981. – 481 с.