ЭКГ детское

.pdf

А.В. Прахов

КЛИНИЧЕСКАЯ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ВРАЧА

Руководство для врачей

Издательство

НИЖНИЙ НОВГОРОД ♦ 2009

НИЖНИЙ НОВГОРОД ♦ 2009

УДК 616.12-008.3-073.96-053.2/.5 ББК 57.3:54.10

П704

Р е ц е н з е н т:

зав. кафедрой детских болезней с курсом диетологии

инутрициологии Российского государственного медицинского университета, академик РАМН, д.м.н., проф. В.А. Таболин

Прахов, А.В.

П704 Клиническая электрокардиография в практике детского врача: руководство для врачей / А.В. Прахов. — Н. Новгород: Издательство Нижегородской гос. мед. академии, 2009. — 156 с.; ил.

ISBN 978-5-7032-0755-0

Издание поможет детскому врачу при необходимости прочесть ЭКГ, а главное, имея заключение, врач-педиатр сможет определить круг заболеваний, которые могли вызвать такие ЭКГ-изменения. Издание содержит более 90 схем-рисунков ЭКГ, а также приложения, позволяющие вычислять некоторые параметры ЭКГ.

Книга предназначена в первую очередь для врачей-педи- атров, а также может быть полезна начинающим кардиологам и врачам функциональной диагностики.

УДК 616.12-008.3-073.96-053.2/.5 ББК 57.3:54.10

© |

А.В. Прахов, 2009 |

© |

Издательство Нижегородской |

ISBN 978-5-7032-0755-0 |

гос. мед. академии, 2009 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора................................................................................................................. |

5 |

Нормальная электрокардиограмма ............................................................... |

7 |

Структура нормальной ЭКГ ................................................................... |

7 |

Методика анализа электрокардиограммы ....................................... |

10 |

Особенности электрокардиограммы у детей в разные |

|

возрастные периоды................................................................................. |

11 |

Электрокардиограмма при перегрузках различных отделов |

|

сердца ..................................................................................................................... |

20 |

Гемодинамическая перегрузка правого желудочка....................... |

21 |

Гемодинамическая перегрузка левого желудочка ......................... |

23 |

Электрокардиограмма при гипертрофии различных отделов |

|

сердца ..................................................................................................................... |

25 |

Гипертрофия правого предсердия....................................................... |

25 |

Гипертрофия левого предсердия ......................................................... |

27 |

Гипертрофия обоих предсердий .......................................................... |

28 |

Гипертрофия правого желудочка ........................................................ |

29 |

Гипертрофия левого желудочка........................................................... |

31 |

Гипертрофия обоих желудочков.......................................................... |

33 |

Электрокардиограмма при нарушениях проводимости....................... |

35 |

Синоатриальная блокада ....................................................................... |

35 |

Внутрипредсердная блокада................................................................. |

37 |

Атриовентрикулярные блокады.......................................................... |

38 |

Внутрижелудочковые блокады............................................................ |

44 |

Электрокардиограмма при нарушениях ритма сердца......................... |

57 |

Синусовая брадикардия ......................................................................... |

58 |

Синусовая тахикардия............................................................................ |

59 |

Синусовая аритмия.................................................................................. |

61 |

Отказ синусового узла ............................................................................ |

63 |

3

Активные эктопические нарушения ритма сердца....................... |

65 |

Замещающие эктопические комплексы и ритмы....................... |

103 |

Электрокардиограмма при сочетанных нарушениях образования и |

|

проведения импульса..................................................................................... |

113 |

Синдром слабости синусового узла ................................................ |

113 |

Атриовентрикулярная диссоциация............................................... |

115 |

Синдромы преждевременного возбуждения желудочков....... |

117 |

Электрокардиограмма при некоторых синдромах.............................. |

126 |

Синдром удлиненного интервала Q–T.......................................... |

126 |

Синдром ранней реполяризации желудочков............................. |

129 |

Электрокардиограмма при нарушении баланса электролитов....... |

132 |

Электрокардиограмма при гиперкалиемии.................................. |

133 |

ЭКГ при гипокалиемии ....................................................................... |

134 |

ЭКГ при гиперкальциемии................................................................. |

136 |

ЭКГ при гипокальциемии................................................................... |

137 |

ЭКГ при гипермагниемии................................................................... |

138 |

ЭКГ при гипомагниемии..................................................................... |

139 |

Электрокардиограмма при влиянии некоторых лекарственных |

|

веществ ............................................................................................................... |

140 |

ЭКГ при влиянии сердечных гликозидов ..................................... |

140 |

ЭКГ при влиянии новокаинамида ................................................... |

142 |

ЭКГ при влиянии кордарона ............................................................. |

143 |

ЭКГ при влиянии препараты для наркоза .................................... |

143 |

Библиографический список........................................................................ |

153 |

Приложения...................................................................................................... |

147 |

ОТ АВТОРА

Идея написания этой книги возникла после широкого обмена мнениями с врачами-педиатрами, практикующими в детских поликлиниках, школьнодошкольном секторе, а также в педиатрических стационарах общего профиля и естественным образом не обладающих глубокими знаниями в области детской кардиологии и функциональной диагностики заболеваний сердца.

Выявилась насущная необходимость подготовить издание, которое помогло бы детскому врачу быстро и достаточно точно прочитать электрокардиограмму, а главное, на основании этой информации получить верное представление о клинической значимости найденных электрокардиографических изменений.

Учитывая поставленные задачи, материал в книге изложен следующим образом: сведения о природе описываемого электрокардиографического феномена, его особенностях, типичные схемы-рисунки электрокардиограмм, информация о клинической значимости каждого электрокардиографического феномена, его возможных клинических проявлениях и прогностическом значении. Такое построение материала книги дает возможность педиатру, не искушенному в вопросах функциональной диагностики, достаточно точно и быстро получить необходимое представление о найденной у ребенка кардиальной патологии.

5

Одновременно с этим возможен другой вариант использования этой книги. Имея на руках электрокардиограмму больного ребенка и сравнивая ее с аналогичной схемой-рисунком в настоящем издании, врач может достаточно легко поставить правильный диагноз и определиться с дальнейшей тактикой ведения такого ребенка.

Это издание предназначено прежде всего для врачей-педиатров общего профиля, работающих в больнично-поликлиническом звене практического здравоохранения, а также может быть полезно врачам узких специальностей в их повседневной деятельности.

Профессор А.В. Прахов

Отзывы об этой книге и пожелания авторам присылайте в редакцию по адресам e-mail: cnmt@gma.nnov.ru; cnmt3@list.ru

НОРМАЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА

СТРУКТУРА НОРМАЛЬНОЙ ЭКГ

Электрокардиограмма — это кривая биотоков сердца, на которой можно выделить зубцы и интервалы.

На электрокардиограмме различают 6 зубцов, которые обозначаются буквами латинского алфавита — P, Q, R, S, T, U, причем заглавными буквами обозначаются зубцы амплитудой 5 мм и более, строчными буквами — зубцы амплитудой менее 5 мм. Каждый зубец имеет свою форму.

При оценке зубца обращают внимание на его амплитуду, или расстояние от его вершины до изоэлектрической линии в миллиметрах, и на его ширину, или интервал времени между началом и концом зубца в секундах, а также на ровность его контуров и направление от изоэлектрической линии — вверх или вниз.

Интервалы между зубцами обозначаются двумя буквами, между которыми они заключены: P–Q, Q–T. Интервалы между зубцами оцениваются по продолжительности.

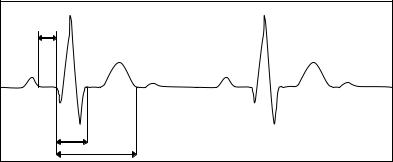

На ЭКГ также различают комплексы, которые включают в себя определенные зубцы и интервалы, отражающие возбуждение предсердий и желудочков сердца. Предсердный комплекс состоит из зубца P, а желудочковый комплекс — из интервала Q–T, в составе которого различают начальную часть — комплекс QRS, промежуточную часть — сегмент ST и конечную часть — зубец Т (рис. 1).

Зубец Р отображает процесс возбуждения в миокарде предсердий. Возбуждение правого предсердия происходит раньше

7

R

P-Q

T

U

Q S

QRS

QRST

Рис. 1. Зубцы и интервалы нормальной ЭКГ

левого на 0,02—0,03". Поэтому восходящее колено зубца Р до его вершины соответствует возбуждению правого предсердия, нисходящее колено зубца — левого предсердия. Направление зубца Р положительное, в III стандартном отведении и аVL он может быть отрицательным, а в аVR — всегда отрицательный. Продолжительность зубца Р увеличивается с возрастом ребенка, но не превышает 0,09", а амплитуда во II стандартном отведении — не более 3 мм.

Зубец Q отражает процесс распространения возбуждения из АВ-узла на межжелудочковую перегородку и сосочковые мышцы. Он в норме всегда обращен вниз. У детей наибольшую амплитуду зубец Q имеет в III стандартном отведении и амплитуда его не превышает 1/4 зубца R в этом отведении.

Зубец R характеризует распространение возбуждения на стенки левого и правого желудочков и верхушку сердца. Он всегда направлен вверх.

Зубец S соответствует распространению возбуждения на базальные участки миокарда желудочков, наджелудочковых гребешков, артериального конуса, субэпикардиальных слоев миокарда. Он непостоянный и всегда отрицательный.

Зубец Т отражает процесс быстрой реполяризации миокарда желудочков. В норме он положительный, кроме отведения аVR, в котором он всегда отрицательный. Может быть отрицательным в отведениях III, V1—V2.

8

Зубец U появляется через 0,01—0,04" после зубца Т и всегда положительный. Продолжительность зубца U составляет в среднем 0,16". Наибольшую амплитуду он имеет в отведениях V2—V3, наименьшую — в отведениях от конечностей. Происхождение его окончательно не известно. На этот счет существует несколько версий, среди которых появление зубца U связывают с растяжением миокарда желудочков в начальной фазе диастолы, с реполяризацией папиллярных мышц или с терминальным процессом реполяризации в волокнах Пуркинье.

Интервал P–Q соответствует периоду от начала возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков и включает время прохождения возбуждения по предсердиям и внутрижелудочковой проводящей системе. Продолжительность интервала P–Q зависит от возраста ребенка и частоты сердечных сокращений и колеблется от 0,08 до 0,18".

Интервал Q–S отражает распространение возбуждения в миокарде желудочков. Продолжительность комплекса QRS колеблется в пределах 0,04—0,09".

Сегмент ST характеризует состояние полного охвата возбуждением желудочков и период ранней реполяризации. Он в норме находится на изоэлектрической линии. У детей допускается смещение сегмента ST от изолинии на 1,0 мм в стандартных и усиленных отведениях от конечностей и на 1,5 мм в грудных отведениях.

Место соединения сегмента ST с комплексом QRS обозначается точкой J. Ее местоположение важно определять для правильного изучения смещения сегмента ST от изолинии.

Интервал Q–T измеряется от начала зубца Q до конца зубца T и характеризует электрическую систолу, время, в течение которого желудочки находятся в электрически активном состоянии. Продолжительность интервала зависит от частоты сердечных сокращений. Увеличение электрической систолы более чем на 0,03" свидетельствует о нарушении обменных процессов и функционального состояния миокарда желудочков. На основании продолжительности интервала Q–T определяется систолический показатель, представляющий собой отношение электрической систолы к продолжительности всего сердечного

9

цикла. Он определяется по специальной таблице (см. Приложение).

Интервал T–P соответствует периоду, когда весь сократительный миокард находится в состоянии покоя, и зависит от частоты сердечных сокращений.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

Анализ электрокардиограммы начинают с определения правильности ее записи, обращая внимание на возможные помехи, обусловленные электрическими наводками, мышечным тремором, плохим контактом электродов с кожей. Затем проверяют амплитуду контрольного милливольта, которая должна соответствовать 10 мм, и оценивают скорость движения бумаги во время регистрации ЭКГ.

Для правильной интерпретации найденных изменений анализ электрокардиограммы проводят по определенной схеме.

1. Анализ сердечного ритма и проводимости:

—регулярность сердечных сокращений,

—подсчет числа сердечных сокращений (по интервалу R–R

иформуле: ЧСС=60 : R–R),

—определение источника возбуждения (ритм может быть синусовым или несинусовым, т.е. исходить из нижележащих очагов автоматизма),

—оценка функции проводимости (длительность интервала

Р–Q).

2. Определение электрической оси (ЭОС) и электрической позиции сердца (см. Приложение).

3. Анализ предсердного зубца Р.

4. Анализ желудочкового комплекса QRST:

—анализ комплекса QRS,

—анализ сегмента S–T,

—анализ зубца Т,

—анализ интервала Q–T.

10