- •Раздел 1. Основные понятия

- •1.1. Общие сведения о сопротивлении материалов

- •1.2. Изучаемые объекты

- •1.3. Расчетные схемы элементов реальных конструкций

- •1.4. Место курса "Сопротивление материалов" в общем цикле дисциплин о механике деформирования упругих тел и образованных из них структур

- •1.5. Нагрузки и их классификация

- •1.6. Внутренние силы

- •1.7. Метод сечений

- •1.8. Основные виды деформаций бруса

- •1.9. Опоры, связи и их классификация

- •1.10. Статически определимые и статически неопределимые балки

- •1.11. Определение реакций в опорных связях

- •1.12. Эпюры внутренних сил и моментов.

- •1.13. Правила построения эпюр внутренних силовых факторов

- •Раздел 2. Теория напряженного состояния

- •2.1. Напряжения

- •2.2. Связь между напряжениями и внутренними усилиями

- •2.3. Виды напряженного состояния

- •2.4. Плоское напряженное состояние

- •2.5. Главные напряжения. Главные площадки

- •2.6. Экстремальные касательные напряжения. Площадки сдвига

- •3.1. Деформации, перемещения

- •3.2. Зависимости между деформациями и перемещениями. Формулы Коши

- •3.3. Основные гипотезы

- •3.4. Кинематические соотношения при изгибе

- •3.5. Экспериментальное изучение механических характеристик материалов при растяжении-сжатии

- •3.6. Испытания материала на растяжение

- •3.7. Определения основных механических характеристик материалов

- •Раздел 5. Уравнения равновесия балки

- •5.1. Уравнения равновесия балки в усилиях

- •5.2. Некоторые особенности эпюр перерезывающих сил и изгибающихмоментов

- •5.3. Уравнения равновесия балки в перемещениях

- •5.4. Ось стержня

- •5.5. Граничные условия

- •5.6. Растяжение и сжатие

- •5.7. Сдвиг. Чистый сдвиг

- •5.8. Деформация при сдвиге. Закон Гука при сдвиге

- •5.9. Кручение

- •Раздел 6. Геометрические характеристики плоских однородных сечений

- •6.1. Cтатический момент инерции сечения

- •6.2. Осевой момент инерции сечения

- •6.5.2. Треугольное сечение

- •6.5.3. Сечение в форме круга

- •6.6. Изменение моментов инерции при параллельном переносе осей

- •6.7. Изменение моментов инерции при повороте осей

- •6.8. Главные моменты инерции. Главные оси инерции

- •6.9. Вычисление моментов инерции сложных сечений

- •Раздел 7. Прямой изгиб

- •7.1. Прямой чистый изгиб

- •7.2. Прямой поперечный изгиб

- •7.3. Формула д.И. Журавского

- •7.4. Расчеты на прочность при изгибе

- •7.5. Балки постоянного поперечного сечения из пластичных материалов

- •7.6. Балки постоянного поперечного сечения из хрупких материалов

- •7.7. Балки переменного поперечного сечения

- •7.8. Определение перемещений в балках постоянного сечения методом непосредственного интегрирования уравнений равновесия

- •7.9. Определение перемещений в балках постоянного сечения методом начальных параметров

- •Раздел 8. Критерии прочности

- •8.1. Основные теории прочности

- •8.1.1. Первая теория прочности, или теория наибольших нормальных напряжений (теория Галилея-Ренкина)

- •8.1.2 Вторая теория прочности, или теория наибольших линейных деформаций (теория Мариотта-Грасгофа, 1862 г.)

- •8.1.3. Третья теория прочности, или теория наибольших касательных напряжений (теория Кулона, 1772 г.)

- •8.1.4. Четвертая (энергетическая) теория прочности, или теория удельной потенциальной энергии формоизменения (Теория Губера-Мизеса-Генки, 1904 г.)

- •8.1.5. Единая теория прочности

- •8.2. Понятия о некоторых новых теориях прочности

- •8.2.1. Критерий прочности Ягна-Бужинского

- •8.2.2. Критерий прочности Писаренко-Лебедева

- •Раздел 9. Сложное сопротивление

- •9.1. Общие положения

- •9.2. Изгиб с кручением брусьев круглого сечения

- •9.3. Эквивалентные напряжения по различным теориям прочности

- •Раздел 10. Расчет конструкций по предельным состояниям

- •10.1. Основные понятия о предельном состоянии

- •10.2. Расчеты при растяжении и сжатии

- •10.3. Расчеты при кручении

- •10.4. Расчеты при изгибе

7.9. Определение перемещений в балках постоянного сечения методом начальных параметров

Этот метод впервые упоминается в работах профессора Н.П. Пузыревского и академика А.Н. Крылова. В дальнейшем он получил широкое применение при решении разнообразных инженерных задач.

Рассмотрим балку длиной l, находящуюся

в равновесии под действием

приложенных к ней внешних сил и опорных

реакций. Определим угол поворота

некоторого сечения и его прогиб.

Полагаем, что в общей для балки

системе координат данное сечение

находится на расстоянии от левого торца (начала системы

координат). На рис. 7.7 показана

левая часть балки с положительной

внешней нагрузкой.

от левого торца (начала системы

координат). На рис. 7.7 показана

левая часть балки с положительной

внешней нагрузкой.

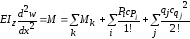

Составим выражения для перерезывающей

силы

и изгибающего момента

и изгибающего момента ,

возникающих в рассматриваемом поперечном

сечении:

,

возникающих в рассматриваемом поперечном

сечении:

;

;

(7.22) .

.

Рис. 7.7

В выражениях (7.22) каждая величина cозначает расстояние от сечения,

в котором приложена соответствующая

сосредоточенная нагрузка или

начинает действие распределенная

нагрузка, до сечения, для которого

определяется значениеQи .

.

Если распределенная нагрузка обрывается

в сечении n-n, расположенном

левее сечения с абсциссой ,

то ее следует продолжить до правого

конца балки и одновременно с этим

приложить на участке от сеченияn-nдо правого конца балки нагрузку той же

величины, но обратного знака.

,

то ее следует продолжить до правого

конца балки и одновременно с этим

приложить на участке от сеченияn-nдо правого конца балки нагрузку той же

величины, но обратного знака.

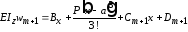

Подставим выражение изгибающего момента

по второй из формул (7.22) в дифференциальное

уравнение изогнутой оси балки

:

:

.

.

Проинтегрируем дважды от 0 до xполученное уравнение, учтя при этом, чтоdx=dc:

;

;

(7.23) .

.

Постоянные интегрирования

и

и относятся к участкуmбалки. Для их

определения рассмотрим два соседних

участкаmиm+1 балки, на границе

которых приложена сосредоточенная

силаP(или приложен сосредоточенный

моментM, или начинается

действие распределенной

нагрузкиq).

относятся к участкуmбалки. Для их

определения рассмотрим два соседних

участкаmиm+1 балки, на границе

которых приложена сосредоточенная

силаP(или приложен сосредоточенный

моментM, или начинается

действие распределенной

нагрузкиq).

Рис. 6.8

;

;

,

,

где

,

, - правые части уравнений (7.23) без членов,

содержащих постоянные

интегрирования.

- правые части уравнений (7.23) без членов,

содержащих постоянные

интегрирования.

Для участка m+1 балки уравнения (7.23) примут вид:

;

;

.

.

На границе участков mиm+1, т. е. приx=а, должно соблюдаться условие неразрывности деформаций (перемещений), которое запишется в виде:

и

и .

.

Следовательно,

и

,

,

откуда

и

и .

.

Рассматривая аналогично участки m+1

иm+2, получим и

и .

.

Следовательно,

;

;

.

.

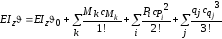

Таким образом, постоянные интегрирования

C (D), входящие в выражения

(7.23), одинаковы для всех участков балки

от первого до последнего, а

потому индексы при этих постоянных в

выражениях (7.23) можно опустить. Для

определенияCиDсоставим по

формулам (7.23) выражение для и

и (для сечения на левом конце балки, т. е.

приx=0). Для этого сечения все

расстоянияcравняются нулю.

Следовательно,

(для сечения на левом конце балки, т. е.

приx=0). Для этого сечения все

расстоянияcравняются нулю.

Следовательно,

и

и .

.

Подставим найденные значения CиDв уравнения (7.23):

;

;

(7.24) .

.

Нагрузки

и

и ,

приложенные к левому концу (начальному

сечению) балки, а также перемещения

,

приложенные к левому концу (начальному

сечению) балки, а также перемещения и

и этого конца называются

начальными параметрами.

этого конца называются

начальными параметрами.

По значениям этих параметров, а также

нагрузок, приложенных к балке по ее

длине, с помощью уравнений (7.24) можно

определить углы поворота

и прогибы

и прогибы любых сечений балки. Поэтому уравнения

(7.24) называются уравнениями метода

начальных параметров.

любых сечений балки. Поэтому уравнения

(7.24) называются уравнениями метода

начальных параметров.

При определении прогибов и углов поворота поперечного сечения балки в выражениях (7.24) следует учитывать все приложенные к балке слева от рассматриваемого сечения внешние сосредоточенные и распределенные нагрузки, включая и опорные реакции.