- •Раздел 1. Основные понятия

- •1.1. Общие сведения о сопротивлении материалов

- •1.2. Изучаемые объекты

- •1.3. Расчетные схемы элементов реальных конструкций

- •1.4. Место курса "Сопротивление материалов" в общем цикле дисциплин о механике деформирования упругих тел и образованных из них структур

- •1.5. Нагрузки и их классификация

- •1.6. Внутренние силы

- •1.7. Метод сечений

- •1.8. Основные виды деформаций бруса

- •1.9. Опоры, связи и их классификация

- •1.10. Статически определимые и статически неопределимые балки

- •1.11. Определение реакций в опорных связях

- •1.12. Эпюры внутренних сил и моментов.

- •1.13. Правила построения эпюр внутренних силовых факторов

- •Раздел 2. Теория напряженного состояния

- •2.1. Напряжения

- •2.2. Связь между напряжениями и внутренними усилиями

- •2.3. Виды напряженного состояния

- •2.4. Плоское напряженное состояние

- •2.5. Главные напряжения. Главные площадки

- •2.6. Экстремальные касательные напряжения. Площадки сдвига

- •3.1. Деформации, перемещения

- •3.2. Зависимости между деформациями и перемещениями. Формулы Коши

- •3.3. Основные гипотезы

- •3.4. Кинематические соотношения при изгибе

- •3.5. Экспериментальное изучение механических характеристик материалов при растяжении-сжатии

- •3.6. Испытания материала на растяжение

- •3.7. Определения основных механических характеристик материалов

- •Раздел 5. Уравнения равновесия балки

- •5.1. Уравнения равновесия балки в усилиях

- •5.2. Некоторые особенности эпюр перерезывающих сил и изгибающихмоментов

- •5.3. Уравнения равновесия балки в перемещениях

- •5.4. Ось стержня

- •5.5. Граничные условия

- •5.6. Растяжение и сжатие

- •5.7. Сдвиг. Чистый сдвиг

- •5.8. Деформация при сдвиге. Закон Гука при сдвиге

- •5.9. Кручение

- •Раздел 6. Геометрические характеристики плоских однородных сечений

- •6.1. Cтатический момент инерции сечения

- •6.2. Осевой момент инерции сечения

- •6.5.2. Треугольное сечение

- •6.5.3. Сечение в форме круга

- •6.6. Изменение моментов инерции при параллельном переносе осей

- •6.7. Изменение моментов инерции при повороте осей

- •6.8. Главные моменты инерции. Главные оси инерции

- •6.9. Вычисление моментов инерции сложных сечений

- •Раздел 7. Прямой изгиб

- •7.1. Прямой чистый изгиб

- •7.2. Прямой поперечный изгиб

- •7.3. Формула д.И. Журавского

- •7.4. Расчеты на прочность при изгибе

- •7.5. Балки постоянного поперечного сечения из пластичных материалов

- •7.6. Балки постоянного поперечного сечения из хрупких материалов

- •7.7. Балки переменного поперечного сечения

- •7.8. Определение перемещений в балках постоянного сечения методом непосредственного интегрирования уравнений равновесия

- •7.9. Определение перемещений в балках постоянного сечения методом начальных параметров

- •Раздел 8. Критерии прочности

- •8.1. Основные теории прочности

- •8.1.1. Первая теория прочности, или теория наибольших нормальных напряжений (теория Галилея-Ренкина)

- •8.1.2 Вторая теория прочности, или теория наибольших линейных деформаций (теория Мариотта-Грасгофа, 1862 г.)

- •8.1.3. Третья теория прочности, или теория наибольших касательных напряжений (теория Кулона, 1772 г.)

- •8.1.4. Четвертая (энергетическая) теория прочности, или теория удельной потенциальной энергии формоизменения (Теория Губера-Мизеса-Генки, 1904 г.)

- •8.1.5. Единая теория прочности

- •8.2. Понятия о некоторых новых теориях прочности

- •8.2.1. Критерий прочности Ягна-Бужинского

- •8.2.2. Критерий прочности Писаренко-Лебедева

- •Раздел 9. Сложное сопротивление

- •9.1. Общие положения

- •9.2. Изгиб с кручением брусьев круглого сечения

- •9.3. Эквивалентные напряжения по различным теориям прочности

- •Раздел 10. Расчет конструкций по предельным состояниям

- •10.1. Основные понятия о предельном состоянии

- •10.2. Расчеты при растяжении и сжатии

- •10.3. Расчеты при кручении

- •10.4. Расчеты при изгибе

3.7. Определения основных механических характеристик материалов

Введем следующие определения.

1. Пределом пропорциональности

называется наибольшее напряжение,

до которого деформации изменяются прямо

пропорционально напряжениям.

называется наибольшее напряжение,

до которого деформации изменяются прямо

пропорционально напряжениям.

2. Пределом упругости

называется напряжение, при котором

образец получает весьма малую остаточную

деформацию (порядка 0,001 - 0,005 %)

первоначальной длины образца.

называется напряжение, при котором

образец получает весьма малую остаточную

деформацию (порядка 0,001 - 0,005 %)

первоначальной длины образца.

3. Пределом текучести

называется напряжение, при котором

деформации образца растут без

увеличения нагрузки.

называется напряжение, при котором

деформации образца растут без

увеличения нагрузки.

4. Пределом прочности

называется напряжение, вызванное

наибольшей нагрузкой на образец за

время эксперимента, отнесенной

к первоначальной площади поперечного

сечения образца.

называется напряжение, вызванное

наибольшей нагрузкой на образец за

время эксперимента, отнесенной

к первоначальной площади поперечного

сечения образца.

Поскольку на построенной диаграмме ординаты представляют собой напряжения, отнесенные к первоначальной площади сечения образца, а не к действительной (уменьшающейся в процессе нагружения образца), такая диаграмма называется условной. Ею пользуются для определения механических характеристик материала. Диаграммой истинных напряжений, учитывающей действительные поперечные сечения образца на всех этапах его испытания, пользуются в металловедении при определении характеристик пластичности материала.

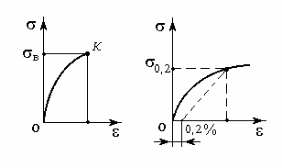

Особенностью диаграммы растяжения для хрупких материалов (рис. 3.6, a), например чугуна, является то, что вплоть до самого разрыва образца наблюдаются незначительные деформации. Разрушение материала происходит внезапно при очень малых остаточных деформациях. Площадка текучести отсутствует. Нет строгой пропорциональности между напряжениями и деформациями. Предел прочности на разрыв у большинства хрупких материалов мал по сравнению с их пределом прочности на сжатие.

Для таких материалов, как дюралюминий,

бронза, высокоуглеродистые

и легированные стали, на диаграмме нет

явно выраженной площадки

текучести (рис. 3.6, б). Для таких

материалов вводится понятие

условного предела текучести - напряжение, соответствующее

относительной остаточной

деформации, равной 0,2 %.

- напряжение, соответствующее

относительной остаточной

деформации, равной 0,2 %.

а)б)

Рис. 3.6

Раздел 5. Уравнения равновесия балки

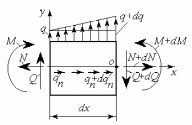

5.1. Уравнения равновесия балки в усилиях

Рис. 5.1

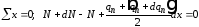

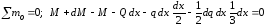

Запишем три уравнения равновесия:

,

,

или

.

.

Пренебрегая бесконечно малой величиной второго порядка малости по сравнению с бесконечно малыми первого порядка, окончательно получим

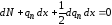

(5.1) .

.

.

.

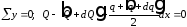

Пренебрегая аналогично бесконечно малыми величинами второго порядка малости в сравнении с малыми первого порядка, получим

(5.2) .

.

;

;

.

.

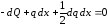

Пренебрегая бесконечно малой величиной второго порядка малости по сравнению с малыми первого порядка, получим

(5.3) .

.

Уравнения равновесия в усилиях (5.2), (5.3) выражают дифференциальные зависимости между изгибающим моментом M, перерезывающей силойQ и интенсивностью внешней распределенной нагрузкиq.