- •«Национальный исследовательский

- •I. Основы АнАлоговой электроники

- •1. Задачи, решаемые электронной техникой, и элементы, необходимые для их решения

- •1.1. Электрические сигналы. Временное и спектральное представление

- •1.2. Усиление электрических сигналов

- •1.3. Модуляция сигналов

- •1.3.1. Амплитудная модуляция

- •1.3.2. Импульсно-кодовая модуляция

- •1.3.3. Широтно-импульсная модуляция

- •А б Рис. 1.19. Компаратор: а – схема; б – временные диаграммы при шим1.4. Фильтрация сигналов

- •1.5. Хранение и отображение информации

- •1.6. Преобразование электрической энергии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Основные результаты первой главы

- •2. Математический аппарат описания электронных элементов

- •2.1. Описание нелинейных элементов

- •2.2. Линеаризация нелинейных уравнений

- •2.3. Частотный анализ линеаризованных цепей

- •2.4. Временной анализ линеаризованных цепей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Основные результаты второй главы

- •3. Полупроводники – основа современной элементной базы электроники

- •3.1. Преимущества полупроводниковых элементов перед электровакуумными

- •3.2. Физические основы электропроводности полупроводников

- •3.3. Электропроводность беспримесного (собственного) полупроводника

- •3.4. Электропроводность примесных полупроводников

- •3.4.1. Донорная примесь

- •3.4.2. Акцепторная примесь

- •3.6. Инерционностьp-n-перехода

- •3.6.1. Зарядная емкостьp-n-перехода

- •3.6.2. Диффузионная емкость

- •3.7. Пробой p-n-перехода

- •3.7.1. Тепловой пробой

- •3.7.2. Электрический пробой

- •3.8. Математическая модельp-n-перехода

- •3.9. Переходметалл – полупроводник

- •Контрольные вопросы и задания

- •Основные результаты третьей главы

- •4. Многопереходные электронные элементы

- •4.1. Полупроводниковые триоды (биполярные транзисторы)

- •4.2. Активный режим работы биполярного транзистора

- •4.3. Статические характеристики биполярного транзистора для активного режима

- •4.4. Инерционность биполярного транзистора

- •4.5. Пробой коллекторного перехода

- •4.7. Нелинейная модель биполярного транзистора

- •4.8. Линеаризованная модель биполярного транзистора

- •4.9. Ключевой режим биполярного транзистора

- •4.10. Полевые транзисторы

- •4.11. Полевые транзисторы с управляющимp-n-переходом

- •4.12. Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •4.13. Ключевой режим работы полевых транзисторов

- •4.14. Тиристоры

- •4.15. Элементы оптоэлектроники

- •4.15.1. Управляемые источники излучения

- •4.15.2. Фотоприемники

- •Контрольные вопросы и задания

- •Основные результаты четвертой главы

- •5. Основы теории электронных усилителей

- •5.1. Общие положения

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.2. Обратная связь в усилительных устройствах

- •5.2.1. Влияние обратной связи на коэффициент усиления.

- •5.2.2. Влияние обратной связи на нестабильность усилителя

- •5.2.3. Влияние обратной связи на нелинейные искажения и шумы усилителя

- •5.2.4. Влияние обратной связи на входное и выходное сопротивления усилителя

- •5.2.5. Устойчивость усилителей с обратной связью

- •5.2.6. Коррекция частотных характеристик для обеспечения устойчивости усилителя

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.3. Принципы построения усилительных каскадов

- •5.3.1. Цепи задания и стабилизации режима покоя

- •5.3.2. Элементы связи усилительных устройств

- •К Рис. 5.34. Оптическая связь онтрольные вопросы и задания

- •5.4. Операционные усилители

- •5.4.1. Модели оу

- •5.4.2. Масштабирующий инвертирующий усилитель

- •5.4.3. Масштабирующий неинвертирующий усилитель

- •5.4.4. Суммирующий усилитель

- •5.4.5. Вычитающий усилитель

- •5.4.6. Интегрирующий усилитель

- •5.4.7. Нелинейные функциональные преобразователи сигналов

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.5. Усилители мощности

- •5.5.1. Линейные усилители мощности

- •5.5.2. Усилители мощности ключевого типа

- •Контрольные вопросы и задания

- •Основные результаты пятой главы

- •6. Автогенераторы

- •Основные результаты шестой главы

- •7. Источники вторичного электропитания электронных устройств

- •7.1. Классическая схема вторичного источника (без преобразования частоты сети)

- •7.2. Функциональные элементы вторичных источников электропитания

- •7.2.1. Преобразователи переменного напряжения

- •7.2.2. Стабилизаторы постоянного напряжения

- •7.3. Вторичные источники с преобразованием частоты сети

- •Vd Схема упр.

- •Vd Схема упр. Ul

- •Контрольные вопросы и задания

- •Основные результаты седьмой главы

- •II. Основы цифровой электроники

- •1. Введение

- •2. Логические функции

- •2.1. Логические функции и способы их представления

- •2.2. Основы алгебры логики

- •2.2.1. Функция не

- •2.2.2. Функция или

- •2.2.3. Функция и

- •2.3. Логические элементы и-не, или-не

- •2.3.1. Элемент и-не (штрих Шеффера)

- •2.3.2. Элемент или-не (стрелка Пирса)

- •2.4. Синтез логических устройств

- •2.5. Выбор системы логических элементов

- •2.6. Минимизация логических функций

- •Контрольные вопросы и задания

- •3. Характеристики и параметры логических элементов, основы схемотехники

- •3.1. Логические уровни, нагрузочная способность

- •3.2. Логические элементы с тремя состояниями

- •3.3. Быстродействие логических элементов

- •3.4. Помехоустойчивость логических элементов

- •3.5. Число входов логических элементов

- •3.6. Специальные типы логических элементов. Логические элементы с открытым коллектором

- •3.6.1. Расширители числа входов

- •3.6.2. Схема согласования уровней

- •3.6.3. Логический элемент с разрешением по входу

- •Контрольные вопросы и задания

- •4. Цифровые устройства комбинационного типа

- •4.1. Преобразователи кодов, шифраторы, дешифраторы

- •4.2. Мультиплексоры

- •4.3. Сумматоры

- •4.4. Цифровые компараторы

- •Контрольные вопросы и задания

- •5. Последовательностные цифровые устройства

- •5.1. Триггеры

- •5.1.5. Триггер Шмитта

- •5.2. Цифровые счетчики импульсов и делители частоты следования

- •5.2.1. Двоичные счетчики

- •5.2.2. Недвоичные счетчики

- •5.3. Регистры

- •Контрольные вопросы и задания

- •6. Генераторы импульСныхСигналов

- •6.1. Автогенераторы прямоугольных импульсов (мультивибраторы)

- •6.2. Ждущий (заторможенный) режим генераторов

- •6.3. Интегральные таймеры

- •6.4. Генераторы линейно изменяющегося напряжения (тока)

- •Контрольные вопросы и задания

- •7. УстройствасОпРяжЕнияцифровых и аналоговых систем

- •7.1. Цифроаналоговые преобразователи

- •7.2. Аналого-цифровые преобразователи

- •7.2.1. Ацп последовательного приближения

- •7.2.2. Ацп параллельного типа

- •7.2.3. Ацп интегрирующего типа

- •Контрольные вопросы и задания

- •8. Введение в микропроцессорную технику

- •8.1. Арифметическо-логические устройства

- •8.2. Полупроводниковые запоминающие устройства

- •8.3. Программируемые логические интегральные матрицы

- •8.4. Интерфейсные устройства

- •Контрольные вопросы и задания

- •Приложение справочные данные интегральных схем

- •Литература

- •Оглавление

8.2. Полупроводниковые запоминающие устройства

Запоминающие устройства (ЗУ) – является важнейшим структурным звеном многих устройств, использующих цифровую (дискретную) информацию, определяющих возможную сложность программы работы, объем исходных и получаемых данных.

Современные полупроводниковые технологии позволяют создавать твердотельные (в интегральном исполнении) ЗУ, обладающие большим объемом памяти и высоким быстродействием.

Основные характеристики ЗУ: информационная емкость, быстродействие, время хранения информации, энергопотребление, надежность.

Информационная емкость определяется количеством информации в битах или байтах, которые ЗУ может хранить одновременно.

Быстродействие – это временной параметр. Измеряется временем цикла записи и чтения информации.

Энергопотребление определяется мощностью, потребляемой от источника питания в режиме записи, чтения и хранения информации.

ЗУ могут быть классифицированы по функциональному назначению, способу хранения информации, технологическому исполнению, способу обращения к массиву элементов памяти.

На рис. 8.2 приведена упрощенная схема классификации микросхем ЗУ.

Рис. 8.2. Упрощенная схема классификации микросхем ЗУ

По энергопотреблению ЗУ можно разделить на две группы:

энергозависимые – мощность от источника питания потребляется во всех режимах работы ЗУ;

энергонезависимые – записанная информация сохраняется и при отключенном источнике питания.

По функциональному назначению можно выделить следующие группы:

1. Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ, или RAM). Обеспечивают запись, хранение, считывание информации во время ее обработки.

2. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ, или ROM). Предназначены для воспроизведения неизменной информации, записанной при изготовлении ЗУ.

3. Программируемые запоминающие устройства (ППЗУ, или PROM). Имеют возможность один раз быть запрограммированы электрическим путем по заданной программе с использованием специальных устройств – программаторов.

4. Репрограммируемые постоянные запоминающие устройства (РПЗУ, или EPROM) с возможностью многократного электрического программирования.

РПЗУ бывают двух типов:

РПЗУ-УФ или EPROM – с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью);

РПЗУ-ЭС или EEPROM – с электрическим стиранием и записью.

К последним относится и флэш-память.

5. Запоминающее устройство может быть реализовано на программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС).

По способу хранения информации ЗУ делятся на статические и динамические.

В статических ОЗУ роль запоминающего элемента (ЗЭ) выполняет триггерная структура. Статические ЗУ более сложные, но обладают высоким быстродействием.

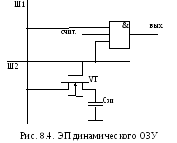

В динамических ЗУ запоминающим элементом является конденсатор, заряжаемый или разряжаемый через ключ на МДП-транзисторе. По своей технологии динамические ОЗУ обладают большей плотностью упаковки, но сравнительно низким быстродействием. Кроме того, динамические ОЗУ требуют периодического восстановления (перезаписи) информации.

В основу изготовления ЗУ положены различные полупроводниковые технологии: биполярные структуры ТТЛ, ЭСЛ, И2Л, на основе полевых транзисторов Р-МОП, n-МОП, КМОП-структуры.

Лучшими характеристиками обладают РПЗУ-ЭС на основе МНОП-транзисторов (флэш-память).

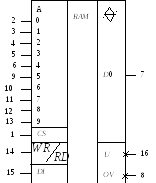

На рис. 8.3 представлена типовая структурная схема полупроводникового запоминающего устройства, состоящая из следующих типовых узлов: матрицы накопителя (МН), дешифратора строк и столбцов (DCX, DCY), устройства записи, устройства считывания (УС), устройства управления (УУ). В зависимости от конкретного типа ЗУ ряд узлов могут отсутствовать.

Рис. 8.3. Структурная схема запоминающего устройства

Управляющие сигналы (CX – выбор микросхемы; SEX, SEY – строб; X, Y, WD/WR – запись/чтение) поступают в устройство управления и устройство записи и определяют режим работы ЗУ (запись, хранение, считывание информации). DCX, DCY – определяют запоминающие элементы, в которые записывается (или считывается) информация.

Основной составной частью ЗУ является матрица накопления. Существует два принципа организации накопителя.

1. Массив элементов памяти (ЭП), объединенный в матрицу накопителя. Элемент памяти может хранить один бит информации. Каждый элемент (ЭП) имеет свой адрес. Для обращения к ЭП необходимо его выбрать с помощью кода адреса, сигналы которого подводят к соответствующим выводам ЗУ. Запоминающее устройство, ОЗУ или ПЗУ, которое допускает обращение по адресу к любому ЭП в произвольном порядке, называют запоминающим устройством с произвольной выборкой (ЗУПВ). При такой организации матрицы нужен один вход и один выход. Такую организацию матрицы накопителя, при которой можно записывать или считывать один бит, называют одноразрядной.

2. Матрица состоит из ячеек памяти. В каждую ячейку входит n элементов памяти, т. е. каждая ячейка состоит из n-разрядов и образует «слово». Такую организацию матрицы накопителя называют «словарной». У таких ЗУ n-входов и n-выходов. Запись и считывание производится по «словам».

Принципы построения элементов памяти в ОЗУ и ПЗУ различные.

Как уже указывалось, в статических ОЗУ элементы памяти строятся на триггерах. Примером построения может служить ранее рассмотренный регистр хранения (§5.3). Схема элемента памяти динамического ОЗУ приведена на рис. 8.4. Информация хранится емкостью Cзи. В режиме записи импульс подается на шину строки (Ш2), а информация (Uс) – на шину столбца (Ш1). Транзистор открывается и емкость заряжается, если Uc= «1», или разряжается – при Uc=”0”. При считывании на Ш2 и вход считывания приходит 1, транзистор открывается, на шине столбца (Ш1) появляется информация, хранящаяся в емкости, и через элемент И передается на выход. В интегральных ОЗУ величина емкости Cзи порядка 0,1 пф, ток утечки – 10–10 А, поэтому через 2 мс требуется восстановление заряда емкости и в таких ОЗУ вводятся устройства регенерации (на рис. не показаны).

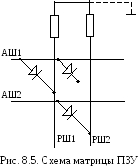

В качестве элементов памяти ПЗУ (ROM)

используются диоды, транзисторы разных

типов. Запись информации осуществляется

методом включения элемента в требуемое

перекрытие матрицы с помощью сменной

маски при изготовлении ПЗУ. На рис. 8.5

приведен фрагмент ЭП матрицы ПЗУ на

диодах. АШ – адресные шины, РШ – разрядные

шины. При считывании записанной информации

на Аш

подается «1». Там, где диод соединяет

АШ с РШ, на последней появляется 1,

где не соединяет – 0.

качестве элементов памяти ПЗУ (ROM)

используются диоды, транзисторы разных

типов. Запись информации осуществляется

методом включения элемента в требуемое

перекрытие матрицы с помощью сменной

маски при изготовлении ПЗУ. На рис. 8.5

приведен фрагмент ЭП матрицы ПЗУ на

диодах. АШ – адресные шины, РШ – разрядные

шины. При считывании записанной информации

на Аш

подается «1». Там, где диод соединяет

АШ с РШ, на последней появляется 1,

где не соединяет – 0.

А налогичным

способом строятся и матрицы

программируемых постоянных ЗУ. В них

диоды к разрядным шинам подключаются

через плавкие перемычки, которые при

программировании пережигаются.

налогичным

способом строятся и матрицы

программируемых постоянных ЗУ. В них

диоды к разрядным шинам подключаются

через плавкие перемычки, которые при

программировании пережигаются.

Отличительная особенность микросхем РПЗУ (или EPROM) заключается в их способности к многократному перепрограммированию самим пользователем. Это свойство микросхем обеспечено применением ЭП со свойствами управляемых перемычек. К таким элементам относятся полевые транзисторы n-МОП с двойным затвором и лавинной инжекцией заряда (ЛИЗМОП). Они положены в основу РПЗУ с ультрафиолетовым стиранием.

В РПЗУЭС (или EEPROM) используются полевые транзисторы с плавающим затвором (МНОП). Принцип действия таких транзисторов рассмотрен в ч. I, гл. 4.13.

Промышленностью выпускаются ЗУ в виде микросхем, которые различаются технологией изготовления, информационной емкостью, быстродействием и т. д. В схемах устройств используются условные изображения ЗУ (см. рис. 8.6).

На

рис. 8.6, а

приведено статическое ОЗУ с одноразрядной

организацией с тремя состояниями по

выходу ( );

на рис. 8.6, б

– статическое ЗУ со словарной организацией

с выводами, используемыми для вывода и

ввода информации; рис. 8.6, в

– программируемое ЗУ со словарной

организацией и открытым коллектором

(

);

на рис. 8.6, б

– статическое ЗУ со словарной организацией

с выводами, используемыми для вывода и

ввода информации; рис. 8.6, в

– программируемое ЗУ со словарной

организацией и открытым коллектором

( );

рис. 8.6, г

– перепрограммируемое EPROM ЗУ со словарной

организацией с ультрафиолетовым

стиранием с тремя состояниями по выходу.

На микросхемах ЗУ используются следующие

обозначения выводов: A

– адрес; CS

– выбор; DIO

– данные выход-вход; DO

– выходные данные; ОV,

U

– напряжение питания; WR

– запись; RD

– считывание.

);

рис. 8.6, г

– перепрограммируемое EPROM ЗУ со словарной

организацией с ультрафиолетовым

стиранием с тремя состояниями по выходу.

На микросхемах ЗУ используются следующие

обозначения выводов: A

– адрес; CS

– выбор; DIO

– данные выход-вход; DO

– выходные данные; ОV,

U

– напряжение питания; WR

– запись; RD

– считывание.

|

|

|

|

а |

б |

|

|

|

|

в |

г |

|

Рис. 8.5. Условное изображение микросхем ЗУ: а – К155РУ7; б – КМ132РУ9А; в – КР556РТ4; г – К573РФ5 | |