Kopia_Istoria / Копия История / vladimir-fortunatov-istoriya-mirovyih-tsivilizatsiy

.pdfляемость каждой из земель.

При этом почему-то редко говорится о тех больших людских и материальных потерях, к которым приводили непрерывные фео дальные войны. Под одними и теми же иконами русские люди, в языковом, культурном и этническом отношении близкие друг другу, убивали друг друга во имя политических амбиций Рюрико вичей. Крайне уязвимое геополитическое положение Древнерус ского государства – между кочевым, ненасытным и безжалост ным Востоком и оседлым, но агрессивным и не менее безжалост ным Западом – требовало крепкого централизованного государ ства, а не той аморфной конфедерации древнерусских земель, в которую превратилась держава, созданная Олегом, Святославом, Владимиром Святым и Ярославом Мудрым. То, что для некоторых европейских государств оказывалось терпимым, для русских зе мель было смертельно опасно. Съезд русских князей в городе Любече недалеко от Киева в 1097 г., по-видимому, руководство вался благими намерениями, когда стремился установить опре деленные «правила игры». Однако, с учетом последующего разви тия событий, нельзя не признать, что установление принципа «каждый да владеет своей отчиной» фиксировало факт распада единого государства на наследственные владения князей из Дома Рюриковичей. Тем самым был подписан приговор древнерусско му государству. Но цивилизации, созданной русским народом, предстояла более сложная судьба.

Русские первое жестокое поражение от монголов потерпели в 1223 г. на реке Калке, что впадает в Азовское море недалеко от устья Дона. В 1236 г. войска под командованием внука Чингисха на Батыя[96] разгромили государство волжских болгар. Зимой 1237–1238 гг. были разорены русские земли от Рязани почти до Новгорода (до него монголы не дошли 100 верст). В 1240–1242 гг. были разгромлены юго-западные и западные русские земли, включая Киев. Над русским народом нависла угроза тотального уничтожения. С 800 по 1237 г. вторжение кочевников на русские земли происходило в среднем раз в четыре года. В последующие два столетия набеги и опустошения совершались почти каждый год.

Некоторые современные авторы считают, что с установлением монголо-татарского ига, включением русских земель в состав государства Золотая Орда древняя русская цивилизация прекрати ла свое существование. В условиях подчинения иной культурноисторической системе сформировался новый этнос, новое обще ство, новое государство – Московское, новая цивилизация, которая была ближе к Востоку, а не к Европе, как Киевская Русь. Отдель ные авторы доходят до прямого обвинения Александра Невского

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 131

в коллаборационизме, т. е. в пособничестве захватчикам. Указы вают на то, что папа Иннокентий IV предлагал ему церковную унию с Западом, политическое сотрудничество в обмен на воен ную и экономическую (торговую) помощь.

«Ответ» Александра Невского был однозначным. 15 июля 1240 г. русский князь разгромил норвежско-шведско-финское войско под руководством ярла (главы шведской администрации) Бирге ра на реке Неве[97]. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского (Псковского) озера были разгромлены крестоносцы Ливонского ордена, в кото ром объединились Орден меченосцев и Орден крестоносцев. В 1246, 1247 и 1249 гг. были отражены новые набеги, и в 1251 г. с Норвегией было заключено соглашение о перемирии и добросо седстве. Опасность с Запада значительно уменьшилась.

Отношения с монголами начал налаживать еще отец Алексан дра Ярослав П. Он первым приехал на съезд оставшихся в живых русских князей, созванный Батыем в 1243 г. в Сарае, столице Зо лотой Орды. Первым выразил почтение к монгольским богам и в знак покорности прошел, наклонившись, под двумя скрещенны ми копьями (это и называлось «игом»). Своего сына Константина он отправил заложником в Монголию, демонстрируя полное под чинение и доверие к монголам, которые в 1243 г. дали ему ярлык на старейшинство среди русских князей, а через 3 года отравили как слишком сильного и опасного руководителя.

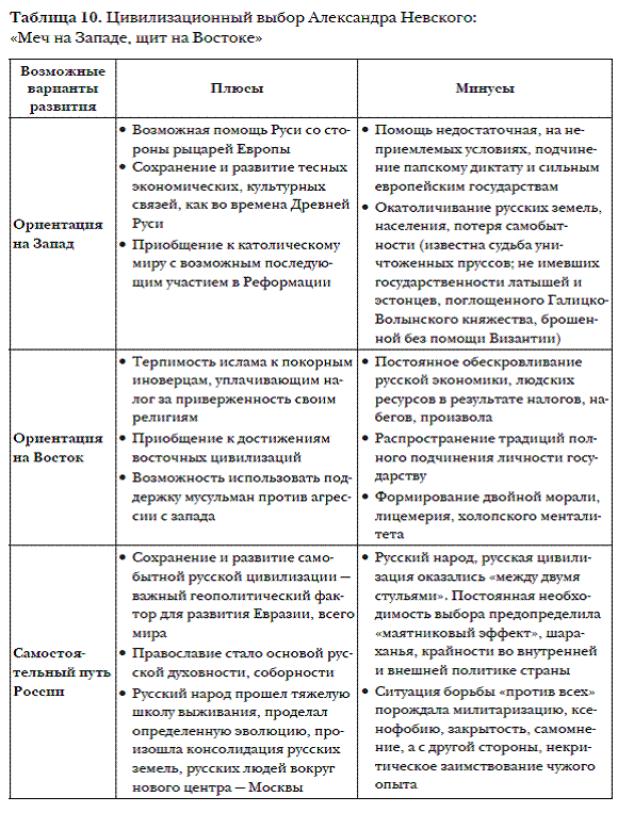

Александр Невский ежегодно лично отвозил дань в Орду, сле дил за ее полным и своевременным сбором, не допускал народ ных выступлений, всячески подчеркивал вассалитет Руси по от ношению к ханам внешними личными знаками внимания. Он четырежды ездил в Орду, в том числе в Монголию, в Каракорум, в «логово зверя», мог объективно оценить мощь державы Чинги зидов. По мнению известного историка В. В. Похлебкина, прин цип «Меч на Западе, щит на Востоке» объективно соответствовал интересам русских людей. «Необходимо не подвергать Русь опас ности уничтожения, а сохранять силы всечасно и всемерно. Надо, чтобы на Русь и ее народ работало только время. Кроме того, с монголами можно договориться, не поступаясь национальными и идеологическими принципами, своим государственным устрой ством или народной самобытностью, т. е. откровенно проводить политику задабривания татар, посылая им не только государ ственную дань, но и подарки, взятки»[98].

Цену «западной помощи» хорошо показала судьба Византии. В 1439 г. византийские правители согласились на унию с католи цизмом, получив от Папы Римского обещание помощи против турок. Собранное «с бору по сосенке» рыцарское войско потерпе ло сокрушительное поражение от турок в сражении у Варны в

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 132

1444 г. Византийцы, предоставленные самим себе, не смогли вы стоять, и 29 мая 1453 г. Константинополь был взят штурмом. Ты сячелетняя история византийской цивилизации закончилась. Политику европейских правителей в отношении Византии не назовешь дальновидной. Падение этого мощного юго-восточного бастиона на пути экспансии восточных обществ позволило тур кам завоевать все Балканские государства и в течение веков тер зать Европу.

Русские земли находились в стороне от первоначальных путей крестоносцев. Но в конце XII в. созданный в Палестине Орден крестоносцев был перебазирован в Прибалтику. Папа Римский Целестин II объявил Северный крестовый поход. В 1200 г. кресто носцы разбили силы ливов и земгалов, а в 1201 г. в устье реки Двины основали крепость Ригу, нынешнюю столицу Латвии. В течение нескольких десятилетий крестоносцы вели истребитель ную войну против языческих племен пруссов. Из 200 тыс. пруссов в живых осталось около 40 тыс., причем все они были онемечены. Последний предводитель пруссов был повешен и уже мертвый пронзен мечом[99]. Русские князья оказывали помощь прибал тийским народам, но к моменту вторжения Батыя немцам уда лось выйти на границы с русскими северо-западными землями. От пруссов осталось только название данного региона (Восточная Пруссия в настоящее время является Калининградской областью, входящей в Российскую Федерацию). Эстонцы и латыши на про тяжении веков «кормили» Орден, который мало чем отличался от Орды. Только военное поражение, нанесенное Тевтонскому ордену польско-литовско-русским войском у Грюнвальда (в Вос точной Пруссии; по-литовски Грюнвальд – Жальгирис, по-русски «Зеленый лес») в 1410 г., умерило аппетиты этих «проповедни ков» веры Христовой. На северо-западе русской государственно сти пришлось столкнуться с мощнейшим нажимом «западной христианской цивилизации», которая пришла в русские пределы «с огнем и мечом».

Важным историческим уроком событий XIII в. стало пришед шее позднее понимание необходимости иметь сильное государ ство с единой властью и вооруженными силами. Н. М. Карамзин писал: «Если бы Россия была единодержавным Государством (от пределов Днепра до Ливонии, Белого моря, Камы, Дона, Сулы), то она не уступила бы в могуществе никакой Державе сего времени; спаслась бы, как вероятно, от ига Татарского, и, находясь в тесных связях с Грециею, заимствуя художества ее, просвещение, не от стала бы от иных земель Европейских в гражданском образова нии»[100].

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 133

В середине XIII в. русская цивилизация оказалась между двух огней. Князю Александру Ярославичу Невскому (1220–1263) при шлось делать поистине исторический выбор: или вступить в со юз с католической Европой, чтобы совместно бороться против монголо-татарских завоевателей; или, не надеясь на западную помощь, подчиниться Орде и рассчитывать на то, что «Даст Бог – Орда переменится».

• Имена. Александр Невский

Александр Невский (1220–1263 гг., правил с 1252-го) – сын Яросла ва II Всеволодовича, князь Новгородский, с 1252 г. великий князь Владимирский и старший из русских князей по ханскому ярлыку. Разгромил шведов в Невской битве 15 июля 1240 г. и немцев в Ледовом побоище 5 апреля 1242 г. Успешно воевал с литовцами; не проиграл ни одного сражения. Отверг предложение Папы Римско го о союзе против Орды. Выпросил помилование хана для восстав ших жителей русских городов, спас Отечество полной покорно стью Орде, куда ездил 4 раза; считал невозможным противобор ство с Ордой, но был уверен в будущем освобождении русских земель.

Умер на пути из Орды домой, возможно, был отравлен. Прах князя Александра Невского находится в Александра-Невской лавре Санкт-Петербурга. Первый князь, получивший прозвище за воин ский подвиг – Невский. Канонизирован православной церковью[101]. Гениальная политика Александра Невского – «Меч на Западе, щит на Востоке» – полностью оправдалась. Русская цивилизация спа слась. Александр Невский был выдающимся героем для своих со временников и для потомков, включая советский период; в 1942 г. был введен орден Александра Невского. В Петербурге и Великом Новгороде установлены памятники Александру Невскому. В Пе тербурге есть улица, площадь, станция метро (с мозаичным пан но «Ледовое побоище»), носящие его имя.

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 134

• Имена. Сергий Радонежский

Сергий Радонежский (около 1321–1391). В миру Варфоломей. Сын ростовского боярина Кирилла и его жены Марии. Родители разорились и перебрались из Ростовской земли в село Радонеж. После смерти родителей Варфоломей вместе с овдовевшим бра

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 135

том Стефаном срубил в лесу келью, принял монашеское имя Сер гий и соорудил маленькую Троицкую церковь, положив начало будущей знаменитой Троице-Сергиевой лавре.

Пятьдесят лет Сергий Радонежский рубил кельи для новых монахов, носил воду, пек хлеб, кроил и шил одежду. Он жил для других, самоотверженно преодолевая все жизненные невзгоды. Сергий приобрел колоссальный моральный авторитет. Счита лось, что он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую бит ву и направил с князем иноков Пересвета и Ослябю, погибших в сражении.

У Сергия было необычайно выразительное скуластое худощавое лицо, обрамленное копной густых рыжеватых волос, и широкая, уже тронутая сединой борода. На шитом покрове в изображении Сергия (конец XIV– начало XV в.) мастер сумел передать отсут ствующий, устремленный «внутрь себя» взгляд слегка раскосых глаз. Облик аскета, отшельника подчеркивает длинный коричне вый плащ, скрывающий фигуру «старца». Это один из наиболее ранних и, как считается, достоверный портрет человека XIV в.

Над могилой Сергия Радонежского, который был причислен к лику святых на следующий год после смерти, был построен собор. На территории Троице-Сергиевой лавры (в 70 км к северу от Моск вы, современный г. Сергиев Посад) находятся соборы, построенные в XV–XVII вв., Московская духовная академия и духовная семинари я[102]»

Вопреки досужим рассуждениям о гибели или перерождении древнего русского этноса стоит вспомнить, что до Ладоги, Новго рода (где зародилась русская государственность), многих других мест монголам добраться не удалось. На значительных террито риях на протяжении 1237–1480 гг. присутствие монголо-татар бы ло номинальным, а административно-хозяйственные функции по поручению хана выполняли местные князья, те же Рюрикови чи. В сфере «Человек и Природа» русские люди оказывались в сложных природно-климатических условиях русского северо-вос тока. Но они сохранили свой жизненный уклад землепашцев, освоили новые земли и более плотно заселили Новгородскую и Псковскую земли, Тверское, Суздальское, Владимирское, Нижего родское, Московское и другие две с лишним сотни удельных кня жеств. Татары, приняв ислам и следуя принципу веротерпимости (при уплате религиозного налога), не вмешивались в дела рус ской церкви, которая сыграла исключительно важную роль в сохранении древнерусского культурного наследия, идеи общно сти судьбы всех русских земель.

Русские православные священники, возможно, не вели споров о цивилизационной принадлежности Руси, Московского княже

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 136

ства, но и у московских князей, потомков Даниила Александрови ча, и у жителей русских земель поддерживали неприязнь и даже ненависть как к «папистам», так и к «басурманам». Подозритель ность к любым иностранцам, иноверцам зародилась не в правле ние И. В. Сталина, а значительно раньше. С XV и почти до конца XVIII в. совращение православного человека в любую другую веру наказывалось как опаснейшее преступление. Русская ксенофобия была обращена и на Запад, и на Восток.

Монголо-татары ассимилировали (иногда просто полностью уничтожали) различные немногочисленные этносы. Однако «пе реварить» китайцев, персов, арабов и русских им оказалось явно не под силу. К тому же «кочевая цивилизация», нацеленная на исключительно паразитическое существование, такой задачи и не ставила.

• Инновации. Рецепция: проблема межцивилизационного взаимодействия

Бессмысленно отрицать значительное влияние «татарщины» на эволюцию русской нации, русской государственности, русской цивилизации. Однако непредвзятому аналитику очевидно, что русские заимствования у агарян-басурман носили явно выбороч ный характер. Объективно все заимствования (трудно сказать, насколько осознанно это происходило) сводились к одному знаме нателю: воспринять у захватчиков все то, что позволит изба виться от иноплеменных и иноверных пришельцев.

При этом в условиях «монгольской Руси» возобновились и при обрели новое качество процессы в политической, экономической и социальной сферах, которые уже начались в Древней Руси. Приуче ние населения к тяглу, к несению совокупности государственных повинностей началось еще при княгине Ольге. Московские князья «собиранием власти» и «собиранием земель» продолжали линию первых Рюриковичей, Владимира II Мономаха и «самодержца» Ан дрея Боголюбского. Жесткое единовластие монголо-татарских ханов служило для московских князей ближайшим примером, но во все времена и у любых народов правители стремились и стре мятся сделать свою власть максимально полной. И лишь в по следние столетия сопротивление такой концентрации власти в одних руках все чаще оказывалось результативным.

Московские князья в новых исторических условиях воссоздали служилое сословие, которое в большинстве стран мира вне реша ющей зависимости от внешнего фактора составляло главную социальную опору верховной власти. Западноевропейские рыцари, японские самураи и русские дворяне отличались по способу воз никновения сословной группы, но функции были схожие: защи щать правителей, управлять населением, составлять ядро во

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 137

оруженных сил.

В духовно-культурной и повседневно-бытовой сферах влияние восточной цивилизации следует не только оценивать по заим ствованиям, но и вспомнить о том, что не было принято. Так, русские не стали многоженцами, не перестали есть свинину, не стали пить кумыс, а русское уголовное право хотя и ужесточи лось, но все-таки не предусматривало таких мер наказания, как ломание позвоночника или вырывание сердца (по «Ясе» Чингисха на). Зато сабля вместо тяжелого меча, элементы военного ис кусства, некоторые виды одежды и т. д. были удачно заимство ваны русскими.

Способность к адекватной рецепции опыта других цивилизаций, народов, стран может служить важнейшей характеристикой творческого потенциала политиков, правящих элит на протяже нии всей истории человечества. Для всей истории России это стержневая проблема.

Правителем, который завершил усилия своих предков Данило вичей и заложил основы русского единого централизованного государства, стал Иван III Васильевич (1440–1505, правил с 1462го). В 1477 г. прекратилась выплата дани. В 1480 г. после почти бескровного «стояния на реке Угре», когда монголо-татарское войско не решилось форсировать Угру и вступить в сражение с сильным русским войском, зависимость от Орды была оконча тельно уничтожена.

В течение нескольких лет Папа Римский, Ливонский орден, Дания, Венгрия, Молдавское княжество, Германия, Турция, Пер сия, Крымское ханство и другие государства признали суверенное русское государство, установили с ним дипломатические отноше ния и признали за Иваном III титул «государя всея Руси». Терри тория нового государства называлась Русь, Русия (Руссия), Руская земля. Иван III сразу начал политическую, дипломатическую и вооруженную борьбу за возвращение исконно русских земель, некогда входивших в состав Древней Руси, и включение их в Московское государство как преемника древнерусского государ ства. В результате войн с Великим княжеством Литовским к Москве отошли Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, Брянск и др. Казанское ханство стало вассалом Руси. В 1492 г. был основан Иван-город напротив Нарвы, являющийся ныне пограничным российским городом на границе с Эстонией. Каменные крепости были построены в Коломне и Туле.

Великий князь Московский Иван III именовался Государем всея Руси, проводил централизацию и укрепление политической вла сти. Были заложены основы культа личности высшего руководи теля государства, который позже стал называться царем: особые

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 138

церемониалы выходов к народу, встреч с послами, одежды, знаки царской власти. Были созданы первые центральные государ ственные учреждения – Казна и Дворец. Зарождалась приказная система управления. Появились дьяки. Оформлялась Боярская дума. В 1497 г. Иван III утвердил Судебник, общерусский свод законов, заменивший Русскую Правду. Появился государствен ный герб– двуглавый орел. Символом высшей власти стала «шапка Мономаха», роскошно украшенный головной убор правителя го сударства. Иван III ввел наследование престола по желанию дей ствующего самодержца. В Москве при участии итальянских архи текторов развернулось строительство. Укреплялся Кремль, по явились ряд храмов, Грановитая палата. Иван Великий основал самодержавное правление, создал новую политическую систему.

При Иване III территория русского государства увеличилась в 6 раз и достигла 2,6 млн км2. Население составляло 2–3 млн чело век. Возникли условия для дальнейшего экономического, поли тического и культурного развития страны, расширения междуна родных связей, укрепления безопасности страны. Иван Великий закончил «собирание власти» и «собирание земли», создал по сути новую политическую систему, которую впоследствии неод нократно реформировали.

• Имена. Иван III

Иван III (1440–1505, правил с 1462-го). Иван Васильевич родился в 1440 г. и был вторым сыном Василия II Васильевича и малояро славской княжны Марии Ярославны. Детство Ивана пришлось на время феодальной междоусобицы, в которой его отец сохранил трон, но был ослеплен и получил прозвище Темный. Иван с мало летства помогал отцу. Он был обвенчан с тверской княжной Марией Борисовной в политических целях, когда ему было 12, а ей 10 лет. Сын от этого брака умер, не дожив до 30 лет.

Вторым браком Иван женился на Софье (Зое) Фоминичне Па леолог, племяннице последнего византийского императора. Брак имел большое политическое значение, русский правитель считал себя законным правопреемником византийских императо ров[103]. В составе государственных регалий как вклад Софии Па леолог появился новый царский трон из слоновой кости с изобра жением на спинке единорога, превратившегося в одну из самых распространенных эмблем русской государственной власти. О Софье бытовали разные мнения. Одни считали, что «первая да ма» государства слишком вмешивается в государственные дела и отрицательно влияет на мужа. Говорили о ее безобразной внеш ности, чрезмерной полноте и других недостатках. Другие отме чали ее благотворное влияние на русскую культуру, считали ее заслугой привлечение итальянских архитекторов, других масте

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 139

ров. Даже появление российского герба – двуглавого орла – связы вают с византийским влиянием. Полнота и крупные телесные достоинства заморской принцессы рассматривались ее доброхо тами как царственная дородность и признак способности к де торождению. Сейчас трудно спорить, кто был ближе к истине. Но некоторые факты бесспорны. Софья обеспечила Ивана III на следниками: родила 10 детей, включая пятерых сыновей. Следует вспомнить, что для многих русских правителей проблема наслед ника стояла весьма остро.

Из всех 75 российских монархов (за 862-1917 гг.), а также после дующих руководителей государства Иван III Васильевич наиболь шее число лет реально руководил, правил государством (1462–1505 гг., 43 года). Правда, Иван IV Грозный, внук Ивана III, формально правил 51 год (1533–1584). Но фактическим правите лем государства Иван Васильевич являлся только с 17 лет, после венчания на царство (1547–1584, т. е. 37 лет). 43 года, как и Иван III, находился на троне Петр Великий (1682–1725), если считать с 10 лет, когда он был провозглашен царем. Реальным самодержав ным правителем Петр I стал с 1696 г., когда умер его соправи тель Иван V. Около 30 лет управляли государством Олег, Ярослав Мудрый, Василий I, Михаил Федорович Романов, Николай II, И. В. Сталин.

Иван III принял титул Государя всея Руси, утвердил двуглавого орла в качестве герба России. Фактически основал Московское царство. «Россия нынешняя образована Иоанном», – считал Н. М. Карамзин. Современники считали Ивана III Великим.

После захвата турками Константинополя в 1453 г. и гибели Ви зантийской империи была оформлена первая русская государ ственная идеология, которая выражалась в формуле: «Москва – третий Рим, второй Царь-град». Русское государство стало рас сматриваться как оплот подлинного христианства – православия, как защитник всех православных, большая часть которых оказа лась под властью Османской империи. Фактически Иван III впер вые заявил претензию на главное и особое место России в миро вом цивилизационном процессе. Не будет преувеличением утвер ждать, что пребывание «под монголами» способствовало укреп лению самобытности русской цивилизации, которая не только смогла выжить в сложнейших условиях, но и сразу стала бороть ся за особое место в системе международных отношений.

Многие авторы считают, что изображение двуглавого орла, ко торый является гербом современной Российской Федерации, бы ло заимствовано у династии Габсбургов, именовавших себя импе раторами Священной Римской империи. Иван III стремился пока зать Габсбургам возросшую роль своего государства и его между

Фортунатов В. В.: История мировых цивилизаций / 140