- •Белорусский государственный медицинский университет

- •Биологическая химия

- •Содержание

- •Предисловие

- •Структура и функции белков и пептидов. Сложные белки

- •Классификация белков

- •I. Функциональная (по функции, выполняемой в организме)

- •II. По форме молекулы

- •Свойства аминокислот

- •Уровни структурной организации белковых молекул

- •Сложные белки

- •Методы исследования структуры белков и пептидов

- •Этапы исследования первичной структуры белков и пептидов

- •Методы разделения белков Отделение белков от низкомолекулярных примесей

- •Разделение белков по молекулярной массе

- •Выделение индивидуальных белков

- •Анализ гомологичных белков

- •Установление ак-последовательности белка

- •I. Определение n-концевой ак

- •II. Определение с-концевой ак

- •III. Определение ак-последовательности

- •Белки соединительных тканей (Молекулы внеклеточного матрикса)

- •Фибриллярные структурные белки

- •Фибриллярные адгезивные белки

- •Введение в энзимологию. Свойства ферментов

- •Классификация и номенклатура ферментов

- •Строение фермента

- •Единицы измерения активности

- •Влияние температуры

- •Влияние рН

- •Влияние концентрации субстрата

- •Регуляция активности ферментов Принципы регуляции химических процессов в клетке

- •Влияние ингибиторов

- •Ковалентная модификация структуры фермента

- •Примеры использования ингибиторов в медицинской практике

- •Множественные формы ферментов

- •Медицинские аспекты энзимологии

- •Причины гиперферментемий

- •Применение ферментов в медицине

- •2 Стороны метаболизма

- •Общая схема катаболизма пищевых веществ атф и адениловая система клетки

- •Окислительное декарбоксилирование пирувата

- •Последовательность реакций, катализируемых пируватдегидрогеназным комплексом

- •Регуляция пируватдегидрогеназного комплекса

- •Лимоннокислый цикл Кребса, цикл трикарбоновых кислот (цтк)

- •Функции цикла Кребса

- •Регуляция цтк

- •Тканевое дыхание, окислительное фосфорилирование

- •Комплексы дыхательной цепи

- •Пути утилизации кислорода клеткой

- •Переваривание, всасывание, поступление в клетку углеводов. Метаболизм гликогена

- •Переваривание углеводов

- •Всасывание углеводов

- •Транспорт глюкозы в клетки

- •Превращение глюкозы в клетках

- •Метаболизм гликогена

- •Синтез гликогена (гликогенез)

- •Распад гликогена (гликогенолиз)

- •Гликолиз. Аэробное окисление глюкозы. Глюконеогенез гликолиз

- •Патогенетическая взаимосвязь углеводов пищи и кариеса

- •Аэробное окисление глюкозы

- •Глюконеогенез

- •Пентозофосфатный путь. ГлюкуроновЫй путь пентозофосфатный путь

- •ГлюкуроновЫй путь

- •Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте, система их доставки в клетки Классификация липидов по химическому строению

- •Переваривание и всасывание

- •Ресинтез липидов в клетках слизистой тонкого кишечника:

- •Депонирование и мобилизация липидов из жировых депо, внутриклеточный обмен жирных кислот

- •Внутриклеточный метаболизм жирных кислот

- •Окисление жирных кислот в пероксисомах

- •Синтез жирных кислот

- •Происхождение ненасыщенных жирных кислот в клетках

- •Синтез и нарушения обмена холестерола, метаболизм кетоновых тел

- •Синтез холестерола de novo

- •Регуляция синтеза холестерола

- •Роль нарушений обмена холестерола в развитии атеросклероза

- •Факторы, влияющие на уровень лпнп у человека

- •Факторы, связанные с низким или высоким уровнем хс лпвп

- •Образование и утилизация кетоновых тел

- •Система свёртывания крови

- •Свёртывающая (гемокоагуляционная) система крови

- •Антикоагулянтная система

- •Фибринолитическая система

- •Оценка состояния обмена белков, протеолиз азотистый баланс

- •Протеолиз, свойства протеаз. Ограниченный и тотальный протеолиз

- •Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте

- •Транспорт аминокислот в клетки

- •Внутриклеточный обмен аминокислот общие пути катаболизма аминокислот Реакции переаминирования

- •Реакции дезаминирования

- •Пути обезвреживания аммиака в организме — синтез глутамина и мочевины.

- •Химия нуклеопротеинов Нуклеиновые кислоты— биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.

- •Строение рнк

- •Биосинтез нуклеотидов

- •Фосфорибозиламин

- •Инозинмонофосфат

- •ДТмф дУмф умф

- •Образование дезоксирибонуклеотидов

- •Биосинтез днк

- •Биосинтез рнк

- •Структура рнк-полимеразы прокариот

- •R Аминоацил-тРнк

- •Гормоны. Общий механизм действия гормонов

- •Механизм действия гормонов, взаимодействующих

- •Механизм действия гормонов, взаимодействующих с 1-тмс-рецепторами

- •Механизм действия гормонов, взаимодействующих с внутриклеточными (r)

- •Гормоны — производные белков, пептидов и аминокислот гормоны гипоталамуса

- •Гормоны аденогипофиза Это гормоны белково-пептидной природы.

- •Гормоны задней доли гипофиза

- •Гормоны поджелудочной железы

- •2. Окисление и изомеризация прегненолона в прогестерон. Прегненолон является предшественником всех стероидных гормонов.

- •Половые гормоны

- •Биохимия питания. Макро- и микроэлементы

- •Макроэлементы

- •Концентрация электролитов вне и внутри клетки существенно различается: натрий и кальций преобладают во внеклеточном пространстве, калий и магний — внутри клетки. Кальций

- •Кальцитонин

- •Паратирин (паратгормон)

- •Витамин д (кальциферол), антирахитический

- •Микроэлементы Железо

- •Биохимия питания. Витамины и другие незаменимые факторы питания. Синдром недостаточного питания

- •Витамины

- •Биохимия соединительных тканей и органов полости рта (костная, хрящевая ткани; зубы)

- •Неколлагеновые белки костной ткани и их роль в процессах минерализации

- •Химический состав тканей зуба и кости (весовые %)

- •Биохимия ротовой жидкости

- •Химический состав ротовой жидкости

- •Функции ротовой жидкости

- •1. Защитная.

- •3. Очищающая.

- •Ферменты ротовой жидкости и их роль

- •Поверхностные образования на эмали

- •Фтор (f) и его роль в организме

- •Биохимия печени

- •Функции печени

- •Миофибриллярные (сократительные) белки

- •Молекулярный механизм мышечного сокращения

- •Источники энергии мышечного сокращения

- •Механизмы энергообеспечения мышечного сокращения

Фтор (f) и его роль в организме

1. 99 % F в виде фторапатита входит в состав костей и зубов, придает им прочность и кислотоустойчивость.

2. Стимулирует реминерализацию костей и зубов (поступление в них кальция и фосфора).

3. Стимулирует синтез костной ткани, иммунитет (в том числе полости рта), гемопоэз.

4. Блокирует енолазу микроорганизмов (прекращается синтез лактата, который снижает рН ротовой жидкости) и синтез микроорганизмами внеклеточных полисахаридов.

5. Изменяет электрический потенциал поверхности эмали и препятствует адгезии бактерий к эмали.

Концентрация F выражается в мг/л и ppm (parts per million): 1 мг/л = 1 ppm; 1 % = 10000 ppm.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1994 г.:

за оптимум принято количество F, приближающееся к 4 мг/сут (1,5–4 мг/сут);

1,2 мг F — из воды (30 %); 2,0 мг — из пищи (50 %); 0,8 мг — из воздуха (20 %);

в жарких странах F в воде должно быть 0,5–0,8 мг/л, с умеренным климатом — 0,8–1,0 мг/л, в северных — 1,0–1,2 мг/л.

Больше всего F в морепродуктах, зеленом и черном чае, красном вине. Много F в районах комбинатов по выпуску фосфорных удобрений, сжигания каменного угля.

В Республике Беларусь F в воде 0,2 ppm (мг/л), в употребляемых продуктах — 0,6 ppm, из воздуха — 0,5 мг. В среднем мы получаем 0,6 мг + 0,8 мг + 0,5 мг = 1,9 мг F.

F-профилактика

|

Системная (эндогенная) |

Местная (экзогенная) |

|

Фторирование питьевой воды, поваренной соли, молока, таблетки «Витафтор» |

Фторсодержащие пасты, растворы, гели, лаки, герметики фиссур |

В зубной пасте для взрослых F должно быть 1500 ppm , для детей — 500 ppm.

При недостатке F — кариес, при избытке — флюороз: «крапчатая», «пятнистая» эмаль зубов; минерализация хрящей и связок, остеосклероз скелета; раннее старение; снижение иммунитета и гормональной активности.

Биохимия печени

Печень играет центральную роль в обмене веществ. Масса печени у взрослого человека составляет ≈ 1,5 кг, при этом на долю воды приходится 70–75 % . Из сухого остатка более 50 % составляют белки. 90 % этих белков — глобулины. В печени много ферментов, липидов, гликогена.

Функции печени

1. Гомеостатическая. Поддерживает постоянный состав крови (гомеостаз). Питательные вещества в желудочно-кишечном тракте всасываются периодически. Их концентрации в портальном кровотоке в разные периоды времени существенно различаются, но благодаря гомеостатической функции печени концентрации важнейших метаболитов в большом круге кровообращения практически постоянны.

2. Роль печени в обмене белков.Освобождающиеся в процессе пищеварения аминокислоты попадают с током крови в печень и используются для:

синтеза белков плазмы крови (альбуминов, глобулинов, факторов свёртывания крови);

образования α-кетокислот путём трансаминирования или окислительного дезаминирования аминокислот;

глюконеогенеза;

синтеза кетоновых тел;

получения энергии, подвергаясь превращениям в цикле трикарбоновых кислот;

синтеза мочевины;

синтеза креатина, холина.

3. Роль в обмене липидов.Печень играет ключевую роль в метаболизме липидов:

в ней синтезируются, распадаются, удлиняются и укорачиваются жирные кислоты, поступающие с пищей или образующиеся при распаде простых и сложных липидов;

распадаются и синтезируются триацилглицеролы;

синтезируется большинство липопротеинов и 90 % из общего количества холестерола в организме;

в печени из холестерола синтезируются желчные кислоты, которые входят в состав желчи, необходимой для переваривания липидов в кишечнике;

печень — единственный орган, в котором синтезируются кетоновые тела;

в печени синтезируются витамин А и 25-гидроксихолекальциферол (предшественник витамина D3), запасается (!) витамин В12.

4. Роль печени в обмене углеводов.Основная роль печени в метаболизме углеводов — это поддержание нормальной концентрации глюкозы в крови благодаря тому, что в печени имеются:

ферменты синтеза и распада гликогена;

ферменты глюконеогенеза;

ферменты, превращающие другие гексозы (галактозу и фруктозу) в глюкозу.

5. Антитоксическая функция. Поступающие в организм ксенобиотики (чужеродные вещества) и образующиеся в самом организме токсичные или непригодные для дальнейших превращений продукты метаболизма обезвреживаются в печени следующими способами:

метилированием (никотиновая кислота);

ацетилированием (сульфаниламидные препараты);

окислением (алкоголь, ароматические углеводороды, катехоламины, биогенные амины);

восстановлением (нитробензол);

путём синтеза мочевины (аммиак);

конъюгацией, т. е. связыванием с сильно полярными, отрицательно заряженными молекулами — активными формами глюкуроновой или серной кислот — УДФ-глюкуроновой кислотой и ФАФС (фосфоаденозинфосфосульфатом). Так метаболизируются стероидные гормоны, билирубин, продукты гниения белков в кишечнике, фенолы, желчные кислоты;

с помощью микросомной системы монооксигеназ (лекарственные препараты и канцерогены) и редуктаз (кетоны, альдегиды, красители);

с помощью ферментов пероксисомного окисления — оксидаз и каталаз (мочевая кислота, аминокислоты, лактат, пероксид водорода).

6. Роль печени в обмене желчных пигментов. Эритроциты живут приблизительно 120 дней, а затем разрушаются, главным образом, в печени, селезёнке и костном мозге, при этом разрушается и гемоглобин. Распад гемоглобина протекает в клетках макрофагов, в частности, в звёздчатых ретикулоэндотелиоцитах, а также в гистиоцитах соединительной ткани любого органа по следующей схеме:

НАДФН∙Н+; О2глобин НАДФН∙Н+

НАДФН∙Н+; О2глобин НАДФН∙Н+

гемоглобинвердоглобинбиливердинбилирубин

вит. С; цит. Р450; Fe биливердинредуктаза

гемоксигеназа

Метаболизм

желчных пигментов:

Метаболизм

желчных пигментов:

Образующийся при распаде гемоглобина билирубин поступает в кровь и связывается альбуминами плазмы — это непрямой билирубин. В отличие отпрямогобилирубина,непрямойне даёт цветную реакцию сдиазореактивом Эрлиха, пока белки плазмы крови не осаждены спиртом.Непрямойбилирубин называется такжесвободным, поскольку его связь с альбуминами плазмы не химическая (не ковалентная), а адсорбционная. Попадая впечень, билирубин ковалентно связывается с 2 молекуламиУДФ-глюкуроновой кислоты, образуядиглюкуронид билирубина, который называетсясвязанным билирубином. Связанный билирубин называется такжепрямым, поскольку он легко даёт цветную реакцию с диазореактивом Эрлиха. Прямой и небольшая часть непрямого билирубина вместес желчью поступают в тонкий кишечник, где от прямого билирубина отщепляется УДФ-глюкуроновая кислота и при этом образуетсямезобилирубин. Последний в конечных отделах тонкого кишечника под воздействием микроорганизмов восстанавливается вуробилиноген, часть которого всасывается по мезентериальным сосудам и поступает в печень(истинный уробилин), где разрушается до пиррольных соединений.

Большая часть уробилиногена поступает втолстый кишечник. Уробилиноген в толстом кишечнике восстанавливается встеркобилиноген. 80 % стеркобилиногена выделяется с калом и под влиянием кислорода воздуха окисляется встеркобилин, придающий характерную окраску стулу.Меньшаячасть стеркобилиногена всасывается по нижней и средней геморроидальным венам и попадает вбольшой круг кровообращения, поступает впочки, которыми и выделяется. Под влиянием кислорода воздуха стеркобилиноген мочи также окисляется до стеркобилина. Нередкостеркобилин мочи называютуробилином (stercorous — каловый,urinary — мочевой), однако это не истинный уробилин.В норме в моче истинный уробилин отсутствует.

Норма общего билирубина в крови — 8,55–20,52 мкмоль/л, из них более 80 % приходится на долю свободного билирубина. При повышении концентрации общего билирубина в крови более 25 мкмоль/л у человека желтеют кожные покровы, слизистые оболочки и склеры. Такое состояние называется«желтуха» (icterus)и требует врачебного вмешательства.

7. Синтез гемоглобина. Гемоглобин — сложный белок, состоящий из белка глобина и небелковой части — гема. Глобин синтезируется как обычный белок, а синтез гема представляет собой сложный многостадийный процесс, поэтому мы выделим в нём только основные этапы. Все клетки, имеющие ядро, могут синтезировать гем, но в количественном плане наиболее интенсивно синтез гема протекает в печени и костном мозге.

Этапы синтеза гема:

1

I .

Сукцинил ~

SКоА

+ глицин δ-аминолевулиновая кислота

(δ-АЛК)

.

Сукцинил ~

SКоА

+ глицин δ-аминолевулиновая кислота

(δ-АЛК)

КоА — SН + СО2

1 = δ-аминолевулинатсинтаза (δ-АЛС)

2

I I.

2 δ-АЛК порфобилиноген

( ПБГ)

I.

2 δ-АЛК порфобилиноген

( ПБГ)

2Н2О

2 = δ-аминолевулинатдегидратаза (δ-АЛД)

I II.

4 ПБГ протопорфирин IX

(ПП IX)

через ряд промежуточных стадий.

II.

4 ПБГ протопорфирин IX

(ПП IX)

через ряд промежуточных стадий.

3

I V.

ПП IX

+ Fe2

гем

V.

ПП IX

+ Fe2

гем

вит. В12; Cu2+

3 = гемсинтаза (феррохелатаза)

Регуляция синтеза гема. Фермент, лимитирующий скорость синтеза гема, — δ-АЛС. Она ингибируется гемом по принципу обратной связи, а активируется стероидными гормонами. Также ингибируется гемом δ-АЛД и гемсинтаза. Последняя к тому же очень чувствительна к свинцу, а δ-АЛД — вообще ко всем тяжёлым металлам.

Гем + белок → гемопротеины: гемоглобин, миглобин, цитохромы.

8. Экскреторная функция. Из печени различные вещества эндо- и экзогенного происхождения или поступают в желчные протоки и выводятся с желчью (более 40 соединений), или попадают в кровь, откуда выводятся почками.

БИОХИМИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

Мышцы составляют у взрослого человека 40 % от массы тела.

Функция мышц — напряжение и укорочение с последующим расслаблением.

Значение мышц — обеспечение подвижности организма и сопротивление механической силе, в том числе и статические нагрузки.

Механизм работы мышц — превращение химической энергии в механическую.

К мышечной ткани относятся:

скелетная мускулатура;

сердечная мышца;

гладкая мускулатура.

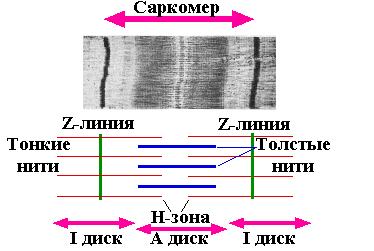

Скелетная и сердечная мышцы под микроскопом имеют поперечно-полосатое строение, а гладкая — нет. Мышечные клетки состоят из миофибрилл, а функциональной единицей миофибрилл является саркомер.

![]()

![]()

При рассмотрении

миофибриллы под электронным микроскопом

видны темные и светлые полосы или диски

(А и I

диски). Центральная зона А диска (H

зона) при этом кажется менее оптически

плотной, чем остальная его часть. I

участок (или I

диск) как бы делится на две части очень

плотной и узкой Z-линией.

Также видны два типа вытянутых нитей.

Один тип — это толстая

нить, соответствующая А диску. Второй

тип — тонкая

нить,

расположена в I![]() диске и проходит в А диск, не достигая

Н зоны.

диске и проходит в А диск, не достигая

Н зоны.

Около 25 % массы мышц составляют белки. Белки мышц делят на 3 группы:

миофибриллярные (сократительные) белки;

белки саркоплазмы;

белки стромы.