- •Введение

- •Глава 2. Параллактический треугольник светила и его решение

- •§4. Параллактический треугольник и его решение по основным формулам

- •§5. Вычисление высоты и азимута светила по системам формул

- •§7. Разложение высоты и азимута в ряд Тейлора. Теория таблиц численного типа

- •§1. Небесная сфера

- •§2. Системы сферических координат

- •§3. Графическое решение задач на небесной сфере

- •Глава 3. Видимое суточное движение светил. Изменение координат светил

- •§9. Характеристика суточного движения светил

- •§10. Явления, связанные с суточным движением светил

- •§11. Изменение координат светил вследствие видимого суточного движения

- •Глава 4. Обращение Земли вокруг Солнца. Видимое движение Солнца и изменение его координат

- •§13. Обращение Земли по орбите и видимое годовое движение Солнца

- •§14. Изменение экваториальных координат Солнца в течение года

- •Глава 5. Орбитальное и видимое движение планет, Луны и искусственных спутников

- •§18. Фазы и возраст Луны

- •§21. Орбитальное движение искусственных спутников

- •Глава 6. Измерение времени

- •§22. Основы измерения времени

- •§23. Звездные сутки. Звездное время. Основная формула времени

- •§26. Поясное, декретное, летнее, московское и стандартное времена, их связь с местной системой

- •§28. Понятие о точных шкалах времени

- •Глава 7. Вычисление видимых координат светил. МАЕ

- •§31. Понятие о вычислении видимых координат светил на ЭВМ

- •§32. Устройство таблиц МАЕ для расчета часовых углов и склонений светил

- •§33. Определение времени кульминации светил

- •§34. Обоснование расчета времени видимого восхода (захода) Солнца и Луны и времени сумерек

- •§35. Определение времени восхода и захода Солнца и Луны и времени сумерек по МАЕ

- •Глава 8. Измерители времени. Судовая служба времени

- •Глава 9. Звездное небо. Звездный глобус

- •§42. Устройство звездного глобуса, его установка. Понятие о других пособиях

- •§43. Решение задач с помощью звездного глобуса

- •Глава 10. Секстан

- •§44. Основы теории навигационного секстана

- •§45. Устройство навигационных секстанов

- •§46. Понятие об инструментальных ошибках секстана и их учете

- •§47. Понятие о секстанах с искусственным горизонтом

- •Глава 11. Наблюдения с навигационным секстаном

- •§48. Выверка навигационного секстана на судне

- •§50. Приемы измерения высот светил над видимым горизонтом

- •§53. Наклонение видимого горизонта. Наклонение зрительного луча

- •§55. Общий случай исправления высот светил, измеренных над видимым горизонтом

- •§56. Частные случаи исправления высот светил

- •§57. Приведение высот светил к одному зениту (месту) и одному моменту

- •§58. Определение средних квадратических ошибок поправок и измерения углов

- •§59. Определение средней квадратической ошибки измерения высот светил в море

- •Глава 13. Астрономическое определение поправки компаса

- •§60. Основы астрономического определения поправки компаса

- •§62. Пеленгование светил. Точность поправки компаса

- •§63. Определение поправки компаса. Общий случай

- •Глава 14. Теоретические основы определения места судна по светилам

- •§65. Общие принципы астрономического определения места

- •§67. Метод линий положения. Высотная линия положения

- •§72. Ошибки в высотной линии. Оценка ее точности и вес

- •Глава 16. Методы отыскания места судна и оценки его точности при наличии ошибок в высотных линиях

- •Глава 17. Определение места по одновременным наблюдениям светил. Общий случай

- •§76. Особенности определения места по одновременным наблюдениям светил

- •§77. Общий случай определения места по звездам

- •§78. Определение места днем по одновременным наблюдениям Луны и Солнца

- •§79. Определение места днем по одновременным наблюдениям Венеры и Солнца

- •§80. Определение места по одновременным наблюдениям Венеры, Луны и Солнца

- •Глава 18. Определение места судна по разновременным наблюдениям Солнца

- •§81. Особенности определения места по разновременным наблюдениям Солнца

- •§82. Влияние ошибок счисления и наивыгоднейшие условия для определения места по Солнцу

- •§83. Определение места по Солнцу в общем случае

- •§84. Определение места комбинированием навигационных и астрономических линий положения

- •Глава 19. Ускоренные способы обработки наблюдений

- •§86. Обзор приемов ускорения обработки наблюдений

- •§87. Прием перемещения счислимого места

- •§88. Определение места с предварительной обработкой (предвычислением) линий положения

- •§92. Решение астрономических задач на клавишных ЭВМ

- •Глава 20. Частные методы определения координат места судна

- •§93. Определение широты места по меридиональной и наибольшей высотам Солнца. Понятие о близмеридиональных высотах

- •§96. Определение координат места в малых широтах по соответствующим высотам Солнца

- •§97. Графический способ определения места при высотах Солнца, больших 88°

- •§98. Особенности определения места в высоких широтах

- •Глава 21. Перспективы развития методов астрономических определений в море. Краткий исторический очерк

- •§99. Понятие об астронавигационных системах и навигационных комплексах

- •§100. Краткий очерк истории мореходной астрономии

- •Список литературы

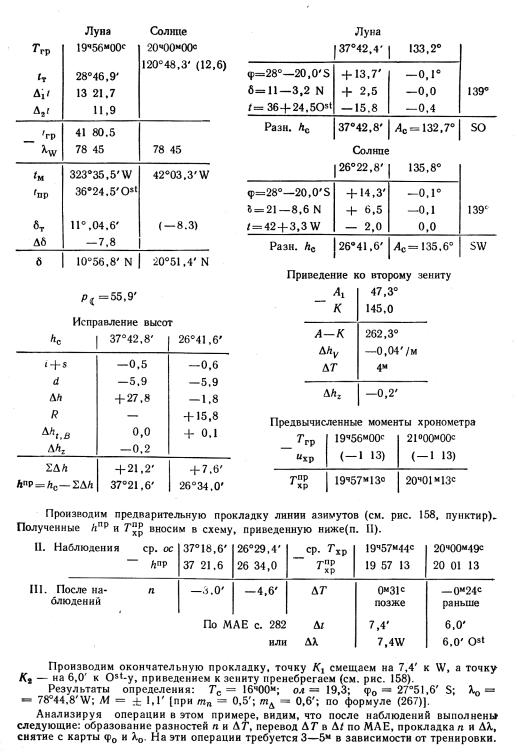

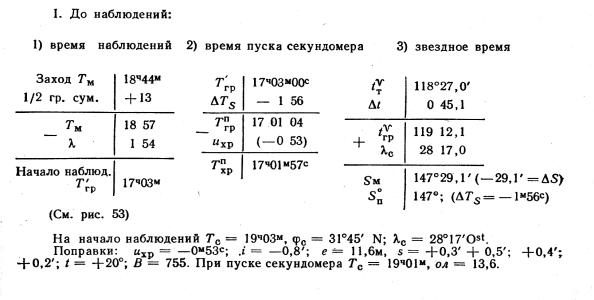

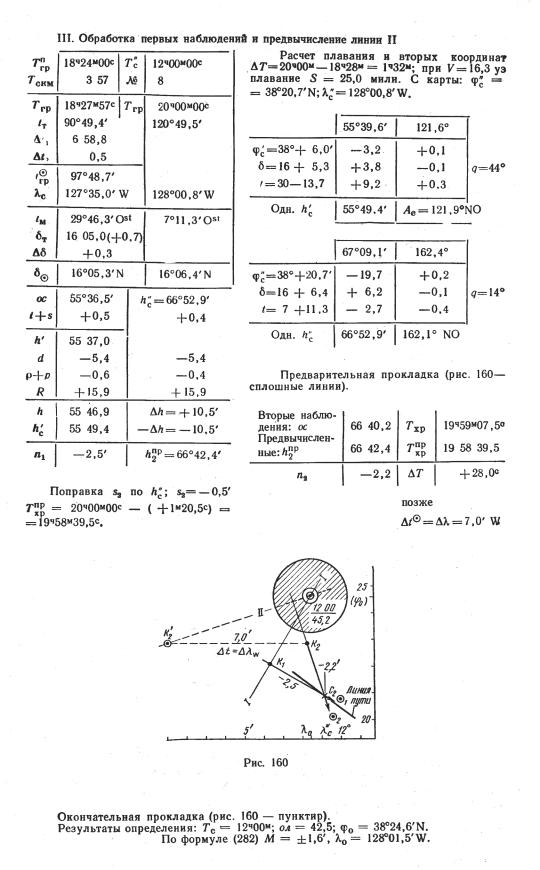

Глава 19

УСКОРЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ НАБЛЮДЕНИЙ

§86. ОБЗОР ПРИЕМОВ УСКОРЕНИЯ ОБРАБОТКИ НАБЛЮДЕНИЙ

Определение места способом линий положения требует значительных затрат времени на подготовку, наблюдения и их обработку. В среднем затрачивается от 35м при определении по двум линиям до 1ч — по четырем. Основные затраты времени приходятся на предварительные и окончательные вычисления (см. табл. 17), причем предварительные вычисления служат для организации наблюдений и их большая часть в дальнейшем не используется. Основные вычисления должны вестись интенсивно, с полной отдачей внимания, что во время вахты не всегда возможно. Между наблюдениями и получением места на карте образуется большой интервал времени, т.е. происходит задержка в использовании информации, даваемой обсервацией. Эта задержка иногда обесценивает обсервацию, так как при современных скоростях в 15—25 уз полученное место оказывается позади (в 10—20 милях). Дальнейшее повышение скоростей судов приведет к требованиям ускорить обработку наблюдений и автоматизировать ее, как то и происходило в авиации.

Ускорение получения места и сокращение задержки информации можно в настоящее время достичь следующими путями:

—применением приема перемещения места при обработке по численным таблицам;

—применением предварительных вычислений – предвычислений линий лоложения (это сокращает задержку информации);

—использованием предварительных вычислений в обработке путем применения более рациональных схем и приемов наблюдений;

—применением специальных таблиц «подобранных звезд», которые с

423

использованием всех предыдущих приемов дают самое быстрое определение места по звездам;

— применением малых вычислительных машин и приборов (наиболее реальны в ближайшее время здесь настольные клавишные ЭВМ с навигационными программами).

Наибольший эффект был бы достигнут при применении автоматизированного ввода данных от ручного сектана в ЭВМ или в навигационный комплекс. Такие работы ведутся рядом зарубежных фирм, они рассмотрены в гл. 21.

§87. ПРИЕМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЧИСЛИМОГО МЕСТА

При обработке наблюдений по всем численным таблицам, а также по некоторым более старым таблицам применяется прием входа с целыми градусами по φ° и tM0 , не интерполируя на ∆φ и ∆t. Тогда в схеме вычислений,

например по табл. ВАС—58, остаются только поправки ∆hδ и ∆Aδ. Полученные элементы высотной линии n=h–h0 и Ac относятся не к счисли-мому месту, а к месту с φ° и такой долготой λп, которая в сумме с tГР дает целое tM0 (см. пример

75), т.е.

tM0 =tГР– λп

причем φ° и tM0 берутся ближайшие– в пределах +30'.

Это место называется перемещенным местом (ПМ), и из него на карте производится прокладка данной линии (см. рис. 121).Возможность перемещения места вытекает из третьего свойства ВЛП – независимость высотной линии от принятых счислимых координат (см. §70). Перемещение места значительно сокращает вычисления по таблицам ВАС, что особенно заметно при трех линиях и более. Однако перемещение места вызывает некоторые дополнительные погрешности, особенно при крайних положениях

424

точки, т.е. при ∆φп и ∆λп по 30'. По исследованиям ряда авторов1, произведенным на основе анализа формулы (233) и экспериментальным путем, возможны следующие погрешности:

—с вероятностью 68% (в пределах ±0,3—0,4');

—с вероятностью 86% (в пределах ±0,5');

—с вероятностью 99% (в пределах ±0,6—0,8').

Вероятность появления погрешности более 0,8' менее 1%. Следовательно, в среднем ошибки в линии от перемещения места находятся в пределах точности наблюдений, т.е. 0,4—0,7'; эта дополнительная погрешность должна учитываться при оценке точности полученного места.

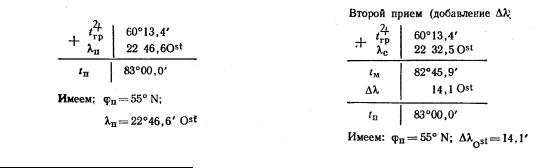

Перемещение места по долготе. Получение целого градуса tM может выполняться двумя приемами: подбором долготы λп и добавлением разности долгот ∆λ к полученному tм. В первом приеме долгота в формуле tМ=tгр±λc

берется ближайшей к λc так, чтобы получить целый градус tM0 . Во втором приеме, после получения tм по обычной схеме, к нему добавляется ∆λOst при дополнении до целого градуса или вычитается ∆λW, при снятии избытка сверх градуса (в пределах 30'), например 25°35,0'+25,0'Ost=26°W или 25°15,5'– 15,5'W=25°W. Эта разность долгот откладывается от меридиана λс

соответственно к Ost-y или W-y по параллели ϕП0 (см. рис. 121).

Пример 84. 5 мая 1977 г. в Tc=20Ч27М; №=—3; од=7,6; φс=54°43'N; λс=22°32,5'Ost наблюдали Юпитер: Tгр=17ч27м18c; tгр=60°13,4' W; δ=20°55,0'N;

получить ПМ. Решение.

1 Дьяконов В. Ф. Бюллетень технико-экономической информации ММФ, №2, 1963. Кондрашихин В.Т. Информационный сборник ЦНИИМФа, вып. 57, 1960.

425

Первый прием кажется более простым, но он требует изменения схемы для звезд и менее удобен при применении секундомера, поэтому рекомендуем освоить и применять второй прием. При этом схема вычислений может быть упрощена и расположена в колонку (см. примеры 80, 86). В обычной обстановке способ перемещенного места имеет смысл применять при обработке трех и более линий; для двух линий по Солнцу этот прием не рационален. При обработке по табл. ВАС—58 высот более 73°, а также для таблиц «подобранных звезд» этот прием обязателен.

§88. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ (ПРЕДВЫЧИСЛЕНИЕМ) ЛИНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ

Вычисления линий положения можно выполнить заранее на заданное Тс (Тгр) и с координатами φс; λ0 на это время. Возможно полное предвычисление почти всех операций и частичное предвычисление времени пуска секундомера или одной из линий. Полное предвычисление позволяет: сократить затраты времени на получение места после наблюдений до 2—5м; получить место точно на намеченное Тс, например на конец вахты, время поворота и т.п.; выполнить обработку в спокойной обстановке не спеша, что сокращает промахи. Однако полное предвычисление имеет существенный недостаток: при ухудшении видимости или облачности в период более 5—8м от намеченного времени наблюдений вычисления надо переделать. Кроме того, требуется опытный наблюдатель. Частичное предвычисление позволяет упростить схемы обработки и наблюдения путем использования предварительных операций в окончательной обработке. Предвычисление можно рекомендовать при обработке наблюдений Венеры и Солнца, Луны и Солнца, а также при работе с таблицами подобранных звезд в сумерки. При наблюдениях Солнца выгодно предвычислять только вторую линию. При сумеречных наблюдениях и обработке по таблицам ВАС—58 выгодно частичное предвычисление,

426

рассмотренное в следующем параграфе.

Предвычисление выполняется в следующем общем порядке. На заданное Тс по средней скорости судна рассчитываются вперед его координаты и получаются другие данные. По этим данным на намеченное Тгр обычным путем рассчитывают hс и Ас. В hc вводят поправки I, s, d, p, p, R, выбранные из таблиц по hc, но с обратным знаком, т.е.

hПР = h − ∆h |

(285) |

c |

|

где

∆h=i+s+(—d)+(—p+p)±R+(∆hiz)

После выполнения вычислений производится предварительная прокладка линий азимутов из намеченной счислимой точки. Интервал между наблюдениями обычно принимается равным 4м, и приведение к одному зениту ∆hz выполняется за время от средней минуты интервала до намеченного Тс. После наблюдений, выполненных по возможности ближе к намеченной минуте, находят переносы n=ос–hПР, прокладывают их по линиям азимутов и получают точки R1, K2 (рис. 157). Если наблюдения выполнены точно в намеченное время (точки K1, K2), то линии прокладываются из этих точек и в их пересечении, как обычно, получается место. Если же наблюдения не совпадают по времени– в пределах 1—4м, то в положение точек K1, К2 вводят поправки.

Приемы введения поправок. Наблюдения обычно выполняются раньше или позже намеченного времени на величину

∆Т=Т –Т |

ПР |

ХР |

ХР |

где Тхр – фактический момент наблюдений по хронометру; |

|

ТХРПР – предвычисленный момент хронометра, |

получаемый по |

намеченному Tгр вычитанием uхр, т.е. Тгр–uхр.

За время ∆T высота светила изменится от суточного движения ∆hт и от движения судна ∆h2. Поправки за эти изменения вводят одним из двух приемов: аналитическим или графическим.

Аналитический прием. В МТ—75 имеется табл. 17 (15-а, б в МТ—63), дающая изменение высоты в суточном движении, но без учета ускорения (без

427

вторых членов разложения в ряд). Поэтому они пригодны в интервалах 2—3м в средних широтах (см. §57) для приведения к одному моменту. Из МТ заранее выбирают K1– изменение высоты за 10c (табл. 17) и K2– изменение от плавания за 1м (табл. 16), после чего

∆h=∆hT+∆hz

|

К1 |

∆Т |

с |

|

м |

где ∆hт= |

|

|

и |

hz=К2∆T . |

|

10 |

|

Знак поправки ∆hт определяется логически, например до кульминации высота увеличивается, и, если наблюдали раньше, то получим +∆hТ, позже– ∆hТ. Знак поправки ∆hz определяют по обычным правилам, т.е. если наблюдали

раньше, то знак табличный, позже– наоборот. |

|

Поправки добавляются либо к ос, либо к переносу, т.е. |

|

n'=n+∆h |

(286) |

Через полученные точки К1' и К2' и проводятся линии положения. Этот прием довольно трудоемок, и мы его применять не будем.

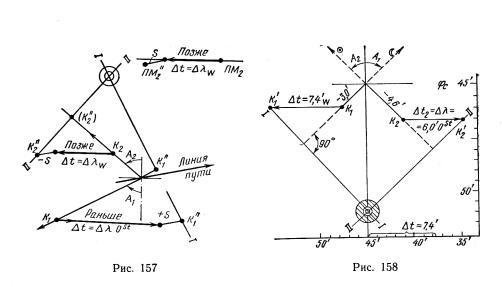

Графический прием для счислимого места. Полюса освещения светил и круги равных высот перемещаются со временем к западу, поэтому, если наблюдения выполнены раньше намеченного времени на величину ∆T, то линия положения, а практически точка К, смещается по параллели к востоку на величину ∆t=∆λOst, где ∆t – перевод ∆T в ∆t1 данного светила по интерполяционным таблицам МАЕ (рис. 157, K1). Если наблюдения выполнены позже намеченного времени, то точка К смещается по параллели к западу (см. рис. 157, К2)- Приведение к зениту выполняется смещением полученной точки K1 на величину плавания S за время ∆T по курсу вперед, если наблюдения выполнены раньше, и назад по курсу, если наблюдения выполнены позже (см. точки K1 и K2 на рис. 157). Линии положения проводят через K1 и К2 перпендикулярно азимутам. Место получают точно на намеченное Тс. Если ∆T меньше 1м, то при обычных скоростях судна приведение к зениту можно не делать, а так как расхождения ∆T редко превышают 40c, то это приведение обычно не делают.

428

Графический прием для перемешанного места. Если при вычислениях применены ПМ, то смещать можно не точки К, а сами перемещенные места,

точно так, как показано для точек К (см. рис. 157, ПМ2'' ). Из ПМ" прокладка линий положения производится, как обычно. Этот прием используют при работе с таблицами типа НО-249, как показано далее.

Построение графика измерений. Поправки не требуются, если построить график по измеренным около намеченного времени пяти– семи высотам и моментам. По осям откладывают разности от первого значения ∆ос и ∆T, как показано в §59 (пример 64, рис. 98). Тогда ордината у намеченного времени даст осредненный отсчет секстана точно в этот момент. Например, на рис. 98 в Tхр=11Ч27М38С(u=–38c) имеем ос=48°44'+33,2'=49°17,2'. Одновременно с графика получается mоc.

Предвычисление при определении места днем по Луне и Солнцу,

Венере и Солнцу. Намечается время, когда нужна обсервация– смена вахт, поворот и т.п. На это время снимаются координаты φс и λс, рассчитывается SM, на звездный глобус наносятся Луна (Венера) и Солнце и после установки глобуса по φ и SM определяется разность азимутов светил и какой край Луны будет наблюдаться. Первым планируется наблюдение более трудного светила (Венеры, Луны), поэтому в схеме обработки оно стоит первым. Интервал

429

между наблюдениями 4м, что достаточно для измерения трех высот и перехода к наблюдениям следующего светила. При исправлении высот для входа в таблицы применяется hс, а для приведения к зениту интервал vT==4М.

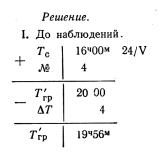

Пример 85. 24 мая 1977 г. в Тихом океане, следуя ИК=145°, V=17 уз, требуется определить место на Тс=16Ч (№=4W). На Тс=16Ч; φс=27040'S;

λC=78°45'W, SM=103°33'; αe=182°18'–43°18'=139°, δe=109° N; α =61,5°; Вe=6. С

глобуса: ∆A=88°; для Луны h=38° (верхний край); А=46°; для Солнца А=26°,

А=45°NW. Измерены: i=—1,0'; е=11,2 м; t=+18°; В=775 мм; uхр=–1м13с; s1+0,5'; s2=+0,4'; mn=±0,5'; m∆=±0,6'.

430

Производим окончательную прокладку, точку K1 смещаем на 7,4' к W, а точку K2 – на 6,0' к Ost-y, приведением к зениту пренебрегаем (см. рис. 158).

Результаты определения: T0=16Ч00М; ол=19,3; φ0=27°51,6'S; λ0=78°44,8'W; М=±1,1' [при mn=0,5'; m∆=0,6'; по формуле (267)].

431

Анализируя операции в этом примере, видим, что после наблюдений выполнены следующие: образование разностей n и ∆T, перевод ∆T в ∆t по МАЕ, прокладка n и ∆λ, снятие с карты φ0 и λ0. На эти операции требуется 3— 5м в зависимости от тренировки.

Предвычисление при определении места по звездам. Предвычисление линий по звездам выполняется аналогично рассмотренному, за исключением того, что наблюдения звезд могут выполняться только в сумерки, поэтому начало наблюдений намечается на середину гражданских сумерек вечером и на середину навигационных утром. Интервал между наблюдениями звезд, берется также 4м. Полные предвычисления линий по таблице ВАС–58 – для звезд невыгодны, так как намеченная звезда в намеченное время может оказаться невидимой и часть вычислений, а иногда и все, пропадают. Пред-вычисления по звездам удобны с таблицами типа НО-249, рассмотренными в §90. С таблицами ВАС—58 выгоднее производить частичное предвычисле-иие линий

(см. §89).

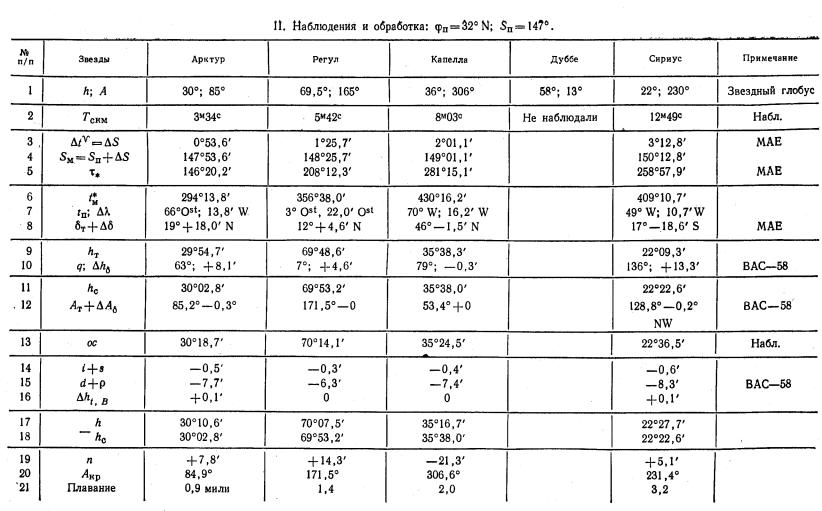

§89. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПО ЗВЕЗДАМ И СОЛНЦУ С ОБРАБОТКОЙ ПО ТАБЛИЦАМ ВАС—58

В последнее время А.А.Чебаном совместно с автором разработаны и рекомендованы приемы рядовых обсерваций, в которых увязаны предварительные расчеты, наблюдения и их окончательная обработка, так что количество операций и затрачиваемое время минимальны и вместе с тем работа проста. Для звезд эти приемы включают перемещение места, для Солнца – предвычисление второй линии.

Рациональный прием определения по звездам. Рекомендуемый прием предполагает выполнение следующих требований: наблюдения выполняют при максимально ярком горизонте (обычно когда звезды без трубы секстана не видны), поэтому обязателен подбор звезд по глобусу или таблицам;

432

наблюдения проводят с секундомером, время пуска которого и звездное время на этот момент предвычисляются; рекомендуемый прием рассчитан на одного наблюдателя (он наблюдает, фиксирует моменты секундомера, записывает ос и Т в бланк или блокнот, не уходя с места наблюдений, при этом возможны наблюдения пяти-шести звезд за самые короткие сумерки); схемы обработки новые, отличные от принятых ранее (см. пример 86).

Порядок работы при определении места по звездам новым приемом:

1. До наблюдений: рассчитать время наблюдений, время пуска секундомера и звездное время. Рассчитать по МАЕ и приближенным ϕс';λ'c

время середины сумерек (гражданских– вечером, навигационных– утром);

—снять с карты на это время φс и λс;

—на это время (Тгр) по МАЕ рассчитать звездное время SM;

получить целые градусы SMo , отбросив (или добавив) избыток ∆S сверх градуса. Превратить это ∆S в ∆T по МАЕ обратным входом и отнять (или

добавить) его от T . |

Получим Т |

П |

пуска |

секундомера. Например, |

по |

гр |

ГР |

|

|

|

|

ТГРП =18Ч56М получим |

SM=261o27,6'; |

|

отняв |

27,6', получим S°=261o |

и |

ТГРП =18Ч56М00С– 1М50c=18Ч54М10°, где 1М50С получена по ∆S=27,6' обратным входом в основные интерполяционные таблицы МАЕ (с. 282, точка Овна), затем получить время пуска секундомера по хронометру:

ТХРП =ТГРП –uхр

где рассчитана на момент наблюдений. В этот момент ТГРП на меридиане

λo будет звездное время SПo , например SПo =261°.

2. Подбор звезд для наблюдений: установить звездный глобус по ϕП0 и

SПo , SП+1°; +2°... Наблюдения начинаются всегда с Ost-й половины горизонта

(вечером– с самой яркой звезды): первой подбирается яркая звезда на Ost-e, второй– с ∆А=90°, и так четыре-пять звезд; их h и А вносят в схему. За 10–15м до наблюдений определяются поправка i, e (d) и др.

3. Наблюдения и обработка:

433

—запустить секундомер в рассчитанное Тхр, заметить ол и Тс;

—установить на секстане h первой звезды, по А1 отыскать звезду и произвести измерения; записать ос и Тскм в схему (см. пример 86, строки 2,13). Аналогично пронаблюдать остальные звезды;

—обработку наблюдений произвести по схеме примера 86. При обработке применяют перемещенное место с введением от λс. Моменты секундомера переводят в ∆tE по таблице МАЕ (для Овна, с. 282). Эти ∆S

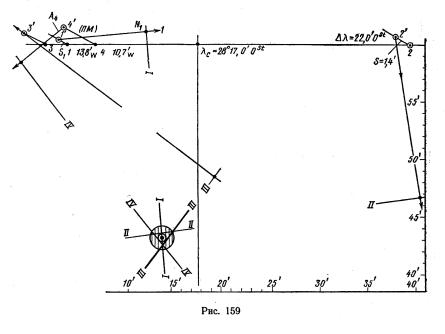

добавляют к выписанному вверху SПo , получают SM и далее tM* , tП, ∆λ, как показано на схеме. Склонение звезд записывают сразу для входа в ВАС–58, т.е. в виде δт+∆δ. Выборки из ВАС производятся в этой же схеме по φп, δт и tn, как обычно, с последующим введением поправок ∆hδ и ∆Aδ в из таблицы 1. Приведение к зениту на момент пуска секундомера выполняется графически на карте, для чего в схему вносят плавание за время Tсkм. 4. Прокладка (рис. 159) производится на карте или карте-сетке. По параллели φп (в примере φп=32°N) откладывают ∆λ к W-y или Ost-y в масштабе долгот, полученные ПМ смещают по курсу назад на величину плавания и из приведенных ПМ' производят прокладку линий положения. После анализа фигуры погрешностей выбирается место и его ошибка.

Пример 86. 5 мая 1977 г. в Средиземном море, следуя ИК=120°; V=15 уз; φс≈32°N; λc≈28°30'Ost; №=2Ost, определить место по звездам в вечерние

434

сумерки.

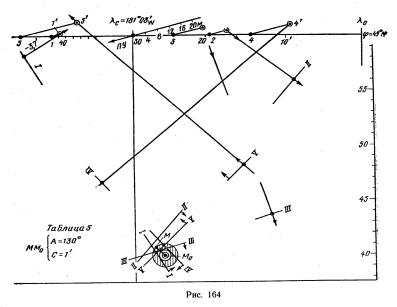

III. Прокладка (рис. 159) выполнена на карте: перемещенные места 1, 2, 3, 4 нанесены по ∆λ=13,8'W; 22,0' Ost и т.д. и приведены к зениту плавания 0,9; 1,4 мили и т д. назад по курсу (точки I', 2' и т.д.). Для получения М примем mn=±0,7' и m от перемещения места ±0,5.

Результаты определения: TС=19Ч01м; ол+13,6; φ0=31°42,8' N; φ0=28°13,3'Оst; М=±0,9'; С=235°—3,8'.

Примечание. Обработка по МНК на ЭВМ с φc и λс дает φ0=31°42,6' N и

λ0=28° 13,5' O't.

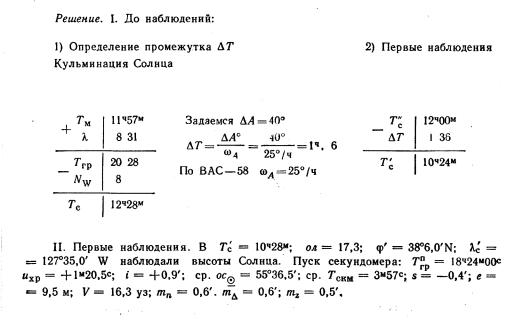

Рациональный прием определения места по Солнцу. При разновременных определениях по высотам Солнца обычно линии обрабатываются раздельно – после первых и вторых наблюдений. При этом после вторых наблюдений требуется около 20—25м на их обработку и всю прокладку. Более рационально после первых наблюдений производить обработку сразу двух линий: первой– как обычно, второй– предвычислением, а также выполнить предварительную прокладку. Тогда после вторых наблюдений требуется только подправка второй линии и снятие координат, на что требуется около 2м. При этом место получается точно на намеченное время, например смены вахты (12Ч, 16"). Вычисления выполняются между наблюдениями в более свободное время.

435

436

Рекомендуемый прием предполагает выполнение следующего:

— время вторых наблюдений намечается произвольно из нужд плавания;

— время первых наблюдений определяется вычитанием из

Тс'' наивыгоднейшего промежутка ∆T, определяемого, как показано в §82;

—координаты второго счислимого места определяются после первых наблюдений по реальному промежутку ∆T и средней скорости судна, прокладкой на карте или расчетом по табл. 24 и 25 МТ—75.

При вычислении линий можно применять перемещенные места, но в этом приеме они заметной выгоды не дают, поэтому лучше обычный расчет по ВАС—58.

Пример 87. 4 мая 1977 г. в Тихом океане, следуя ПУ=306°, V=16 уз, требуется определить место по Солнцу на Тс=12Ч, приближенные φс≈38°N;

λс≈127°40' W (№=8W).

437

438

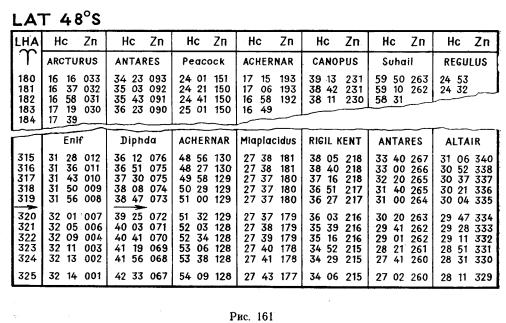

§90. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПО ЗВЕЗДАМ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТАБЛИЦАМИ «ПОДОБРАННЫХ ЗВЕЗД» (ТИПА НО-249)

Во время второй мировой войны в ряде стран были выпущены численные таблицы, в которых по ϕ0, SM0 и названию звезд приводились готовые значения hс и Ас. Таким путем исключались выборки τ* и α* из МАЕ, а при выборке высот и азимутов исключались поправки за склонение и для перемещенного места сразу получались hc и Ас без всяких поправок. Первоначально эти таблицы предназначались только для авиации, но их последующие издания распространились и на флотах. Так, с 1966 г. эти таблицы и методы рекомендованы штурманам флота в официальном английском руководстве

«Admiralty Manual of Navigation», vol. II, с. 263. Выпускаются следующие таблицы подобранных звезд: отечественные авиационные таблицы ТВАЗ, американские НО-249, английские АР-3270. Из них наибольшее распространение на флотах получили таблицы НО-249, наши таблицы для флота менее удобны, так как двухградусные интервалы широт, принятые в них, делают ошибки перемещения слишком большими.

Таблицы подобранных звезд по сути дела представляют табличный астрографик, иногда их называют «Таблицы-ежегодник», так как они в принципе не требуют применения МАЕ. Для расчета Sгр к ним приложены постоянные эфемериды на ряд лет; однако практически удобнее рассчитывать Sгр как обычно – по МАЕ.

Устройство таблиц подобранных звезд. Рассмотрим таблицы НО-249,

как наиболее распространенные, устройство других таблиц аналогично. Основания устройства таблиц несложны: по формулам sin h и ctg А (или другой системе формул), задаваясь через 10 значениями ϕ0 , SM0 =tM+α* и склонениями определенных звезд, вычислены hc и Ас для сэми звезд на каждый градус SМ. Эти данные сведены в один том (том № 1) таблиц для широт от 89°N до 89°S, причем каждый градус широты занимает развернутый лист — слева для SM от 0 до 179°, справа от 180 до 360° (для широт свыше 69°– через 2°5М). Всего

439

использована 41 звезда; их названия приведены в колонках по собственным именам (рис. 161). Многих собственных названий в наших ежегодниках нет, например α Центавра – Rigil Kentavr. Для их расшифровки по координатам τ* и δ*,. приведена таблица на с. 3 НО-249, т. I.

Поправки за прецессию и нутацию. При расчете таблиц координаты звезд взяты на середину (или начало) какого-либо года, названную эпохой, поэтому без поправок таблицы пригодны только в год эпохи. На следующие 5 лет (обычно ±5 лет) необходимо вводить поправки за изменение координат звезд (см. §20). Учитывается только прецессия и нутация, причем формулы (63) преобразованы так, что вместо изменения ∆δ и ∆α каждой звезды получаются сразу изменения места наблюдателя:

∆ϕ = ∆δ = 0,33'cos S0 ∆T + ∆δНУТ ; |

|

|

∆λ = ∆α = (0,77'+0,33'tgϕ0 sin S0 )∆T + ∆αНУТ |

|

|

; |

|

|

∆W = ∆λcosϕ0 ; |

|

(287) |

|

||

tgA = ∆W |

|

|

|

|

|

∆ϕ |

|

|

|

|

где S0– задается через 30°;

φ0– через 10—20°;

∆T– число лет с эпохи составления;

440

∆αнут и ∆δнут определяются по формулам прилож. 11,1.

Так получаются направление А и величина С смещения места наблюдателя на карте под действием прецессии и нутации. Эти величины сведены в табл. 5 в конце тома НО-249 (с. 322). Эпоха, на которую составлены таблицы, указывается в заголовке таблиц.

После прокладки линий и выбора места входят в табл. 5 с ближайшими φ0 и S0, выбирают перемещение и его направление А и смещают место на эти величины, получается обсервованное место. Например, по φ0=20°S и SM=330° на 1978 г. имеем 3'—70°, и место М (рис. 162), полученное по координатам эпохи 1974 г., перемещается в М0 на данный 1978 г. В таблицах не учитываются изменения координат от аберрации и другие, более мелкие факторы, вследствие чего точность линии ниже обычной.

Точность определения места с НО-249. При обработке наблюдений по этим таблицам появляются следующие дополнительные источники погрешностей:

—погрешности от перемещения места m1=±0,5';

—погрешности от округления h до 1' m2=0,3';

—погрешности от пренебрежения аберрацией и других неточностей в координатах m3=±0,3'.

Следовательно, теоретически может ожидаться (с вероятностью 68%) дополнительная ошибка в линии порядка ±0,7'. Экспериментальная проверка показала, что в среднем расхождение с ВАС—58 около 0,6', но в 50% случаев расхождения менее 0,3', а расхождения в 1' крайне редки. Ошибка в линии в среднем увеличится с mn=0,6' до mn=0,9'. Учитывая, что с НО-249 обычно наблюдают четыре—шесть звезд, расхождения с ВАС—58 в месте практически незаметны (менее 0,5'). Дополнительные погрешности должны учитываться при оценке точности полученного места увеличением радиальной ошибки. Следовательно, для контроля счисления в океане и открытом море эти таблицы вполне пригодны.

Оценивая достоинства и недостатки таблиц типа НО-249, прежде всего

441

следуетотметить, что это единственные таблицы, данные которых помогают наблюдать.

Полученные h и А близки к действительным и позволяют отыскивать звезды через трубу секстана в гражданские сумерки, когда они простым глазом не видны. Обработка наблюдений по этим таблицам простейшая, промахи при выборках редки, а большое число наблюдаемых звезд позволяет выявить и исключить ошибочные линии и тем повысить надежность обсервации. Таблицам присущи и недостатки: неприменимость к планетам, Луне и Солнцу (для них нужны другие таблицы); количество звезд все же ограничено; наконец, точность таблиц ниже, чем при обычной обработке по ВАС—58.

Определение места с таблицами подобранных звезд. Можно применить два приема обработки с таблицами НО-249: общий случай с обработкой по схеме, рассмотренной в §89, и определение с предвычислением. В любом случае наблюдения производятся с секундомером в гражданские сумерки, а звезды отыскиваются по их h и A.

Общий случай определения с НО-249. Время начала наблюдений рассчитывается, как обычно,– на середину гражданских сумерек вечером и около их начала утром с приближенными φс и λс на это время. Для входа в НО249 требуются ϕM0 и SМ в целых градусах, поэтому время пуска секундомера рассчитывается на целый градус SM0 , аналогично рассмотренному в §89

примеру 86. При этом корректируется Tгр, т.е. ТГРП =Тгр±∆Ts, где ∆Ts выбирается из МАЕ по ∆tE. Чтобы меридиан λс был при прокладке в центре, а перемещенные места не смещались более чем на 30' от него, выполняется следующее: полученное Т"р уменьшается на 2м, а прокладка ведется от нулевого меридиана, т.е. от λ0=λс+30' к востоку– этот меридиан как бы начало шкалы SM. Полюса и линии положения перемещаются с возрастанием времени к западу, поэтому с увеличением SМ смещение по шкале направлено также к W- y. Теперь в момент пуска секундомера ∆T=0 и на λ0 приходится целый градус

SП0 ; последующие значения ∆T, переведенные в ∆tE=∆λ, откладываются к

442

западу от λ0 от 0 до 60' и дают перемещенные места, в которых SM равно целым градусам. Отсюда и ведется прокладка линий. Следовательно, время пуска секундомера

ТГР0 =ТГРП –2M |

(288) |

Введение 2м удобно еще и тем, что если наблюдения выполнить около 2м,6м,..., то прокладка будет вестись от меридиана λc или около него.

После расчета времени пуска секундомера производится подбор звезд. Он выполняется по этим же таблицам с ϕП0 и SП0 для первой звезды, а для последующих с интервалом в 4м, т.е.

S П0 +1°, S П0 +2° и т.д.

После наблюдений всех звезд моменты секундомера ∆Т переводят по-

МАЕ в ∆tE и добавляют к S П0 ; на целые градусы выбирают hc и Ас соответствующих звезд, а по избыткам ∆S=∆λ сверх градусов наносят от К0 к W-y перемещенные места. Этот прием перемещения по времени удобнее перемещения по долготе, рассмотренного выше. После приведения полученных ПМ к одному зениту на момент пуска секундомера прокладкой назад по – курсу на величину плавания, из них прокладывают азимуты и линии положения.

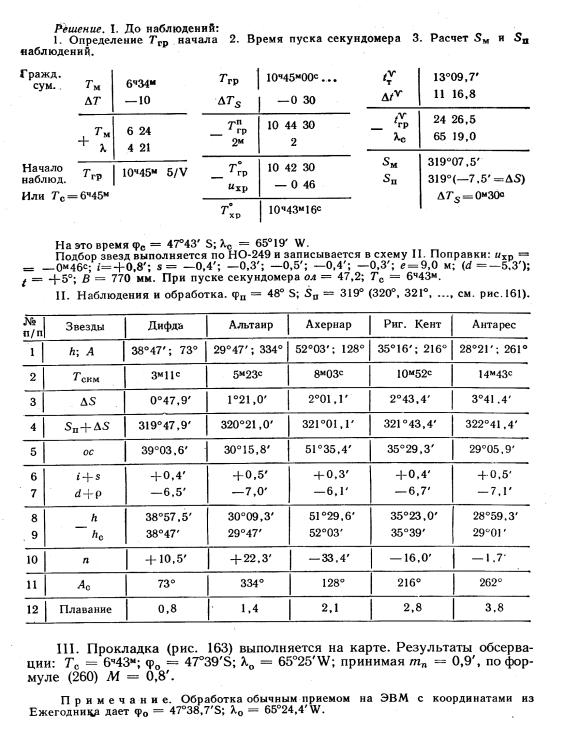

Пример 88. 5 мая 1977 г. в Атлантическом океане, следуя ИК=240°, V=15,5 уз, наметили определить место в утренние сумерки с НО-249. φс=47°50'S; λс=65°10' W; №=4W. Из-за наличия облачности начало наблюдений планируем за 10м до начала гражданских сумерек.

443

Предвычисление с таблицами типа НО-249. Основную часть вычислений

ипредварительную прокладку можно выполнить до начала наблюдений, при этом значения hc и Ас звёзд, подобранных через 10, принимаются за окончательные, а наблюдения должны укладываться в интервал 4м для каждой звезды. После наблюдений остается только два действия (пп. 7 и 9 примера 89)

ипрокладка перемещенных мест и линий положения. Такой способ обработки

444

является самым кратким из существующих, а если обсервация осуществлялась двумя штурманами – наблюдателем и обработчиком, то обработчик успевает проложить предыдущую линию за время наблюдений следующей звезды и место получается к концу наблюдений.

Порядок работы при предвычислении:

1)рассчитать время начала наблюдений, звездное время SM и SП и время пуска секундомера, как в примере 88;

2)подобрать по таблице НО-249 через интервал 4м=1° пять-шесть звезд. Значения hс и Ас записываются в схему II (см. пример 89). Удобно около названия звезды указать среднюю минуту данного интервала по секундомеру;

3)получить поправки i, s, наклонение d и рефракцию р; входя в таблицы с

hс, образовать их сумму и с обратным знаком добавить к данной высоте hс; получим hПР=hc– ∑∆h ;

4)проложить меридиан λс и на параллели φп к Ost-y от него на 30' наметить λ0. Из точки φп; λ0 проложить линию пути и по ней нанести в обратном направлении плавание за 2, 4, 6м и т.д. Эта шкала будет применена при графическом приведении к зениту пуска секундомера;

5)в намеченное время пустить секундомер, заметить Тс и ол и начать

445

наблюдения. Поставить на секстане h'c и по направлению А'с отнаблюдать первую звезду (можно наблюдать и по три раза), записать в схему ос и Тскм. Аналогично наблюдаются и остальные звезды. Наблюдения должны укладываться в намеченные интервалы, т.е. ±2" от средней минуты данного интервала, иначе придется выбирать hc и Ас заново;

6) после наблюдений образовать переносы n=ос–hПР, перевести ∆T секундомера в ∆S по интерполяционным таблицам МАЕ и добавить эти ∆S к

SП0 Полученные градусы SM сравнить с расчетными для проверки, уложились ли мы в данный интервал. Минуты избытка ∆S приравниваются ∆λ, и откладываются от λ0 всегда к западу от 0 до 60' по параллели φп (можно откладывать и от λс по 30' к Ost-y и W-y). Получаются перемещенные места 1, 2, 3; сместив их назад по курсу на величину плавания (измерителем по параллельной линейке), получим места 1', 2', 3',..., приведенные к одному зениту (пуска секундомера). Из этих мест производится, как обычно, прокладка линий положения. Место выбирается по методу весов, а полученная точка М смещается за прецессию (табл. 5 НО-249) к году наблюдений.

Примечание. Координаты полученного места М0 и принимаются за обсервованные.

Прокладка может производиться на планшете (типа М-63) или за специальном приборе «Астроплоте», что заметно ускоряет ее выполнение.

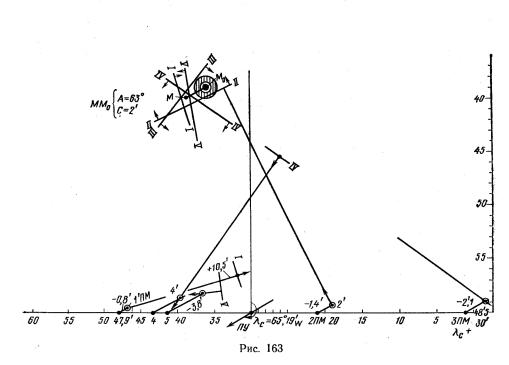

Пример 89. Мая 1977 г. в Тихом океане, следуя ИК=255о, V=16 уз, определить место в вечерние сумерки по НО-249 с предвычислением. На Тс=20ч

φс=38о30' N, λс=181о15'W (№=12W).

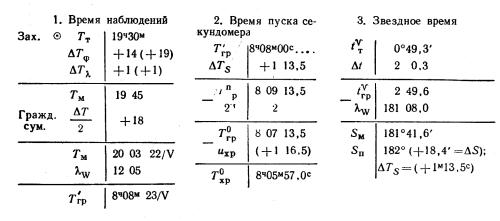

Решение. 1. Расчет времени наблюдений, пуска секундомера и SП.

446

Тс=20ч08м; на это время φс=48о37,5'N; λс=181o08,0'W

Поправки: uХР=1ч16м,5с; i=–11,2 м (d=-5,9'); s=-0,4'; +0,2'; -0,4'; 0,0'; -0,4'; - 0/3'; t=+15o; B=760 мм.

Произведена предварительная прокладка на карте. При пуске секундомера Тс=20ч07м, ол=32,6.

II. Подборка звезд, предварительная обработка и наблюдения.

φП=49°N; SП=182, 183о,…

№ п/п |

Звезды |

Вега (2м) |

Арктур |

Спика |

Регул (14м) |

Капелла |

Поллукс |

|

|

|

(6м) |

(10м) |

|

(18м) |

(22м) |

1 |

hc; Ac |

24° 12'; |

51°29'; |

28°08'; |

44°00'; |

24°02' |

32° 54'; |

2 |

|

58° |

129° |

161° |

228° |

313° |

276° |

3 |

i+s |

— 1,2' |

-0,6' |

— 1,2' |

—0,8' |

— 1,2' |

—1,1' |

4 |

d+p |

—8,0' |

—6,7' |

—7,7' |

—6,9' |

—8,1' |

—7,4' |

5 |

hПР |

24°21,2' |

51°36,3' |

28° 16, 9' |

44°07,7' |

24°11,3' |

33°02,5' Не |

6 |

ос |

2417,5 |

51 43,5 |

28 35,1 |

44 29,5 |

23 51 ,7 |

наблюдали |

7 |

n=oc-hПР |

—3,7' |

+ 7,2' |

+ 18,2' |

+ 21,8' |

— 19,6' |

|

8 |

Тскм |

2м43С |

5м18с |

9М37С |

12м56с |

18м57с |

|

9 |

SП+∆S |

182°40,9' |

183°19,7' |

184°24,6' |

185° |

186° |

|

|

|

|

|

|

14,5' |

45,0' |

|

III. Прокладка (рис. 164). Результаты определения места:

Тс =20Ч07м; ол=32,6; φ0=48°40' N; λ0=178°56'Ost; С=123°–3,2'. Принимая mn=1,0' по формуле (260), М=0,9'.

Примечание. Обработка этих наблюдений с координатами из МАЕ и φс; λс., точным приемом с помощью ЭВМ дает φ0=48°40,1'N; λ0=178°56,4' Ost

447

§91. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОРЕХОДНОЙ АСТРОНОМИИ

При решении основных задач мореходной астрономии – определение места на карте и определение поправки компаса – выполняются следующие основные операции (табл. 17).

Выполнение всех операций и составляет решение астрономической задачи, а не только вычисление hc и Aс, как иногда считают. Наиболее трудоемки, примерно в равной степени, операции 1, 3, 5, 7, 8. Обзор приборов и машин для решения задач мореходной астрономии произведем с точки зрения охватываемых операций и сокращения времени и вычислительного труда при этом.

Вычислительные машины для получения h и A. В XIX и XX вв. было создано много приборов для вычисления h и А, которые можно подразделить по следующим принципам решения.

|

Таблица 17 |

|

|

№ |

Операции |

п/п |

|

|

|

1. |

Предварительные операции: выбор времени наблюдений, подбор светил для создания |

|

наивыгоднейших условий |

|

|

2. |

Получение поправок uхр; I; s и др |

3. |

Наблюдения секстаном или пеленгатсром с регистрацией моментов (ос, Txp, m, КП) |

4. |

Получение навигационной информации: Тс; ол; φс; λc; ПУ; V; погрешности счисления |

5. |

Получение координат светил δ, tГР по рассчитанному Tгр |

6. |

Исправление высот поправками i+s, d, ρ+p, R, ∆h2 |

7. |

Вычисление hс, Ас, n, ∆K, М |

8. |

Получение места или φ0, λ0 путем прокладки на карте или расчета |

9. |

Анализ погрешностей, выбор места на карте, оценка его точности |

|

|

10. |

Итоги обсервации — использование полученной навигационной информации |

|

|

448

Моделирование небесной сферы или систем координат. Приборы представляют сферу или системы точно разделенных координатных кругов, например машина Виллиса, определитель Хегнера и т.п. Эти приборы не ускоряют вычисления, точность же их ниже, чем у таблиц.

Графические изображения

приборов лежат координатные выпускаемый до сих пор в ГДР сеток; он дает точность около равноценно таблицам.

сферы или систем координат. В основе сетки в различных проекциях, например прибор ARG-3 с оптическим увеличением 0,5', решение занимает 4—5м, т.е. почти

Решение формул sin h и ctg A no номограммам. Выпускались различные номограммы (Вейра для A; S- номограмма для h и А и др.); иногда они входили в состав прибора; теперь почти не применяются.

Решение формул sin h, sin A, ctg А с помощью приборов, основанных на математическом или физическом моделировании и по ЭЦВМ. В 20-х гг.

применялось шкальное моделирование, например цилиндрическая линейка Байгрева со шкалами lgtgα и lgsecα для вычисления h и А по формулам (12) (она давала точность 0,5—0,7', время вычислений– 5м). Позже в литературе упоминались электрические аналоговые машины (но для h и А они себя не оправдали). Наконец, в последнее время появились клавишные ЭВМ общего назначения. Вычисляются h и А на них до 1", но набор данных трудоемок и занимает 3—5м, так что решение не удобнее табличного.

Выводы. Анализ опыта применения вычислительных приборов на судах показывает, что отдельное вычисление h и А на любой машине нерентабельно.

Вычислительные машины, выполняющие ряд операций. Ряд этапов вычислений может быть выполнен только на ЭЦВМ. Применявшиеся на флоте ЭВМ выполняли 4, 7, 8-ю и частично 9-ю операции табл. 17 с ручным вводом почти всех данных. При массовых решениях задач (например, на гидрографических и исследовательских судах) получается громадная экономия времени и труда, но одиночное решение невыгодно. Современный уровень техники ЭВМ позволяет выполнить 4, 5, 6, 7, 8-ю и 9-ю операции табл. 17 не

449