- •Введение

- •Глава 2. Параллактический треугольник светила и его решение

- •§4. Параллактический треугольник и его решение по основным формулам

- •§5. Вычисление высоты и азимута светила по системам формул

- •§7. Разложение высоты и азимута в ряд Тейлора. Теория таблиц численного типа

- •§1. Небесная сфера

- •§2. Системы сферических координат

- •§3. Графическое решение задач на небесной сфере

- •Глава 3. Видимое суточное движение светил. Изменение координат светил

- •§9. Характеристика суточного движения светил

- •§10. Явления, связанные с суточным движением светил

- •§11. Изменение координат светил вследствие видимого суточного движения

- •Глава 4. Обращение Земли вокруг Солнца. Видимое движение Солнца и изменение его координат

- •§13. Обращение Земли по орбите и видимое годовое движение Солнца

- •§14. Изменение экваториальных координат Солнца в течение года

- •Глава 5. Орбитальное и видимое движение планет, Луны и искусственных спутников

- •§18. Фазы и возраст Луны

- •§21. Орбитальное движение искусственных спутников

- •Глава 6. Измерение времени

- •§22. Основы измерения времени

- •§23. Звездные сутки. Звездное время. Основная формула времени

- •§26. Поясное, декретное, летнее, московское и стандартное времена, их связь с местной системой

- •§28. Понятие о точных шкалах времени

- •Глава 7. Вычисление видимых координат светил. МАЕ

- •§31. Понятие о вычислении видимых координат светил на ЭВМ

- •§32. Устройство таблиц МАЕ для расчета часовых углов и склонений светил

- •§33. Определение времени кульминации светил

- •§34. Обоснование расчета времени видимого восхода (захода) Солнца и Луны и времени сумерек

- •§35. Определение времени восхода и захода Солнца и Луны и времени сумерек по МАЕ

- •Глава 8. Измерители времени. Судовая служба времени

- •Глава 9. Звездное небо. Звездный глобус

- •§42. Устройство звездного глобуса, его установка. Понятие о других пособиях

- •§43. Решение задач с помощью звездного глобуса

- •Глава 10. Секстан

- •§44. Основы теории навигационного секстана

- •§45. Устройство навигационных секстанов

- •§46. Понятие об инструментальных ошибках секстана и их учете

- •§47. Понятие о секстанах с искусственным горизонтом

- •Глава 11. Наблюдения с навигационным секстаном

- •§48. Выверка навигационного секстана на судне

- •§50. Приемы измерения высот светил над видимым горизонтом

- •§53. Наклонение видимого горизонта. Наклонение зрительного луча

- •§55. Общий случай исправления высот светил, измеренных над видимым горизонтом

- •§56. Частные случаи исправления высот светил

- •§57. Приведение высот светил к одному зениту (месту) и одному моменту

- •§58. Определение средних квадратических ошибок поправок и измерения углов

- •§59. Определение средней квадратической ошибки измерения высот светил в море

- •Глава 13. Астрономическое определение поправки компаса

- •§60. Основы астрономического определения поправки компаса

- •§62. Пеленгование светил. Точность поправки компаса

- •§63. Определение поправки компаса. Общий случай

- •Глава 14. Теоретические основы определения места судна по светилам

- •§65. Общие принципы астрономического определения места

- •§67. Метод линий положения. Высотная линия положения

- •§72. Ошибки в высотной линии. Оценка ее точности и вес

- •Глава 16. Методы отыскания места судна и оценки его точности при наличии ошибок в высотных линиях

- •Глава 17. Определение места по одновременным наблюдениям светил. Общий случай

- •§76. Особенности определения места по одновременным наблюдениям светил

- •§77. Общий случай определения места по звездам

- •§78. Определение места днем по одновременным наблюдениям Луны и Солнца

- •§79. Определение места днем по одновременным наблюдениям Венеры и Солнца

- •§80. Определение места по одновременным наблюдениям Венеры, Луны и Солнца

- •Глава 18. Определение места судна по разновременным наблюдениям Солнца

- •§81. Особенности определения места по разновременным наблюдениям Солнца

- •§82. Влияние ошибок счисления и наивыгоднейшие условия для определения места по Солнцу

- •§83. Определение места по Солнцу в общем случае

- •§84. Определение места комбинированием навигационных и астрономических линий положения

- •Глава 19. Ускоренные способы обработки наблюдений

- •§86. Обзор приемов ускорения обработки наблюдений

- •§87. Прием перемещения счислимого места

- •§88. Определение места с предварительной обработкой (предвычислением) линий положения

- •§92. Решение астрономических задач на клавишных ЭВМ

- •Глава 20. Частные методы определения координат места судна

- •§93. Определение широты места по меридиональной и наибольшей высотам Солнца. Понятие о близмеридиональных высотах

- •§96. Определение координат места в малых широтах по соответствующим высотам Солнца

- •§97. Графический способ определения места при высотах Солнца, больших 88°

- •§98. Особенности определения места в высоких широтах

- •Глава 21. Перспективы развития методов астрономических определений в море. Краткий исторический очерк

- •§99. Понятие об астронавигационных системах и навигационных комплексах

- •§100. Краткий очерк истории мореходной астрономии

- •Список литературы

t*ГР= SГP– α* |

(100) |

t*М=tГР± λWOst |

|

где SГР и α* вычислены по формулам (96) и (99).

Приведенные приемы расчета эфемерид Солнца и звезд дают достаточно точные для мореходной астрономии координаты в течение 15—20 лет от начальной эпохи, и их сравнительно легко реализовать на ЭВМ. Существуют и другие алгоритмы получения эфемерид, зависящие от поставленных задач и типа ЭВМ.

На судовых ЭВМ данного поколения нет смысла вычислять различные частные задачи, например кульминации, восходы светил, элементы освещенности и другие, поэтому, независимо от наличия машины, на судне требуется МАЕ.

§32. УСТРОЙСТВО ТАБЛИЦ МАЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЧАСОВЫХ УГЛОВ И СКЛОНЕНИЙ СВЕТИЛ

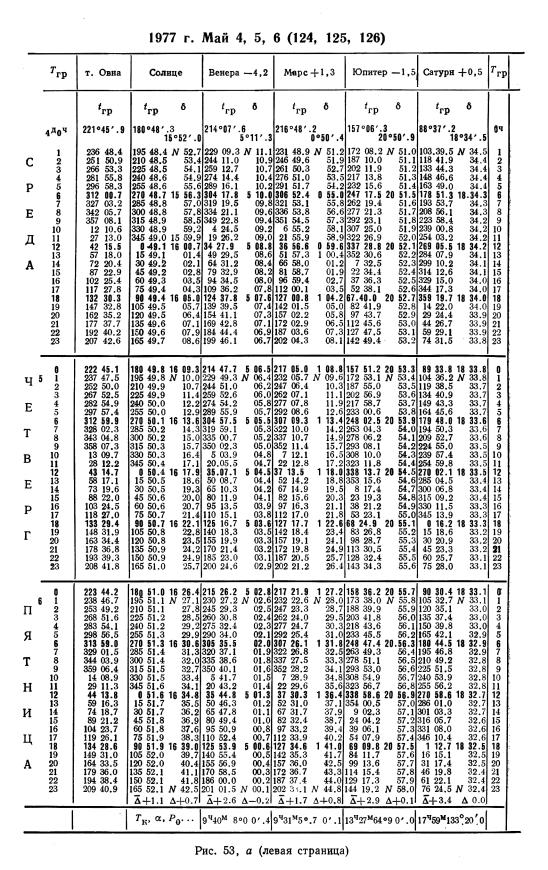

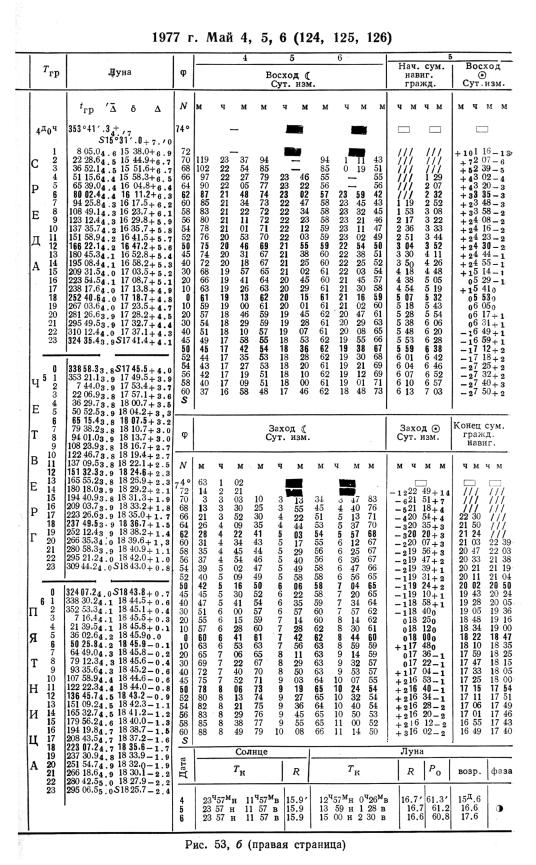

Основные данные помещены в ежедневных таблицах МАЕ, занимающих большую его часть. На каждом развернутом листе МАЕ приведены данные для трех суток: на левой странице — часовые углы точки Овна (звездное время), часовые углы и склонения Солнца, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна; на правой странице — часовые углы и склонения Луны, время ее восхода и захода на каждый день, время восхода, захода Солнца и сумерек на среднюю дату листа (рис. 53). Внизу страниц приведены дополнительные данные: время кульминации, параллаксы, радиусы и др. Рассмотрим принцип устройства таблиц МАЕ для часовых углов и склонений светил.

136

137

138

Получение звездного времени. Аргументами для входа в МАЕ являются гринвичская дата, Тгр и название светила, поэтому найдем зависимость, связывающую часовой угол точки Овна с Тгр. Применяя основную формулу времени к среднему Солнцу, получим:

SГР=tГР9+α9

или

tГРE=TГР±12ч+α9 |

(101) |

так как

SГР= tГРE, а tГР9=TГР±12ч

По формуле (101) для значений Тгр через 1Ч предвычислены и помещены в МАЕ табличные значения tт точки Овна (помечены tгр). Поправка за избыток ∆T сверх часа получается дифференцированием формулы (101) по Т. Переходя к конечным приращениям и взяв величину ∆α9 за 60м, получим

∆tГРE/∆Т=1+ ∆α9/60м

откуда

∆tГРE=∆Т+(∆α9/60м) ∆Т

или |

|

|

|

|

|

|

∆tГРE=(∆Т+µ ∆Т)о |

(102) |

|

где µ= |

∆α |

=0,0027379 — |

коэффициент |

перевода единиц среднего |

60м |

||||

времени в звездные. |

|

|

||

Очевидно, |

формула (102) |

представляет |

перевод промежутка ∆T в |

|

звездные единицы и в градусную меру.

Поправки, рассчитанные по формуле (102), помещены в конце МАЕ в «Основных интерполяционных таблицах» (ОИТ) на каждую минуту и секунду часа. В таблицу входят с минутами ∆Т (сверху) и секундами (слева) в графу «Точка Овна». Выбрав ∆tE, придают ее к часовому «табличному» значению tT и далее получают местное звездное время

Ost |

(103) |

tME=tT+ ∆tE± λW |

Вычисления производят по схеме, показанной в примере 25. Величину SM

139

определяют при подборе звезд по звездному глобусу или таблицам, а также как промежуточную величину при определении tM* .

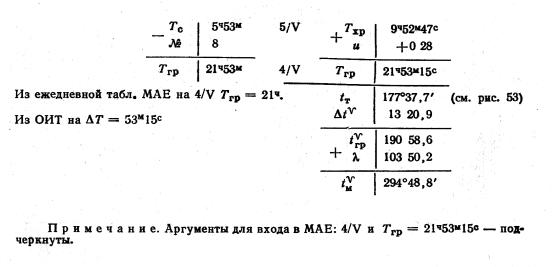

Пример 25. 5 мая 1977 г. в Тc=5ч53м (№=8Оst); λ=103°50', 2Оst; Txр=9ч52м47с; u=+28'. Определить tME (SM).

Решение

Получение часовых углов и склонений звезд. Формула для часового угла звезды получается из основной формулы времени решением ее относительно tM* :

tM* =SM–α*= tME+τ*

где τ*=360°—α*

Подставляя в эту формулу значение tME из формулы (103), получим tM* =tM+∆tE±λ+τ* (104)

Величины τ*, а также δ* приведены в разделе МАЕ, озаглавленном «Звезды. Видимые места» (с. 270 МАЕ), для 159 наиболее ярких звезд в порядке возрастания их α. На левой странице по прямому восхождению, номеру и месту звезды в созвездии приведены τ* — градусы на год, минуты по месяцам. На правой странице по номеру и собственному имени звезды (если оно есть) приведены δ*. Так как минуты τ* и δ даны на первое число месяца, на промежуточные даты приходится интерполировать их между колонок. На вкладыше к МАЕ (приложение IV) величины τ и δ для 50 наиболее ярких звезд

140

приведены через 10 дней, поэтому интерполировать их не нужно, так как их значения точнее, чем в основных таблицах. Названия созвездий и звезд, их номера в МАЕ отыскиваются при необходимости на обратной стороне карты звездного неба, прилагаемой к Ежегоднику (приложение V к МАЕ).

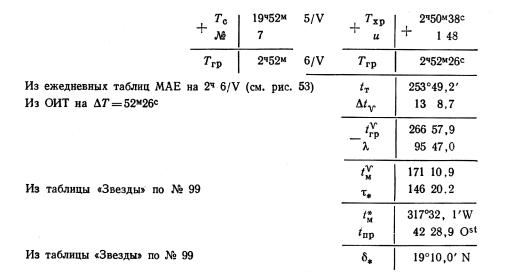

Пример 26. 5 мая 1977 г. около Тс=19Ч52М (№=7W); λ=95°47,0' W

наблюдали α Волопаса; Тхр=2Ч50М38С; и=+1М48С,0. Определить t*M и δ*. Решение.

Получение часовых углов и склонений Солнца, планет и Луны.

Формулу, выражающую часовой угол через аргумент Тгр, можно получить из основной формулы времени, записав ее два раза — для среднего Солнца и для данного светила:

SГР=t9ГР+α9

SГР=tСВГР+αСВ

В один и тот же момент левые части равны, поэтому

tГРСВ +αСВ = tГР +α

или

tГРСВ = tГР +α −αСВ

но по формуле (72) имеем: tГРСВ =ТГР±12ч

Подставляя значение tГР , получим формулу для часового угла светила:

141

tГРСВ =Тгр±12ч+α −αСВ |

(105) |

По этой формуле для Тгр через интервал в 1Ч предвычислены табличные значения tT часовых углов Солнца, четырех планет и Луны, помещенные в ежедневных таблицах МАЕ в колонке tГР. Приращение часового угла за промежуток ∆Т сверх целого часа ТГР получается следующим путем. Дифференцируя выражение (105) по Т и переходя к конечным приращениям, получим

∆∆Tt =1 + ∆∆αT − ∆α∆ТСВ

Принимая изменения прямых восхождений за 1Ч=60м и прибавив и отняв

постоянную величину |

∆α |

МАКС |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

СВ |

, получим |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

60М |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∆α |

|

− ∆α |

МАКС |

|

|

|

∆α МАКС − ∆α |

СВ |

|

∆t = |

∆T + |

|

|

СВ |

∆T |

+ |

СВ |

∆Т (106) |

||||

|

|

60М |

|

60М |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таким путем |

изменение часового |

угла светила за |

промежуток ∆ТМ,С |

|||||||||

разделено на две части: равномерную ∆t1 (в первых скобках), не зависящую от даты, и неравномерную ∆t2, меняющуюся по датам. В величину ∆t1 входят: ∆α — изменение прямого восхождения среднего Солнца за час, равное 2,5';

— наибольшее возможное изменение α данного светила за час: для Солнца 2,8'; для Венеры 3,5'; для Луны 43,5'. Величина ∆t1 представляет перевод промежутка ∆ТМ,С в равномерное изменение t, т.е. как бы во время,

считаемое по данному светилу. Для Солнца и планет величина ∆α — ∆αСВМАКС ,

представляющая как бы переводной коэффициент, принята в МАЕ одинаковой по наибольшему ∆ для Венеры, равному 3,5', поэтому второй член в скобках равен 1,0', а ∆t1 за час составит 14°59' и доли его за меньшие промежутки. Для Луны величина ∆α — ∆αСВМАКС составит 41,0', поэтому ∆t1 за час равна 14°19'.

Значения ∆t1 для Солнца (планет) и Луны вычислены для каждой минуты и секунды часа и приведены в ОИТ в отдельных колонках.

Вторая поправка ∆t2 учитывает неравномерность изменения α Луны,

142

Солнца и планет:

∆t2 |

= |

∆αМАКС − ∆α |

СВ |

∆ТГРМ |

(107) |

СВ |

|||||

60М |

|

||||

|

|

|

|

|

|

где ∆αСВ — изменение α светила в данное время; |

|

||||

∆αСВМАКС – ∆αСВ =∆ — |

квазиразность |

|

(искусственная |

разность), |

|

предвычислена для Луны на каждый час, а для Солнца и планет — на среднюю дату листа (приведена внизу колонок).

Квазиразностью ∆ в МАЕ называется разность между наибольшим возможным изменение α светила за 1Ч и фактическим изменением его за данный час. Квазиразность в нашем МАЕ всегда положительна, так как взято

∆αМАКС (в английском — для Венеры бывает отрицательна). Например, для

Солнца наибольшая ∆=3,5'—2,3'=1,2'; для Луны =18,0'; для планет ∆=6,0'. Квазиразность интерполируется на данную минуту, для чего надо войти с

выбранной ∆ и минутой ∆ТГР в две крайние колонки ОИТ. Полученная поправка ∆t2 дает отклонение изменения tCB данного светила от равномерного в данный час.

Следовательно, tГР на данный момент Tгр получается по формуле |

|

||||||

tгр=tT+ ∆t1+ ∆t2 |

|

|

(108) |

||||

Для получения местного часового угла светила имеем формулу |

|

||||||

t |

M |

= t |

T |

+ ∆t + ∆t |

2 |

± λOst |

(109) |

|

|

1 |

W |

|

|||

Вычисления производят по схеме, приведенной в примере 27. Склонение Солнца, Луны и планет приводится также через час, поэтому на промежуточное время его следует интерполировать в соответствии с формулой

δ =δ'+ |

∆ |

∆TГРМ |

(110) |

|

60 |

||||

|

|

|

где δ' — значение склонения на ближайший меньший час TГР, выбранное из ежедневных таблиц;

∆ — часовая разность склонений со своим знаком, выбираемая внизу колонки для Солнца и планет и рядом с δ — для Луны (иногда для Венеры и

143

Солнца ∆ следует образовать самому). Интерполирование производят по двум крайним колонкам ОИТ, входя в них с минутой ∆Т и ∆.

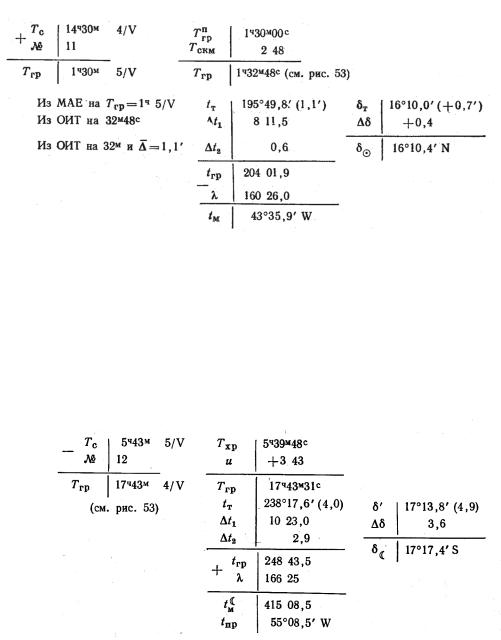

Пример 27. 4 мая 1977 г. в Тс=14ч30м (№=11W); λ=160°26' W, секундомер пущен в ТГРП =1Ч30М00С; наблюдали Солнце Тскм=2*48с. Определить t М и δ

Решение

Пример 28. 5 мая 1977 г. в Тс=543" (№=12 Оst); λс=166°25'Ost наблюдали Луну: Tхр=5Ч39М48С; u=+3М43С.

Определить tMe и δ. Решение.

144