- •1. Признаки групповой принадлежности зуба. Анатомическое строение зубов верхней челюсти.

- •4 Варианта строения коронки верхнего второго моляра:

- •2. Зубная формула. Анатомическое строение зубов нижней челюсти.

- •3. Стоматология как единый раздел общей медицины. Место пропедевтики в системе стоматологического образования.

- •4. Основные принципы составления плана лечения пациента. Схема чтения рентгенограмм.

- •5) Определение патологии в области верхушечного и краевого пародонта;

- •6) Определение патологии в костной ткани челюстей.

- •5. Назубные отложения. Методика, последовательность выявления и снятия твердых и мягких назубных отложений.

- •I. Физиологические назубные образования:

- •II. Зубные отложения:

- •2) Минерализованные :

- •6. Назубные отложения. Алгоритм профессиональной чистки зубов. Полирование поверхности зуба после снятия назубных отложений.

- •7. Понятие об эргономике. Обязанности медицинской сестры и младшего медицинского персонала.

- •8. Стоматологические установки. Стоматологические наконечники. Режущие и абразивные инструменты, их назначение.

- •2. Угловые наконечники

- •3. Прямые наконечники

- •1) Стальные боры:

- •2) Твердосплавные боры:

- •3) Алмазные боры:

- •9.Асептика, антисептика, дезинфекция и стерилизация. Методы стерилизации стоматологических инструментов и наконечников.

- •I. Паровой метод:

- •1)Принцип медицинской обоснованности лечебных манипуляций и щадящего отношения к тканям зуба.

- •2) Принцип безболезненности всех лечебных, диагностических и профилактических манипуляций.

- •3) Принцип рациональности и технологичности врачебных манипуляций.

- •4) Принцип создания оптимальных условий для длительного сохранения качества пломбы.

- •1.Раскрытие кариозной полости:

- •2.Профилактическое расширение полости:

- •4. Формирование полости:

- •11. Основные этапы и правила препарирования кариозных полостей 1 класса

- •18. Материалы для наложения лечебных прокладок: фармакологические физико-химические свойства, правила клинического применения Классификация, механизм действия.

- •19. Материалы для наложения изолирующих прокладок: клинические требования, классификация. Базовые и лайнерные прокладки. Характеристика цинк-фосфатных цементов.

- •20. Стеклоиономерные цементы: химический состав, механизм отверждения, классификация j.McLean, положительные и отрицательные свойства "классических" стеклоиономерных цементов.

- •3. Недостаточная эстетичность.

- •21. Классификация стеклоиономерных цементов по механизму отверждения. Характеристика классических сиц, аква-цементов, гибридных сиц.

- •Силикофосфатные цементы:

- •24. Конденсируемые и жидкие (текучие) композиты: определение, общая характеристика, свойства, область клинического применения.

- •25.Особенности эмали и дентина с точки зрения обеспечения адгезии к ним композитных материалов. Механизм сцепления адгезивных систем композитов с поверхностью дентина и эмали.

- •26.Бондинг-техника при пломбировании зубов композитами: особенности проведения, основные этапы.

- •27.Адгезивная техника при пломбировании зубов композитами: особенности проведения, основные этапы.

- •28.Классификация современных композитных материалов. Микрогибридные и нанонаполненные композиты: общая характеристика, свойства, показания клиническому применению.

- •29.Сэндвич-техника, открытый и закрытый варианты при пломбировании зубов композитами: особенности проведения, основные этапы.

- •30. Пломбирование кариозных полостей II класса

- •31. Понятие эстетики при прямой и непрямой реставрации в полости рта. Цвет, формам, прозрачность.

- •32. Мышцы, поднимающие и опускающие нижнюю челюсть (топография, русское и латинское название, punctumfixumиpunctummobile).

- •33. Макро- и микроскопическое строение верхней и нижней челюстей. Контрфорсы.

- •34. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов. Возрастные особенности.

- •35. Артикуляция и окклюзия. Прикус. Виды прикуса, признаки центральной окклюзии ортогнатического прикуса.

- •37. Методы обследования пациентов в клинике ортопедической стоматологии (основные, дополнительные).

- •I. Основные методы

- •1) Опрос

- •2)Осмотр

- •II.Дополнительные методы

- •38. Жевательная эффективность. Методы ее определения (н.И. Агапов, и.М.Оксман, и.С. Рубинов). Ситуационная задача: Зубная формула: 07654321 12345670

- •07654321 12345670

- •39. Методы определения центральной окклюзии в зависимости от вида и топографии дефектов. Требования, предъявляемые к восковым шаблонам.

- •40. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых и комбинированных металлокерамических протезов.

- •41. Несъемные мостовидные протезы. Общее понятие, составные элементы, показания. Клинико-лабораторные этапы изготовления паяных мостовидных протезов.

- •43.Дефекты зубных рядов. Понятие, этиология, клиника и изменения в зубочелюстной системе в зависимости от локализации дефекта. Классификация Kennedyс дополнениямиApplegate.

- •44. Клинико-лабораторные этапы изготовления литой коронки.

- •45. Металлокерамические коронки. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Защита препарированных зубов.

- •46. Показания и противопоказания к применению пластмассовых коронок. Методика препарирования зуба. Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассовой коронки.

- •48. Причины поломок съемных протезов. Техника починки протеза в различных ситуациях.

- •49. Методы постановки искусственных зубов в съемных протезах. Показания к тому или иному способу постановки. Способы гипсовки съемных протезов в кювету. Методика проведения одного из них.

- •50. Опирающиеся и неопирающиеся съемные протезы. Определение, понятие. Кламмерная фиксация протезов. Виды кламмеров. Понятие о кламмерной линии. Точечная, линейная, плоскостная фиксация протезов.

- •51. Дефекты зубных рядов. Показания к применению съемных протезов. Составные элементы съемных протезов (базис, кламмер, искусственные зубы). Их краткая характеристика.

- •52. Металлопластмассовые коронки (клинико-лабораторные этапы изготовления любой коронки по выбору студента).

- •53. Методы изготовления вкладок. Показания, клинико-лабораторные этапы протезирования.

- •54. Пластмассы, применяемые в ортопедической стоматологии (принципиальный состав и свойства самотвердеющей и пластмассы горячего отверждения). Технология применения пластмасс.

- •55. Основные и вспомогательные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии (общая характеристика, классификация, требования).

- •56. Классификация слепочных (оттискных) материалов. Требования, предъявляемые к ним. Методика получения оттисков.

- •57. Материалы для изготовления фарфоровых и металлокерамических протезов, их характеристика.

- •58. Методы литья деталей зубных протезов (вакуумное, центробежное, под давлением). Усадка металлических сплавов.

- •60. Типы строения корневых каналов. Особенности топографического соотношения полости зуба и корневых каналов в отдельных группах постоянных зубов.

- •61. Вскрытие и раскрытие полости зуба резцов, клыков, премоляров и моляров верхней и нижней челюсти. Понятие об эндодонтическом доступе.

- •62.Задачи и основные правила механической обработки корневых каналов.

- •65. Прохождения корневых каналов. Инструменты, правила. Создание «ковровой дорожки»

- •67. Рабочая длина корневого канала: способы определения

- •73. Способы девитализации пульпы. Методика наложения девитализирующих паст. Ошибки и осложнения.

- •74. Импрегнационные методы обработки содержимого непроходимой части корневого канала: метод резорцин-формалиновый.

- •76. Средства для остановки кровотечения из корневых каналов, средства для вышивания корневых каналов.

- •3. 3%-Ный водный раствор перекиси водорода (н2о2).

- •78. Препараты для химического расширения корневых каналов. Препараты для распломбирования корневых каналов.

- •79. Апикально-корональные методы инструментальной обработки корневых каналов.

- •80. Коронально-апикальные методы инструментальной обработки корневых каналов. Метод Crown Down.

- •81. Коронально-апикальные методы инструментальной обработки корневых каналов. Метод Step Down.

- •82. Препараты для временного пломбирования корневых каналов.

- •1. Пасты на основе антибиотиков и кортикостероидов

- •2. Пасты на основе метронидазола.

- •3. Пасты на основе антисептиков длительного действия.

- •4. Пасты на основе гидроксида кальция

- •5. Пасты на основе комбинации гидроксида кальция и йодоформа.

- •83. Материалы для постоянного пломбирования корневых каналов: требования предъявляемые к ним, классификация. Характеристика пластичных твердеющих материалов.

- •1. Пластичные:

- •2. Первичнотвердые.

- •2. Препараты на основе оксида цинка и эвгенола - цинкоксидэвгенольные цементы (пасты)

- •3. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол:

- •4. Полимерные материалы, содержащие гидроксид кальция

- •5. Стеклоиономерные цементы:

- •6. Препараты на основе резорцин-формалиновой смолы.

- •7. Материалы на основе фосфата кальция

- •84. Материалы для постоянного пломбирования корневых каналов: требования, предъявляемые к ним, классификация. Гуттаперчевые штифты.

- •85. Пломбирование корневых каналов методом одного штифта и методом латеральной конденсации гуттаперчи. Метод латеральной (боковой) конденсации

- •Методика пломбирования

- •Метод одного штифта

- •Методика пломбирования

- •1. Подбор и припасовка штифта.

- •86. Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации.

- •87. Физиотерапевтические методы в практической эндодонтии.

- •88. Основные этапы эндодонтического лечения.

- •89.Средства для медикаментозной обработки корневых каналов.(промывание)

- •90. Современные методики пломбирования корневых каналов .

- •1)Пломбирование корневых каналов пастами

- •2) Пломбирование корневых каналов с использованием первично твердых материалов .

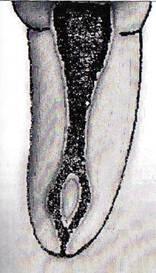

60. Типы строения корневых каналов. Особенности топографического соотношения полости зуба и корневых каналов в отдельных группах постоянных зубов.

В настоящее время различают девять ( 9 ) типов строения корневых каналов:

I

тип строения

— наличие одного корневого канала,

который начинается на дне пульповой

камеры и продолжается до верхушки корня.

Такой тип корневого канала чаще всего

встречается у центральных верхних

резцов. Лечение зубов с подобным типом

строения канала не представляет

затруднений

II тип —

представлен двумя корневыми каналами,

которые открываются на дне пульповой

камеры, а вблизи верхушки корня они

сливаются в общий просвет и заканчиваются

одним апикальным отверстием. Такое

строение чаще всего имеют корневые

системы нижних резцов и верхних премоляров

III тип строения - на дне пульпарной камеры открывается одно устье и один корневой канал, по ходу корня общий канал раздваивается в нижней трети корня на два независимых канала, которые затем у апикальной части вновь объединяются и открываются общим апикальным отверстием. Такая конфигурация наблюдается у зубов боковых групп

IV тип хактеризуется наличием двух независимо идущих корневых каналов в одном корне, которые в области верхушки корня открываются двумя независимыми апикальными отверстиями. Этот тип корневых каналов имеют нижние моляры, премоляры и нижние резцы. Для эндодонтического лечения это достаточно простая анатомическая ситуация

V тип — наличие одного канала внутри одного корня, но вблизи верхушки корня общий канал разделяется на два независимых хода. Такой тип чаще отмечается I нижних премолярах. В ряде клинических ситуаций бывает достаточно сложно обработать оба ответвления до апикального отверстия

VI тип строения — открывается двумя каналами на дне пульповой камеры зуба, которые примерно на середине длины корня объединяются в общий канал и затем вновь разделяются на два независимых хода и открываются двумя апикальными отверстиями. Такое строение системы каналов является сложным для обработки и полноценной очистки всего просвета корневого канала

VII тип — имеет следующее строение: один корневой канал начинается на дне пульповой камеры зуба, затем сужается к середине корня как песочные часы, затем он разделяется на два независимых канала, которые в верхушечной части вновь объединяются в общий канал и непосредственно у верхушки корня повторно разветвляются и открываются двумя апикальными отверстиями. Этот тип очень сложный и наблюдается в зубах боковых групп нижней челюсти

VIII тип — характеризуется наличием 3 независимо идущих корневых каналов в одном корне. Подобный тип строения очень простой и встречается в различных морфологических группах зубов. Однако частота распространения такого типа не очень велика

IX тип — характеризуется наличием 3 корневых каналов на всем протяжении, которые затем объединяются в один канал. Этот тип встречается в третьих молярах

Центральные верхние резцы имеют один корень и один корневой канал, который считается относительно прямым. Для корня характерна конусовидная и резко суживающаяся форма. Средняя длина зубов — 25 мм. Латеральные каналы встречаются в 50% случаев. Апикальное отверстие обычно находится латерально, но иногда расположено точно на верхушке корня. Хотя в целом эндодонтическое лечение центральных верхних резцов не представляет трудностей, однако имеют место такие клинические ситуации, когда в корне центрального верхнего резца могут быть 2 канала, или выявляют резорбцию корня (внутренняя и наружная). Внутренняя резорбция начинается в полости зуба и распространяется кнаружи, а наружная — в периодонте и внедряется в полость зуба снаружи. Основным методом дифференциальной диагностики резорбции резцов является рентгенография. Механизм возникновения резорбции не установлен, имеется только гипотеза, что это травма зуба. Следует подчеркнуть, что при резорбции корня необходимо эндодонтическое лечение. Верхние боковые резцы. В большинстве случаев эти зубы имеют один корень, один канал. Боковые резцы так же, как и центральные могут иметь 2 канала в одном корне. Средняя длина зуба — 23 мм. Врачу-стоматологу необходимо помнить об искривлении апикальной части корня и часто встречающихся боковых ответвлениях. Апикальное отверстие чаще расположено ближе к анатомической верхушке, чем у центрального резца. Однако может находиться и латерально в пределах 1—2 мм от нее

Верхние клыки. Корневой канал достаточно прямой. Средняя длина — 26 мм. Встречаются данные также о строении клыка с 2 каналами. Имеется описание строения клыка с 2 корнями. Латеральные и дополнительные каналы у верхних клыков встречаются реже, чем у верхних резцов. Апикальное сужение выражено слабо, что затрудняет определение рабочей длины Нижние резцы. Средняя длина нижних резцов составляет 21 мм. По сравнению с верхними резцами нижние являются наиболее сложными при лечении. В 40% случаев в нижних резцах встречаются 2 канала. Для нижних резцов чаще характерен II тип конфигурации корневых каналов, наличие 2 каналов в устьевой части корня, которые затем сходятся в один канал и открываются одним апексом. Выявить второй канал можно рентгенологически, изменив угол съемки Зуба. В нижних резцах часто наблюдаются апикальные изгибы и дополнительные каналы

Нижние клыки. Клык нижней челюсти значительно шире резцов в медиально-дистальном направлении. Средняя длина зуба — 26 мм. Нижние клыки в 10% случаев могут иметь 2 канала. Эти зубы могут иметь и 2 корня

Верхние первые премоляры. Средняя длина — 21 мм. В подавляющем большинстве эти зубы имеют 2 канала, но может быть и 3 канала (2 щечных и один небный) . Типичная форма — 2 корня и 2 канала. Нередко в области дна полости зуба можно увидеть общее устье корневого канала и разделение на 2 канала, которое проходит значительно ниже шейки зуба. Это, безусловно, затрудняет возможность доступа в оба ответвления щечных каналов. Расположение фуркации для щечных корней может находиться на различном уровне.

Вторые верхние премоляры. Средняя длина — 21 мм. Для вторых верхних премоляров вероятность наличия 2 корней не так высока, как в первых премолярах. Эти зубы могут иметь один и 2 корня, в 1% случаев возможно и 3 корня, однако они встречаются редко. Апикальная часть корней часто резко сужается, заканчиваясь очень узкими и изогнутыми верхушками. Однако даже при наличии 1 корня система корневого канала может быть достаточно сложной. Могут быть II и V типы строения канала, последний тип представляет более значительные трудности при обработке

Нижние первые премоляры. Средняя длина — 21 мм. В 80% случаев нижние первые премоляры имеют один канал. В 20 % случаев выявляют 2 канала, щечный и язычный, что свидетельствует о достаточно высокой распространенности. В большинстве случаев щечный канал располагается более прямолинейно, а дополнительный, второй канал, находится язычно. Поэтому врачу-стоматологу необходимо помнить, что нижние первые премоляры имеют достаточно сложную систему строения канала и нередко можно встретить 2 и даже 3 канала. Нижний премоляр с 2 каналами может расходиться почти в любом месте корня. При наличии 2 каналов возможен VII тип конфигурации, когда корневой канал в средней части корня расходится на два просвета, а затем несколько ближе к верхушке сходится в общий канал, а в апикальной области вновь разделяется на 2 независимых канала. Это может представить значительные сложности при его механической обработке

Нижние вторые премоляры. Средняя длина — 22 мм. Удельный вес встречаемости двухканального строения для нижних вторых премоляров меньше по сравнению с первыми. Если для первого премоляра вероятность наличия 2 каналов составляет 20%, то для вторых премоляров — менее 10%. Имеются данные о том, что нередко у вторых премоляров могут быть и 3 канала

Верхние первые моляры. Эти зубы являются одними из функционально важных зубов. Они имеют сложную анатомо-морфологическую систему. Средняя длина этих зубов составляет — 21 мм. Имеются данные о том, что в 95 % случаев в мезиально-щечном корне имеется 2 канала. Мезиально-щечный корень выглядит как распластанный, уплощенный и именно это широкое анатомическое строение определяет наличие 2 каналов. Дополнительный мезиально-щечный канал выявляют на линии, соединяющей основной мезиально-щечный канал и устье небного канала. Устье основного мезиально-щечного канала, как правило, находится практически под вершиной мезиально-щечного бугра коронки, а мезиально-небное устье находится ближе к центру относительно вершины мезиально-небного бугра. Встречаются клинические случаи когда у верхних первых моляров могут быть 3 канала в небном корне и даже 2 небных корня. Поэтому врач-стоматолог должен внимательно исследовать дно полости зуба для выявления всех имеющихся устьев каналов

Верхние вторые моляры. Верхние вторые моляры характеризуются значительным разнообразием строения каналов. Отмечаются необычные клинические ситуации с очень сложным строением. например, они имеют 2 мезирально-щечных, 2 небных корня и канала. Может быть один корень и один канал, 3 корня и 3 канала, возможны случаи двухкорневого строения с 2 каналами и даже наличие 4 корней, иногда сросшиеся 3 корня. Однако следует отметить, что удельный вес зубов с 4-х канальным строением для вторых моляров меньше по сравнению с первыми. Только в 20% случаев имеется дополнительный мезиальнощечный канал

Третий верхний моляр. Анатомо-морфологическое строение верхнего зуба мудрости абсолютно непредсказуемо. При утрате первого и второго верхних моляров часто в качестве основного опорного зуба используется 3 моляр. Верхние зубы мудрости могут иметь только один канал, в некоторых наблюдаются — 2, но в большинство случаев обнаруживают 3 канала. Первые нижние моляры. Для нижних первых моляров характерны 2 корня. В 30 % случаев могут встречаться 4 канала: 2 канала в дистальном корне и 2 в мезиальном. В мезиальном корне выявляют преимущественно 2 канала, но иногда бывает один канал. Кроме того, имеется еще одна особенность, которую необходимо принимать во внимание, — это наличие срединного канала, который может быть в мезиально-щечном корне. Поэтому очень важно врачу-стоматологу внимательно изучать дно полости зуба для выявления всех имеющихся устьев канала. Нижние моляры иногда могут иметь 3 корня. Третий корень является дистально-лингвальным. По литературным данным, такое строение корней встречается у монголоидной расы

Вторые нижние моляры. В 95 % имеют коническую форму корня. Иногда строение канала может оказаться гораздо более сложным. В частности, одним из примеров сложного строения системы каналов в коническом корне является серповидная форма канала

Третий нижний моляр является трудно прогнозируемым зубом в анатомо-морфологическом строении, его следует оценивать по форме корня. Несмотря на анатомические особенности, эндодонтическое лечение зубов можно в большинстве случаев проводить успешно