- •1. Признаки групповой принадлежности зуба. Анатомическое строение зубов верхней челюсти.

- •4 Варианта строения коронки верхнего второго моляра:

- •2. Зубная формула. Анатомическое строение зубов нижней челюсти.

- •3. Стоматология как единый раздел общей медицины. Место пропедевтики в системе стоматологического образования.

- •4. Основные принципы составления плана лечения пациента. Схема чтения рентгенограмм.

- •5) Определение патологии в области верхушечного и краевого пародонта;

- •6) Определение патологии в костной ткани челюстей.

- •5. Назубные отложения. Методика, последовательность выявления и снятия твердых и мягких назубных отложений.

- •I. Физиологические назубные образования:

- •II. Зубные отложения:

- •2) Минерализованные :

- •6. Назубные отложения. Алгоритм профессиональной чистки зубов. Полирование поверхности зуба после снятия назубных отложений.

- •7. Понятие об эргономике. Обязанности медицинской сестры и младшего медицинского персонала.

- •8. Стоматологические установки. Стоматологические наконечники. Режущие и абразивные инструменты, их назначение.

- •2. Угловые наконечники

- •3. Прямые наконечники

- •1) Стальные боры:

- •2) Твердосплавные боры:

- •3) Алмазные боры:

- •9.Асептика, антисептика, дезинфекция и стерилизация. Методы стерилизации стоматологических инструментов и наконечников.

- •I. Паровой метод:

- •1)Принцип медицинской обоснованности лечебных манипуляций и щадящего отношения к тканям зуба.

- •2) Принцип безболезненности всех лечебных, диагностических и профилактических манипуляций.

- •3) Принцип рациональности и технологичности врачебных манипуляций.

- •4) Принцип создания оптимальных условий для длительного сохранения качества пломбы.

- •1.Раскрытие кариозной полости:

- •2.Профилактическое расширение полости:

- •4. Формирование полости:

- •11. Основные этапы и правила препарирования кариозных полостей 1 класса

- •18. Материалы для наложения лечебных прокладок: фармакологические физико-химические свойства, правила клинического применения Классификация, механизм действия.

- •19. Материалы для наложения изолирующих прокладок: клинические требования, классификация. Базовые и лайнерные прокладки. Характеристика цинк-фосфатных цементов.

- •20. Стеклоиономерные цементы: химический состав, механизм отверждения, классификация j.McLean, положительные и отрицательные свойства "классических" стеклоиономерных цементов.

- •3. Недостаточная эстетичность.

- •21. Классификация стеклоиономерных цементов по механизму отверждения. Характеристика классических сиц, аква-цементов, гибридных сиц.

- •Силикофосфатные цементы:

- •24. Конденсируемые и жидкие (текучие) композиты: определение, общая характеристика, свойства, область клинического применения.

- •25.Особенности эмали и дентина с точки зрения обеспечения адгезии к ним композитных материалов. Механизм сцепления адгезивных систем композитов с поверхностью дентина и эмали.

- •26.Бондинг-техника при пломбировании зубов композитами: особенности проведения, основные этапы.

- •27.Адгезивная техника при пломбировании зубов композитами: особенности проведения, основные этапы.

- •28.Классификация современных композитных материалов. Микрогибридные и нанонаполненные композиты: общая характеристика, свойства, показания клиническому применению.

- •29.Сэндвич-техника, открытый и закрытый варианты при пломбировании зубов композитами: особенности проведения, основные этапы.

- •30. Пломбирование кариозных полостей II класса

- •31. Понятие эстетики при прямой и непрямой реставрации в полости рта. Цвет, формам, прозрачность.

- •32. Мышцы, поднимающие и опускающие нижнюю челюсть (топография, русское и латинское название, punctumfixumиpunctummobile).

- •33. Макро- и микроскопическое строение верхней и нижней челюстей. Контрфорсы.

- •34. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов. Возрастные особенности.

- •35. Артикуляция и окклюзия. Прикус. Виды прикуса, признаки центральной окклюзии ортогнатического прикуса.

- •37. Методы обследования пациентов в клинике ортопедической стоматологии (основные, дополнительные).

- •I. Основные методы

- •1) Опрос

- •2)Осмотр

- •II.Дополнительные методы

- •38. Жевательная эффективность. Методы ее определения (н.И. Агапов, и.М.Оксман, и.С. Рубинов). Ситуационная задача: Зубная формула: 07654321 12345670

- •07654321 12345670

- •39. Методы определения центральной окклюзии в зависимости от вида и топографии дефектов. Требования, предъявляемые к восковым шаблонам.

- •40. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых и комбинированных металлокерамических протезов.

- •41. Несъемные мостовидные протезы. Общее понятие, составные элементы, показания. Клинико-лабораторные этапы изготовления паяных мостовидных протезов.

- •43.Дефекты зубных рядов. Понятие, этиология, клиника и изменения в зубочелюстной системе в зависимости от локализации дефекта. Классификация Kennedyс дополнениямиApplegate.

- •44. Клинико-лабораторные этапы изготовления литой коронки.

- •45. Металлокерамические коронки. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Защита препарированных зубов.

- •46. Показания и противопоказания к применению пластмассовых коронок. Методика препарирования зуба. Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассовой коронки.

- •48. Причины поломок съемных протезов. Техника починки протеза в различных ситуациях.

- •49. Методы постановки искусственных зубов в съемных протезах. Показания к тому или иному способу постановки. Способы гипсовки съемных протезов в кювету. Методика проведения одного из них.

- •50. Опирающиеся и неопирающиеся съемные протезы. Определение, понятие. Кламмерная фиксация протезов. Виды кламмеров. Понятие о кламмерной линии. Точечная, линейная, плоскостная фиксация протезов.

- •51. Дефекты зубных рядов. Показания к применению съемных протезов. Составные элементы съемных протезов (базис, кламмер, искусственные зубы). Их краткая характеристика.

- •52. Металлопластмассовые коронки (клинико-лабораторные этапы изготовления любой коронки по выбору студента).

- •53. Методы изготовления вкладок. Показания, клинико-лабораторные этапы протезирования.

- •54. Пластмассы, применяемые в ортопедической стоматологии (принципиальный состав и свойства самотвердеющей и пластмассы горячего отверждения). Технология применения пластмасс.

- •55. Основные и вспомогательные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии (общая характеристика, классификация, требования).

- •56. Классификация слепочных (оттискных) материалов. Требования, предъявляемые к ним. Методика получения оттисков.

- •57. Материалы для изготовления фарфоровых и металлокерамических протезов, их характеристика.

- •58. Методы литья деталей зубных протезов (вакуумное, центробежное, под давлением). Усадка металлических сплавов.

- •60. Типы строения корневых каналов. Особенности топографического соотношения полости зуба и корневых каналов в отдельных группах постоянных зубов.

- •61. Вскрытие и раскрытие полости зуба резцов, клыков, премоляров и моляров верхней и нижней челюсти. Понятие об эндодонтическом доступе.

- •62.Задачи и основные правила механической обработки корневых каналов.

- •65. Прохождения корневых каналов. Инструменты, правила. Создание «ковровой дорожки»

- •67. Рабочая длина корневого канала: способы определения

- •73. Способы девитализации пульпы. Методика наложения девитализирующих паст. Ошибки и осложнения.

- •74. Импрегнационные методы обработки содержимого непроходимой части корневого канала: метод резорцин-формалиновый.

- •76. Средства для остановки кровотечения из корневых каналов, средства для вышивания корневых каналов.

- •3. 3%-Ный водный раствор перекиси водорода (н2о2).

- •78. Препараты для химического расширения корневых каналов. Препараты для распломбирования корневых каналов.

- •79. Апикально-корональные методы инструментальной обработки корневых каналов.

- •80. Коронально-апикальные методы инструментальной обработки корневых каналов. Метод Crown Down.

- •81. Коронально-апикальные методы инструментальной обработки корневых каналов. Метод Step Down.

- •82. Препараты для временного пломбирования корневых каналов.

- •1. Пасты на основе антибиотиков и кортикостероидов

- •2. Пасты на основе метронидазола.

- •3. Пасты на основе антисептиков длительного действия.

- •4. Пасты на основе гидроксида кальция

- •5. Пасты на основе комбинации гидроксида кальция и йодоформа.

- •83. Материалы для постоянного пломбирования корневых каналов: требования предъявляемые к ним, классификация. Характеристика пластичных твердеющих материалов.

- •1. Пластичные:

- •2. Первичнотвердые.

- •2. Препараты на основе оксида цинка и эвгенола - цинкоксидэвгенольные цементы (пасты)

- •3. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол:

- •4. Полимерные материалы, содержащие гидроксид кальция

- •5. Стеклоиономерные цементы:

- •6. Препараты на основе резорцин-формалиновой смолы.

- •7. Материалы на основе фосфата кальция

- •84. Материалы для постоянного пломбирования корневых каналов: требования, предъявляемые к ним, классификация. Гуттаперчевые штифты.

- •85. Пломбирование корневых каналов методом одного штифта и методом латеральной конденсации гуттаперчи. Метод латеральной (боковой) конденсации

- •Методика пломбирования

- •Метод одного штифта

- •Методика пломбирования

- •1. Подбор и припасовка штифта.

- •86. Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации.

- •87. Физиотерапевтические методы в практической эндодонтии.

- •88. Основные этапы эндодонтического лечения.

- •89.Средства для медикаментозной обработки корневых каналов.(промывание)

- •90. Современные методики пломбирования корневых каналов .

- •1)Пломбирование корневых каналов пастами

- •2) Пломбирование корневых каналов с использованием первично твердых материалов .

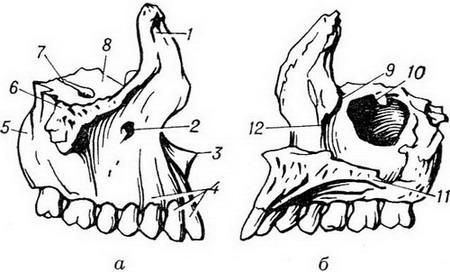

33. Макро- и микроскопическое строение верхней и нижней челюстей. Контрфорсы.

Верхняя челюсть (maxilla) — парная кость, состоит из тела и четырех отростков: лобного, скулового, небного и альвеолярного. Внутри тела верхней челюсти находится большая воздухоносная пазуха — верхнечелюстная пазуха, выстланная слизистой оболочкой. Верхняя челюсть неподвижно соединена с другими костями черепа. Правый и левый небные отростки, соединяясь, образуют переднюю часть твердого нёба. Альвеолярный отросток имеет ячейки (альвеолы) для корней зубов. На передней поверхности тела челюсти имеется небольшое углубление, так называемая собачья ямка, у верхней границы ее открывается подглазничное отверстие, через которое выходит подглазничный нерв (рис. 1).

Рис.

1. Верхнечелюстная кость строение: а —

передне-наружная поверхность; б —

внутренняя поверхность. 1 — лобный

отросток; 2 — подглазничное отверстие;

3 — передняя носовая ость; 4 — луночковые

возвышения; 5 — бугор верхнечелюстной

кости; 6 — скуловой отросток; 7 —

подглазничная борозда; 8 — глазничная

поверхность; 9 — слезная борозда; 10 —

отверстие верхнечелюстной пазухи; 11 —

небный отросток; 12 — раковинный гребень.

Рис.

1. Верхнечелюстная кость строение: а —

передне-наружная поверхность; б —

внутренняя поверхность. 1 — лобный

отросток; 2 — подглазничное отверстие;

3 — передняя носовая ость; 4 — луночковые

возвышения; 5 — бугор верхнечелюстной

кости; 6 — скуловой отросток; 7 —

подглазничная борозда; 8 — глазничная

поверхность; 9 — слезная борозда; 10 —

отверстие верхнечелюстной пазухи; 11 —

небный отросток; 12 — раковинный гребень.

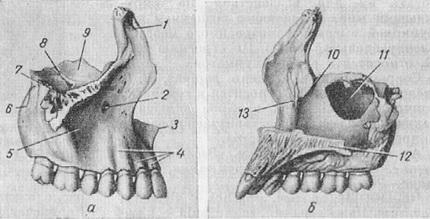

Нижняя челюсть (mandibula) — непарная кость с хорошо выраженным слоем компактного вещества, подвижно соединяется с костями черепа и состоит из подковообразного тела, альвеолярной части и двух ветвей, отходящих от тела под тупым углом. Каждая ветвь имеет два отростка — суставной и венечный, разделенные вырезкой нижней челюсти. На внутренней поверхности ветви челюсти имеется отверстие — вход в нижнечелюстной канал, в котором располагается сосудисто-нервный пучок. На наружной поверхности тела челюсти в переднем ее отделе находятся подбородочные возвышения, кзади от них расположены одноименные отверстия, ведущие в нижнечелюстной канал. По верхнему краю альвеолярной части челюсти имеются углубления — зубные альвеолы. К челюсти прикрепляется большое количество мышц (рис. 2). Кровоснабжение — в основном челюстная артерия и ее ответвления. Отток венозной крови идет через систему позадичелюстной и лицевой вен. Регионарные лимфатические узлы челюсти — подчелюстные, подподбородочные, в которые в первую очередь метастазируют некоторые злокачественные опухоли челюсти. Иннервация верхней челюсти осуществляется за счет второй ветви, а нижней челюсти — третьей ветви тройничного нерва.

Рис.

2. Нижняя челюсть и места прикрепления

мышц к ней: а — наружная поверхность

(вид сбоку); б — внутренняя поверхность

правой половины нижней челюсти. 1 —

венечный отросток; 2 — подбородочный

бугорок: 3 — подбородочное отверстие;

4 — угол нижней челюсти; 5 — суставной

отросток; 6 — нижнечелюстное отверстие;

7 — челюстноподъязычная линия; 8 —

подчелюстная ямка; 9 — подъязычная ямка;

I — место прикрепления жевательной

мышцы; II — височной мышцы; III — латеральной

крыловидной мышцы; IV — медиальной

крыловидной мышцы; V — челюстно-подъязычной

мышцы; VI — двубрюшной мышцы; VII —

подбородочно-подъязычной мышцы; VIII —

подбородочно-язычной мышцы.

Рис.

2. Нижняя челюсть и места прикрепления

мышц к ней: а — наружная поверхность

(вид сбоку); б — внутренняя поверхность

правой половины нижней челюсти. 1 —

венечный отросток; 2 — подбородочный

бугорок: 3 — подбородочное отверстие;

4 — угол нижней челюсти; 5 — суставной

отросток; 6 — нижнечелюстное отверстие;

7 — челюстноподъязычная линия; 8 —

подчелюстная ямка; 9 — подъязычная ямка;

I — место прикрепления жевательной

мышцы; II — височной мышцы; III — латеральной

крыловидной мышцы; IV — медиальной

крыловидной мышцы; V — челюстно-подъязычной

мышцы; VI — двубрюшной мышцы; VII —

подбородочно-подъязычной мышцы; VIII —

подбородочно-язычной мышцы.

Развитие и возрастные особенности. Закладки челюстей образуются на ранних этапах развития эмбриона человека. К концу второго месяца внутриутробного развития завершается срастание верхнечелюстных и лобных отростков, образующих средний отдел лица. В толще их появляется шесть точек окостенения, из которых происходит окостенение сначала небных отростков и боковых отделов верхней челюсти, затем центрального отдела ее в виде самостоятельной резцовой кости (os incisivum), которая позднее срастается с верхнечелюстными костями. Нарушение этого сращения ведет к образованию врожденных расщелин неба. Развитие нижней челюсти начинается с образования нескольких точек окостенения, расположенных в мягких тканях вокруг меккелева хряща. Последний составляет хрящевую основу первой висцеральной дуги эмбриона. Кость формируется вокруг меккелева хряща, который постепенно редуцируется. Задние отделы челюстей образуются независимо от хряща из соответствующих точек окостенения. Окостенение двух половин нижней челюсти заканчивается их сращением.

Анатомия и гистология. На верхней челюсти образуются более плотные участки компактного вещества, обеспечивающие повышенную прочность кости в направлениях наибольшего напряжения от жевательного давления, которые носят название контрфорсов (рис. 2, а).

Рис.

2. Контрфорсы (указаны жирной линией)

верхней челюсти (а) и траектории прочности

нижней челюсти (б): 1 — височная траектория;

2 — зубная траектория.

Рис.

2. Контрфорсы (указаны жирной линией)

верхней челюсти (а) и траектории прочности

нижней челюсти (б): 1 — височная траектория;

2 — зубная траектория.

Нижняя челюсть — единственная подвижная кость лицевого скелета. К ней прикрепляется значительное количество мышц, обеспечивающих сложные и многообразные ее движения. Условия функциональной нагрузки нижней челюсти определяют ее структурные особенности. Нижняя челюсть имеет развитый слой компактного вещества, особенно но нижнему краю тела челюсти, в области ее углов и ветвей, суставных отростков, в местах прикрепления мышц. Более тонкие компактные пластинки — в области лунок зубов. Губчатое вещество кости образует разной формы и величины ячейки, заполненные костным мозгом. Костная структура челюстей в процессе развития приобретает определенную ориентацию, располагаясь в соответствии с направлением и распространением функциональной нагрузки, так называемые траектории (рис. 2, б).

Рис.

3. Верхнечелюстная кость (а — передне-наружная

поверхность; б — внутренняя): 1— processus

frontalis; 2 — foramen infraorbitale; 3 — spina nasalis ant.; 4 —

juga alveolaria; 5 — crista zygomatico-alveolaris; в — tuber

maxillae; 7 — processus zygomaticus; 8 — sulcus infraorbitalis; 9

— facies orbitalis; 10 — sulcus lacrimalis; 11 — hiatus

maxillaris; 12 — processus palatinus; 13 — crista conchalis.

Рис.

3. Верхнечелюстная кость (а — передне-наружная

поверхность; б — внутренняя): 1— processus

frontalis; 2 — foramen infraorbitale; 3 — spina nasalis ant.; 4 —

juga alveolaria; 5 — crista zygomatico-alveolaris; в — tuber

maxillae; 7 — processus zygomaticus; 8 — sulcus infraorbitalis; 9

— facies orbitalis; 10 — sulcus lacrimalis; 11 — hiatus

maxillaris; 12 — processus palatinus; 13 — crista conchalis.