- •157 Техническая электродинамика

- •Введение

- •Раздел 1 теоретические основы электродинамики

- •1.1. Источники электромагнитного поля

- •1.2. Векторы электромагнитного поля

- •1.3. Материальные уравнения. Классификация сред

- •1.4. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной

- •1.5. Граничные условия для векторов электромагнитного поля

- •1.6. Метод комплексных амплитуд

- •1.7. Уравнения Максвелла для комплексных векторов

- •1.8. Комплексная диэлектрическая и магнитная

- •1.9. Энергия электромагнитного поля

- •Раздел 2 распространение электромагнитных волн в свободном пространстве

- •2.1. Решение уравнений Максвелла для комплексных амплитуд

- •2.2. Плоские электромагнитные волны в среде без потерь

- •2.3. Плоские электромагнитные волны в среде с тепловыми потерями

- •2.4. Поляризация электромагнитных волн

- •2.5. Распространение волн в анизотропных средах

- •Раздел 3 электромагнитные волны в направляющих системах

- •3.1. Типы направляющих систем

- •3.2. Классификация направляемых волн

- •3.3. Особенности распространения волн в направляющих системах

- •3.4. Волны в прямоугольном волноводе

- •3.5. Волны в круглом волноводе

- •3.6. Волны в коаксиальном кабеле

- •3.7. Волны в двухпроводной и полосковой линиях

- •3.8. Диэлектрический волновод. Световод

- •3.9 Направляющие системы с медленными волнами

- •3.10. Затухание волн в направляющих системах

- •Раздел 4 излучение электромагнитных волн

- •4.1. Понятие элементарного электрического излучателя

- •4.2. Поле элементарного электрического излучателя в дальней зоне

- •4.3. Мощность и сопротивление излучения элементарного электрического излучателя

- •4.4. Диаграмма направленности элементарного электрического излучателя

- •4.5. Перестановочная двойственность уравнений Максвелла

- •4.6. Элементарный магнитный излучатель и его поле излучения

- •4.7. Принцип эквивалентности. Принцип Гюйгенса

- •4.8. Принцип взаимности

- •4.9. Параметры антенн

- •4.10. Симметричный электрический вибратор

- •4.11. Директорные антенны

- •4.12. Зеркальные антенны

- •Раздел 5 распространение электромагнитных волн

- •5.1. Законы Снеллиуса. Коэффициенты Френеля

- •5.2. Явление полного прохождения волны через границу двух сред

- •5.3. Явление полного отражения от плоской границы раздела

- •5.4. Структура электромагнитного поля при полном

- •5.5. Поле вблизи поверхности хорошего проводника. Приближенные

- •5.6. Дифракция электромагнитных волн

- •5.7. Параметры Земли. Учет рельефа земной поверхности

- •5.8. Параметры тропосферы. Влияние тропосферы на распространение радиоволн. Тропосферная рефракция

- •5.9. Строение ионосферы. Понятие критической и максимально

- •5.10. Классификация радиоволн по способам распространения

- •5.11. Классификация радиоволн по диапазонам

- •5.12. Расчет действующего значения напряженности поля. Понятие

- •5.13. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов

- •Литература

- •Приложение а вывод уравнений максвелла в дифференциальной форме

- •Приложение в вывод граничных условий для векторов электромагнитного поля

- •Приложение с волноводные устройства

- •Режимы работы линий передачи конечной длины. Согласование линии с нагрузкой

- •Приложение е математический аппарат электродинамики

4.9. Параметры антенн

4.9.1. Назначение и классификация антенн

Антенной называется радиотехническое устройство, предназначенное для излучения или приема электромагнитных волн. Это важнейший элемент любой радиотехнической системы, к которым относятся системы радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиоуправления, радиорелейной связи, радиолокации и др.

В конструктивном отношении антенна представляет собой провода, металлические поверхности, диэлектрики, магнитодиэлектрики с распределенными на них токами. Назначение антенн видно из рис. 4.9, на котором изображена блок-схема системы радиосвязи.

Электромагнитные колебания высокой частоты с помощью направляющей системы, которая называется фидером, возбуждают токи (проводимости и (или) смещения) в антенне. Антенна преобразует указанные токи в электромагнитные волны, которые излучаются в свободное пространство. Приемная антенна улавливает электромагнитные волны свободного пространства, преобразует их в электромагнитные волны фидера, которые поступают на вход приемника.

Антенны можно классифицировать по различным признакам: по диапазонному принципу, по характеру излучающих элементов, по виду радиотехнической системы, в которой используется антенна. По диапазонному признаку антенны делятся на: мириаметровые, километровые, гектометровые, декаметровые, метровые, дециметровые, сантиметровые, миллиметровые. Последние четыре в литературе часто называют антеннами УКВ диапазона. Названия антенн соответствуют названиям диапазонов волн, данных в «Регламенте радиосвязи» (более подробно см. в разд. 5). По характеру излучающих элементов антенны делят на: вибраторные, апертурные, поверхностных волн и др. По виду радиотехнических систем: для радиосвязи, для радиовещания, телевизионные и др.

4.9.2. Основные параметры антенн

При нахождении электромагнитного поля, создаваемого антенной, ее рассматривают как совокупность бесконечно большого числа элементарных излучателей, поля излучения которых известны. Применяя принцип суперпозиции, можно найти поле, создаваемое антенной.

Из теории антенн известно, что комплексные амплитуды векторов электромагнитного поля, создаваемого антенной в однородной среде и в дальней зоне, определяются следующими формулами:

![]() , (4.24)

, (4.24)

![]() , (4.25)

, (4.25)

где

![]() – множитель, не зависящий от направления

на точку наблюдения;,

– координаты точки наблюдения;

– множитель, не зависящий от направления

на точку наблюдения;,

– координаты точки наблюдения;

![]() – расстояние от антенны до точки

наблюдения;

– расстояние от антенны до точки

наблюдения;![]() – орт радиус-вектор точки наблюдения;

– орт радиус-вектор точки наблюдения;![]() – волновое сопротивление среды,

окружающей антенну;

– волновое сопротивление среды,

окружающей антенну;![]() – волновое число;

– волновое число;![]() – векторная комплексная характеристика

направленности антенны, которая полностью

характеризует поле антенны в дальней

зоне и в сферической системе координат

представляется в следующем виде:

– векторная комплексная характеристика

направленности антенны, которая полностью

характеризует поле антенны в дальней

зоне и в сферической системе координат

представляется в следующем виде:

![]() ,

(4.26)

,

(4.26)

где

![]() ,

,

![]() .

(4.27)

.

(4.27)

Функции

![]() и

и![]() в формуле (4.27) называютамплитудными

характеристиками

направленности

(по соответствующим проекциям), а функции

в формуле (4.27) называютамплитудными

характеристиками

направленности

(по соответствующим проекциям), а функции

![]() и

и![]() – фазовыми характеристиками направленности.

– фазовыми характеристиками направленности.

Отметим,

что вид поляризации электромагнитного

поля, излучаемого антенной, определяется

видом функций

![]() ,

,![]() ,

,![]() и

и![]() .

Например, если одна из функций

.

Например, если одна из функций![]() и

и![]() равна нулю, то электромагнитное поле

антенны линейно поляризовано.

равна нулю, то электромагнитное поле

антенны линейно поляризовано.

Кроме амплитудных характеристик направленности вводят также характеристику направленности по мощности

![]() .

(4.28)

.

(4.28)

Отметим, что все приведенные характеристики определяются при постоянном расстоянии r до точки наблюдения.

Для удобства анализа вводятся понятия нормированных (к максимальному значению) характеристик направленности. Например, нормированная характеристика направленности по мощности определяется по формуле

![]() , (4.29)

, (4.29)

где Рmax(0, 0) – значение характеристики направленности по мощности в направлении максимального излучения (0, 0).

Графическое представление нормированных характеристик направленности называют диаграммами направленности (ДН) антенны. При этом различают пространственные ДН и сечения пространственных ДН главными плоскостями.

Для

антенн, излучающих линейно поляризованное

поле, главными плоскостями пространственной

ДН называют плоскости, в которых

лежит либо вектор

![]() (плоскость Е), либо вектор

(плоскость Е), либо вектор![]() (плоскостьН).

(плоскостьН).

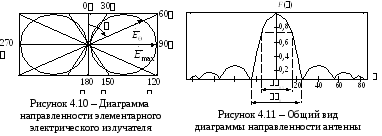

Изображают ДН в полярных и декартовых системах координат. Например, ДН элементарного вибратора в Е плоскости в полярных координатах изображена на рис. 4.10.

На рис. 4.11 представлено сечение ДН реальной антенны в прямоугольных координатах.

Отметим, что ДН иногда удобно изображать в логарифмическом масштабе:

Р(, )=10lg Р(, ), дБ. (4.30)

Из рис 4.11 видно, что ДН антенны имеет многолепестковый характер. При этом различают главный лепесток – лепесток, в направлении которого значение ДН максимально, и боковые лепестки. Для сравнения ДН вводят следующие понятия:

1)

![]() – ширина главного лепестка (ширина

луча) по уровню 0,5 по мощности (по уровню

0,707 по напряженности поля);

– ширина главного лепестка (ширина

луча) по уровню 0,5 по мощности (по уровню

0,707 по напряженности поля);

2) 0 – ширина главного лепестка по нулям (см. рис. 4.11);

3) N – уровень боковых лепестков, который равен отношению напряженности поля, создаваемой антенной в направлении максимума боковых лепестков к излучению в направлении максимума главного излучения.

Ширина луча и уровень боковых лепестков антенны являются параметрами, определяющими разрешающую способность и помехозащищенность радиосистем.

Важнейшей характеристикой антенны, которая характеризует способность антенны концентрировать излучение электромагнитного поля в каком-нибудь определенном направлении (это понятие введено в 1929 г. А.А. Пистолькорсом), является коэффициент направленного действия (КНД).

КНД называется отношение модуля вектора Пойнтинга в данном направлении (, ) к усредненному (по поверхности сферы в дальней зоне) модулю вектора Пойнтинга:

D(, ) = П(, )/Пуср. (4.31)

КНД показывает, во сколько раз должна быть увеличена излучаемая мощность при замене направленной антенны на абсолютно не направленную гипотетическую антенну при условии сохранения постоянного модуля вектора Пойнтинга в точке наблюдения.

Например, КНД элементарного вибратора 1,5.

КНД тем больше, чем уже главный лепесток пространственной ДН и чем меньше относительный уровень боковых лепестков.

КНД не учитывает потерь подводимой энергии в проводниках антенны, в изоляторах, в окружающих антенну предметах и в земле. В связи с этим вводится параметр, учитывающий эти потери, называемый коэффициентом усиления (КУ) антенны. КУ рассчитывается по формуле:

G = D , (4.32)

где – КПД антенны.

КУ для современных антенн может достичь сотен тысяч и даже миллионы единиц.

Антенны излучают поля линейно поляризованных волн (например, симметричный вибратор) во всех направлениях. Существуют антенны, рассчитанные на излучение (прием) поля круговой поляризации (спиральные антенны).

Однако имеются антенны, которые либо из-за своих конструктивных особенностей, либо из-за неточностей исполнения излучают волны чисто линейной поляризации только в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через направления максимального излучения (главные плоскости). Поляризация поля в этих плоскостях называется главной или основной.