- •1. Определенный интеграл. Интегральная сумма. Верхняя и нижняя интегральные суммы. Их свойства.

- •2. Ограниченность интегрируемой функции.

- •Доказательство

- •3. Критерий интегрируемости ограниченной на отрезке функции.

- •4. Теорема об интегрируемости монотонной на отрезке, а также непрерывной на отрезке функций.

- •5. Основные свойства определенного интеграла.

- •6. Формула среднего значения для определенного интеграла.

- •7. Интеграл с переменным верхним пределом. Его непрерывность и дифференцируемость.

- •8. Формула Ньютона-Лейбница для определенного интеграла.

- •9. Вычисление определенного интеграла по частям и заменой переменной.

- •10. Применение определенного интеграла (площадь плоской фигуры, длина дуги кривой, объем тела вращения).

- •11. Понятие числового ряда и его суммы. Критерий Коши сходимости ряда. Необходимое условие сходимости.

- •12. Признаки Деламбера и Коши сходимости рядов с неотрицательными членами.

- •13. Интегральный признак Коши сходимости числового ряда.

- •14. Знакопеременные числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.

- •15. Функциональный ряд. Сумма ряда. Определение равномерной сходимости ряда. Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда.

- •16. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости.

- •18. Степенной ряд. Теорема Абеля.

- •19. Радиус сходимости степенного ряда. Формула Коши-Адамара для радиуса сходимости степенного ряда.

- •21. Функции многих переменных. Понятие n-мерного евклидового пространства. Множество точек евклидового пространства. Последовательность точек и ее предел. Определение функции нескольких переменных.

- •22. Предел функции нескольких переменных. Непрерывность функции. Частные производные.

- •23. Определение дифференцируемой функции нескольких переменных и ее дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков.

- •24. Формула Тейлора для функции многих переменных. Экстремум функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума.

- •25. Двойной интеграл и его свойства. Сведение двойного интеграла к повторному.

- •27. Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрические и сферические координаты.

- •28. Вычисление площади гладкой поверхности, заданной параметрически и в явном виде.

- •29. Определение криволинейных интегралов первого и второго рода, их основные свойства и вычисление.

- •30. Формула Грина. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.

- •31. Поверхностные интегралы первого и второго рода, их основные свойства и вычисление.

- •32. Теорема Гаусса-Остроградского, ее запись в координатной и векторной (инвариантной) формах.

- •33. Формула Стокса, ее запись в координатной и векторной (инвариантной) формах.

- •34. Скалярное и векторное поля. Градиент, дивергенция, ротор. Потенциальное и соленоидальное поля.

- •35. Оператор Гамильтона. (набла) его применение (примеры).

- •36. Основные понятия, относящиеся к обыкновенным дифференциальным уравнениям (оду) первого порядка: общее и частное решения, общий интеграл, интегральная кривая. Задача Коши, ее геометрический смысл.

- •37. Интегрирование оду первого порядка с разделяющимися переменными и однородных.

- •38. Интегрирование линейных оду первого порядка и уравнения Бернулли.

- •39. Интегрирование оду первого порядка в полярных дифференциалах. Интегрирующий множитель.

- •40. Дифференциальные уравнения первого порядка, неразрешенные относительно производной. Метод введения параметра.

- •41. Уравнение n-го порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Фундаментальная система решений (фср) однородного уравнения, общее решение неоднородного уравнения.

- •42. Система линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Фср однородной системы. Общее решение однородной системы.

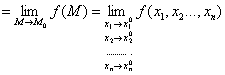

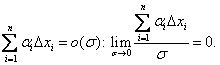

22. Предел функции нескольких переменных. Непрерывность функции. Частные производные.

Определение. Число

А называется пределом функции f(M), где

М(x1,x2,…xn) – точка n-мерного пространства,

при стремлении точки М к точке

М0(x10,x20,…xn0) любым образом, если для

всякого сколь угодно малого

![]() >0

существует такое число

>0

существует такое число![]() >0,

что из условия

>0,

что из условия![]() <

<![]() ,

где

,

где![]() -

расстояние между точками М и М0, следует

-

расстояние между точками М и М0, следует![]() <

<![]() .

.

Обозначается:

А

.

.

Пусть z=f(x,y). Придадим

x и y приращения

![]() и

и![]() .

Получим приращение

.

Получим приращение![]() функции

z=f(x,y). Если

функции

z=f(x,y). Если

![]() ,

(1)

,

(1)

т.е. бесконечно малым аргументам соответствует бесконечно малое приращение функции, то говорят, что функция непрерывна.

Распишем

![]() x0+

x0+![]() y+

y+![]() -f(x0,y0)

и положим x0+

-f(x0,y0)

и положим x0+![]() x=x,y0+

x=x,y0+![]() ,то выражение(1) можно записать в виде

,то выражение(1) можно записать в виде

![]() f(x,y)=f(x

0,y0),

(2)

f(x,y)=f(x

0,y0),

(2)

т.е. непрерывность функции означает, что ее предел равен ее значению от пределов аргументов.

Функция, непрерывная в каждой точке некоторой области, называется непрерывной в области. Если в некоторой точке не выполняется условие (2), то эта точка называется точкой разрыва.

Частные производные.

Пусть z=f(x,y).

Зафиксируем какую-либо точку (x,y), а

затем, не меняя закрепленного значения

аргумента y, придадим аргументу x

приращение

![]() .

Тогда z получит приращение, которое

называется частным приращением z по x и

обозначается

.

Тогда z получит приращение, которое

называется частным приращением z по x и

обозначается![]() и

определяется формулой

и

определяется формулой![]() .

.

Аналогично, если

x сохраняет постоянное значение, а y

получает приращение

![]() ,

то z получает частное приращение z по

y,

,

то z получает частное приращение z по

y,![]() .

.

Определение. Частной

производной по x от функции z=f(x,y) называется

предел отношения частного приращения

![]() по

x к приращению

по

x к приращению![]() при

стремлении

при

стремлении![]() к

нулю, т.е.

к

нулю, т.е.![]()

Частная производная

обозначается одним из символов![]() .

.

Аналогично определяется частная производная по y:

![]() .

.

Таким образом, частные производные функции двух переменных вычисляются по тем же правилам, что и производные функции одного переменного.

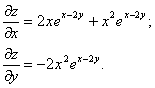

Пример. Найти частные производные функции z=x2e x-2y.

Решение.

Частные производные функции любого числа переменных определяются аналогично.

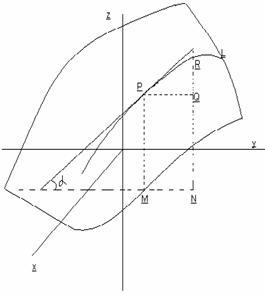

4. Геометрическая интерпретация частных

производных функции двух переменных

Пусть уравнение

z=f(x,y) –это уравнение поверхности.

Проведем плоскость x=const. L- линия

пересечения поверхности с плоскостью

x=const. При данном x на плоскости ХОУ возьмем

точку М. На поверхности z=f(x,y) ей

соответствует точка Р(x,y,z). Дадим

переменному y приращение

![]() Тогда

функция z получит приращение

Тогда

функция z получит приращение![]() Отношение

Отношение![]() равно

тангенсу угла, образованного секущей

RР с положительным направлением оси

ОУ,

равно

тангенсу угла, образованного секущей

RР с положительным направлением оси

ОУ,![]()

![]()

Итак, частная

производная

![]() численно

равна тангенсу угла

численно

равна тангенсу угла

наклона касательной к кривой, получающейся в сечении поверхности z=f(x,y) плоскостью x=const.

Аналогично,

частная производная

![]()

![]() численно

равна тангенсу угла наклона касательной

к кривой, получающейся в сечении

поверхности z=f(x,y) плоскостью x=const.

численно

равна тангенсу угла наклона касательной

к кривой, получающейся в сечении

поверхности z=f(x,y) плоскостью x=const.

23. Определение дифференцируемой функции нескольких переменных и ее дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков.

Производные ФНП.

Рассмотрим функцию

u = F(x), определенную в некоторой области

D. Пусть

![]() − фиксированная точка. Дадим координате

х1 приращение

− фиксированная точка. Дадим координате

х1 приращение![]() .

Если существует конечный предел

.

Если существует конечный предел![]() ,

то он называется частной производной

функции F(x) по переменной х1 и обозначается

,

то он называется частной производной

функции F(x) по переменной х1 и обозначается![]()

Аналогично определяются частные производные по всем остальным переменным.

Замечания.

1. Частная производная по какой либо переменной есть обычная производная, при условии, что все остальные переменные – константы.

2. Последнее обозначение, в отличие от функций одной переменной, не равно частному от деления двух дифференциалов, а является неразрывным символом.

В частном случае двух переменных частная производная равна тангенсу наклона касательной к сечению поверхности плоскостью, перпендикулярной ко второй переменной.

Примеры.

Частные производные высших порядков.

Вычисляя частные

производные ФНП, мы снова получаем

функцию тех же переменных, от которой

можно взять частную производную, в том

числе и по другой переменной (если она,

конечно, существует):

![]() Частные производные по одной и той же

переменной называются повторными, а

по различным переменным – смешанными.

Например:

Частные производные по одной и той же

переменной называются повторными, а

по различным переменным – смешанными.

Например:![]()

Примеры.

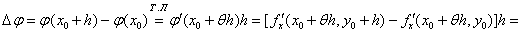

Теорема 1 (О равенстве смешанных производных). Пусть функция z = f(x,y) имеет вторые частные производные в окрестности т. М0 , непрерывные в самой точке М0.

В этом случае

![]()

{Рассмотрим функции

![]()

![]() Для

Для

![]() аналогично получаем:

аналогично получаем:![]()

Из равенства

![]() следует

следует

![]() .

Устремив h к нулю , в силу непрерывности

производных, получаем:

.

Устремив h к нулю , в силу непрерывности

производных, получаем:

![]() }

}

Если u = u(x1,…,xn), то все вторые частные производные можно записать с помощью

.

.

Из т.1 следует, что матрица Гессе – симметрична.

Дифференциал ФНП.

Пусть функция

u = F(x) определена в области D и

![]() − фиксированная точка. Дадим приращение

каждому аргументу хţ :

− фиксированная точка. Дадим приращение

каждому аргументу хţ :![]() Величину

Величину![]() будем называть вектором приращения. В

свою очередь функция u получит приращение

равное

будем называть вектором приращения. В

свою очередь функция u получит приращение

равное

![]()

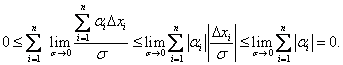

Определение 1. Функция u = F(x) называется дифференцируемой в т. х , если ее приращение может быть представлено в следующем виде:

![]() где

где

Aţ = Aţ(x) и не зависит

от Δх, а

![]() − бесконечно малая при

− бесконечно малая при![]()

![]()

Величина вектора

Δх равна:

![]()

Используя это

обозначение, можно написать

![]()

Легко показать,

что

{ }

}

Определение 2.

Главная и линейная часть приращения

дифференцируемой функции называется

дифференциалом:

![]()

Теорема 1. Функция,

дифференцируемая в т. хo − непрерывна

в этой точке. {![]() }

}

Теорема 2. (Необходимое

условие дифференцируемости) Если F(x)

дифференцируема в т. х , то она имеет

все частные производные в этой точке,

причем

![]()

{Пусть

![]()

![]() }

}

Отсюда,

![]() Если х − независимая переменная, то

Если х − независимая переменная, то![]() и

окончательно

и

окончательно

Теорема 3. (Достаточное условие дифференцируемости) Пусть F(x) имеет все частные производные в окрестности т. хо , непрерывные в самой этой точке. Тогда функция дифференцируема в т. хо .

{без доказательства}

Замечание. Для дифференцируемости функции одной переменной достаточно существования производной.

Дифференциал функции u называют полным дифференциалом.

Определение 3.

Выражение

![]() называется дифференциальной формой.

называется дифференциальной формой.

Теорема 4.

Дифференциальная форма является полным

дифференциалом некоторой функции

u(х,у) тогда и только тогда, когда

выполнено условие![]()

{1.Необх.:

![]() Тогда

Тогда![]()

2. Дост. – без доказательства}

Пример. Найти общее решение дифференциального уравнения:

![]()

Геометрический смысл дифференцируемости. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.

Рассмотрим

поверхность S: z = f(x,y), дифференцируемую

в т.

![]() S.

S.

Определение 1.

Плоскость, проходящая через т. М0 ,

называется касательной плоскостью к

поверхности S в т.М0 , если угол между ней

и секущей (М0М1) (![]() )

стремится к нулю при

)

стремится к нулю при![]() .

.

Определение 2. Вектор, ортогональный к касательной плоскости в т.М0 , называется нормальным вектором к поверхности в этой точке. Нормалью к поверхности называется

прямая, проходящая через т.М0 перпендикулярно касательной плоскости в этой точке.

Обозначим

![]() ,

,![]() .

Вектор приращения:

.

Вектор приращения:![]()

Из условия

дифференцируемости функции z следует,

что

![]()

Рассмотрим

плоскость

![]() и угол φ между секущей и этой плоскостью:

и угол φ между секущей и этой плоскостью:![]() при

при![]() Отсюда

сразу следует, что плоскость П –

касательная к поверхности в т.М0. В

результате имеем:

Отсюда

сразу следует, что плоскость П –

касательная к поверхности в т.М0. В

результате имеем:

Функция z = f(x,y),

дифференцируемая в некоторой точке

(х0,у0) имеет в соответствующей т.М0

касательную плоскость:

![]() и нормальный вектор

и нормальный вектор![]()

Пример.

![]()

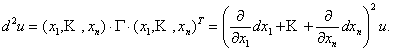

Дифференциалы высших порядков.

Определение 1.

Дифференциал от первого дифференциала

функции называется вторым дифференциалом:

![]() Аналогично определяются дифференциалы

более старших порядков.

Аналогично определяются дифференциалы

более старших порядков.

Вычислим второй

дифференциал функции двух переменных

![]() .

При этом будем считать, что дифференциалы

независимых переменных dx и dy – величины

постоянные (т.е. не зависят от т.(х,у) и

не меняются при вычислении каждого

последующего дифференциала).

.

При этом будем считать, что дифференциалы

независимых переменных dx и dy – величины

постоянные (т.е. не зависят от т.(х,у) и

не меняются при вычислении каждого

последующего дифференциала).

![]() .

.

Не трудно видеть, что второй дифференциал представляет собой квадратичную форму от

переменных dx и dy. Матрица этой квадратичной формы есть матрица Гессе, т.е.

d2z = (dx,dy)Г(dx,dy)T (см. раздел «Линейная алгебра», квадратичные формы). Кроме того,

второй дифференциал

можно записать в символическом виде:

![]()

Можно показать,

что в общем случае дифференциал 2 – го

порядка функции u = F(x) равен

Дифференциал m –

го порядка равен