- •Основы электрокардиографии

- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Предисловие

- •Глава 1 Биоэлектрические основы электрокардиографии

- •Мембранная теория

- •Главные электрофизиологические свойства сердца

- •Дипольная теория

- •Векторная теория

- •Глава 2 Нормальная электрокардиограмма

- •Стандартные отведения (I, II, III)

- •Усиленные однополюсные отведения от конечностей (aVr, aVl, aVf)

- •Грудные отведения (v1–v6)

- •Отведения по Небу

- •Оси отведений

- •Характеристика элементов нормальной экг

- •Соотношение зубцов комплекса qrs при различных вариантах направления электрической оси сердца

- •Глава 3 Электрокардиограмма при гипертрофии миокарда

- •Гипертрофия пп

- •Гипертрофия лп

- •Гипертрофия обоих предсердий

- •Гипертрофия лж

- •Группа а

- •Группа б

- •Гипертрофия пж

- •Диагностические признаки гипертрофии пж

- •Электрокардиографические заключения при гипертрофии пж

- •Гипертрофия обоих желудочков

- •Глава 4 Электрокардиограмма при нарушениях ритма сердца

- •Классификация аритмий сердца

- •Синусовая аритмия

- •Синусовая тахикардия

- •Синусовая брадикардия

- •Синдром слабости синусового узла (сссу)

- •Предсердные эктопические ритмы

- •Эктопический ав-ритм

- •Эктопический желудочковый (идиовентрикулярный) ритм

- •Выскальзывающие (выскакивающие, замещающие) комплексы или сокращения

- •Миграция суправентрикулярного водителя ритма

- •Ускоренные эктопические (непароксизмальные) ритмы

- •Экстрасистолия

- •Топическая классификация экстрасистол

- •Предсердная пароксизмальная тахикардия

- •Атипичные формы предсердной пароксизмальной тахикардии

- •Атриовентрикулярная пароксизмальная тахикардия

- •Желудочковая пароксизмальная тахикардия

- •Трепетание предсердий

- •Мерцательная аритмия

- •Трепетание желудочков

- •Глава 5 Электрокардиограмма при нарушениях функции проводимости

- •Синоаурикулярная (синоатриальная) блокада

- •Внутрипредсердная блокада

- •Атриовентрикулярная блокада (ав-блокада)

- •Нарушения внутрижелудочковой проводимости

- •Блокада пнпг

- •Блокада п.В.В. Лнпг

- •Блокада з.Н.В. Лнпг

- •Блокада лнпг

- •Блокада пнпг и з.Н.В. Лнпг

- •Блокада пнпг и п.В.В. Лнпг

- •Неспецифическая внутрижелудочковая блокада

- •Преждевременное возбуждение желудочков

- •Парасистолия

- •Ритм из ав-соединения с неполной ретроградной ав-блокадой

- •Атриовентрикулярная диссоциация

- •Атриовентрикулярная диссоциация с интерференцией

- •Глава 6 Электрокардиограмма при ишемической болезни сердца

- •Ишемическое повреждение миокарда

- •Изменения электрокардиограммы при стенокардии

- •1. Стенокардия напряжения.

- •2. Впервые возникшая стенокардия напряжения.

- •3. Прогрессирующая стенокардия напряжения.

- •4. Спонтанная стенокардия (стенокардия Принцметала).

- •1. Передние инфаркты миокарда.

- •2. Боковые инфаркты миокарда.

- •3. Задние инфаркты миокарда.

- •4. Циркулярный верхушечный инфаркт миокарда.

- •5. Переднезадний или глубокий перегородочный инфаркт миокарда.

- •О затруднениях в электрокардиографической диагностике инфаркта миокарда

- •Повторные инфаркты миокарда

- •Глава 7 Электрокардиограмма при некоторых заболеваниях и синдромах Острое легочное сердце (тромбоэмболия легочной артерии)

- •Экг при перикардите

- •Экг при миокардитах

- •Экг при гипокалиемии

- •Экг при гиперкалиемии

- •Экг при кардиомиопатиях

- •Экг при нейроциркуляторной дистонии

- •Экг при нарушениях мозгового кровообращения

- •Экг при миокардиодистрофиях

- •Экг при передозировке сердечных гликозидов

- •Библиографический список

- •Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме

- •Приложение 1

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

Характеристика элементов нормальной экг

ЭКГ состоит из зубцов, сегментов и интервалов, которые отражают процесс распространения возбуждения сердца.

Возбуждение синусового узла. В норме водителем ритма сердца является синусовый узел, возбуждение которого на ЭКГ не фиксируется, но может определяться с помощью специального электрофизиологического исследования.

Зубец Р. Процесс возбуждения с синусового узла переходит на миокард предсердий, что приводит к формированию зубца Р. В норме деполяризация ПП происходит на 0,02 с раньше ЛП, поэтому считается, что восходящее колено зубца Р в отведениях от конечностей, если данный зубец положительный, обусловлено возбуждением ПП, тогда как его нисходящая часть деполяризацией ЛП.

Основные характеристики зубца Р в норме:

1. Амплитуда — 0,5–2,5 мм.

2. Длительность — 0,66–0,1 с.

3. Форма — в зависимости от отведения монофазный, двухфазный.

4. Полярность — различная в зависимости от отведения:

а) всегда положительный в I, II, aVF, V2–V6 отведениях;

б) всегда отрицательный в отведениях aVR;

в) в зависимости от положения сердца в грудной клетке в III, aVL, V1 отведениях может быть положительным, отрицательным, двухфазным.

Интервал Р–Q(R). Интервал Р–Q(R) измеряется от начала зубца Р до начала желудочкового комплекса QRS. Он отражает длительность атриовентрикулярного проведения, т. е. время распространения возбуждения по предсердиям, АВ-узлу, ПГ и его разветвлениям. В состав интервала PQ входит сегмент PQ, который измеряется от конца зубца Р до начала желудочкового комплекса.

Основные характеристики PQ в норме:

1. Длительность — 0,12–0,20 с.

Желудочковый комплекс QRST. Желудочковый комплекс QRST отражает процесс распространения (комплекс QRS) и угасания (сегмент S–Т, зубец Т) возбуждения в миокарде желудочков.

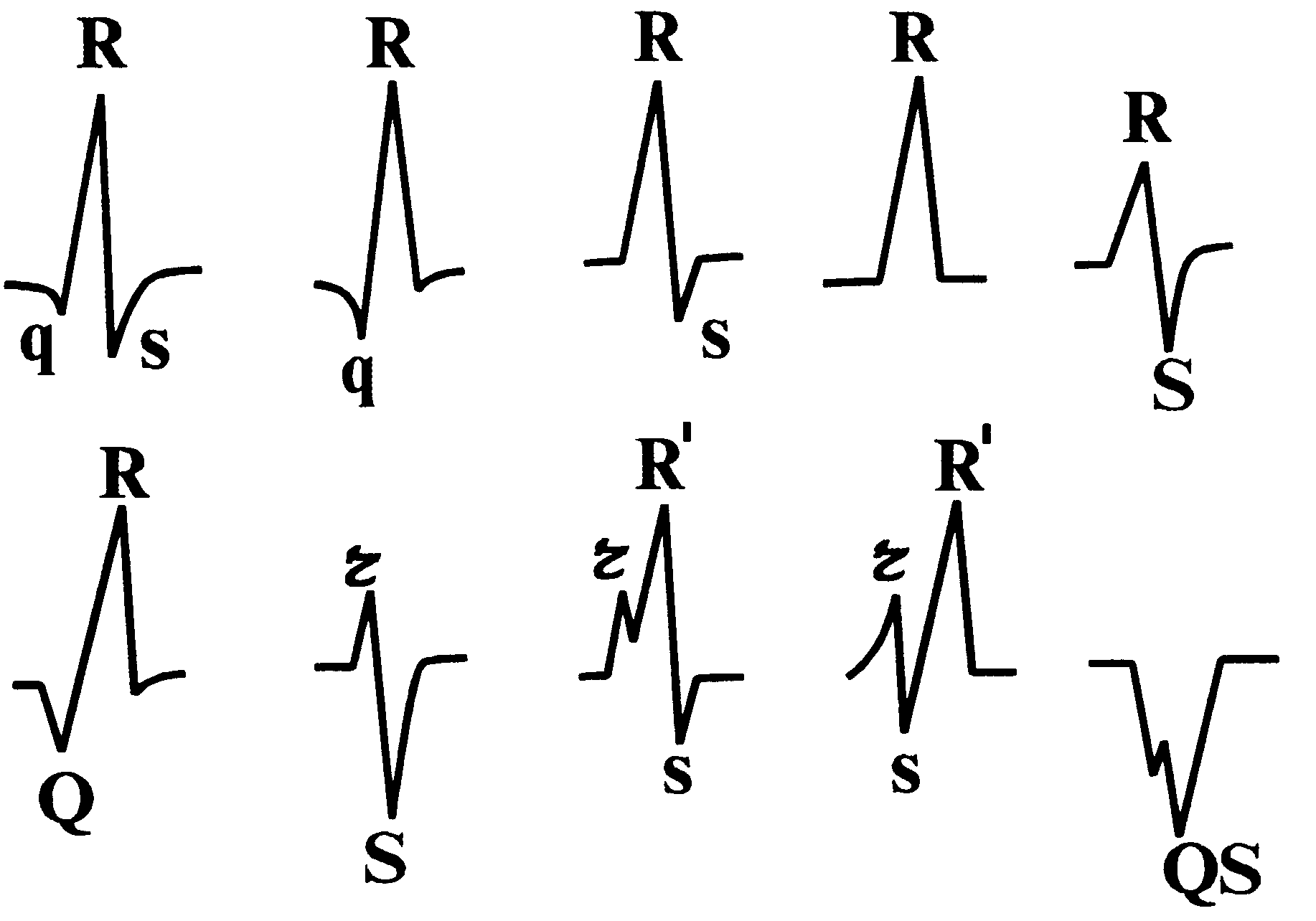

Начальная часть желудочкового комплекса представлена зубцами Q, R, S. Зубец Q — это первый отрицательный зубец желудочкового комплекса. Положительным зубцом желудочкового комплекса является зубец R. Отрицательный зубец, следующий за зубцом R, называется зубцом S. Если комплекс QRS представлен только отрицательным зубцом, то его обозначают как QS. Если амплитуда зубца QRS комплекса превышает 5 мм, его обозначают заглавной буквой латинского алфавита, если меньше — соответственно строчной. Наиболее часто встречающиеся варианты формы комплекса QRS представлены на рис. 23.

Рис. 23. Наиболее часто встречающиеся варианты формы желудочкового комплекса.

Генез отдельных зубцов комплекса QRS в различных отведениях объясняется существованием трех моментных векторов желудочковой деполяризации и их различной проекцией на оси отведений.

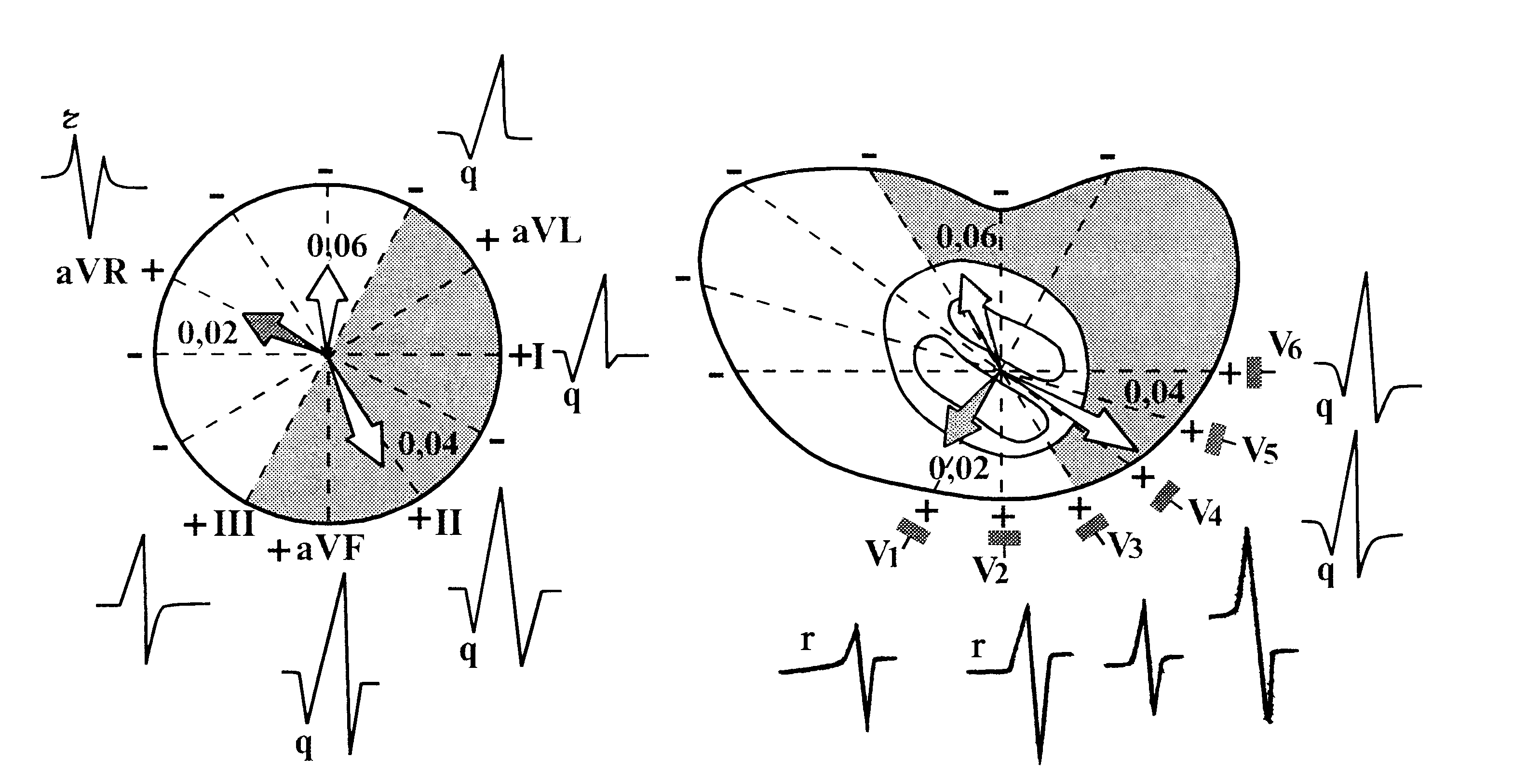

Зубец Q. Зубец Q обусловлен вектором деполяризации межжелудочковой перегородки, который действует в течение 0,02 с. Его ориентация во фронтальной плоскости слева направо и несколько вверх, а в горизонтальной — слева направо и вперед. На рис. 24 показано, как отражается вектор зубца Q на ЭКГ во фронтальной и горизонтальной плоскостях.

Рис. 24. Формирование ЭКГ в отведениях во фронтальной и горизонтальной плоскостях под влиянием начального вектора деполяризации межжелудочковой перегородки (0,02 с).

Основные характеристики зубца Q в норме:

1. Амплитуда (определяется относительно зубца R) — не должна превышать 1/4 зубца R (кроме отведения aVR).

2. Длительность (ширина) — не более 0,03 с.

3. Отсутствует в отведениях V1–V3, тогда как в других отведениях может быть зарегистрирован.

4. В отведении aVR может быть зафиксирован глубокий и широкий зубец Q или QS.

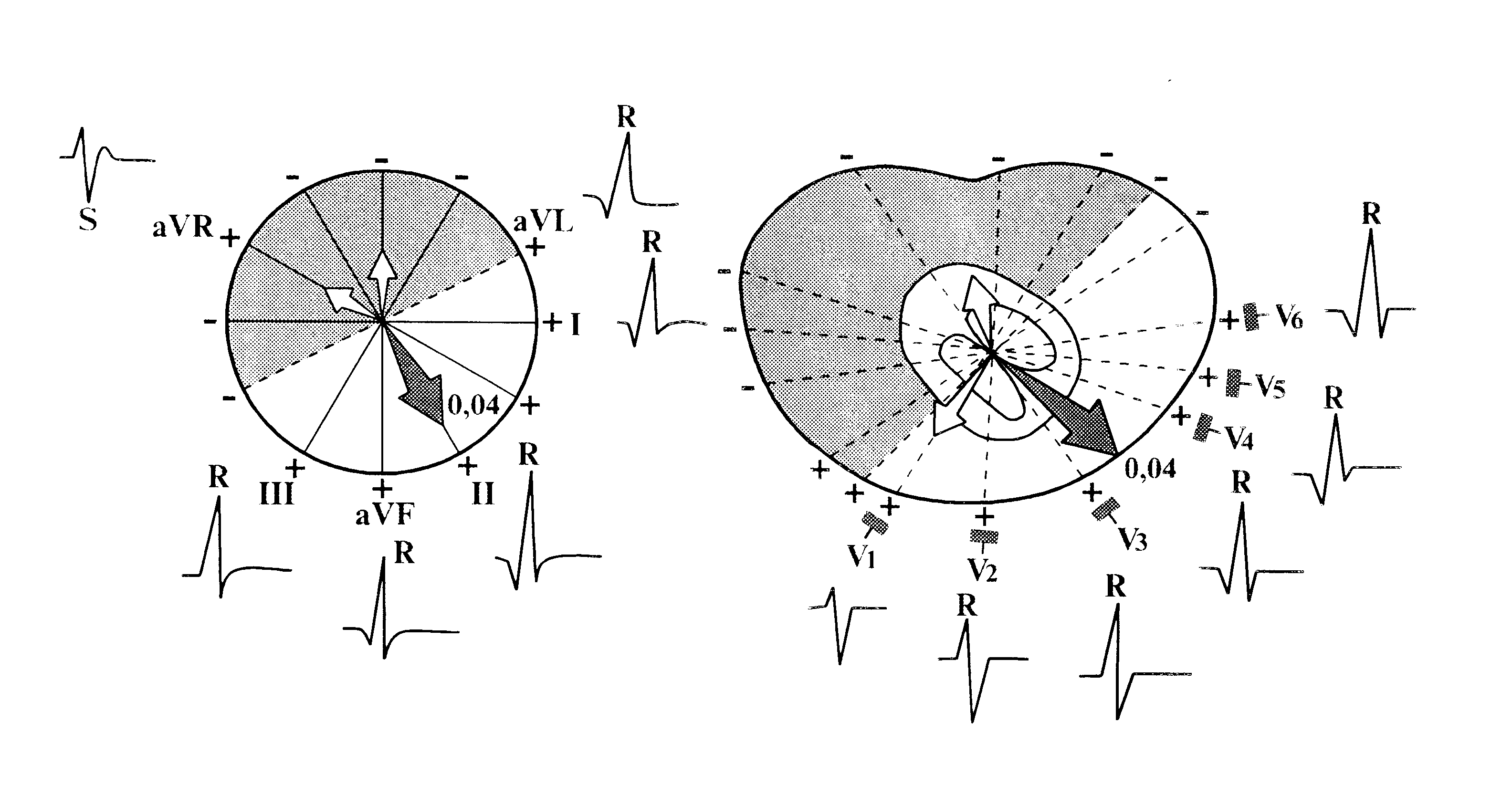

Зубец R. Зубец R во всех отведениях (кроме V1 и V2, aVR) обусловлен вторым вектором (условно вектором 0,04 с), который отражает процесс распространения возбуждения по миокарду правого и левого желудочков. Во фронтальной плоскости он ориентирован влево и вниз, а в горизонтальной вектор наилучшим образом совпадает с осью отведения V4.

На рис. 25 показано, как отражается вектор зубца R ЭКГ во фронтальной и горизонтальной плоскостях.

Рис. 25. Формирование ЭКГ в отведениях во фронтальной и горизонтальной плоскостях под влиянием среднего моментного вектора желудочковой деполяризации 0,04 с.

Основные характеристики зубца R в норме:

1. Зубец R регистрируется, как правило, во всех стандартных и усиленных отведениях от конечностей. В отведении aVR он нередко плохо выражен или отсутствует.

2. В грудных отведениях амплитуда зубца R постепенно увеличивается от V1 до V4 с последующим уменьшением в V5 и V6. Иногда зубец R в отведении V1 может отсутствовать.

3. Зубец R(r) в отведениях V1 и V2 отражает распространение возбуждения по межжелудочковой перегородке, а зубец R в V4–V6 — по мышце левого и правого желудочков.

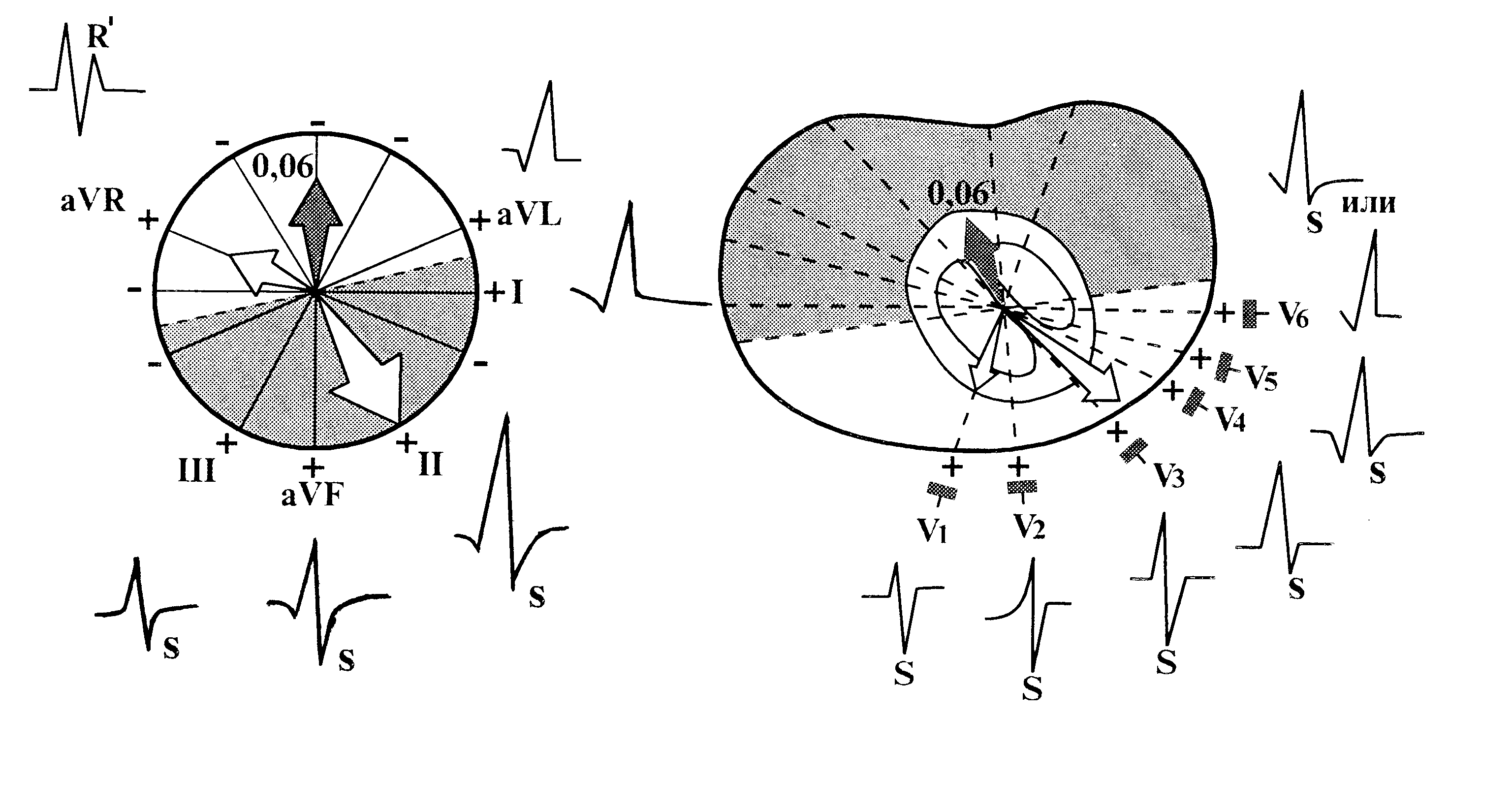

Зубец S. Зубец S в большинстве отведений обусловлен вектором возбуждения (третьим, конечным 0,06 с) базальных отделов межжелудочковой перегородки правого и левого желудочков. Его ориентация во фронтальной и горизонтальной плоскостях подвержена у здоровых людей значительным колебаниям. Чаще во фронтальной плоскости он направлен вверх, вправо и назад, а в горизонтальной проецируется преимущественно на отрицательную сторону осей отведений V1–V2 (рис. 26).

Рис. 26. Формирование ЭКГ в отведениях во фронтальной и горизонтальной плоскостях под влиянием конечного моментного вектора желудочковой деполяризации 0,06 с.

Основные характеристики зубца S в норме:

1. Амплитуда зубца S колеблется в больших пределах, но не превышает 20 мм.

2. В грудных отведениях зубец S постепенно уменьшается от V1, V2 до V4, а в отведениях V5, V6 имеет малую амплитуду или отсутствует.

3. Равенство зубцов R и S в грудных отведениях (переходная зона) обычно отмечается в V3, реже между V2 и V3 или V3–V4. Амплитуда и соотношение зубцов QRS зависит от поворотов оси сердца вокруг трех его осей: переднезадней, продольной, сагиттальной. Максимальная продолжительность комплекса не превышает 0,1 с.

Сегмент RS–T. Сегмент RS–T — это отрезок от конца комплекса QRS до начала зубца Т. Он соответствует периоду полного охвата возбуждением обоих желудочков. Точка перехода комплекса QRS в сегмент RS–T обозначается как точка RS–T соединения (j). Отклонение точки j от изолинии используют для количественной оценки смещения сегмента RS–T.

Основные характеристики сегмента RS–T в норме:

1. Сегмент RS–T в отведениях от конечностей расположен на изолинии или ±0,5 мм.

2. В грудных отведениях V1–V3 допускается смещение сегмента RS–Т вверх от изолинии (не более 2 мм), а в отведениях V4–V6 — вниз (не более 0,5 мм).

Зубец Т. Зубец Т отражает процесс реполяризации миокарда желудочков. Обычно во фронтальной и горизонтальной плоскостях он имеет направление, аналогичное среднему вектору деполяризации желудочков. Поэтому в большинстве отведений, где регистрируется высокий зубец R, зубец Т также имеет положительное значение.

Основные характеристики зубца Т в норме:

1. Зубец Т всегда положительный в I, II, aVF, V2–V6 отведениях, при этом T1 больше, чем Т3, а Т в отведении V6 больше, чем в V1.

2. В зависимости от положения сердца в грудной клетке зубец Т может быть положительным, двуфазным и отрицательным в отведениях III, aVL, V1.

3. В отведении aVR зубец Т всегда отрицательный.

Интервал Q–T (QRST). Интервал Q–T (QRST) измеряется от начала комплекса QRS до конца зубца Т и соответствует периоду электрической систолы желудочков. В этот период возбуждаются все отделы желудочков сердца. Нормальная длительность интервала Q–T определяется по формуле Базетта Q–T = К (R–R), где К — коэффициент, равный у мужчин 0,37, у женщин — 0,39, у детей — 0,38. R–R — длительность одного сердечного цикла.

Основные характеристики интервала Q–T в норме:

1. Длительность интервала Q–T равняется 0,35–0,44 с.

Зубец U. Зубец U — непостоянный элемент ЭКГ. Он обычно следует за зубцом Т и наиболее выражен в правых грудных отведениях. Предположительно его появление связывается с потенциалами реполяризации папиллярных мышц, возбуждением части миокарда в период диастолы сердца, растяжением сердечной мышцы во время периода быстрого притока крови к сердцу.

Основные характеристики зубца U в норме:

1. Зубец U, если он определяется, всегда положительный в I, II, V4–V5 отведениях.

Сегмент ТР. Сегмент ТР регистрируется от конца зубца Т или U до начала зубца Р следующего комплекса и соответствует диастоле желудочков и предсердий, во время которой отсутствует электрическая активность сердца.

Основные характеристики сегмента ТР в норме:

1. Сегмент ТР расположен на изоэлектрической линии.

Нормальный синусовый ритм. На нормальной ЭКГ регистрируется правильный синусовый ритм. Его наличие устанавливается следующими критериями:

1. Наличие зубца Р синусового происхождения. Это значит, что зубец Р обязательно должен быть положительным во II и отрицательным в aVR отведениях. В остальных отведениях (I, III, aVL, aVF) форма может быть различной в зависимости от направления электрической оси сердца. В большинстве случаев при синусовом ритме зубцы Р также положительные в I и aVF отведениях. В отведениях V1, V2 зубец Р обычно двухфазный (+/–), положительный или отрицательный. В отведениях V3–V6 зубец Р положительный.

2. Постоянный и нормальный интервал PQ. При нормальном синусовом ритме за каждым зубцом Р должны следовать комплекс QRS и зубец Т. При этом интервал PQ должен быть равен 0,12–0,20 с.

3. Постоянная форма зубца Р в каждом отведении.

4. Постоянная длительность Р–Р или R–R.

Продолжительность этих интервалов считается одинаковой, если наибольшее и наименьшее расстояние отличаются друг от друга менее чем на 10% (см. прил. 1).

Определение частоты синусового ритма. Правильный синусовый ритм характеризуется частотой сердечных сокращений в пределах от 60 до 90 в мин. Для вычисления частоты кардиоциклов необходимо рассчитать время, за которое совершается один сердечный цикл, для чего измеряется расстояние (в мм) между интервалом РР или RR, и полученное число умножают на 0,02 с (для скорости 50 мм/с). После этого вычисляется частота сердечных сокращений путем деления 60 на полученное число.

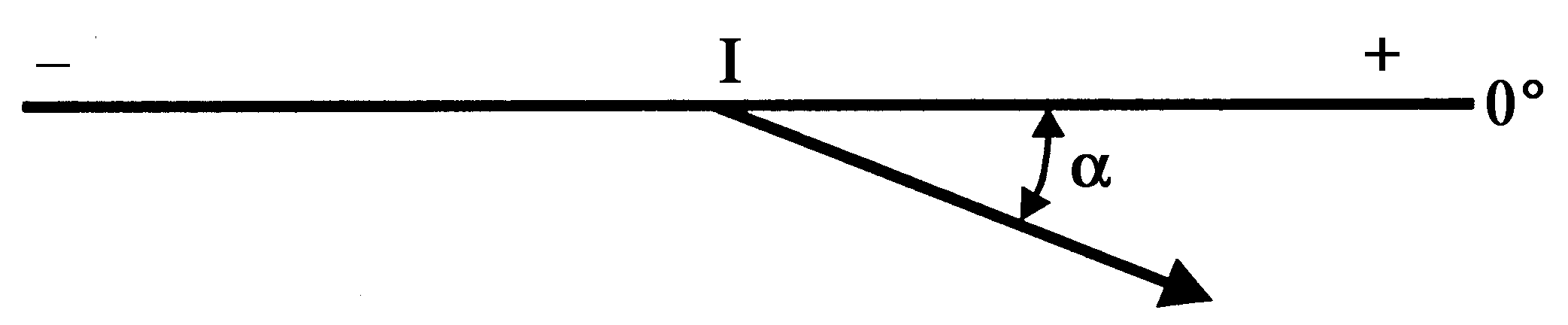

Определение направления электрической оси сердца. Электрической осью сердца называется среднее направление результирующего вектора QRS во фронтальной плоскости. Угол между электрической осью сердца и осью I стандартного отведения называется -углом, по которому можно судить о направлении ЭДС сердца во время деполяризации желудочков (рис. 27).

Рис. 27. — угол между электрической осью сердца и осью I стандартного отведения.

Электрическая ось сердца может иметь следующие положения:

1) горизонтальное, = от 0° до +29°;

2) нормальное, = от +30° до +69°;

3) вертикальное, = от +70° до +90°;

4) отклонение влево, < 0°;

5) отклонение вправо, > +90°.

У здоровых людей электрическая ось сердца обычно имеет горизонтальное, нормальное или вертикальное положение в зависимости от конституции.

Существуют различные способы определения направления электрической оси сердца:

1) табличный метод (с помощью специальных таблиц);

2) графический метод (требует подсчета алгебраической суммы зубцов комплекса QRS с последующим откладыванием полученных значений на оси отведений от конечностей);

3) визуальный, наиболее часто используемый в практике и основанный на анализе соотношений зубцов QRS в различных отведениях от конечностей.