- •Основы электрокардиографии

- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Предисловие

- •Глава 1 Биоэлектрические основы электрокардиографии

- •Мембранная теория

- •Главные электрофизиологические свойства сердца

- •Дипольная теория

- •Векторная теория

- •Глава 2 Нормальная электрокардиограмма

- •Стандартные отведения (I, II, III)

- •Усиленные однополюсные отведения от конечностей (aVr, aVl, aVf)

- •Грудные отведения (v1–v6)

- •Отведения по Небу

- •Оси отведений

- •Характеристика элементов нормальной экг

- •Соотношение зубцов комплекса qrs при различных вариантах направления электрической оси сердца

- •Глава 3 Электрокардиограмма при гипертрофии миокарда

- •Гипертрофия пп

- •Гипертрофия лп

- •Гипертрофия обоих предсердий

- •Гипертрофия лж

- •Группа а

- •Группа б

- •Гипертрофия пж

- •Диагностические признаки гипертрофии пж

- •Электрокардиографические заключения при гипертрофии пж

- •Гипертрофия обоих желудочков

- •Глава 4 Электрокардиограмма при нарушениях ритма сердца

- •Классификация аритмий сердца

- •Синусовая аритмия

- •Синусовая тахикардия

- •Синусовая брадикардия

- •Синдром слабости синусового узла (сссу)

- •Предсердные эктопические ритмы

- •Эктопический ав-ритм

- •Эктопический желудочковый (идиовентрикулярный) ритм

- •Выскальзывающие (выскакивающие, замещающие) комплексы или сокращения

- •Миграция суправентрикулярного водителя ритма

- •Ускоренные эктопические (непароксизмальные) ритмы

- •Экстрасистолия

- •Топическая классификация экстрасистол

- •Предсердная пароксизмальная тахикардия

- •Атипичные формы предсердной пароксизмальной тахикардии

- •Атриовентрикулярная пароксизмальная тахикардия

- •Желудочковая пароксизмальная тахикардия

- •Трепетание предсердий

- •Мерцательная аритмия

- •Трепетание желудочков

- •Глава 5 Электрокардиограмма при нарушениях функции проводимости

- •Синоаурикулярная (синоатриальная) блокада

- •Внутрипредсердная блокада

- •Атриовентрикулярная блокада (ав-блокада)

- •Нарушения внутрижелудочковой проводимости

- •Блокада пнпг

- •Блокада п.В.В. Лнпг

- •Блокада з.Н.В. Лнпг

- •Блокада лнпг

- •Блокада пнпг и з.Н.В. Лнпг

- •Блокада пнпг и п.В.В. Лнпг

- •Неспецифическая внутрижелудочковая блокада

- •Преждевременное возбуждение желудочков

- •Парасистолия

- •Ритм из ав-соединения с неполной ретроградной ав-блокадой

- •Атриовентрикулярная диссоциация

- •Атриовентрикулярная диссоциация с интерференцией

- •Глава 6 Электрокардиограмма при ишемической болезни сердца

- •Ишемическое повреждение миокарда

- •Изменения электрокардиограммы при стенокардии

- •1. Стенокардия напряжения.

- •2. Впервые возникшая стенокардия напряжения.

- •3. Прогрессирующая стенокардия напряжения.

- •4. Спонтанная стенокардия (стенокардия Принцметала).

- •1. Передние инфаркты миокарда.

- •2. Боковые инфаркты миокарда.

- •3. Задние инфаркты миокарда.

- •4. Циркулярный верхушечный инфаркт миокарда.

- •5. Переднезадний или глубокий перегородочный инфаркт миокарда.

- •О затруднениях в электрокардиографической диагностике инфаркта миокарда

- •Повторные инфаркты миокарда

- •Глава 7 Электрокардиограмма при некоторых заболеваниях и синдромах Острое легочное сердце (тромбоэмболия легочной артерии)

- •Экг при перикардите

- •Экг при миокардитах

- •Экг при гипокалиемии

- •Экг при гиперкалиемии

- •Экг при кардиомиопатиях

- •Экг при нейроциркуляторной дистонии

- •Экг при нарушениях мозгового кровообращения

- •Экг при миокардиодистрофиях

- •Экг при передозировке сердечных гликозидов

- •Библиографический список

- •Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме

- •Приложение 1

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

- •Амплитудно-временные параметры

Группа а

1) отклонение ЭОС влево;

2) R1 > 10 мм;

3) S(Q)aVR > 14 мм;

4) TaVR > 0 при S(Q)aVR > RаVR;

5) RV5, VV6 > 16 мм;

6) RaVL > 7 мм;

7) TV5, V6 < 1 мм при RV5, V6 > 10 мм и TV1–V4 > 0 при отсутствии коронарной недостаточности;

8) TV1 > TV6, когда ТV1 > 1,5 мм.

Группа б

1) R1 + SIII > 20 мм;

2) снижение сегмента ST1 вниз > 0,5 мм при R1 > S1;

3) T1 < 1 мм при снижении ST1 > 0,5 мм при R1 > 10 мм;

4) TaVL < 1 мм при снижении STaVL > 0,5 мм и при RaVL > 5 мм;

5) SV1 > 12 мм;

6) SV1 + RV5(V6) > 28 мм у лиц старше 30 лет или SV1 + RV5(V6) > 30 мм у лиц моложе 30 лет (признак Соколова–Лайона);

7) QV4–V6 > 2,5 мм при Q < 0,03 с;

8) снижение STV5,V6 > 0,5 мм при подъеме STV2–V4;

9) отношение R/TV5,V6 > 10 при TV5,V6 > 1 мм;

10) RaVF > 20 мм;

11) RII > 18 мм;

12) время активации левого желудочка в V5, V6 > 0,05 c.

Гипертрофия ЛЖ диагностируется при наличии:

1) 2 и более признаков группы А,

2) 3 и более признаков группы Б,

3) одного признака из группы А и одного признака из группы Б.

Электрокардиографические заключения при гипертрофии ЛЖ:

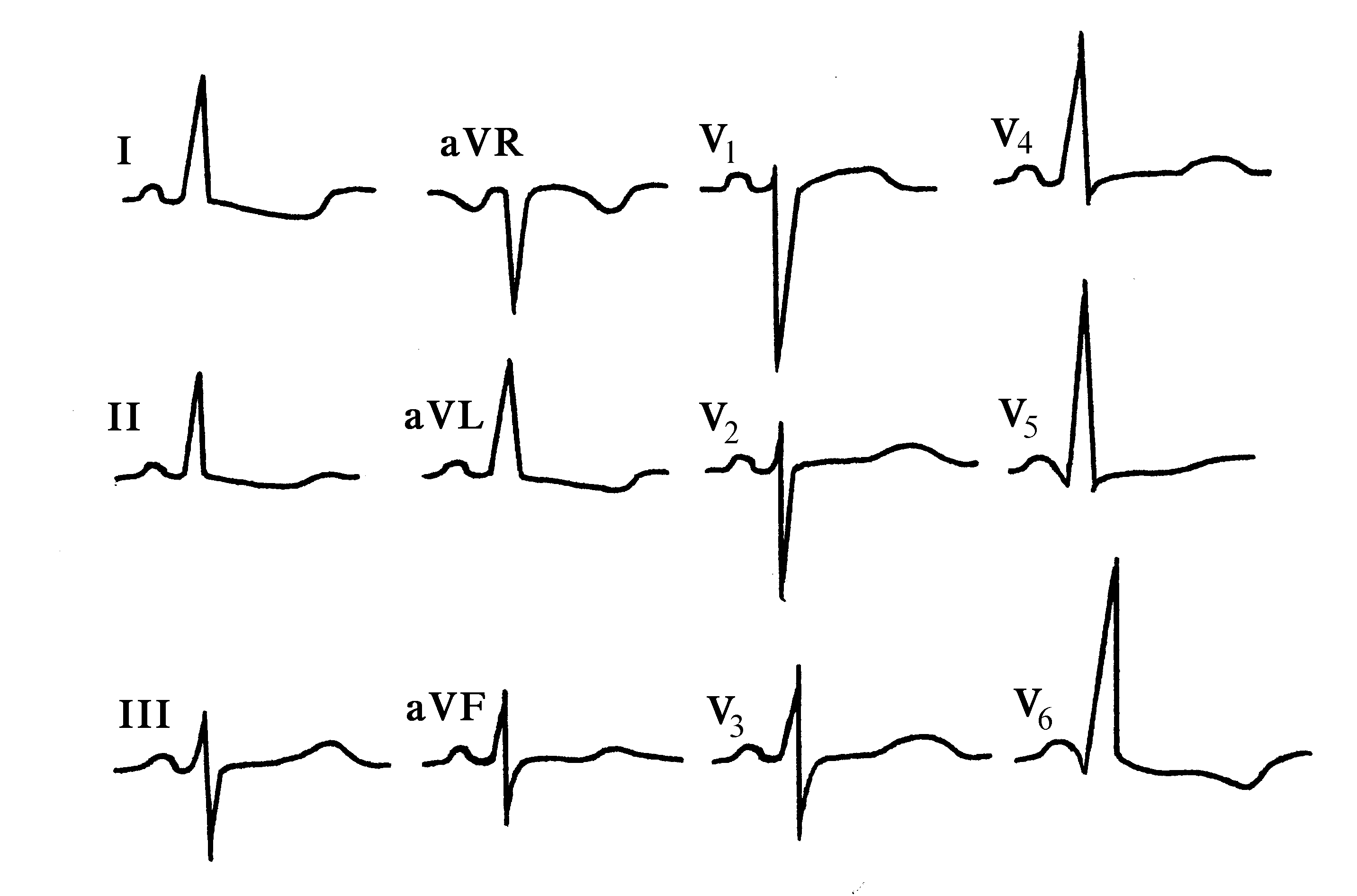

1. Если высокий зубец R в отведениях V5, V6 сочетается со снижением сегмента ST и отрицательным или сниженным зубцом Т в этих отведениях, то говорят о гипертрофии ЛЖ с его перегрузкой (рис. 51).

Рис. 51. ЭКГ при гипертрофии ЛЖ с перегрузкой.

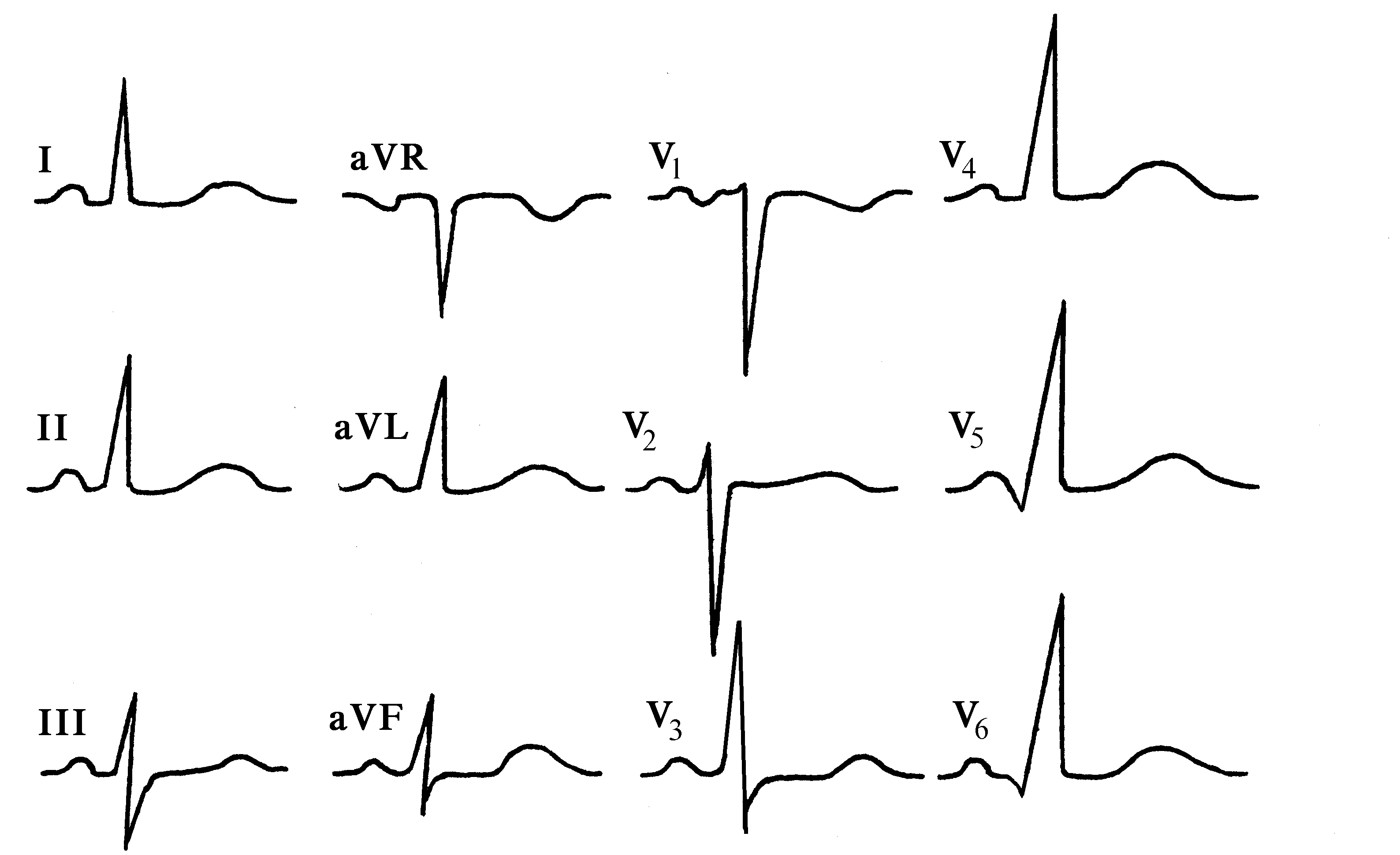

2. Если при высоком R в V5, V6 изменения со стороны сегмента ST и зубца Т отсутствуют, то говорят о гипертрофии ЛЖ (рис. 52).

Рис. 52. ЭКГ при гипертрофии ЛЖ.

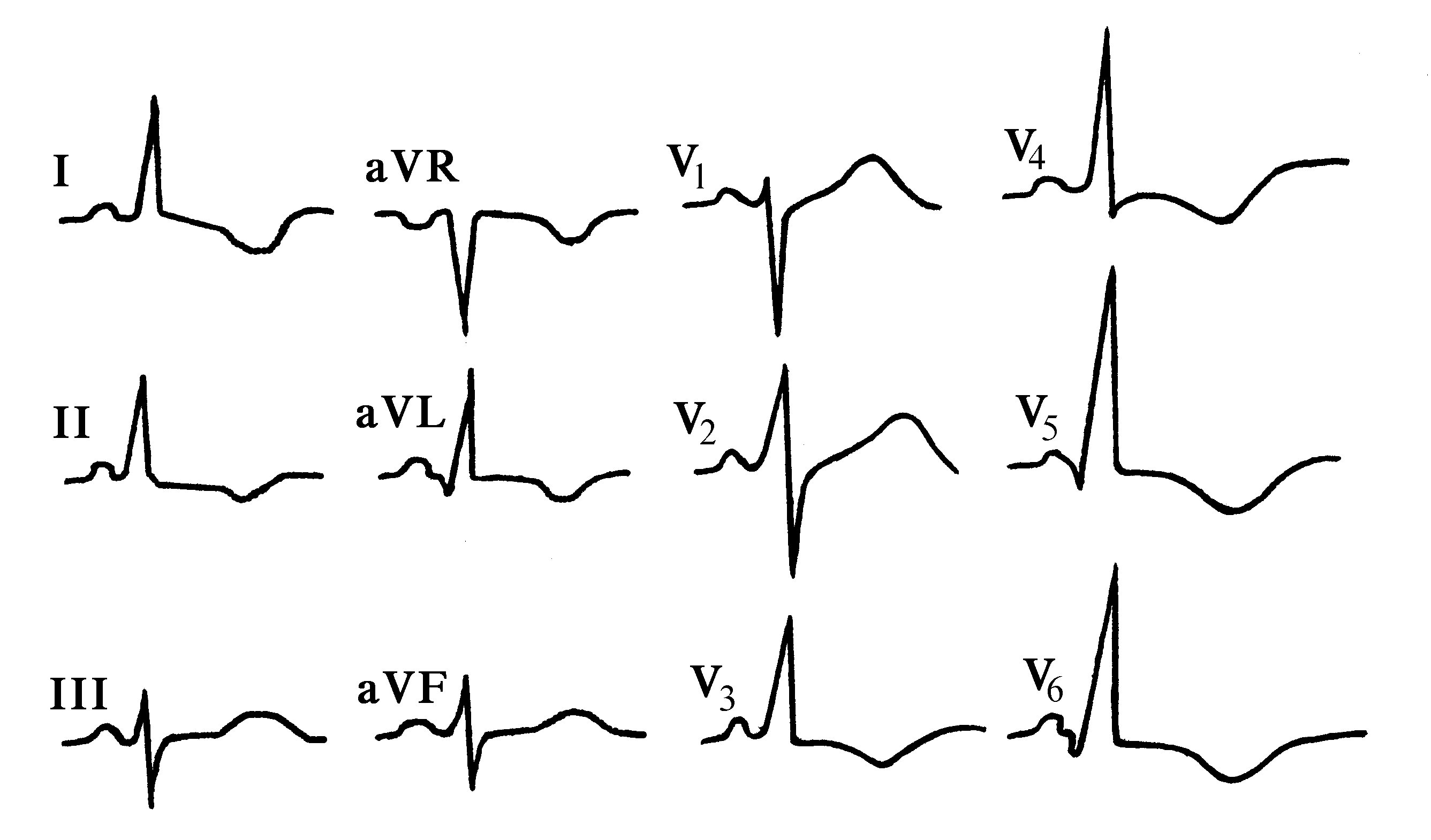

3. Если при гипертрофии ЛЖ выявляется снижение сегмента ST и отрицательные зубцы Т не только в отведениях V5, V6, но и в других отведениях, например с V3 по V6, то в заключении пишут о гипертрофии ЛЖ с выраженной его перегрузкой (рис. 53).

Рис. 53. ЭКГ при гипертрофии ЛЖ с выраженной перегрузкой.

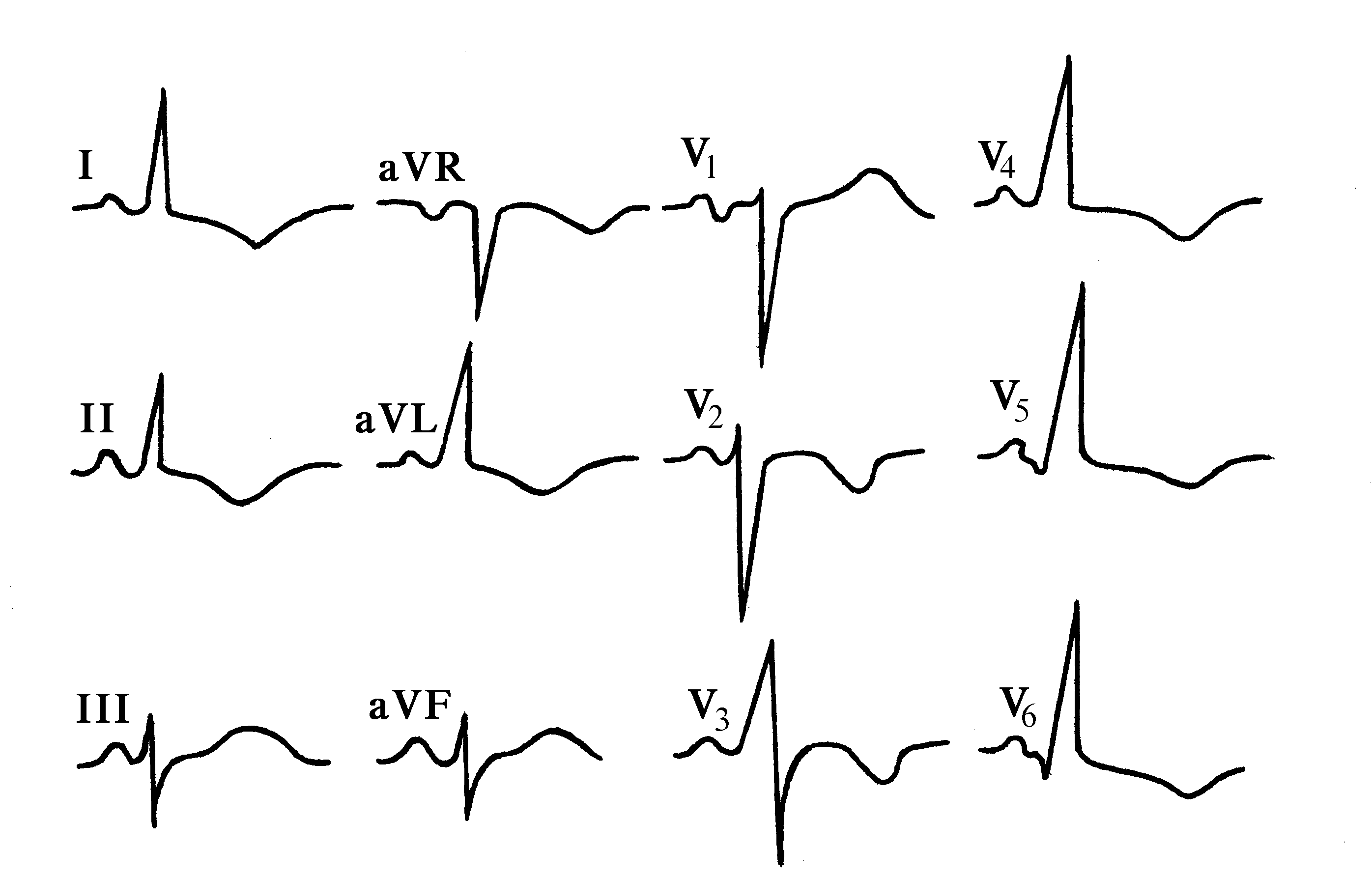

4. При более выраженных изменениях сегмента ST и зубца Т в грудных отведениях (появление глубоких отрицательных или симметричных зубцов Т в V1–V6) в заключении говорят о гипертрофии ЛЖ с нарушением его кровоснабжения или с нарушением коронарного кровообращения. Одновременно указывают область миокарда, где преимущественно локализуется нарушение кровоснабжения миокарда или коронарное кровообращение (рис. 54).

Рис. 54. ЭКГ при гипертрофии ЛЖ с нарушением коронарного кровообращения в переднеперегородочной области ЛЖ.

Гипертрофия пж

Гипертрофия ПЖ диагностируется с помощью ЭКГ с большим трудом, особенно его начальные стадии. При гипертрофии ПЖ увеличивается ЭДС этого отдела сердца и вектор его возбуждения. Удлиняется продолжительность возбуждения желудочка. Одновременно с гипертрофией ПЖ гипертрофируется правая половина межжелудочковой перегородки. Меняется положение сердца в полости грудной клетки.

Различают несколько вариантов ЭКГ при гипертрофии ПЖ:

1) резко выраженная гипертрофия ПЖ, при которой ПЖ больше ЛЖ (R-тип);

2) ПЖ гипертрофирован, но он меньше ЛЖ. При этом возбуждение в ПЖ течет замедленно, дольше, чем в ЛЖ (rSR-тип);

3) умеренная гипертрофия ПЖ, когда он значительно меньше ЛЖ (S-тип).

Возбуждение миокарда при резко выраженной гипертрофии ПЖ, когда он больше ЛЖ (I вариант) можно представить в виде нескольких стадий.

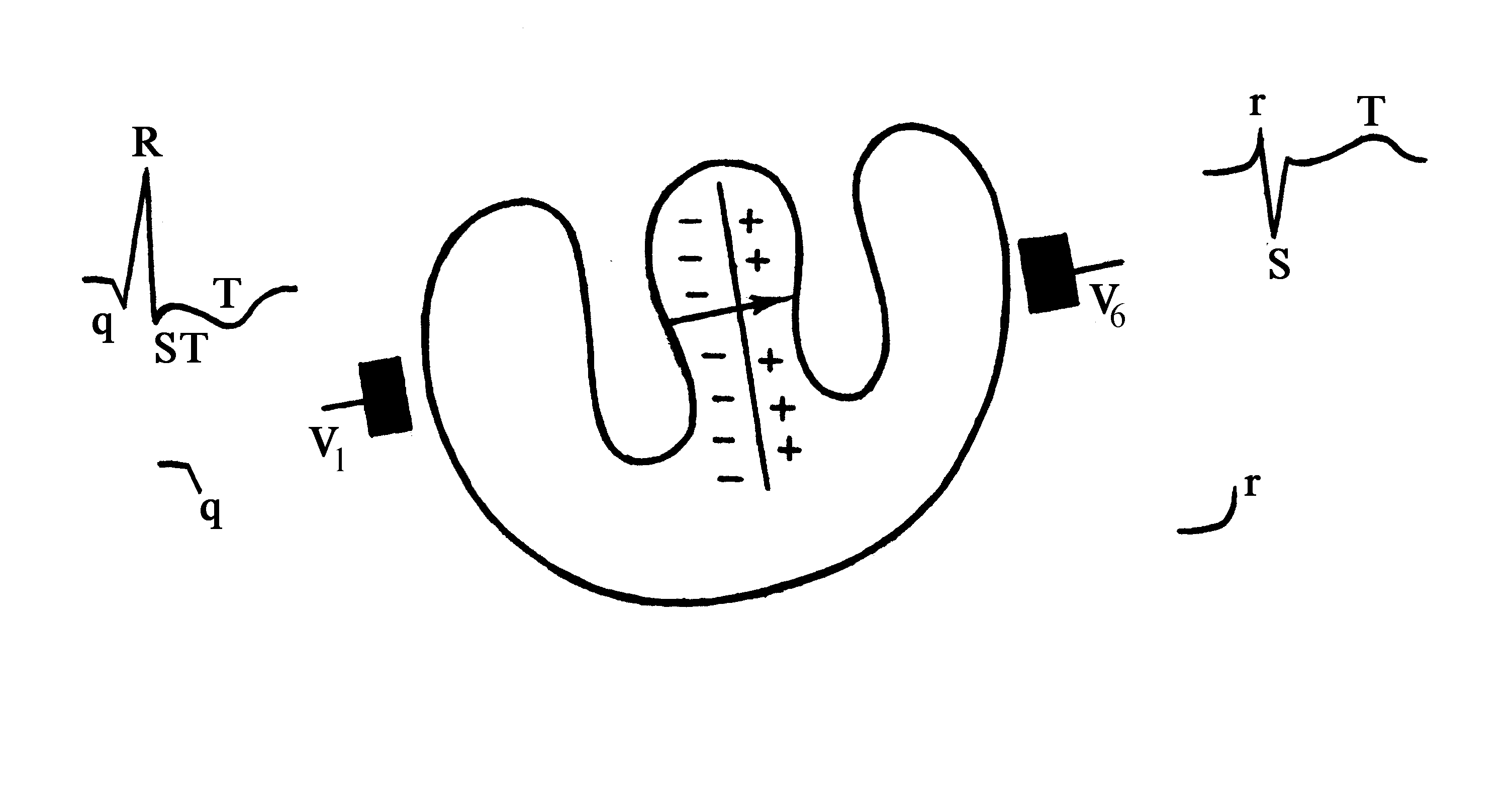

Стадия I возбуждения. В связи с резкой гипертрофией ПЖ и правой половины межжелудочковой перегородки, масса которой превалирует над ее левой половиной, результирующий вектор возбуждения межжелудочковой перегородки направлен противоположно таковому при норме, т. е. справа налево (рис. 55).

Рис. 55. Ход возбуждения при резко выраженной гипертрофии ПЖ в I стадию возбуждения межжелудочковой перегородки. Объяснение в тексте.

В результате в отведении V1 регистрируется зубец q, поскольку суммарный вектор возбуждения направлен в противоположную от положительного электрода сторону данного отведения. Напротив, в отведении V6 формируется небольшой зубец r ввиду распространения волны возбуждения к положительному полюсу этого отведения.

Во II стадию возбуждается миокард правого и ЛЖ. При этом, как и в норме, вектор ПЖ направлен слева направо, а левого соответственно наоборот, т. е. справа налево. Однако поскольку масса миокарда ПЖ больше, чем левого, результирующий вектор направлен слева направо (рис. 56). Такое направление результирующего вектора в сторону положительного полюса отведения V1 и отрицательного V6 обусловливает появление выраженного зубца R в правом грудном отведении и зубца S в левом.

Рис. 56. Ход возбуждения при резко выраженной гипертрофии ПЖ во II стадию. Объяснение в тексте.

Следовательно, при резко выраженной гипертрофии ПЖ в отведении V1 ЭКГ обычно имеет вид qR или R. Зубец q в V1 связан с возбуждением гипертрофированной межжелудочковой перегородки, ее правой половины. Если нет заметного преобладания вектора правой половины межжелудочковой перегородки над вектором ее левой половины, например, когда оба вектора приблизительно равны, то зубец q в V1 может отсутствовать. Зубец R в V1 связан с возбуждением гипертрофированного ПЖ. В отведении V6 обычно ЭКГ имеет вид rS или Rs, реже RS с глубоким зубцом S. Зубец r(R) в V6 обусловлен возбуждением правой половины межжелудочковой перегородки и начальным возбуждением ЛЖ. Зубец s(S) в V6 записывается во время деполяризации гипертрофированного ПЖ. Чем больше гипертрофия ПЖ, тем больше высота R в V1 и тем глубже S в V6 и тем меньше r в V6 и наоборот.

Процесс реполяризации в ЛЖ при резкой гипертрофии ПЖ протекает как и в норме, т. е. вектор реполяризации направлен от эндокарда к эпикарду, справа налево. Волна реполяризации в ПЖ отличается от нормы тем, что идет от эндокарда в период, когда еще не закончилось его возбуждение у эпикарда, и, следовательно, так же, как и в ЛЖ, вектор ориентирован справа налево (рис. 57). В момент окончания возбуждения в желудочках сегмент ST в V1, V6 не будет расположен на изолинии как в норме, так как электроды V1 и V6 будут фиксировать в этот период электрическое поле начавшегося уже восстановления в правом и ЛЖ. При этом в отведении V1 сегмент ST будет располагаться ниже изолинии, поскольку вектор реполяризации направлен к отрицательному полюсу этого электрода. Напротив, сегмент ST будет располагаться выше изолинии в отведении V6, к положительному полюсу которого будет направлен результирующий вектор реполяризации.

Рис. 57. Процесс реполяризации при резко выраженной гипертрофии ПЖ. Объяснение в тексте.

Аналогичным механизмом объясняется образование асимметричного отрицательного зубца Т в V1 и положительного зубца Т в V6.

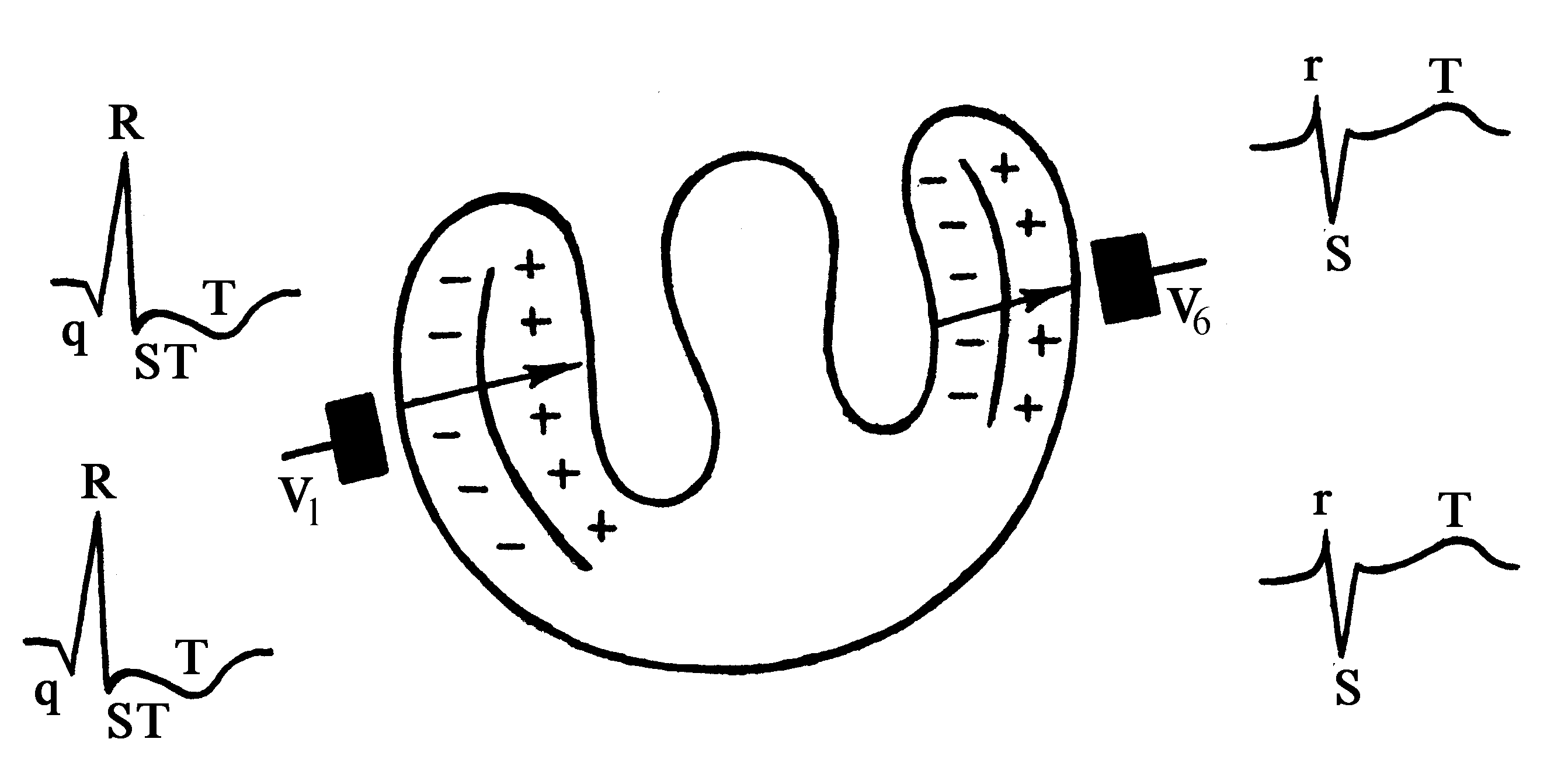

Формированию ЭКГ при гипертрофии ПЖ, когда он меньше левого и его возбуждение происходит замедленно, присущи свои особенности (2 вариант). В этом случае в I стадию возбуждения (рис. 58) так же, как и в норме, происходит возбуждение левой половины межжелудочковой перегородки, что и определяет направление суммарного вектора деполяризации слева направо.

Рис. 58. Ход возбуждения в I стадию при гипертрофии ПЖ, когда он меньше ЛЖ и процесс его возбуждения замедлен. Объяснение в тексте.

На ЭКГ под влиянием этого вектора формируется в правых грудных отведениях (V1) зубец r, а в левых (V6) — q, что обусловлено ориентировкой результирующего вектора в сторону положительного полюса правых и отрицательного полюса левых грудных отведений.

II стадия возбуждения (рис. 59) охватывает период деполяризации правого и ЛЖ. Вектор возбуждения ПЖ направлен слева направо, а левого — справа налево. Результирующий вектор, несмотря на гипертрофию ПЖ, направлен также справа налево.

Рис. 59. Ход возбуждения во II стадию при гипертрофии ПЖ, когда он меньше ЛЖ и процесс его возбуждения замедлен. Объяснение в тексте.

Под влиянием этого результирующего вектора, проецирующегося на отрицательные стороны осей правых грудных отведений, регистрируется зубец S в V1. Напротив, ориентация суммарного вектора возбуждения в сторону положительных электродов левых грудных отведений приводит к появлению зубца R в V6.

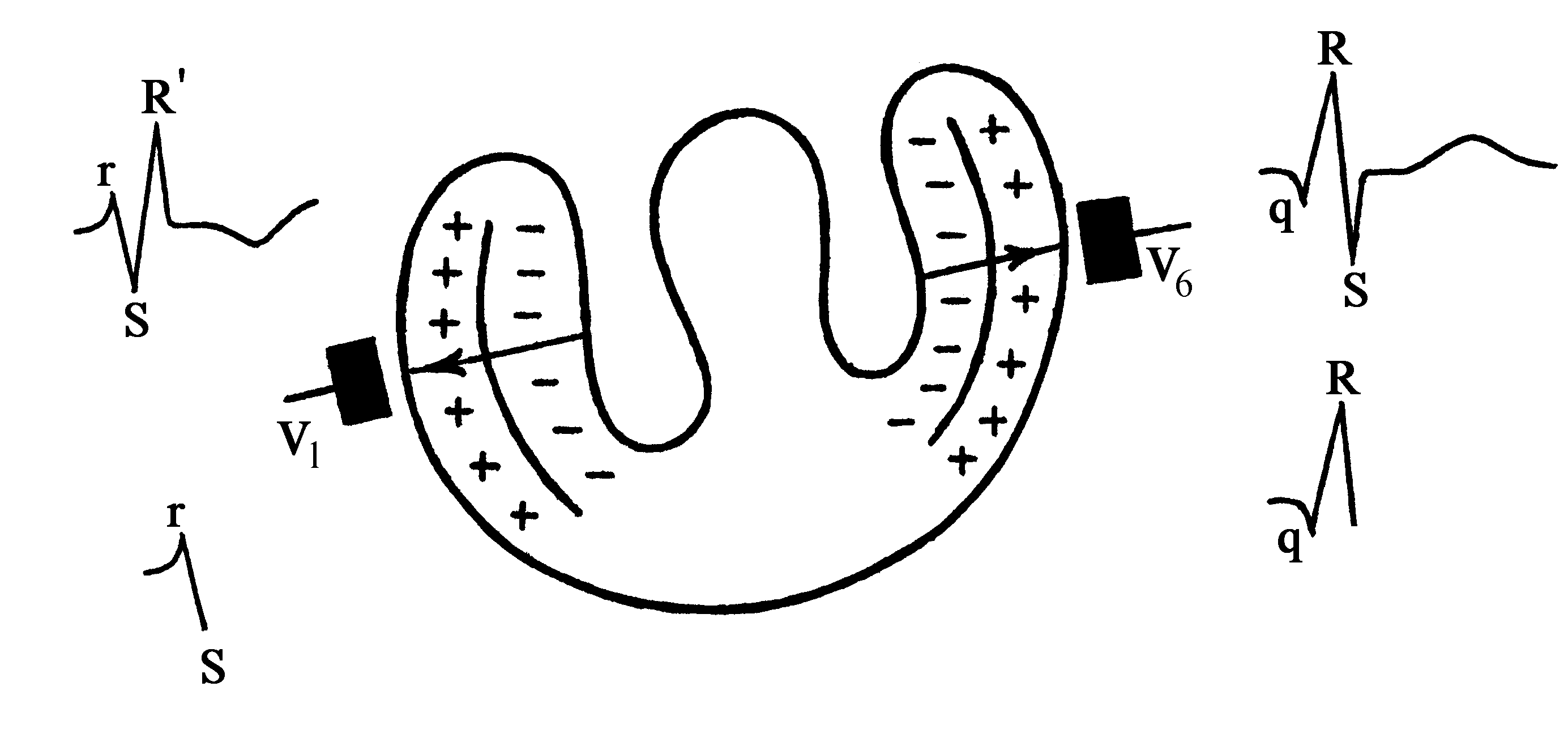

Стадия III возбуждения связана с конечным возбуждением гипертрофированного ПЖ, которое продолжается после окончания деполяризации ЛЖ. Вследствие этого конечный вектор возбуждения ПЖ направлен слева направо (рис. 60). Под влиянием этого вектора, направленного к положительному полюсу правых грудных отведений, образуется зубец R в отведении V1. В левых грудных отведениях (V6) при этом формируется зубец S, поскольку конечный вектор возбуждения ПЖ ориентирован в сторону отрицательных сторон электродов. Особенность зубца R заключается в том, что он больше предшествующего ему зубца r, т. е. R в V1 > r в V1. Это объясняется тем, что конечное возбуждение ПЖ не встречает противодействие со стороны ЭДС ЛЖ, а также тем, что вектор конечного возбуждения ПЖ близко расположен к электроду V1.

Рис. 60. Ход возбуждения в III стадию при гипертрофии ПЖ, когда он меньше ЛЖ и процесс его возбуждения замедлен. Объяснение в тексте.

Третий вариант связан с умеренной гипертрофией ПЖ, но он остается значительно меньше левого. I стадия возбуждения (рис. 61) протекает аналогично норме. Вектор возбуждения левой половины межжелудочковой перегородки направлен слева направо. Поэтому, как и в норме, у электрода V1 записывается зубец r, а у электрода V6 — зубец q.

Рис. 61. Ход возбуждения в I стадию при умеренной гипертрофии ПЖ. Объяснение в тексте.

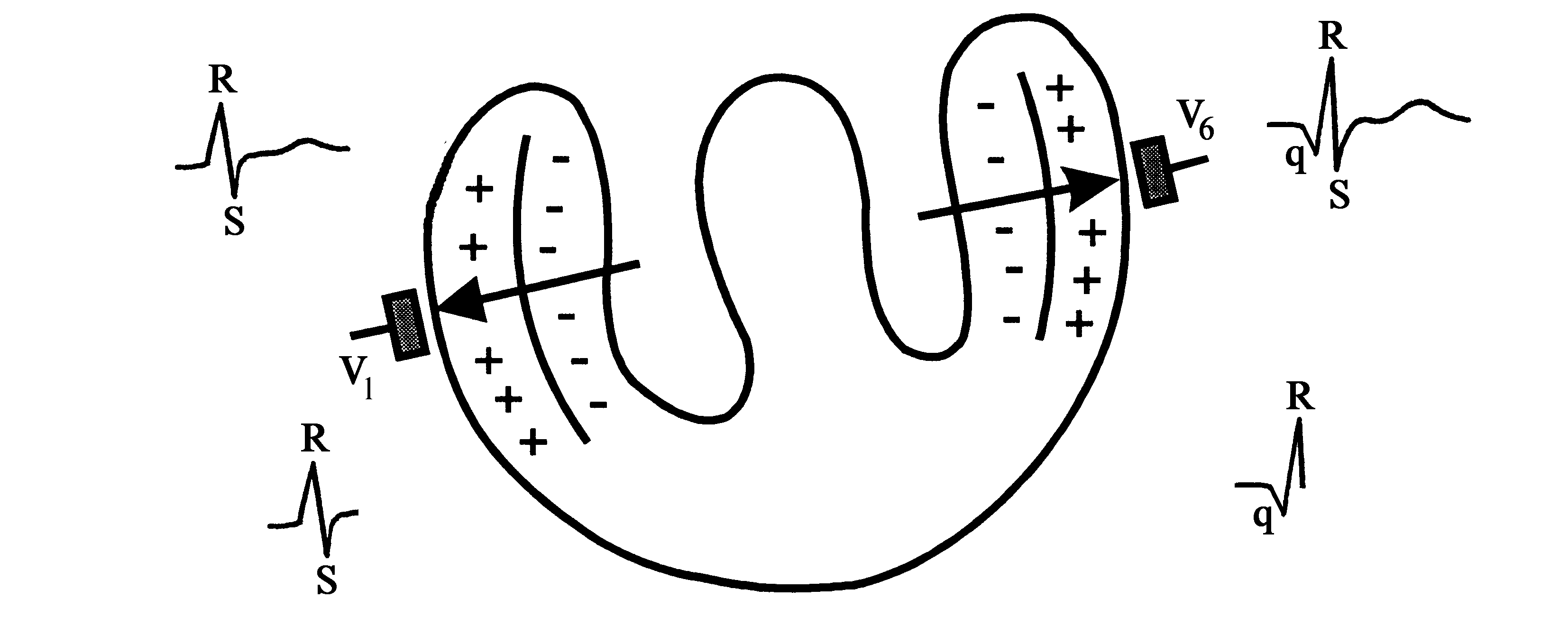

II стадия возбуждения отражает ход деполяризации в правом и ЛЖ и протекает так же, как и в норме. Так, вектор возбуждения ПЖ направлен слева направо, а ЛЖ — справа налево (рис. 62). Суммарный вектор возбуждения обращен от электрода V1 к электроду V6, т. е. справа налево.

Рис. 62. Ход возбуждения во II стадию при умеренной гипертрофии ПЖ. Объяснение в тексте.

Под воздействием суммарного вектора в отведении V1 образуется зубец S, который меньше, чем в норме, а в отведении V6 — зубец R, амплитуда которого также снижена по сравнению с нормой. Это связано с тем, что результирующий вектор возбуждения желудочков, имеющий направление в сторону левых грудных отведений, будет значительно меньше за счет ЭДС гипертрофированного ПЖ.