- •1. Основная проблема химии

- •2. История химии как закономерный процесс смены способов решения ее основной проблемы

- •3. Принцип субординации дискретных уровней развития научного знания — основной принцип классификации науки

- •4. Принцип гомологии, или принцип уплотнения научной информации, и его значение для изучения химии

- •5. Иерархия дискретных уровней научного знания — основание теории развития химии

- •Литература

- •1. Решение проблемы химического элемента

- •2. Развитие учения о периодичности и теории валентности

- •3. Решение проблемы химического соединения

- •4. Учение о составе и появление технологии основных неорганических веществ

- •Литература

- •111 Химии. Вторая концептуальная

- •1. Возникновение первых структурных представлений

- •2. Эволюция понятия структуры в химии

- •3. Конец антиномии «структура — динамика»

- •4. Новые проблемы структурной химии

- •5. Пределы структурной химии. Ограниченность химической технологии, основанной на принципах структурных теорий

- •IV о химическом процессе.

- •1. Логические основы учения о химическом процессе

- •2. Рост исследований многофакторности кинетических систем — первая и основная тенденция развития учения о химическом процессе

- •3. Химия каталитическая и химия экстремальных состояний

- •4. Исследование гидродинамических факторов

- •6. Математическое моделирование в учении о химическом процессе

- •7. Новые методы управления химическими процессами. Спиновая химия

- •Литература

- •V концептуальная система.

- •1. «Лаборатория живого организма» — идеал химиков

- •2. Изучение ферментов в русле биохимии и биоорганической химии

- •3. Пути освоения каталитического опыта живой природы

- •4. Самоорганизация химических систем — основа химической эволюции

- •5. О понятиях «организация»

- •6. О различных подходах к проблеме самоорганизации предбиологических систем

- •7. Общая теория химической эволюции и биогенеза а. П. Руденко

- •8. Нестационарная кинетика и развитие представлений об эволюции химических систем

- •9. Явления саморазвития химических систем

- •Литература

- •VI и химического производства

- •2. Особенности интенсификации развития химии как науки и производства

- •3. Возможно ли предвидение научных открытий?

- •4. Пути интенсификации химических процессов

- •5. Наиболее перспективные направления исследований в области химии экстремальных состояний

- •6. Пути интенсификации развития химии и химического производства посредством катализа

- •7. Теория химической технологии вместо «технического оформления процессов» — важный путь интенсификации химического производства

- •8. О резервах интенсификации развития химии на уровне двух первых концептуальных систем

- •Литература

- •Глава 1. Основная проблема химии '4

- •Глава 1. Возникновение первых структурных представлений . . 75

- •Глава 1. Логические основы учения о химическом процессе . . .108

- •Глава V

- •Глава VI

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поводом к появлению настоящей книги послужил курс лекций под необычным названием «Диалектика развития химии», который в течение двадцати лет читал автор аспирантам и слушателям факультета повышения квалификации преподавателей химии Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Лейтмотивом этого курса являлось всестороннее обсуждение тех фундаментальных проблем химии, которые казались раз и навсегда решенными в рамках классической науки, но вызвали неожиданное замешательство в результате новейших научных открытий.

Речь идет о коренном пересмотре понятий: химического соединения— в связи с изучением бертоллидных систем в русле химии твердого тела; валентности — в связи с открытием ферроцена и других металлоценовых соединений; структуры молекул — после того как были открыты бульвален и ему подобные соединения, обладающие динамичной валентной изомерией; катализа — в связи с успехами в области нестационарной химической кинетики и т. д. Но наряду с этим появились и такие вопросы, которые вызваны застойными явлениями в развитии отдельных отраслей химии, например чрезмерным увлечением исследованием молекул в их до-реакционном состоянии и относительно меньшим вниманием к изучению химической динамики. На это обстоятельство еще в середине 1950-х годов указывал ,Н. Н. Семенов. Потребовалось решение вопросов, вызванных крайней запутанностью существующей классификации химических знаний. Возникла, наконец, необходимость решения сложных проблем химической эволюции, чего классическая химия вовсе не касалась.

Естественно, что подобные изменения потребовали глубокого осмысления особенностей современного этапа развития химии. Путь же к реализации этой задачи был только один — обращение к истории и теории химического познания. В свое время появилась книга, которую можно рассматривать как первый опыт восхождения от диалектических абстракций к конкретной исторической действительности в развитии химии. Настоящая книга представляет собой второй шаг по тому же пути.

Следует отметить, что в методологическом отношении автор следовал принципу, которого придерживались Д. И. Менделеев и

* Кузнецов В. И. Диалектика развития химии. М., Наука, 1973. 328 с.

3

ББК 24.1 К89 УДК 546

Рецензенты: кафедра процессов и аппаратов Московского института химического машиностроения (зав. кафедрой чл.-кор. АН СССР проф. А. М. Кутепов) и проф. С. И. Дракин (Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева)

Рекомендовано Государственным комитетом СССР по народному образованию для аспирантов, слушателей факультетов повышения квалификации, преподавателей и студентов химических и химико-технологических специальностей высших учебных заведений

Кузнецов В. И.

К89 Общая химия: Тенденции развития: [Науч.-попул.]. — М.: Высш. шк., 1989.—288 с.: ил.

ISBN 5-06-000666-2

Рассматриваются важнейшие законы, теории и проблемы химии в единстве всех основных химических дисциплин, включая химическую технологию, а также тенденции и пути интенсификации развития химических знаний и химического производства. Названы наиболее вероятные направления революционизирующих научных открытий. Впервые подробно рассмотрены проблемы самоорганизации физико-химических систем и химической эволюции. В свете новейших научных открытий, вызвавших коренные изменения в понятийном аппарате химии, рассмотрены особенно трудные проблемы — валентности, критериев химического соединения и катализа.

„ 1703000000—214 ББК 24.1

К КБ—40—18—88 540

001(01)—89

Научно-популярное издание Кузнецов Владимир Иванович

ОБЩАЯ ХИМИЯ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Зав. редакцией С. Ф. Кондрашкова. Редактор Г. С. Гольденберг. Мл. редакторы С. М. Ерохина, Л. С. Макаркина. Художественный редактор Е. Д. Косырева. Художник В. М. Боровков. Технические редакторы Ю. А. Хорева, Е. И. Герасимова. Корректор С. К. Завьялова

ИБ № 8201

Изд. J* Хим-860. Сдано в набор 25.10.88. Подп. в печать 21.02.89. Т-07745. Формат 60X88'/i6. Бум. офсетная № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Объем 17,64 усл. печ. л. 17,64 усл. кр.-отт. л. 19,87 уч.-изд. л. Тираж 23000 экз. Зак. № 1654. Цена I р. 10 к.

Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 92/14.

Московская типография № 4 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129041, Москва, Б. Переяславская ул., 46.

ISBN 5-06-000666-2 © Издательство «Высшая школа», 1989

ВВЕДЕНИЕ

«Хорошо поставить вопрос — значит уже наполовину решить его».

Д. И. Менделеев

Настоящая книга во многом необычна.

Во-первых, она представляет собой попытку изложения основных законов и теорий химии как естественно-научной дисциплины в связи с проблематикой химической технологии, являющейся одной из технических наук. Она призвана, таким образом, хотя бы в первом приближении объединить две отрасли знаний, которые до сих пор в высших учебных заведениях представляли два разных учебных предмета. До недавнего времени для такого объединения еще не было оснований. Сегодня же эти основания появились: на наших глазах происходит синтез химии и химической технологии в единую науку. Более того, только изучение взаимосвязей этих двух отраслей знания дает возможность глубоко проникнуть в их содержание, в их социальное назначение и в их проблемы.

Во-вторых, здесь химия и химическая технология излагаются не в обычной форме готовых научных данных, совокупность которых на сегодняшний день составляет существо этих наук, а в нетрадиционной форме непрерывно развивающейся единой системы химических знаний. Такой метод изложения направлен против абсолютизации существующих законов и теорий, даже если они и служат практике, ибо «знание готовых выводов, без сведения о способах их достижения, может легко вести к заблуждению... потому что тогда неизбежно надо придавать абсолютное значение тому, что относи; телъно и временно» (Д.М.Менделеев). Описание же способов получения научных данных ориентируют на поиск новых экспериментальных и теоретических результатов, полнее и глубже отражающих сущность явлений. Описание развития знаний в динамике дает возможность установить закономерности, тенденции и, следовательно, перспективы развития химии и химической технологии. Ясно, что постановка и тем более достижение такого рода целей имеет исключительно важное значение для сегодняшних студентов, которые через 5—7 лет станут определять судьбы общественного производства.

В-третьих, автор рассматривает науку вообще, химию и химическую технологию, в частности, не только как развивающуюся

5

А. М. Бутлеров, создавая свои учебники «Основы химии» и «Введение к полному изучению органической химии». В обоих этих учебниках истодия химии служит средством решения теоретических проблем и одновременно фоном изложения всего обширного материала химии. То, что касается идей Д. И. Менделеева в этом отношении, читатель встретит во всех главах книги. Что же касается бутлеровского подхода к построению учебника, то о нем здесь можно сказать лишь следующее: А. М. Бутлеров решил преподнести свой учебник студентам в форме развертывающегося исследования, в котором показана последовательность появления и смены различных теоретических воззрений, раскрыты перспективы развития химических знаний и сформулировано своеобразное приглашение к участию в решении вновь назревающих проблем. Это ли не образец для подражания?

Нынешний этап развития химии характеризуется неизмеримо большей сложностью и большим числом проблем. И, конечно, никто не претендует на то, чтобы по каждой из них поставить все точки над 1. Поэтому здесь ставятся ограниченные, хотя и нелегкие, задачи: во-первых, обратить внимание на наиболее актуальные из этих проблем и наиболее надежные методы их решения и, во-вторых, попытаться на основе логической реконструкции истории химии выяснить общие тенденции ее развития. Насколько удалось осуществить этот замысел— будет судить читатель.

Автор выражает искреннюю признательность тем, кто оказал помощь в подборе исходного материала для книги и в обсуждении рукописи, — чл.-кор. АН СССР А. Л. Бучаченко и чл.-кор. АН СССР Р. А. Буянову, профессорам С. Г. Кара-Мурзе и А. П. Руден-ко, а также рецензентам проф. С. И. Дракину и чл.-кор. АН СССР проф. А. М. Кутепову.

Автор

мик академик Н. Н. Семенов. «Ленинский завет налаживать и кре-цить союз философии и естествознания, одинаково необходимый для обоих союзников, — говорит он, — предполагает ясное представление о том, чем они могут и должны обогащать друг друга.

Вдумываясь в этот вопрос, неизбежно приходишь к выводу, что самым ценным завоеванием, которым может и должна поделиться с Естествознанйём философия, является прежде всего марксистский .диалектический метод мышления. С этой точки зрения философия • и выступает прежде всего как Логика с большой буквы, как теория познания, соответствующая современному уровню развития и запросов естественных и социально-исторических наук XX в.»*. Н. Н. Семенов утверждает, что только при таком понимании философии можно всерьез говорить о союзе, добровольном и плодотворном сотрудничестве философии и естествознания в познании и преобразовании мира. Он резко критикует тех, кто считает, что предметом философии является «мир в целом». Такое представление делает философию по существу беспредметной, пассивной. Свою активную роль в развитии естествознания философия может играть только в том случае, если она сама будет выступать в ряду других наук как их полноправная сотрудница, т. е. как наука со своим четко очерченным предметом исследования, подлежащим такому же тщательному и конкретному изучению, как и предмет любой другой науки. Представление о мире в целом, говорит Н. Н. Семенов, подталкивало отдельных философов к сочинению абстрактно-универсальных схем, к созданию подновленной натурфилософии. А это, как указывалось еще Энгельсом, — занятие совершенно бесполезное, а в известных обстоятельствах даже вредное, так как подчас приводит к попыткам навязать естествознанию надуманные пути развития и выводы.

Хорошо известным является то положение, что развитие науки происходит не путем монотонного наращивания запаса знаний, т. е. не кумулятивно, а посредством смены двух фаз, резко отличных друг от друга как по темпам, так и по способам генерирования новой научной информации. В соответствии с марксистской концепцией развития науки эти фазы обычно называют революционной и эволюционной или интенсивной и экстенсивной. Если говорить конкретно только о химии, то одной из отличительных черт эволюционной фазы ее развития является решение различных тактических задач приемущественно экспериментального характера в рамках готовой гипотезы или теории. К тактическим задачам относятся, например, исследования кинетических параметров реакций, поиск оптимальных термодинамических условий осуществления процессов, органический синтез новых соединений в русле теории химического строения и т. д.

* Семенов Н. Н. Наука и общество. Статьи и речи. М., Наука, 1981. С. 262.

7

систему знаний, но так же как предметно-практическую деятельность по «производству знаний» (термин К. Маркса). Это означает, что в книге содержатся сведения о способах получения новых знаний, о социальных, экономических и логических факторах, обусловливающих научную деятельность, о творческом вкладе крупнейших ученых — химиков и технологов — в науку, о трудностях научного творчества и необычайном душевном удовлетворении от получения истины. Метод освещения науки как определенного вида деятельности, или «духовного производства», имеет основополагающее значение для формирования научного мировоззрения, ибо только с его помощью можно показать, что научные данные представляют собой не дар богов, а результат упорного труда, и не хаотическое нагромождение фактов, а стройную логическую систему научных открытий и вытекающих из них выводов. С помощью этого метода удается вскрыть роль таких факторов развития науки, как случайность научных открытий в общем закономерном процессе познания природы, противоречия между истиной и заблуждением, научные дискуссии, принадлежность к научным школам, противоречия между преемственностью в развитии знаний и их диалектическим отрицанием.

Все перечисленные особенности настоящего издания обусловлены требованием соединения процессов обучения и воспитания. Основным же способом реализации этого требования является такое изучение химии и химической технологии (т. е. собственно химиче-. ских теорий), которое сопровождается одновременным изучением диалектики развития химии (т. е. логики, или теории химического познания). В этом и состоит реализация ленинского призыва — крепить союз естествознания с философией диалектического материализма.

Здесь необходимо, однако, обратить внимание на различное отношение химиков к философии в смысле понимания ее предмета, содержания и сущности. Дело в том, что в философской литературе предметом марксистской философии нередко объявляется «мир в целом», а сама эта наука делится на ряд относительно самостоятельных наук, таких, как философский материализм, диалектика и т. д. Между тем для основоположников марксизма философия диалектического материализма всегда была единой, цельной, действенной наукой, в которой общие и для бытия, и для мышления законы развития выступают в качестве факторов познания материального мира и сознательной деятельности по его преобразованию, в качестве мировоззренческих ориентиров коммунистического переустройства общества и разработки научных принципов освоения природы.

Исключительно точно обрисовал отношения между марксистской философией и естествознанием именно в плане понимания предмета и сущности диалектического материализма лауреат Ленинской и Нобелевской премий крупнейший советский физико-хи-

6

слабым приспособлением понятии к системе формул..., либо видоизменить правила самого мышления, логику»*.

И в таких случаях осознанная логика историко-философского мышления не роскошь, не принятая добавка к естественно-научному образованию, но вопрос самой первой, самой острой необходимости.

Революционная фаза развития науки — не одноактное событие. Она неизмеримо короче эволюционной фазы, но — в зависимости от массива и «стажа работы» понятийного аппарата, подлежащего революционным изменениям,—-.обладает определенной длительностью. Одной из отличительных черт революционной стадии развития науки является решение стратегических задач, или фундаментальных проблем, связанное с синтезом идей. Цель такого синтеза — раскрытие глубинной сущности явления и, следовательно, формирование или существенное уточнение основных понятий данной отрасли знания. Без изучения эволюции понятий в этом случае обойтись невозможно. Тут может помочь и какая-то забытая идея, но главное не в ней, а в том, чтобы в эволюции понятийной сети, имеющей касательство к проблеме, уловить нечто такое, вокруг чего, как по спирали, вращается мысль исследователей прошлого и настоящего. Это нечто и есть то наиболее важное, что могло быть даже еще не сформулировано, не нашло еще своего определения, но без чего не может быть найдено то основное или центральное понятие, которое будет положено в фундамент новой гипотезы или теории.

Возможно, что на подходах к такому понятию возникает необходимость в эксперименте, но не он, а именно синтез уже имеющейся информации, в том числе такой, которая по тем или иным причинам объявлена лишь достоянием истории, определяет характеристику задачи. Более того, характеристика задачи, степень ее важности, фундаментальности и определяется тем, насколько новая, разумеется достоверная, информация противоречит ранее полученной и уже апробированной, а также и тем, каким образом удалось синтезировать ту и другую информацию.

Обращение к философии и истории науки в таких случаях необходимо.

Ярким примером, свидетельствующим о насущной необходимости синтеза собственно химических, историко-химических и философских идей, являются работы Д. И. Менделеева и его последователей, в частности Н. С. Курнакова, в области растворов. Эти работы положили начало принципиально новому пути развития химии. Эмпирически обосновав существование и широкое распространение химических соединений, которые не подчиняются основным, или стехиометрическим, законам химии, Менделеев и затем Курна-ков пришли к выводу о том, что химики до сих пор руководствова-

* Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., ИЛ, 1'963. С. 445.

9

Обращение к истории химии и философии бывает необходимым и при решении тактических задач. Но оно ограничивается обычно изучением «истории вопроса», чтобы иметь право на эксперимент, т. е. чтобы не повторить того, что уже сделано и в литературе описано. Обращение к философии для решения тактических задач, как правило, ничего дать не может: все ключи от них находятся в теоретическом арсенале самой химии. Поэтому химик, выполняющий исследования на уровне решения тактических задач в русле готовых работающих теорий, может в принципе обойтись и без истории химии и без философии. И надо сказать, что так оно иногда и бывает. «Ученый или аспирант, — замечает Н. Н. Семенов,—в публичном выступлении или при сдаче экзамена по диалектическому материализму прекрасно излагает весь вопрос о роли противоречий в развитии природы и мышления. В своей же работе он совершенно и не думает с этим считаться, по-видимому, искренне полагая, что для реальной практики философия не нужна» *.

Но Н. Н. Семенов далее показывает, что и на уровне решения тактических задач философия необходима химику. Все дело лишь в том, желает ли химик оставаться на уровне пассивных наблюдений и регистрации фактов, предписываемых теорией, или он захочет подняться до «соединения теоретической культуры мышления с культурой, естественно-научного эксперимента», характерного для новейшего естествознания. «Полезно еще раз подчеркнуть,— говорит он,— что особенно важное значение для научного познания имеют не столько подтверждения уже существующих представлений, сколько возникновение представлений, противоречащих им. Эти противоречия служат главным стимулом развития наук. Для ученого натолкнуться на большое или малое противоречие — дар судьбы. Его нельзя упускать. А ведь как легко пройти мимо него... Конечно, марксистская диалектика — вовсе не сборник правил: примени их непосредственно к частной задаче и получишь правильный ответ. Нет, это общая направленность и культура мысли, которые помогают каждому более целеустремленно ставить вопросы и разрешать загадки природы»**.

Когда эволюционная фаза развития науки сменяется революционной, происходит изменение коренных научных понятий. Вновь обнаруженные факты вступают в противоречие с теорией, которая длительное время оправдывалась на практике и считалась в высшей степени логичной. Новые же факты заставляют прибегать к новой теории, принципы которой, по крайней мере на первых порах, кажутся явно иррациональными. Ситуация начинает напоминать ту, о которой в свое время писал М. Борн: «Обстановка здесь так запутана, что выбор только такой: либо довольствоваться более

* Семенов Н. Н. Наука и общество. Статьи и речи. М., Наука, Ш81. С. 279. ** Там же. С. 279—280.

8

лись лишь понятием целых чисел и тем самым искусственно ограничивали пределы изучения химизма, они видели только химические соединения постоянного состава и не хотели замечать соединений переменного состава, предвиденных Бертолле. Между тем совершенно ясно, свидетельствует Н. С. Курнаков, что в равновесных системах дискретность и непрерывность взаимно сочетаются и существуют рядом. Диаграммы, относящиеся к однородному, непрерывному состоянию, в конце концов характеризуют изломы и разрывы свойства тех определенных химических соединений, которые могут быть выделены при охлаждении в твердом состоянии. «Мы видим приложение диалектического принципа единства противоположностей. Мысль Гегеля о том, что „величина в непрерывности имеет непосредственно момент в дискретности", получает здесь реальное осуществление»*. В этой связи нельзя не указать на постоянное обращение к истории науки и философии В. Оствальда, С. Аррениуса, Я. Г. Вант-Гоффа, Л. А. Чугаева, Н. Д. Зелинского, А. Е. Арбузова, А. А. Баландина, Н. Н. Семенова и других крупнейших химиков, которые видели решаемые ими проблемы на фоне широкой исторической перспективы и умели на основе изучения прошлого предвидеть будущее науки. «Только знание прошлого позволяет открыть законы, с помощью которых можно предвосхитить будущее»,— любил повторять В. Оствальд.

Но нельзя закрывать глаза и на такие случаи, когда не толыко экспериментирующий химик, работающий в русле определенной теории, но и крупный исследователь, по праву претендующий на звание основоположника нового направления в химии, пренебрежительно относятся к философии и истории своей науки. Определение «пренебрежительно» в данном случае вполне уместно, ибо передает не только отсутствие внимания к истории химии и философии, но до известной степени и высокомерие, вызванное искренним убеждением в неизмеримо большей полезности расходовать время и силы на получение новых веществ, нежели на изучение устаревших истин.

Трудно привести против такого взгляда более веские альтернативы, чем те, которые содержатся в высказываниях классиков марксизма-ленинизма.

«Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, — говорит Энгельс, — над ними властвует философия. Вопрос лишь в том, желают ли они, чтобы над ними властвовала какая-нибудь скверная модная философия, или же они желают руководствоваться такой формой теоретического мышления, которая основывается на знакомстве с историей мышления и ее достижениями» **.

История мышления, в частности история науки как эмпирическое основание теории познания, — вот что является важнейшим

* Курнаков Н. С. Избр. труды. М,—Л., Изд-во АН СССР, 1960, Т. 1. С 134

** Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 525.

10

элементом исследования природы. Это положение блестяще выразил Д. И. Менделеев в свойственной для него прямой и категоричной форме:

f «Как там ни рассуждайте и ни критикуйте историю, а людскому уму мало одних частностей: необходимы сперва систематические обобщения... Если еще нет развития всех или хоть большей части этих обобщений, знание — еще не наука, не сила, а рабство перед изучаемым»*.

Настоящая книга как раз и преследует поставленную Д. И. Менделеевым цель:в русле_определеннои' концегции развития химии рассмотреть ее историю, её~содержание, выявить закономерности и тенденции развития этой наукт"во всей ее целостности, включая и химическую технологию, попытаться определить хотя бы в общих чертах перспективы научно-технического прогресса в области химизации материального производства,

* Менделеев Д. И. Соч. Л.—М., Изд-во АН СССР, I960. Т. XX. С. 176

(Курсив мой.— В. К.)

ГЛАВА ХИМИЯ КАК НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

«Высшую цель истинной науки составляет не просто эрудиция, т. е. описание и знание ... а постижение неизменяющегося среди переменного и вечного между временным, соединенное с предсказанием долженствующего быть ... и с обладанием, т. е. возможностью прилагать науку к прямому использованию для новых побед над природою».

Д. И. Менделеев [1, с. 306]

Чтобы ответить на вопрос, что такое химия, бесполезно искать подходящее определение. Во-первых, любое определение, как это отметил еще Ф. Энгельс, всегда остается неполным, оставляя за своими границами многие важные стороны существа определяемого понятия.во-вторых, стечени ем времени, содеджание__поня-тия «химия»__изменяется. И если в свое время Д. ИГ Менделеев определял химию как учение об элементах и их со- единениях, т. е. о готовых предметах, то сегодня эта менделеевская дефиниция не отражает главного в современной химии — учения__о_процессах качественного __прёоб разования веществ.

Более "существенную роль могло бы сыграть изучение структуры науки химии, или, как чаще принято говорить,— ее классификации. Последняя

так или иначе охватывает весь материал химии, распределяет его по рубрикам и таким образом создает известное представление о его упорядоченности. Но, к сожале-нию современная кпассифи-кацйя химии не способна облечь химические! знания в строгую логическую форму: она сама оказалась во власти хаоса набегающих друг на друга принципов.

В самом деле, деление химии на органическую и неop-ганическую происходит по одному принципу — по различию их предметов. Аналити-ческая химия выделена уже на основе другого принципа — метода исследования. Появление физической химии и биохимии обусловлено третьим принципом — близостью со смежными науками. Однако классификация химии далеко не исчерпывается этими

12

пятью областями. Процессы дифференциации и интегра ции науки привели сейчас к тому, что деление химии на ее классические ветви — орга ническую, неорганическую, аналитическую, физическую и биологическую — в значи тельной степени уже утратило свое былое значение. Откры тие все новых так называе мых элементоорганических со единений вызвало необходи мость в интегративной нау ке — химии элементооргани ческих соединений, предметом которой стали сотни тысяч ор ганических соединений, изу чаемых как неорганической, так и органической химией. Химия комплексных соедине ний, оперирующая теперь по давляющим большинством не органических соединений, сде лала неопределенным пред мет неорганической химии. Один и тот же предмет ока зывается, таким образом, в коллективной собственности трех-четырех разных химиче ских наук. Попытки сохра нить в качестве основы клас сификации старый принцип деления науки на разделы по предмету исследования созда ли такие разделы, как химия алициклических соединений, химия твердого тела, нефте химия, химия растворов, хи мия полимеров, химия поверх ностных соединений и т. д. Как видно, в одном случае при этой классификации под предметом исследования под разумевается состав соедине ний, в другом — его агрегат ное состояние, в третьем —

генетическая линия (из нефти, из растительных и животных организмов), в четвертом — величина молекулярной массы. Само понятие предмета науки становится ввиду этого неясным, расплывчатым, а классификация химии — более похожей на умышленно запутанный гордиев узел, чем систему рубрик, хоть в какой-то степени упорядочивающую информационный хаос.

Но тогда каким же образом можно составить представление о всем накопленном химией за многие века ее истории материале? Каков объем этого материала и каковы его границы? Неужели он представляет собой хаотическое нагромождение фактов? Где следует искать начало химии как науки? В работах Р. Бойля, Г. Шталя, А. Лавуазье или Дж. Дальтона? Представляет ли собою химия единую целостность или она должна рассматриваться как сумма разных наук — неорганической, органической, физической и т. д. химии? Можно ли рассматривать историю химии как единый, цельный процесс или это параллели, состоящие из историй отдельных наук?

Совершенно ясно, что от этих вопросов нельзя отделить вопрос о том, какие факторы обусловливают прогресс науч ных идей и рост массива на учной информации. Какие факторы обусловливают

структуру химии, а вместе с тем — ее дифференциацию и интеграцию?

13

Несмотря на необычайно сложное положение, из которого до сих пор не было видно выхода, и для него нашлась нить Ариадны. И, может быть, первым, кто пришел з этом деле на помощь, был Д. И. Менделеев.

Горячий сторонник изучения истории науки в целях выявления законов, управляющих ее построением и развитием, он не уставал повторять, что для достижения этих целей нельзя ограничиваться одним знакомством с конкретными выводами, для того чтобы сколько-нибудь обладать ими, а «необходимо возвыситься до абстрактов, потому что они кратко резюмируют множество конкретов» [2, с. 182]. В нагромождении сменяющих друг друга событий, в лабиринте одних только фактов легко потеряться без плана,— говорил он. Путеводной же нитью для выхода из лабиринта великого множества конкретного и переменного может служить лишь нечто единое, общее, инвариантное. Отсюда и следует его тезис, приведенный в эпиграфе к на-

стоящей главе, о том, что «высшую цель науки составляет... постижение неизменяющегося среди переменного». Уже в 1871 г. в «Основах химии» выдвинут этот же тезис в несколько иной форме: «Отыскать же единое неизменное и общее в изменяемом и частном составляет основную задачу познания», — писал он [3, с. 381].

Менделеев помог найти и это самое «единое неизменное и общее» всей химии. Указы вая постоянно во всех своих крупных произведениях на единство теории и практики, он обратил внимание на то что химия, как и всякая наука, есть в одно и то же время и средство и цель, и теория к практика. Эту мысль, недавне выраженную Н. Н. Семеновым через единство предмета «химии и как науки, и как производства» [4], подтвержу дает вся история химии. Пожалуй, как никакая друга наука, уже с самых ранних ступеней своего развития хи мия представляет собой явле ние, включенное в сферу ма-

териального произаовства.

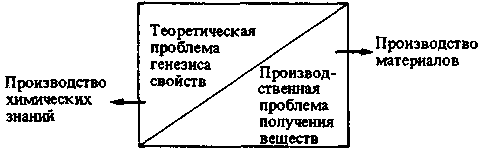

1. Основная проблема химии

Химия как таковая всегда была нужна человечест-

ву преимущественно для того, чтобы получать из веществ природы по возможности все необходимые материалы — металлы и керамику, известь и цемент, стекло и бетон, красители и фармацевтические препараты, взрывчатые вещества и искусственные горючие материалы, каучук и пластмассы, химические волокна и материалы с заданными электрофизическими свойствами... Поэтому все химические знания, распределенные как по координате исторического времени, так и по координате массива научной информации, объе-

14

диняет одна-единственная неприходящая и главная задача химии

-задача получения веществ с необходимыми сиойствами. Но чтобы реализовать эту производственную задачу, надо уметь из одних веществ производить другие, т. е. осуществлять их качественные превращения. А поскольку качество — это совокупность свойств вещества, надо знать, как управлять его свойствами, знать, от чего зависят эти свойства. Иначе говоря, чтобы решать названную производственную задачу, химия одновременно должна решать теоретическую задачу генезиса свойств вещества.

Стержнем химии, или, по Менделееву, «единым неизменным и общим в изменяемом и частном», выступает, таким образом, двуединая проблема химии—получение веществ с заданными свойствами, на достижение чего направлена производственная деятельность человека, и выявление способов управления свойствами вещества, на реализацию чего направлена его познавательная теоретическая деятельность:

Уже отсюда со всей очевидностью следует вывод о том, что химия представляет собой единую науку, несмотря на ее ветвление и множество относительно самостоятельных разделов.

Основная проблема химии — это не только ее теоретический, но и исторический стержень, — это именно инвариантное ядро хи мии. Она возникла в древности и не теряет своего значения и в наши дни. Отсюда вытекает, что история химии — есть единый процесс, а не сумма историй разных химических наук. Естественно, чтс в различные исторические эпохи эта проблема решалась по-разному, так как способы ее решения зависят от уровня материальной и духовной культуры общества, от экономических и социально-исторических условий. Достаточно сказать, что изготовление таких, например, материалов, или «веществ с заданными свойствами», как стекло и керамика, лаки и краски, лекарства и душистые вещества б древности осуществлялось иначе, чем в XVIII в., а в XVIII в.— иначе, чем сегодня.

2. История химии как закономерный процесс смены способов решения ее основной проблемы

Важнейшей особенностью основной проблемы химии является то, что она имеет ограниченное и строго определенное число способов решения. Речь идет при этом не о частных ме-

15

тодах изучения свойств вещества, — их превеликое множество,— а о самых общих способах решения проблемы качественного разнообразия и качественных превращений вещества, а в конечном итоге — о генезисе свойств вещества.

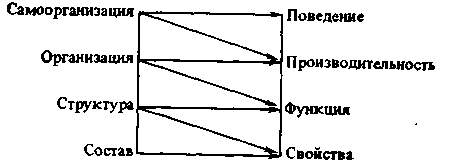

Забегая вперед, можно сказать, что речь идет о зависимости свойств вещества всего лишь от четырех факторов: 1) от его элементного и молекулярного состава; 2) от структуры; 3) от кинетических факторов, в том числе — природы сореагентов; 4) от высоты его химической организации.

Эти четыре фактора стали известны с тех пор, как химия стала наукой (в середине XVII в.). Но в ранние периоды развития химии»

например в алхимический период, предполагалось, что свойства вещества зависят от неких изначальных свойств-стихий или от «элементов-первоначал» — сухости и влажности, тепла и холода и т. п. А так как нельзя пренебречь также и этим — самым первым— способом объяснения качественного разнообразия тел природы, то можно сказать, что основная проблема химии — проблема генезиса свойств вещества, как ключ к производственной задаче получения веществ с нужными свойствами, — имеет всего пять способов решения; из них один, появившийся в донаучный период.

И подобно тому как с различием способов производства марксизм связывает различные общественно-экономические формации в развитии общества, со сменой. способов решения основной проб-.телщ^химии оказывается логичным связывать ступени развития химии. Ведь производство веществ — это важнейший компонент всеобщего производства материальных благ.

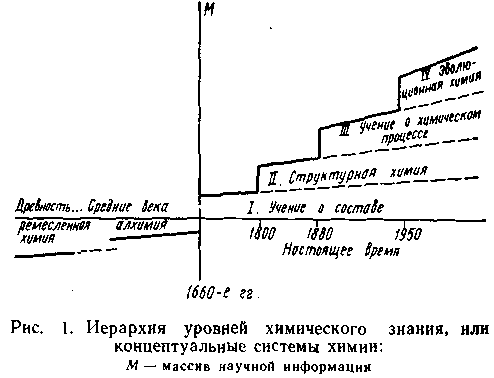

Таким образом, последовательная замена одного способа решения основной проблемы химии другим, новым, обусловливает по-

16

,ледовательность появления различных дискретных уровней развития химии (рис. 1), каждый последующий из которых возникает в результате научных революций, что, в свою очередь, обусловливается, с одной стороны, социа л ьно- историческим и условиями жизни общества, а с другой стороны — природой самого вещества, являющегося объектом изучения химии. При этом оказывается, что оба эти «внешние» — социальный и предметный — факторы, взятые в единстве, в конечном итоге определяют и внутреннюю логику развития научных знаний.

Первый способ решения проблемы генезиса свойств вещества появился в древней натурфилософии и просуществовал более двух тысяч лет — вплоть до работ Р. Бойля (рис. 1). За это время было предложено два принципиально разных объяснения бесконечного качественного разнообразия тел природы. Демокрш, Эпикур, Лукреций Кар выдвинули для этого атомистическое объяснение, высказав гениальные догадки о различии «атомов первоматерии» по их массе, объему и конфигурации. Аристотель же и Эмпедокл объяснили все видимое разнообразие тел природы с континуалист-ских, т. е. антиатомистических, позиций—посредством различных сочетаний четырех элементов-стихий, или элементов-свойств: тепла и холода, сухости и влажностй. Но оба эти объяснения со всеми-многочисленными их оттенками сводились к утверждению, что многообразие тел природы есть акциденциальное проявление субстанции, под которой одни философы подразумевали атомы, а другие — элементы — качества, но тем не менее и те и другие говорили о неких абсолютных началах. Этот первый способ решения проблемы качественного разнообразия вещества можно изобразить поэтому общей схемой:

субстанция >-акциденция

Отличительными чертами этого способа являются: 1) умозрительность, приобретающая большую силу абстракции, но лишенная каких бы то ни было эмпирических основ; 2) логическая дедукция, претендующая на всеобщность объяснения, но вовсе не опирающаяся на критерий практики; 3) выбор совершенно отвлеченного объекта — «первоматерии», или «субстанции», наделенной всеобщностью, вместо вещества с его спецификой качественных изменений,— словом, все то, что характеризует натурфилософию, в недрах которой этот способ возник и развивался.

Уже отсюда легко понять, что это была лишь первая попытка объяснения природы тел, и что она, по существу, ничего не могла дать производственной практике. В самом деле, разве можно было как-либо использовать в практике металлургии или фармации, стеклоделия или гончарного ремесла атомистические идеи Демокрита или представления об элементах Эмпедокла? Поэтому в период господства этого первого способа «решения» основной проблемы химии между практикой и теорией, т. е. между производством

17

веществ и натурфилософским учением о детерминации свойств, или вовсе не было связи, или была связь — крайне слабая и односторонняя. Ремесленная химия ничего не могла воспринять от натурфилософии, чтобы производить вещества. Натурфилософия же в какой-то степени могла включать в орбиту своих удивительно тонких наблюдений качественное изменение вещества, осуществляемое в химической практике.

И, наконец, еще одна черта первого способа, присущая только ему одному, — его историческая обреченность. Появившись в далеком прошлом, он совсем отмирает с возникновением нового способа решения той же проблемы: как практически бесплодный, он становится ненужным при новых способах, готовых дать и более достоверное объяснение качественному разнообразию тел, и практически полезные рецепты для целенаправленного качественного изменения их. В этой связи следует подчеркнуть, что все другие способы решения проблемы качественного разнообразия или происхождения свойств веществ, о которых речь пойдет ниже, раз появившись на свет, продолжают применяться до настоящего времени и им не грозит гибель.

Особенности первого способа, вместе взятые, настолько выделяют его относительно последующих, что невольно возникает идея (часто высказываемая, но до сих пор не очень обоснованная) о границе между «научной химией», которая начинается с Бойля, и некоей ненаучной (или не вполне научной) химией, которая существовала до Бойля.

Второй способ решения проблемы происхождения свойств вещества появился во второй половине XVII в. в работах английского ученого Р. Бойля. Преобразования в области производства, происшедшие в эпоху Возрождения, наряду с прогрессивными изменениями в экономической и политической жизни, вызвали коренные преобразования и в области естествознания. Одним из таких преобразований явилось низвержение первого бесполезного для практики способа решения проблемы генезиса свойств и появление нового способа с принципиально новым — эксперимента л ь-н ы м — подходом к изучению природы.

Исследования Р. Бойля* привели к выводу о том, что качества и свойства тел не имеют абсолютного характера и зависят от того, из каких материальных элементов эти тела составлены. Вывод этот явился принципиально новым потому, что: а) он отверг господствовавшие представления об элементах-качествах, о том, что свойства тел определяются свойствами-стихиями; б) он утвердил новое представление об элементах как простых, далее неразложимых телах, из которых состоят все смешанные тела, т. е. химические соединения; в) на основе признания материальности элементов он впервые установил общность разрозненных ранее учений

* О его исследованиях см. подробнее гл. II.

18

атомизма и элементаризма; этой общностью стала идея о том, что наименьшей частицей простого тела является состоящая из атомов корпускула. Способ решения извечной проблемы причинной обусловленности свойств, или качественного разнообразия тел, стал выражаться, таким образом, посредством новой схемы:

состав > свойства

Этот способ положил начало экспериментальной химии, опре-

делив ее.как науку о составе веществ илй «науку о химических эле-

ментах и их соединениях» (Д. И. Менделеев^которая и стала первым уровнем научных химических знаний. И несмотря на то, что наука о составе являлась преимущественно аналитической, она вместе с тем заложила основы представлений о законах соединения элементов в «сложные тела», позволивших осуществлять уве-

ренные действия по получению новых веществ. На этом уровне

развития химии появилась химическая технология основных неор-

ганических веществ.

Возникшее таким образом учение о составе получило бес-

срочную путевку в жизнь, Его можно назвать первой—к-е-н~ц е п-

т v а л ь н о и_ _с_и_с те_м_о„и __х и м и_и, т. е. первой относительно само-

стоятельной областью химических знании (правил, законов и теорий), которая призвана решать любые, конечно, посильные для нее задачи качественных химических превращений в ключе состав— свойства или путем изменения элементного состава химических соединений (см. рис. 1).

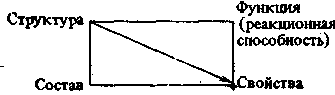

Третий способ решения основной проблемы химии был вызван переходом от мануфактурной стадии капитализма с ее ручной техникой и ограниченным кругом предметов труда к фабричной системе капиталистического производства, опирающейся на машинную технику и новую сырьевую базу. В связи с тем, что основой фабричной системы производства в XVIII — первой половине XIX в. была легкая (преимущественно текстильная) промышленность, переход этот стимулировал переработку огромной массы веществ растительного и животного происхождения, качественное разнообразие которых потрясающе велико, а состав крайне однообразен (5—7 элементов — «органогенов»). При этих условиях, а также в результате открытия в начале XIX в. изомерии и полимерии появились идеи о том, что свойства и качественное разнообразие веществ обусловливает не только состав, но и еще какой-то фактор. Этим фактором, как было выяснено, является структура вещества в самом широком смысле этого слова. Появился, следовательно, и новый способ решения проблемы генезиса свойств не только в зависимости от состава, но и от структуры:

19

Этот способ стимулировал возникновение целого ряда теорий высокой степени общности и абстракции, необыкновенной эври-стичности и практической ценности; эти теории положили начало второй концептуальной системе — структурной химии (см. рис. 1). Поднявшись на новый, более высокий (по отношению к науке о составе) уровень знаний, химия превратилась из науки преимущественно аналитической в науку главным образом синтетическую. Период становления структурной химии историки называют «триумфальным маршем органического синтеза». На те требования развития производства, которые вызвали этот способ, химия уже в 1870—1890-х годах ответила получением всевозможных азокрасителей для текстильной промышленности, самых различных препаратов для фармации, искусственного шелка для производственных и бытовых нужд. На этом уровне развития химии возникла технология органических веществ.

Ее появление было ошеломляющим, так как до нее все названные здесь материалы можно было добывать в ограниченных масштабах и с огромными затратами низкопроизводительного, преимущественно сельскохозяйственного труда. Но... изумление успехами структурной химии было недолговечным. Интенсивное развитие автомобильной промышленности, авиации, энергетики и приборостроения в XX в. выдвинуло совершенно необычные для материаловедения требования: нужны были материалы (и в невиданных масштабах!) со строго заданными свойствами — высокооктановое моторное топливо, особые смазки, специальные каучуки и пластмассы, высокостойкие изоляторы, жаропрочные органические и неорганические полимеры, полупроводники/ Для получения этих материалов способ, основанный лишь на структурной химии, был уже непригоден: 1) он не обеспечивал экономически приемлемых выходов продуктов; 2) он ориентировался, как правило, на активные исходные вещества — спирты, кислоты и т. п. — растительного происхождения (достаточно сказать, что первый синтетический каучук получен из этилового спирта с выходом мономера 28—30%, а спирт — из зерна); 3) он не располагал необходимыми возможностями управления процессами синтеза.

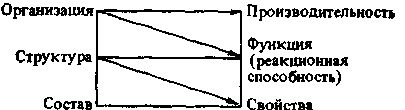

Под влиянием новых требований производства возник поэтому следующий — четвертый способ решения проблемы генезиса свойств и качественного преобразования вещества:

Этот способ послужил основанием новой — третьей концеп-

гуальной системы химии — учения о химических процес-

20

сах, которое неизмеримо более адекватно, всесторонне отражает объект химии. Последний уже представлен как процесс превращения вещества, а не как законченное вещество. Предметом химищ стала уже не структура молекулы, а химическая организация кинетической системы, в которой структура молекул представлена лишь как частность. Достижение нового уровня химических знаний позволило им стать еще более действенными в практическом отношении: появились принципиально новые возможности органического синтеза и новые методы управления химическими процессами. Конкретно это выразилось в том, что новая химия коренным образом и в глобальном масштабе преобразовала как предмет труда, так и средства труда. Благодаря именно новому способу решения ее основной проблемы мировое производство таких многотоннажных материалов, как синтетический каучук, пластмассы, искусственные волокна, моющие средства, этиловый спирт и т. п., стало базироваться на нефтяном сырье, а производство азотных удобрений -на основе азота воздуха. Появилась технология нефтехимических производств с ее поточными системами, обеспечивающими непрерывные высокопроизводительные процессы.

О характере перестройки производства материальных благ в результате его химизации на базе этой новой концептуальной системы свидетельствуют, например, следующие данные. Еще в 1935 г. все 100% таких материалов, как кожа, меха, резина, волокна, моющие средства, олифа, лаки, уксусная кислота, этиловый спирт, производились из животного и растительного, в частности, пищевого сырья, на что расходовались десятки миллионов тонн зерна, картофеля, жиров, сырой кожи и т. д. А уже в 1960-е годы 100% технического спирта, 80% моющих средств, 90% олифы и лаков, 35% волокон (!), 65% каучука и около 20% кожевенных материалов изготовлялись на основе газового и нефтяного сырья. Но помимо всего этого химия теперь не только не нуждается в использовании сколько-нибудь значительных количеств сельскохозяйственного сырья, она дает ежегодно сельскому хозяйству сотни тысяч тонн мочевины и нефтяного белка только в качестве корма скоту и около 200 млн. т удобрений [6].

Но и эти возможности — еще-далеко не предел. В ответ на требования самого высокоразвитого способа производства материальных благ химия переходит сейчас к новому — пятому — способу решения ее основной проблемы (см. схему на с. 22), открывающему пути использования в производстве материалов самые высокоорганизованные химические системы, какие только возможны в предбиологическом синтезе. Этот способ лег в основу четвертой и последней концептуальной системы химической науки — эволюционной химии.

* Методологическое обоснование выделения «учения о химическом процессе» как особого уровня химических знаний дано Н. Н. Семеновым [4, с. 64— 84, 175—186] и Н. М. Эмануэлем [5].

На основе сказанного весь исторический процесс развития химии можно изобразить такой схемой, которая показана на рис. 1.

Итак, процесс развития химии в форме последовательного появления и сосуществования четырех ее концептуальных систем обусловлен двумя категориями внешних факторов: а) природой вещества как объекта исследования химии и б) социальными факторами.

Уже в системной природе вещества заложена иерархия его материальных систем: 1) атом химического элемента; 2) молекула химического соединения как унитарная система (по Жерару); 3) система реагирующих веществ; 4) высокоорганизованная каталитическая система. Эта иерархия в_щюцессе познания вещества программирует иерархию четырех концептуальных систем, включающую: 1) учение о составе; 2) структурную химию, 3) учение о химическом процессе (по Н. Н. Семенову); 4) эволюционную химию. Следовательно, «диалектика вещей, — как говорит Ленин,— создает диалектику идей...»*. Что же касается времени появления каждой из концептуальных систем, то оно задается социальными факторами, которые, таким образом, тоже участвуют в создании уровневой структуры и химии, и химической технологии, и химического производства. Последовательное появление сначала технологии основных неорганических веществ, затем технологии органических продуктов, потом технологии глубокой переработки нефти и угля и нефтехимической промышленности — это ведь результат воздействия социальных факторов, но уже через соответствующие концептуальные системы.

Важная роль внешних факторов — социальных и объектных — отнюдь не умаляет особой роли и тех внутренних стимулов развития химии, которые присущи ей, как и всякой другой относительно самостоятельно развивающейся системе научных знаний. Этими стимулами являются, например, противоречия между эмпирическим и теоретическим уровнями знаний, между теориями различной степени общности, между истиной и заблуждением, между разными научно-исследовательскими программами и т. д. Эти стимулы имеют очень важное значение для развития химии, обеспечивая ее движение вперед, но только по тем путям, которые обусловлены логикой ее объекта и социальными факторами.

* Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 178.

22