- •3. Компоненты маркетинговой среды и их воздействие на образовательное учреждение.

- •4. Сегментация рынка образовательного учреждения.

- •5. Назначение и виды стратегий маркетинга образовательного учреждения.

- •6. Разработка стратегии маркетинга для образовательного учреждения.

- •7. Коммуникации на рынке образовательных услуг.

- •8. Реклама на рынке образования.

- •9. Сущность связей с общественностью и их использование в работе образовательного учреждения.

- •10. Личные контакты в сфере продвижения образовательного учреждения.

- •11. Содержание и динамика цены потребления образовательного учреждения.

- •12. Адаптация цен на образовательном рынке.

- •13. Организация и управление маркетингом в образовательном учреждении.

- •15. Технология бенчмаркинга в образовательном учреждении.

- •1. Понятие и элементы стратегии.

- •2. Организационные уровни стратегии (корпоративная, деловая, функциональная, оперативная).

- •3. Виды и принципы формирования миссии и стратегических целей предприятия.

- •13. Взаимосвязь стратегии, организационной структуры и организационной культуры

- •14. Стратегический потенциал организации

- •15. Подходы к формированию стратегических альтернатив

- •1. Сущность и взаимосвязь понятий «инновация», «инновационный процесс», «инновационная деятельность», «инновационный менеджмент».

- •2. Основные черты инновационного менеджмента (производственные технологии как объект управления).

- •3. Структуризация и организация инновационного процесса на предприятии.

- •4. Управление инновациями и стратегия развития предприятия.

- •5. Сущность, основные виды инновационных проектов и особенности управления ими.

- •6. Основные этапы подготовки и реализации инновационных проектов.

- •7. Основные критерии оценки инновационных проектов.

- •8. Основные методы поиска новых инновационных идей, их характеристика и условия использования.

- •9. Сущность понятий фирма - «эксплерент», фирма - «патиент» и их разница.

- •10. Сущность понятий «фирма - виолент», «фирма - комутант», их сходство и разница.

- •11. Классификация технопарков и содержание их понятия.

- •12. Формирование инновационной политики предприятия.

- •13. Необходимость и сущность государственного регулирования инновационной деятельности.

- •14. Методы государственного регулирования инновационной деятельности.

- •15. Сущность и содержание затрат на инновационную деятельность, пути их снижения. Планирование затрат на освоение новых изделий.

- •Американская и японская модель управления персоналом в западных странах Америка

- •Подбор кадров

- •Условия труда

- •7.Понятие кадровой политики. Объект кадровой политики. Подходы к формированию кадровой политики.

- •Размещено на http://www.Allbest.Ru/

- •1) Иерархическая структура предприятия (это отношение «власть - подчинение»);

- •2) Культура (совместные ценности, социальные нормы);

- •3) Рынок (отношения, основанные на купле-продаже продукции и услуг).

- •Трансформация факторов эффективности кадровой политики

- •Персонал работник труд

- •Шаг 4. Определить весовые коэффициенты для каждого делового качества.

- •Набор персонала

- •2.1 Школа научного управления

- •2.2 Классическая (административная) школа в управлении

- •2.3 Школа психологии и человеческих отношений

- •2.4 Школа науки управления (колическтвенная школа)

- •1.1 Процесс коммуникаций и эффективность управления

- •3. 1. Предконфликтная ситуация.

- •3. 2. Инцидент.

- •3. 3. Третья стадия развития конфликта.

- •3. 4. Кульминация.

- •3. 5. Разрешение конфликта.

- •3. 6. Переговоры.

- •3. 7. Послеконфликтная стадия.

3. 6. Переговоры.

Завершающий этап стадии разрешения конфликта предполагает переговоры. Обычно одним из условий начала переговорного процесса является временное перемирие. Но возможны варианты, когда на стадии предварительных договоренностей стороны не только не прекращают враждовать, но идут на обострение конфликта, стремясь упрочить свои позиции на переговорах.

Переговоры предполагают взаимный поиск компромисса конфликтующих сторон и включают всевозможные процедуры:

q признание наличия конфликта;

q утверждение процедуры, правил и норм;

q выявление основных спорных вопросов;

q исследование возможных вариантов решения проблемы;

q поиск соглашения по каждому спорному вопросу и урегулирование конфликта в целом;

q выполнение всех принятых взаимных обязательств.

В основу переговорного процесса может быть положен метод компромисса, основанный на взаимных уступках сторон, или метод консенсуса, ориентированный на совместное решение существующих проблем.

Методы ведения переговоров и их результат зависит не только от отношений между противоборствующими сторонами, но и от внутреннего положения каждой из сторон, отношения с союзниками и других внеконфликтных факторов.

3. 7. Послеконфликтная стадия.

Завершение непосредственного противоборства сторон не всегда означает, что конфликт полностью завершен. Степень удовлетворенности или неудовлетворенности сторон заключенными мирными договоренностями будет зависеть от следующих положений:

q насколько удалось в ходе конфликта и последующих переговоров достичь преследуемой цели;

q какими методами и способами велась борьба;

q насколько велики потери сторон;

q насколько велика степень ущемленности чувства собственного достоинства той или иной стороны;

q удалось ли в результате мира снять эмоциональное напряжение сторон;

q какие методы были положены в основу переговорного процесса;

q насколько удалось сбалансировать интересы сторон;

q навязан ли компромисс одной из сторон или третьей силой, или являлся результатом взаимного поиска решения конфликта;

q какова реакция окружающей социальной среды на итоги конфликта.

Послеконфликтная стадия знаменует новую объективную реальность: новую расстановку сил, новые отношения оппонентов друг к другу и к окружающей социальной среде; новое видение существующих проблем и новую оценку своих сил и возможностей.

Понятие и виды управленческих структур. Организационная структура управления. Типы организационных структур. Особенности организационных структур.

Под управленческой структурой можно понимать упорядоченную совокупность звеньев управления организацией (должностей, подразделений и служб), обладающих необходимой материально-технической базой, вьшолняющих специфические административные функции и находящихся в определенной взаимной связи и соподчинении. Все звенья управленческой структуры объединяются коммуникационными каналами. Таким образом, в основе структуры управления организацией лежат его функции и информационные потоки.

Звенья управления различаются размером и структурой, объемом полномочий, масштабами и трудоемкостью решаемых задач, потребностью в информации. Совокупность звеньев определенного уровня образует управленческую ступень.

Выделяют звенья общего управления (дирекция); линейного управления (органы руководства подразделениями основной деятельности); функционального управления (например, плановый отдел).

Нужно иметь в виду, что управленческая структура может быть не только формальной (совокупность подразделений и должностей), но и неформальной (совокупность политических

группировок, лидирующих личностей и пр.), и только рассмотрение их в единстве позволяет говорить о полной структуре управления.

Организационная структура -- один из основных элементов управления организацией. Она характеризуется распределени-ем целей и задач управления между подразделениями и работ-никами организации. По сути, структура управления - это орга-низационная форма разделения труда по принятию и реализации управленческих решений.

Таким образом, под организационной структурой уп-равления необходимо понимать совокупность управлен-ческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой системами.

Внутренним выражением организационной структуры управ-ления является состав, соотношение, расположение и взаимо-связь отдельных подсистем организации. Она направлена прежде всего на установление четких взаимосвязей между отдельны-ми подразделениями организации, распределение между ними прав и ответственности.

В структуре управления организацией выделяются следу-ющие элементы: звенья (отделы), уровни (ступени) управления и связи - горизонтальные и вертикальные.

К звеньям управления относятся структурные подразде-ления, а также отдельные специалисты, выполняющие соответ-ствующие функции управления либо их часть. К звеньям уп-равления следует относить и менеджеров, осуществляющих регулирование и координацию деятельности нескольких струк-турных подразделений.

В основе образования звена управления лежит выполнение отделом определенной функции управления. Устанавливающи-еся между отделами связи носят горизонтальный характер.

Подуровнем управления понимают совокупность звеньев управления, занимающих определенную ступень в системах управления организацией. Ступени управления находятся в вертикальной зависимости и подчиняются друг другу по иерархии: менеджеры более высокой ступени управления принимают решения, которые конкретизируются и доводятся до нижестоящих зве-ньев. Отсюда возникла пирамидальная структура управления организацией (рис. 2).

Организационные структуры управления отличаются боль-шим разнообразием форм, в основе которых лежат отличительные признаки, в частности размеры производственно-коммерческой деятельности организации, производственный профиль, степень финансово-экономической самостоятельности, централизация (децентрализация) управления и др.

38

Рис. 2 Типовая пирамидальная структура управления организацией

В рамках структуры протекает управленческий процесс (движение информации и принятие управленческих решений), между участниками которого распределены задачи и функции управления, а, следовательно, права и ответственность за их выполнение.

Организационная структура предприятия -- средство достижения поставленных целей и задач. Работа над структурой должна начинаться с целей и стратегии. Структура следует стратегии и определяется ею, т.е. первая меняется тогда, когда меняется вторая.

Структура управления выражает форму разделения труда в сфере управления и оказывает активное воздействие на процесс функциони-рования системы управления. Чем совершеннее структура управления, тем эффективнее воздействие на объект управления и выше результа-тивность бизнеса.

Организационная структура управления не является чем-то застыв-шим, она постоянно совершенствуется в соответствии с изменившимися условиями. Поэтому данные структуры отличаются большим разно-образием и определяются многими объективными факторами и усло-виями. Важнейшие из них следующие:

· масштабы бизнеса (малый, средний, большой);

· производственные и отраслевые особенности бизнеса (производ-ство товаров, услуг, купля-продажа);

· характер производства (массовый, серийный, единичный);

· сфера деятельности фирм (местный, национальный, внешний рынок);

· уровень механизации и автоматизации управленческих работ;

· квалификация работников.

В зависимости от характера связей между подразделени-ями организации различают следующие категории организационных структур:

· Бюрократические структуры (они относи-тельно стабильны во времени): линейная; функциональная; линейно-функциональная; дивизиональная.

· Адаптивные структуры: проектная; бригадная; матричная.

Миссия организации: сущность, содержание. Носители интересов. Факторы выработки миссии. Цели формулирования миссии.

Миссия - одно из самых дискуссионных понятий в современном управлении. Некоторые консультанты говорят, что миссия - это то, без чего любая организация не может стать успешной. Другие прямо пишут: "Миссия организаций - не более чем лишняя путаница, а шумиха вокруг корпоративных миссий и видения очень напоминает восхищение толпы новым платьем голого короля. Декларации о миссиях большинства организаций практически не оказывают влияния на их бизнес". Третьи исследователи предлагают, для нужд стратегического анализа и планирования, вместо миссии использовать понятие бизнес-идеи. Четвертые заявляют, что нет серьезных оснований искать миссию существования небольших коммерческих организаций и так же трудно определять миссию для организаций, деятельность которых строго регламентирована сверху. Однако в случае корпораций, крупных организаций бизнеса проблема определения миссии может становиться одной из сложнейших проблем.

Миссия - это основная общая цель организации - четко выраженная причина ее существования, без определения миссии все решения в организации принимались бы только на основе индивидуальных ценностей руководителей. Миссия определяет статус фирмы и обеспечивает направления и ориентиры для определения целей и стратегий на различных организационных уровнях. Миссия организации - цель, ради которой, или причина, по которой существует организация. Миссия организации должна содержать информацию о продукте или услуге фирмы, о клиентах организации, об основных ценностях организации. Организационная миссия - очень широкое заявление руководства организации, и для выработки миссии необходим тщательный анализ организационного окружения.

Миссия - это первый шаг в снижении неопределенности представлений о фирме, прежде всего, у собственников, руководства и персонала, а затем у всех тех, кто имеет и хотел бы иметь с ней дело. Это инструмент стратегического управления, способ выделения данной фирмы среди конкурентов, способ распознавания потребителями ее продукции.

Существует три вида миссии:

Миссия-предназначение - узкое, но конкретное понимание и обозначение вида деятельности, характера продукции и услуг и круга их потребителей; первое представление о причине возникновения и смысле существования предприятия.

Миссия-ориентация - широкое, развернутое представление о системе ценностей, которых придерживается руководство и персонал фирмы, что хотя бы в общих чертах позволяет судить о поведении фирмы, об ее отношениях к потребителям и партнерам.

Миссия-политика - концентрация главных целей и более четкое представление о поведении фирмы на ближайший период и на перспективу, т.е. "видение" будущего состояния фирмы.

Анализируя различные трактовки миссии, можно заметить, что смысл всех их схож. На основе данных определений можно сделать следующее обобщение: миссия - это короткий абзац, обычно в одном предложении, в котором содержится смысл существования и главная долгосрочная цель организации. Срок выполнения миссии должен быть обозрим и достаточно велик (чаще всего до 5 лет) для того, чтобы нынешнее поколение сотрудников могло увидеть результаты своего труда. Формулировка миссии организации должна подразумевать постоянное развитие в краткосрочной и в долгосрочной перспективе.

Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на деятельность организации, а, следовательно, должны быть учтены при определении ее предназначения, являются:

собственники организации - они заинтересованы в организации, так как она им обеспечивает определенный стабильный доход. Если в данный период времени доход отсутствует, то у собственников имеется определенный долгосрочный интерес, связанный с данной организацией.

сотрудники организации - так как она дает им возможность удовлетворять свои потребности как нижнего уровня (зарплата, условия работы, гарантия найма и др.), так и более высокие (развитие личности, карьера, власть и влияние и др.).

потребители - отдающие организации свои ресурсы (чаще всего деньги) в обмен на продукт, предлагаемый им организацией, и удовлетворяющие с помощью этого продукта свои потребности.

деловые партнеры - их интересуют связи с представителями данной организации, а также какая-либо помощь в рамках этого сотрудничества

местное сообщество - интерес проявляется в рабочих местах, которые предоставляет организация жителям данного региона (города, округа, области), в развитии инфраструктуры, в охране окружающей среды. Компания может являться градообразующим предприятием, в этом случае интерес местного сообщества к организации значительно возрастает.

профсоюзы - их интерес проявляется в помощи при решении трудовых споров.

государство - получающее от организации часть создаваемого ею богатства для обеспечения общественного благополучия и развития, плодами которого наряду с другими членами общества пользуется и организация.

Миссия организации должна в большей или меньшей мере отражать интересы всех вышеназванных субъектов. Степень проявления в миссии интересов каждого из них принципиально зависит от того, какие размеры имеет организация, в каком она состоит бизнесе, где расположена и т.п. Наиболее устойчивое и специфичное влияние на миссию организации, независимо от того, что организация собой представляет, оказывают интересы собственников, сотрудников и покупателей. Поэтому миссия организации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней обязательно находило проявление сочетание интересов этих трех групп людей. Как уже говорилось, целевое начало в деятельности организации возникает как отражение целей и интересов различных групп людей, так или иначе связанных с деятельностью организации и вовлеченных в процесс ее функционирования. Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на деятельность организации, а следовательно, должны быть учтены при определении ее предназначения, являются:

собственники организации, создающие, приводящие в действие и развивающие организацию для того, чтобы за счет результатов деятельности организации решать свои жизненные проблемы;

сотрудники организации, своим трудом непосредственно обеспечивающие деятельность организации, создание и реализацию продукта и продвижение ресурсов извне, получающие от организации за свой труд компенсацию и решающие с помощью этой компенсации свои жизненные проблемы;

покупатели продукта организации, отдающие ей свои ресурсы (чаще всего деньги) в обмен на продукт, предлагаемый им организацией, и удовлетворяющие с помощью этого продукта свои потребности;

деловые партнеры организации, находящиеся с ней в формальных и неформальных деловых отношениях, оказывающие организации коммерческие и некоммерческие услуги и получающие оплату своих услуг или же аналогичные услуги со стороны организации;

местное сообщество, находящееся с организацией во взаимодействии, имеющем многогранное содержание, связанном в первую очередь с формированием социальной и экологической сред обитания организации;

общество в целом, в первую очередь в лице государственных институтов, взаимодействующее с организацией в политической, правовой, экономической и других сферах макроокружения, получающее от организации часть создаваемого ею богатства для обеспечения общественного благополучия и развития, плодами которого наряду с другими членами общества пользуется и организация.

Миссия организации в большей или меньшей мере должна отражать интересы всех шести вышеназванных субъектов. Степень проявления в миссии интересов каждого из них принципиально зависит от того, какие размеры имеет организация, в каком она состоит бизнесе, где расположена и т.п. Наиболее устойчивое, сильное и специфичное влияние на миссию организации, независимо от того, что организация из себя представляет, оказывают интересы собственников, сотрудников и покупателей. Поэтому миссия организации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней обязательно находило проявление сочетание интересов этих трех групп людей. Как считает Ф. Котлер (Kotler, p. 45), миссия должна вырабатываться с учетом следующих пяти факторов:

история фирмы, в процессе которой вырабатывалась философия фирмы, формировался ее профиль и стиль деятельности, место на рынке и т.п.;

существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого персонала;

состояние среды обитания организации;

ресурсы, которые она может привести в действие для достижения своих целей;

отличительные особенности, которыми обладает организация.

Хорошо сформулированная миссия проясняет то, чем является организация и какой она стремится быть, а также показывает отличие организации от других, ей подобных. Для этого в сопровождающей миссию ее расшифровке должны быть отражены:

целевые ориентиры организации, отражающие то, на решение каких задач нацелена деятельность организации, и то, к чему стремится организация в своей деятельности в долгосрочной перспективе;

сфера деятельности организации, отражающая то, какой продукт организация предлагает покупателям, и то, на каком рынке организация осуществляет реализацию своего продукта;

философия организации, находящая проявление в тех ценностях и верованиях, которые приняты в организации;

возможности и способы осуществления деятельности организации, отражающие то, в чем сила организации, в чем ее возможности для выживания в долгосрочной перспективе, каким способом и с помощью какой технологии организация выполняет свою работу, какие для этого имеются ноу-хау и передовая техника.

Наряду с вышеперечисленными характеристиками организации при формировании миссии важным является отражение в содержании и форме изложения миссии имиджа, которым обладает организация. Давайте рассмотрим, для чего же все-таки формулируется миссия, что она непосредственно дает для деятельности организации.

Во-первых, миссия дает субъектам внешней среды общее представление о том, что из себя представляет организация, к чему она стремится, какие средства готова использовать в своей деятельности, какова ее философия и т.п. Кроме того, она способствует формированию или закреплению определенного имиджа организации в представлении субъектов внешней среды.

Во-вторых, миссия способствует единению внутри организации и созданию корпоративного духа. Это проявляется в следующем:

миссия делает ясными для сотрудников общую цель и предназначение организации. В результате сотрудники ориентируют свои действия в едином направлении;

миссия способствует тому, что сотрудники могут легче идентифицировать себя с организацией. Для тех же сотрудников, которые идентифицируют себя с организацией, миссия выступает отправной точкой в их деятельности;

миссия способствует установлению определенного климата в организации, так как, в частности, через нее до людей доводятся философия организации, ценности и принципы, которые лежат в основе построения и осуществления деятельности организации.

В-третьих, миссия создает возможность для более действенного управления организацией в силу того, что она:

является базой для установления целей организации, обеспечивает непротиворечивость набора целей, а также помогает выработке стратегии организации, устанавливая направленность и допустимые границы функционирования организации;

дает общий подход к распределению ресурсов организации и создает базу для оценки их использования;

расширяет для работника смысл и содержание его деятельности и тем самым позволяет применять более широкий набор приемов мотивирования.

Миссия не должна нести в себе конкретные указания относительно того, что, как и в какие сроки следует делать организации. Она задает основные направления движения организации и отношение организации к процессам и явлениям, протекающим внутри и вовне ее.

Очень важно, чтобы миссия была сформулирована предельно ясно, чтобы она была понятна всем субъектам, взаимодействующим с организацией, в особенности всем членам организации. При этом миссия должна быть сформулирована таким образом, чтобы она исключала возможность неоднозначного толкования, но в то же время оставляла простор для творческого и гибкого развития организации.

Миссия организации как сформулированное утверждение обычно вырабатывается ее высшим руководством. Часто миссия бывает сформулирована основателем организации. Однако далеко не всегда можно говорить о том, что в организации существует миссия, даже если она и сформулирована и записана в виде так называемого положения о миссии. Для того чтобы можно было реально считать, что в организации существует миссия, необходимо, чтобы сформулированные в положении о миссии утверждения разделялись если не всеми, то большинством сотрудников организации. Поэтому формирование миссии - это отнюдь не только выработка положений миссии, а доведение этих положений до сотрудников и принятие этих положений последними. Организация обретает миссию тогда, когда члены организации согласны с ней и следуют в своей деятельности ее положениям.

Понятие стиля управления. Методы определения стиля.

В литературе существует много определений понятия «стиль управления», сходных между собой в своих основных чертах. Его можно рассматривать как комплекс систематически используемых руководителем методов принятия решений, воздействуя на подчиненных и общения с ними.

Стиль управления – это устойчивый комплекс черт руководителя, проявляющихся в его отношении с подчиненными.

Иными словами, это способ, которым начальник управляет подчиненными и в котором выражается независимый от конкретных ситуаций образец его поведения.

Стиль управления характеризует не вообще поведение руководителя, а именно устойчивое, инвариантное в нем. Постоянно проявляющееся в различных ситуациях. Поиск и использование оптимальных стилей управления призваны способствовать повышению достижений и удовлетворенности работников.

Концепция стилей управления получили интенсивное развитие после второй мировой войны. Однако и до сих пор ее разработки сталкиваются с рядом не решенных проблем. Главные из проблем:

Трудности при определении эффективности стиля управления. Результаты, которые должны быть достигнуты с помощью определенного стиля, включают многие компоненты, и их нелегко свести к какой-то одной величине и сопоставить с результатами применения других стилей.

Сложность установления причинно-следственных связей между стилем управления и эффективностью его использования. Обычно стиль управления рассматривается как причина достижения определенного следствия – производительности сотрудников. Однако такое причинно-следственное отношение не всегда соответствует действительности. Часто именно характер достижений сотрудников (незначительные или высокие достижения) побуждает руководителя к использованию определенного стиля.

Изменчивость ситуации, прежде всего внутри самой организации. Стили управления обнаруживают свою эффективность лишь при определенных условия, но эти условия не остаются неизменными. С течением времени и руководитель, и сотрудники могут менять свои ожидания и отношения друг к другу, что может сделать стиль не эффективным, а оценку его использования – недостоверной.

Несмотря на эти и некоторые другие трудности, стили управления являются важным ориентиром в решении задач повышения эффективности руководства.

Определить стиль управления можно 2-я способами:

Посредством выяснения особенностей индивидуального стиля управления, который использует начальник по отношению к подчиненным.

С помощью теоретической разработки комплекса типичных требований к поведению руководителя, направленных на интеграцию сотрудников и их использование в процессе достижения целей организации.

Так же можно рассматривать стиль руководства как «стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием как объективных и субъективных условий управления, так и индивидуально-психологических особенностей личности руководителя».

К числу объективных, внешних условий, формирующий стиль управления на том или ином конкретном управленческом уровне, можно отнести характер коллектива (производственный, научно-исследовательский т.д.), специфику стоящих задач (очередные, привычные или срочные, непривычные), условия выполнения этих задач (благоприятные, неблагоприятные или экстремальные), способы и средства деятельности (индивидуальные, парные или групповые). На ряду с указанными особо выделяется такой фактор как уровень развития коллектива. Индивидуально психологические особенности того или иного руководителя вносят своеобразие в его управленческую деятельность. На основе соответствующей трансформации внешних влияний каждый руководитель проявляет присущий ему индивидуальный стиль управления.

Изучение стиля руководства ведется психологами уже более полувека. Так что исследователями накоплен к настоящему времени немалый эмпирический материал по этой проблеме.

Стиль управления — способ, система методов воздействия руководителя на подчиненных. Один из важнейших факторов эффективной работы организации, полной реализации потенциальных возможностей людей и коллектива. Большинство исследователей выделяют следующие стили управления:

• Авторитарный стиль (директивный);

• Демократический стиль (коллегиальный);

• Либеральный стиль (анархический).

Стиль управления - это привычная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к достижению целей организации. Степень, до которой управляющий делегирует свои полномочия, типы власти, используемые им, и его забота, прежде всего, о человеческих отношениях или, прежде всего, о выполнении задачи - все отражает стиль управления, характеризующий данного лидера.

Каждая организация представляет собой уникальную комбинацию индивидов, целей и задач. Каждый управляющий - это уникальная личность, обладающая рядом способностей. Поэтому стили управления не всегда можно отнести к какой-то конкретной категории.

Мотивационная функция менеджмента. Модель мотивации через потребности. Теория мотивации А. Маслоу.

Мотивация

как основная функция менеджмента

связана с процессом побуждения себя и

других людей к деятельности через

формирование мотивов поведения для

достижения личных целей и целей

организации. В процессе мотивации

предполагается использование определенной

последовательности взаимозависимых

категорий: потребности людей - интересы

людей - мотивы деятельности - действия

людей.В качестве мотивов могут выступать

причастность к крупной компании, к

решению значимых проблем, заинтересованность

в интересных коммуникациях, потребность

в формировании карьеры. Можно сказать,

что мотивы, побуждающие человека к

активной, производительной, творческой

работе, многогранны, как многогранен

сам человек и общественные отношения,

которые оказывают на него

воздействие.

Мотивационный

подход к поведенческой деятельности

является центральной функцией менеджмента.

Менеджер воздействует на другого

человека через его реальные цели,

жизненные установки и ожидания, создавая

эффективную мотивацию производственной

деятельности работника. В качестве

примера можно указать особенности

мотивации разных категорий самих

управленцев. Мотивация специалистов -

ориентация на профессиональный рост,

накопление знаний; они предпочитают,

чтобы их оценивали профессионалы.

Мотивация

через потребности отражает процесс их

возвышения от простых (пища, жилище,

безопасность) до сложных (самоутверждение,

самосовершенствование, самоуправление).

Если мотивация основана на удовлетворении

высших потребностей, то такой человек

склонен к самоуправлению. Для удовлетворения

высших потребностей предварительно

должны быть удовлетворены первичные

потребности, и необходима высокая

производственная и управленческая

культура.

В

общем смысле мотивация — это процесс

побуждения себя и других к деятельности

для достижения определенных

целей.

Мотивация ¾ совокупность

внутренних и внешних движущих сил,

побуждающих человека к деятельности,

задающих границы, формы, степень

интенсивности деятельности, уровень

затраты усилий, старания, добросовестности,

настойчивости и придающие ей направленность,

ориентацию на достижение определенных

целей[1].

Мотивация

не является реально наблюдаемым фактом,

это сконструированное понятие, то есть

ее нельзя непосредственно наблюдать

или измерить эмпирическим путем.

Изучение

мотивации необходимо для решения многих

практических задач. Знания о мотивационном

процессе, потребностях человека,

стимулировании и т.п. многие годы широко

применяются на практике. И, прежде всего,

эти вопросы интересуют менеджеров,

занятых в управлении персоналом фирмы,

которым очень важно знать мотивы

поведения людей и их групп с тем, чтобы

активно применить эти знания в повседневной

работе для активизации деятельности

персонала фирмы, для повышения

эффективности труда коллектива.

Модель мотивации поведения через

потребности.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() потребность побуждения(мотивы) Поведение ЦЕЛЬ

потребность побуждения(мотивы) Поведение ЦЕЛЬ

![]()

![]() Результат

удовлетворения

потребностей:

1. Удовлетворение

2. Частичное

удовлетворение

3. Отсутствие

удовлетворения

Степень

удовлетворения, полученная при достижении

поставленной цели, влияет на поведение

человека в сходных обстоятельствах, в

будущем. Люди стремятся повторить то

поведение, которое ассоциируется у них

с удовлетворением потребности и избегать

такого, которое ассоциируется с

недостаточным удовлетворением. Этот

факт известен как закон результата.

Теория

А. Маслоу внесла

большой вклад в понимание того, что

лежит в основе стремления людей к работе.

Руководители стали понимать, что

мотивация людей определяется широким

спектром их потребностей.

Для

того, чтобы мотивировать конкретного

человека, человек должен дать ему

возможность удовлетворить его важнейшие

потребности посредством такого образа

действий, который способствует достижению

целей всей организации. Руководитель

должен тщательно наблюдать за своими

подчиненными, чтобы решить, какие

активные потребности движут ими.

Поскольку со временем потребности

меняются, то нельзя рассчитывать, что

мотивация, которая сработала один раз,

будет эффективно работать все время.

Со временем меняются и подходы мотивации.

Так, если раньше преобладал экономический

подход, то сейчас преобладает

социально-психологический подход к

мотивации.

Результат

удовлетворения

потребностей:

1. Удовлетворение

2. Частичное

удовлетворение

3. Отсутствие

удовлетворения

Степень

удовлетворения, полученная при достижении

поставленной цели, влияет на поведение

человека в сходных обстоятельствах, в

будущем. Люди стремятся повторить то

поведение, которое ассоциируется у них

с удовлетворением потребности и избегать

такого, которое ассоциируется с

недостаточным удовлетворением. Этот

факт известен как закон результата.

Теория

А. Маслоу внесла

большой вклад в понимание того, что

лежит в основе стремления людей к работе.

Руководители стали понимать, что

мотивация людей определяется широким

спектром их потребностей.

Для

того, чтобы мотивировать конкретного

человека, человек должен дать ему

возможность удовлетворить его важнейшие

потребности посредством такого образа

действий, который способствует достижению

целей всей организации. Руководитель

должен тщательно наблюдать за своими

подчиненными, чтобы решить, какие

активные потребности движут ими.

Поскольку со временем потребности

меняются, то нельзя рассчитывать, что

мотивация, которая сработала один раз,

будет эффективно работать все время.

Со временем меняются и подходы мотивации.

Так, если раньше преобладал экономический

подход, то сейчас преобладает

социально-психологический подход к

мотивации.

Понятие процессуальных теорий мотивации. Теория справедливости Адамса, теория ожидания Врума и практика их использования в процессе мотивации персонала.

Процессуальные теории мотивации

мотивация персонал ожидание справедливость

Самая общая концепция мотивации основана на том, что человек, осознав задачи и возможное вознаграждение за их решение, соотносит эту информацию со своими потребностями, мотивационной структурой и возможностями, настраивает себя на определенное поведение и осуществляет действия, приводящие к конкретному результату.

Известны следующие основные теории процесса мотивации:

- теория ожиданий Виктора Врума;

- теория справедливости С. Адамса;

- теория постановки целей Э. Локка;

- комплексная теория Портера-Лоулера.

3.1 Теория ожиданий В. Врума

Теория мотивации В. Врума относится к числу базовых в зарубежном менеджменте. На нее ссылаются практически во всех курсах истории этой науки. Она активно используется на практике при объяснении поведения людей в организации, поэтому ее рассмотрение в настоящей работе представляется совершенно логичным ответом на ту популярность, какую она приобрела за рубежом, а в последнее десятилетие и у нас в стране.

Виктор Врум родился в 1932 г. в Канаде, в 1958 г. Защитил докторскую диссертацию в Университете Мичигана. В настоящее время − профессор психологии и производственного администрирования в Иельском университете. В 1964 г. появилась фундаментальная работа "Труд и мотивация" ( Vroom V . H . Work and Motivation), а в 1965 г. книга "Мотивация в управлении" ( Vroom V . H . Motivation in Management), сыгравшие исключительно важную роль в развитии теории и практики современного менеджмента. По мнению ее автора, исследование мотивации становится необходимым при изучении таких проблем, как выбор сферы профессиональной занятости, трудовая мобильность, удовлетворенность трудом, обеспечение высокого уровня производительности.

Впервые теория ожиданий была представлена Виктором Врумом в книге "Работа и мотивация". Она была разработана для того, чтобы систематизировать существующие исследования, определить общие принципы и основные направления научных изысканий в этой области.

В соответствии с данной теорией наличие активной потребности не является единственным необходимым условием мотивации человека на достижение определенной цели. Человек должен надеяться на то, что выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению и приобретению желаемого. Т.е. основной фактор, который определяет человеческое поведение, - это результат, ожидаемый вследствие определенного поведения.

Эта теория утверждает: для того, чтобы вознаграждение подтолкнуло человека к деятельности, человек должен верить, что его усилия увеличат вероятность получения вознаграждения.

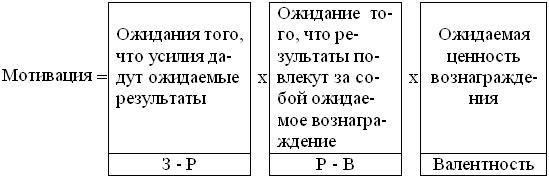

Некоторые виды вознаграждения приходят независимо от приложенного усилия и практически не являются мотивирующими факторами. Другие – непосредственно связаны с усилиями и стимулируют деятельность. Кроме того, есть вознаграждения, которые связаны с усилиями только вероятностным образом. Таким образом, вознаграждение не гарантировано, даже если усилия прилагаются, но до тех пор, пока человек верит, что, прилагая усилия, он может увеличить вероятность получения вознаграждения. Для целей стимулирования большую важность представляет именно наличие связи между усилием и вознаграждением. Но при этом вознаграждаются не сами усилия, а качество выполненных работ – результаты (рисунок 1)

Рисунок 1. Модель мотивации по В.Вруму.

Ожидания в отношении "затрат труда – результатов" – соотношение между затраченными усилиями и полученными результатами. Если люди чувствуют, что прямой связи между затраченными усилиями и достигаемыми результатами нет, то мотивация будет ослабевать.

Ожидания в отношении "результатов – вознаграждений" − ожидание определяемого вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень результатов.

Ожидаемая ценность поощрения или вознаграждения (валентность) – предполагаемая степень относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникающая вследствие получения определенного вознаграждения.

Различают внешние и внутренние вознаграждения.

К внешним вознаграждениям относятся: зарплата, положение в организации и за ее пределами, дополнительные льготы, благоприятные рабочие условия, разнообразие в деятельности, похвала, продвижение по службе, перевод на другую работу, свободное время, а также социальные виды наказания, потеря в зарплате.

Внутренние вознаграждения включают: самоуважение, чувство достижения, чувство познания нового, чувство выполнения чего-то нужного, чувство внесения важного вклада в работу, усталость.

Таким образом, данная теория позволяет использовать различные возможности для реализации усилий по мотивации работающих.

3.2 Теория справедливости С. Адамса

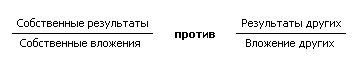

Основное исходное положение когнитивных теорий трудовой мотивации, которые называются теориями баланса, состоит в том, что люди пытаются поддерживать баланс между усилиями, которые они вкладывают в работу, и достигнутыми результатами. Наиболее устоявшимся вариантом этого подхода к изучению мотивации является разработанная Адамсом теория справедливости. Как считает Адамс, люди сравнивают соотношение между тем, что они получают в своей рабочей ситуации (своими результатами), и затраченными на это усилиями (своими вложениями) с соотношением результатов и вложений других людей. К результатам относятся заработная плата, статус и должностной уровень. Наиболее значимыми вложениями являются в числе прочего умения, знания, опыт, стаж работы и образование. Процесс сравнения выглядит примерно так (рисунок 2):

Рисунок 2. Сопоставление результатов и вложений по С. Адамсу

Если сотрудник может заменить слово "против" на знак равенства, то имеет место справедливость, и теория предсказывает, что этот человек будет продолжать вкладывать в работу столько же усилий и выполнять ее на том же уровне. Если же эти два отношения оказываются неравными, то допущена несправедливость. Адаме считает, что при неравенстве указанных отношений − как в пользу человека, проводящего сравнение, так и в пользу релевантного другого или других − человек изменит количество прилагаемых им усилий.

Термин "релевантный другой" в теории баланса является индивидуальным психологическим понятием. Для многих людей релевантными другими являются коллеги, работающие в той же организации, про которых известно (или считается) что они имеют примерно такую же квалификацию и опыт. Эти разграничения могут быть довольно тонкими. В одном исследовании, например, было обнаружено, что сотрудники, работавшие по совместительству, для сравнения в качестве релевантных других выбирали только таких же совместителей, но не постоянных сотрудников компании (Feldman & Doerpinghaus, 1992).

Не все люди включают в процесс сравнения других сотрудников той же организации. Некоторые сравнивают себя с членами профессиональной группы, со своими представлениями о стандарте в данной отрасли или даже с друзьями, которые занимаются совсем другой работой. Некоторые склонны использовать в качестве релевантного другого скорее личную ситуацию на своей предыдущей работе, чем человека из текущей ситуации. Согласно теории справедливости, если человек воспринимает соотношение между своими и чужими результатами и вложениями (кем бы ни были релевантные другие) как дисбалансное, то он попытается восстановить баланс. Это можно сделать, например, изменив количество прикладываемых трудовых усилий (вложений).

Теория утверждает, что люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение показывает несправедливость, т.е. человек считает, что его коллега получил за такую же работу большее вознаграждение, то у него возникает психологическое напряжение.

В результате необходимо мотивировать этого сотрудника, снять напряжение и для восстановления справедливости исправить дисбаланс. Люди могут восстановить чувство справедливости либо изменив уровень затрачиваемых усилий, либо пытаясь изменить уровень получаемого вознаграждения. Таким образом, те сотрудники, которые считают, что им недоплачивают по сравнению с другими, могут либо начать работать менее интенсивно, либо стремиться повысить вознаграждение. Те же сотрудники, которые считают, что им переплачивают, будут стремиться поддерживать интенсивность труда на прежнем уровне или даже увеличивать ее. Исследования показывают, что обычно, когда люди считают, что им недоплачивают, они начинают работать менее интенсивно. Если же они считают, что им переплачивают, они менее склонны изменять свое поведение и деятельность.

Основной вывод теории справедливости состоит в том, что пока люди не начнут считать, что они получают справедливое вознаграждение, они будут уменьшать интенсивность труда. Если разница в вознаграждениях обусловлена разной эффективностью труда, то необходимо разъяснить сотрудникам, получающим меньше, что когда их результативность достигнет уровня их коллег, они будут получать такое же повышенное вознаграждение.

Целый ряд западных компаний пытается решить проблему возникновения у сотрудников чувства несправедливой оценки их труда, сохраняя суммы выплат в тайне. К сожалению, это не только трудно сделать технически, − это еще и заставляет людей подозревать несправедливость там, где ее на самом деле нет. Кроме того, если сохранять размеры заработков сотрудников в тайне, то компания рискует потерять положительное мотивационное воздействие роста заработной платы, связанное с продвижением по службе.

С другой стороны, применительно к российским условиям это не вполне справедливо. Дело в том, что у нас десятилетиями господствовала уравниловка в оплате труда, и выдача заработной платы по ведомости, где каждый мог наблюдать величину заработка сослуживца, как раз и приводила к обратному результату по теории справедливости − снижению производительности труда, т.к. различия в результатах и вознаграждении были крайне незначительны. Решение проблемы для российских предприятий нам видится в двух направлениях: создание четкой, простой и понятной всем системы оплаты труда (должностной оклад или тарифная ставка + вознаграждение + премия) и сохранение размеров суммарного заработка каждого сотрудника в тайне. Это делается путем выдачи заработной платы лично каждому по расходным кассовым ордерам, когда общий размер заработка известен только директору и главному бухгалтеру организации.