- •3. Компоненты маркетинговой среды и их воздействие на образовательное учреждение.

- •4. Сегментация рынка образовательного учреждения.

- •5. Назначение и виды стратегий маркетинга образовательного учреждения.

- •6. Разработка стратегии маркетинга для образовательного учреждения.

- •7. Коммуникации на рынке образовательных услуг.

- •8. Реклама на рынке образования.

- •9. Сущность связей с общественностью и их использование в работе образовательного учреждения.

- •10. Личные контакты в сфере продвижения образовательного учреждения.

- •11. Содержание и динамика цены потребления образовательного учреждения.

- •12. Адаптация цен на образовательном рынке.

- •13. Организация и управление маркетингом в образовательном учреждении.

- •15. Технология бенчмаркинга в образовательном учреждении.

- •1. Понятие и элементы стратегии.

- •2. Организационные уровни стратегии (корпоративная, деловая, функциональная, оперативная).

- •3. Виды и принципы формирования миссии и стратегических целей предприятия.

- •13. Взаимосвязь стратегии, организационной структуры и организационной культуры

- •14. Стратегический потенциал организации

- •15. Подходы к формированию стратегических альтернатив

- •1. Сущность и взаимосвязь понятий «инновация», «инновационный процесс», «инновационная деятельность», «инновационный менеджмент».

- •2. Основные черты инновационного менеджмента (производственные технологии как объект управления).

- •3. Структуризация и организация инновационного процесса на предприятии.

- •4. Управление инновациями и стратегия развития предприятия.

- •5. Сущность, основные виды инновационных проектов и особенности управления ими.

- •6. Основные этапы подготовки и реализации инновационных проектов.

- •7. Основные критерии оценки инновационных проектов.

- •8. Основные методы поиска новых инновационных идей, их характеристика и условия использования.

- •9. Сущность понятий фирма - «эксплерент», фирма - «патиент» и их разница.

- •10. Сущность понятий «фирма - виолент», «фирма - комутант», их сходство и разница.

- •11. Классификация технопарков и содержание их понятия.

- •12. Формирование инновационной политики предприятия.

- •13. Необходимость и сущность государственного регулирования инновационной деятельности.

- •14. Методы государственного регулирования инновационной деятельности.

- •15. Сущность и содержание затрат на инновационную деятельность, пути их снижения. Планирование затрат на освоение новых изделий.

- •Американская и японская модель управления персоналом в западных странах Америка

- •Подбор кадров

- •Условия труда

- •7.Понятие кадровой политики. Объект кадровой политики. Подходы к формированию кадровой политики.

- •Размещено на http://www.Allbest.Ru/

- •1) Иерархическая структура предприятия (это отношение «власть - подчинение»);

- •2) Культура (совместные ценности, социальные нормы);

- •3) Рынок (отношения, основанные на купле-продаже продукции и услуг).

- •Трансформация факторов эффективности кадровой политики

- •Персонал работник труд

- •Шаг 4. Определить весовые коэффициенты для каждого делового качества.

- •Набор персонала

- •2.1 Школа научного управления

- •2.2 Классическая (административная) школа в управлении

- •2.3 Школа психологии и человеческих отношений

- •2.4 Школа науки управления (колическтвенная школа)

- •1.1 Процесс коммуникаций и эффективность управления

- •3. 1. Предконфликтная ситуация.

- •3. 2. Инцидент.

- •3. 3. Третья стадия развития конфликта.

- •3. 4. Кульминация.

- •3. 5. Разрешение конфликта.

- •3. 6. Переговоры.

- •3. 7. Послеконфликтная стадия.

1) Иерархическая структура предприятия (это отношение «власть - подчинение»);

2) Культура (совместные ценности, социальные нормы);

3) Рынок (отношения, основанные на купле-продаже продукции и услуг).

Эти факторы на практике редко реализуются в отдельности. Какому из них отдается приоритет, таков и облик экономической ситуации (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1.

Трансформация факторов эффективности кадровой политики

|

|

| |||

|

Период социализма |

Переходный период к рынку |

Период стабилизации экономики |

Период экономического роста (прогноз) |

|

|

1) Иерархическая структура 2) Культура |

1) Иерархическая структура 2) Рынок |

1)Рынок 2) Иерархическая структура 3) Культура |

1) Культура 2) Рынок 3) Иерархическая структура |

|

|

|

|

|

|

|

По мнению Т.Ю. Базарова, в практике выделяется четыре типа кадровых политик, осуществляемых на предприятии в условиях кризиса:

1) «Пассивная». У руководства предприятия отсутствует четко выраженная программа действий в отношении персонала, и в условиях кризиса на предприятии кадровая работа сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий. Кадровая служба не имеет прогноза кадровых потребностей и не располагает средствами оценки персонала. В плане финансового оздоровления кадровая проблематика, как правило, отражена на уровне информационной справки о персонале без соответствующего анализа кадровых проблем и причин их возникновения.

2) «Реактивная». Руководство предприятия осуществляет контроль за системами кризисной ситуации (возникновением конфликтных ситуаций, отсутствием квалифицированной рабочей силы для решения стоящих задач, отсутствием мотивации к высокопродуктивному труду) и предпринимает меры по локализации кризиса. Кадровые службы предприятия располагают средствами диагностики. В плане финансового оздоровления, как правило, кадровые проблемы на данный момент выделяются и рассматриваются специально, намечаются возможные пути их решения [49.С.63].

3) «Превентивная». Руководство предприятия имеет обоснованные прогнозы развития ситуации, однако не имеет средств для влияния на нее. Кадровая служба предприятия располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период. В плане финансового оздоровления содержатся краткосрочный и среднесрочный прогнозы потребности в кадрах.

4) «Активная» (рациональная). Руководство предприятия имеет как качественный прогноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации, в то же время имеет средства для влияния на нее. Кадровая служба предприятия располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный и долгосрочный период. В плане финансового оздоровления содержатся краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы потребности в кадрах. Кроме того, составной частью этого плана является программа кадровой работы с вариантами ее реализации.

«Авантюристическая» (разновидность «активной»). Руководство предприятия не имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но стремится влиять на нее. Кадровая служба предприятия, как правило, не располагает не только средствами прогнозирования кадровой ситуации, но и диагностики персонала. В план финансового оздоровления включена одновариантная программа кадровой работы.

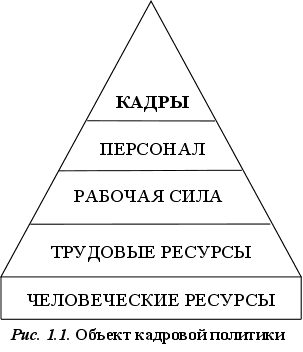

В кадровой политике в бизнесе используется ряд понятий для обозначения объекта управления: человеческий фактор, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, рабочая сила, работники, персонал, кадры и др. Для четкого определения объекта кадровой политики необходимо рассмотреть эти понятия и зафиксировать их содержание, что имеет важное значение для разработки кадровой политики как системы управления людьми в масштабах государства, региона, отрасли или отдельной организации.

1.1.1. Человеческий фактор

Решение текущих и перспективных задач любого общества связано, прежде всего, с определяющей ролью человеческого фактора, поскольку человек всегда был и остается решающим фактором общественного развития. Новейшие управленческие теории свидетельствуют о том, что развитие современного общества и общественного производства нельзя рассматривать только в производственно-техническом аспекте, поскольку существует постоянная устойчивая связь и зависимость между техническими, экономическими и социальными факторами общественного труда. При этом последние через возрастающую роль человеческого фактора существенно влияют на процессы развития современного производства.

Возрастающая роль таких факторов, как удовлетворенность трудом, необходимость постоянного повышения профессионального мастерства и общеобразовательного уровня кадров, стремление к творческой работе, самоутверждению, потребовала изменения положения непосредственных производителей в организационной и социальной структурах производства, а также интенсивного поиска такой организации труда и таких методовуправления персоналом, которые позволили бы активнее стимулировать высокопроизводительную и высококачественную работу в новых условиях хозяйствования. Названные тенденции в развитии современного производства свидетельствуют о несомненном приоритете человеческого фактора и о том, что наряду с наращиванием и модернизацией производственного аппарата все больше внимания необходимо концентрировать на повышении качественного уровня персонала, развитии новых методов организации труда и управления, совершенствовании стимулирования и оценки деятельности работников, стремясь без крупных инвестиций в основной капитал существенно повысить производительность труда за счет с оптимизации социальной составляющей производства.

В целом повышение роли человеческого фактора как социально-экономической категории означает не только оптимально организованное воспроизводство рабочей силы, но и эффективное ее функционирование, а также пропорциональное распределение трудовых ресурсов сферам занятости, отраслям производства и регионам страны. Иными словами, речь идет о формировании высокопрофессионального кадрового потенциала,который и представляет собой человеческий фактор общественного развития, совокупность человеческих ресурсов современного производства.

Таким образом, человеческий фактор представляет собой главный компонент общественного развития, который образуется посредством участия людей в процессе создания материальных и духовных ценностей, оказания социально необходим услуг.

1.1.2. Человеческие ресурсы

Естественно и исторически складывающаяся, а также непрерывно возобновляющаяся в процессе производства и воспроизводства непосредственной жизни совокупность людей называется населением. Одной из характеристик населения как производителя духовных и материальных ценностей является трудовой (или кадровый) потенциал, включающий в себя совокупность различных качеств людей, определяющих их трудоспособность.

Трудовой потенциал – понятие более широкое и глубокое, чем рабочая сила, трудовые ресурсы, персонал, кадры; это обобщающий, итоговый показатель человеческого фактора общественного развития. Разновидностью этого понятия является термин "человеческие ресурсы" (или "кадровый потенциал") При этом выделяются следующие основные аспекты изучения человеческих ресурсов [3]:

● индивидуально-психологический (уровень личности);

● социально-психологический (уровень коллектива);

● социологический, или социально-экономический (уровень общества и его подструктур).

Таким образом, человеческие ресурсы представляют собой совокупность различных качеств людей, определяющих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и являются обобщающим показателем человеческого фактора развития общественного производства.При этом различают человеческие ресурсы организации, региона, отрасли, страны и, соответственно, различные уровни управления человеческими ресурсами, что отражается на конкретной кадровой политике (предприятия, министерства, государства).

1.1.3. Рабочая сила

Рабочая сила также является социально-экономической категорией. Рабочая сила непосредственно соединена со средствами производства и воссоединена с личностью. Носителями единичной рабочей силы являются все трудоспособные члены общества, фактические или потенциальные работники производственной и непроизводственной сфер хозяйства всех категорий (рабочие, служащие, специалисты, руководители). При этом следует различать трудоспособность общую и профессиональную. Общая трудоспособность предполагает способность работника к труду, не требующему специальной подготовки. Профессиональная трудоспособность – это способность работника к конкретному труду в определенной отрасли профессиональной деятельности, которая предполагает специальную подготовку.

Таким образом, рабочая сила представляет собой способность к труду, совокупность физических и духовных способностей человека, используемых в производственной деятельности. Непосредственную основу рабочей силы составляет трудоспособность, т. е. состояние здоровья, а также знания, навыки и умения, позволяющие человеку выполнять работу определенного качества и объема.

1.1.4. Совокупный работник

Для характеристики состава и степени использования, работающих в различных производственных и непроизводственных отраслях, применяется понятие "совокупный работник"', отражающее эффективность совокупного непосредственно общественного труда, носителем которого является совокупный, коллективный работник. При современной системе общественного разделения труда отдельные работники функционируют в общественном хозяйстве в качестве составляющей совокупного комбинированного работника, являющегося носителем совокупной рабочей силы.

Совокупная рабочая сила, или совокупный работник, есть сочетание индивидуальных рабочих сил в едином процессе труда, который завершается каким-то конкретным результатом и осуществляется в рамках первичной кооперации труда.

В результате анализа состава и структуры совокупного работника выявляется результативность его функционирования в общественном производстве. Изучение профессионально-квалификационной структуры совокупного работника обеспечивает возможность ее оптимизации при разработке и реализации кадровой политики, формировании, распределении и использовании трудовых ресурсов.

1.1.5. Трудовые ресурсы

Термин "трудовые ресурсы", который ввел в науку в 20-х годах XX ст. С. Струмилин, используют преимущественно как планово-учетныйизмеритель рабочей силы. Трудовые ресурсы – емкое по содержанию понятие. Как социально-экономическая категория – это совокупность носителей функционирующей и потенциальной общественной и индивидуальной рабочей силы и отношений, которые возникают в процессе ее воспроизводства (формирования, распределения и использования). Различие понятий "рабочая сила" и "трудовые ресурсы" состоит в том, что трудовые ресурсы имеют количественные и социально-демографические рамки, а рабочая сила их не имеет. Таким образом, понятие "трудовые ресурсы" охватывает всех фактических и потенциальных работников, обладающих способностью к труду (рабочей силой).

Трудовые ресурсы – это часть населения, имеющего необходимое физическое развитие, здоровье, образование, культуру, способности, квалификацию и обладающего профессиональными знаниями для работы в сфере общественно полезной деятельности.

1.1.6. Кадры

Кадры – это социально-экономическая категория, характеризующая человеческие ресурсы предприятия, региона, страны. В отличие от трудовых ресурсов, объединяющих все трудоспособное население страны (как занятых, так и потенциальных работников), понятие "кадры" включает в себяпостоянный (штатный) состав работников, т.е. трудоспособных граждан, состоящих в трудовых отношениях с различными организациями. В этом смысле оно тождественно социально-экономической категории "рабочая сила", под которой понимают способность к труду, совокупность физических и интеллектуальных способностей человека, необходимых ему для производства жизненных благ. Вместе с тем между этими понятиями существует различие. Рабочая сила – это общая способность к производительному труду, ее применение связано с производством материальных или духовных благ. Под кадрами обычно понимают штатных квалифицированных работников, прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих специальными знаниями, трудовыми навыками или опытом работы в избранной сфере деятельности [3].

![]() 1.1.7. Персонал

1.1.7. Персонал

В  отличие

от кадров персонал является более

широким понятием. Персонал

– это весь личный составучреждения,

предприятия, организации или часть

этого состава, представляющая собой

группу по профессиональным или иным

признакам (например, обслуживающий

персонал). Иными словами, основные

характеризующие составляющие понятия

"кадры" – постоянство и квалификация

работников – для понятия "персонал"

не являются обязательными. Персоналом

называют постоянных и временных

работников, представителей квалифицированного

и неквалифицированного труда.

отличие

от кадров персонал является более

широким понятием. Персонал

– это весь личный составучреждения,

предприятия, организации или часть

этого состава, представляющая собой

группу по профессиональным или иным

признакам (например, обслуживающий

персонал). Иными словами, основные

характеризующие составляющие понятия

"кадры" – постоянство и квалификация

работников – для понятия "персонал"

не являются обязательными. Персоналом

называют постоянных и временных

работников, представителей квалифицированного

и неквалифицированного труда.

Таким образом, объект кадровой политики характеризуется различными понятиями и определениями. Наиболее широким из них является термин "человеческий фактор", обозначающий совокупность различных отношений, которые складываются при участии людей в процессе создания жизненных благ, а наиболее узким – "кадры", под которыми понимают только постоянных и только квалифицированных работников. Между этими понятиями расположены термины "человеческие ресурсы", "трудовые ресурсы", "рабочая сила", "совокупный работник", "персонал" [1]. При этом понятие "человеческие ресурсы" относится одновременно и к наиболее широкому определению объекта кадровой политики, и к наиболее узкому. Человеческие ресурсы являются, как отмечалось, обобщающим, итоговым показателем человеческого фактора, а кадры есть социально-экономическая категория, характеризующая человеческие ресурсы конкретного предприятия, региона, страны. Поэтому под объектом кадровой политики, на наш взгляд, следует понимать именно человеческие ресурсы,которые представляют собой совокупность различных качеств людей, определяющих их общую трудоспособность к производству материальных и духовных благ. Кадры представляют собой и объект, и цель кадровой политики, реализация которой предполагает формирование, распределение и рациональное использованиеквалифицированных работников, занятых в производственных и непроизводственных отраслях общественного производства, т. е. собственно кадров.

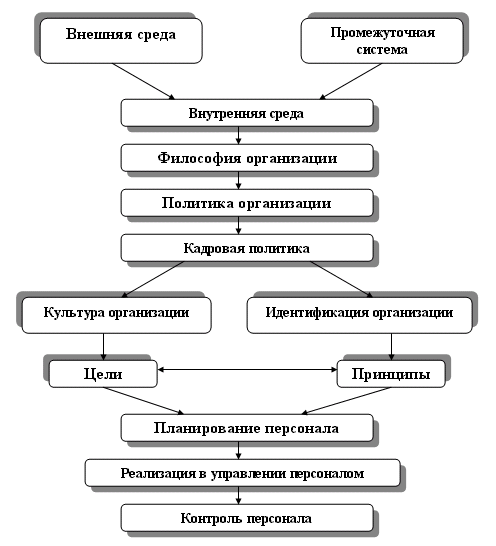

Понятие «политика организации» в общем случае включает в себя систему правил, в соответствии с которыми ведет себя система в целом и по которым действуют люди, входящие в эту систему. Кроме финансовой и внешнеэкономической политики по отношению к конкурентам и т.д. любая организация разрабатывает и осуществляет кадровую политику.

Кадровая политика организации обосновывает необходимость использования на практике тех или иных конкретных методов набора, расстановки и использования кадров, но не занимается детальным анализом их содержания и спецификой проведения практической работы с кадрами.

Понятия «управление персоналом» и «политика» сами по себе далеко не тождественны. «Управление персоналом» - термин гораздо более широкий, одной из составляющих которого является политика, в данном случае кадровая политика.

С учетом сказанного, кадровую политику можно определить как систему целей, принципов и вытекающих из них форм, методов и критериев работы с персоналом, распространяемых на все категории работников.

Кадровая политика организации - это целостная стратегия работы с персоналом, объединяющая различные элементы и формы кадровой работы, имеющая целью создание высокопроизводительного и высокопрофессионального, сплоченного, ответственного коллектива, способного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды.

Основным содержанием кадровой политики являются:

обеспечение рабочей силой высокого качества, включая планирование, отбор и найм, высвобождение, анализ текучести персонала и пр.;

развитие работников, профориентация и переподготовка, проведение аттестаций и оценки уровня квалификации, организация продвижения по службе;

совершенствование организации и стимулирования труда, обеспечение техники безопасности, социальные выплаты (рис.1).

Основные характеристики кадровой политики в компании :

1) связь со стратегией;

2) ориентация на долговременное планирование;

3) значимость роли персонала;

4) философия фирмы в отношении работников;

5) круг взаимосвязанных функций и процедур по работе с персоналом.

Рис.

3. Содержание кадровой политики организации

Рис.

3. Содержание кадровой политики организации

Кадровая политика определяется типом власти в обществе (охлократия, автократия, демократия), стилем управления и основными кадровыми концептуальными документами (философия предприятия, правила внутреннего распорядка, коллективный договор).

Этапы формирования кадровой политики. Основные функции и принципы.

Рассмотрим процесс формирования кадровой политики в организации. Так, у части уже давно функционирующих организаций (на отечественном рынке это свойственно предприятиям, тесно работающим с иностранными партнерами, и иностранным представительствам) существует документально закрепленное представление о кадровой политике предприятия, кадровых процессах, мероприятиях и нормах их осуществления. У другой части организаций представление о том, как работать с персоналом, существует на уровне понимания, но не закреплено документально, или находится в стадии формирования. Если мы создаем предприятие и заинтересованы в том, чтобы кадровая политики проводилась осознанно, то необходимо осуществить ряд этапов по проектированию кадровой политики.

Этап 1. Нормирование. Цель — согласование принципов и целей работы с персоналом, с принципами и целями организации в целом, стратегией и этапом ее развития. Необходимо провести анализ корпоративной культуры, стратегии и этапа развития организации, спрогнозировать возможные изменения, конкретизировать образ желаемого сотрудника, пути его формирования и цели работы с персоналом. Например, целесообразно описать требования к сотруднику организации, принципы его существования в организации, возможности роста, требования к развитию определенных способностей и т.д.

Этап 2. Программирование. Цель — разработка программ, путей достижения целей кадровой работы, конкретизированных с учетом условий нынешних и возможных изменений ситуации. Необходимо построить систему процедур и мероприятий по достижению целей, своего рода кадровых технологий, закрепленных в документах, формах, и обязательно с учетом как нынешнего состояния, так и возможностей изменений. Существенный параметр, оказывающий влияние на разработку таких программ, — представление о приемлемых инструментах и способах воздействия, их согласование с ценностями организации. Например, в ситуации закрытой кадровой политики нелогично разрабатывать и использовать программы интенсивного набора персонала через кадровые агентства, средства массовой информации. В этом случае при наборе важно обращать внимание на знакомых своих сотрудников, учащихся корпоративных учебных заведений. Для корпоративной культуры с элементами органической организационной культуры, культивирующей дух “единой семьи”, нецелесообразно при наборе использовать строгие, а зачастую и жестокие психологические тесты, большее внимание следует уделять процедурам собеседований, групповым мероприятиям, моделированию реальных производственных ситуаций и т.д.

Этап 3. Мониторинг персонала. Цель — разработка процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. Необходимо выделить индикаторы состояния кадрового потенциала, разработать программу постоянной диагностики и механизм выработки конкретных мер по развитию и использованию знаний, умений и навыков персонала. Целесообразны оценка эффективности кадровых программ и разработка методики их оценки. Для предприятий, проводящих постоянный мониторинг персонала, множество отдельных программ кадровой работы (оценка и аттестация, планирование карьеры, поддержание эффективного рабочего климата, планирование и т.д.) включаются в единую систему внутренне связанных задач, способов диагностики и воздействия, способов принятия и реализации решений. В таком случае мы можем говорить о существовании кадровой политики как инструменте управления предприятием.

Главные задачи служб персонала. Структура службы персонала.

К главным задачам системы управления персоналом относят:

![]() обеспечение

организации квалифицированными

кадрами;

обеспечение

организации квалифицированными

кадрами;

![]() создание

необходимых условий для эффективного

использования знаний, навыков и опыта

работников;

создание

необходимых условий для эффективного

использования знаний, навыков и опыта

работников;![]() совершенствование

системы оплаты труда и мотивации;

совершенствование

системы оплаты труда и мотивации;![]() повышение

удовлетворенности трудом всех категорий

персонала;

повышение

удовлетворенности трудом всех категорий

персонала;![]() предоставление

работникам возможностей для развития,

повышения квалификации и профессионального

роста; стимулирование творческой

активности.

предоставление

работникам возможностей для развития,

повышения квалификации и профессионального

роста; стимулирование творческой

активности.![]() формирование

и сохранение благоприятного

морально-психологического

климата;

формирование

и сохранение благоприятного

морально-психологического

климата;![]() совершенствование

методов оценки персонала; управление

внутренними перемещениями и карьерой

сотрудников;

совершенствование

методов оценки персонала; управление

внутренними перемещениями и карьерой

сотрудников;![]() участие

в разработке организационной стратегии

.

участие

в разработке организационной стратегии

.

Структура службы управления персоналом во многом определяется характером и размерами организаций, особенностями производства товаров или услуг. В мелких и средних организациях многие функции по управлению персоналом выполняют преимущественно линейные руководители, а в крупных формируются самостоятельные структурные подразделения по реализации функций. В ряде организаций создаются структуры управления персоналом, объединяющие все подразделения, имеющие отношение к работе с кадрами, под единым руководством заместителя директора по управлению персоналом. В зависимости от размеров организации состав подразделений изменяется: на мелких предприятиях одно подразделение может выполнять функции нескольких подсистем; на крупных функции каждой подсистемы, как правило, выполняет отдельное подразделение. В состав службы управления персоналом многих организаций входят следующие подразделения: • отдел кадров; • отдел обучения и развития; • отдел оценки персонала и оплаты труда; • отдел социальной защиты и другие отделы социальной инфраструктуры; • отдел охраны труда и техники безопасности; • отдел охраны окружающей среды; • юридический отдел; • отдел организации труда, производства и управления; • отдел научно-технической информации; • патентно-лицензионный отдел, бюро рационализации и изобретательства. Исходя из целей стратегического управления, можно выделить функциональные подсистемы в системе управления персоналом, в которых решаются задачи стратегической важности. 1. Подсистема планирования и маркетинга персонала:

• разработка кадровой политики; • разработка стратегии управления персоналом; • анализ кадрового потенциала; • анализ рынка труда; • организация кадрового планирования; • планирование и прогнозирование потребности в персонале; • организация рекламы; • поддержание взаимосвязи с внешними источниками, обеспечивающими организациюкадрами. 2. Подсистема найма и учета персонала: • организация найма персонала; • организация собеседований, оценки, отбора и приема персонала; • учет приема, перемещений, поощрений и увольнений персонала; • профессиональная ориентация персонала; • организация рационального использования персонала; • управление занятостью персонала; • делопроизводственное обеспечение системы управления. 3. Подсистема трудовых отношений: • анализ и регулирование групповых и личностных взаимоотношений; • анализ и регулирование отношений руководства; • управление производственными конфликтами и стрессами; • социально-психологическая диагностика; • соблюдение этических норм взаимоотношений; • управление взаимодействием с профсоюзами.

4. Подсистема условий труда: • соблюдение требований психофизиологии труда; • соблюдение требований экономики труда; • соблюдение требований технической эстетики; • охрана труда и техника безопасности; • охрана окружающей среды; • военизированная охрана организации и отдельных должностных лиц. 5. Подсистема развития персонала: • обучение персонала; • переподготовка и повышение квалификации персонала; • введение в должность и адаптация новых работников; • оценка кандидатов на вакантную должность; • текущая периодическая оценка кадров; • организация рационализации и изобретательства; • реализация деловой карьеры и служебно-профессионального продвижения; • организация работы с кадровым резервом. 6. Подсистема мотивации поведения персонала: • управление мотивацией трудового поведения; • нормирование и тарификация трудового процесса; • разработка систем оплаты труда; • разработка форм участия персонала в прибыли и капитале; • разработка форм морального поощрения персонала; • организация нормативно-методического обеспечения системы управленияперсоналом. 7. Подсистема социального развития: • организация общественного питания; • управление жилищно-бытовым обслуживанием; • развитие культуры и физического воспитания; • обеспечение здравоохранения и отдыха; • обеспечение детскими учреждениями; • управление социальными конфликтами и стрессами; • организация социального страхования; • организация продажи продуктов питания и товаров народного потребления.

8. Подсистема развития оргструктур управления: • анализ сложившейся оргструктуры управления; • проектирование новой оргструктуры управления; • разработка штатного расписания; • формирование новой оргструктуры управления; • разработка и реализация рекомендаций по развитию стиля и методов руководства. 9. Подсистема правового обеспечения: • решение правовых вопросов трудовых отношений; • согласование распорядительных документов по управлению персоналом; • решение правовых вопросов хозяйственной деятельности; • проведение консультаций по юридическим вопросам. . Подсистема информационного обеспечения: • ведение учета статистики персонала; • информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом; • обеспечение персонала научно-технической информацией; • организация патентно-лицензионной деятельности; • организация работы органов массовой информации организации. Перечисленные подсистемы наиболее типичны для крупных организаций.

Показатели оценки персонала. Основные факторы оценки персонала.

Центральным вопросом любой деловой оценки являются установление ее показателей. Они могут характеризовать как общие моменты, равноценные для всех работников организации, так и специфические нормы труда и поведения для конкретного рабочего места или конкретной должности. В первом случае показатели оценки определяют принадлежность сотрудника к конкретной организационно-социальной системе; во втором - соответствие сотрудника профессиональным требованиям.

При всем многообразии показателей оценки их можно условно разделить на несколько групп:

- результативности труда;

- профессионального поведения;

- личностных качеств.

В оценке результативности труда следует различать так называемые «жесткие» и «мягкие» показатели.

«Жесткие» показатели достаточно легко измеримы и охватываются, как правило, информационной системой организации. Показатели данного вида могут формулироваться субъективно разработчиком методики оценки, но они должны поддаваться достаточно объективной количественной оценке, например, со стороны руководителя. Наиболее соответствуют «жестким» показателям производственная система организации, а также подразделения системы управления, имеющие ярко выраженные взаимосвязи с внешним окружением: отдел маркетинга, отдел материально-технического снабжения, отдел главного механика и т.п.

«Мягкие» показатели оценки определяются зависимостью от субъективного мнения оценщика и используются в подразделениях с ограниченной возможностью измерения конкретного результата (например, в исследовательских подразделениях).

При всей важности и приоритетности показателей результативности труда следует всегда помнить о следующих правилах:

- не отдавать явного предпочтения какому-то одному показателю и в целом данной группе показателей, так как это ведет к пренебрежению сотрудниками другими, зачастую не менее важными аспектами деятельности;

- определять необходимое и достаточное количество показателей, чтобы, с одной стороны, они охватывали все существенные стороны результативности труда, но, с другой стороны, не перегружали оценку.

Эти правила важны не только для данной, но и для последующих групп показателей. Показатели профессионального поведения условно делятся на факторы (или условия) достижения результатов труда и показатели непосредственного профессионального поведения.

Под факторами (или условиями) достижения результатов труда понимаются главным образом способности или желание к выполнению общих функций управления как по отношению к другим объектам воздействия, так и по отношению к самому себе: планирование деятельности, организация и регулирование процесса, учет и контроль хода работы. Другими словами, данные показатели характеризуют степень создания работником своей функциональной роли. Факторы оценки руководителей

Факторы оценки других категорий работников сферы управления

Основными группами факторов оценки персонала являются: Во-первых, деятельность и ее результаты.

При оценке важно разделять работы на свойственные и несвойственные олжности, планируемые и непланируемые, нормируемые и ненормируемые.

сложность, качество труда;

степень достижения цели;

качественные и количественные характеристики индивидуального результата;

вклад в общие итоги подразделения и организации в целом;

знание работы, понимание ее проблем и возникающих ситуаций;

оперативность действий; I - количество ошибок;

I - комплексность, масштабность, технологическая сложность

выполняемых заданий; - творческий подход к делу.

Во-вторых, деловые качества:! - дисциплинированность, аккуратность, выполнение в срок заданий;

I - готовность к дополнительной работе;

умение преодолевать трудности, доводить дело до конца;

отношение к обучению и самообучению;

инициативность;

способность принимать решения, преодолевать трудности;

умение оптимизировать деятельность, рационально использовать свое время;

особенности поведения в конфликтных ситуациях (ориентация на сотрудничество, компромисс, соперничество, устранение конфликта любыми способами);

организаторские способности;

общительность, коммуникабельность;

стиль руководства, подчинения, взаимодействия и пр. В-третьих, профессионализм (способность и склонность человека

к эффективному выполнению определенной деятельности):

уровень интеллектуального развития (выявляется с помощью тестов на интеллект, специальных тестов дарований);

способность к анализу и обобщению;

обладание теоретическими знаниями, навыками, умениями;

логичность, четкость мышления;

стремление к поиску;

обладание специальными знаниями (в соответствии с программами).

В-четвертых, моральные качества:

трудолюбие;

принципиальность;

честность;

ответственность, добросовестность, обязательность;

самокритичность.

В-пятых, потенциал (характеризует возможности осуществления тех или иных видов деятельности), способности и личностные качества, необходимые для выполнения служебных обязанностей:

концентрация и переключаемость внимания;

агрессивность;

эмоциональная и нервно-психическая устойчивость;

самостоятельность, решительность;

самоконтроль, самообладание;

подвижность или уравновешенность нервных процессов;

быстрота реакции и пр.

У руководителей факторами оценки являются умения:

планировать деятельность и ресурсы (ставить и корректировать цели);

распределять и контролировать ресурсы;

организовывать работу подчиненных;

управлять в критических ситуациях (выявлять таковые, выбирать курс действий, обнаруживать отклонения в работе подчиненных, своевременно принимать решения);

лидировать;

работать с документами (готовить, разрабатывать, согласовывать проекты решений, контролировать и поддерживать документооборот);

делегировать полномочия (обеспечивать подчиненных четкими указаниями, рационально распределять обязанности, определять и контролировать сроки исполнения, оказывать необходимую помощь);

мотивировать (использовать материальные и нематериальные стимулы; учитывать и нейтрализовывать факторы, негативно влияющие на мотивацию; воодушевлять своим примером); развивать подчиненных (помогать в адаптации, освоении новой работы, организовывать обучение и повышение квалификации);

оказывать внимание и уважение сотрудникам (поддерживать хорошие отношения в коллективе, демонстрировать внимание к личным проблемам подчиненных);

осуществлять коммуникации (участвовать в обмене деловой информацией, обеспечивать работников и высшие инстанции необходимыми сведениями, поддерживать контакты с клиентами и общественностью, с другими подразделениями, координировать деятельность, вести переговоры;

поддерживать моральные устои (преданность организации, приверженность ее целям, этические нормы, готовность брать ответственность и работать с полной отдачей сил);

обладать высокими профессиональными знаниями и опытом (способностью к самообучению, готовностью быть экспертом, осведомленностью о профессиональных достижениях);

осуществлять инновации (искать новые подходы к решению проблем; проявлять творческое отношение к работе, преодолевать сопротивление).

При оценке итогов работы для руководителей функциональных служб речь идет об управленческих результатах, а линейных - о производственных; для оценки высшего руководства - об общих (прибыль, доля на рынке, уровень конкурентоспособности продукции).

Для оценки вспомогательного персонала можно использовать такой показатель, как объем переработанной информации.

Оценка сложности труда работника управления происходит по Таким факторам, как: содержание работы, разнообразность, самостоятельность, масштабы и сложность руководства, характер и степень ответственности, соотношение творческих и стандартных процедур.

Методы выполнения оценочных процедур.

Метод стандартных оценок состоит в том, что руководитель заполняет специальную форму, характеризуя каждый аспект работы сотрудника. Метод анкет и сравнительных анкет в простейшей форме основывается на наборе вопросов и описаний. Оценивающий ставит галочку против каждой характеристики или оставляет пустое место. В усложненном варианте оценка каждой позиции происходит по кале от «отлично» до «плохо», а общей оценкой результативности становится сумма оценок Метод вынужденного выбора заключается в том, что эксперты выбирают наиболее подходящую для работника характеристику из заданного набора (например: общительность, опыт работы, умение планировать, организация личного труда, наблюдательность и проч.). Описательный метод предполагает последовательную обстоятельную характеристику достоинств и недостатков работника и может комбинироваться с предыдущим. Метод решающей ситуации, используемый в основном при оценке исполнителей, основывается на описаниях «правильного» и «неправильного» поведения работников в определенных ситуациях, а затем распределении их в рубрики в зависимости от характера работы. С ними как с эталоном сопоставляется поведение оцениваемого работника. Метод шкалы наблюдения за поведением также основывается на его оценке в решающих ситуациях, но предполагает фиксацию того, сколько раз и каким образом человек вел себя в них.

Метод шкалы рейтингов поведенческих установок предполагает заполнение анкеты, содержащей 6--10 важнейших характеристик работы, формулируемых как оцениваемым, так и экспертом на основе анализа 5--6 решающих ситуаций. Эксперт оценивает квалификацию работника исходя из этих характеристик и сообщает ему итоговый рейтинг. На основе этих оценок делаются прогнозы на будущее.Оценка методом комитетов заключается в том, что работа человека обсуждается в группе. Она разделяется при этом на отдельные составляющие и оценивается по каждой из них. В результате составляется список действий, оцениваемых как успешные и неуспешные, на основе сопоставления которого с требованиями к сотруднику или должности выносится окончательное заключение с учетом «цены» достижений. Метод независимых судей представляет собой оценку человека лицами, которые с ним не были прежде знакомы (5--7 человек), на основе «перекрестного допроса». 360-градусный метод оценки состоит в том, что сотрудник оценивается всеми, с кем контактирует в процессе работы. При этом заполняются общая и особая для каждого уровня экспертов формы. Однако этот метод потенциально конфликтен.

В качестве примера метода оценочного интервью можно привести «четырехфакторное интервью», практикуемое в США. Оно имеет форму целенаправленного собеседования, в рамках которого проверяются: интеллект (критичность, логичность, сообразительность, воображение, продуктивность); мотивация (интересы, ценности, увлечения); темперамент (настойчивость, решительность, самообладание, общительность, замкнутость, эмоциональность); опыт (образование, навыки).

В рамках структурированного интервью всем претендентам задаются одни и те же, связанные с предстоящей работой вопросы, а ответы оцениваются на основе заранее разработанных и вытекающих из содержания работы критериев (например, в баллах).

Ситуационное интервью состоит в том, что претендентам предлагаются описания одинаковых ситуаций, а после задаются вопросы об их возможных действиях. Оценка происходит на основе тех же принципов, что и в предыдущем случае. Недостатки метода состоят в сложности и больших затратах на подготовку, неуниверсальном характере ситуаций, а также в поощрении ответов, соответствующих традициям организации, что препятствует появлению людей с новыми идеями.

Метод моделирования ситуации, заключается в создании искусственных, но близких к реальным условий работы и управленческих ситуаций (подбор деловых бумаг, интервьюирование, разработка проектов документов и проч.). Критериями оценки при этом являются способность организовывать и планировать, решительность, гибкость, устойчивость к стрессам, стиль работы.

Метод групповых дискуссий предполагает, что сотруднику приходится участвовать в обсуждении проблемы и отстаивать свою точку зрения в группе из 9--15 человек. Дискуссия записывается на пленку, и потом ей дают оценку специалисты -- менеджеры. Метод интервьюирования, наоборот, состоит в том, что испытуемому предлагается провести собеседование с несколькими «кандидатами на работу» и соответственно решить вопрос. Он ориентирован на проверку умения правильно оценивать и подбирать работников.

2.Методы оценки персонала организации

Можно выделить три группы методов: общие методы; оценка рабочего поведения; оценка результатов труда.

Общие методы

Метод письменных характеристик -- Менеджер может дать оценку работе подчиненного, описав его работу своими словами. Такая оценка может быть дана полученным результатам работы сотрудника (выручки, объем реализованной продукции, ее качество), деловым качествам, подходам к выполнению тех или иных обязанностей. Ранжирование -- Согласно этому методу сравниваются результаты работы сотрудников, и менеджер ранжирует всех своих подчиненных от лучшего к худшему. Ранжирование пригодно только в случае небольшого количества оцениваемых сотрудников при условии, что их должностные обязанности практически одинаковы. метод парных сравнений. Этот метод является модификацией метода ранжирования и предусматривает поочередное сравнивание оцениваемых сотрудников друг с другом. Для этой цели строится специальная матрица парных | сравнений, другом.мых сотрудников друг с

|

|

| ||||||

|

Сотрудник |

Сотрудник |

Итого |

|

| |||

|

|

A |

B |

C |

D |

E |

|

|

|

A |

- |

|

|

+ |

+ |

2 |

|

|

B |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

4 |

|

|

C |

+ |

|

- |

+ |

+ |

3 |

|

|

D |

|

|

|

- |

+ |

1 |

|

|

E |

|

|

|

|

- |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|