- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Содержание

- •Лабораторные работы по разделу:

- •I. "Охрана труда на проиводстве"

- •Практические занятия по разделу:

- •II. "безопасность в чрезвычайных ситуациях"

- •Введение Уважаемые студенты!

- •Лабораторная работа

- •Исследование параметров микроклимата

- •Производственного помещения

- •Методические указания

- •1. Основные положения

- •2. Измерение температуры воздуха

- •3. Определение влажности воздуха

- •4. Определение скорости движения воздуха

- •5. Отчет о результатах исследования параметров микроклимата помещений

- •Протокол измерения относительности влажности воздуха

- •Протокол измерения скорости движения воздуха

- •Расчет кратности воздухообмена в помещении Методические указания

- •1. Кратность воздухообмена в помещении

- •2. Условия достижения требуемой кратности воздухообмена путем естественной аэрации

- •3. Примеры расчета воздухообмена

- •Воспользуемся формулой (5):

- •4. Контрольные задания студентам

- •Исследование эффективносТи и качестВа освещения Методические указания

- •Порядок выполнения работы:

- •1. Общие сведения

- •1.1 Светотехнические характеристики освещения

- •1.2 Искусственное освещение

- •1.3 Источники искусственного освещения

- •1.4 Нормирование искусственного освещения

- •1.5 Коэффициент использования осветительной установки

- •2. Лабораторная установка для измерения освещенности

- •2.1 Описание лабораторной установки

- •2.2 Требования безопасности при обращении с лабораторной установкой

- •3. Прибор для измерения освещенности

- •4. Порядок проведения лабораторной работы

- •5. Отчет о работе

- •Допустимая наименьшая освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях (по сНиП 23-05-95)

- •Измерение уровней шума Методические указания

- •1. Общие положения

- •Основные характеристики и единицы измерения шума

- •Классификация шума

- •Действие шума на человека

- •Нормирование шума

- •Описание прибора для выполнения измерений уровня звука

- •Порядок работы на измерителе уровня звука атт-9000

- •Исследование шумовых характеристик

- •Отчет о проведенных измерениях

- •Примерная форма отчета о лабораторной работе (шум в аудитории)

- •Лабораторная работа вибрация и способы защиты от неё Методические указания

- •1. Теоретические основы

- •1.1 Классификация вибрации

- •А) Общая вибрация

- •Б) Локальная вибрация

- •И локальной (б) вибраций

- •1.2 Нормируемые показатели вибрационной нагрузки

- •1.3 Воздействие вибрации на человека

- •2. Способы защиты от вибрации

- •3. Содержание работы

- •3.1. Описание лабораторного стенда

- •1. Подставка под видростенд. 2. Вибростенд. 3. Видростол. 4. Объект виброизоляции.

- •5. Измеритель шума и вибрации вшв-003-м2. 6. Генератор низкочастотных сигналов.

- •7. Ящик для хранения виброзащитных модулей. 8. Виброзащитный модуль.

- •9. Клеммы для подключения.

- •1. Защитный разъемный кожух. 2. Горизонтальная пластина. 3. Магнитопроводящий корпус. 4. Основание. 5. Постоянный магнит. 6. Катушка возбуждения. 7. Вибростол.

- •8. Защитная резиновая прокладка. 9. Листовая пружина

- •4. Требования по техники безопасности

- •5. Описание прибора для измерения параметров вибрации

- •5.1. Измерения вибрации выполняются на приборе измерителе шума и вибрации вшв-003-м2

- •5.2 Подготовка прибора к работе

- •6. Порядок выполнения работы

- •7. Отчет о работе

- •Лабораторная работа Исследование защиты от теплового излучения Методические указания

- •Общие сведения

- •Средства и меры защиты от теплового излучения

- •Описание стенда исследования защиты от теплового излучения

- •4. Общие сведения об радиометре «Аргус-03»

- •5. Порядок выполнения работы на стенде

- •6. Отчет о выполненной работе

- •Исследование Защиты от сверхвысокочастотного излучения Методические указания

- •Общие сведения

- •Спектр электромагнитных волн

- •Предельно допустимая напряженность эмп радиочастот в диапазоне 0,06-300 мГц на рабочих местах

- •2. Средства и меры защиты от свч - излучения

- •Типы экранов

- •3. Содержание работы

- •3.1. Описание стенда

- •1. Металлический сварной каркас, 2. Дверцы шкафа; 3. Столешница;

- •4. Координатное устройство; 5. Свч-печь; 6. Датчик;

- •7. Микроамперметр; 8. Пазы.

- •«Защиты от свч – излучений»

- •3.2 Технические характеристики стенда

- •3.3 Требование по технике безопасности

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Отчет о лабораторной работе

- •Анализ опасности поражения человека электрическим током трехфазных сетей напряжением до 1 кВ Методические указания

- •1. Общие сведения

- •1.1 Действие электрического тока на организм человека

- •1.2 Виды поражения электрическим током

- •1.3 Виды трехфазных электрических сетей

- •1.4 Двухфазное прикосновение

- •1.5 Однофазное прикосновение

- •1.6 Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью

- •1.7 Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью

- •2. Описание лабораторного стенда

- •3. Требования безопасности при выполнении работы

- •4. Порядок выполнения измерений

- •5. Отчет о лабораторной работе

- •Оценка эффективности действия защитного заземления Методические указания

- •1. Теоретические основы

- •2. Стендовые измерения показателей эффективности защитного заземления

- •2.1. Оценка эффективности действия защитного заземления в сети с изолированной нейтралью

- •2.2. Оценка эффективности действия защитного заземления в сети с изолированной нейтралью при двойном замыкании на заземленные корпуса электроустановок

- •2.3. Оценки эффективности действия защитного заземления в сети с заземленной нейтралью

- •Результаты работы

- •Описание лабораторного стенда «Защитное заземление и зануление»

- •Оценка эффективности действия зануления Методические указания

- •1.Теоретические основы

- •С напряжением до 1 кВ

- •Нулевого защитного проводника

- •2. Измерение показателей

- •2.1 Определение времени срабатывания автоматов защиты и тока короткого замыкания при замыкании фазного провода на корпус при различном сопротивлении петли "фаза - нуль"

- •2.2. Оценка эффективности действия в сети с повторным заземлением нулевого защитного проводника (ре)

- •2.3. Оценка эффективности повторного заземления при обрыве нулевого защитного проводника

- •3. Результаты работы

- •Практическое занятие

- •Общие положения

- •Нанесение химической обстановки на карту

- •3. Оценка последствий воздействия ахов

- •Измерение радиоактивных излучений Методические указания

- •1. Теоретические основы измерения радиоактивного излучения

- •1.1. Общие положения радиационной безопасности

- •1.2. Краткие сведения об ионизирующем излучении

- •1.3. Основные величины и единицы радиоактивности

- •1.4. Воздействие ионизирующего излучения на человека

- •1.5. Нормы и дозы облучения

- •1.6. Радиационный контроль

- •2. Методика измерений ионизирующего излучения

- •2.1. Назначение, техническая характеристика, устройство и принцип действия дозиметра-радиометра дргб-01-«эко-1»

- •2.2. Подготовка прибора к работе

- •2.3. Методика измерения значения мощности экспозиционной дозы фотонного излучения (мэд)

- •2.4. Методика измерения удельной активности радиоактивных источников в пробах

- •2.5. Методика измерения плотности потока бета-частиц от загрязненных поверхностей

- •3. Выполнение измерений радиоктивного излучения

- •3.1. Контрольные вопросы

- •3.2. Измерения эталонного источника радиоактивного излучения

- •3.3. Измерение радиационного гамма фона в рабочем помещении и на местности

- •Измерение удельной активности радионуклидного источника в продуктах и материалах

- •3.5. Измерение плотности потока бета-частиц от загрязненных поверхностей

- •3.6. Типовая форма отчета о выполненной практической работе

- •Оценка радиационной обстановки после аварии на аэс Методические указания

- •1. Нанесение радиационной обстановки на карту

- •1.1 Нанесение радиационной обстановки методом прогноза

- •1.2 Нанесение радиационной обстановки по данным разведки

- •2. Зоны возможных доз облучения

- •2.1 Определение возможных доз облучения в первые часы и сутки после аварии на яэу

- •2.2 Определение возможных доз облучения при длительном пребывании людей в зонах разм

- •Примеры

- •Количественная оценка затекания аэрозолей в помещения через неплотности извне Методические указания

- •I. Теоретические основы

- •1. Проникание аэрозоля внутрь помещений

- •2. Расчет величины потока воздуха, проникающего в объект

- •3. Расчет доли частиц (аэрозоля), остающихся внутри помещения

- •II. Последовательность выполнения работы

- •1. Получение и обработка исходных данных

- •2. Расчет параметров проникания аэрозоля

- •III. Отчет о выполнении работы

- •1. Исходные данные:

- •2. Расчетные параметры:

- •1. Получение и обработка исходных данных

- •1.1 Определяем параметры помещения, указанного преподавателем

- •1.2 Определяем вероятность “продувания” стенки помещения со стороны отверстий в течение месяца

- •1.3 Определяем скорость ветра с наветренной и подветренной сторон

- •1.5 Определяем интервал времени, в течение которого обеспечивается проникание радионуклидов

- •2. Расчет параметров проникания радионуклидов

- •Форма отчета (пример)

- •1. Исходные данные:

- •2. Полученные результаты:

- •Оценка последствий Аварии на гидротехническом объекте Методические указания

- •Теоретические основы

- •1.1 Аварии на гидротехнических объектах

- •1.1.1 Гидротехнические сооружения

- •1.1.2 Естественные гидродинамические объекты

- •1.1.3 Классификация гидротехнических сооружений

- •1.1.4 Методы наблюдений за деформациями гидросооружений

- •1.1.5 Поражающее действие волны прорыва гидротехнических объектов

- •2. Прогнозирование поражающего действия волны прорыва и зон затопления

- •3. Защита населения от поражающего действия волны прорыва и последующих затоплений

- •3.1 Общие положения по защите населения

- •3.2 Действия населения в условиях угрозы разрушения плотины (гидротехнического сооружения)

- •Исходные данные для расчета параметров волны прорыва

- •Расчетные параметры волны прорыва

- •Методика определения риска Методические указания

- •1. Введение

- •2. Методология риска

- •Методика определения риска

- •Картографирование риска

- •Практические задачи

- •Классификация профессиональной опасности

- •Ориентирование во времени и пространстве Методические указания

- •I. Ориентирование во времени

- •1.1 Солнечные и звездные сутки

- •1.2 Определение времени по Солнцу

- •1.3. Определение времени по Солнцу и компасу

- •1.4. Определение времени по созвездию Большая Медведица

- •6 Усл. Ч. Около 22 сентября

- •1.5. Определение времени по Луне и компасу

- •2.Ориентирование в пространстве

- •2.1. Определение сторон горизонта по Солнцу, Луне и звездам

- •Во вторую половину дня

- •2.2. Определение сторон горизонта по растениям и животным

- •2.3 Определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру, и снегу

- •2.4. Определение сторон горизонта по постройкам

- •На церковном куполе

- •3. Особенности ориентирования в различных природных условиях

- •3.1. Ориентирование по звуку

- •3.2. Ориентирование по свету

- •3.3. Ориентирование в Арктике и Антарктиде

- •3.4. Ориентирование в тундре и лесотундре

- •3.5 Ориентирование в лесу

- •3.6 Ориентирование в степи и в пустыне

- •3.7 Ориентирование в горах

- •3.8 Ориентирование на реках и озерах

- •3.9 Ориентирование на морях и океанах

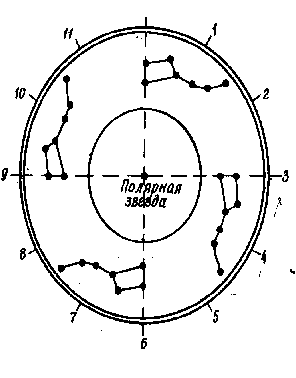

1.4. Определение времени по созвездию Большая Медведица

Сохраняя взаиморасположение, все звезды на небосводе равномерно вращаются вокруг Полярной звезды, которую мы принимаем условно за Полюс мира. Полярную звезду легко найти, это последняя звезда хвоста созвездия Малая Медведица.

Наиболее известное нам созвездие Большая Медведица, занимающее на небосводе в своем движении вокруг Полярной звезды различные положения, может быть использовано как условные звездные часы. Для этого надо мысленно разделить небосвод на 12 равных частей, каждая из которых соответствует одному условному часу (рис.1). Когда созвездие Большая Медведица находится внизу и занимает относительно Полярной звезды условное шестичасовое положение, стрелка звездных часов показывает 6 усл. ч. Через 6 настоящих наших часов созвездие сделает четверть оборота, а стрелка звездных часов примет горизонтальное положение, соответствующее 3 усл. ч. Ещё через 6 настоящих наших часов стрелка звездных часов примет вертикальное положение вверх и будет показывать 12 усл.ч, затем примет горизонтальное положение и покажет 9 усл. ч.

Рис. 1. Звездные часы

Так как все звезды обращаются на небосводе не ровно за 24 ч, а примерно на 4 мин быстрее, то показания звездных часов каждый месяц уменьшаются на I усл.ч отсюда, стрелка на циферблате звездных часов показывает в полночь:

6 Усл. Ч. Около 22 сентября

5 ч 22 октября,

4 ч 22 ноября,

3 ч 22 декабря,

2 ч 22 января,

I ч 22 февраля,

12 ч 22 марта,

11 ч 22 апреля,

10 ч 22 мая,

9 ч 22 июня,

8 ч 22 июля,

7 ч 22 августа,

6 ч 22 сентября.

Допустим, что исполнитель решил узнать, когда наступит полночь 7 ноября.

Согласно проведенным данным он определяет, что 7 ноября находится между 22 октября и 22 ноября и в этот день в полночь стрелка звездных часов должна показывать 4,5 усл. ч, т.е. находиться точно посередине между положениями Большой Медведицы в 6 и 3 усл. ч (рис.1).

Исполнитель решил определить по Большой Медведице, сколько времени он будет находиться вне лагеря. Уходя, он определяет, что стрелка звездных часов показывает 6,5 усл. ч. После возвращения в лагерь он видит, что Большая Медведица показывает 4 усл.ч. Следовательно, он находился на задании 2,5 усл. ч /6,5 - 4/.

Чтобы перевести условные часы в настоящие, нужно полученное число удвоить: 2,5 х 2 = 5 ч.

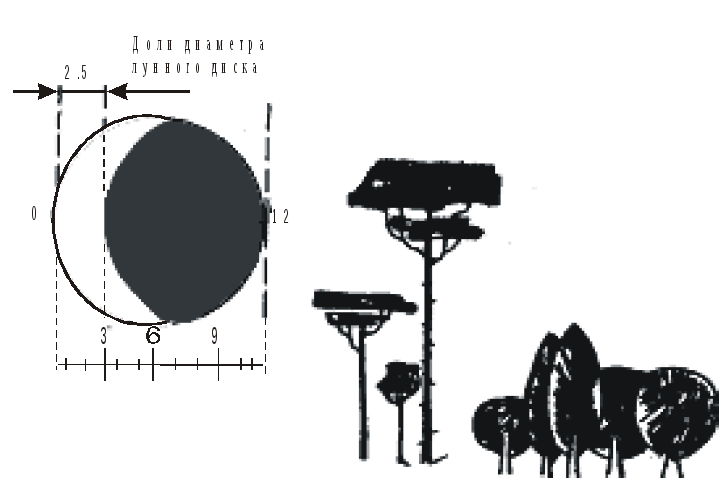

1.5. Определение времени по Луне и компасу

В различное время месяца мы видим с Земли определенные фазы Луны в виде ее диска и отдельных частей: 3/4, 1/2, 1/4, заключающих в себе определенное число долей диаметра лунного диска (рис.2).

Рис.2. Определение времени месяца по лунному диску

В новолуние лунного диска не видно: это начало месяца. С этого момента Луна начинает прибывать, находясь на пути к полнолунию. Для того чтобы узнать, прибывает или убывает Луна, надо к видимому ее серпу мысленно приложить какой либо предмет.

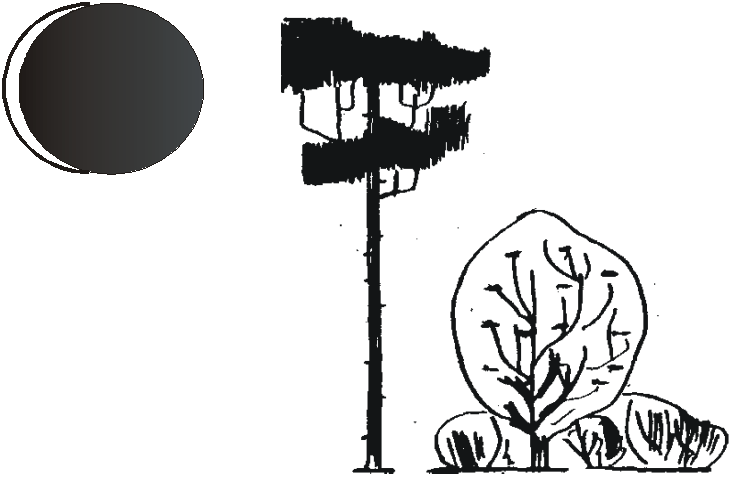

Если, например, карандаш и серп составляют букву Р, что для лучшего запоминания читается "рождается", то это значит, что Луна прибывает (рис.3).

Рис. 3. Луна прибывает, «Рождается»

В том случае, когда буква Р не получается и серп Луны представляется как буква С, мы читаем "стареет". Это говорит о том, что Луна убывает, находясь на пути от полнолуния к новолунию (рис.4).

Рис 4. Луна убывает, «Стареет»

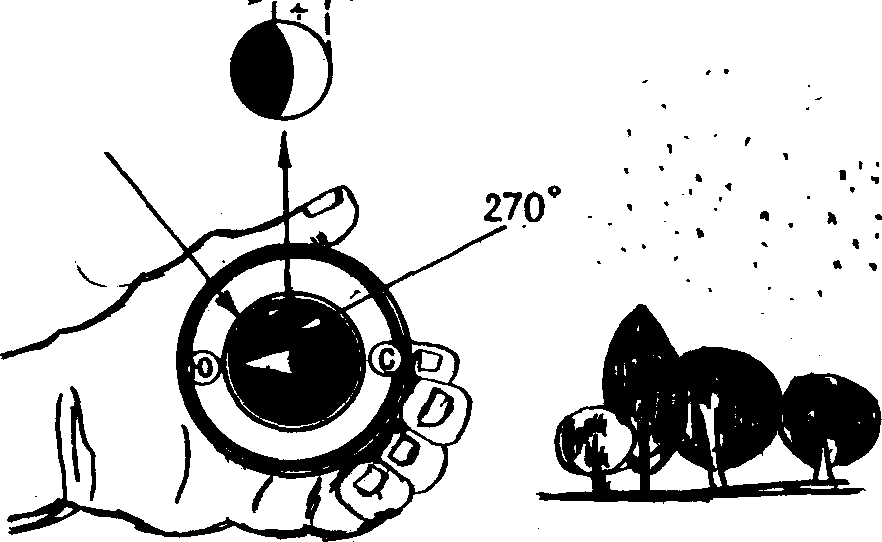

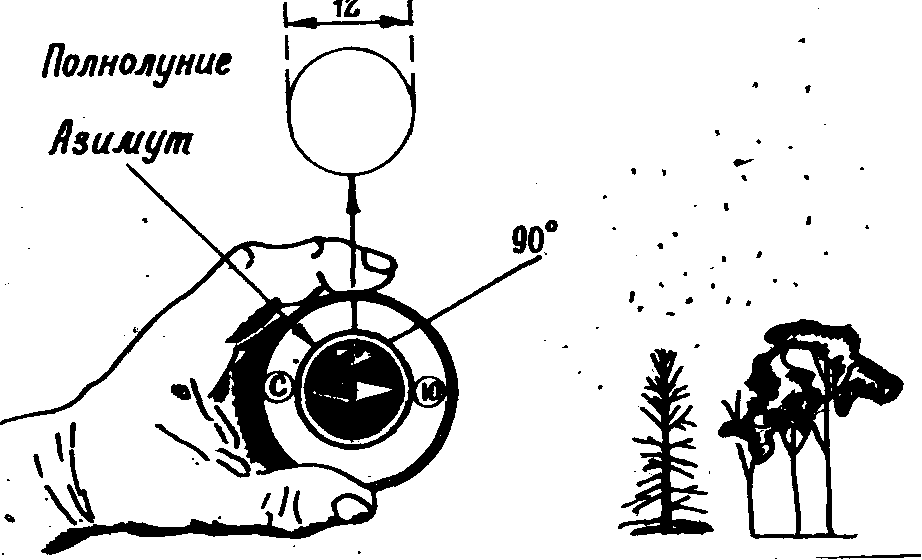

Время по Луне и компасу определяется так же, как и по Солнцу и компасу, но с учетом освещенности Луны.

Рассмотрим три основных случая.

Луна прибывает. Ориентируем компас буквой С /север/ в направлении на Луну и отсчитываем градусы от северного конца магнитной стрелки до этого направления. Получаем ее азимут, например 270° (рис.5). Полученный азимут на Луну делим на 15 и прибавляем I; 270/I5 =18; 18 + I = 19. Определяем, что видимая часть Луны составляет пять долей.

Рис.5 Определение времени по Луне ранней и компасу

«Стареет» - по ее диаметру из расчета, что полный диск /условно/ содержит 12 долей, и прибавляем их; 19 + 5 = 24. Это и есть интересующее нас время, т.е. 24 ч. Если сумма превышает 24, то из нее надо вычесть столько же /24/.

Полнолуние. Поступаем точно так же, как и в первом случае. Допустим, что азимут на Луну составляет 90°. 90/15 =6; 6+1=7. Диаметр диска Луны виден весь, поэтому прибавляем еще 12. 7 + 12 = 19, т.е. время 19 ч. В этом случае Луна на востоке /рис.6/.

Когда Луна находится на юге, азимут равен 180°, время -I ч. Когда Луна на западе, азимут равен 270°, время - 7 ч.

Рис.6 Определение времени по полнолунию и компасу

Луна убывает. Поступаем точно так же, как и в обоих предыдущих случаях, только отсчет в долях диаметра видимого диска Луны не прибавляем, а вычитаем. Допустим, что азимут Луны определен по компасу в 165°, тогда 165/15 =11; II + I = 12; 12-9 (число долей диаметра диска) = 3,т.е. время 3 ч (рис.7).

Рис.7. Определение времени по Луне старой и компасу