- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Содержание

- •Лабораторные работы по разделу:

- •I. "Охрана труда на проиводстве"

- •Практические занятия по разделу:

- •II. "безопасность в чрезвычайных ситуациях"

- •Введение Уважаемые студенты!

- •Лабораторная работа

- •Исследование параметров микроклимата

- •Производственного помещения

- •Методические указания

- •1. Основные положения

- •2. Измерение температуры воздуха

- •3. Определение влажности воздуха

- •4. Определение скорости движения воздуха

- •5. Отчет о результатах исследования параметров микроклимата помещений

- •Протокол измерения относительности влажности воздуха

- •Протокол измерения скорости движения воздуха

- •Расчет кратности воздухообмена в помещении Методические указания

- •1. Кратность воздухообмена в помещении

- •2. Условия достижения требуемой кратности воздухообмена путем естественной аэрации

- •3. Примеры расчета воздухообмена

- •Воспользуемся формулой (5):

- •4. Контрольные задания студентам

- •Исследование эффективносТи и качестВа освещения Методические указания

- •Порядок выполнения работы:

- •1. Общие сведения

- •1.1 Светотехнические характеристики освещения

- •1.2 Искусственное освещение

- •1.3 Источники искусственного освещения

- •1.4 Нормирование искусственного освещения

- •1.5 Коэффициент использования осветительной установки

- •2. Лабораторная установка для измерения освещенности

- •2.1 Описание лабораторной установки

- •2.2 Требования безопасности при обращении с лабораторной установкой

- •3. Прибор для измерения освещенности

- •4. Порядок проведения лабораторной работы

- •5. Отчет о работе

- •Допустимая наименьшая освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях (по сНиП 23-05-95)

- •Измерение уровней шума Методические указания

- •1. Общие положения

- •Основные характеристики и единицы измерения шума

- •Классификация шума

- •Действие шума на человека

- •Нормирование шума

- •Описание прибора для выполнения измерений уровня звука

- •Порядок работы на измерителе уровня звука атт-9000

- •Исследование шумовых характеристик

- •Отчет о проведенных измерениях

- •Примерная форма отчета о лабораторной работе (шум в аудитории)

- •Лабораторная работа вибрация и способы защиты от неё Методические указания

- •1. Теоретические основы

- •1.1 Классификация вибрации

- •А) Общая вибрация

- •Б) Локальная вибрация

- •И локальной (б) вибраций

- •1.2 Нормируемые показатели вибрационной нагрузки

- •1.3 Воздействие вибрации на человека

- •2. Способы защиты от вибрации

- •3. Содержание работы

- •3.1. Описание лабораторного стенда

- •1. Подставка под видростенд. 2. Вибростенд. 3. Видростол. 4. Объект виброизоляции.

- •5. Измеритель шума и вибрации вшв-003-м2. 6. Генератор низкочастотных сигналов.

- •7. Ящик для хранения виброзащитных модулей. 8. Виброзащитный модуль.

- •9. Клеммы для подключения.

- •1. Защитный разъемный кожух. 2. Горизонтальная пластина. 3. Магнитопроводящий корпус. 4. Основание. 5. Постоянный магнит. 6. Катушка возбуждения. 7. Вибростол.

- •8. Защитная резиновая прокладка. 9. Листовая пружина

- •4. Требования по техники безопасности

- •5. Описание прибора для измерения параметров вибрации

- •5.1. Измерения вибрации выполняются на приборе измерителе шума и вибрации вшв-003-м2

- •5.2 Подготовка прибора к работе

- •6. Порядок выполнения работы

- •7. Отчет о работе

- •Лабораторная работа Исследование защиты от теплового излучения Методические указания

- •Общие сведения

- •Средства и меры защиты от теплового излучения

- •Описание стенда исследования защиты от теплового излучения

- •4. Общие сведения об радиометре «Аргус-03»

- •5. Порядок выполнения работы на стенде

- •6. Отчет о выполненной работе

- •Исследование Защиты от сверхвысокочастотного излучения Методические указания

- •Общие сведения

- •Спектр электромагнитных волн

- •Предельно допустимая напряженность эмп радиочастот в диапазоне 0,06-300 мГц на рабочих местах

- •2. Средства и меры защиты от свч - излучения

- •Типы экранов

- •3. Содержание работы

- •3.1. Описание стенда

- •1. Металлический сварной каркас, 2. Дверцы шкафа; 3. Столешница;

- •4. Координатное устройство; 5. Свч-печь; 6. Датчик;

- •7. Микроамперметр; 8. Пазы.

- •«Защиты от свч – излучений»

- •3.2 Технические характеристики стенда

- •3.3 Требование по технике безопасности

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Отчет о лабораторной работе

- •Анализ опасности поражения человека электрическим током трехфазных сетей напряжением до 1 кВ Методические указания

- •1. Общие сведения

- •1.1 Действие электрического тока на организм человека

- •1.2 Виды поражения электрическим током

- •1.3 Виды трехфазных электрических сетей

- •1.4 Двухфазное прикосновение

- •1.5 Однофазное прикосновение

- •1.6 Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью

- •1.7 Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью

- •2. Описание лабораторного стенда

- •3. Требования безопасности при выполнении работы

- •4. Порядок выполнения измерений

- •5. Отчет о лабораторной работе

- •Оценка эффективности действия защитного заземления Методические указания

- •1. Теоретические основы

- •2. Стендовые измерения показателей эффективности защитного заземления

- •2.1. Оценка эффективности действия защитного заземления в сети с изолированной нейтралью

- •2.2. Оценка эффективности действия защитного заземления в сети с изолированной нейтралью при двойном замыкании на заземленные корпуса электроустановок

- •2.3. Оценки эффективности действия защитного заземления в сети с заземленной нейтралью

- •Результаты работы

- •Описание лабораторного стенда «Защитное заземление и зануление»

- •Оценка эффективности действия зануления Методические указания

- •1.Теоретические основы

- •С напряжением до 1 кВ

- •Нулевого защитного проводника

- •2. Измерение показателей

- •2.1 Определение времени срабатывания автоматов защиты и тока короткого замыкания при замыкании фазного провода на корпус при различном сопротивлении петли "фаза - нуль"

- •2.2. Оценка эффективности действия в сети с повторным заземлением нулевого защитного проводника (ре)

- •2.3. Оценка эффективности повторного заземления при обрыве нулевого защитного проводника

- •3. Результаты работы

- •Практическое занятие

- •Общие положения

- •Нанесение химической обстановки на карту

- •3. Оценка последствий воздействия ахов

- •Измерение радиоактивных излучений Методические указания

- •1. Теоретические основы измерения радиоактивного излучения

- •1.1. Общие положения радиационной безопасности

- •1.2. Краткие сведения об ионизирующем излучении

- •1.3. Основные величины и единицы радиоактивности

- •1.4. Воздействие ионизирующего излучения на человека

- •1.5. Нормы и дозы облучения

- •1.6. Радиационный контроль

- •2. Методика измерений ионизирующего излучения

- •2.1. Назначение, техническая характеристика, устройство и принцип действия дозиметра-радиометра дргб-01-«эко-1»

- •2.2. Подготовка прибора к работе

- •2.3. Методика измерения значения мощности экспозиционной дозы фотонного излучения (мэд)

- •2.4. Методика измерения удельной активности радиоактивных источников в пробах

- •2.5. Методика измерения плотности потока бета-частиц от загрязненных поверхностей

- •3. Выполнение измерений радиоктивного излучения

- •3.1. Контрольные вопросы

- •3.2. Измерения эталонного источника радиоактивного излучения

- •3.3. Измерение радиационного гамма фона в рабочем помещении и на местности

- •Измерение удельной активности радионуклидного источника в продуктах и материалах

- •3.5. Измерение плотности потока бета-частиц от загрязненных поверхностей

- •3.6. Типовая форма отчета о выполненной практической работе

- •Оценка радиационной обстановки после аварии на аэс Методические указания

- •1. Нанесение радиационной обстановки на карту

- •1.1 Нанесение радиационной обстановки методом прогноза

- •1.2 Нанесение радиационной обстановки по данным разведки

- •2. Зоны возможных доз облучения

- •2.1 Определение возможных доз облучения в первые часы и сутки после аварии на яэу

- •2.2 Определение возможных доз облучения при длительном пребывании людей в зонах разм

- •Примеры

- •Количественная оценка затекания аэрозолей в помещения через неплотности извне Методические указания

- •I. Теоретические основы

- •1. Проникание аэрозоля внутрь помещений

- •2. Расчет величины потока воздуха, проникающего в объект

- •3. Расчет доли частиц (аэрозоля), остающихся внутри помещения

- •II. Последовательность выполнения работы

- •1. Получение и обработка исходных данных

- •2. Расчет параметров проникания аэрозоля

- •III. Отчет о выполнении работы

- •1. Исходные данные:

- •2. Расчетные параметры:

- •1. Получение и обработка исходных данных

- •1.1 Определяем параметры помещения, указанного преподавателем

- •1.2 Определяем вероятность “продувания” стенки помещения со стороны отверстий в течение месяца

- •1.3 Определяем скорость ветра с наветренной и подветренной сторон

- •1.5 Определяем интервал времени, в течение которого обеспечивается проникание радионуклидов

- •2. Расчет параметров проникания радионуклидов

- •Форма отчета (пример)

- •1. Исходные данные:

- •2. Полученные результаты:

- •Оценка последствий Аварии на гидротехническом объекте Методические указания

- •Теоретические основы

- •1.1 Аварии на гидротехнических объектах

- •1.1.1 Гидротехнические сооружения

- •1.1.2 Естественные гидродинамические объекты

- •1.1.3 Классификация гидротехнических сооружений

- •1.1.4 Методы наблюдений за деформациями гидросооружений

- •1.1.5 Поражающее действие волны прорыва гидротехнических объектов

- •2. Прогнозирование поражающего действия волны прорыва и зон затопления

- •3. Защита населения от поражающего действия волны прорыва и последующих затоплений

- •3.1 Общие положения по защите населения

- •3.2 Действия населения в условиях угрозы разрушения плотины (гидротехнического сооружения)

- •Исходные данные для расчета параметров волны прорыва

- •Расчетные параметры волны прорыва

- •Методика определения риска Методические указания

- •1. Введение

- •2. Методология риска

- •Методика определения риска

- •Картографирование риска

- •Практические задачи

- •Классификация профессиональной опасности

- •Ориентирование во времени и пространстве Методические указания

- •I. Ориентирование во времени

- •1.1 Солнечные и звездные сутки

- •1.2 Определение времени по Солнцу

- •1.3. Определение времени по Солнцу и компасу

- •1.4. Определение времени по созвездию Большая Медведица

- •6 Усл. Ч. Около 22 сентября

- •1.5. Определение времени по Луне и компасу

- •2.Ориентирование в пространстве

- •2.1. Определение сторон горизонта по Солнцу, Луне и звездам

- •Во вторую половину дня

- •2.2. Определение сторон горизонта по растениям и животным

- •2.3 Определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру, и снегу

- •2.4. Определение сторон горизонта по постройкам

- •На церковном куполе

- •3. Особенности ориентирования в различных природных условиях

- •3.1. Ориентирование по звуку

- •3.2. Ориентирование по свету

- •3.3. Ориентирование в Арктике и Антарктиде

- •3.4. Ориентирование в тундре и лесотундре

- •3.5 Ориентирование в лесу

- •3.6 Ориентирование в степи и в пустыне

- •3.7 Ориентирование в горах

- •3.8 Ориентирование на реках и озерах

- •3.9 Ориентирование на морях и океанах

4. Определение скорости движения воздуха

Определение скорости движения воздуха, превышающей 1 м/c, производят с помощью анемометров.

Малые скорости движения воздуха (до 1 м/с) определяют с помощью кататермометров и электроанемометров.

В производственных помещениях допустимая скорость движения воздуха 0,5 - 1 м/с, в жилых – 0,1 - 0,3м/с.

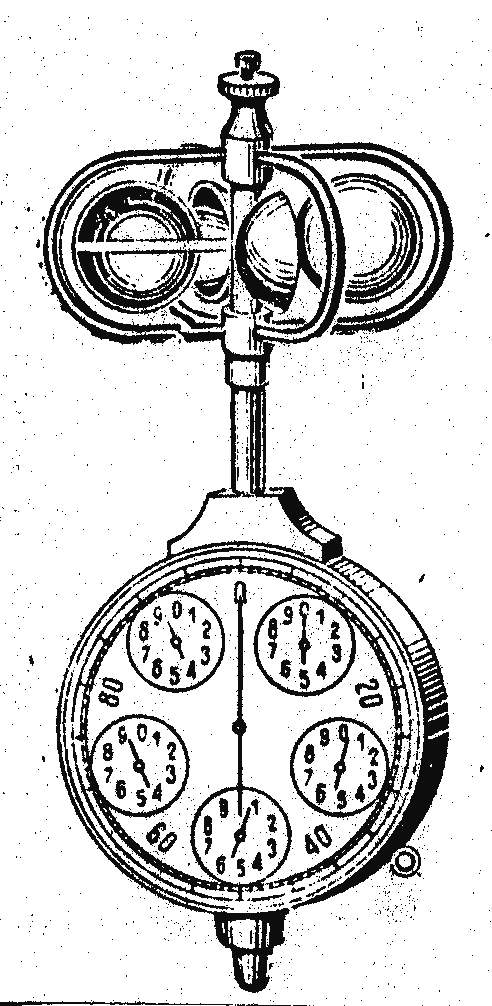

Чашечный анемометр (рис. 6).

Прибор используют при метеорологических наблюдениях в свободной атмосфере для определения движения воздуха от 1 до 50 м/с. В верхней части его имеется четыре полых полушария, закрепленных на крестовине, которая с помощью оси контактирует посредством зубчатой передачи со счетчиком оборотов. Под влиянием давления на полушария движущегося воздуха начинает вращаться ось. Каждый оборот передается на зубчатые колеса, оси которых снабжены стрелками и выведены на поверхность коробки. Большая стрелка движется по циферблату, разделенному на 100 частей. Каждая маленькая стрелка движется по циферблату, разделенному на 10 частей, и показывает величины, в 10 раз большей предшествующей. Каждое деление циферблата первой маленькой стрелки соответствует 100, второй – 1000, третьей – 10000 и т.д.

Для включения или выключения счетчика оборотов сбоку циферблата имеется небольшая петля-рычажок.

Перед наблюдением большую стрелку устанавливают на нуле и записывают показания стрелок. Затем поворачивают прибор циферблатом к исследователю, дают чашечкам вращаться вхолостую 1-2 минуты и включают счетчик оборотов. Наблюдения производят в течение 10 минут, после чего счетчик выключают и записывают показания. Разницу в показаниях прибора делят на количество секунд работы анемометра и умножают на поправку, указанную в прилагаемом к прибору паспорте, или пересчитывают на тарировочной кривой анемометра.

Рис.

6. Чашечный анемометр

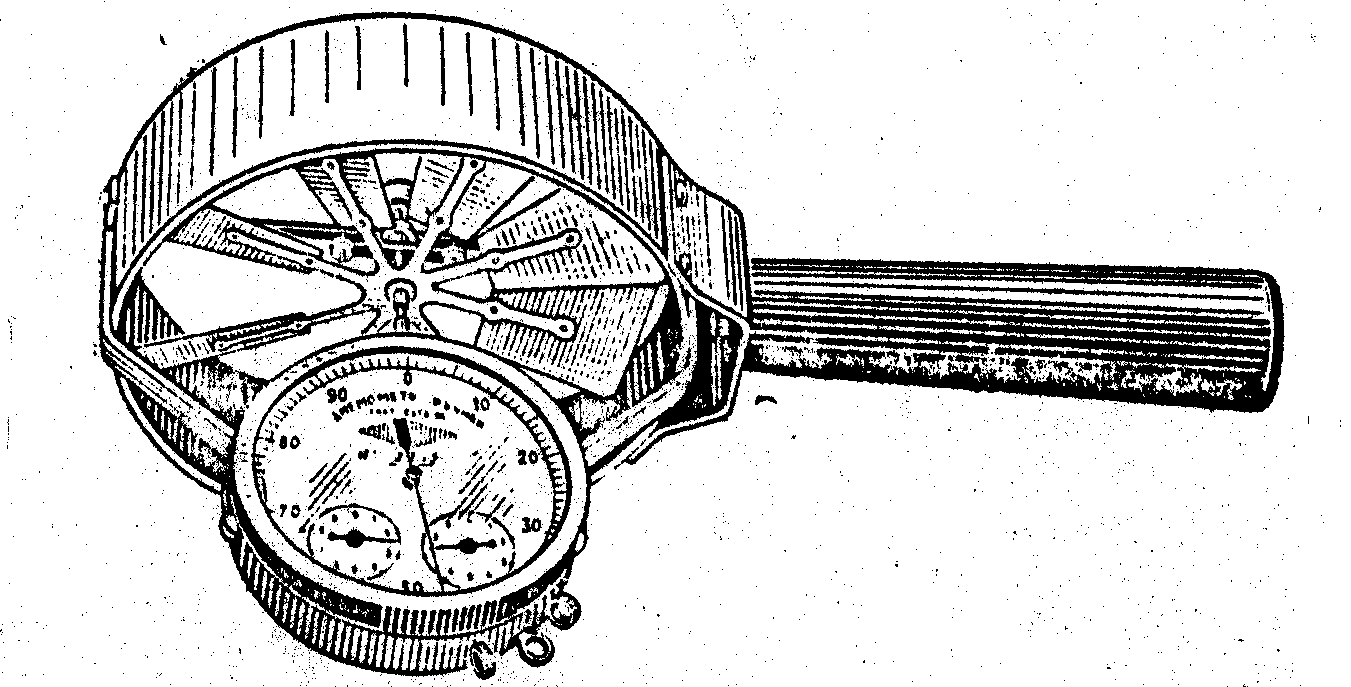

Ручной крыльчатый анемометр (рис. 7).

Прибор более чувствителен и пригоден для определения скорости движения воздуха в пределах от 0,3 до 5 м/с. В крыльчатом анемометре вместо полушарий имеются легкие алюминиевые крылья, заключенные в широкое металлическое кольцо.

Перед определением скорости движения воздуха записывают начальное показание счетчика, устанавливают анемометр в воздушном потоке и через 10-15 секунд включают одновременно механизм прибора и секундомер. Определение скорости движения воздуха в течение 1-2 минут. Среднее количество делений, приходящихся на одну секунду, находят делением разности конечного и начального показаний счетчика на время измерения в секундах.

К прибору прилагается два графика, с помощью которых определяют скорость воздушного потока в метрах в секунду.

Ручной крыльчатый анемометр не следует использовать для измерения скорости движения воздуха выше 5 м/с.

Рис. 7. Ручной крыльчатый анемометр

Анемометр цифровой переносной АП1М(рис. 8).

Предназначен для измерения средней скорости направленного воздушного потока и средней скорости ветра. Область применения – метеорология, строительство, пищевая промышленность, а также промсанитария.

Анемометр соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре воздуха:

- Для первичных измерительных преобразователей: от минус 10 до плюс 50 °С в диапазоне 0,3 - 5 м/с и от минус 30 до плюс 50 °С в диапазоне 1 – 20 м/с.

- Для пульта измерительного цифрового: от минус 10 до плюс 50 °С.

Относительная влажность воздуха 45-80% при температуре (25±10) °С. Время непрерывной работы анемометра при отрицательных температурах до минус 30 °С не более 1 часа.

Питание анемометра осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 5-1В. Потребляемая мощность 0,1 ВА.

Анемометр состоит из пульта измерительного цифрового АП1М, первичного измерительного преобразователя АП1М1 (далее ПИП 1) и блока питания.

Технические характеристики анемометра представлены в таблице 3.

Таблица 3

Технические характеристики анемометра АП1М1

|

Наименование характеристики |

Един. измер. |

При работе |

|

ПИП1 | ||

|

Диапазон измерения средней скорости направленного воздушного потока, средней скорости воздушного потока, средней скорости ветра |

м/с |

0,3-5 |

|

Чувствительность, не более

Основная погрешность

Время измерения Время индикации |

м/с

м/с

с с |

0,2

±(0,1+0,05V)

5 3 |

Примечание: V – измеряемая средняя скорость в м/с

Устройство и принцип работы. Анемометр цифровой переносной АП1М состоит из следующих составных частей: ПИП1; пульт измерительный цифровой АП1М; блок питания (рис. 8).

Рис. 8. Анемометр цифровой переносной АП1М

ПИП1 имеет крыльчатый ветроприемник, размещенный на полой оси и вращающийся на струне. Принцип работы чувствительного элемента анемометра заключается в преобразовании скорости воздушного потока, вращающегося ветроприемник, в число импульсов и индикации скорости в м/с на пульте АП1М.

На полой оси ветроприемника закреплен обтюратор – диск с прорезями, который во время вращения преобразует световой оптронной пары в импульсы прямоугольной формы с частотой, пропорциональной скорости вращения ветроприемника. Импульсы с фотодиода усиливаются микросхемой и поступают через разъем на пульт измерительный цифровой. Элементы преобразователя – транзисторы, фотодиоды, светодиоды, резисторы и микросхема расположены на унифицированной печатной плате, устанавливаемой в ПИП1.

Несущая конструкция ПИП1 состоит из защитного кольца, предохраняющего ветроприемник от механических повреждений и исключающее влияние боковых составляющих скорости воздушного потока. Ось ветроприемника входит в корпус, в котором размещены обтюратор и плата преобразователя скорости воздушного потока в прямоугольные импульсы.

Соединение ПИП1 с измерительным цифровым пультом осуществляется с помощью трехпроводного кабеля в винилхлоридной трубке через разъем. На защитном кольце имеется шпилька с резьбой для установки держателя.

Порядок работы. Измерительный цифровой пульт и первичный измерительный преобразователь ПИП2, соединить друг с другом через разъем. В случае необходимости установить первичный измерительный преобразователь на штангу, проверить равномерность вращения ветроприемника, включить пульт, через 5 с на табло должно появитьсянекоторое значение скорости воздушного потока. После этого анемометр устанавливают вертикально в измеряемом воздушном потоке. Значение скорости воздушного потока индицируется через 5 с в течение 3 с. Первый отсчет показаний анемометра производитьчерез 30 с. При скорости воздушного потока менее 5 м/с измерения производить с помощью ПИП1. Для этого необходимо отсоединить ПИП2 и присоединить ПИП1, соблюдая меры предосторожности. После этого ПИП1установить в воздушном потоке ветроприемником навстречу потоку (осью крыльчатки вдоль направления потока). Значение скорости воздушного потока инициируется через 5 с в течение 3 с.После проведения необходимого числа измерений выключить напряжение питания, разобрать анемометр и уложить его в укладочную коробку.

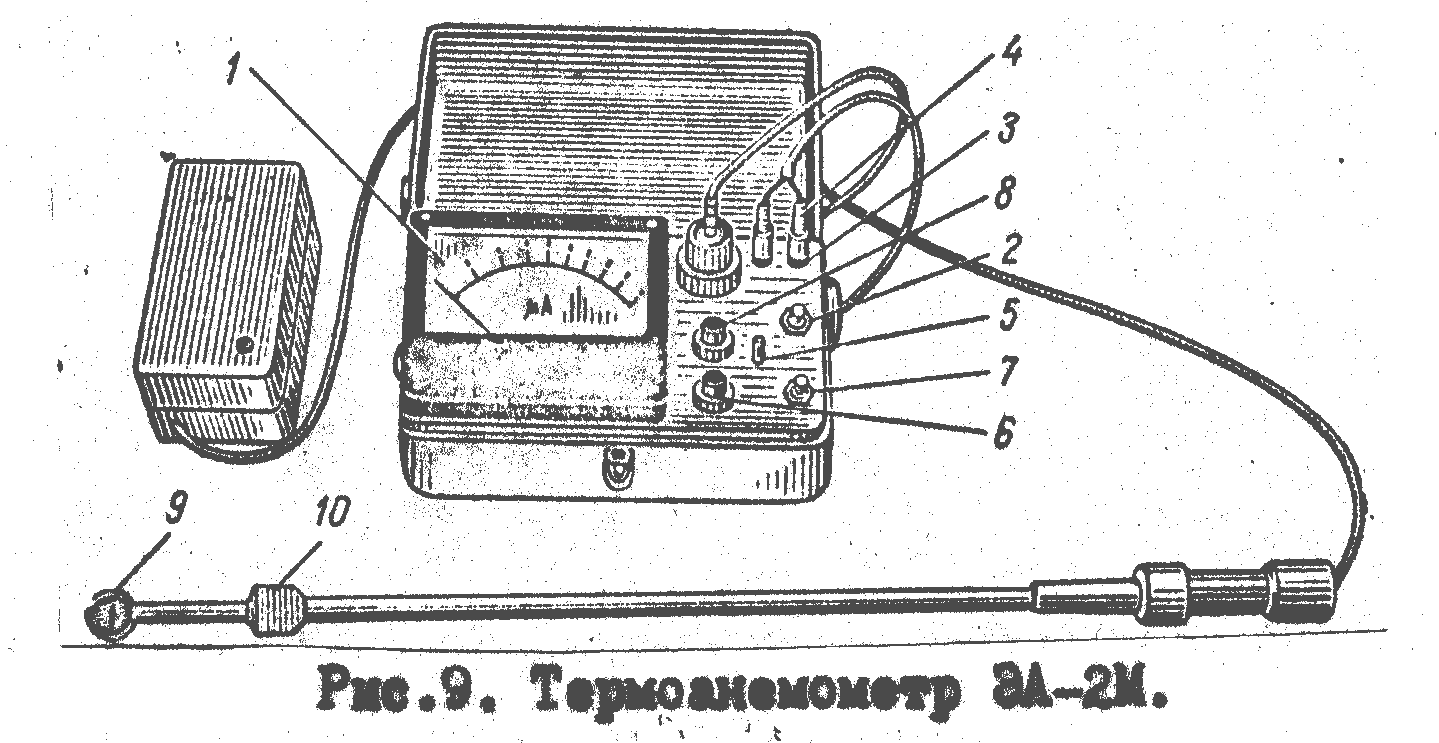

Термоанемометр ЭА-2М(рис. 9).

С помощью этого прибора можно определить скорость движения воздуха в пределах от 0,3 до 5 м/с, и его температуру от 10 до 60С. Принцип работы прибора основан на охлаждении движущимся воздухом полупроводникового микротермосопротивления.

Перед измерением прибор устанавливают горизонтально, присоединяют к нему датчик и подключают прибор к сети; он может работать и автономно на батареях.

Для измерения скорости движения воздуха переключатель 5 ставят в положение "А", переключатель 6 – в положение "Контроль", переключатель 2 – в положение "НП" (наружный источник питания) или "ВП" (внутренний источник питания). Вращением ручки 7 устанавливают стрелку гальванометра на максимальное деление шкалы, переключатель 6 становят в положение "Измерение". Производят отсчет показаний гальванометра и по графику определяют скорость движения воздуха.

1 – гальванометр; 2 – переключатель питания; 3 – клеммы для включения прибора в сеть; 5 – переключатель для измерения температуры или скорости воздуха; 6 – переключатель "измерение-контроль"; 7 – ручка регулировки напряжения; 8 – датчик (микротермосопротивление); 10 – защитный футляр датчика

Рис. 9. Термоанемометр ЭА-2М