Infekcii_v_chirurgii_Gostigchev

.pdf

460 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

вновь нарастают явления гнойной интоксикации и динамической, а иногда и механической непроходимости кишечника. При объектив ном исследовании органов брюшной полости можно выявить плот ное, без четких контуров болезненное опухолевидное образование в различных отделах живота. Иногда инфильтрат предлежит непос редственно к брюшной стенке. Симптомы раздражения брюшины чаще отсутствуют. Для диагностики внутрибрюшинного абсцесса

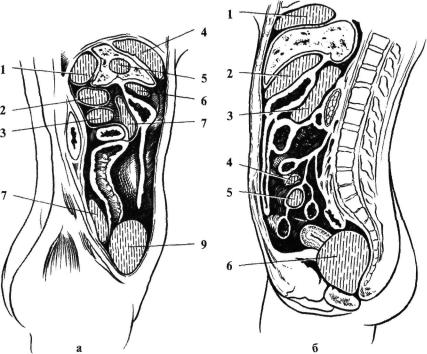

Рис. 9.16. Локализация внутрибрюшинных абсцессов: а — левосторонний сагитальный срез: 1 — левосторонний верхний поддиафрагмальный абсцесс, 2, 3 - левосторонний нижний поддиафрагмальный, 4 - правосторонний передневерхний поддиафрагмальный, 5 — наружный поддиафрагмальный, 6 — подпеченочный, 7 - абсцесс сальниковой сумки, 8 - ретроцекальный, 9 - тазовый; б— правосторонний сагиттальный срез: 1 - передневерхний поддиафрагмальный, 2 - правосторонний передненижний (подпеченочный) абсцесс, 3 - абсцесс сальниковой сумки, 4 - межкишечный абсцесс, 5 - абсцесс брыжейки тонкой кишки, 6 — тазовый абсцесс

9.9. Межкишечный абсцесс |

461 |

важное значение имеет УЗИ: метод позволяет выявить полостное образование с жидким содержимым, определить его локализацию

ианатомические взаимоотношения с органами брюшной полости и таза. При клинической картине острого воспалительного процесса, соответствующем анамнезе болезни, при УЗИ определяют наличие жидкостного образования между петлями кишечника или стенкой брюшной полости, между органами малого таза, что делает диагноз абсцесса бесспорным. Дифференцировать данное заболевание прихо дится с острыми гнойными заболеваниями придатков матки, аппен дикулярным инфильтратом, заворотом кишечника.

Вранних стадиях формирования абсцесса с воспалительным инфильтратом без признаков нагноения показано консервативное лечение: покой, холод на область инфильтрата, антибиотикотерапия, динамическое наблюдение. При этом учитывают общее состояние больного, нарастание или стихание болей в животе, появление при знаков нагноения инфильтрата, раздражения брюшины, изменения картины крови, температурную реакцию. При появлении признаков гнойного воспаления показана операция.

Доступ к гнойнику лапаротомный, локализация и длина разреза определяются расположением инфильтрата. Для вскрытия абсцесса используют продольный разрез над пальпируемым инфильтратом. После рассечения кожи, подкожной жировой клетчатки, апонев роза и мышц обнажают брюшину. Края раны разводят крючками и тщательно пальпируют инфильтрат. Если он припаян к париеталь ной брюшине и имеется размягчение стенки, то абсцесс вскрывают внебрюшинно тупым путем, аспирируют гной, санируют полость гнойника и проводят ее ревизию. Если пальпируемый гнойник не спаян с брюшной стенкой, брюшную полость вскрывают, проводят ее ревизию, выявленный абсцесс изолируют салфетками от свободной брюшной полости, вскрывают полость гнойника, санируют и дрени руют трубкой или вводят сигарообразный дренаж.

При клинической картине внутрибрюшинного абсцесса без четкой локализации применяют срединную лапаротомию. Обнаруженный инфильтрат изолируют салфетками от свободной брюшной полости

иосторожными движениями, чтобы не перфорировать кишку, раз деляют спаявшиеся петли. Сначала тупым и острым путем отделяют большой сальник, затем осторожно пальцем разделяют петли кишки. Если петли спаяны интимно, их разделяют, не форсируя, стараясь вскрыть гнойник тупым путем между спаявшимися участками

462 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

брыжейки или непосредственно через брыжейку. Гной удаляют элек троотсосом, полость гнойника исследуют пальцем, определяя раз меры, наличие карманов, при необходимости отверстие расширяют. Полость гнойника дренируют хлорвиниловой дренажной трубкой, которую выводят наружу кратчайшим путем, при необходимости через отдельный дополнительный разрез. Можно использовать сига рообразный дренаж.

Излечения хорошо отграниченного гнойника, если одной из его стенок является париетальная брюшина, можно достигнуть путем чрескожного дренирования под контролем УЗИ или КТ. Гнойник при несвоевременном дренировании может прорваться в просвет кишки, что обычно приводит к самоизлечению, или в брюшную полость с развитием гнойного перитонита.

Прогноз при внутрибрюшинных абсцессах серьезен, так как всег да существует опасность развития гнойного перитонита или кишеч ного свища.

9.10. ГНОЙНЫЙ ПЕРИТОНИТ

Перитонит сопровождается высокой летальностью, которая при распространенных формах составляет 15-20 %, уступая лишь сеп сису. За последние 20-30 лет заметного снижения летальности не отмечено.

Высокая летальность при перитоните зависит от позднего обра щения больных за медицинской помощью, а следовательно, и от запоздалой госпитализации и операции; от увеличения числа боль ных пожилого и старческого возраста со сниженной иммунобиоло гической реактивностью, страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями; от увеличения числа онкологических заболеваний, осложняющихся перитонитом. Имеют значение также особая тяжесть течения гнойного процесса с необратимыми нарушениями функции жизненно важных органов; неэффективность антибактериальной терапии; ошибки диагностики и хирургической тактики и техники операций при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости, осложненных перитонитом.

9.10. Гнойный перитонит |

463 |

9.10.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Гнойный перитонит — заболевание полиэтиологическое. Интенсивное применение антибактериальных препаратов широко го спектра действия привело к существенному изменению видового состава возбудителей перитонита.

Вмонокультуре основными возбудителями являются кишечная палочка и стафилококки, но и в микробных ассоциациях преобладает кишечная палочка. В этиологии тяжелых форм перитонита значи тельное место занимает анаэробная флора: Bacteroides, Peptococcus, Fusobacterium; важная роль принадлежит В. fragallis. Зачительно чаще наблюдается сочетание анаэробной и грамотрицательной аэробной микрофлоры. Среди грамотрицательной микрофлоры возрастает роль энтеробактерий, протея (преобладание в ассоциациях), клебсиелл, цитобактерий, синегнойной палочки (преобладание в ассоциациях).

Анаэробы и аэробы играют неодинаковую роль в течении и исходе острого перитонита: ранняя смертность наблюдается при перитоните, обусловленном полиморфными аэробами, а анаэробы ответственны за развитие поздних стадий перитонита и его осложнений (Оганесян С.С., 1995; Finegold S. M. et al., 1975; Thadepalli et al., 1979).

Таким образом, гнойный перитонит в современных условиях вызы вает сочетанная высокопатогенная микрофлора. Однако начало пери тонита чаще всего инициируют кишечная палочка и анаэробные неспорообразующие микроорганизмы, которым отводится основная роль в этиологии перитонита (Feifel G., Gaitzsch А., 1983; Simon С. et al., 1990; Cuesta M. A., 1991; Wittman D. H., 1991).

Фактор патогенности — отношение процентного содержания микроорганизмов в экссудате и в кишечной флоре самый высокий у

Е.coli — 850, у B.fragillis — 62, у Bacteroides — 2,6. Так, процент кишеч ной палочки в кишечной флоре 0,06, а в экссудате — 51.

Вбольшинстве случаев перитонит осложняет острые воспали тельные хирургические заболевания органов брюшной полости, реже проникающие ранения живота, закрытые повреждения внутренних органов.

Среди заболеваний органов брюшной полости, ставших причи ной перитонита, острый аппендицит занимает 1-е место (около 40 % случаев). Далее по частоте следуют острый холецистит, острый

464 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

панкреатит, гнойные гинекологические заболевания, перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, травматические повреж дения органов брюшной полости, злокачественные опухоли с перфо рацией органов и т.д.

Возникновение перитонита при псоите, паранефрите, гнойном плеврите или других заболеваниях объясняется переносом инфекции по лимфатическим путям. Перитонит может быть результатом раз вития гнойных микробов, проникших в брюшину через кишечную стенку без макро- и микроперфорации ее: кишка, пораженная ост рым воспалительным процессом (острый энтерит и др.), или кишка, питание которой нарушено в связи с расстройством кровообращения, становится проницаемой для микрофлоры.

Унекоторых больных перитонитом источник вызвавшей его инфекции располагается вне брюшной полости, и трудно говорить о контактном инфицировании или инфицировании через перфорацию или лимфогенным путем. Такие перитониты бывают при сепсисе, ангинах, пневмониях, остеомиелитах и т.д. Возбудителями таких перитонитов выступают стрептококк, пневмококк или стафилококк. Это гематогенные перитониты.

Среди непосредственных причин послеоперационного перитони та основное значение имеют несостоятельность швов анастомозов и инфицирование брюшины во время операции.

Воспалительный процесс в брюшине развивается в ответ на воз действие различных патологических факторов, вызывающих раздра жение огромного рецепторного поля и нарушение целости ее серозного покрова. В ответ на это развивается отек брюшины, повышается про ницаемость сосудов, в свободную брюшную полость выделяется транс судат. Сначала всасывание из брюшной полости несколько ускоряется, что уже в ранние сроки приводит к поступлению в кровеносное русло микроорганизмов и токсинов. Позднее всасывательная способность брюшины нарушается, экссудат накапливается в брюшной полости.

Выделяют четыре морфологических типа перитонита (Пауков B.C., 2001): серозно-фибринозный; гнойно-фибринозный; гнойно-фибри нозный с выраженным некротическим компонентом; гнойно-про дуктивный.

Убольных, умерших от перитонита, которым при жизни было произведено оперативное вмешательство, воспалительные измене ния брюшины не резко выражены. Это связано с послеоперационной санацией брюшной полости, дезинтоксикационной терапией. В таких

9.10. Гнойный перитонит |

465 |

случаях брюшина может быть без каких-либо наложений, тусклой, несколько клейкой. Аналогичная картина наблюдается при так назы ваемом сухом перитоните или остром перитонеальном сепсисе.

Морфологические изменения быстро нарастают по мере распро странения перитонита и зависят от стадии процесса. Это отчетливо выявляется уже в начальной стадии заболевания, в которой выделяют раннюю фазу — до 12 ч и позднюю — после 12 ч.

Вранней фазе обычно наблюдается серозно-фибринозный пери тонит. Макроскопически в этот период брюшина тусклая, гиперемированная, с умеренными фибринозными наложениями. При микро скопическом исследовании обнаруживается отек брюшины, особенно глубокого слоя эластических и коллагеновых волокон.

Впоздней фазе отмечается сокращение эндотелиоцитов с образова нием межэндотелиальных щелей, что обеспечивает миграцию из сосу дов форменных элементов крови, т.е. резко возрастает проницаемость сосудов микроциркуляторного русла. В результате в брюшине появля ются кровоизлияния, скопления мелкогранулярных белковых масс.

По мере нарастания токсикоза при распространенном перитоните (2-е сутки заболевания) экссудат становится гнойно-фибринозным. Брюшина отечна, на ее поверхности видны грубые гнойно-фибриноз ные наложения.

Впериоде выраженного токсикоза в составе инфильтрата наблю даются лаброциты и базофильные лейкоциты, преимущественно с явлениями дегрануляции. Высвобождение гистамина из гранул этих клеток усиливается при их контактах с нейтрофильными лейкоцита ми, а также, возможно, при активации фосфолипазы А2 под влиянием эндотоксинов бактерий и может сопровождаться анафилактическими реакциями.

Встадии полиорганной недостаточности острого перитонита (4—7-е сутки от начала воспаления) у больных отмечают выраженную инток сикацию и декомпенсированный метаболический ацидоз. В брюш ной полости много (иногда до 2 л) гнойно-фибринозного экссудата, покрывающего брюшину и скапливающегося в различных участках брюшной полости, петли кишечника вздуты. Брюшина тусклая, мес тами грязно-багрового цвета, ее сосуды резко гиперемированы.

При микроскопическом исследовании выявляют множество раз нообразных микроорганизмов, располагающихся в экссудате и на поверхности брюшины вплоть до глубокого решетчатого коллагеновоэластического слоя. В этот период заболевания токсические изменения

466 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

встречаются во всех органах и системах, порой они становятся необра тимыми, однако чаще всего прогрессирование этих изменений зависит от развития заболевания и выбранных методов лечения.

Таким образом, морфологическую картину острого распростра ненного перитонита можно рассматривать как выражение эндогенной интоксикации, проходящей несколько стадий. Чрезвычайно важную роль играют изменения микроциркуляторного русла брюшины и гемокоагуляции. При прогрессировании заболевания эти изменения усугубляются во всех внутренних органах вплоть до развития синдро ма Д ВС. По мере нарастания тяжести состояния отмечается угнетение функции системы фагоцитирующих мононуклеаров, а в тяжелых слу чаях рецидивирующего распространенного перитонита — развитие вторичного иммунодефицита.

9.10.2. ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ

Эндогенная интоксикация в патогенезе перитонита имеет опре деляющее значение, так как она в конечном итоге определяет исход заболевания. Интоксикацию обусловливают бактерии, продукты их жизнедеятельности, эндотоксины, продукты распада тканей, токсич ные гуморальные субстанции. Эндотоксикоз проходит определенные фазы (стадии) развития.

В I фазе эндогенной интоксикации во внеклеточных жидкостях образуются вещества-регуляторы, к которым, в частности, относят кинины, протеолитические ферменты. Развивается местный воспа лительный процесс и нарушается естественное равновесие биологи чески активных веществ, что клинически проявляется нарушением кровообращения различной выраженности.

Таким образом, в I фазе эндогенной интоксикации роль «токси на» играет комплекс активных веществ, постоянно синтезируемых в организме, но вышедших из естественного равновесия и имеющих тенденцию к накоплению. В связи с коротким периодом полураспада кининов и повышением протеолитической активности крови при определенных условиях развитие эндогенной интоксикации в I фазе можно остановить.

Во II фазе эндогенной интоксикации протекают активные процес сы деструкции тканей с прогрессирующим распадом белковых соеди нений, нарушением синтеза белков и процессов дезаминирования.

\ |

|

\ |

|

9.10. Гнойный перитонит |

467 |

Развитие деструктивного процесса в воспаленном органе сопро вождается ускоренным распадом нуклеиновых кислот и повышением уровня некротических тел крови.

На присоединение аутоаллергических процессов указывает акти визация образования комплексов антиген — антитело, о чем свиде тельствует изменение показателей ЦИК. Наиболее вероятно, что их содержания увеличивается на фоне нарастающей гипоиммуноглобулинемии при длительном воспалении в результате ускоренного комплексообразования, а также нарастающих функциональных наруше ний в печени.

В III фазе эндогенной интоксикации — фазе накопления промежу точных метаболитов — происходят более глубокие патологические про цессы с появлением в крови и лимфе этанола, ацетона, аммиака и др.

Эндотоксикоз при гнойном перитоните развивается по тем же законам, что и при любом гнойно-деструктивном процессе. При перитоните эндотоксикоз связан с обширным очагом воспаления, распространенным гнойно-некротическим процессом, быстро про грессирующим нарушением естественных механизмов детоксикации, накоплением токсических метаболитов в крови.

Эндотоксикоз при перитоните развивается по каскадному механиз му. Начальный фактор токсикоза — бактериемия и токсемия, поступ ление в кровь микроорганизмов и их токсинов. Быстро развивающийся распространенный воспалительный процесс приводит к выбросу в кровь медиаторов воспаления — кининов, биогенных аминов, протеолитических ферментов, цитокинов, простагландинов и др.

Развивающиеся далее воспалительные и некротические измене ния в брюшине, гибель тканей сопровождаются выбросом в кровь токсичных продуктов тканевого распада.

Парез желудочно-кишечного тракта приводит к резкому росту количества токсичных продуктов. В кишечнике скапливается много содержимого, которое, подвергаясь брожению, гниению, разлагается и служит прекрасной средой для бурного развития микроорганизмов.

Нарастающий токсикоз лежит в основе нарушения обмена веществ и органной недостаточности. Вследствие воздействия токсинов на органы детоксикации — печень, почки, в крови накапливаются ток сичные метаболиты: мочевина, креатинин, молочная, пировиноградная кислоты и др.

В механизме общих патофизиологических реакций при гнойном перитоните ведущая роль принадлежит интоксикации.

468 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

Токсины белковой природы (полипептиды, тканевые протеазы), бактерии и продукты их жизнедеятельности вызывают глубокие изменения, проявляющиеся в нарушении метаболических про цессов, сдвиге в сторону катаболизма, нарушении микроциркуля ции, регионарного кровообращения и центральной гемодинамики. Катаболические процессы и параллельные анаболические реакции, направленные на синтез необходимых белковых структур (образо вание антител, регенерация тканей), сопровождаются большими затратами белка. Состояние больного в условиях перитонита приво дит к мобилизации и истощению энергетических ресурсов (гликоген, жировое депо) и в дальнейшем к вторичному белковому катаболизму и нарушению всех видов обмена — белкового, углеводного, жирового, водно-электролитного.

При распространенном гнойном перитоните абсолютные поте ри белка (с экссудатом, рвотными массами и др.) колеблются от 50 до 250 г в сутки, а в условиях проточной перфузии брюшной полос ти — до 400 г в сутки. Содержание белка в крови резко снижается. Наряду с количественными происходят качественные изменения, выражающиеся в различной степени гипоальбуминемии с сопут ствующим снижением онкотического давления крови. Нарушения белкового обмена сопровождаются дефицитом азотистого балан са, гиповолемией, гипотонией, изменениями кислотно-основного состояния.

Повышение проницаемости сосудистой стенки, под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, скопление жидкости в брюшной полости и потери ее с рвотными массами обусловливают нарушение соотношения между внеклеточным и внутриклеточным водными бассейнами, развитие синдрома клеточной дегидратации. В дальней шем водный дефицит развивается как во внутриклеточной, так и во внеклеточной среде. Поскольку одновременно с водой теряется боль шое количество солей, к водной присоединяется электролитная недо статочность. Большую роль в патогенезе электролитных расстройств играет дефицит калия, который нарастает по мере прогрессирования заболевания и проявляется типичными признаками гипокалиемического синдрома.

В комплексе патофизиологических реакций при гнойном перито ните особое место занимают нарушения гемодинамики. В зависимости от тяжести интоксикации, глубины нарушения обменных процессов, состояния компенсаторно-приспособительных реакций, изменения

9.10. Гнойный перитонит |

469 |

гемодинамики имеют специфические особенности. Общим для них является несоответствие между объемом сосудистого русла и объемом циркулирующей крови, а также снижение артериального давления, нарушение микроциркуляции, сердечной деятельности и органного кровообращения. Ведущую роль в нарушениях микроциркуляции играют изменения реологических свойств крови, что имеет боль шое значение в развитии предтромботических состояний в системе микро- и макроциркуляции, диссеминированного внутрисосудисто го свертывания.

9.10.3. КЛАССИФИКАЦИЯ

Источник перитонита:

•нозологическая форма заболевания;

•острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;

•травматические повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

•послеоперационные осложнения;

•неустановленный источник.

Характер экссудата:

•гнойный;

•желчный;

•каловый;

•смешанный.

Распространенность перитонита:

•ограниченный;

•распространенный.

Стадии перитонита (степени токсикоза):

I, II, III, IV; А, Б.

С выделением фаз развития эндогенной интоксикации представ ляется оправданным выделение клинических особенностей и отли чительных признаков перехода болезни от менее тяжелого к более тяжелому ее течению.

В соответствии с этим выделяют признаки течения болезни с учетом тяжести эндогенной интоксикации и полиорганной недоста точности.