Infekcii_v_chirurgii_Gostigchev

.pdf

420 Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии

вследствие ферментативного воспаления в сальниковой сумке, с раз витием в брюшной полости соответственно абсцесса сальниковой сумки, гнойного перитонита.

Чаще асептические скопления жидкости рассасываются, но в 10—15 % случаев они инкапсулируются через 6—8 нед. Ограниченные скопления жидкости могут существовать долго, но в 20—25 % случаев они нагнаиваются с соответствующей клинической картиной вос паления. При остром деструктивном панкреатите инфицирование очагов некроза, скоплений жидкости (экссудата, транссудата) может произойти на любом этапе болезни. Нагноение таких ограниченных жидкостных образований с формированием абсцессов происходит в разные сроки от начала острого деструктивного панкреатита, порой после клинического улучшения.

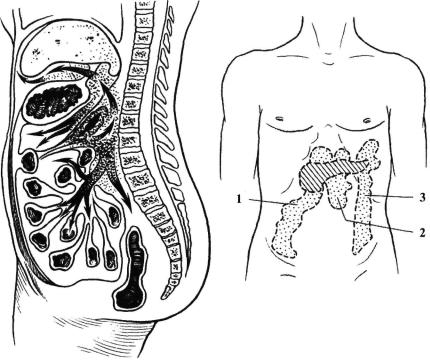

Рис. 9.5. Распространение некроти ческого процесса и гнойных затеков при панкреонекрозе

Рис. 9.6. Распространение затеков при гнойном панкреатите в зави симости от локализации абсцесса в железе. 1 — при абсцессе головки железы; 2 — при абсцессе тела подже лудочной железы; 3 — при абсцессе хвоста железы

9.5. Инфицированный панкреонекроз |

421 |

Инфицирование поджелудочной железы происходит эндогенным путем — восходящая инфекция из желчных протоков, двенадцати перстной кишки, из соседних органов, пораженных воспалительным процессом, лимфогенным и гематогенным путем. Важную роль игра ет транслокация микрофлоры из кишечника.

Микрофлора при гнойных постнекротических осложнениях вклю чает в себя широкий спектр возбудителей. В основном это грамотрицательные энтеробактерии родов Escherihia, Ciforacter, Enterobacter, Proteus. В монокультуре наиболее часто встречаются кишечная палоч ка (61,2 %), ацинетобактер (12,8 %), протей (9,1 %), энтерококк (8,7 %) и др., в ассоциациях: кишечная палочка, протей (31,2 %); кишечная палочка, ацинетобактер (24,1 %); кишечная палочка, ацинетобактер, энтерококк (12,4 %) и др. Наиболее частыми представителями грамоположительной флоры являются золотистый и эпидермальный ста филококк.

Морфологические изменения при остром гнойном панкреатите весьма разнообразны. Процесс может быть диффузным и очаговым, флегмонозным и абсцедирующим, но всегда имеется сочетание гной но-воспалительных и некротических изменений.

При инфицировании небольших изолированных очагов (мелко очаговый панкреонекроз) лейкоцитарные инфильтраты определяют ся только в головке, теле или хвосте железы или распространяются на весь орган. Они могут рассосаться с развитием соединительной ткани и рубцеванием, прорваться в свободную брюшную полость или в забрюшинное пространство, сальниковую сумку, либо формируется хронический абсцесс.

Значительно более выраженные изменения в поджелудочной железе происходят при инфицировании крупноочаговых некро зов. Железа напряжена, серо-красного или темно-красного цвета, межуточная ткань пропитана экссудатом с нитями фибрина. Сама паренхима бесструктурна, сосуды и жировые прослойки находят ся в состоянии некробиоза. На этом фоне встречаются отдельные инфильтраты или гноем пропитывается вся железа. Как правило, в процессе участвуют забрюшинная клетчатка и брюшина, покры вающая поджелудочную железу, в связи с чем процесс осложняется образованием абсцесса поджелудочной железы, забрюшинной флег моны или развитием гнойного перитонита, абсцесса сальниковой сумки, флегмоны брыжейки поперечной ободочной кишки, корня брыжейки тонкой кишки.

422 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

Инфицирование зон некротической деструкции (инфицирован ный панкреонекроз) происходит в течение 7—10 дней, к 14—21 -м суткам наступает отторжение инфицированных очагов деструкции с фор мированием абсцесса поджелудочной железы, сальниковой сумки, забрюшинной флегмоны или абсцесса (ранние гнойные осложнения панкреонекроза).

К этому сроку наметившееся, казалось, бы улучшение (стихание воспалительных явлений, уменьшение интоксикации, устранение гемодинамических нарушений) останавливается, вновь появляются высокая лихорадка, тахикардия, явления септического шока, поли органной недостаточности.

При развитии гнойного процесса в поджелудочной железе состо яние больных обычно тяжелое: интермиттирующая лихорадка с подъемом температуры по вечерам до 39-40 °С, быстро нарастающая интоксикация. В случае отграничения гнойного процесса общее состояние несколько улучшается и на первый план выступают при знаки локального гнойника: лихорадка с большими размахами темпе ратуры, лейкоцитоз, повышенная СОЭ. В области надчревья начинает определяться инфильтрат, захватывающий иногда и мезогастрий.

Основные осложнения острого гнойного панкреатита — развитие абсцессов в железе, распространение процесса на забрюшинное про странство с образованием забрюшинной флегмоны, формирование ограниченного гнойника в сальниковой сумке с возможным проры вом в свободную брюшную полость.

Клиническая картина болезни в этот период зависит от осложне ния и нарушения функции поджелудочной железы, для определения которой используют лабораторные методы. Изменения лейкоцитар ной формулы обычно мало информативны. В отдельных случаях гнойного панкреатита отмечается высокий лейкоцитоз с нейтрофилезом (до 90 %), лимфопенией и сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Однако подобные изменения возможны и при любом другом остром гнойном процессе.

Оментобурсит, парапанкреатический инфильтрат развиваются, как правило, в случаях ограниченного вовлечения в воспалительнодеструктивный процесс парапанкреатической клетчатки. При этих формах панкреонекроза отмечается длительный болевой синдром, умеренная лихорадка (до 37,5—38,0 °С). В верхнем отделе живота появ ляется болезненный инфильтрат, что сопровождается лейкоцитозом, повышением СОЭ. При УЗИ определяют жидкостное образование

9.5. Инфицированный панкреонекроз |

423 |

без четкого отграничения от окружающих тканей. Лечение такого инфильтрата консервативное. При появлении высокой лихорадки, часто гектического типа, ознобов, резкого сдвига лейкоцитарной формулы влево, анемии, гипопротеинемии следует думать о нагное нии инфильтрата, формировании абсцесса. Данные УЗИ, КТ, бакте риологического исследования пунктата делают диагноз бесспорным. Инфицированный панкреонекроз появляется на 1—2-й неделе, абсцесс формируется на 2—4-й неделе заболевания.

У части больных с обширными гнойно-некротическими про цессами в поджелудочной железе, сальниковой сумке, парапанкреатической, забрюшинной, тазовой клетчатке и брюшной полости развивается гнойная интоксикация с явлениями бактериально-ток сического шока. Основные проявления такого шока: гипотензия (АД ниже 90 мм рт. ст.), сохраняющаяся, несмотря на адекватную инфузионную терапию, лактатный ацидоз, снижение парциального давления кислорода и истинного бикарбоната, олигурия (800 мл/сут и менее) как результат сниженной перфузии. Подобные циркуляторные расстройства сопровождаются нарушением сознания в виде интоксикационного делирия.

Гнойно-некротический процесс в поджелудочной железе и окру жающих ее клетчаточных пространствах сопровождается эндотоксикозом, выраженность которого зависит от обширности некроза и длительности заболевания.

Легкая интоксикации бывает при локализованных, ограничен ных гнойно-некротических процессах в виде абсцесса поджелудочной железы и ограниченных абсцессов сальниковой сумки. Сохраняется нормальный уровень общего белка, мочевины, билирубина, глюкозы с незначительным увеличением трансаминаз, умеренным лейкоцитозом со сдвигом формулы влево, нарастанием показателей ЛИИ и ЛфИИ.

Среднестепенный токсикоз является отражением более распро страненных гнойно-некротических процессов, но, как правило, не выходящих за пределы парапанкреатической клетчатки (абсцесс сальниковой сумки с абсцедирующим парапанкреатитом, обширная нагноившаяся ложная киста поджелудочной железы).

У больных отмечают некоторое снижение уровня общего белка, повышение уровня мочевины, билирубина, увеличение трансами наз, глюкозы крови, уровня средних молекул и некротических тел. Значительно возрастает лейкоцитоз с резким сдвигом лейкоцитар ной формулы влево.

424 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

Тяжелый эндотоксикоз бывает в основном при обширных, рас пространенных гнойно-некротических процессах с вовлечением в патологический процесс клетчаточных пространств, окружающих поджелудочную железу (абсцесс сальниковой сумки с абсцедирующим парапанкреатитом и забрюшинной флегмоной), и сопровождаю щихся развитием гнойного перитонита в результате прорыва абсцесса в свободную брюшную полость.

Проявлениями тяжелого токсикоза служат выраженная гипопротеинемия, повышение уровней мочевины, билирубина за счет как прямой, так и непрямой фракции, трансаминаз, глюкозы крови. Лейкоцитоз достигает 20 х 109/л с резким сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Значительно возрастают показатели ЛИИ и ЛфИИ.

Развитие гнойно-некротического процесса в поджелудочной желе зе и окружающих ее тканях сопровождается определенными изме нениями в иммунном статусе больных. Их выраженность зависит от распространенности и длительности процесса, возраста больных и сопутствующей патологии.

Локализованные, ограниченные гнойные процессы вызывают незначительные изменения в иммунном статусе больных. Их основ ное проявление — умеренное угнетение Т-клеточного звена имму нитета. В гуморальном звене иммунитета отмечают незначительную активацию защитно-компенсаторных механизмов, некоторое повы шение уровня В-лимфоцитов и иммуноглобулинов (IgG, IgM). ЦИК несколько превышают исходный уровень при сохраненной фагоци тарной активности нейтрофилов периферической крови.

Вовлечение в гнойно-некротический процесс не только поджелу дочной железы и сальниковой сумки, но и окружающей парапанкреатической клетчатки сопровождается появлением признаков вторич ной иммунодепрессии как Т-клеточного, так и В-гуморального звена иммунитета. Проявлением депрессии Т-клеточного звена является значительное снижение уровня Т-хелперов при выраженном росте уровня Т-супрессоров, снижение В-лимфоцитов и иммуноглобули нов. На этом фоне отмечается рост ЦИК и снижение фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови.

Наиболее тяжелые изменения в иммунном статусе отмечают в слу чаях вовлечения в гнойно-некротический процесс не только поджелу дочной железы, сальниковой сумки и парапанкреатической клетчат ки, но и обширных зон забрюшинной клетчатки (клетчатка брыжейки поперечной ободочной кишки, корня брыжейки тонкой кишки и

9.5. Инфицированный панкреонекроз |

425 |

тазовая клетчатка). Наиболее значительные изменения в иммунном статусе происходят при проникновении гноя в свободную брюшную полость и развитии распространенного гнойного перитонита.

Для диагностики ранних гнойных осложнений панкреонекроза чрезвычайно важное значение имеют течение болезни и инструмен тальных исследований (УЗИ, КТ, МРТ).

УЗИ показывает сформированные жидкостные образования, их «зрелость», секвестры, плотные включения и др.

При КТ поджелудочной железы и забрюшинного пространства выявляют жидкостные образования в раннем периоде заболе вания — панкреатогенные абсцессы, забрюшинную флегмону. КТ позволяет оценить изменения в железе и забрюшинной клетчатке в сроки 3—10 дней, а также планировать чрескожную пункцию и/или дренирование жидкостных образований, уточнить хирургический доступ и объем оперативного вмешательства.

Более четкую дифференцировку плотных и жидкостных струк тур в поджелудочной железе, окружающих ее тканях, информацию о состоянии соседних органов дает МРТ.

Клиническая картина, данные УЗИ, КТ, МРТ позволяют опреде лить деструкцию железы, окружающих тканей, жидкостные образо вания, предположить гнойный панкреонекроз и его осложнения. При пункции жидкостных образований получают экссудат для бактериоскопического и бактериологического исследования.

Показанием для пункции и чрескожного дренирования служат абсцессы поджелудочной железы, парапанкреатические абсцессы. Пункция гнойника, выполняемая под контролем УЗИ и КТ, имеет диагностическое и лечебное значение. При тонкоигольной пункции жидкостного образования получают материалы для бактериоскопического и бактериологического исследования. Выявление пато генной флоры еще до появления клинических признаков абсцесса указывает на инфицирование жидкостного образования в поджелу дочной железе или окружающих тканях. При пункции можно полу чить жидкое содержимое или густой гной. В пунктате могут быть плотные некротические массы. При густом гное, обилии некроти ческих масс показано хирургическое лечение. При жидком содержи мом проводят дренирование полости гнойника. При множественных ограниченных скоплениях жидкости с перегородками, карманами показано хирургическое лечение — вскрытие и дренирование гной ника. Пункционное дренирование может быть методом подготовки

426 Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии

больного к хирургической операции. Дренирование абсцесса, аспи рация содержимого, повторные обильные промывания полости гнойника растворами антисептиков и протеолитических ферментов позволяют добиться санации и рубцевания полостей диаметром до 3 см. При тяжелом состоянии больных чрездренажная санация позволяет подготовить их к операции.

Абсцессография уточняет размеры, форму абсцесса, карманы, воз можность сообщения гнойника с протоковой системой поджелудочной железы, органами желудочно-кишечного тракта. Повторные пункции, дренирование гнойника в ряде случаев приводят к спадению стенок, рубцеванию полостей, но при абсцессах больших размеров, как и при многокамерных гнойниках, адекватная санация недостижима.

При лапароскопическом исследовании в брюшной полости часто обнаруживают множество олеонекрозов и выраженный инфильтра- тивно-воспалительный процесс в верхнем этаже брюшной полости.

Информация, получаемая при использовании неинвазивных мето дов исследования (УЗИ, КТ, МРТ), значительно ограничивает показа ния к лапароскопии.

При обследовании больных переходят от простых методов к слож ным, от неинвазивных — к инвазивным, от безопасных — к риско ванным.

Инфицированный крупноочаговый панкреонекроз служит показанием к хирургическому лечению на 2-й неделе заболевания. Инфицированные некротические ткани представлены серо-черной неоднородной замазкообразной массой, четких признаков демарка ции нет. В ряде случаев определяют отграничение зоны некроза в виде грязной массы. При операции, проводимой в более поздние сроки, отграничение очагов некроза с гнойным содержимым четкое, иногда они представлены мелкими абсцессами. При поздних сроках (3-4 нед от начала заболевания) бывают уже сформированные абсцессы под желудочной железы, сальниковой сумки, забрюшинной клетчатки.

Лечение сформировавшихся абсцессов начинают с пункции и дре нирования под ультразвуковым контролем. Неэффективность закры того лечения служит показанием к операции.

При абсцессе поджелудочной железы, сальниковой сумки брюш ную полость вскрывают верхнесрединным лапаротомным разрезом, рассекают желудочно-ободочную связку. Образовавшееся в связке окно расширяют зеркалами, осматривают переднюю поверхность поджелудочной железы. При обнаружении некроза, абсцесса или

.9.5. Инфицированный панкреонекроз |

427 |

диффузного пропитывания железы гноем (флегмонозная форма гной ного панкреатита), брюшину, покрывающую железу, рассекают по длиннику железы. Гной, легко отделяющиеся некротизированные участки железы удаляют. К местам рассеченной брюшины подводят 1-2 марлевых тампона и дренажную трубку.

Изолируют вскрытую сальниковую сумку и выведенные тампоны путем предварительного подшивания рассеченной связки к парие тальной брюшине и апоневрозу по краям лапаротомного разреза. Рану брюшной стенки послойно ушивают до места выведения тампонов.

При абсцессах поджелудочной железы по ее задней поверхности, когда гной в сальниковой сумке не определяется, рассекать парие тальную брюшину над железой, т.е. вскрывать гнойник через саль никовую сумку, нецелесообразно из-за опасности инфицирования брюшной полости. В подобных случаях абсцесс поджелудочной желе зы и парапанкреатическую клетчатку следует вскрыть внебрюшинно через поясничный разрез. Сальниковую сумку дренируют отдельно.

При гнойном панкреатите — асбсцессе сальниковой сумки дрени руют сальниковую сумку (оментобурсостома), а забрюшинное про странство через люмботомический разрез дренируют.

Во время операции по поводу деструктивного панкреатита не всег да удается полностью удалить некротические ткани, купировать вос палительный процесс и окончательно санировать брюшную полость, сальниковую сумку, поджелудочную железу и парапанкреатическую клетчатку. Для выполнения многократных этапных некрэктомий формируют оментобурсопанкреатостому с последующими много кратными некрэктомиями участков поджелудочной железы и эндо скопическим контролем за процессом регенерации в сальниковой сумке и забрюшинном пространстве.

Оментобурсопанкреатостому формируют следующим образом (рис. 9.7). Из верхней части рассеченной желудочно-ободочной связки формируют складку-дубликатуру, которую подшивают к задней стенке начального отдела двенадцатиперстной кишки и желудка, тем самым закрывая сальниковое отверстие и прерывая сообщение сальниковой сумки со свободной брюшной полостью. Из нижней части рассеченной желудочно-ободочной связки также формируют складку-дубликатуру, которую подшивают к париетальной брюшине на 1-2 см ниже нижнего края поджелудочной железы. Через париетальную брюшину вводят в

парапанкреатическую клетчатку трубку на глубину 1-2 см для дрениро вания. Верхний и нижний края сформированных складок-дубликатур

428 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

Рис. 9.7. Дренирование и санация сальниковой сумки при гнойном панкреа тите: а — рассечение желудочно-ободочной связки; б — формирование оментобурсостомы; в - дренирование сальниковой сумки; г - этапные санации, некрэктомии

9.5. Инфицированный панкреонекроз |

429 |

подшивают к краям лапаротомной раны. Сформированная оментобурсопанкреатостома служит для осмотра и санации сальниковой сумки, а также для этапной некрэктомии с использованием лапароскопа, ректоскопа.

При распространенном перитоните сочетают формирование оментобурсо- и лапаростомы, как правило, при развитии распространенно го гнойного перитонита на фоне деструкции поджелудочной железы.

Ограниченный перитонит только в верхнем этаже брюшной полос ти является показанием к однократной интраоперационной санации брюшной полости, ее дренированию и ушиванию раны передней брюшной стенки до оментобурсопанкреатостомы.

При распространенном гнойном перитоните с тяжелой эндогенной интоксикацией чаще накладывают лапаростому при помощи застеж ки-молнии (см. «Гнойный перитонит»).

В этих случаях в послеоперационном периоде необходимы мак симальное отграничение очага деструкции в поджелудочной железе и этапные санации брюшной полости до ликвидации перитонита. Воспаление в брюшной полости разрешается значительно раньше, чем деструкция в поджелудочной железе, особенно при переходе гнойного процесса на парапанкреатическую клетчатку.

Для санации используют ультразвуковую кавитацию (аппарат УРСК-7Н при частоте колебаний 26,5 кГц и амплитуде 0,04—1,1 мм в течение 5—6 мин).

При гнойном расплавлении большей части поджелудочной железы во время операции удаляют свободные некротические массы с по следующей ультразвуковой санацией. Вмешательство на парапанкре атическои клетчатке включает продольное рассечение брюшины по нижнему и верхнему краю поджелудочной железы, удаление гноя и некротизированных тканей и дренирование через поясничный разрез.

План ведения больных с использованием оментобурсопанкре атостомы строится индивидуально. Со 2-го дня после операции с интервалом 24—48 ч регулярно выполняют этапные эндоскопические ревизии и санации сальниковой сумки, некрэктомии поджелудочной железы и санацию парапанкреатическои клетчатки до получения клинического эффекта.

Санации осуществляют под внутривенным общим обезболи ванием. Из сальниковой сумки удаляют тампоны и промывают ее раствором антисептика. В полость сальниковой сумки вводят сте рильный жесткий эндоскоп (ректоскоп, бронхоскоп), осматривают