Infekcii_v_chirurgii_Gostigchev

.pdf450 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

Рентгенологически определяются высокое стояние купола диа фрагмы, ее малоподвижность или неподвижность, выпот в плевраль ной полости на стороне поражения. Газ располагается над уровнем жидкости. При двухмерном ультразвуковом сканировании можно обнаружить полость с содержимым, вокруг которого имеется плотная капсула. Подвижность диафрагмы ограничена.

В крови отмечают лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ.

Поддиафрагмальный абсцесс следует дифференцировать с ост рыми заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства (холецистит, панкреатит, пиелонефрит и пр.), экссудативным и сухим плевритом, инфекционными заболеваниями (брюшной тиф). Помочь в диагностике могут рентгенологическое исследование и УЗИ, а также пункция, которую лучше производить под рентгенологическим, ультразвуковым или компьютерно-томо графическим контролем.

Оперированным больным делают рентгенографию в прямой и боковой проекциях. При поддиафрагмальном абсцессе определяют объемное образование, уровень жидкости, газовый пузырь в поддиа фрагмальном пространстве. Косвенные признаки: высокое стояние купола диафрагмы, скопление жидкости в плевре, ателектазы базальных сегментов легкого. При многоосевом исследовании в вертикаль ном положении больного определяют ограничение подвижности и высокое расположение диафрагмы, иногда газовый пузырь, скопление жидкости в реберно-диафрагмальном синусе. К косвенным призна кам относят смещение и нечеткость контуров смежных органов.

УЗИ в раннем послеоперационном периоде можно проводить у постели больного. Метод позволяет определить или исключить огра ниченное или распространенное скопление жидкости в брюшной полости. Сонография может подтвердить абсцесс, но не исключить его, не дифференцирует инфицированные и неинфицированные скопления жидкости в поддиафрагмальном пространстве. К досто инствам метода следует отнести возможность динамического наблю дения в послеоперационном периоде.

КТ имеет преимущества перед УЗИ, но для ее проведения необ ходима специальная подготовка; при использовании контрастных веществ метод позволяет определить не только локализованные скоп ления жидкости, но и ее происхождение (гематома, гной, серозная жидкость) по плотности.

9.8. Поддиафрагмальный абсцесс |

451 |

Пункция жидкостного образования под ультразвуковым наведе нием или контролем КТ разрешает многие диагностические сомне ния. Она позволяет определить происхождение жидкости, получить материал для бактериологического исследования, удалить гной, промыть полость гнойника раствором антисептика, подвести дре наж для последующей санации. Как диагностический инвазионный метод его используют тогда, когда все другие неинвазивные методы не дали результатов.

Лечение. В период формирования поддиафрагмального абсцесса можно ограничиться консервативной терапией — антибактериальной, дезинтоксикационной, инфузионной. С помощью пункций можно уда лять экссудат и вводить в полость антисептики. Пункционное лечение сформировавшегося поддиафрагмального абсцесса нецелесообразно из-за малой эффективности и большой вероятности осложнений.

Оперативный доступ к гнойнику зависит от его расположения. От правильного установления локализации поддиафрагмального абсцесса и рационального оперативного доступа к нему зависит и успех лечения.

При правосторонних передневерхнем и нижнем (подпеченочном) абсцессах (наиболее частая локализация) основной доступ право сторонний подреберный. Левосторонние (верхний, преджелудочный (передненижний), задненижний (абсцесс сальниковой сумки) вскрывают чрезбрюшинным доступом, используя верхнесрединную лапаротомию. Для вскрытия и дренирования высоких правосторонних абсцессов (верхнепереднего, задневерхнего) и левосторонних — верх него и околоселезеночного абсцессов, а также забрюшинных поддиафрагмальных абсцессов удовлетворяет внеплеврально-внебрюшин- ный доступ Мельникова.

Внеплеврально-внебрюшинный подход осуществляют по ходу VIII—IX ребер сбоку или по ходу XI—XII ребер сзади с их резекци ей. Диафрагму обнажают, отслаивая плевральный синус вверх. При таком оперативном доступе инфицирование плевральной и брюшной полостей исключено, что делает его предпочтительным при соответ ствующей локализации абсцесса.

Поддиафрагмальный абсцесс вскрывают кратчайшим путем, экстраплеврально и экстраперитонеально, обеспечивая адекват ные условия для дренирования. Доступ к поддиафрагмальному абс цессу определяется его локализацией, следует учитывать условия для дренирования: разрез производят у нижнего полюса абсцесса.

452 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

Передние доступы, особенно при больших гнойниках, не обеспечива ют хорошего дренирования, поэтому их дополняют контрапертурой. Внеплевральные доступы удобны для подхода к поддиафрагмальным абсцессам любой локализации, кроме низко расположенных.

Вскрытие срединного (центрального) поддиафрагмального абсцесса

иабсцесса прегастральной сумки не представляет трудностей и про изводится через срединную рану или по рубцу. Не следует разрушать спайки, отграничивающие гнойник от нижнего этажа брюшной полости. Таким же отграничивающим барьером являются поперечная ободочная кишка с ее брыжейкой и спайки, образовавшиеся между этой кишкой, большим сальником и брюшиной передней брюшной стенки. Распустив кожные швы и раскрыв рану, рассекают апоневроз

ибрюшину, начиная с верхнего конца рубца в надчревной области. Частично раскрывают рану и обследуют гнойник пальцем, удаляют отсосом гной. Рану расширяют на протяжении, достаточном для хорошего дренирования.

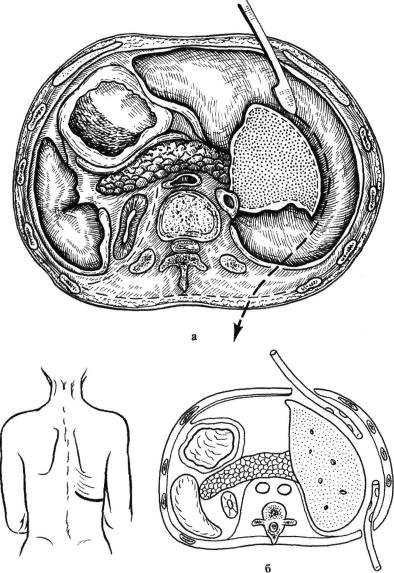

Вскрытие переднего или передневерхнего правосторонних поддиафрагмальных абсцессов производят из переднего или бокового доступа. Разрез длиной 10—12 см начинают от наружного края прямой мышцы живота и продолжают кнаружи и книзу параллельно реберной дуге. Боковой доступ проходит параллельно реберной дуге от среднеключичной до средней подмышечной линии. Рассекают наружную и внутреннюю косые мышцы живота до поперечной фасции и предбрюшинной клетчатки. Отслаивают брюшину тупым путем пальцем или инструментом, используя при необходимости гидравлическую пре паровку тканей, проникают в пространство между диафрагмой и фас цией, отслаивают фасцию вместе с брюшиной. Пальцем пальпируют гнойник, вскрывают и аспирируют гной электроотсосом (рис. 9.11). Если гнойник не обнаружен, производят пункцию инфильтрата и по игле вскрывают его. Полость абсцесса обследуют пальцем, разделяют перемычки, тяжи, стараясь не разрушать сформировавшуюся капсу лу. Если при ревизии оказывается, что полость гнойника большая и занимает не только переднее, но и задневерхнее пространство, распо ложена высоко под куполом диафрагмы, то ее дренирование из перед него или бокового разреза будет явно недостаточным. В этих случаях необходимо наложить контрапертуру, чтобы обеспечить адекватное дренирование в положении больного на спине. Через контрапертуру дренируют самую нижнюю точку абсцесса. Если полость гнойника доходит до серповидной связки печени, что определяется корнцан-

9.8. Поддиафрагмальный абсцесс |

453 |

Рис. 9.11. Внебрюшинный доступ к правостороннему передневерхнему поддиафрагмальному абсцессу, а — вид спереди; б — вид сбоку

гом, проведенным по верхней поверхности печени до наружного края серповидной связки, эту связку протыкают или обходят снаружи, корнцанг проводят под XII ребро. Концом инструмента выпячивают и рассекают кожу, корнцанг выводят наружу. Рану расширяют, гнойник опорожняют. Обратным движением корнцанга проводят дренажную трубку, которую фиксируют одним швом к коже (рис. 9.12). Подобный метод дренирования применяют при обширных гнойниках, распо ложенных в задневерхнем надпеченочном пространстве, или тогда, когда абсцесс захватывает одновременно передне- и задневерхние отделы надпеченочного пространства (Литтман И., 1970).

При менее обширных гнойниках, занимающих передневерхнее или боковое пространство, дополнительное дренирование можно выполнить следующим образом. Дополнительный разрез кожи дли ной 2-3 см производят на 5-6 см кнаружи от края первого разреза при переднем доступе. По направлению ко второму разрезу из первого внебрюшинно проводят корнцанг и мышцы расслаивают. Разводят края раны, обнажают брюшину и рассекают ее или проходят тупым путем, проникая в полость абсцесса у его нижнего края. Показанием

454 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

Рис. 9.12. Дренирование правостороннего передневерхнего надпеченочного абсцесса, а — проведение инструмента для наложения контрапертуры и дре нирования; б — дренажные трубки в поддиафрагмальном пространстве

9.8. Поддиафрагмальный абсцесс |

455 |

для подобного дренирования служат абсцессы, распространяющиеся в задневерхний и боковой отделы правого надпеченочного простран ства. В таких случаях при исследовании полости гнойника палец или инструмент уходит за купол печени и дренирование через передний или боковой разрезы будет недостаточным.

Из переднего доступа можно вскрыть передневерхний, из боко вого — задневерхний абсцесс, чрезбрюшинно вскрывают нижний (подпеченочный) абсцесс.

Вскрытие задненижнего правостороннего поддиафрагмалыюго абс цесса производят из подплеврального трансдиафрагмального доступа (рис. 9.13). Больного укладывают на левый бок с валиком под нижними ребрами, левая нога согнута в коленном суставе и приведена к животу.

Кожный разрез длиной около 12 см проводят по ходу XII ребра, пересекают широчайшую мышцу спины, обнажают и поднадкостнично резецируют XII ребро. При резекции ребра важно не повредить плевру. Далее меняют направление разреза, который проводят ниже и параллельно краю плеврального синуса по проекционной линии, идущей горизонтально от остистого отростка I поясничного позвон ка. Рассекают нижнюю заднюю зубчатую мышцу, в косом направ лении ложе XII ребра и спереди межреберную мышцу. Обнажают нижнезаднюю поверхность диафрагмы, которую пересекают в гори зонтальном направлении, а затем пальцем и тупферами отслаива ют от диафрагмы париетальный листок брюшины, продвигаясь по направлению вверх и кпереди по задней поверхности почки и печени.

Нащупав указательным паль цем гнойник (если пальпаторно не удается определить положение гнойника, прибегают кпункции), изолируют салфетками окружа ющие ткани и абсцесс вскрыва ют. Постепенно с перерывами удаляют гной электроотсосом. Полость гнойника обследуют пальцем, разделяют перемычки и вводят дренажную трубку.

Р и с 9.13. Внебрюшинный доступ к правостороннему задненижнему поддиафрагмальному абсцессу

456 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

Внеплевральный доступ к поддиафрагмальному пространству по Мельникову применим для вскрытия высоких верхнепередних, задневерхних поддиафрагмальных абсцессов, правого и левого внебрюшинных и околоселезеночного абсцессов. По существу этот доступ к поддиафрагмальным гнойникам является универсальным (рис. 9.14). Больного укладывают на левый бок с валиком под левым нижне реберным отделом грудной клетки с согнутой в коленном суставе и приведенной к животу левой ногой и вытянутой правой. Разрез кожи длиной 13-15 см производят по ходу X ребра между передней и задней подмышечными линиями. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностную фасцию, заднюю нижнюю зубчатую мышцу. На про тяжении 8-10 см резецируют поднадкостнично IX и X ребра и у ниж него края разреза вскрывают диафрагмальный промежуток, а выше в виде складки плевры определяется плевральный синус, соединенный

Рис. 9.14. Вскрытие позадидиафрагмальноых абсцессов по Мельникову: а — линия разреза кожи; б — рана после поднадкостничной резекции двух ребер (пунктиром обозначена линия рассечения тканей); в - обнажены реберно-диафрагмальный синус плевры (1) и диафрагма (2); г - рассечена диафрагма (2) и обнажена брюшина (3); д - вскрытие абсцесса

9.8. Поддиафрагмальный абсцесс |

457 |

тяжами с краем ребер. Преддиафрагмальное пространство расширя ют, мобилизовав плевральный синус путем пересечения соединитель нотканных тяжей, синус отодвигают тупым путем кверху на 2—3 см в результате отслаивания плевры от грудной стенки и диафрагмы. Для предупреждения разрывов плевры ее отслаивают вместе с фасцией; если плевра повреждена, ее ушивают отдельными швами вместе с прилежащими тканями. А.В. Мельников рекомендовал накладывать швы через плевральный синус и диафрагму.

Диафрагму рассекают по ходу волокон на всю длину разреза и ее края подшивают к мышцам грудной стенки. Внутрибрюшную фасцию отслаивают вместе с париетальной брюшиной; обнаружив абсцесс, его вскрывают, осушают и дренируют трубкой диаметром 10—12 мм. Если гнойник не удается обнаружить, то отслаивают брюшину в сторону от разреза и производят пункцию поддиафрагмального пространства иглой с пустым шприцем. Обнаружив гной, вскрывают абсцесс и дре нируют его полость.

Подреберным чрезбрюшинным доступом справа вскрывают подпеченочные абсцессы, а иногда передние надпеченочные, если они ста новятся случайной находкой во время операции. Верхнесрединный, лапаротомный доступ применяют при левосторонних абсцессах. Это релапаротомии при осложнении гнойно-воспалительным процессом ближайшего послеоперационного периода после вмешательства на желчных путях, желудке, двенадцатиперстной кишке. В подреберье, надчревной области определяются воспалительный инфильтрат и гиперемия кожи. К этому времени, как правило, гнойник в брюшной полости отграничен спайками. Если при вскрытии брюшной полос ти в правом подреберье обнаружен передний поддиафрагмальный абсцесс, то определяют его положение, границы и принимают меры, предупреждающие инфицирование брюшной полости. Отдельными узловыми швами подшивают свободный край печени к нижнему краю раны брюшной стенки, к латеральному отделу подводят мар левые тампоны. Изнутри гнойник ограничен серповидной связкой. После этого абсцесс вскрывают и дренируют.

Задненижний левосторонний поддиафрагмальный абсцесс (абсцесс сальниковой сумки), причиной которого могут быть гнойный панк реатит, перфорация язвы задней стенки желудка, вскрывают чрезбрюшинно и дренируют через окно в желудочно-ободочной связке. Верхнесрединным лапаротомным разрезом вскрывают брюшную полость, желудочно-ободочную связку рассекают, предварительно

458 |

Глава 9. Инфекции в абдоминальной хирургии |

отграничив от брюшной полости салфетками место вскрытия связки. Если абсцесс прилежит к связке или гной находится в сальниковой сумке, его удаляют отсосом, осушают полость сумки и края разреза связки подшивают по всей окружности к париетальной брюшине. Если абсцесс в сальниковой сумке сформирован, отграничен спайка ми, то края рассеченной связки подшивают к париетальной брюшине до вскрытия абсцесса. Через сформированную бурсостому диаметром 5—7 см дренируют сальниковую сумку трубкой и марлевыми тампо нами. Рану брюшной стенки ушивают до тампонов. Если имеются затеки гноя к селезенке, к сальниковому отверстию, то гной удаляют через сальниковую сумку и подводят соответственно дополнительные дренажи.

В послеоперационном периоде лечение проводят так же, как и при любом другом гнойном заболевании: обеспечивают адекватный отток содержимого, промывают и обрабатывают полости антисептичес кими растворами, применяют протеолитические ферменты и физи ческие факторы, проводят дезинтоксикационную, инфузионную и антибактериальную терапию.

Поддиафрагмальный абсцесс при несвоевременном, неправиль ном лечении может привести к сепсису.

При консервативном лечении поддиафрагмального абсцесса про гноз неблагоприятен, при ранней диагностике и своевременном опе ративном вмешательстве исходы благоприятные.

9.9. МЕЖКИШЕЧНЫЙ АБСЦЕСС

Межкишечный абсцесс — ограниченное гнойное воспаление брю шины со скоплением гноя между кишечными петлями (межкишеч ный абсцесс), чаще в непосредственной близости от первичного источника воспаления, а также между париетальной и висцеральной брюшиной. Отграничение гнойника получается в результате склеи вания брюшины, а затем образования сращений между отдельными листками брюшины, петлями кишечника, их брыжейками и сальни ком. Локализация абсцессов самая различная (рис. 9.15; 9.16).

Такой абсцесс является осложнением острого аппендицита, пер форации полого органа, распространенного перитонита, несостоя тельности анастомоза после операций на органах брюшной полости.

9.9. Межкишечный абсцесс |

459 |

Место абсцесса соответствует деструктивно измененному органу, первичному гнойному очагу.

Абсцесс может быть как послеоперационным осложнением, так и осложнением гнойно-деструктивного процесса в органах. При внутрибрюшинном абсцессе, осложнившем послеоперационный период в первые 5—7 дней после операции, отмечается светлый промежуток. Первые симптомы появляются в эти сроки к концу этого периода: больные жалуются на вялость, потерю аппетита, лихорадку; в крови определяют лейкоцитоз. Развитие абсцесса сопровождается болями, соответствующими расположению гнойника в брюшной полости, формированием инфильтрата. У выздоравливающих от перитонита

Рис. 9.15. Наиболее частая локализация абсцессов при гнойном перитоните. 1 - правосторонний поддиафрагмальный абсцесс; 2 - левосторонний поддиафрагмальный; 3 — подпеченочный; 4 — абсцесс правой подвздош ной ямки; 5 — тазовый; 6 - абсцесс корня брыжейки сигмовидной кишки; 7 — межкишечный абсцесс