- •1. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ; ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ

- •1.1. Источники и классификация погрешностей результата численного эксперимента

- •1.2. Погрешности чисел

- •1.3. Погрешности арифметических операций

- •1.4. Погрешности функций

- •1.5. Особенности машинной арифметики

- •1.6. Лабораторная работа № 1. Определение абсолютной и относительной погрешностей приближенных чисел. Оценка погрешностей результата

- •1.7. Корректность вычислительной задачи

- •1.8. Обусловленность вычислительной задачи

- •1.9. Вычислительные методы, их классификация

- •2. ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ

- •2.1. Задача приближения функций

- •2.2. Интерполяция обобщенными многочленами

- •2.3. Полиномиальная интерполяция. Многочлен Лагранжа

- •2.4. Погрешность интерполяции

- •2.5. Конечные разности и их свойства

- •Доказательство

- •2.6. Разделенные разности и их свойства

- •2.9. Лабораторная работа № 2. Интерполирование и экстраполирование данных. Интерполяционный многочлен Лагранжа

- •2.10. Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными разностями

- •2.11. Лабораторная работа № 3. Интерполирование и экстраполирование данных. Интерполяционный многочлен Ньютона

- •2.12. Интерполяционные формулы Гаусса, Стирлинга и Бесселя

- •3. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ МНОГОЧЛЕНЫ

- •3.1. Постановка задачи и вывод формул метода наименьших квадратов

- •3.3. Глобальная полиномиальная интерполяция

- •3.4. Чувствительность интерполяционного многочлена к погрешностям входных данных

- •3.5. Многочлены Чебышева

- •3.6. Решение задачи минимизации оценки погрешности

- •3.8. Лабораторная работа №5. Экономизация степенных рядов

- •3.9. Локальная интерполяция

- •3.10. Сплайны, их свойства и построение

- •3.11. Погрешность приближения кубическими сплайнами

- •3.13. Тригонометрическая интерполяция. Дискретное преобразование Фурье и его реализация на ЭВМ

- •3.14. Матричная форма записи дискретного преобразования Фурье (ДПФ)

- •3.15. Алгоритм реализации ДПФ

- •3.16. Пример реализации алгоритма ДПФ при

- •3.17. Лабораторная работа № 7. Дискретное преобразование Фурье

- •4. ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

- •4.1. Простейшие формулы численного дифференцирования для первой производной

- •4.2. Формулы численного дифференцирования для второй производной

- •4.3. Формулы численного дифференцирования, основанные на интерполяции алгебраическими многочленами

- •4.4. Обусловленность формул численного дифференцирования

- •4.5. Простейшие квадратурные методы численного интегрирования

- •4.6. Оценка погрешностей простейших квадратурных формул

- •4.7. Квадратурные формулы интерполяционного типа

- •4.8. Квадратурные формулы Гаусса

- •4.9. Лабораторная работа № 8. Численное дифференцирование и численное интегрирование функций

- •5. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

- •5.1. Нормы векторов и матриц и их свойства

- •5.2. Обусловленность задачи решения системы линейных алгебраических уравнений

- •5.3. Метод Гаусса (схема единственного деления)

- •5.4. Метод прогонки

- •5.5. Метод простых итераций

- •5.6. Сходимость метода простых итераций

- •5.10. Постановка задачи нахождения собственных чисел

- •5.11. Подобные матрицы

- •5.12. Локализация собственных значений

- •5.13. Степенной метод

- •5.14. Вычисление собственных векторов методом обратных итераций

- •6. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ

- •6.1. Решение нелинейных уравнений

- •6.2. Метод Ньютона для уравнений

- •6.3. Сходимость метода Ньютона и трудности его применения

- •6.4. Метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений

- •6.6. Модификации метода Ньютона

- •6.7. Лабораторная работа № 11. Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона

- •7. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

- •7.1. Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка

- •7.2. Численные методы решения задачи Коши. Основные понятия и определения

- •7.3. Решение с помощью рядов Тейлора

- •7.5. Анализ ошибок, возникающих при использовании методов Рунге - Кутты

- •7.6. Методы прогноза и коррекции

- •7.7. Сравнение методов

- •7.8. Лабораторная работа № 12. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений

- •7.9. Решение задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений

- •7.11. Лабораторная работа № 13. Численное интегрирование систем дифференциальных уравнений первого порядка

- •8. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ (УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ)

- •8.1. Классификация уравнений математической физики

- •8.2. Простейшие задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям в частных производных

- •8.4. Уравнения параболического типа. Явные и неявные схемы

- •Доказательство

- •8.5. Уравнения гиперболического типа

- •8.6. Уравнения эллиптического типа

- •8.7. Свойства разностных схем для дифференциальных уравнений: способность аппроксимировать исходную дифференциальную задачу, устойчивость и сходимость

- •8.8. Некоторые обобщения

- •8.9. Лабораторная работа № 14. Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа методом сеток

- •8.10. Лабораторная работа № 15. Решение однородного уравнения колебаний струны методом сеток по неявной схеме.

Теорема 2.3. |

k -я конечная разность выражается через значения функции в k +1 |

|||||

точке по формуле |

k yi = ∑k (−1)k − j Ckj yi+ j , где Ckj = |

k! |

|

. |

(2.5.1) |

|

j!(k − j)! |

||||||

|

j=0 |

|

|

|||

В частности уже получена 2 yi = yi+2 − 2 yi+1 + yi , аналогично получаются формулы |

||||||

3 yi = 2 yi+1 − 2 yi = yi+3 − 2 yi+2 + yi+1 − yi+2 + 2 yi+1 − yi = yi+3 − 3yi+2 + 3yi+1 − yi , |

|

|||||

4 yi = yi+4 − 4 yi+3 + 6 yi+2 − 4 yi+1 + yi .

Коэффициенты, входящие в эти формулы, можно взять из треугольника Паскаля . |

]. |

|

Теорема 2.4. Пусть функция y = f (x) дифференцируема k раз на отрезке [xi , xi+k |

||

Тогда справедливо равенство k yi = hk f (k )(ζ), ζ (xi , xi+1 ). |

(2.5.2) |

|

Доказательство

Теорема в общем виде доказывается по индукции. Проверим ее выполнимость только

для n =1. |

|

= hf / (ζ)= f |

|

|

|

, то есть f (x |

|

|

|

)= f (x |

|

)+ h |

f / (ζ), ζ (x |

|

|

|

). |

f |

k |

k +1 |

− f |

k |

k |

+ h |

k |

k |

k |

, x |

k +1 |

||||||

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

Но последняя формула - формула Лагранжа для y = f (x). Для последующих n теоре-

ма доказывается по индукции. Эта формула может быть применима для оценки погрешности

при интерполяции, когда функция задана только таблично. Если h |

k |

мало, то |

k |

f |

0 |

можно |

||||

hk |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

f (x ). |

|||

приближенно принять за M k = max |

|

f (k )(x) |

|

и, таким образом, оценить погрешность |

|

|

||||

|

|

|

|

|||||||

[x0 , xk ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

В реальных вычислениях таблица конечных разностей k yi |

|

строится по значениям |

||||||||

yi , каждое из которых содержит погрешность ε j = y j − y j . Тогда в силу формулы (2.5.1)

вычисленные значения k y j содержат неустранимые ошибки |

|

||||||||

|

|

|

|

εi(k ) = |

k yi − |

k yi = ∑k (−1)k − j Ckj εi+ j . |

(2.5.3) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

j=0 |

|

Пусть |

|

εi |

|

≤ ε для всех |

i , тогда можно получить гарантированную оценку |

|

|||

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

εi(k ) |

k |

k |

|

|

|

|

|

|

|

≤ ∑Ckj ε = ε∑Ckj = 2k ε. |

(2.5.4) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

j=0 |

j=0 |

|

|

|

|

|

2.6. Разделенные разности и их свойства |

|

||||

Пусть функция y = f (x) задана на таблице x0 , x1 , x2 ,..., xn значений аргумента с про-

извольным шагом, причем точки таблицы занумерованы также в произвольном порядке. |

|||||||||

Величины f (xi ; xi+1 )= |

f (xi+1 )− f (xi ) |

|

называются разделенными разностями пер- |

||||||

|

xi+1 − xi |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

вого порядка функции y = f (x) в узлах |

xi , xi+1. Аналогично определяются разделен- |

||||||||

ные разности более высокого порядка: f (xi ; xi+1; xi+2 )= |

f (xi+1; xi+2 )− f (xi ; xi+1 ) |

- разде- |

|||||||

xi+2 − xi |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||

ленная разность второго порядка в узлах |

xi , xi+1 , xi+2 . Разделенной разностью |

k -го по- |

|||||||

рядка называется число |

|

|

|

|

|

||||

f (xi ; xi+1;...; xi+k )= |

f (xi+1; xi+2 ;...; xi+k )− f (xi ; xi+1;...; xi+k −1 ) |

. |

(2.6.1) |

||||||

|

|||||||||

|

|

|

|

xi+k − xi |

|

|

|

|

|

Блез Паскаль (1623-1662) - французский математик.

29

Эти разности также можно записывать в виде треугольной таблицы:

x0 |

f (x0 ) |

|

|

|

|

|

f (x0 ; x1 ) |

|

|

||

x |

f (x ) |

|

|

f (x0 ; x1; x2 ) |

|

1 |

1 |

|

) |

|

|

|

f (x ; x |

2 |

|

f (x0 ; x1; x2 ; x3 ) |

|

|

1 |

|

|

|

|

x2 |

f (x2 ) |

|

|

f (x1; x2 ; x3 ) |

f (x0 ; x1; x2 ; x3 ; x4 ) |

|

f (x2 ; x3 ) |

|

f (x1; x2 ; x3 ; x4 ) |

||

x3 |

f (x3 ) |

|

|

f (x2 ; x3 ; x4 ) |

f (x1 ; x2 ; x3 ; x4 ; x5 ) |

f (x3 ; x4 )  f (x2 ; x3 ; x4 ; x5 )

f (x2 ; x3 ; x4 ; x5 )

x4 |

f (x4 ) |

f (x3 ; x4 ; x5 ) |

|

f (x5 ) |

f (x4 ; x5 ) |

x5 |

|

Разделенные разности обладают рядом замечательных свойств, изложенных в следующих теоремах.

Теорема 2.5. Разделенная разность f (xi ; xi+1; xi+k ) является симметричной функцией своих аргументов xi , xi+1 ,..., xi+k (то есть ее свойства не меняются при любой их пе-

рестановке).

Теорема 2.6. Разделенная разность |

k -го порядка выражается через значения |

|||||||||||||||||||||||||||||||

функции следующим образом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f (x |

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

f (x0 ; x1;...; xk )= ∑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

(2.6.2) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

(x |

i |

− x |

0 |

)(x |

i |

− x )...(x |

i |

− x |

|

)(x |

i |

− x |

i+1 |

)...(x |

i |

− x |

k |

) |

||||||||||||||

|

|

|

i=0 |

|

|

|

|

1 |

|

|

i−1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

Легко заметить, что под знаком суммы стоят коэффициенты a0 , a1 ,..., ak |

обобщенного |

|||||||||||||||||||||||||||||||

многочлена Φm (x), которые мы получали при выводе формулы Лагранжа (2.3.3). Теорема 2.6 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

доказывается методом математической индукции; проверим ее лишь для |

|

k =1. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

f (x |

0 |

; x )= |

f |

(x0 ) |

+ |

f (x1 ) |

= |

|

|

|

|

f (x1 )− f (x0 ) |

|

|

|

|

. |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

1 |

|

x0 |

− x1 |

|

|

|

x1 − x0 |

|

|

|

|

|

x1 |

− x0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

1442443 |

|

|

|

|

|

|

1442443 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

по формуле (2.6.2) |

после приведения к общему знаменателю |

|

||||||||||||||||||||||||||

Теорема 2.7. Пусть функция |

y = f (x) |

имеет на отрезке [a, b], содержащем точки |

||||||||||||||||||||||||||||||

xi , xi+1 ,..., xi+k , производную порядка k . Тогда справедливо равенство |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

f (xi ; xi+1 ;...; xi+k |

)= |

f (k )(ζ) |

, ζ (a, b). |

|

|

|

|

|

|

|

|

(2.6.3) |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Теорема 2.8. В случае когда таблица значений аргумента имеет постоянный шаг h , конечная и разделенная разность связаны соотношением

f (x |

; x |

|

;...; x |

|

)= |

k yi |

. |

(2.6.4) |

|

|

|

||||||

i |

|

i+1 |

|

i+k |

|

hk k! |

|

|

Для k =1 доказательство теоремы очевидно.

2.7. Интерполяционный многочлен Ньютона

Пусть функция y = f (x) задана в n +1 точках таблично, то есть известны

Исаак Ньютон (1643-1727) - английский физик, астроном и математик.

30

|

|

x0 |

|

|

|

x1 |

|

|

|

x2 |

|

|

|

... |

|

|

|

xn |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

y0 |

|

|

|

y1 |

|

|

|

y2 |

|

|

... |

|

|

|

yn |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Алгебраический многочлен |

|

n -й степени |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

Pn (x)= f (x0 )+ f (x0 ; x1 )(x − x0 )+ f (x0 ; x1 ; x2 )(x − x0 )(x − x1 )+... |

|

|||||||||||||||||||

+ f (x0 ; x1 ;...; xn )(x − x0 )(x − x1 )...(x − xn−1 )= ∑n |

f (x0 ; x1 ;...; xk )ωk (x), |

(2.7.1) |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k =0 |

ω0 (x)≡1 |

|

|||||

|

|

|

ωk (x)= (x − x0 )(x − x1 )...(x − xk −1 ), |

|

|||||||||||||||||

называется интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями.

Очевидна аналогия формулы (2.7.1) с формулой Тейлора. Действительно, так как по теоре- |

|||||||||||||||||||||||

ме 2.7 |

f (x |

0 |

; x ;...; x |

i+k |

)= |

f (k )(ζ) |

, |

то P |

(x) = f (x |

0 |

)+ |

f / (ζ) |

(x − x |

0 |

) + |

f // (ζ) |

(x − x |

0 |

)(x − x )+... |

||||

|

|

1 |

|

|

k! |

n |

|

1! |

|

|

2! |

|

|

|

|

1 |

|||||||

Формулы подраздела 2.4 о погрешности интерполяции f (x)− P (x)= |

f (n+1)(ζ) |

ω |

|

|

(x) в точке |

||||||||||||||||||

(n +1)! |

|

|

|

||||||||||||||||||||

x , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

n+1 |

|

||||

не |

|

являющейся |

узловой, |

можно |

|

уточнить |

|

следующим |

|

образом: |

|||||||||||||

f (x)− Pn (x) |

= f (x0 ; x1 ;...; xn ; x)ωn+1 |

(x). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2.7.2) |

|||||||

В практическом плане формула (2.7.1) обладает рядом преимуществ перед формулой Лагранжа. Если, например, по каким-либо причинам необходимо увеличить степень интерполяционного многочлена на единицу, добавив в таблицу еще один узел xn+1 , то при использовании формулы Лагранжа это приведет не только к увеличению числа слагаемых, но и к

необходимости вычислять каждое из них заново. В то же время для вычисления Pn (x) по |

||||

формуле Ньютона (2.7.1) достаточно добавить к Pn (x) |

лишь очередное слагаемое, так как |

|||

Pn+1 (x)− Pn (x)= f (x0 ; x1 ;...; xn ; xn+1 )ωn+1 (x). Если величина |

|

xn+1 − x |

|

мала, а функция y = f (x) |

|

|

|||

достаточно гладкая, то справедлива оценка: f (x0 ; x1;...; x |

n ; x)≈ f (x0 ; x1;...; xn ; xn+1 ), из кото- |

|||

рой, с учетом предыдущего равенства, следует, что f (x)− Pn (x)≈ Pn+1 (x)− Pn (x). |

Тогда вели- |

||||

чину |

|

||||

εn = |

|

Pn+1 (x)− Pn (x) |

|

|

(2.7.3) |

|

|

||||

можно использовать для практической оценки погрешности интерполяции. |

|

||||

2.8. Вычислительная схема Эйткена

Согласно этой схеме интерполяционные многочлены любого вида вычисляются последовательно по формулам

Pi,i+1 |

(x)= |

|

1 |

|

|

|

|

yi |

xi − x |

|

, |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

xi+1 − xi |

|

|

yi+1 |

xi+1 − x |

|

|

|

|||||||||||

Pi,i+1,i+2 |

(x)= |

|

|

1 |

|

|

|

|

Pi,i+1 |

(x) |

xi |

|

− x |

|

, |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

Pi+1,i+2 (x) |

xi+2 − x |

|

||||||||||

xi+2 |

− xi |

|||||||||||||||||

Pi,i+1,i+2,i+3 |

(x)= |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

Pi,i+1,i+2 (x) |

|

|

xi − |

|

x |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

Pi+1,i+2,i+3 (x) xi+3 − x |

||||||||||||

|

xi+3 |

− xi |

||||||||||||||||

и так далее. Интерполяционный многочлен n -й степени, принимающий в точках значения yi , i = 0, n, запишется следующим образом:

(2.8.1)

x0 , x1 ,..., xn

Александр Крег Эйткен (1895-1967) - английский математик.

31

|

|

|

|

|

|

|

P |

|

(x)= |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

P0,1,...,n−1 (x) |

|

x0 |

|

− x |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2.8.2) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P1,2,...,n (x) xn |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

0,1,2...,n |

|

|

|

xn |

− x0 |

|

|

|

|

− x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

Действительно, из первой формулы (2.8.1) |

|

при i = 0 сразу получаем |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

P |

(x) = |

y0 (x1 − x)− y1 (x0 − x) |

= y |

|

|

x − x1 |

|

+ y |

|

|

x − x0 |

|

≡ L (x) = |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

− x |

|

|

|

x |

− x |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

0,1 |

|

|

|

|

x − x |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

|

|

|

1 |

|

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

= y |

|

|

x − x0 + x0 − x1 |

+ y |

|

|

|

x − x0 |

|

= y |

|

|

x0 − x1 |

|

+ y |

|

|

|

|

x − x0 |

|

|

+ y |

|

x |

− x0 |

= |

|||||||||||||||||||||||||

0 |

|

|

1 x |

|

− x |

|

|

|

0 x |

|

− x |

|

0 x |

|

− x |

|

|

1 x |

− x |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

x |

0 |

− x |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

0 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

0 |

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|||||||||||

= y |

0 |

|

+ (y1 − y0 )(x |

− x0 ) = y |

0 |

|

+ |

y1 |

− y0 |

(x − x |

0 |

) |

|

= y |

0 |

|

+ f (x |

0 |

; x )(x − x |

0 |

) |

≡ P (x). |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

x1 − x0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x1 |

− x0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Остальные |

формулы |

проверяются |

|

|

|

аналогично. |

|

|

Кроме |

того, |

мы |

получили, что |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L1 (x)≡ P1 (x). Это действительно так по теореме о единственности интерполяционного многочлена n -й степени. Таким образом, Ln (x) и Pn (x) тождественно совпадают и являются по сути лишь разной формой записи единого интерполяционного многочлена n -й степени.

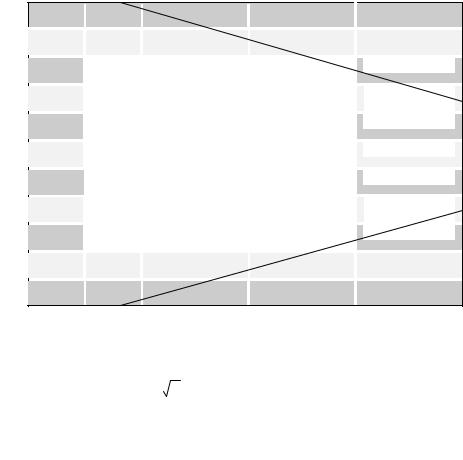

Схема Эйткена применяется там, где не нужно общее выражение Pn (x), а нужно лишь его значение при конкретных x , и при этом значения функции даны в достаточно большом числе узлов. Вычисления по схеме Эйткена удобно вести с помощью таблицы, аналогичной таблице конечных или разделенных разностей:

x0 |

x1 |

x2

x3

...

xn−1

xn

y0 |

P0,1

|

y1 |

|

|

|

|

|

|

|

P0,1,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P1,2 |

|

|

|

|

|

P0,1,2,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

y2 |

|

|

|

|

|

|

|

P1,2,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P2,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

y3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pn−3,n−2,n−1,n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

yn−1 |

|

|

|

|

|

|

|

Pn−2,n−1,n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Pn−1,n

yn

Вычисления прекращают, |

если |

|

Pn+1 (x)− Pn (x) |

|

|

|

|

< ε или если последовательные значе- |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

ния P0,1,...,n (x) и P0,1,...,n,n+1 (x) совпадут в |

|

пределах заданной точности. |

|||||||||||||||||||||||||||||

Пример. Вычислить y = 3 |

x по схеме Эйткена в точке x =1.15 , если y = f (x) задана |

||||||||||||||||||||||||||||||

таблицей: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

x |

|

|

|

1.0 |

|

|

|

|

1.1 |

|

|

|

|

|

1.3 |

|

|

|

|

1.5 |

|

|

|

|

1.6 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

y |

|

|

|

1.000 |

|

|

|

|

1.032 |

|

|

|

1.091 |

|

|

1.145 |

|

|

1.170 |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Составим таблицу и заполним по формулам (2.8.1) ее столбцы, начиная с четвертого:

32