Gidrosamolety_i_ekranoplany_1910-1999

.pdf

1912 |

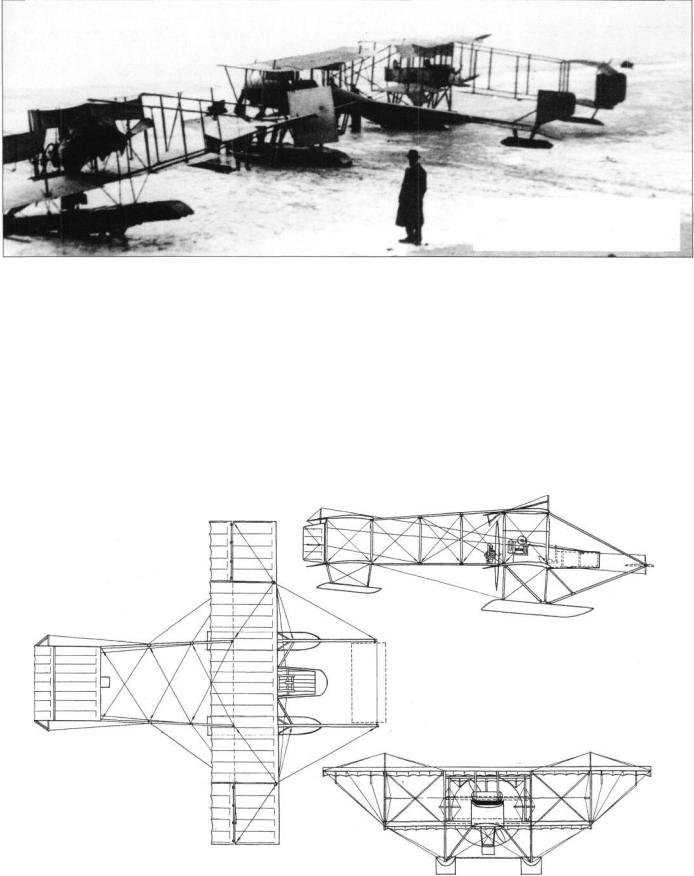

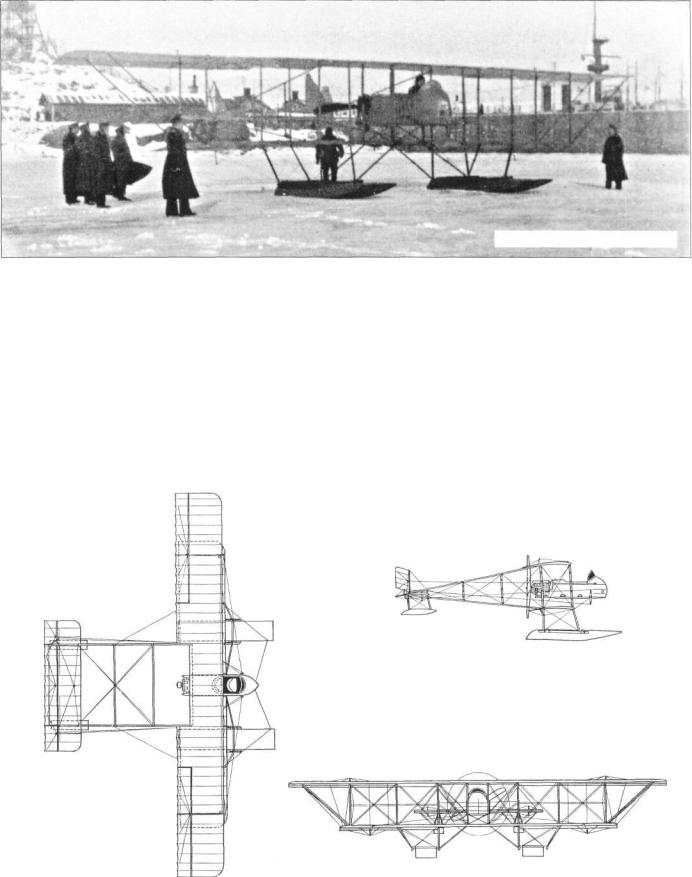

«Фарман-IV» С.И.Уточкина |

Первые самолеты русской гидроавиации. На заднем плане — «Фарман-IV» постройки завода С.С.Щетинина, 1912г.

Летно-технические |

|

«Фарман-IV» широко использовался в России с 1910 г. С появлением первых |

|

|

гидросамолетов решили поставить на поплавки и этот хорошо зарекомендо- |

||

характеристики |

|

||

|

вавший себя самолет, и в 1912 г. известный летчик С.И.Уточкин заказал заводу |

||

|

|

||

Размах крыла, м |

10,5 |

С.С.Щетинина поплавки для своего «Фармана-IV». Поплавки изготовили по |

|

Длина самолета, м |

12,5 |

образцу С-5А — два главных и один малый хвостовой. 13 мая 1912 г. Уточкин |

|

Площадь крыла, м2 |

41,0 |

на стрелке Елагина острова в Петербурге попытался взлететь, но на разбеге не |

|

Вес пустого самолета, кг |

500 |

сумел избежать столкновения с лодкой и повредил поплавок. С наступлением |

|

Полетный вес, кг |

620 |

зимы на самолете пытались взлетать со льда Финского залива. |

|

Двигатель, |

|

Другую попытку установить «Фарман-IV» на поплавки собственной конст- |

|

тип |

«Гном» |

рукции предприняли в Одессе в конце 1913 г. В.П.Невдачин и В.Н.Хиони. |

|

мощность, л.с. |

50 |

||

Позже на нем совершали рекламные полеты над Одессой сам В.Н.Хиони с |

|||

Скорость, км/ч |

до 60 |

||

А.В.Шиуковым. Сведений о судьбе этого самолета пока не найдено. |

|||

|

|

14

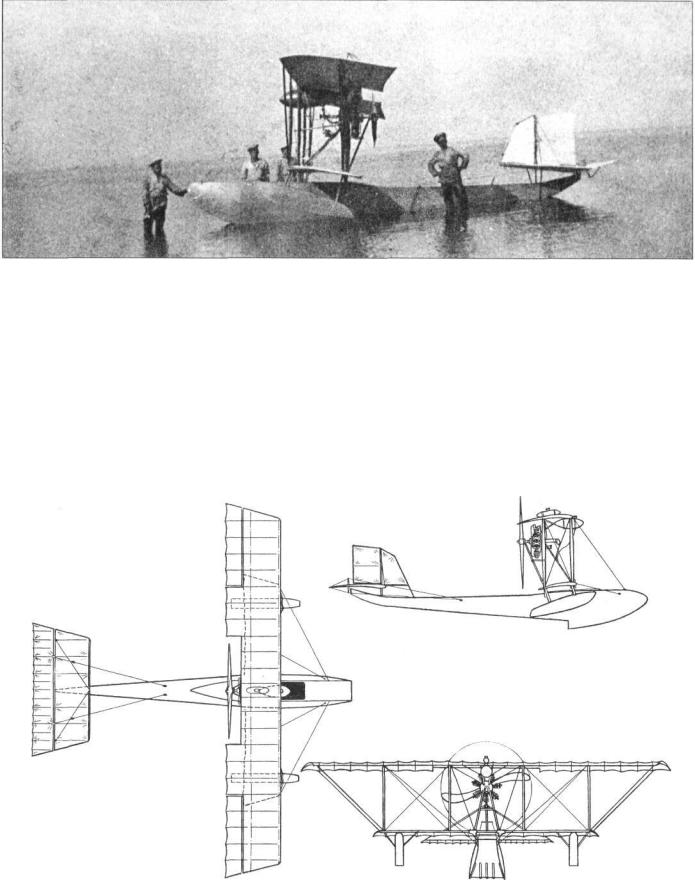

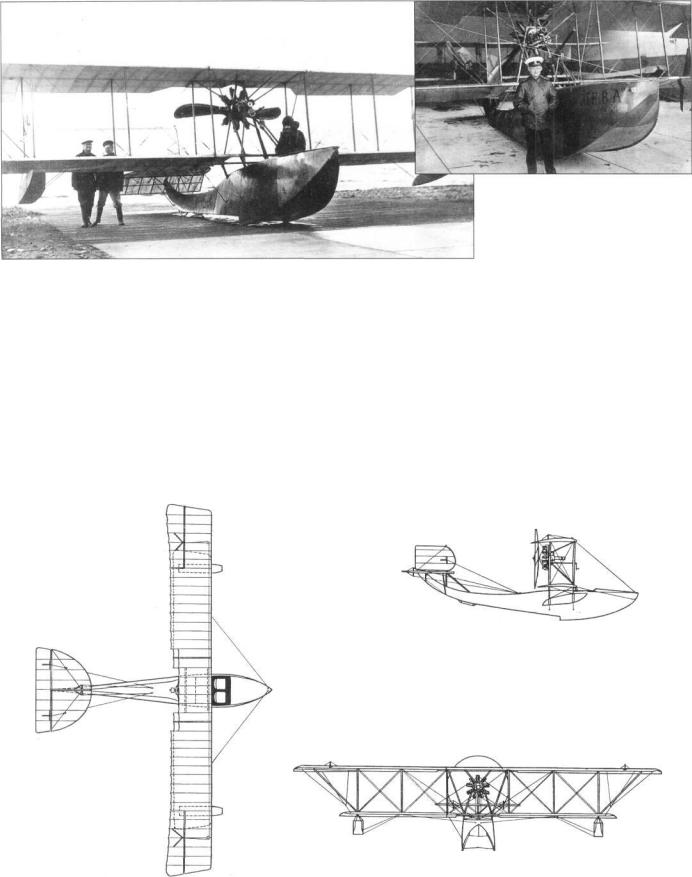

«Доннэ-Левек» 1913

Одна из первых летающих лодок в Европе. Морское ведомство России закупило во Франции ранний вариант — двухстоечный биплан с подкосами к концам верхнего крыла без выноса. Коробка крыльев крепилась на кронштейнах над корпусом лодки, на ферме стоял двигатель с толкающим винтом. В носу лодки была двухместная кабина с сиденьями рядом. Корпус плоскодонный однореданный, в носовой части прямоугольного сечения, а в хвостовой части — трапециевидного, с сужением вверх.

1 июня 1913 г. самолет облетали в Гребном порту и зачислили в казну, а уже 24 июня П.Э.фон Липгарт разбил машину, потребовался заводской ремонт. Его провели на заводе С.С.Щетинина за месяц, изучив конструкцию, и в сентябре Д.П.Григорович был готов строить свою первую летающую лодку М-1. Есть данные, что в России был и другой тип «Доннэ-Левек», поздней модификации.

Летно-технические характеристики

Размах крыла, м |

|

9,5/7,8 |

Длина самолета, |

м |

7,35 |

Площадь крыла, |

м2 |

17,0 |

Вес пустого самолета, кг |

380 |

|

Полетный вес, кг |

|

580 |

Двигатель, |

|

|

тип |

|

«Гном» |

мощность, л.с. |

|

50 |

Скорость, км/ч |

|

95 |

15

1913 |

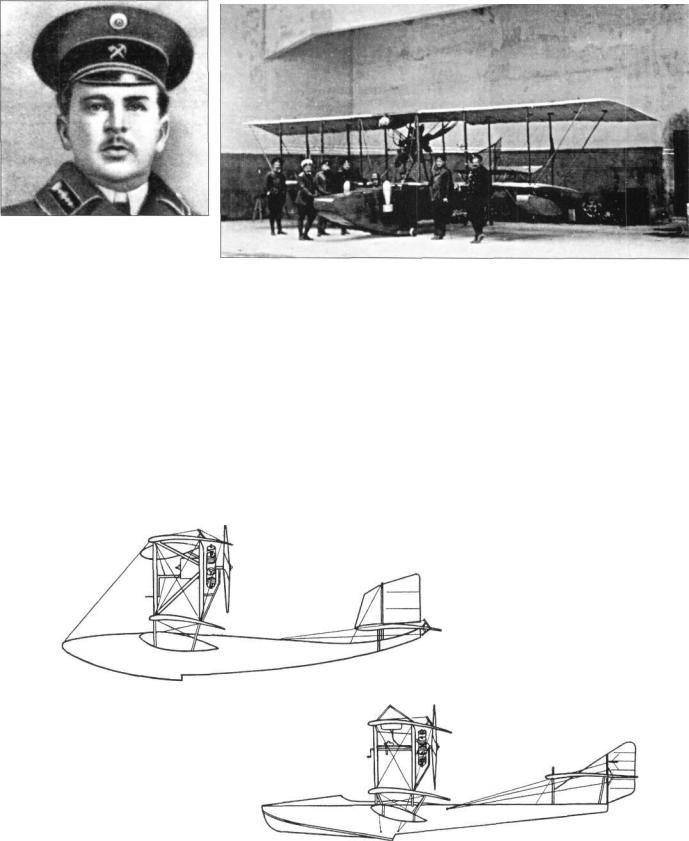

ГригоровичМ-1 (Щ-1) |

Д.П.Григорович М-1 в бетонном ангаре на станции

Кильконд, о.Эзель, сентябрь 1914 г.

Летно-технические |

Первый гидросамолет Д.П.Григоровича, спроектированный на основе опы- |

||

та восстановления гидросамолета «Доннэ-Левек». Изучив аварийную лодку, |

|||

характеристики |

|

||

Размах крыла, м |

10,28/7,04 |

он внес существенные изменения в конструкцию. М-1 был одномоторный |

|

трехстоечный биплан, крылья обтягивались льняным полотном с пропиткой |

|||

Длина самолета, м |

7,96 |

||

специальным составом. Экипаж — два человека, сидящие в тандем. |

|||

Высота самолета, м |

3,0 |

||

Постройку лодки завершили в декабре 1913 г., но заводские испытания нача- |

|||

Площадь крыла, м2 |

26,6 |

||

Вес пустого самолета, кг |

400 |

лись только 1 июня 1914 г. Уже 6 июня после полетов в Либаве лейтенанта |

|

Полезная нагрузка, кг |

230—260 |

И.И.Кульнева самолет официально занесли в списки казенного имущества, |

|

Двигатель, |

|

обозначив его Щ-1 по названию завода С.С.Щетинина, т.е. гидроплан имел |

|

тип |

«Гном» |

||

двойное обозначение — М-1 (Щ-1). В строю самолет находился до 2 декабря |

|||

мощность, л.с. |

80 |

||

1914 г., пока его не разбил лейтенант А.А.Тучков на 2-й авиастанции в Киль- |

|||

Скорость, км/ч |

80—90 |

||

Скороподъемность, м/мин |

3 00/10 |

конде (о.Эзель). Машину не восстанавливали. |

|

М-1

М-2

16

Григорович М-2 |

1914 |

На основе опыта постройки М-1 Д.П.Григорович начал работать над новым |

|

Летно-технические |

|

||

вариантом гидросамолета. В приближении войны С.С.Щетинин распорядился |

|

|

|||

|

характеристики |

|

|||

построить четыре экземпляра летающей лодки, двухстоечного биплана «Мор- |

|

|

|

|

|

ской № 2». Корпус сделали не плоскодонным, а килеватым, со скулами в носо- |

Полезная нагрузка, |

кг |

75 |

||

вой части. Изменили крепление крыльев к корпусу лодки и хвостовое оперение, |

Двигатель, |

|

|

||

предполагалось менять в полете угол установки стабилизатора. |

тип |

«Гном»/«Гном-Моносупан» |

|||

мощность, л.с. |

|

80/100 |

|||

Первый самолет построили в середине августа 1914 г., и 31 августа начались |

|

||||

Скорость, км/ч |

|

95—100 |

|||

испытания в Гребном порту. Они закончились катастрофой, летчик П.В.Евсю- |

|

||||

Продолжительность полета |

|||||

ков погиб. Остальные три аппарата типа М-2 сдали флоту в конце 1914 г., их |

|||||

(по контракту), час |

3 |

||||

обозначили Щ-2 и Щ-3. Две летающие лодки использовались на Балтике до |

Скороподъемность, |

м/мин |

|

||

зимы 1915/16 гг. Две оставшиеся от контракта лодки отправили в Севастополь |

80л.с. |

|

|

500/15 |

|

10 марта 1915 г., под номерами «29» и «30» они участвовали в боях. |

ЮОл.с. |

|

500/12 |

||

17

1913 |

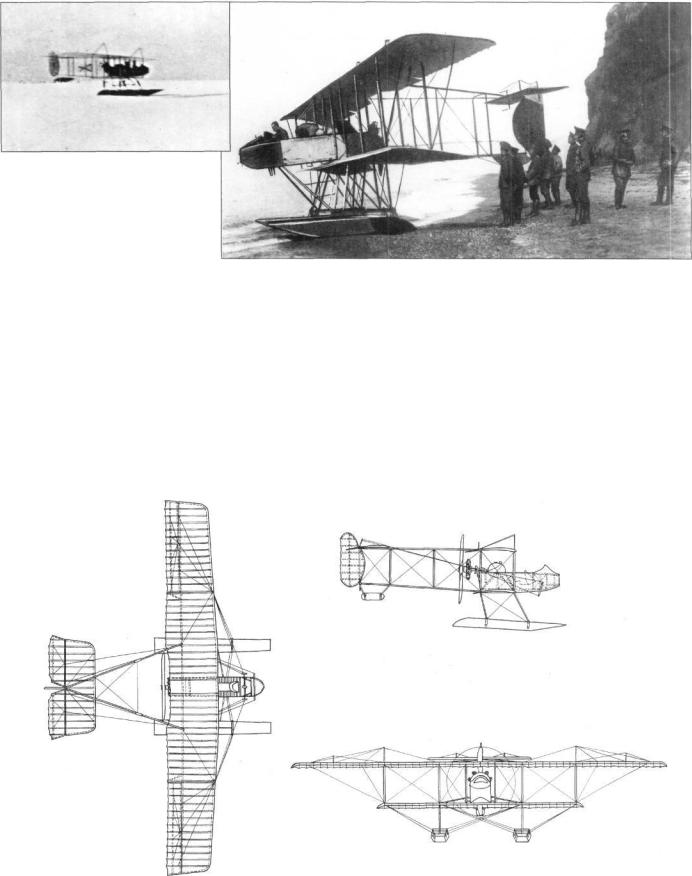

«Моран-2»/«Морис Фарман» |

«Морис-Фарман» на зимних лыжах

Летно-технические |

|

«Моран-2». Трехстоечный биплан с ферменной хвостовой частью и двухме- |

|

|

стной гондолой. Двигатель «Гном» в 80 л.с. с толкающим винтом, возможно, |

||

характеристики гидросамолета |

|||

ставили «Гном-Моносупан» в 100 л.с. В некоторых документах самолет обозна- |

|||

«Морис-Фарман» |

|

||

|

чали как «Морис Фарман» за схожесть внешнего вида. В 1913 г. во Франции для |

||

Размах крыла, м |

13,2 |

||

авиации Черного моря приобрели три самолета, они участвовали в войне. |

|||

Длина самолета, м |

8,3 |

||

«Морис-Фарман». В России были два типа: образца 1912 г. с передним рулем |

|||

Площадь крыла, м2 |

50,0 |

||

Вес пустого самолета, кг |

580 |

высоты и образца 1914 г. — поплавковый учебный «Морис Фарман» с «Рено» в |

|

70 л.с. (позднее 80 л.с.). Самолетов 1912 г. на Балтике было два, а 20 самолетов |

|||

Полетный вес, кг |

820 |

||

Двигатель, |

|

образца 1914 г. активно использовались в боях до 1917 г. В 1915—1916 гг. они |

|

тип |

«Рено» |

находились в авиаотрядах на Або-Аландских островах. Начальником 5-го воз- |

|

мощность, л.с. |

70/80 |

душного дивизиона там служил лейтенант Я.И.Нагурский, в августе 1915 г. на |

|

Скорость, км/ч |

90 |

«Морис-Фармане» он летал на Новой Земле в поисках экспедиции Г.Я.Седова. |

|

«Морис-Фарман»

18

«ФБА»(ЛМ-2) |

1913 |

Невооруженный двухместный биплан-разведчик закупили во Франции в 30 экземплярах, позднее на заводе В.А.Лебедева с 1914 г. по лицензии построили еще 34 самолета. Эти летающие лодки не имели специальных обозначений компании Лебедева и назывались своими оригинальными именами или флотскими номерами и телеграфными кодами, но у В.Б.Шаврова встречается и «фирменное» обозначение ЛМ-2, т.е. «Лебедь Морской № 2».

На первых машинах завода Лебедева тоже никакого вооружения не предусматривалось, и только во время первой мировой войны иногда в носовой части устанавливали пулеметы. Гидроплан «ФБА» состоял на вооружении авиации Балтийского флота в 1914—1916 гг. и использовался, в основном, как учебный. Как писал В.Б.Шавров, «по схеме, размерам и конструкции лодка соответствовала М-5, но ее обводы были несколько похуже, чем у М-5».

Летчик Лишин у самолета «ФБА» Балтийский флот, 1914 г.

«ФБА» летчика Липгарта, Балтийский флот, 1914 г.

Летно-технические характеристики

Размах крыла, м |

|

13,68 |

Длина самолета, м |

8,0 |

|

Площадь крыла, м2 |

33,5 |

|

Вес пустого самолета, кг |

535 |

|

Полетный бес, кг |

|

840. |

Двигатель, |

|

|

тип |

«Гном-Моносупан» |

|

мощность, л.с. |

|

100 |

Скорость, км/ч |

|

105 |

Потолок, м |

|

2500 |

19

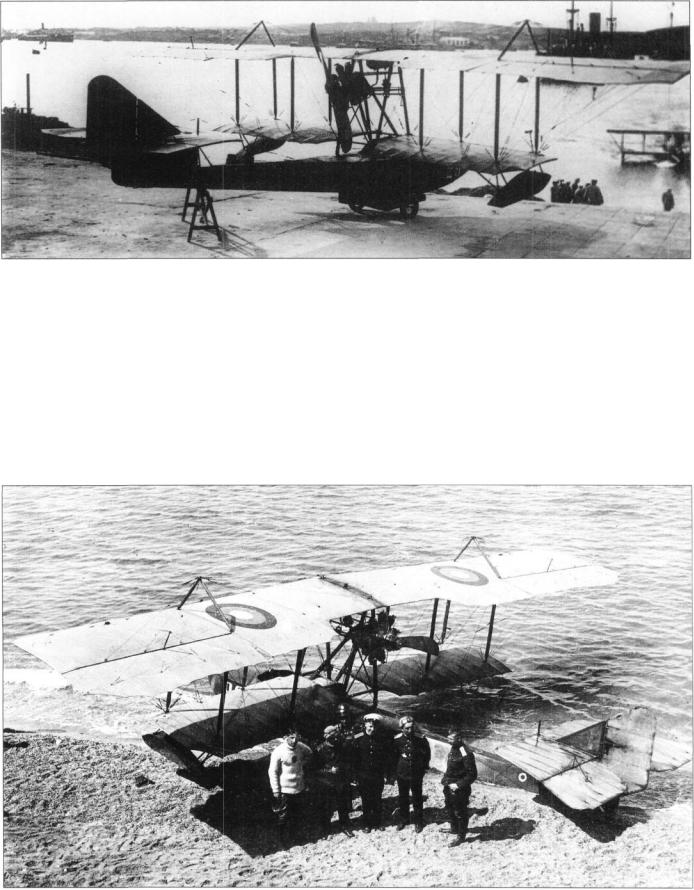

1913 «Фарман-ХVI,-ХХ,-ХII»

«Фарман-XVI» зимой на поплавках, Балтийский флот, 1914 г.

«Фарман-ХХП» Черноморского флота

Летно-технические характеристики

(«Ф-XVI» / «Ф-ХХ11»)

Размах крыльев, м |

13,76/8,5 /15,0/9,0 |

|

Длина самолета, м |

8,5/9,0 |

|

Площадь крыла, м2 |

35,0/41,0 |

|

Вес пустого самолета, кг |

520/630 |

|

Полетный вес, кг |

|

740/850 |

Двигатель, тип |

|

|

«Гном»(«Калеп»)/«Гном-Моносупан» |

||

мощность, л.с. |

|

80/100 |

Скорость (расч.), |

км/ч |

85 / 90 |

«Фарман-XVI». Полутораплан с хвостовой фермой и выдвинутой вперед двухместной гондолой. Коробка крыльев двухстоечная, с небольшой стреловидностью. Самолеты строили на заводе «Дукс» в Москве, а в Петербурге ставили на поплавки по типу С-5А. Они крепились на стойках от колесного шасси и входили в общую систему стоек и расчалок коробки крыльев.

«Фарман-ХХ». Отличался более рациональной конструкцией. Заводы С.С.Щетинина и А.А.Анатра построили до 200 машин. Сведений о сданных флоту в 1913—1916 гг. «Ф-XVI» и поплавковых «Ф-ХХ» нет.

«Фарман-ХХП». Коробка крыльев трехстоечная с выдвинутой вперед кабиной и усиленными восемью стойками шасси с раскосами, передние подкосы шли прямо под носовую часть гондолы. Поплавки по типу С-5А. Построили несколько машин, они использовались во время войны на Черном море.

«Фарман-XVI»

20

«Фарман-ХVI,-ХХ,-ХХII» 1913

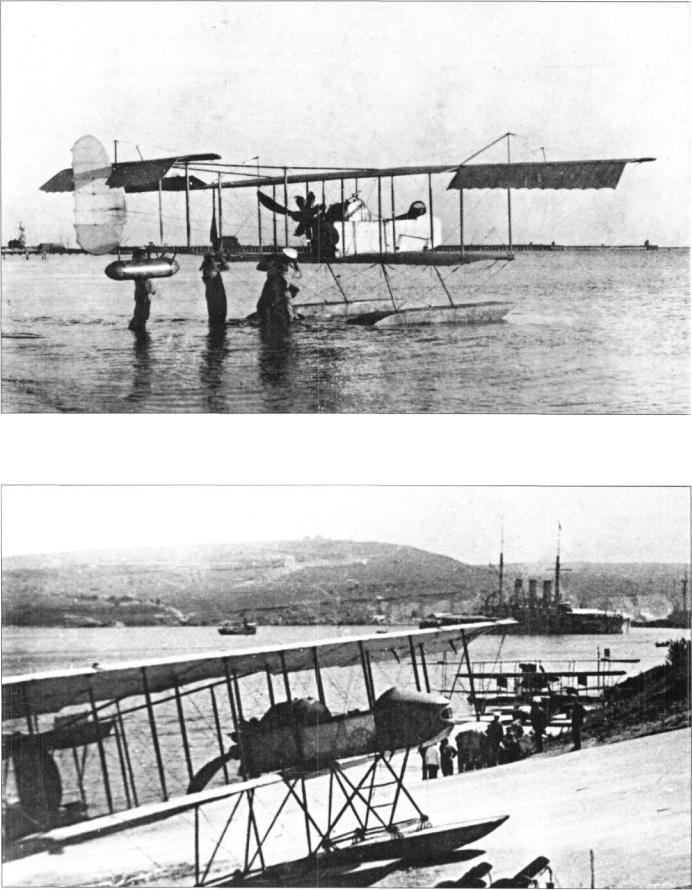

Подготовка к полету самолета «Фарман-ХХ», Балтийский флот, 1913г.

«Фарман-ХХ» Черноморского флота, Севастополь

21

1913 |

|

Сикорский С-10 «Гидро», С-15 |

||

|

|

|

С-10 «Гидро». Самолет разрабатывался в начале 1913 г. и являлся прямым |

|

|

|

|

развитием конструкции С-6Б. Договор на поставку был заключен между РБВЗ и |

|

|

|

|

командиром Петербургского порта 24 апреля. С-10 «Гидро» предъявили комис- |

|

|

|

|

сии 25 июня 1913 г. Это был одномоторный двухместный биплан, установлен- |

|

|

|

|

ный на два главных и один вспомогательный поплавки. Фюзеляж выполнялся |

|

|

|

|

из ясеневых лонжеронов и шпангоутов с фанерной обшивкой. Лонжероны |

|

|

|

|

крыльев — из ясеня, а нервюры — из липы, обтяжка перкалем или льняным |

|

|

|

|

полотном. Хвостовое оперение собиралось из металлических труб и обтягива- |

|

|

|

|

лось полотном. В отличие от С-5А, у С-10 появился небольшой гидроруль. Ос- |

|

|

|

|

новные поплавки разделялись на несколько водонепроницаемых отсеков, их |

|

|

|

|

размеры: длина — до 4,0 м, ширина — 0,7 м, высота — 0,36 м. Ясеневый каркас |

|

|

|

|

поплавка обшивался фанерой толщиной от 3 мм (верх и переборки) до 6—12 |

|

|

|

|

мм (бока и днище), крепление медными болтами. Стойки поплавков изготавли- |

|

Г.В.Алехнович в кабине С-10, |

вались из ясеня, все остальное—из американской сосны. Экипаж размещался в |

|||

тандем в отдельных кабинах с двойным управлением. |

||||

Комендантский аэродром, апрель 1914 г. |

||||

|

|

|

К 5 сентября 1913 г. построили пять самолетов с двигателями «Аргус» в |

|

|

|

|

100 л.с. Их доставили в Либаву, где использовали в боевых действиях, главным |

|

Летно-технические |

|

образом, как разведывательные или тренировочные. Как боевой самолет С-10 |

||

характеристики |

|

|

«Гидро» себя не проявил. Наряду с базовым вариантом построили еще не- |

|

|

|

76,9 |

сколько модификаций с другим размахом крыльев и различными двигателями. |

|

Размах крыла, м |

|

С-15. Дальнейшее развитие одной из модификаций С-10. В июле 1914 г. |

||

Длина самолета, м |

|

8,0 |

||

|

Морской Генеральный Штаб запросил командира Петроградского порта о вы- |

|||

Высота (по поплавкам), м |

|

4,1 |

||

|

даче РБВЗ срочного заказа на приобретение «гидроаэроплана системы Сикор- |

|||

Площадь крыла, м2 |

|

45,0 |

||

|

ского С-15 с 125НР (125 л.с.) мотором «Аргус» стоимостью 14.000 р.» Спор о |

|||

Полезная нагрузка, кг |

175—300 |

|||

цене заказа продолжался в течение недели, с 13 по 20 августа 1913 г., после чего |

||||

Двигатель, |

|

|

||

|

|

самолет доставили в Гребной порт. Но летные испытания там не проводили, а |

||

тип |

|

«Аргус» |

||

|

в начале октября 1914 г. С-15 отправили в Ревель (Таллин), где испытали, но |

|||

мощность, л.с. |

|

100 |

||

|

признали несоответствующим предъявленным требованиям. Дальнейшая |

|||

Скорость (расч.), км/ч |

|

90 |

||

Продолжительность полет, час 4 |

судьба С-15 неизвестна. |

|||

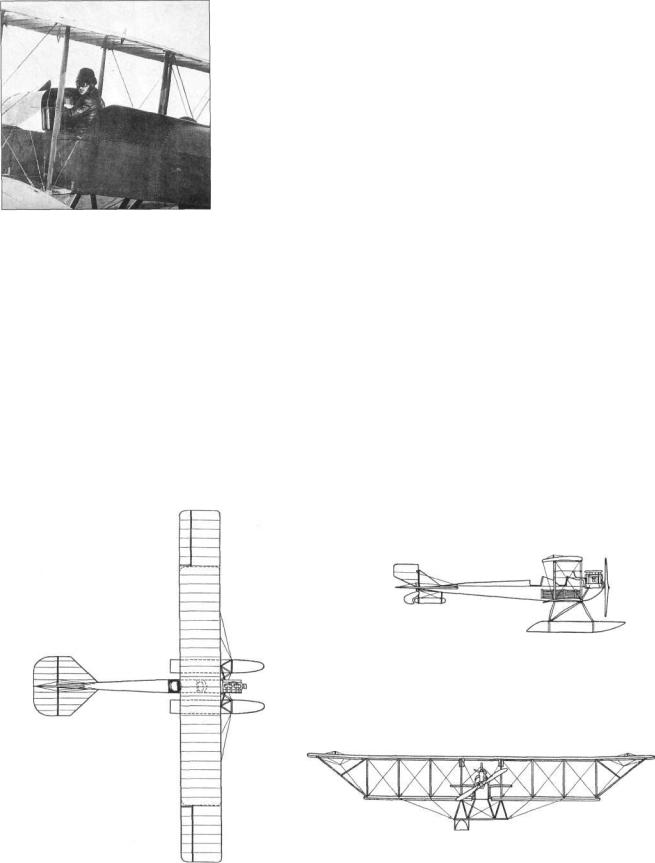

С-10 «Гидро»

О

22

Сикорский С-10 «Гидро», С-15 |

1913 |

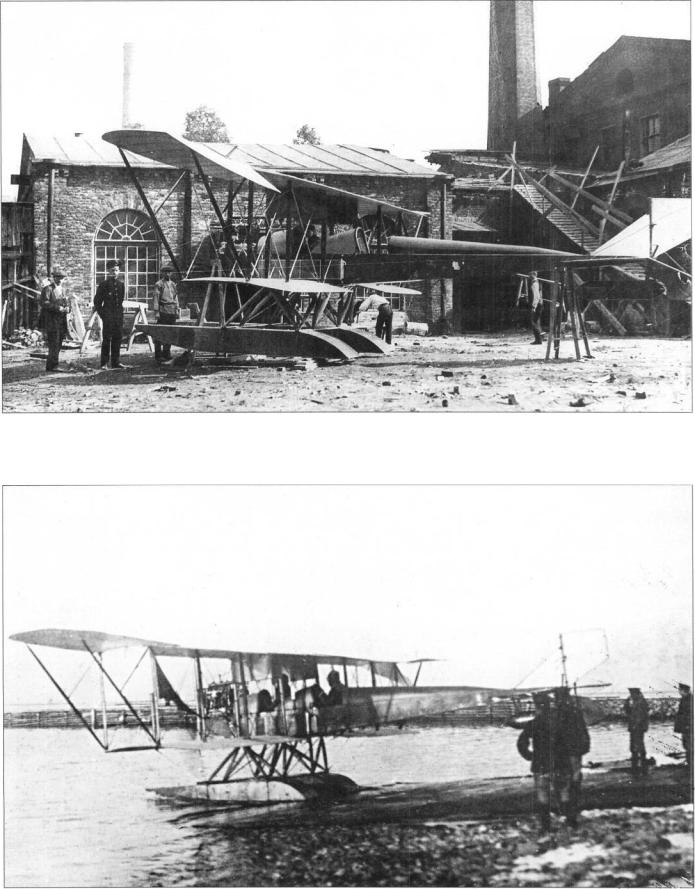

Сикорский С-10 «Гидро» на территории Русско-Балтийского завода

С-10 «Гидро» перед взлетом, Либава, 1913—1914гг.

22