4 курс / Лучевая диагностика / Zedgenidze_G_A_-_Rentgenodiagnostika_ZhKT

.pdf

268. |

|

эндоскопиче- |

|

Ретроградная |

|||

ская |

панкреатохолангиогра- |

||

фия. |

|

|

|

а — в |

норме, проток |

поджелу- |

|

дочной |

железы |

обычного - ка |

|

либра, четко вырисовываются его |

|||

боковые |

веточки; |

б |

— при |

хроническом панкреатите; проток поджелудочной

расширен, контуры его неров-ны, боковые веточки почти заполняются.

денальная артерии, а тела и хвоста — селезеночная. По мнению

Rosch (1975), внимание должна |

привлекать |

прежде |

всего - дор |

сальная артерия поджелудочной |

железы |

как самая |

крупная и |

имеющая анастомозы с другими ветвями. В его исследованиях |

|||

точность суперселективной артериографии намного превосходила |

|||

селективное контрастирование (90% точных |

диагнозов против |

||

371

57%). Что касается фармакоангиографии, то использование вазодилататоров и секретина не показало определенных преимуществ, а введение адреналина или ангиотензина лишь20%в случаев улучшало изображение артерий в головке железы, не влияя на качество ангиографической картины ее тела и хвоста.

При всех формах панкреатитовTylen, Arnesio (1973) наблюдали стенозы крупных артерий вне поджелудочной железы— печеночной, желудочно-двенадцатиперстной, селезеночной. Сужения их имели разную длину— от короткого сегмента до распространенного поражения артерии, но всегда очертания сужения были ровными в противоположность таковым при стенозах, вызванных раком. У некоторых больных выявлены также артериальные аневризмы, которые вероятно, были результатом расплавления арте-

риальной стенки во время обострения панкреатита с выход ферментов в окружающие ткани.

Наиболее полное писание ангиографической картины при хронических панкреатитах дано А. П. Савченко (1973). Он выделил две основные формы поражения. Для первой типичны увеличение поджелудочной железы, ее гиперваскуляризация и негомоген-ное контрастирование в паренхиматозной фазе. На снимках определяется множество мелких артерий, имеющих ровные контуры, нередко извилистых (рис. 269). Гиперваскуляризация может быть неравномерной. Но в принципе диффузный тип гиперваскуляризации характерен для воспаления железы, тогда как локальный — для опухоли. Продолжительность паренхиматозной фазы увеличена, тень железы неоднородна за счет чередования участков с разной интенсивностью тени(рис. 270). Вторая форма, по-види- мому, более типична для панкреатитов с выраженными фиброзными изменениями в поджелудочной железе. Она отличается смещением и сужением артерий как вне, так и внутри железы, а также обеднением сосудистого рисунка(гиповаскуляризация). Паренхиматозная фаза отсутствует или ослаблена. После эпизода обострения болезни на фоне общей гиповаскуляризации могут определяться участки усиленного кровоснабжения. Они же выделяются в паренхиматозной фазе.

Сравнительно часто у больных хроническим панкреатитом при целиакографии отсутствует изображение селезеночной вены, однако этот признак встречается и при раке поджелудочной железы, что уменьшает его значение. А. Л. Матевосов (1979) отметил, что у больных хроническим панкреатитом часто наблюдаются спазмы крупных артерий. При явлениях отека поджелудочной железы могут определяться нарушения кровотока вплоть до аваску-лярных зон в железе. Ценным вспомогательным способом диагностики панкреатита и рака является, по данным .АЛ. Матевосова, артериосканирование, которое выполняют в комплексе с суперселективной артериографией поджелудочной железы.

Одним из осложнений панкреатита может быть свищ, ведущий из псевдокисты в один из соседних органов. В частности, описан ряд случаев панкреатокишечных свищей. Если у больного, пере-

372

269.Целиакография при хроническом панкреатите.

а — артериальная фаза, увеличение и гиперваскуляризация поджелудочной железы; б

— паренхиматозная фаза, негомогенное контрастирование поджелудочной железы.

270. Целиакограмма. Хронический панкреатит. Поджелудочная железа увеличена, гиперваскуляризирована, тень ее неоднородна (указана стрелками) .

несшего панкреатит, отмечаются диарея, выделение крови с испражнениями, то показана ирригоскопия, а иногда и ретроград-ная панкреатохолангиография с целью выявления свища ме поджелудочной железой и поперечной ободочной кишкой.

Относительная ценность разных рентгенологических методик в диагностике хронических панкреатитов показана исследованиями Pistolesi с соавт. (1975). На обзорных рентгенограммах признаки панкреатита (обызвествления и камни) были обнаружены у35% больных, при исследовании желудочно-кишечного тракта — у 33% (преимущественно, изменения рельефа слизистой оболочки), при холеграфии — у 33% (у 18% — стеноз общего желчного протока в панкреатической части, у 15% — стеноз большого сосочка двенадцатиперстной кишки), при артериографии — у 80% (экстра- и интрапанкреатические стенозы артерий). При компьютерной томографии Ferrucci и соавт. (1979) смогли поставить правильный диагноз хронического панкреатита 28 из 50 больных. У 18 из них на томограммах были обнаружены обызвествления в поджелудочной железе, у 18 — общее или частичное увеличение ее, у 7 — атрофия, у 15 — псевдокисты или абсцессы в железе, у 2 — расширение панкреатических протоков.

Туберкулез и сифилис поджелудочной железы

Туберкулез и сифилис крайне редко поражают поджелудочную железу. Протекают как хроническое воспаление. Рентгенологических описаний нам не встретилось, за исключением отдельных случаев обызвествления туберкулезных очагов в железе.

374

Кисты поджелудочной железы

Кисты поджелудочной железы, в зависимости от их происхождения, принято делить на пять групп: 1) врожденные; 2) кисты воспалительной природы (ложные, или псевдокисты, и ретенционные кисты); 2) травматические; 4) паразитарные; 5) неопластические. Врожденные кисты относятся к истинным кистам, встре-

чаются очень редко. В большинстве случаев это дизонтогенети- |

и |

||||||||

ческие |

образования; к |

их |

|

числу |

относятся |

дермоидные |

|||

тератоидные кисты. Множественные кисты могут быть проявле- |

|

||||||||

нием поликистоза; тогда аналогичные образования находят в -пе |

|

||||||||

чени и иногда в почках. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ретенционные кисты возникают вследствие окклюзии панкреа- |

|

||||||||

тического протока и затруднения оттока секрета из долек железы. |

|

|

|||||||

Псевдокисты — самая частая разновидность кист поджелудочной |

|

|

|||||||

железы. |

Представляют |

собой |

инкапсулированные |

скопления |

|

||||

экссудата, крови и секрета, возникшие в результате некроза ткани |

|

|

|||||||

железы или разрыва протоков. Стенки их образованы грануляциями |

|

|

|||||||

и фиброзной тканью; эпителиальной выстилки |

они |

лишены. |

|

||||||

Бывают |

одиночными |

и |

множественными, однокамерными |

и |

|

||||

многокамерными. Псевдокисты считают характерным осложнением панкреатита. Но рентгенолог обязан помнить, что они встречаются и у 5% больных раком поджелудочной железы. Следует также отметить две особенности псевдокист. Во-первых, они могут достигать значительной величины и даже приводить к компрессии соседних органов с соответствующими осложнениями(окклюзия селезеночной вены со спленомегалией, кишечная непроходимость, желтуха, гидронефроз и пр.). Во-вторых, в связи с различной локализацией первичного некроза и направлением тока панкреати-

ческого секрета псевдокиста может сформироваться в разных - от делах брюшной полости. Чаще всего она находится между поджелудочной железой, желудком и поперечной ободочной кишкой, но может располагаться под диафрагмой, в средостении, в тазу, оттесняя окружающие органы. В редких случаях псевдокисты развиваются в стенке двенадцатиперстной кишки, желудка или толстой кишки.

Травматические кисты тоже относятся к псевдокистам. Но причиной их служит повреждение и кровоизлияние в паренхиму -же лезы с дальнейшим самоперевариванием ее под действием - пан креатических ферментов. Если у людей среднего и пожилого возраста причиной развития псевдокисты чаще бывает воспаление, то у больных моложе 30 лет — травма. Паразитарные кисты исключительно редки; вызываются эхинококком или цистицерком, К неопластическим кистам относят случаи развития кистоподоб-ных образований в опухолях (кистаденомы, кистаденокарциномы и др.).

Для рентгенодиагностики кист поджелудочной железы применяют различные методики. Некоторые признаки могут быть обнаружены уже при рентгеноскопии и на обзорных рентгенограммах:

375

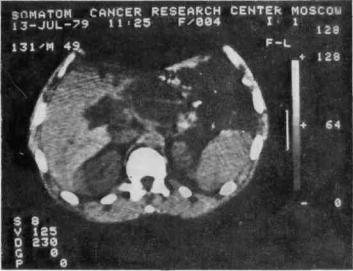

271. Компьютерная томограмма. Большая киста в головке поджелудочной железы.

редкие случаи отложения извести в капсулу кисты или(при тератоме) наличие в ней костных включений. Подобные обызвествления и окостенения рентгенолог должен дифференцировать с отложением извести в стенки расширенной брюшной аорты. Если диаметр кисты достигает6—8 см, то она может обусловить обособленную тень на рентгенограммах[Варновицкий Г. И., 1966]. Киста тела и хвоста железы может вызвать высокое положение и деформацию левой половины диафрагмы, оттеснение воздушного пузыря желудка, смещение поперечной ободочной кишки и левого изгиба ободочной кишки [Махов Н. И. и др., 1979].

В условиях пневморетроперитонеума, как было показано, киста поджелудочной железы, особенно на томограммах, проявляется однородной четко очерченной округлой тенью. Компьютерная томография расширила возможности выявления кисты, причем без введения газа в забрюшинное пространство. Ввиду большой разницы в поглощении рентгеновского излучения по сравнению нормальной панкреатической тканью киста обусловливает ясное просветление на томограмме, так что удается определить ее -по ложение, форму, величину и отношение к окружающим органам (рис. 271). При предварительном внутривенном введении больному трийодированного контрастного вещества киста выделяется н томограммах еще отчетливее [Moss, Kressel et al., 1977]. Повторные томограммы позволяют судить об увеличении или исчезновении кисты в результате лечения.

При исследовании желудочно-кишечного тракта киста выявляется по косвенным признакам. Они отмечаются довольно часто,

376

272.Киста головки поджелудочной железы. Смещение выходной части желудка и двенадцатиперстной кишки. Расширение дуоденальной петли.

особенно при больших псевдокистах. К этим признакам относятся смещения желудка или кишечника и вдавления на их контурах. Соответствующие признаки были подробно описаны Poppel (1951),

азатем систематизированы . ГИ. Варновицким (1966). Кисты

головки поджелудочной железы обусловливают |

вдавление на |

большой кривизне и задней стенке антрального отдела желудка, |

|

оттесняют привратник и луковицу кверху, приводят к увеличению |

|

дуоденальной петли, смещают книзу поперечную |

ободочную |

кишку (рис. 272). Киста тела железы вызывает вдавление на задней стенке и малой кривизне тела желудка, смещает его влево, кверху и кпереди. При кистах тела и хвоста поджелудочной железы чаще отмечается оттеснение желудка кпереди, влево или вправо, и кверху, смещение поперечной ободочной кишки и левого изгиба ободочной кишки книзу и кнаружи, смещение кар-диальной части желудка книзу или кнутри. Псевдокиста может осложниться перфорацией в желудок и при его исследовании симулировать крупный дивертикул.

Наряду со смещением желудка и двенадцатиперстной кишки киста может вызвать оттеснение общего желчного протока кзади и иногда вправо, что обнаруживается при холеграфии(рис. 273). Давление на почки и мочеточники приводит к деформации почечных лоханок и чашечек. Кроме того, обзорные снимки и урограммы могут показать смещение почки, чаще левой, кзади, книзу или

кнаружи. В прямой проекции тень почки ввиду ее смещения и поворота кажется при этом расширенной.

377

273. |

|

|

|

Киста головки поджелудочной железы. |

|||

Холеграмма. |

Резкое |

смещение |

всей |

закишечной |

части |

общего |

желчного |

протока. |

|

|

|

Эндоскопическая |

-ретр |

||

градная |

|

панкреатохоланги- |

|

графия не |

только способствует |

||

распознаванию |

кисты, но |

и |

|

позволяет установить ее связь с

системой |

|

|

протоков |

пла |

|

обоснованнее |

наметить |

||||

лечения. |

Важнейшим признаком |

|

|||

развития |

в |

железе |

некротической |

||

полости |

и |

псевдокисты |

является |

||

переход |

контрастного |

вещества |

|||

из протока в паренхиму. В тот |

н |

||||

период, |

когда |

киста |

еще |

||

сформировалась, а имеется лишь полость с некротически массами, контрастное вещество образует скопление неправильной формы и обрисовывает секвестры. В дальнейшем обнаруживаются полости в виде лакун или кист. Однако, по данным Б. А. Мизаушева с соавт. (1980), выявляются главным образом небольшие кисты. Не следует стремиться «ктугому» заполнению кисты контрастным веществом во избежание тяжелых осложнений.

При исследовании выявляется различная рентгенологическая картина самого протока. У одних больных видна боковая перфорация протока, у других — его разрушение или окклюзия. Контрастное вещество, следуя по пути панкреатического сока, может оказаться вне поджелудочной железы, в брюшной полости или забрюшинном пространстве. Важно уточнить срок выведения контрастного вещества из некротической полости. Если полость опорожнилась быстро, то операция может быть выполнена в течение 2—3 дней. Если же отмечена задержка контрастного вещества в полости, то показано оперативное вмешательство в течение 24 ч [Seifert et al., 1974]. По мере излечения связь протока с кистой исчезает. Проток остается суженным или непроходимым. Кроме того, при наличии псевдокисты обычно наблюдаются смещение ряда мелких протоков, их деформация. При поступлении контрастного вещества в общий желчный проток видно, что и он сужен или смещен в панкреатической части.

Ангиографическая симптоматика кист поджелудочной железы изучена довольно полно. Киста обусловливает хорошо очерченную аваскулярную область и смещает окружающие ее артерии( с. 274). Они выпрямлены и дугообразно изогнуты. Вокруг свежих кист может определяться ободок гиперваскуляризации[Rosch, 1975]. Но нередки изменения кровеносных сосудов в других от-

378

274.Целиакограмма. Киста тела и хвоста поджелудочной железы. Киста об разует бессосудистую округлую область и смещает артериальные ство лы.

делах поджелудочной железы, если киста развилась в результате |

|

||||

панкреатита. Большая киста в головке железы приводит к сме- |

|

||||

щению печеночной и желудочно-двенадцатиперстной артерий и |

|

||||

артерий передней и задней аркад. Эти артерии удлинены, несколько |

|

||||

сужены, но имеют ровные контуры. Они как бы огибают кисту. При |

|

||||

этом в теле и хвосте железы отмечается повышенная |

|

||||

васкуляризация за счет увеличения числа и расширения внутри- |

|

||||

органных артерий. В паренхиматозной фазе тень тела и хвоста |

|

||||

усилена, иногда неоднородна. Появление тени коллатеральных ве- |

|

||||

нозных сосудов и варикозное расширение вен желудка и пищевода |

|

||||

обычно указывают на сдавление кистой селезеночной вены. |

|

||||

Во время оперативного лечения кист возможно проведение пан- |

|

||||

креатографии для уточнения состояния системы протоков. Если в |

|

||||

проток поджелудочной железы установлен катетер для дренажа, то |

с |

||||

в |

послеоперационном |

периоде |

возможна |

панкреатография |

|

введением малого количества разбавленного контрастного раство- |

|

||||

ра. |

После марсупиализации кисты(операция наружного дрени- |

|

|||

рования) иногда образуется свищ. В этих случаях допустима и целесообразна фистулография. В настоящее время операцией выбора считают внутренний анастомоз— соединение псевдокисты с желудком, тонкой кишкой или желчным пузырем. Предпочтительнее сделать цистоеюностомию с энтероэнтероанастомозом и- вы ключением приводящей петли по типу У-образного анастомоза. Только при больших кистах головки, припаянных к двенадцатиперстной кишке, осуществляют цистодуоденостомию. В первые

379

дни после операции на снимках видна полость, содержащая газ и жидкость. Объем жидкости к концу недели после операции быстро уменьшается. При исследовании желудка и кишечника с бариевой

взвесью |

видны умеренная деформация контуров желудка ил |

кишки |

в области анастомоза и утолщение складок слизист |

оболочки. Во многих случаях контрастная масса поступает остаточную полость кисты. Выявляемые изменения могут -на поминать большую язву или дивертикул. После излечения сохраняется лишь небольшая деформация желудка(кишки), но может остаться дивертикулоподобное образование[Balthazar, 1979]. Рентгенологическая картина после частичных резекций поджелудочной железы, которые допустимы при небольших кистах без выраженного воспаления и фиброза вокруг, в литературе не описана.

Опухоли поджелудочной железы

Доброкачественные опухоли. Как эпителиальные, так и неэпителиальные доброкачественные новообразования поджелудочной железы встречаются очень редко. Описаны папилломы, аденомы, кистаденомы, лейомиомы, фибромы, фибромиомы, нейрофибромы, невриномы, шванномы, липомы, миксомы, гемангиомы, лимфангиомы, цилиндромы. Все они обусловливают клинические и рентгенологические симптомы главным образом при большой их величине, когда начинают сдавливать соседние органы или сосуды, Исключением является аденома, исходящая из экскреторной ткани железы — она может быть заподозрена по сочетанию полиартрита, панникулита и эозинофилии. Рентгенологическая картина всех перечисленных опухолей не имеет специфических черт. Особняком стоит лишь кистаденома, которую можно распознать пр рентгенологическом исследовании по ряду характерных -симп томов.

Кистаденома развивается из эпителиальных клеток поджелудочной железы и представляет собой богатую кровеносными сосудами опухоль округлой формы с дольчатой поверхностью. Опухоль состоит из множественных кист, выстланных эпителием. На эхограммах и на компьютерных томограммах обусловливает картину объемного образования с резкими волнистыми краями, разделенного перегородками. Примерно в 10% случаев кистаденомы содержат отложения извести[Freene et al., 1978]. При ангиографии обнаруживается хорошо васкуляризированное образование, достаточно четко отграниченное от окружающей паренхимы железы, Очаг гиперваскуляризации составлен из новообразованных сосудов и многочисленных смещенных артериальных веточек по периферии

образования. В паренхиматозной фазе опухоль сохра интенсивную тень, но ее изображение неоднородно ввиду наличия кист. Большие кистаденомы смещают в стороны как сосуды самой поджелудочной железы, так и внеорганные артерии и . вен Обнаружение на ангиограммах узурированных и ампутирован-

380