4 курс / Лучевая диагностика / Zedgenidze_G_A_-_Rentgenodiagnostika_ZhKT

.pdfный проток, ведущий в мешотчатое образование(результат удвоения передней кишки). Врожденный стеноз протока поджелудочной железы неоднократно обнаруживали у новорожденных, погибших вследствие мекониевой непроходимости кишечника. Описаны в

качестве аномалии мелкие кисты па концах ветвей протока поджелудочной железы.

Кистозный фиброз поджелудочной железы. Кистозный фиброз поджелудочной железы представляет собой одно из проявлений врожденного системного заболевания экзокринных желез— муковисцидоза. Секрет пораженных желез отличается повышенной вязкостью. В тяжелых случаях уже на 2—3-й день после рождения ребенка клинически и рентгенологически определяется картина механической непроходимости кишечника(«мекониевая» непроходимость). Повторные приступы непроходимости могут возникнуть и в последующие месяцы. Нарушение секреции слюнных, бронхиальных, панкреатических, кишечных и печеночных клеток приводит к разнообразным поражениям, которые частично выявляются при рентгенологическом исследовании. В легких в начальной стадии процесса отмечаются признаки обструктивного бронхита с вторичной эмфиземой; затем к этому присоединяются перибронхиальные уплотнения, рецидивирующие бронхопневмонии, пневмосклероз, сегментарные ателектазы, легочное сердце. Печень увеличена за счет жирового гепатоза. У отдельных больных развивается кистозный цирроз печени— он составляет треть всех случаев цирроза печени у детей.

Нередко наблюдается гипоплазия желчного пузыря; у 20% больных муковисцидозом при холецистографии вообще не получают его тени. Петли тонкой кишки расширены, определяется фрагментация контрастной массы и жидкость в просвете кишок. Складки слизистой оболочки утолщены, но могут быть плохо видны из-за наличия слизи. Отдельные растянутые слизью железки могут обусловить маленькие краевые дефекты наполнения в тени тонких и толстый кишок. При рентгенографии скелета отмечается умеренный системный остеопороз. В поджелудочной железе па хороших рентгенограммах иногда выявляются мелкие отложения извести. Важным признаком муковисцидоза служит повышение содержания натрия в потовой жидкости.

Повреждения поджелудочной железы

Как открытые, так и закрытые повреждения поджелудочной железы редки. Наиболее постоянным признаком травмы железы является боль; кроме того, клиническая картина характеризуется явлениями шока, внутреннего кровотечения и перитонита[Шалимов А. А., 1970]. Из-за небольших размеров и глубокого расположения железы ее повреждения сочетаются с травмой соседних органов и полостей; при рентгенологическом исследовании в первую очередь обнаруживаются симптомы повреждений соседних органов, а также инородные тела. Но уже появились немно-

361

гочисленные сообщения о случаях артериографической диагностики повреждения самой поджелудочной железы. Прямым признаком служит выход контрастного вещества за пределы сосуда в паренхиму железы и образование гематомы. Последняя может обусловить смещение соседних артерий. Осложнением травмы поджелудочной железы, в том числе оперативной травмы, бывает развитие ложной кисты (см. ниже) или длительно незаживающего свища. Его направление и связь с поджелудочной жел устанавливают с помощью фистулографии.

Камни и обызвествления в поджелудочной железе

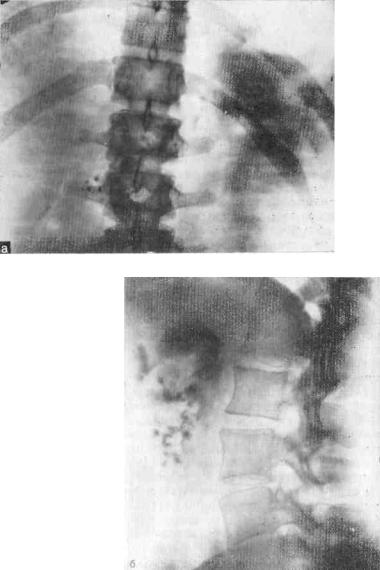

Конкременты в поджелудочной железе бывают в виде камне (панкреолитиаз) и в виде обызвествлений, преимущественно в паренхиме. Камни располагаются: в протоках или непосредственно рядом с протоками и обычно множественны. Они разнообразны по величине и форме: встречаются камни круглые, продолговатые, коралловидные. Поверхность их чаще шероховатая, но в расширенном протоке поджелудочной железы могут сформироваться и фасетчатые конкременты. Камни состоят главным образом из неорганических солей и содержат до90—93% углекислого и фосфорно-кислого кальция. Поэтому они дают отчетливую тень на рентгенограммах и томограммах (рис. 265). Ввиду необходимости

проводить дифференциальную диагностику с обызвествленными лимфатическими узлами, камнями почек и желчного пузыря, обызвествлениями в кровеносных сосудах рентгенограммы следует делать в прямой и боковой проекциях. Изображение кам-ней поджелудочной железы определяется соответственно располжению железы на уровне телI — III поясничных позвонков (кпереди от их тени на боковом снимке). При дифференциальной диагностике нельзя забывать, что возможно сочетание панкреолитиаза с холелитиазом и уролитиазом.

Компьютерные томограммы предоставляют возможность быстрой и точной диагностики панкреолитиаза. Но это не умаляет значения эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии (ЭРПХ). Во-первых, с ее помощью удается установить точную локализацию камней в протоках и те вторичные измене, которые связаны с литиазом. Если камни, видимые на обзорных рентгенограммах, не проявляются дефектами наполнения в протоках при ретроградном контрастировании, то, следовательно, они находятся в конце мельчайших протоков или около них, в паренхиме железы. Во-вторых, ЭРПХ позволяет выявить признаки панкреатита. Известно, что панкреолитиаз у большинства больных связан с хроническим рецидивирующим панкреатитом.

Отложения известковых солей в поджелудочной железе также бывают весьма разнообразными: небольшие участки обызвествления в виде бесформенных или дугообразных теней, диффузное

362

265.

Множественные камни в поджелудочной железе.

а — прямая проекция; б — боковая проекция.

пропитывание паренхимы, создающее впечатление тотального -за темнения железы на рентгенограммах. Неодинаковость обызвествлений отчасти определяется их разной природой. Отложения углекальциевых солей и гидроксиапатитов возникают в результате перенесенных кровоизлияний и жировых некрозов, очагах туберкулеза, в раке и в опухоли из островковых клеток. Похожие

363

на флеболиты конкременты наблюдались в кавернозной лимфангиоме поджелудочной железы. При повторных рентгенологических исследованиях надо учитывать достаточно редкие две возможности: изменение положения кальцинатов при смещении их увеличивающейся ложной кистой и спонтанное рассасывание известковых солей.

Острый панкреатит

В распознавании острого панкреатита рентгенологический метод имеет вспомогательное значение. Рентгенологические симптомы обусловлены, с одной стороны, морфологическими изменениями в поджелудочной железе (отек, воспаление, геморрагии и жировые

некрозы), с |

другой — |

реакцией |

окружающих органов н |

диссеминацию |

жировых |

некрозов, воспаление брюшины и неиз- |

|

бежную при этом заболевании сильную боль. При рентгеноскопии можно обнаружить высокое положение диафрагмы и ограничение ее подвижности. В синусах плевры, особенно слева, нередко определяется небольшой выпот(в плевральном экссудате, полученном путем пункции, находят панкреатические ферменты). По данным В. М. Лащевкера (1979), в 1—2-е сутки заболевания выпот в плевре выявлялся редко, однако на 3—6-е сутки он обнаружен у87 из 604

больных (14,5%). У большинства больных жидкости в плевре немного, но у некоторых выпот настолько велик, что нетрудно принять заболевание за экссудативный плеврит. Может встречаться

также |

перикардиальный |

выпот. Из-за |

нарушения |

легочной |

вентиляции возникают дисковидные ателектазы и очаги пневмонии |

||||

в основании легкого. |

на рентгенограммах органов |

брюшной |

||

При |

рентгеноскопии и |

|||

полости отмечаются признаки дискинезии желудка и кишечника. Они выражаются в парезе желудка, увеличении расстояния от желудка до поперечной ободочной кишки, внезапном «обрыве» изображения этой кишки из-за спазма, вздутии смежных отделов толстой кишки и отдельных петель тощей кишки. Иногда можно заметить вздутую петлю тонкой кишки, содержащую газ и жидкость. Важным рентгенологическим симптомом является гипотония двенадцатиперстной кишки. В положении больного на левом боку она выделяется, поскольку вся заполнена газом, причем ее верхний контур нормален, а нижний — фестончатый, так как к нему прилежит неравномерно увеличенная поджелудочная железа. Этот признак Beyer; Roster (1980) отметили у 90% больных острым панкреатитом. Berenson и соавт. (1971) на обычных снимках обнаружили симптомы диссеминированного жирового некроза в виде многочисленных крапчатых теней размером1х3 см в разных отделах брюшной полости. Дополнительные признаки — затемнение боковых отделов из-за асцита и вызванные им полигональные тени межкишечных скоплений жидкости. Еще один косвенный симптом поражения поджелудочной железы— тени отложений извести или камней.

364

Увеличение поджелудочной железы выявляют с помощью компьютерной томографии. Если у здорового человека переднезадний размер головки железы не превышает поперечного диаметра тени поясничного позвонка, а такой же размер тела и хвоста железы — 2/3 этого диаметра, то при остром панкреатите наблюдаются - за метно большие размеры железы, причем тень ее становится не вполне однородной, контуры — нерезкими, иногда они без всяких границ переходят в тень инфильтрата и окружающих железу тканей [Modder et al,, 1979]. В норме коэффициент абсорбции рентгеновского излучения в тканях поджелудочной железы составляет 30—45 единиц Хаунсфилда. При панкреатите он повышается. Впрочем, по данным Haertel с соавт. (1979), при отечной форме острого панкреатита тень железы остается на томограммах однородной и неинтенсивной, контуры железы достаточно четкие. При геморрагическом некротическом и гнойном панкреатите контуры поджелудочной железы исчезают, деформируются, а сама тень железы становится неоднородной; иногда видны изображения абсцессов, а также скопления жидкости как в самой железе, так и в других отделах брюшной полости (в малом сальнике, у селезенки, у почки, в тазу и т. д.).

Увеличение поджелудочной железы обусловливает также ряд других симптомов: смещение желудка кпереди, увеличение дуоденальной петли, двойной контур или вдавления на медиальном контуре нисходящей части двенадцатиперстной кишки, вдавление на поперечной ободочной кишке. Увеличение желудочно-ободоч- ного расстояния на боковой рентгенограмме брюшной полости более 3 см наблюдается у половины больных острым панкреатитом и связано с ретроперитонеальным отеком и накоплением жидкости в малом сальнике. Помимо этих признаков при рентгенологическом исследовании определяется отечность складок слизистой оболочки

желудка |

и двенадцатиперстной кишки, увеличение большого |

||

сосочка |

двенадцатиперстной |

кишки, раздвигание |

круговых |

складок, |

выпрямленность медиального контура двенадцатиперст- |

||

ной кишки. Первоначально усиленная моторика кишечника сменяется его парезом. Может развиться сужение всей нисходящей, а

иногда и нижней горизонтальной |

частей двенадцатиперстной |

кишки. При холеграфии, если получена тень желчных путей, от- |

|

мечается смещение общего желчного протока в его панкреатиче- |

|

ской части и вдавления на его стенках. |

инфузионная холеграфия |

С. Б. Гавриленко (1973) показал, что |

|

позволяет у больных острым панкреатитом выявить сопутствующие органические поражения желчного пузыря — конкременты, спайки, непроходимость пузырного протока. Камни в желчном пузыре

обнаруживают |

у 65+3,5% больных |

с |

острым |

воспалением |

поджелудочной |

железы, причем почти |

в4 |

раза чаще |

у женщин. |

Отсутствие изображения желчного пузыря при инфузионной - хо леграфии С. Б. Гавриленко наблюдал у 19,7+3,4% больных. К этим данным, однако, надо относиться с осторожностью, так как автор оценивал данные, полученные при исследовании боль-

365

266. Целиакограмма. Острый панкреатит. Увеличение поджелудочной железы со смещением общей печеной и желудочно-двенадцатиперстной . арт Повышенное кровенаполнение железы.

ных панкреатитом, а также с так называемым холецистопанкреатитом.

Имеются сообщения об ангиографической картине острого панкреатита. При геморрагической форме заболевания определяется усиленное кровенаполнение сосудов поджелудочной железы, увеличение ее объема, расширение печеночной и желудочно-двенад- цатиперстной артерий и их смещение, удлинение паренхиматозной фазы с неоднородностью тени железы (рис. 266). Tylen, Аг-nesio (1973) наблюдали при острых панкреатитах сужения печеночной, желудочно-двенадцатиперстной и селезеночной артерий. При панкреонекрозе В. С. Маят с соавт. (1979) отмечали ослабление или исчезновение рисунка внутриорганных сосудов поджелудочной железы, оттеснение вправо желудочно-двенадцатиперстно артерии или отсутствие ее тени, углообразную деформацию и оттеснение кверху общей печеночной артерии. Ангиография помогает выявить переход абсцесса на соседние органы (рис. 267).

Осложнением острого панкреатита бывает очаговое нагноение. Газсодержащий абсцесс распознается по обычным рентгеновским снимкам, так как обусловливает картину полости с горизонтальным

уровнем |

содержимого. При отсутствии газа абсцесс может быть |

выявлен |

только по компьютерным томограммам. При арте- |

риографии он вызывает смещение артерий, а также сдавление вен поджелудочной железы. По данным Ю. Д. Васильева и

366

267.

Целиакограмма (фрагмент). Острый панкреонекроз с образованием абсцесса в хвостовой части поджелудочной железы. Абсцесс перешел на селезенку и левую половину диафрагмы. Гиперваскулярная зона в области абсцесса с неравномерным просветом многих артериальных ветвей, их деформацией, извилитостью.

Т. Н. Седлецкой (1980), проток поджелудочной железы при остром |

|

||||

панкреатите сужен, а опорожнение его от контрастного вещества |

|

||||

ускорено. При переходе воспалительного процесса на окружающую |

|

||||

клетчатку (так называемый парапанкреатит) может наблюдаться |

|

||||

деформация дистальной половины желудка, рентгенологически |

желудка |

||||

напоминающая |

картину |

инфильтративного |

рака |

||

[Третьякова Т. А., |

Даценко |

В. С, 1979]. Желудок |

приобретает |

|

|

трубкообразную |

форму, перистальтика |

стенок |

отсутствует, |

||

опорожнение ускорено. При благоприятном течении процесса через 10—15 дней отмечается постепенное восстановление нормального вида желудка.

Хронический панкреатит

Хронический панкреатит — протекает с многообразной симптоматикой. Наиболее частой его формой является хронический - ре цидивирующий панкреатит, но и он протекает по-разному, с неодинаковыми интервалами между обострениями(когда в железе возникают отек, геморрагии, а иногда и геморрагические и жировые некрозы), с различной выраженностю клинических симптомов. Естественно, что и рентгенологическая картина также разнообразна. У некоторых больных уже на обычных рентгеновских снимках, и тем более на компьютерных томограммах, определяются камни или отложения извести в поджелудочной железе. Это ценный косвенный признак панкреатита. Ferrucci с соавт. (1979) выявили такие обызвествления с помощью компьютерных томограмм у 18 из 50 больных хроническим панкреатитом, причем у 9

367

из них кальцинаты не были видны на обычных рентгенограммах. Маленькие конкременты имели округлую форму, в то время как более крупные — звездчатую или продолговатую (тубулярную). Но

и те и |

другие чаще локализовались в протоке |

поджелудочн |

железы |

и поэтому образовывали па томограмме |

цепочку теней, |

расположенных соответственно ходу протока. В фазе обострения авторы наблюдали преимущественно общее увеличение поджелудочной железы: переднезадний размер ее головки превышал 3 см, а тела или хвоста — 2,5 см. При хроническом течении панкреатита поджелудочная железа была увеличена в какой-либо ,части контур ее становился неровным и нечетким. Если переднезадний размер головки был менее 1,5 см и тела хвоста железы — менее 1 см, то можно было предполагать атрофию органа. Конечно, при этом надо учитывать возраст больного, так как у старых людей отмечаются атрофические процессы в железе.

Нормальный проток поджелудочной железы не вырисовывается на компьютерных томограммах. Его средний диаметр у людей в возрасте 30—50 лет — всего 3,3 мм, а в возрасте 70—90 лет — 4,6 мм [McCarty et al., 1950]. Поэтому обнаружение на томограммах расширенного протока указывает на патологические изменения в поджелудочной железе, хотя и не позволяет без наличия других признаков дифференцировать рак и панкреатит[Fishman et al., 1979].

Ряд признаков болезни выявляется при рентгенологическом исследовании желудочно-кишечного тракта. В начальных стадиях И в периоды обострения можно заметить увеличение поджелудочной железы. Оно приводит к смещению желудка кпереди, к увеличению дуоденальной петли и уплощению ее медиального контура. Эти изменения особенно четко выделяются при релаксацион дуоденографии. У здоровых людей складки слизистой оболочки в

нисходящей |

части |

двенадцатиперстной |

кишки |

пр |

симметрично |

распределены |

по латеральному и |

медиальному |

кон- |

турам. При панкреатите медиальный контур выпрямлен; на нем можно видеть короткие ригидные участки или ряд заостренных углублений между складками(«спикулы»). Возможны вдавления проксимальнее и дистальнее большого сосочка двенадцатиперстной кишки, придающие медиальному контуру конфигурацию, получившую в литературе название «симптома обратной тройки» (симптом Фростберга).

Анализ изменений двенадцатиперстной кишки требует осторожности. Л. Д. Линденбратен (1953) отметил значительные вариации величины и формы дуоденальной петли. Это же установлено Э. М.

Гинзбургом (1969) в отношении ширины позадижелудоч-ного пространства на рентгенограммах, сделанных в боковой проекции. Согласно данным Anacker (1975), вертикальный размер головки поджелудочной железы на прямой рентгенограмме колеблется от 3,5 до 8 см, а размер тела железы — от 1,5 до 4,5 см. Не менее важно и то, что увеличение дуоденальной петли может быт обусловлено гиперплазией лимфатических узлов при лимфо-

368

гранулематозе, хроническом лимфолейкозе. Некоторую диагностическую роль при хроническом панкреатите придавали симптому Паннхорста — контрастная масса из луковицы двенадцатиперстной кишки ровной струей как бы переливается «возерцо» в конце ее нисходящей части («симптом струи из лейки»). Этот признак, действительно встречается при панкреатопатиях, но бывает и при поражении других органов брюшной полости. Такая же -за кономерность наблюдается при перифатериальных дивертикулах: они чаще наблюдаются у больных панкреатитом, но отнюдь не патогномоничны для него. Неожиданно более характерными оказались поражения костей, связанные с жировыми некрозами в костном мозге. В отдельных случаях костный инфаркт или асептический некроз головки бедренной или плечевой кости оказывается первым ясным проявлением хронического панкреатита[Gerle

et al., 1965].

Необязательность и порой неубедительность данных обзорной рентгенографии и рентгеноскопии желудочно-кишечного тракта побудили искать другие способы исследования поджелудочной железы при панкреатитах. Томография в условиях пневморетроперитонеума и раздувания воздухом желудка не разрешила диагностических трудностей. Размеры железы бывают разными. Панкреатит обусловливает либо нечеткость тени железы из-за окружающих ее спаек, либо неровность ее контуров[Варновиц-кий Г.

И., 1966]. При холеграфии нередко удается обнаружить сужение общего желчного протока в панкреатической, ночасти дифференциальная диагностика с раком остается нечеткой. Поэтому большое значение рентгенологи придают рентгенологическим исследованиям панкреатических протоков и кровеносных сосудов поджелудочной железы. С. Г. Шаповальянц (1980), например, даже пришел к выводу, что панкреатохолангиографию надо производить каждому больному, перенесшему хотя бы один тяжелый приступ панкреатита, но спустя 2—4 нед после стихания острых явлений.

В начальных фазах хронического панкреатита, когда воспалительный процесс захватывает главным образом паренхиму, протоки

кажутся |

нормальными |

или |

малоизмененными. Изредка |

на- |

||

блюдается быстрое контрастирование долек, не сопровождающееся |

||||||

болями, |

обычно |

же |

изменения |

ограничиваются |

деформацией |

|

мелких боковых веточек протока поджелудочной железы. Позднее |

||||||

их деформация увеличивается, они |

суживаются, частично |

об- |

||||

литерируются (рис. 268). На стенках протока появляются неболь- |

||||||

шие неровности, вдавления. В дальнейшем оставшиеся |

боковые |

|||||

веточки становятся извилистыми, иногда образуют кистозные рас- |

||||||

ширения, |

медленно |

опорожняются от контрастного вещества. По- |

||||

следнее задерживается в протоках свыше10 мин [Шаповальянц С.

Г., 1980]. Из-за рубцовых изменений в окружности проток поджелудочной железы неравномерно расширяется[Anacker et al., 1972], но местами может быть сужен. В норме калибр этого протока в головке поджелудочной железы человека составляет

369

3,1±0,9 мм, а в хвостовой части— 0,9±0,4 мм [Зарзар А. С, 1969]. При выраженном стенозе необходимо дифференци воспаление с опухолью. Описанные выше изменения боковых ветвей свидетельствуют о панкреатите. У 16% больных отмечается также сужение панкреатической части общего желчного протока, имеющее ровные контуры [Classen, Demling, 1973]. По данным Kinase с соавт. (1978), для рака более типичны неровные зубчатые контуры протока и одиночная стриктура его, особенно в головке железы. Для доброкачественных процессов характерны - мн жественные сужения с ровными контурами и расширениями - бо ковых ветвей. Это было подтверждено Ralis с соавт. (1980), которые в серии из49 случаев показали, что множественные сужения протока типичны для хронического панкреатита, в то время как остальные признаки встречаются как при панкреатите, так и при раке поджелудочной железы.

Обострение болезни может привести к формированию абсцесса, в результате этого контрастное вещество из протока проникает в полость абсцесса. Некротические массы, находящиеся в абсцессе, обусловливают дефекты наполнения в тени контрастного вещества. В псевдокистах (в отличие от абсцессов) некротических масс не определяется. На компьютерных томограммах абсцессы, в том числе заполненные некротическими массами, проявляются отчетливыми участками просветления (поглощение излучения в пределах +5 - +22 единиц Хаунсфилда). Mendez, Isikoff (1979)

произвели компьютерные томограммы 450 больным с поражением поджелудочной железы. У 9 больных в железе было обнаружено скопление газа; у 8 больных его причиной был абсцесс, а у одного

— прободение псевдокисты в пищеварительный тракт. Одновременно томограммы позволили обнаружить распространение воспалительного процесса в параренальное пространство и в, т скопления жидкости в малом сальнике и около селезенки.

Сочетание хронического панкреатита и рака поджелудочной железы встречается достаточно часто. Применение ангиографии оправдано, так как никогда нет уверенности в том, что под маской воспаления не скрывается злокачественная опухоль. Но это не означает, что ангиографический диагноз прост. Его трудности связаны с малыми размерами артерий в паренхиме железы, с наложением тени сосудов поджелудочной железы и смежных органов, с известным сходством многих ангиографических симптомов рака и панкреатита(окклюзии мелких артерий, неровность их контуров, лакунообразные расширения концевых отделов артерий в очагах гиперваскуляризации). Поэтому в тех случаях, когда результаты селективной артериографии не обеспечивают достоверного распознавания, целесообразна попытка суперселективного контрастирования путем катетеризации отдельных артерий -под желудочной железы. Выбор артерии для катетеризации осуществляют по данным селективной артериографии. При этом учитывают, что кровоснабжение головки железы обеспечивает преимущственно желудочно-двенадцатиперстная и нижняя панкреатодуо-

370