4 курс / Лучевая диагностика / Zedgenidze_G_A_-_Rentgenodiagnostika_ZhKT

.pdf

235. |

|

во |

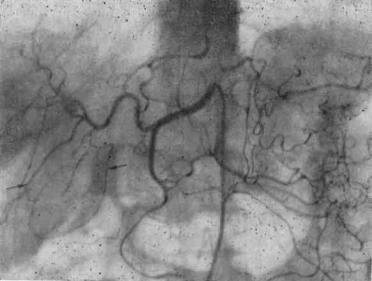

Холангиограмма |

||

операции. |

Общий |

желчный |

проток умеренно расширен. В |

||

дистальной |

части |

его— |

несколько |

небольших |

желчных |

камней. Рефлюкс контрастного |

||

вещества |

|

в |

поджелудочной железы. |

|

|

форме |

и |

|

размерам |

|

приводит |

к его |

конкремента. Камень, |

обтурирующий проток, |

|||||

непроходимости |

и |

обусловливает |

симптом«мениска». |

|||

Проксимальнее |

места |

|

закупорки |

протоки |

расширены. У |

боль- |

шинства больных обтурацию вызывает камень, находящийся в конце закишечной части общего желчного протока. Закупорка протока в области соединения печеночного и общего желчного протоков может быть вызвана сдавлением камнем, фиксированным в пузырном протоке или шейке желчного пузыря(так называемый синдром Мириззи).

При спазме сфинктера Одди на холангиограмме возникает просветление в конце общего желчного протока, напоминающее маленький камень. Поэтому холангиографию целесообразнее производить в начале операции, до инструментальных манипуляций па протоках и пузыре. Для дифференциации спазма и камняне обходимы повторные снимки. Они показывают пользу также при различении дефектов, связанных с камнями, и пузырьков воздуха, попавших в желчные пути при инъекции контрастного вещества. Пузырьки газа легко перемещаются при введении добавочной порции контрастного вещества, и, что наиболее показательно, при перемене положения тела больного движутся в направлении, противоположном движению камней. В редких случаях за камни могут быть приняты «воспалительные» полипы, возникшие в общем желчном протоке [Hatfield, Wise, 1976].

Камни, оставленные в протоках во время хирургического -вме шательства, могут быть выявлены с помощью послеоперационной холангиографии через дренажную трубку или свищ (рис. 236).

301

236.

Холангиограмма через дренажную трубку. Камень те закишечной части общего желчного протока (показано стрелкой).

В настоящее время разработаны и с успехом применяются методики удаления камней через дренажную трубку посредством специальных катетеров и проводников под контролем рентгеноскопии [Васильев Р. X. и др., 1978; Burhenne, 1973]. Путем расширения дренажного тракта удается произвести через Т-трубку эндоскопию и через холедохоскоп удалить камень, что, естественно, снижает число повторных операций [Whelan, Moss, 1979].

Холециститы, холангиты

Распознавание воспалительных поражений желчных путей— холециститов и холангитов — основывается в первую очередь на клинических данных. Но для подтверждения диагноза, для всесторонней оценки морфологических и функциональных изменений в желчных путях(особенно для разграничения калькулезных и некалькулезных холециститов), для своевременного выявления осложнений и синдрома билиарной гипертензии, а также для проведения дифференциального диагноза с другими заболеваниями, которые могут давать сходные клинические симптомы, немалое значение имеет рентгенологическое исследование больного.

Острые холециститы. При рентгеноскопии отмечается ослабление подвижности правой половины диафрагмы. На вовлечение в процесс брюшины указывает наличие жидкости в правом ребер-но-

диафрагмальном синусе. На |

рентгенограммах у большинства |

больных определяется слабая тень желчного пузыря; примерно в |

|

20% случаев заметно его |

увеличение. По данным Heuck, Buck |

(1980) на компьютерных томограммах косвенные признаки холе-

302

цистита улавливаются в том случае, если стенка желчного пузыря утолщена до 0,5 см (в норме 0,1 — 0,2 см). Однако инфузионная томография желчного пузыря, как показали клинические и экспериментальные исследования Katzberg и соавт. (1980), не играет диагностической роли при остром холецистите. Косвенным, но очень ценным признаком холецистита является наличие на рентгенограммах тени желчных камней в области желчного пузыря или общего желчного протока. Другим косвенным показателем острого

воспалительного процесса |

служит |

парез |

двенадцатиперстной |

кишки — она расширена и содержит газ. |

о с т р ы й |

г а з о в ы й хо- |

|

Редкой и тяжелой формой |

является |

||

л е ц и с т и т (газовая флегмона желчного пузыря). Он вызывается газообразующими микроорганизмами. Поэтому уже через 24— 48 ч от начала заболевания на снимках обнаруживается скопление газа в полости желчного пузыря. При вертикальном положении больного

или на латероскопе можно увидеть па фоне газа горизонтальный уровень гнойного экссудата в . пузыреПри повторных исследованиях количество газа нарастает. Он уже определяется не только в полости пузыря, но и в его стенке (в виде узкого неравномерного просветления с перистым рисунком), а затем и по соседству с пузырем(в околопузырных абсцессах). Иногда небольшое количество газа поступает и в желчные протоки[Harley

et al., 1978]. Благоприятное течение болезни сопровождается уменьшением количества газа и через 2—4 нед его исчезно-вением.

Холецистография при острых холециститах имеет значение для проведения дифференциальной диагностики с острым аппендицитом и острым панкреатитом. Появление на холецистограммах тени

желчных протоков и желчного пузыря позволяет практически отбросить предположение об остром холецистите[Jarvinen et al., 1978]. Если же тень желчных протоков отчетливо видна, тень желчного пузыря отсутствует, то можно предполагать острый холецистит (особенно при одновременном обнаружении тени камня в проекции желчного пузыря или пузырного протока).

К артериографии прибегают лишь в самых трудных диагностических ситуациях. При остром холецистите на артериограммах можно отметить лишь увеличение желчного пузыря и умеренное утолщение его стенки (в норме толщина стенки пузыря— 2— 3 мм). В подострой стадии болезни пузырная артерия и ее ветви расширены, а стенка желчного пузыря васкуляризирована сильнее, чем в норме.

На операционном столе у многих больных показана холангиография. С ее помощью хирург может обнаружить мелкие камни в

желчных протоках, |

недоступные |

прощупыванию, и |

установить |

|

состояние сфинктера общего желчного протока. |

наименованием |

|||

Хронические |

холециститы. |

Под |

общим |

|

хронический холецистит объединены воспалительные поражения желчного пузыря, различающиеся по своей патологоанатомической

картине — от |

малоизмененного |

пузыря с |

катаральным |

воспалением |

|

|

|

303

слизистой оболочки до превращения его в плотный толстостенный мешок с гноем и камнями. Этим объясняется необыкновенное разнообразие рентгенологических проявлений болезни.

В распознавании бескаменных катаральных холециститов диагностические позиции рентгенолога более чем скромны. Положение, форма и величина желчного пузыря не изменены. Лишь изредка отмечается легкая неровность или деформация контура тени пузыря как след спаек, образовавшихся во время одного из обострений холецистита. Тень желчного пузыря при холецистографии может быть слабой, но это наблюдается и у здоровых людей. Рентгенологу приходится ориентироваться на функциональные показатели. Одним из них является нарушение концентрационной способности желчного пузыря, выявляемые при холецистографии, характеризующееся усилением концентрации желчи или ослаблением этой функции. При усилении концентрации ранее обычных сроков определяются краевые теневые полоски и контрастированная желчь па две пузыря (фаза трехслойности содержимого пузыря), быстрее, чем в норме, наступает гомогенизация тени пузыря при визуальной оценке. Для ослабления концентрации характерны нечеткость границы между слоями желчи в пузыре, продвижение контрастированной желчи в пузырь«языками», отсутствие трехслойности тени пузыря. Увеличение желчного пузыря во время холецистографии затягивается до 2 ч и более (в норме — до 11/2 ч). Подкожное введение 0,5 мг сернокислого атропина прекращает сокращение желчного пузыря и вызывает его увеличение, чего нет в норме. Сокращение возобновляется лишь через30-40 мин [Иоффе В. С, 1967].

Расстройства двигательной функции непостоянны. В периоды ремиссии может быть отмечено удлинение латентного период после приема пищи, увеличение числа фаз сокращения желчного пузыря после приема смеси пищевых продуктов до трех — четырех, что, вероятно, связано с особенностями опорожнения желудка у больных холециститом. М. М. Сальман (1967) наблюдал у них длительную задержку контрастной массы в луковице двенацатиперстной кишки и спазм бульбодуоденального сфинктера. В периоды обострения темп и сила сокращений пузыря ослабевают, длительность периода опорожнения возрастает, и количество «остаточной желчи» увеличивается в 11/2—2 раза.

Намного богаче рентгенологическая семиотика выраженны форм хронических бескаменных холециститов, что находит свое объяснение в более глубоких патологоанатомических изменениях при этих формах.

На обычных рентгенограммах у большинства больных можно обнаружить самостоятельную тень желчного пузыря. Она же видна на компьютерных томограммах. При пероральной холецистографии тень желчного пузыря очень слабая или вообще не определяется. Отсутствие тени пузыря может быть связано с резким нарушением концентрационной способности или с непроходимостью пузырного протока из-за отека и инфильтрации слизистой

304

оболочки или рубцово-спаечного процесса. Дифференцировать эти причины можно с помощью холецистографии. Если выявляется тень желчных протоков, но не получается изображение желчного пузыря, то пузырный проток непроходим. Если же отчетливо видна тень и протоков, и желчного пузыря, то имеется расстройство концентрационной способности. На снимках, выполненных при вертикальном положении больного, можно констатировать грубое нарушение этой функции. Слоистость содержимого пузыря не прослеживается, сразу обнаруживается либо слабая однородная тень пузыря, либо накопление притекающей контрастированной желчи на дне пузыря. Двигательная функция такого пузыря тоже нарушена, что выражается главным образом в ослаблении сокращений пузыря, в большом объеме «остаточной желчи» и длительном периоде опорожнения. Многие авторы полагали, что косвенным

признаком |

хронического холецистита является наличие тени |

||

желчного пузыря через24—48 ч после пероральной холецисто- |

|||

графии. Banner с соавт. (1979) убедительно опровергли это мнение. |

|||

Сопоставив |

результаты |

холецистографии 324у больных |

и 06 |

здоровых людей, они обнаружили, что тень желчного пузыря |

|||

примерно |

одинаково часто(около 10%) определяется в |

обеих |

|

группах через 36 ч после приема Контрастного вещества. |

|

||

Размеры желчного пузыря при хронических холециститах в -за |

|||

висимости от характера морфологических изменений бывают раз- |

|||

ными — от значительного увеличения с объемом содержимого бо- |

|||

лее 80—90 мл до малых |

его размеров. Признаками рубцового и |

||

спаечного процесса являются деформация пузыря, неровность очертаний, изменения нормального положения, ограничение смещаемости. Естественно, что наличие спаек отражается и насо стоянии смежных органов. При исследовании желудочно-кишеч- ного тракта у больных хроническими холециститами нередко определяется изменение положения выходной части желудка, луковицы и нисходящей части двенадцатиперстной кишки, толстой кишки. Луковица перетягивается вправо и к краю печени, контуры ее могут быть неровными. На стенке двенадцатиперстной кишки может возникнуть вдавление от увеличенного желчного пузыря. Разнообразные деформации луковицы на почве холецистита были описаны еще Blumberger (1937). При обширном пе-рихолецистите

может наблюдаться сужение нисходящей двенадцатиперстной кишки и подтягивание вправо и кверху первых петель тощей кишки. Типично для спаек с желчным пузырем изменение положения поперечной ободочной кишки. Дистальнее печеночной кривизны она деформирована и подтянута к дну желчного пузыря; этот изгиб назвали «ложной печеночной кривизной»

[George, Leonard, 1922].

Изменяются также тонус и двигательная функция пищеварительного тракта. В период обострения холецистита тонус желудка повышен, определяется синдром Беркли (гиперкинезия желудка с его ускоренным опорожнением) синдром Гольцкнехта (длительное наполнение луковицы и нисходящей части двенад-

305

237.Гепатикограмма. Хронический холецистит с увеличением желчного пузыря, утолщением его стенки (пузырь показан стрелками).

цатиперстной кишки с их расширением). Могут возникать спазмы

привратника и антрального |

отдела желудка. Но особенно -ха |

рактерен, конечно, бульбостаз. |

Луковица двенадцатиперстной |

кишки увеличена, в ней содержится бариевая взвесь и над ней скопление газа.

Артериография в сложных случаях может быть использована в комплексной диагностике. Артерии желчного пузыря сужены и деформированы, местами прерываются. При уменьшении пузыря артерии сильно извиты. Стенки пузыря утолщены(рис. 237). Склероз стенок пузыря приводит к редукции артериальной сети и отсутствию паренхиматозной фазы.

Очень |

труден |

для диагностики о г р а н и ч е н н ы й |

шеечны |

холецистит, известный под названием болезни Малле-Ги. При этой |

|||

форме |

нарушается |

опорожнение желчного пузыря в |

результат |

отека и инфильтрации стенок воронки и шейки пузыря и пузырного протока или рубцово-спаечного процесса в этой области. В пользу перегиба пузыря, по мнению И. X. Рабкина с соавт. (1973), говорит стойкая деформация шеечного отдела пузыря. Однако достаточно четких критериев для различения перегиба и одно многочисленных вариантов изгибов желчного пузыря и пузырного протока по существу не приведено. Поэтому приходится больше полагаться на рентгенофункциональные пробы. К таковым принадлежит проба с введением больному холецистокини.-наВ ответ на инъекцию возникает приступ боли. На рентгенограммах регистрируется длительный спазм воронки и шейки

306

238. |

|

|

газосодержащие |

- |

||

Множественные |

|

|||||

лангитические абсцессы печени. |

|

|

||||

желчного |

пузыря [Natha |

et |

al., |

|||

1970]. Наряду |

с |

этим |

констати- |

|||

руется |

значительное |

замедление |

||||

опорожнения |

желчного |

|

пузыря |

|||

[Gozolino et al., 1963; Conte et al., |

||||||

1971]. |

|

|

|

холециститов |

||

Для калькулезных |

||||||

характерны |

|

те |

|

же - |

||

генологические |

признаки, |

что |

и |

|||

для некалькулезных. |

Но |

в боль- |

||||

шинстве случаев все эти симптомы |

||||||

выражены |

|

более |

четко, что, |

|||

несомненно, |

облегчает |

|

-диа |

|||

гностику. |

Кроме |

того, распозна- |

||||

ванию |

способствует |

выявление |

||||

желчных камней.

Одним из ярких признаков калькулезного холецистита служит отсутствие тени желчного пузыря при холецистографии и холеграфии. На основании 205 наблюдений С. Н. Гинзбург и Ю. Л. Каган (1975) установили, что желчнокаменная болезнь была причиной негативной холецистографии в 96,5% случаев. Увеличенный пузырь дает в этих случаях самостоятельную слабую тень на рентгенограммах; более отчетливо она улавливается на томограммах. Нередко отмечается вдавление от желчного пузыря на стенках двенадцатиперстной и поперечной ободочной кишки. Косвенным

симптомом |

калькулезного |

холецистита |

считают |

расширение |

|

желчных |

протоков. Но этот |

симптом |

не |

слишком |

убедителен. |

Внутренний диаметр общего |

желчного |

протока при хроническом |

|||

бескаменном холецистите равен5,1+0,13 мм, а при хроническом калькулезном холецистите — 7,4+0,22 мм [Мамчич В. И., 1979].

Холангиты. Значение рентгенологических данных для диагностики острых холангитов невелико. Редким исключением можно признать холангиты, вызванные газообразующими бактериями, при которых на рентгенограммах могут определяться светлые полоски газа по ходу протоков и холангитические абсцессы печени(рис. 238). У остальных больных единственным рентгенологическим симптомом является расширение печеночного и общего желчного протоков. Требуется лишь избежать досадной ошибки: па томограммах печени и желчных путей нередко выделяется тень воротной вены благодаря перипортальной прослойке жировой клетчатки; эту тень можно спутать с изображением расширенного общего желчного протока [Westcott, Slover, 1976].

Рентгенологическая картина хронического рецидивирующего гнойного холангита описана Wasti, Cunningham (1973), по дан-

307

ным которых у 3% больных на рентгенограммах определяется газ в желчных протоках. Он проникает из двенадцатиперстной кишки вследствие недостаточности сфинктера Одди или обусловл газообразующими микроорганизмами. При холецистографии тень желчного пузыря видна лишь в 20% случаев; она не изменена. При холеграфии у половины больных не удается получить изображения даже желчных протоков. Если тень последних имеется, то можно заметить неравномерность просветов протоков. Самый частый симптом — расширение общего желчного протока 2в—3 раза. Конечно, наиболее полные сведения доставляет холан-гиография

во |

время |

операции. На |

холангиограммах |

демонстративно |

отражаются |

расширения |

вне- и внутрипеченочных желчных |

||

протоков, сочетающиеся местами с их рубцовыми сужениями. В протоках могут быть камни. Shin и соавт. (1978) показали ценность эндоскопической холангиографии. У больных возвратным гнойным холангитом она позволяет обнаружить расширения и сужен протоков, а также камни в протоках.

В отличие от этого при хроническом негнойном холангите не обнаруживается патологии во внепеченочных протоках[Legge et

al., 1971]. Однако во внутрипеченочных протоках определяются изменения, напоминающие склерозирующий холангит. Они выражаются в ограниченном или диффузном сужении протоков последующим нарушением правильности их ветвления.

Выделяют первичный склерозирующий холангит — редкое заболевание, ведущее к медленно развивающемуся диффузному сужению как внепеченочных, так и внутрипеченочных желчных протоков. По ходу протоков могут возникать множественные стриктуры, причем характерно отсутствие расширения проксимальных отделов протоков [Krieger et al., 1970]. В начальной стадии при небольшой протяженности сужения протоков данные анамнеза позволяют провести дифференциальный диагноз с результатами операций на желчных путях и холелитиазом. Правильному диагностическому суждению способствует одновременное наличие больного хронического язвенного колита (эта болезнь наблюдается почти у половины больных склерозирующим холангитом), а также

медиастинального |

или |

ретроперитонеального |

фиброза. К |

||

сожалению, мысль о склерозирующем холангите редко возникает в |

|||||

дожелтушной |

стадии. Поэтому |

основным |

диагностическим |

||

методом надо признать эндоскопическую ретроградную холангиографию. Чреспеченочная холангиография трудна из-за узост желчных протоков.

Разнообразна клиническая и рентгенологическая картина -вто

ричных холанг и т о в, |

сопровождающих |

холелитиаз, хронические |

|

гепатиты, абсцессы |

печени |

и. |

д.т Пожалуй, главными |

рентгенологическими |

признаками |

оказываются неравномерность |

|

просвета желчных протоков, неровность их очертаний, ограниченные сужения в протоках, мелкие краевые дефекты, обусловленные отложениями липидов, давлением перихоледохеальных лимфатических узлов [Авдей Л. В., Белановский Э. Д., 1974], перегибы

308

и деформации протоков. Важной формой воспалительного поражения общего желчного протока является оддит(см. ниже). Появились сообщения о применении чреспеченочного наружного дренажа для антибиотикотерапии гнойного холангита. Роль рентгенолога в проведении такого лечения очевидна, особенно при локальных формах холангита.

Перихолецистит. Перихолецистит чаще всего является осложнением холецистита, значительно реже — следствием язвенной болезни двенадцатиперстной кишки или воспалительного поражения толстой кишки. Главная задача клинициста и рентгенологаза ключается в распознавании основного заболевания. Для полного диагноза и планирования лечебных мероприятий выявление - пе рихолецистита необходимо.

В острой фазе заболевания тень желчного пузыря при холецистографии и холеграфии не появляется. В случаях калькулезного холецистита могут определяться камни в проекции желчного -пу зыря. В области желчного пузыря может нечетко выделяться тень инфильтрата, соответственно которому исчезает нижний контур правой доли печени. На прицельных рентгеновских снимках можно отметить утолщение передней брюшной стенки на уровне желчного пузыря, нерезкость ее внутреннего контура. Нередко встречается парез двенадцатиперстной кишки и правого изгиба сигмовидной кишки.

Спайки желчного пузыря с соседними органами обусловливают немало рентгенологических симптомов. Если при холеграфии по лучается тень желчного пузыря, то можно констатировать околопузырные сращения по ряду признаков. Пузырь может быть пе ретянут в сторону двенадцатиперстной кишки и желудка. Его дно может быть наоборот подтянуто в латеральную сторону, к ниж ней поверхности печени. При перемене положения тела больного пузырь не смещается. О наличии сращений свидетельствует де формация тени желчного пузыря, выпрямленность его контура, появление двойного контура в любом отделе, неровность и зубча тость контура (рис. 239). При сокращении желчного пузыря со храняется его измененное положение, не меняется взаимоотноше ние шейки, воронки и тела пузыря.

Для более уверенной диагностики околопузырных сокращений целесообразно одновременное контрастирование пищеварительного тракта. Ведь спайки, фиксирующие и деформирующие желчный пузырь, в то же время обусловливают подтягивание к нему двенадцатиперстной кишки и выходной части желудка, также поперечной ободочной кишки. При перемене положения тела, при

пальпации и в периоде опорожнения желчного пузыря отделить друг от друга тени спаявшихся органов не удается. При выраженных спайках можно заметить деформацию перечисленных отделов пищеварительного тракта. Особенно часты различные деформации луковицы и нисходящей части двенадцатиперстной кишки; их латеральный контур выпрямляется, делается неровным, смещаемость кишки ограничивается. Иногда возникает сужение

309

239.Холецистограмма. Деформация желчного пузыря, обусловленная спайками его с двенадцатиперстной кишкой.

кишки и расширение луковицы. Эти изменения нагляднее определяются в условиях релаксационной дуоденографии[Пи-щин Э.

М., 1968].

Окклюзионные поражения желчных путей. Синдром билиарной гипертензии

Распознавание окклюзии желчных путей представляет собо одновременно задачу дифференциальной диагностики желту. Желтуха отсутствует лишь при непроходимости пузырного протока или при малой выраженности окклюзии. По аналогии с уровнями блокады при портальной гипертензии целесообразно различать три основных формы желтухи: надпеченочная, печёночная и подпеченочная. Надпеченочная форма связана с повышенны распадом эритроцитов и избыточным образованием в организм билирубина; она наблюдается, например, при гемолитической желтухе. Клиническое выделение этой формы желтухи обычн затруднений не вызывает; роль рентгенолога сводится к изучению состояния некоторых органов и систем(печени, селезенки, костной системы). При холеграфии у больных надпеченочной желтухой появляется тень желчного пузыря. Печеночная желтуха возникает в результате поражения гепатоцитов или холангиол при острых хронических заболеваниях печени инфекционного, токсического, аллергического, обменного или иного генеза, также при наследственных пигментных гепатозах (ферментопатическая

3

10