4 курс / Лучевая диагностика / Zedgenidze_G_A_-_Rentgenodiagnostika_ZhKT

.pdf

249. |

|

|

через |

дренажную |

|

||

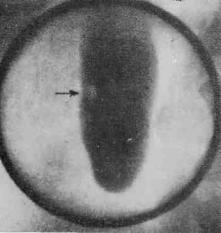

Холангиограмма |

|

||||||

трубку. Рубцовый стеноз большого |

|

||||||

дуоденального сосочка. |

|

|

|

|

|||

Все |

же |

в |

большинстве |

|

|

||

случаев |

|

достоверность |

осно- |

|

|||

рентгенодиагностики |

|

|

|||||

вывается |

на |

данных |

- |

|

|||

кожной |

|

или |

операционной |

|

|||

холангиографии. |

Главным |

|

|||||

признаком |

|

является |

стойкое |

|

|||

сужение |

общего |

желчного |

|

||||

протока |

в |

его |

терминальной |

|

|||

части, где проток имеет узкий |

|

||||||

нитевидный просвет и ровные |

|

||||||

четкие контуры (рис. |

249). В |

|

|||||

отличие |

от |

функциональных |

|

||||

изменений |

спазма сфинктера |

|

|||||

— |

|

рентгенологическая |

|

||||

картина |

|

не |

меняется |

после |

|

||

введения |

|

спазмолитических |

|

||||

средств |

|

|

или |

|

блокады |

|

|

блуждающих нервов вдоль стенок желудка; не нормализуются и |

|||||||

радиоманометрические показатели. Все внепеченочные желчные |

|||||||

протоки |

расширены, |

и контрастное вещество проникает во |

|||||

внутрипеченочные |

протоки. При радиомано-метрии |

отмечается |

|||||

повышение |

давления |

прохождения. Остаточное |

давление |

||||

повышено: при небольшой степени выраженности стеноза до 150— 200 мм вод. ст. (зонд № 3 при этом легко проводится через сосочек в двенадцатиперстную кишку), при более выраженном стенозе— от 200 до 300 мм (зонд № 3 провести не удается). Соответственно диаметр общего желчного протока в первом случае не превышает 1—1,5 см, во втором — составляет 1,5—2 см [Виноградов В. В., Гришкевич Э. В., 1964].

Некоторые авторы предлагают различать стеноз всех частей сфинктера и стеноз отверстия большого сосочка двенадцатиперстной кишки (остиум-стеноз). Для последнего характерно нормальное изображение терминальной части общего желчного протока, включая канал сосочка, нарушение обычной работы сфинктера, что может быть зарегистрировано только посредством киносъемки, а также затекание контрастного вещества в проток поджелудочной железы.

В последние годы появились сообщения о распознавании папиллярных стенозов с помощью эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии. При небольшом поражении фазы функционирования сфинктера Одди сохранены, отмечается незначительное расширение дистальных отделов общего желчного и пан-

321

250. |

|

|

во |

время |

операци. |

|

Холангиограмма |

||||||

Хронический панкреатит. Рубцовый стеноз |

||||||

панкреатической |

части |

общего |

желчного |

|||

протока. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

креатического |

||

протоков. При выраженном стенозе |

||||||

ритмичная |

|

работа |

|

сфинкт |

||

нарушена, |

выявляется |

|

сужение |

|||

обоих протоков или одного из них, |

||||||

иногда |

|

вплоть |

до |

|

нитевидно |

|

просвета. |

Проксимальнее |

стеноза |

||||

протоки |

|

расширены, |

а |

|||

опорожнение |

их |

от |

контрастного |

|||

вещества задержано порой до15 |

||||||

мин и более [Anacker et al., 1977]. |

||||||

Чистый стеноз большого сосочка |

||||||

двенадцатиперстной |

с |

|

ки |

|||

дифференцируют |

некоторыми |

|||||

патологическими |

|

состояниями. |

||||

При |

хроническом |

панкреатит |

||||

отмечается |

|

сужение |

||||

панкреатической |

части |

общего |

||||

желчного протока, причем контуры |

||||||

суженного |

|

участка |

резкие, но |

|||

несколько неровные (рис. 250). Рак |

закишечной |

части |

протока |

|||

также вызывает его стеноз, |

однако контуры суженного участка на |

|||

различном |

протяжении |

имеют |

неровные |

очертания. При |

целиакографии можно обнаружить узкие"опухолевые" сосуды и обрывы артерий в области рака общего желчного протока. Рак головки поджелудочной железы рентгенолог обычно констатирует

втой стадии, когда имеется закупорка общего желчного протока у верхнего края железы. При ущемлении камня в большом сосочке двенадцатиперстной кишки можно обнаружить дефект наполнения

втени ампулы, а также полукруглую тень на фоне раздутой газом нисходящей части двенадцатиперстной кишки в области сосочка. При раке ампулы общего желчного протока и при раке сосоч последний увеличен, контуры его неровные, складки слизистой оболочки кишки вокруг опухоли инфильтрированы, вследствие чего

рельеф слизистой оболочки становится как бы застыв, потерявшим ту изменчивость, которая так типична для данного

отдела |

двенадцатиперстной |

кишки. Рак |

ампулы |

може |

образовывать дефект наполнения |

в двенадцатиперстной |

кишке. |

||

Этот дефект иногда имеет округлые края и напоминает дефе наполнения обусловленный камнем. В других случаях в центре дефекта наполнения видна ниша(изъязвление опухоли) или контрастная масса из кишки проникает в область некроза в самой опухоли. На поверхности опухоли

322

может надолго задержаться налет сульфата бария. По данным Evans (1964), при раке сосочка в конце тени общего желчного протока может определяться маленький плоский дефект наполнения, менее четко очерченный, чем дефект наполнения, вызванный камнем желчного пузыря. Одним из редких поражений детского возраста является эмбриональная рабдомиосаркома, имеющая своеобразную рентгенологическую картину при холан-гиографии: в расширенном общем желчном протоке определяется опухолевая

масса. |

годы большое значение придают целиакографии |

|

В |

последние |

|

при |

проведении |

дифференциальной диагностики поражений пан- |

креатодуоденальной зоны, поскольку ангиография не только -су щественно облегчает распознавание опухоли этой области, но и позволяет точнее оценить объем оперативного вмешательства при опухолевом процессе, а также выявить метастазы в печени, свойственные раковым опухолям поджелудочной железы и большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Olsson, Tylen (1972) описали ангиографическую картину рака большого сосочка двенадцатиперстной кишки. В 9 из 10 верифицированных наблюдений они обнаружили инфильтрацию стенки задней верхней панкреатикодуоденальной артерии или ее ветви, в 8 из 10 случаев — «опухолевые сосуды» и в 2 из 10 случаев — усиление тени опухоли в паренхиматозной фазе. Диаметр всех опухолей не превышал 2 см.

При окклюзионных поражениях печеночного или общего желчного протока, сопровождающихся желтухой, в предоперационном

периоде |

все чаще |

осуществляют декомпрессию желчных путей |

путем |

чрескожного |

чреспеченочного их дренирования, с этой |

целью [Elyaderani, Gabrielle, 1979] рекомендуют также проводить чрескожную пункцию желчного пузыря под контролем эхограмм с введением в пузырь и общий желчный проток катетера по методике Сельдингера.

Свищи желчного пузыря и желчных протоков. Желчнокаменная непроходимость кишечника

Свищи желчного пузыря и желчных протоков принято делить на две группы: внутренние желчные свищи и наружные желчные свищи.

Внутренние желчные свищи. Через свищевой ход газ из пище-

варительного канала проникает в |

желчные пути. Этот симптом |

(«газ в желчных путях») является |

наиболее ценным рентгено- |

логическим признаком соустья между желчными путями и желу- дочно-кишечным трактом. Лишь в казуистических случаях газ может оказаться в желчных протоках из-за недостаточности большого сосочка двенадцатиперстной кишки(после пассажа через него камня или в результате раковой инфильтрации большого -со сочка двенадцатиперстной кишки). Рентгенологическая картина зависит от местоположения свища, состояния желчных путей и

323

количества газа. Если свищ ведет в Желчный проток, то на рентгенограмме, произведенной при вертикальном положении больного, на фоне печени вырисовываются просветы заполненных газом желчных протоков (рис. 251). При значительном объеме газа рентгенологические признаки достаточно яркие и определенные. Нередко удается заметить и свищевой канал, содержащий газ. Но

если газа мало, то определяются только отдельные светлы полоски, главным образом в поддиафрагмальных сегментах - пе чени.

Аналогичная картина может наблюдаться и при наличии свища желчного пузыря, но в случае проходимости пузырного протока. Дополнительно к отмеченным признакам при вертикальном - по ложении больного определяется рентгеновское изображение желчного пузыря, содержащего газ и жидкость. При облитерации пузырного протока газ не проникает в желчные пути и выявляется только в желчном пузыре, если он не сморщен и не заполнен камнями и гнойным содержимым. Обнаружение на снимках тени желчных камней служит косвенным доказательством ,тогочто свищ возник в результате холелитиаза. Выделяют нечастые случаи заболевания, когда крупный желчный камень определяется в желудке или кишечнике. Поскольку такой камень не может пройти через большой сосочек двенадцатиперстной кишки, то его выявление в желудочно-кишечном тракте указывает на существование внутреннего желчного свища.

Обнаружив газ в желчных путях, рентгенолог должен установить локализацию свища и по возможности его природу. Холе-графия не всегда позволяет получить рентгеновское изображение желчных протоков из-за нарушенных гидродинамических взаимоотношений в желчных путях. Поэтому рациональнее проводить исследование желудочно-кишечного тракта, используя введение контрастных

веществ. Для диагностики желудочных и дуоденальных свищей

применяют |

метод «контрастного |

завтрака»; ирриго-скопию |

рекомендуется |

проводить при |

подозрении на свищи толс |

кишки. При этих исследованиях определяют состояние желудка и кишечника, что особенно важно при свищах, развившихся как осложнение раковой опухоли. Надо лишь учитывать, что при всех свищах могут наблюдаться местная деформация пищеварительного тракта, ограничение его смещаемости и перестройка рельеф слизистой оболочки вокруг свищевого отверстия.

При достаточной величине свищевого отверстия и отсутствии местного отека слизистой оболочки контрастная масса свободно

поступает |

в желчные пути. Это позволяет определить, какие |

участки |

пищеварительного тракта и желчных камней связа |

между собой, каковы протяженность и диаметр свищевого канала. Если свищ ведет в желчный пузырь, необходимо выяснить объем полости последнего, состояние его стенок, наличие в нем камней, проходимость пузырного протока(рис. 252). Если свищ направляется в желчный проток, то надо заполнить желчные пути контрастной массой таким образом, чтобы установить положение,

324

251.

Холедоходуоденальный свищ.

а — обзорная рентгенограмма печени (газ в желчных путях); б

— контрастное вещество из луковицы двенадцатиперстной кишки — через свищ проникает в желчные пути.

форму и калибр основных желчных протоков, наличие в них камней, проходимость пузырного протока, состояние закишечной части общего желчного протока и большого сосочка двенадцатиперстной кишки (рис. 253). Все это имеет существенное значение при планировании хирургического вмешательства по поводу свища. Требуется также определить пути и сроки выведения контрастной массы из желчных протоков и желчного пузыря. При большом свищевом отверстии бариевая взвесь в первые часы исследования эвакуируется из системы желчных путей.

При малой величине свищевого отверстия и отечности тканей вокруг него контрастная масса из желудка или кишки не переходит в желчные пути. Для уточнения диагноза необходимо осуществлять вспомогательные манипуляции. К ним относятся: изменение положения тела больного, введение контрастной массы двенадцатиперстную кишку через зонд(особенно в условиях релаксационной дуоденографии), применение вместо сульфата бария водорастворимых контрастных веществ. В ряде случаев целе-

сообразно под контролем эндоскопии зондировать свищевоеот верстие и по проводнику вводить в него катетер. Через катетер в

дальнейшем заполняют свищ контрастной массой. |

. |

|

Желчнокаменная |

непроходимость |

|

Рентгенологическая |

картина желчнокаменной |

непроходимост |

складывается из признаков острой механической непроходимости кишечника и симптомов, свойственных внутренним желчным свищам. Естественно, что на обзорных рентгенограммах живота в первую очередь отмечаются вздутие кишок и появление в н горизонтальных уровней жидкости(чащи Клойбера). При более

детальном |

рассмотрении |

|

удается |

|

установить |

|

|||

постстенотической |

части |

кишечника— важный |

показатель |

||||||

механического |

|

характера непроходимости. |

Мысль |

о |

|||||

желчнокаменной |

непроходимости |

может |

|

зародиться |

|||||

ознакомлении |

с |

анамнезом |

больных, так |

как |

нередко |

он |

|||

предъявляют |

жалобы |

на приступы |

желчной |

колики |

в прошлом. |

||||

Серьезным основанием для постановки диагноза служит выявление симптома «газ в желчных путях». Ввиду того что свищевое отверстие из-за крупных размеров камня должно быть большим, а также вследствие метеоризма газа в желчных протоках быва много — и это облегчает распознавание. Balthaxar, Schech-ter (1978) наблюдали 4 больных с желчнокаменной непроходимостью, у которых газ был только в желчном пузыре, но отсутствовал в желчных протоках. В этих случаях рядом с луко двенадцатиперстной кишки, содержавшей газ и жидкость, выделялось скопление газа в сморщенном желчном пузыре.

У всех больных рентгенологу необходимо скрупулезно изучить область предполагаемого уровня непроходимости в поисках желчного камня. По понятным причинам это особенно важно при -на личии газа в желчных путях. К сожалению, на фоне вздутых петель кишечника отнюдь не легко заметить слабую тень камня. Если у больного имеются рентгеновские снимки желчного , пу произведенные в прошлом, то их надо также проанализировать

326

252.

Свищ менаду выходной частью желудка и желчным пузырем. Контрастная масса проникает в деформированный желчный пузырь, содержащий камни.

и сопоставить с новыми рентгенограммами, так как исчезновение тени камня, ранее определявшегося в области желчного пузыря, также служит косвенным доказательством желчнокаменной - не проходимости.

При удовлетворительном состоянии больного и недостаточно ясном диагнозе допустимо рентгенологическое исследование желу- дочно-кишечного тракта с помощью водорастворимого контрастного вещества. С одной стороны, такое исследование дает возможность обнаружить внутренний желчный свищ, а с другой— найти камень в просвете кишки, поскольку его наличие рентгенологически проявляется дефектом наполнения в тени контрастного содержимого кишки.

Наружные желчные свищи. План рентгенологического исследования составляют с учетом анамнестических и клинических данных. При свище неустановленного происхождения необходимо выполнять рентгенологическое исследование в полном объеме, чтобы установить состояние органов грудной полости, печени, желуд-

ка и кишечника, желчных путей и лишь затем приступать к фистулографии. Если же характер основного заболевания и причина развития свища ясны, то рекомендуется начинать осмотр наружного свищевого отверстия и обзорную рентгенографию -пе чени и желчных путей. После анализа исходного рентгеновского снимка в свищевое отверстие вводят тонкий катетер и через него—

водорастворимое контрастное вещество под контролем - рент геноскопии. Контрастное вещество можно вводить и непосредственно шприцем в наружное свищевое отверстие. Около последнего на коже рекомендуется укрепить металлическую метку. С помощью просвечивания определяют необходимые моменты для

327

253. Холедоходуоденальный свищ. Контрастная масса заполняет ретродуоденальную часть общего желчного протока. Она расширена и обтуриро-вана камнем (показано стрелкой).

обзорной |

и прицельной рентгенографии. Разработана методика |

||

«управляемой» фистулохолангиографии [Шуваева В. И., 1980], при |

об |

||

которой |

управляемый катетер через |

свищ проводят в |

|

желчный проток, а иногда и в двенадцатиперстную кишку. |

и |

||

Фистулография позволяет установить |

направление, калибр |

||

форму свищевого хода, наличие ответвлений от него и затеков, связь свища с желчным пузырем или желчным протоком. Заполнение желчного пузыря или протоков позволяет оценить ихсо стояние (в частности, наличие конкрементов), проходимость, функцию пузырного протока и сфинктера Одди. Фистулографическая картина довольно разнообразна. При наружном свище желчного пузыря обычно вырисовывается короткий прямой канал, ведущий в желчный пузырь. С помощью рентгеноскопии и рентгенографии определяют величину, форму и очертания полости пузыря, наличие или отсутствие камней. Продолжая инъекцию

контрастного вещества, добиваются тугого |

наполнения |

пузыря, |

чтобы установить состояние пузырного |

протока. Если |

в нем |

фиксирован камень, то можно видеть менископодобный дефект наполнения в проксимальной части тени пузыря. При отсутствии окклюзии пузырного протока контрастное вещество начинает - по ступать в общий желчный проток. Оно заполняет его на всем протяжении и в случае нормальной резистентности сфинктера Одди переходит в двенадцатиперстную кишку. Патологические изменения в желчных протоках(деформация, стриктуры, камни) отчетливо видны на фистулохолангиограммах (рис. 254).

328

254. |

|

|

через |

наружный |

|

Холангиограмма |

|||||

желчный свищ. Желчные протоки |

|||||

резко |

расширены. |

В |

общем |

||

желчном |

протоке — крупные |

||||

камни, закупоривающие его. |

|

||||

Свищ, ведущий в один из |

|||||

желчных |

протоков, |

может |

|||

иметь разную длину. Иногда |

|||||

это |

— |

|

сравнительно |

||

короткий и прямой канал, в |

|||||

других случаях — длинный и |

|||||

извилистый |

|

ход. |

По |

ходу |

|

свища |

|

|

могут |

||

расширения, |

|

заполненные |

|||

гноем |

и |

|

желчью. Свищ |

||

общего |

желчного |

протока у |

|||

большинства |

области |

||||

проходит |

в |

||||

удаленного желчного пузыря и пузырного протока. Можно

точно установить, с каким именно желчным протоком связан свищ и что является источником, поддерживающим его существование.

Тщательно исследовать необходимо терминальный отдел общего желчного протока. Если он недостаточно хорошо заполнен контрастным веществом, больному следует придать вертикальное положение. На серии прицельных снимков можно зафиксировать меняющуюся картину раскрытия и закрытия сфинктера. Анализируя эти снимки, надо исключить задержку небольшого камня в терминальной части общего желчного протока, который может быть малозаметен на обзорных холангиограммах. Косвенным признаком нарушения проходимости сфинктера являются расширение общего желчного протока и задержка его опорожнения откон трастного вещества, в том числе после введения спазмолитических средств.

По окончании фистулографии больному предлагают завтрак, способствующий желчевыделению , иследовательно, очищению желчных путей от контрастного вещества. Реакция на фистулографию обычно незначительна; иногда отмечаются невысокий и кратковременный подъем температуры и небольшие боли в верхнем отделе живота.

Холецистозы

Холецистозы — сборная группа обменных и дегенеративно-ди- строфических поражений желчного пузыря. При рентгенологическом исследовании могут быть распознаны лишь некоторые из

329

255. |

|

Одиночный |

||

Холецистограмма. |

||||

холестероловый |

полип в |

желчном |

||

пузыре (показало стрелкой). |

|

|

||

этих поражений (холесте-роз, |

||||

аденомиоматоз, |

липоматоз |

и |

||

гиалинокальци-ноз). |

|

|

||

Холестероз. |

|

|

|

|

При |

холецистографии |

|||

холеграфии |

получается |

- ин |

||

тенсивная |

|

тень |

|

желчно |

пузыря |

обычной |

|

,фор |

|

величины |

|

и |

положен. |

|

Высокую |

интенсивность |

|

тени |

|

пузыря |

|

многие |

|

ав |

объясняли |

|

|

|

усил |

концентрацией желчи в ней, хотя прямых доказательств этого не имеется. Контуры тени желчного пузыря ,ровныерезкие, смещаемость его не ограничена. Прием желчегонного завтрака вызывает быстро наступающее сильное сокращение . пуз Изредка наблюдающуюся при этом на прицельных снимках

компрессией нежную складчатость и мелкую зернистость рельефа |

|

||||

слизистой оболочки желчного пузыря не следует принимать |

е |

||||

признак |

холестероза — это |

рентгенологическая |

картина |

||

нормального состояния. Таким образом, в этой стадии развития |

|

||||

холестероза как при очаговой, так и при диффузной форме болезни, |

|

||||

диагностика основывается на обязательном сочетании клинических |

|

||||

симптомов, |

указанных |

выше |

лабораторных |

данных |

|

рентгенологических признаках (интенсивная тень желчного -пу зыря, отсутствие в нем камней, быстрое и сильное опорожнение желчного пузыря).

Роль рентгенодиагностики возрастает при полипозной форм холестероза. Холестероловый полип обусловливает округлый -де фект наполнения в тени желчного пузы(рися. 255). Размеры дефекта наполнения невелики (0,1—0,5 см). Поэтому обнаружить одиночный полип можно лишь на снимках высокого качества, иногда только на снимках, произведенных при компрессии в период опорожнения желчного пузыря. Под контролем рентгенотелевидения порой удается найти положение больного, в котором дефект наполнения становится краеобразующим и принимает -по лукруглую форму. Фиксированное положение дефекта, его краевое расположение и отсутствие изменений при перемене положения тела больного и в процессе сокращения желчного пузыря — все эти

симптомы |

позволяют |

отличить |

холестероловый |

полип |

одиночного желчного камня. Значительно труднее дифференци- |

||||

ровать холестероловый |

полип и полип |

воспалительной |

природы |

|

при хронической железистой пролиферативной форме холецисти-

330