4 курс / Лучевая диагностика / Zedgenidze_G_A_-_Rentgenodiagnostika_ZhKT

.pdf

202. |

печени. |

Правая |

|

Абсцесс |

|||

половина |

диафрагмы |

- |

|

положена |

высоко, |

дефор- |

|

мирована, под ней, в печени, |

|||

определяются |

множественные |

||

отложения извести и полость с |

|||

горизонтальным |

|

уровнем |

|

жидкости. |

|

|

|

исследования больного.

При печеночно-плевральном свище определяются правосторонний диафрагмит и экссудат в правой плевральной полости, причем к

выпоту |

обычно |

примешиватся |

. желчьПри |

печеночно- |

|||

перикардиальном свище |

помимо |

симптомов |

абсцесса |

печени |

|||

имеются |

признаки |

экссудативного |

перикардита. Пе-ченочно- |

||||

легочный свищ соединяет желчные протоки с бронхами и поэтому |

|||||||

часто |

именуется |

желчно-бронхиальным |

свищом. Для |

него |

|||

характерно выделение мокроты с примесью желчи(при прорыве |

|||||||

эхинококка в мокроте встречаются крючья паразита или стенки |

|||||||

дочерних |

пузырей). |

На |

рентгеновских |

|

снимках |

легких |

|

определяются симптомы хронической пневмонии, иногда с наличием абсцесса в легком. Кроме того, имеются признаки диафрагматита и основного процесса в печени. Бронхологическое исследование позволяет выявить свищевое отверстие, ч рез которое контрастное вещество заполняет свищевой ход, направляющийся в печень. До бронхографии иногда вырисовывается контрастирование свищевого хода и желчных путей воздухом, попадающим из бронха [Вилявин Г. Д. и др., 1972]. Печеночно-желудочные и печеночно-кишечные свищи можно также обнаружить при эндоскопии путем заполнения их воздухом или контрастной массой из пищеварительного тракта.

О к о л о п е ч е н о ч н ы е а б с ц е с с ы . Печень |

отделена от |

смежных органов капиллярной перитонеальной |

щелью. Условно |

выделяют надпеченочное пространство и подпеченочное пространство. В каждом из них может возникнуть гнойный процесс, причем при ограниченном характере нагноения образуются передние и задние надпеченочные и подпеченочные гнойники [Rupp, 1976]. Их расположение видно на рис. 205.

Надпеченочные гнойники принадлежат к группе поддиафрагмальных абсцессов. Они обусловливают ряд рентгенологических признаков, составляющих в совокупности синдром острого диа-

271

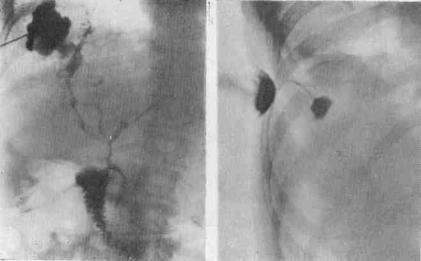

203.Абсцесс печени. Посредством пункции в полость абсцесса введено контрастное вещество. Абсцесс сообщается с деформированными желчными протоками правой доли печени.

204.Абсцесс печени. Фистулограмма. Контрастное вещество заполнило свищевой ход и небольшую полость абсцесса.

фрагматита; высокое расположение, деформация и имммобилизация диафрагмы, ее утолщение и нерезкость очертаний, очаговая инфильтрация и субсегментарные ателектазы у основания легкого, плевральные наслоения и экссудат в синусах плевры. На рентгенограммах поясничного отдела позвоночника при задних поддиафрагмальных абсцессах можно уловить исчезновение контура промежуточной ножки диафрагмы. Распознавание облегчается, если в абсцессе имеется газ, благодаря которому даже на обычны рентгенограммах вырисовывается под диафрагмой полость, содержащая газ и жидкость.

Задний подпеченочный гнойник приводит к оттеснению почки книзу, к потере четкости контуров верхнего полюса почки и большой поясничной мышцы на той же стороне и явлениям острог диафрагматита, обычно ограниченного задним скатом диафрагмы па стороне поражения. Передний подпеченочный абсцесс вызывает облитерацию нижнего контура печени, смещение книзу поперечной ободочной кишки. Вследствие местного перитонита развивается парез прилегающего отдела кишечника; кишечные петли расширяются, заполняются газом; в них могут определяться -ко роткие горизонтальные уровни жидкости. В полости абсцесса может находиться не только гной, но и небольшое количество газа. Важно лишь не принять за газсодержащий абсцесс скопление газа в луковице двенадцатиперстной кишки или в поперечной обо-

272

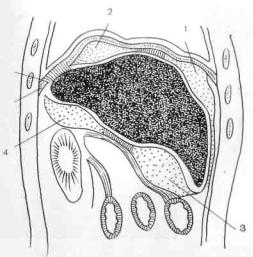

205. |

|

расположение |

- |

|

Типичное |

||||

печеночных абсцессов (схема). 1 — |

||||

передний |

надпеченочный абсцесс; 2 |

|||

— задний надпеченочный абсцесс; 3 |

||||

— передний подпече-ночный абсцесс; |

||||

4 — задний под-печеночный абсцесс. |

||||

дочной |

|

кишке. Перемены |

||

положения тела |

больного |

|||

или |

искусственное |

-кон |

||

трастирование |

пищевари- |

|||

тельного |

тракта |

позволяют |

||

избежать |

диагностической |

|||

ошибки. |

|

|

|

|

Эхинококкоз печени. |

эхино- |

|||

Маленькая |

живая |

|||

кокковая |

киста |

не |

||

никаких |

рентгенологиче- |

|||

ских |

симптомов. |

Но |

если |

|

величина ее достигает 2—3 см, то при компьютерной томографии |

||||

на фоне печени определяется круглый очаг просветления. При этом |

эхи |

|||

иногда |

четко |

улавливается изображение тонкой |

капсулы- |

|

нококка. |

В этой |

фазе ее иногда можно заметить и |

на радиоизо- |

|

топных сцинтиграммах печени. Более крупная киста вызывает увеличение печени или ее части. Располагаясь вблизи от поверхности печени, она может вызвать ее выбухание, образование выступа (рис. 206). Такой выступ можно заметить только с помощью пневмоперитонеума; выбухания на поддиафрагмальной поверхности печени сопровождаются деформацией диафрагмы и хорошо видны на томограммах. Размеры выбухающей в грудную полость части диафрагмы определяются величиной кисты и близостью ее к поверхности печени. В области кисты подвижность диафрагмы, как правило, ограничивается, что обусловлено давлением кисты и сращениями, возникающими между печенью и диафрагмой. Подъем и деформация правой половины диафрагмы— важные диагностические признаки, так как отмечаются почти у половины всех больных с эхинококкозом печени. Кисты, исходящие из других отделов печени, при достаточной величине оттесняют соседние органы и могут быть диагностированы именно по этому признаку. В частности, кисты, растущие в печени вблизи желчного пузыря, вызывают его смещение и деформацию, что хорошо определяется при холецистографии. Описаны случаи эхинококкоза, когда очень большие кисты печени обусловливают заметное просветление даже на обычных рентгенограммах.

На ангиограммах эхинококковая киста определяется как бессосудистый участок округлой формы. Киста раздвигает артерии и вены, может сдавливать некоторые портальные сосуды(рис. 207). Вырастая вблизи ворот печени, она может вызвать вдавление на стенке воротной вены или ее основных ветвей и даже привести

273

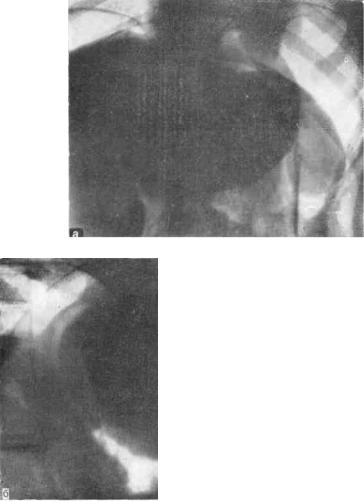

206. |

|

Большая |

|

Пневмоперитонеум. |

кист |

||

эхинококковая |

, |

||

исходящая |

из |

левой |

доли |

печени. |

|

|

|

а — прямая проекция; б — боковая проекция.

к окклюзии крупного венозного ствола. Для различения кисты от нодулярной гиперплазии печени или опухоли необходимы -арте риография и радиоизотопная сцинтиграфия. В фазе гепатограммы киста выделяется как аваскулярная зона округлой формы, вокруг которой видна краевая кайма затемнения, связанная со сближением здесь мелких сосудов и богатством этой области капиллярами(рис. 208). При инфузионной гепатотомографии тоже можно заметить кисту в виде округлого участка просветлен, иногдая с узкой контрастной каемкой по краю[Hatfield, Pfister, 1973]. Компьютерные томограммы и абдоминальная артериография очень важны для изучения не только печени, но и других органов

274

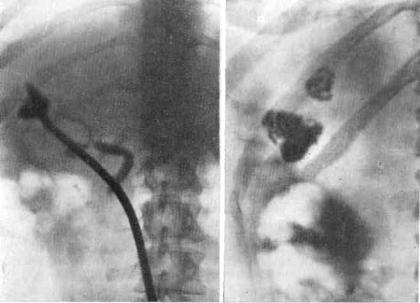

207. Целиакограмма. Смещение чревного ствола, внепеченоч-ных и внутрипеченочных артерий большой эхинококковой кистой печени.

208. Целиакограмма, паренхиматозная фаза. В правой доле печени выделяется большая эхинококковая киста, окруженная ободком гиперваскуляризации.

209. Частично обызвествленная эхинококковая киста в правой доле печени.

брюшной полости, поскольку нередко встречается множественный эхинококк.

При длительном существовании кисты, преимущественно после гибели паразита, в фиброзную капсулу кисты и изредка в эхинококковый пузырь откладываются соли извести. Эти обызвествления определяются на рентгенограммах и облегчают диагностику. Они имеют вид отдельных мелких скоплений извести, дугообразных теней, крупных петрификатов или массивных круглых затемнений, состоящих из многочисленных очагов (рис. 209). В отдельных случаях рентгенологическая картина обызвествленной кисты многообразна.

Нагноившаяся эхинококковая киста характеризуется признаками, типичными для абсцесса печени(см. выше). Ее отличает лишь более выраженная ограниченность процесса и возмо отложения извести в фиброзной капсуле кисты. Прорыв эхинококка в желчные пути может быть распознан при эндоскопической холангиографии. Диагностика внутренних свищей, соединяющих кисту с одним из соседних органов, была описана выше. При наличии связи кисты с желудком или петлей кишки в нее может проникнуть воздух, тогда на рентгенограммах вырисовывается пневмокиста — полость, содержащая газ и жидкость. Уровень жидкости бывает фестончатым, если на ее поверхности плавают мелкие дочерние пузыри эхинококка.

Рентгенологическое исследование помогает в оценке результатов оперативного лечения эхинококкоза. Если хирургическое вмешательство сводится к удалению эхинококкового пузыря с сохра-

276

210. Фистулограмма. Контрастное вещество по катетеру введено в остаточную полость на месте удаленной эхинококковой кисты. Полость связана с желчными протоками.

211.Множественные мелкие плотные обызвествления при ограниченномпо ражении печени альвеококком.

нением фиброзной капсулы, то на рентгенограммах определяется гидропневмокиста в печени. Если остается наружный свищ, то фистулография служит лучшим способом исследования остаточной полости и установления ее связи с желчными путями (рис. 210).

Альвеококкоз печени. Небольшие участки альвеококкового -по ражения печени могут быть обнаружены только при компьютерной томографии и радиоизотопной сцинтиграфии как множественные дефекты и рассеянные в их зоне обызвествления. С помощью артериографии в этих случаях выявляют стенозы мелких артериальных стволов и дефект в гепатограмме. Установление этиологии процесса почти невозможно, если нет одного из двух оченьде монстративных симптомов. Первый признак — наличие мелких округлых скоплений газа, группирующихся в альвеолярную систему [Scholtz, 1941], второй признак — небольшие разнокалиберные очаги обызвествления (рис. 211). Особенно типично появление мелких круглых просветлений диаметром2—4 мм, окруженных полоской обызвествления [Thompson et al., 1972].

По мере разрастания альвеококковых масс рентгенологическая картина становится более показательной. Наступает неравномерное увеличение печени или ее части. Соответствующий отдел де-

277

212. |

многочисле |

Рассеянные |

|

обызвествленные |

очаги аль-веококка |

в печени. |

|

формируется, не меняет своей формы при дыхании и изменении положения тела. Если поражена поддиафрагмальная часть пе чени, то наблюдается вы сокое положение, деформа ция и ограничение подвижности диафрагмы. Очень часто в участках альвеококкоза обнаружи ваются обызвествления то в виде

множественных мелких, то

более крупных очагов не правильной формы и кольцевидных теней (рис. 212).

Ангиографическая картина подробно описана .БИ. Альперовичем и В. Ф. Фаберкевичем (1972): долевая и сегментарные артерии сужены и выпрямлены, в участках альвеококкоза лишены ветвей 3—4-го порядка, мелкие атипичные артерии и коллатеральные сосуды порой расположены так же, как при опухолевом процессе, сдавлены и могут быть непроходимыми даже крупные венозные стволы. Langer и соавт. (1979) также отметили сходство артериографических признаков альвеококкоза и опухоли печени. Помимо выпрямления и извилистости сосудов они наблюдали неровность их контуров, стенозы, экстравазаты контрастного вещества, гепатомегалию и смещение чревного ствола влево. Альвеококк оттесняет портальные сосуды, затем сдавление альвеококком вызывает ампутацию их ветвей [Третьяков А. А., 1970, и др.]. В фазе гепатограммы в соответствующей зоне определяется дефект неправильной формы. Ангиографические методики важны для точного определения распространенности процесса и планирования хирургического лечения. При локализации узлов паразита области ворот печени с этой же целью используют ретроградную и транспариетальную холангиографию, особенно в случае развития обтурационной желтухи.

До операции обязательно тщательное рентгенологическое исследование легких для выявления возможного переноса альвеококка.

В послеоперационном периоде с помощью рентгенологического исследования можно оценить результаты проведенной операции.

Опухоли печени. В рентгенодиагностике опухолей печени наибольшее значение получили две методики: компьютерная томография и ангиография. В сопоставлении с клиническими данны-

278

ми и результатами радиосцинтиграфии и эхографии эти методики обычно обеспечивают выявление опухоли и уточнение ее природы.

На компьютерных томограммах все опухоли обусловливают дефект в тени печени. Для доброкачественных опухолей и опухолевидных образований характерна правильная и округлая форма дефекта, ровные его очертания. При злокачественной опухоли края дефекта могут быть неровными и почти всегда нерезкие. Дефект лучше различим, если томограммы выполняются при внутривенном введении 100 мл 76% раствора трийодированного контрастного вещества. Ангиографическая картина зависит от типа опухоли.

По данным Rosch (1975), с помощью артериографии точно распознаются 97% всех опухолей печени: опухоли, бедно снабженные кровеносными сосудами, выявляются лишь при достижении определенного диаметра — 2 см или даже более, а гиперваскулярные — при диаметре 0,5—1 см. Фармакоангиография с введением адреналина способствует выявлению доброкачественных опухолей, гепатом и метастазов рака в печень [Georgi, Freitag, 1980]. Prando и соавт. (1979) показали, что при противоречивых данных разных методов эффективно одновременное выполнение артериографии и компьютерной томографии, т. е. регистрация различных фаз артериографии печени на томограммах.

Аденома. Гепатоцеллюлярные, холангиоцеллюлярные и смешанные формы аденом принадлежат к числу доброкачественных опухолей печени. Они редко достигают значительной величины и поэтому не определяются на обычных рентгенограммах. На компью-

терных томограммах и |

радиоизотопных сцинтиграммах бывает |

виден четкий дефект. При |

артериографии наблюдаются самые раз- |

личные картины в зависимости от развития в них сосудов: слабо васкуляризированные аденомы раздвигают артериальные веночки, образуя малососудистый округлый участок в фазе гепатограммы.

При гиперваскулярных формах приводящие артерии расширены и извиты, встречаются внутри опухолевые патологические сосуды. Эти сосуды распределены неравномерно, однако имеют примерно одинаковый калибр и ровные контуры. При наличии артериовенозных шунтов отмечается раннее появление тени расширенных отводящих вен. В фазе гепатограммы такие аденомы образуют сильно и неравномерно контрастированные округлые участки, которые очень напоминают гепатому. При портографии аденома обусловливает лишь сдавление отдельных портальных вен и - по явление аваскулярного участка в паренхиматозной фазе.

Гемангиома. Мелкие гемангиомы обнаруживаются случайно при артериографии печени. Множественные мелкие телеангиэктазии встречаются в печени при болезни Рандю— Ослера и также могут быть выявлены только с помощью ангиографии. Но гемангиомы, особенно кавернозные, относятся к числу доброкачественных опухолей, порой достигающих значительной величины. В этих случаях уже на обычных рентгенограммах отмечаются увеличение и деформация соответствующей части печени и оттеснение

279

соседних органов (например, выбухание диафрагмы, смещение желудка или кишечника). Поверхностно расположенные гемангиомы вызывают образование дугообразного выступа на контуре изображения печени. В больших гемангиомах могут определяться отложения извести в виде неправильно распределенных флеболитов или радиарно расходящихся из центра опухоли перекладин.

При портографии видно лишь смещение портальных сосудов. Артериография позволяет обнаружить более важные в диагностическом отношении симптомы: удлинение артерий, которые как бы огибают опухоль, наличие сосудистых пространств в самой гемангиоме, заполненных контрастным веществом(рис. 213). При капиллярной гемангиоме образуется густая тень из мельчайш скоплений контрастного вещества(рис. 214). Могут быть видны неправильной формы «озерца», напоминающие ангиографическую картину гепатомы [Mezonghlin, 1971], по в отличие от злокачественной опухоли не выявляется перерыв артериальных стволов и узурированных сосудов. Наконец, во многих каверномах контрастным веществом заполняются крупные беспорядочно расположенные сосудистые пространства. Для гемангиом типична длительная задержка контрастного вещества в опухоли. Если же обнаруживаются фистулы, то это заставляет заподозрить гемангиосаркому или гемангиоэндотелиому детского возраста. На компьютерных томограммах кавернозная гемангиома обусловливает наличие дефекта наполнения в тени печени(рис. 215). Сразу же после введения в вену контрастного вещества усиливается тень

периферических |

участков гемангиомы, позднее — центральной |

|

||

части [Barnett et al., 1980]. |

гемангиоэндотелиома. |

Эта |

опу |

|

Инфантильная |

||||

обнаруживается в детском возрасте. В ней, так же как в |

|

|||

гемангиомах |

взрослых, |

могут быть участки |

обызвествления. |

|

Целиакография показывает, что к опухоли подходят расширенные

ивыпрямленные артерии, из которых контрастное вещество

поступает |

в |

крупные |

патологические |

сосуды |

|

гемангиоэндотелиомы. |

Артериальный |

кровоток |

ускор. |

||

Контрастная тень опухоли отчетливо выделяется на фоне печени. Для этой опухоли типична интенсивная тень печеночных вен [Moss et al., 1971].

Гамартома, тератома. Эпителиальные и мезенхимальные гамартомы, а также тератомы (в том числе дермоидные кисты) принадлежат скорее к порокам развития, чем к истинным новообразованиям. На снимках печени они могут быть обнаружены либо при наличии обызвествлений или окостенений, либо при их значительной величине, когда эти опухоли обусловливают увеличение и деформацию органа. Сами по себе беспорядочные крупные обызвествления уже заставляют предполагать тератому; выявление на снимке тени зубов на фоне изображения опухоли подтверждает диагноз. Для уточнения диагноза, как и при подозрении на другие

опухолевидные образования, целесообразна компьютерная томография. Ангиографическая картина этих опухолей описана недостаточно полно (ввиду редкости подобных наблюде-

280