Шаргородский

.pdfТема № 2

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. ВЛИЯНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА НА РАЗВИТИЕ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ

Продолжительность практического занятия: 180 минут.

Цель обучения: Изучить особенности неспецифической резис тентности и иммунитета в тканях челюстно-лицевой области; влияние этих факторов на развитие одонтогенной инфекции.

Вопросы, знание которых необходимо для изучения данной те мы:

1.Факторы неспецифической резистентности.

2.Факторы специфической (иммунологической) резистентности.

3.Особенности неспецифической резистентности и иммунитета тканей челюстно-лицевой области.

Вопросы, подлежащие изучению:

1. Принципы необходимости коррекции неспецифических фак торов защиты при воспалительных заболеваниях лица и шеи.

2.Воздействия на иммунную систему при воспалительных забо леваниях тканей челюстно-лицевой области и шеи.

3.Показания к назначению иммунокорректоров при острых вос палительных заболеваниях лица и шеи.

4.Показания к назначению иммунодепрессантов при воспали тельных заболеваниях тканей челюстно-лицевой области и шеи.

Для успешной терапии больных воспалительными заболева ниями тканей челюстно-лицевой области и шеи необходимо определить основные направления деятельности врача. Одно из них — этиотропная антибактериальная терапия. Однако опыт ра боты, особенно в последние десятилетия, показал, что не менее важной проблемой для успешного решения поставленной задачи является повышение резистентности организма больного.

Изучение неспецифических защитных реакций и иммунной реактивности способствует более полному пониманию не толь ко патогенеза, но и этиологии воспалительных заболеваний ли ца и шеи.

Неспецифические реакции являются первичными и обеспе чивают защиту организма при встрече с микробными возбуди телями, независимо от видовой принадлежности. Специфические

11

реакции, или иммунитет, определяют возможность защиты от конкретных антигенных раздражителей.

К неспецифическим факторам гуморальной резистентности относятся: комплемент, лизосомы, интерферон, пропердин, бетализины, лейкины. Их недостаточность приводит к снижению ре зистентности к инфекции, особенно к вирусам, снижению бак терицидных свойств крови, возникновению аутоиммунных Забо леваний.

Большую значимость в поглощении частиц, чужеродных ор ганизму человека, придают фагоцитам, которые переваривают эти частицы под влиянием внутриклеточных гормонов. Фагоци тоз зависит от фагоцитирующего объекта, факторов внешней среды, а также от специфических антител.

По мнению Т. Г. Робустовой, неспецифические факторы иг рают определенную роль при защите организма от условно-па тогенных микробов. При попадании в организм облигатно-пато- генных микробов включаются иммунные механизмы защиты. Следовательно, действие неспецифических и специфических факторов согласовано (рис. 2).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ И ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫХ

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ И ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ

(по Т. Г. Робустовой, 1985)

Рис. 2.

12

Уровень иммунологической реактивности определяет воз можность организма использовать защитно-приспособительные реакции, направленные на уничтожение, подавление роста и ог раничение зоны распространения возбудителей заболевания.

Это можно проиллюстрировать многими примерами из кли нической практики.

У больных с хроническим бронхитом, который протекает на фоне иммунодефицита, хронические гранулематозные периодон титы сопровождаются значительной деструкцией костной ткани. В таких случаях консервативная терапия больных с хроническим периодонтитом часто оказывается неэффективной.

Состояние местного иммунитета и неспецифических факто ров защиты нередко определяет вероятность возникновения ин- фекционно-воспалительного заболевания. Наличие в ротовой жидкости лизоцима (белок со свойствами муколитического фер мента) и секреторного иммуноглобулина А, наряду с интерферо ном, обуславливает барьерные свойства ротовой жидкости полости рта к вирусной и бактериальной инфекции.

В зависимости от течения болезни выделяют 3 этапа воспа лительного процесса — нормергический, гиперергический и гипоергический. Иммунодефицит рассматривают как состояние врожденное и приобретенное. При воспалительных процессах тканей челюстно-лицевой области и шеи, как правило, возникает приобретенный относительный иммунодефицит. Даже при таком заболевании как хронический периодонтит, казалось бы, в силу объема пораженных тканей, не должен нарушаться иммунный статус. Однако клинико-иммунологические исследования, про веденные на нашей кафедре И. В. Купреевой, показали, что при хроническом периодонтите изменяются не только клеточные, но и гуморальные звенья иммунитета, то есть имеет место относи тельный транзиторный иммунодефицит.

Литература Основная: 1: 141—173; 4: 117—151.

Дополнительная: 2: 46—66.

Тема № 3

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ. ПРИЧИНЫ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ

Продолжительность практического занятия: 180 минут.

Цель обучения: Изучить пути распространения одонтогенной ин фекции по протяжению, по кровеносным и лимфатическим со судам; причины обострения хронической одонтогенной инфек ции.

Вопросы, знание которых необходимо для изучения данной те мы:

1. Границы клетчаточных пространств челюстно-лицевой облас ти и шеи.

2.Роль кровеносных и лимфатических сосудов в распростране нии инфекции.

3.Определение патогенности, вирулентности и инвазивности ми крофлоры.

Вопросы, подлежащие изучению:

1.Определение понятия «одонтогенный очаг инфекции».

2.Пути распространения одонтогенной инфекции: а) по протяжению; б) по кровеносным и лимфатическим сосудам.

3.Причины обострения хронической одонтогенной инфекции: а) местные; б) общие.

Патогенез и клиническая картина течения воспалительных за болеваний лица и шеи тесно связаны с анатомо-топографичес- кими особенностями этих областей. Быстрое распространение гнойного экссудата обусловлено такими анатомическими особен ностями тканей челюстно-лицевой области, как наличие большо го количества жировой клетчатки, связанных друг с другом клет чаточных пространств. Гнойный экссудат распространяется также вдоль кровеносных сосудов, которые обильно пронизыва ют ткани челюстно-лицевой области и шеи.

Поверхностная фасция шеи выстилает глубокую поверхность подкожной клетчатки. Она образует влагалище для подкожных мышц шеи.

Поскольку поверхностная фасция шеи переходит в соседние области, поверхностные гнойные процессы шеи могут распрост раняться на переднюю поверхность груди (рис. 3). Инфекция в

14

Рис. 3. Поверхностная флегмона шеи, распространившаяся на переднюю поверх ность груди: а — флегмона надподъязычной части шеи; б — флегмона подподъязычной части шеи.

15

подкожный жировой слой шеи проникает при повреждениях кож* фурункулах и карбункулах. Она чаще не является одонтогенной.

Поверхностная пластинка собственной фасции шеи образуе прочный футляр, покрывающий шею со всех сторон. Оба лист ка поверхностной фасции шеи образуют поднижнечелюстное \ подбородочное пространство. Эти пространства являются состав ной частью нижней стенки ротовой полости, формируют е< нижний этаж. Верхний клетчаточный этаж представлен подъя зычным пространством, челюстно-язычным желобком, межмы шечными щелями основания языка.

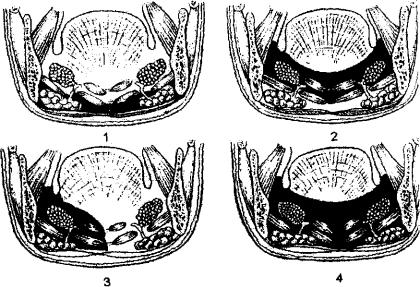

При флегмоне дна полости рта инфекция может распростра няться из одного «этажа» в другой в области челюстно-подъязыч ной мышцы, целость которой нарушена проходящей через нее подбородочной веной, а также по ходу протока поднижнечелюстной слюнной железы. Под дном полости рта следует понимать пограничную область между головой и шеей. О флегмоне этой области можно говорить при вовлечении в воспалительный про цесс двух или более клетчаточных пространств (рис. 4).

Рис. 4. Варианты локализации инфекционно-воспалительного процесса при флег монах дна полости рта (по М. М. Соловьеву, 1985).

1 — поднижнечелюстная область с двух сторон; 2 — подъязычная область с двух сторон; 3 — подъязычная и поднижнечелюстная области с одной стороны; 4 — подъязычная и поднижнечелюстная области с двух сторон.

16

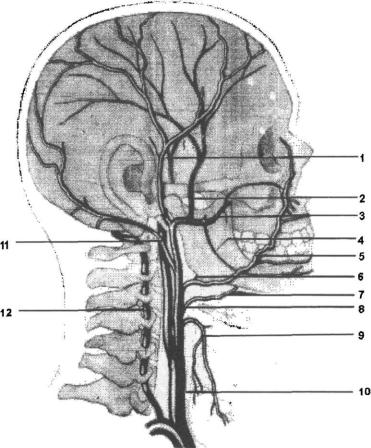

Рис. 5а. Артерии лица и шеи:

1 — поверхностная височная; 2 — средняя менингеальная; 3 — верхняя челюст ная; 4 — нижняя альвеолярная; 5 — лицевая; б — миндалевая ветвь лицевой арте рии; 7 — язычная; 8 — наружная сонная; 9 — верхняя щитовидная; 10 — общая сонная; 11—затылочная; 12 — позвоночная.

Разрезы в поднижнечелюстной области должны проводиться в плоскости основания нижней челюсти с учетом вариантов рас положения лицевой артерии у переднего края жевательной мыш цы и краевой ветви лицевого нерва (4—8 мм ниже, 3—6 мм вы ше плоскости основания нижней челюсти).

Кровеносные сосуды лица и шеи характеризуются обилием анастомозов (рис. 5а, 56), которые являются потенциальными пу тями распространения инфекции. Гематогенная инфекция, осо бенно при фурункулах и карбункулах лица, может привести к тромбофлебиту вен и тромбозу кавернозного синуса, сепсису.

2 А. Г. Шаргородский |

17 |

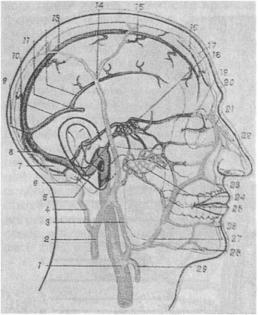

Рис. 56. Вены челюстно-лице вой области [по Schumacher G. Н.].: 1—внутренняя яремная

вена; |

2 — наружная яремная |

||

вена; |

3 — занижнечелюстная |

||

вена; |

4 — затылочная |

вена; |

|

5 — сигмовидный |

синус; 6 — |

||

верхний каменистый |

синус; |

||

7 — сосцевидная |

эмиссарная |

||

вена; |

8 — поперечный |

синус; |

|

9 — синусный сток; 10 — пря мой синус; 11 — большая моз говая вена; 12 — нижний са гиттальный синус; 13 — верх ний сагиттальный синус; 14 — поверхностные ви-сочные ве ны; 15 — теменная эмиссарная вена; 16 — лобная диплоическая вена; 17 — надглазничная вена; 18 — кавернозный си нус; 19 — верхняя глазная ве на; 20 — нижняя глазная вена; 21 — угловая вена; 22 — на ружные носовые вены; 23 — верхняя губная вена; 24 — крыловидное сплетение; 25 — поперечная вена лица; 26 — нижние губные вены; 27 — ли цевая вена; 28 — подподбородочная вена; 29 — передняя яремная вена.

Главный источник артериального кровоснабжения лица — наружная сонная артерия. Внутренняя сонная артерия также принимает участие в кровоснабжении лица, отдавая глазную ар терию. Паравазальная клетчатка, окружающая наружную сон ную артерию и ее ветви, может быть проводником инфекции из ложа околоушной слюнной железы в области шеи.

Распространение инфекции посредством вен лица может быть особенно опасным.

Угловая вена является коллектором для вен век, надглазнич ных, наружных носовых. Воспалительные процессы в этой области, а также тромбофлебит лицевой вены представляют серьезную опасность для распространения инфекции в полость черепа через венозные анастомозы с глазными венами, впадаю щими в кавернозный синус.

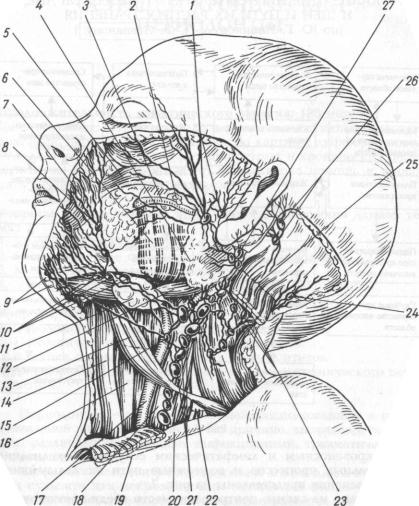

Ввозникновении и распространении воспалительных заболе ваний тканей челюстно-лицевой области большое значение име ет лимфатическая система (рис. 6).

Врезультате попадания микрофлоры в лимфатические сосу ды и регионарные лимфатические узлы из очагов острого или хронического воспаления развиваются гнойный лимфаденит, аденофлегмона.

Таким образом, флегмона одного клетчаточного пространства может распространяться на другие по протяжению клет-

18

Рис. 6. Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи: 1 — лимфатические узлы околоушной слюнной железы; 2 — добавочная долька околоушной слюнной же лезы; 3 — проток околоушной слюнной железы; 4 — околоушная слюнная желе за; 5 — большая скуловая мышца; 6 — жевательная мышца; 7 — круговая мышца рта; 8 — щечный лимфатический узел; 9 — подподбородочные лимфатические уз лы; 10 — подчелюстные лимфатические узлы; 11 — подчелюстная слюнная желе за; 12 — заднее брюшко двубрюшной мышцы; 13 — лопаточно-подъязычная мыш ца; 14 — грудино-подъязычная мышца; 15 — наружная сонная артерия; 16 — грудино-щитовидная мышца; 17 — общая сонная артерия; 18 — внутренняя ярем ная вена; 19 — место прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 20 — ключица; 21 —лимфатические узлы вдоль внутренней яремной вены; 22 — плечевое сплетение; 23 — лимфатические узлы под трапециевидной мышцей; 24 — затылочные лимфатические узлы; 25 — затылочная мышца; 26 — позадиушные лимфатические узлы; 27 — лимфатические узлы за углом нижней челюсти.

2* |

19 |

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НАГНОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЛИЦА И ШЕИ И ПУТИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

(по Ю. Г. Новикову, ~~П. ф. Степанову"])

Рис. 7.

чатки, кровеносным и лимфатическим сосудам. Локализация нагноительных процессов и возможные пути их дальнейшего распространения представлены на рис. 7.

Как видно из схемы, центральное место среди клетчаточных пространств занимает жировое тело щеки и окологлоточное про странство. Вовлечение их в воспалительный процесс чревато воз можностью распространения инфекции в другие пространства.

Литература Основная: 1: 141—143; 4: 117—151.

Дополнительная: 2: 26—46.

20