Шаргородский

.pdfострую и подострую стадии течения абсцессов флегмон или фа зу гидратации и дегидратации.

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Клиника абсцессов и флегмон тканей челюстно-лицевой области и шеи разнообразна и прояв ляется как рядом общих расстройств, симптомами гнойно-резорб- тивной лихорадки, так и местными изменениями, во многом обусловленными локализацией очага воспаления. Флегмоны одного клетчаточного пространства чаще протекают по нормергическому типу воспалительной реакции организма. Общее со стояние средней тяжести, температура тела от субфебрильной до 38,5 °С, интоксикация мало выражена. Наблюдается лейкоцитоз свыше 10ХЮ9/л, нейтрофилез 80% и более. В сыворотке крови появляется С-реактивный белок (табл. 4).

Таблица 4. Основные показатели резистентности организма в за висимости от типа течения воспалительной реакции при поступ лении больных в клинику (M±m) (по А. Н. Воложину и соавт. (1995))

|

|

Тип воспалительной реакции |

|||

Показатель |

|

|

|

|

|

Контрольная |

нормерги- |

гипоерги- |

гиперерги- |

||

|

|||||

|

группа |

ческий |

ческий |

ческий |

|

|

|

|

|

|

|

Фагоцитарная актив |

|

|

|

|

|

ность лейкоцитов |

599±4б |

757±46* |

439±54* |

1525±181$ |

|

Т0, % |

75,2±2,0 |

72,8±2,3 |

66,2±2,4* |

72,5±2,6 |

|

В, % |

12,7±1,1 |

9,4±0,8* |

12,6±1,4 |

11,9±1,3 |

|

|

|

|

|

|

|

тх, % |

39,0±2,0 |

33,3±1,4* |

30,9±2,0* |

36,9±1,9 |

|

тс, % |

23,0±1,2 |

22,0±0,9 |

23,б±1,3 |

23,3±2,3 |

|

т /т |

1,8±0,13 |

1,61±0,09 |

1,46±0,17 |

1,72±0,17 |

|

Иммуноглобулины: |

|

|

|

|

|

IgG, г/л |

5,0±0,51 |

9,25±0,87$ |

б,95±1,19 |

5,03±1,17 |

|

IgA, г/л |

2,06±0,22 |

2,45±0,27 |

2,55±0,26 |

2,22±0,42 |

|

|

|

|

|

|

|

IgM, г/л |

1,51±0,18 |

2,67±0,36$ |

2,64±0,46$ |

2,59±0,35$ |

|

Лейкоциты, 109/л |

6,8±0,4 |

11,5±0,8@ |

12,0±1,1@ |

15,2±1,9@ |

|

СОЭ, мм/ч |

11,2±1,5 |

32,2±2,8@ |

33,2±2,4@ |

49,8±2,8@ |

|

Лейкоцитарный индекс |

0,59±0,07 |

2,07±0,39@ |

2,П±0,43@ |

2,19±0,28@ |

|

интоксикации |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Примечание: * — р<0,05, * —р<0,01, ® — р<0,001.

121

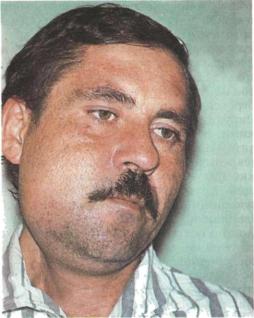

Для поверхностной флегмоны характерен диффузный болез ненный инфильтрат, покрытый гиперемированной кожей или слизистой оболочкой. По мере развития воспалительного процес са инфильтрат увеличивается, в центральных его отделах появ ляется флюктуация (рис. 42, 43).

Рис. 42. Флегмона щечной области.

При глубоко расположенных гнойниках эти признаки выра жены менее резко, а иногда совсем отсутствуют. Для большин ства флегмон челюстно-лицевой области характерны боль, нару шение подвижности нижней челюсти, повышенная саливация, затруднение акта жевания, глотания, речи и дыхания. Сведение челюстей возникает обычно при вовлечении в воспалительный процесс жевательных мышц.

При высокой вирулентности инфекции, наличии выраженной сенсибилизации организма больного, заболевание протекает по гиперергическому типу воспалительной реакции. Для таких слу чаев характерно внезапное начало заболевания, яркое проявле ние местных признаков флегмоны, резко выраженные симпто мы гнойно-резорбтивной лихорадки.

Температура тела может повышаться до 40 °С. Содержание лейкоцитов в периферической крови 15,0—20,0Х109/л, резкий сдвиг нейтрофилов влево, появление юных форм, СОЭ — 50— 60 мм/ч. В моче появляется белок, цилиндры, эритроциты. Ин токсикация резко увеличивается, проявляется нарушением сна, потерей аппетита, общим недомоганием.

122

Рис. 43. Флегмона крыловидной ямки.

Разнообразие клинической картины заболевания зависит от локализации флегмоны в одном или двух-трех и более клетчаточных пространствах. Флегмоны нескольких клетчаточных прост ранств называют распространенными. Они характеризуются тя желым прогрессирующим течением заболевания. Поэтому такие воспалительные процессы (флегмоны, карбункулы) отно сят к прогрессирующим. По данным разных авторов доля про грессирующих флегмон составляет от 3 до 28%. В нашей клини ке больные с прогрессирующими флегмонами составляли 17% (А. С. Забелин). Эндогенная интоксикация у таких больных резко увеличивается.

Для определения степени интоксикации используют такой показатель, как лейкоцитарный индекс (ЛИИ). В норме ЛИИ со ставляет 1,0±0,5 ед. Используется также биохимический метод— исследование пептидов средней массы (СМ) в сыворотке крови. У практически здоровых лиц их содержание составляет 0,24± 0,02 усл. ед. Весьма информативным для определения степени эн догенной интоксикации является показатель содержания цирку лирующих иммунных комплексов.

По данным А. С. Забелина ЛИИ, у больных с прогрессирую щими флегмонами в 9 раз превышал этот показатель у пациентов с флегмоной одного клетчаточного пространства. Эндогенная ин токсикация при прогрессирующих флегмонах приводит к по-

123

лиорганным функциональным нарушениям органов и систем жизнеобеспечения. Чаще поражаются почки, печень, сердечно сосудистая и иммунная системы.

Для прогрессирующих флегмон характерно частое развитие осложнений в виде медиастинита, тромбоза кавернозного синуса твердой мозговой оболочки, менингита, менингоэнцефалита, сеп сиса. По данным Т. Г. Робустовой и соавт. (1995), летальный ис ход при прогрессирующих флегмонах составляет от 28 до 50%.

Прогрессирующие флегмоны нередко являются гнилостнонекротическими. М. А. Губин и соавт. (1998) в зависимости от типа воспалительного процесса и микробной флоры выделяют гнилостно-некротическое и гангренозное воспаление. Гнилостнонекротические флегмоны часто вызываются анаэробной неспорообразующей группой, гангренозные — клостридиальными (спорообразующими) анаэробами: Clostridium perfringens, CI. septicum, CI. histoliticum.

Для гнилостно-некротического воспаления характерно мед ленное вялое течение, для гангренозного типа — быстрое, часто молниеносное течение заболевания.

Гнилостно-некротические флегмоны лица и шеи характери зуются быстротой распространения процесса на соседние тка ни, преобладанием общих реакций над местными проявлениями воспаления. Наиболее частая локализация гнилостно-некротиче ских флегмон — дно полости рта, околоушно-жевательная об ласть. С самого начала заболевания у таких больных особенно резко выражена интоксикация организма. Больные жалуются на головную боль, слабость, повышение температуры тела. Местно определяется плотный болезненный инфильтрат без четких гра ниц и признаков флюктуации. В ряде случаев отмечается крепи тация, что свидетельствует о наличии в тканях газа. Кожа над инфильтратом бледная, подвижная. Температура тела повышает ся до 39 °С и выше, отмечается тахикардия. Прогноз при гнило стно-некротических флегмонах лица и шеи очень серьезен, во многом зависит от своевременно начатой терапии.

Вклассификации воспалительных заболеваний тканей челю стно-лицевой области выделена самостоятельная нозологическая форма — воспалительный инфильтрат, который теоретически по существу предшествует абсцессу или флегмоне.

Во с п а л и т е л ь н ы й и н ф и л ь т р а т (целлюлит) — диффуз ное острое воспаление кожи, подкожной клетчатки, характери зующиеся их уплотнением, без некроза и нагноения. По суще ству — серозное воспаление. Оно может быть одонтогенной и неодонтогенной природы (рис. 44).

Воспалительные инфильтраты тканей челюстно-лицевой обла сти в 37% развивается в результате травмы; в 23% — одонтогенной инфекции (В. В. Рогинский, 1998). Поскольку воспалительные ин фильтраты малоболезненны и протекают без значительного по вышения температуры тела, больные редко обращаются в лечеб ные учреждения. Да и врачам нелегко дифференцировать лишь

124

Рис. 44. Воспалительный инфильтрат поднижнечелюстной области слева: а — вид больного до операции; б — после вкрытия абсцедирующего инфильтрата.

125

по клинической картине серозное воспаление от гнойного. При воспалительных инфильтратах имеет место умеренная гиперемия кожного покрова без выявления напряженной и лоснящейся ко жи; отсутствует выраженная интоксикация.

На примере острых лимфаденитов у детей мы убедились в том, что врачи-педиатры направляют детей в клиники с остры ми лимфаденитами после ОРВИ лишь при абсцедировании лим фатического узла, когда появляются резкие боли, повышается температура, то есть тогда, когда консервативное лечение этих заболеваний становится невозможным. Благодаря ряду организа ционных мероприятий, нам удалось «приблизить» к клинике па циентов с серозными формами заболевания, когда имеется лишь воспалительный инфильтрат. В 93% эти формы удалось вылечить консервативно с помощью полупроводникового лазера, магнит ной насадки (стр. 111). Разумеется, при абсцедировании лимфа тического узла лечение было хирургическим. Таким образом, воспалительный инфильтрат можно рассматривать как началь ную фазу развития гнойного процесса, который можно преду предить при адекватной терапии.

Ди а г н о с т и к а абсцессов и флегмон челюстно-лицевой об ласти основывается на данных анамнеза и объективного иссле дования. Если обнаружение поверхностно расположенных абсцессов и флегмон обычно не представляет трудностей, то рас познавание глубоких гнойников нередко требует проведения ди агностической пункции.

Ди ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а при абсцессах и флегмонах включает в себя в первую очередь топическую диа гностику, основанную на сопоставлении выраженности отдель ных симптомов воспаления. В. А. Козлов выделяет четыре мест ных признака, на которых может быть основана топическая ди агностика флегмон: признак «причинность» зуба, выраженность воспалительного инфильтрата, нарушение двигательной функции нижней челюсти и затрудение глотания. Особые трудности воз никают при дифференциальной диагностике абсцессов и флег мон подвисочной и крыловидно-небной ямок, крыловидно-челю стного и окологлоточного пространств, перитонзиллярной облас ти. Дифференцировать флегмону подвисочной и крыловидно-неб ной ямок необходимо от флегмоны нижнего отдела височной области. Общим признаком в обоих случаях является выражен ный коллатеральный отек соответствующей половины лица.

Абсцессы и флегмоны крыловидно-челюстного пространства часто приходится отличать от абсцесса челюстно-язычного же лобка, флегмоны окологлоточного пространства, перитонзиллярного абсцесса, флегмоны позадичелюстной области. Для пораже ния челюстно-язычного желобка и крыловидно-челюстного про странства характерно сведение челюстей. Исключить локализа цию гнойника в челюстно-язычном желобке помогает осмотр подъязычной области с помощью стоматологического зеркала и

126

ощупывания пальцем. Не найдя признаков воспаления в указан ной области, следует думать о флегмоне крыловидно-челюстного пространства.

Абсцесс и флегмона окологлоточного пространства проявля ются болями при глотании, нарастающим затруднением дыхания; ограничение открывания рта выражено в меньшей степени, чем при флегмоне крыловидно-челюстного пространства.

При перитонзиллярном абсцессе редко бывает сведение че люстей. Местные проявления характеризуются пульсирующими болями в горле, резко болезненным глотанием, невнятной речью, гиперемией миндалины и небных дужек, смещением их к сред ней линии и даже за нее. Существенное значение для диффе ренциальной диагностики имеет анамнез заболевания. Перитонзиллярному абсцессу, как правило, предшествует ангина.

Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области необходимо также дифференцировать от следующих заболеваний: 1) фурун кула и карбункула лица в начальной стадии болезни; 2) рожис того воспаления лица; 3) острого воспаления околоушной и поднижнечелюстной слюнных желез; 4) нагноившихся срединной и боковой кист шеи; 5) нагноившейся дермоидной кисты дна по лости рта (рис. 45); 6) специфических хронических воспалитель

ных процессов.

Рис. 45. Нагноившаяся дермоидная киста дна полости рта.

127

В соответствии с анатомо-топографическим признаком воспа лительные заболевания лица и шеи условно делят на: околоче люстные абсцессы и флегмоны тканей, прилегающих к нижней челюсти; абсцессы и флегмоны, соседних с околочелюстными тканями и флегмоны языка.

М. М. Соловьев, О. П. Большаков (1997) предложили класси фикацию флегмон головы и шеи, в которой предусмотрены сле дующие анатомические области: свод мозгового черепа, лицевая часть головы (передний и боковой отделы), шея. Эта классифи кация представляется нам более полной. Однако, поскольку в учебной литературе, программе по хирургической стоматологии и стандарте подготовки врача-стоматолога мозговой череп не включен, считаем более оправданным в настоящем издании при держиваться выше изложенного варианта.

Литература Основная: 1: 196—201; 2: 232—233; 3: 158—162; 4: 207—214; 5: 68— 70.

Дополнительная: 2: 178—185; 5: 79—82; 6: 4—12, 13—28, 29—31.

Тема № 2-3

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ И ФЛЕГМОН ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ

Продолжительность практического занятия: 180 минут.

Цель обучения: Изучить комплексные методы лечения абсцессов

ифлегмон лица и шеи. Научить оказывать неотложную помощь

иосвоить лечение больных с абсцессами и флегмонами лица и шеи.

Вопросы, знание которые необходимо для изучения данной те мы:

1. Методы обезболивания при вскрытии абсцессов и флегмон (местное и общее обезболивание).

2.Хирургические методы лечения абсцессов и флегмон (разрез, первичная хирургическая обработка).

3.Дренирование гнойной раны (пассивное, активное).

4.Лечение гнойной раны в стадии гидратации и стадии дегидра тации.

5.Показания к накладыванию первично-отсроченных и вторич ных швов на гнойную рану.

6.Антибактериальная терапия.

7.Иммуннотерапия (пассивная, активная).

8.Дезинтоксикационная терапия (гемодилюция, экстракорпо ральная детоксикация).

9.Десенсибилизирующая, стимулирующая, физическая и обще укрепляющая терапия.

Вопросы, подлежащие изучению:

1.Особенности местного обезболивания при вскрытии абсцессов

ифлегмон лица и шеи (анестетики, виды обезболивания).

2.Особенности общего обезболивания при вскрытии абсцессов и флегмон лица (показания, виды интубации).

3.Особенности разрезов на лице с учетом разветвлений лицево го нерва, эстетических требований.

4.Методика первичной хирургической обработки гнойной раны после вскрытия абсцессов и флегмон лица.

5.Методы дренирования гнойной раны на лице, полости рта и шее (пассивное, активное).

6.Особенности перевязок гнойной раны тканей челюстно-лице вой области и шеи, оптимизация эвакуации гноя и удаления не кротических тканей.

7.Показания и преимущества наложения первично-отсроченных и вторичных швов при гнойной ране на лице и шее.

8.Особенности лечения воспалительных инфильтратов.

9 А. Г. Шаргородский |

129 |

9. Особенности лечения гнилостно-некротических (гангреноз ных) флегмон.

10. Общие методы лечения (антибактериальное, дезинтоксикационное, десенсибилизирующее, стимулирующее, физическое и общеукрепляющее) при флегмонах лица и шеи.

Терапия абсцессов и флегмон тканей челюстно-лицевой об ласти и шеи комплексная, основным компонентом которой явля ется хирургическое вмешательство — вскрытие инфекционновоспалительного очага, обеспечивающее эвакуацию гноя.

Ограниченный гнойник (например, абсцесс твердого неба) позволяет выполнить оперативное вмешательство в поликлини ке. Лечение флегмон околочелюстных тканей лица и шеи необходимо проводить в условиях челюстно-лицевого или обще хирургического стационара.

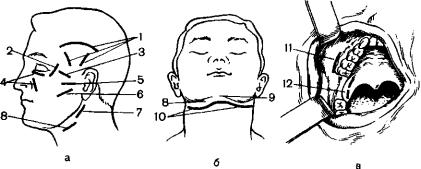

Операция вскрытия флегмоны лица и шеи, хирургическая об работка гнойной раны проводятся, как любое оперативное вме шательство, с соблюдением правил асептики и антисептики (рис. 46).

Рис. 46. Оперативный доступ для вкрытия клетчаточных пространств челюстнолицевой области (схема).

а— боковой поверхности лица; б — передней поверхности шеи; в — полости рта.

1— височного; 2 — глазничного; 3 — скулового; 4 — подглазничного; 5 — около- ушно-жевательного; 6 — щечного; 7 — позадичелюстного и окологлоточного; 8 — поднижнечелюстного; 9 — подподбородочного; 10 — дна полости рта; 11 —под височной и крыловидно-небной ямок; 12 — крыловидно-челюстного.

Разрезы при абсцессах, поверхностно расположенных флег монах одного клетчаточного пространства проводят, как прави ло, под местной инфильтрационной и проводниковой анестези ей. Раствором анестетика (тримекаина или лидокаина с адрена-

130