книги из ГПНТБ / Оренбах М.С. Реакционная поверхность при гетерогенном горении

.pdfна всю глубину частиц коксового остатка. Однако этому

противоречат |

результаты |

экспериментов с частицами |

кокса |

||

бурого угля |

в |

области |

средних температур |

горения, |

когда |

скорость реагирования была на 3—4 порядка |

ниже, а реаги |

||||

рование в порах |

было незначительно (см. гл. V I ) . |

|

|||

Можно предположить, что разработка макропористого про странства внутри коксовых частиц в области высоких темпе ратур связана с реагированием стенок пор и трещин не с кислородом, а с углекислотой *. Концентрация углекислоты вблизи поверхности частиц, по-видимому, значительно выше, чем кислорода, так как скорость реакции углерода с угле кислотой меньше, чем с кислородом воздуха. Углекислота, являясь продуктом догорания окиси углерода, может диф фундировать в макропоры на большую глубину, чем кисло род. В области температур 700—1000° скорость реагирования углекислоты с углеродом невелика и поэтому при этих тем пературах на воздухе нет заметной разработки внутрипори стого пространства таких пористых коксов, как кокс бурого угля. Однако в настоящее время еще недостаточно экспери ментальных данных, чтобы сделать четкий вывод .о причинах внутреннего реагирования мелких частиц углей в области высоких температур. Важно отметить, что оно существует, и его необходимо учитывать в исследованиях.

§ VII—4. Пористая структура недожога

при факельном сжигании углей

Изучение пористой структуры и свойств недогоревших частиц угля, отобранных из факела и за топкой промышлен ных котлов, позволяет дополнить и подтвердить выводы, по лученные при высокотемпературном горении угля в условиях лабораторного эксперимента.

Малое содержание горючих веществ в уносах котлов по требовало их предварительного обогащения. Обычные методы обогащения уносов (механическое обогащение, в тяжелых жидкостях, флотацией) малоэффективны из-за большого со держания золы в уносах (до 99%) и возможных потерь ор ганической части. Изучение уносов под микроскопом показа ло, что остатки угольных частиц не связаны с минеральной

частью. Поэтому обогащение уносов проводилось в |

основ |

ном химическим путем по методике, предложенной для |

углей |

в [19]. Обеззоливание заключалось в последовательной об работке уносов соляной, плавиковой и вновь соляной концен-

* Это подтверждают полученные нами в последнее время данные о го рении коксовых остатков в среде кислорода, углекислого газа и их смесей. Доля внутреннего горения у коксов при 1600°С в среде кислорода и возду ха одинаковые, а в среде СОг и смеси СО2 и 0 2 значительно выше.

трированнымн кислотами. Между обработками каждой из кислот остаток тщательно промывался водой для удаления анионов фтора и хлора. Декантация проводилась на центри фуге.

В результате обогащения содержание золы в уносе до водилось до 1—5%, после чего недожог подвергался фрак ционному анализу, анализу узких фракций на ртутном поро мере с определением кажущегося удельного веса, оценке насыпного объема, наблюдению шлифов под микроскопом и т. д. Исследовались уносы котлов, сжигающих разные угли, начиная с бурого и кончая антрацитом, причем последние отбирались на шести электростанциях.

Горючие остатки каждого из уносов представляют собой пыль более грубого дисперсного состава, чем пыль исходного топлива (рис. VII—7).

Углубление горючих остатков уносов, как правило, тем сильнее, чем ниже степень метаморфизма исходного топлива.

|

|

|

|

|

^ |

|

|

|

5 |

|

ч |

|

|

|

\ |

х |

|

|

|

|

|

|

|

• |

\ |

|

х |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

^>— |

|

ч - ^ |

|

1 |

і |

і |

|

|

|

|

|

- |

v |

s |

, |

|

|

|

|

|

|

- *ч |

|

|

|

|

3 *% |

|

• |

• |

> |

\ \ |

V. |

|

|

|

|

|

|

|

|

V- ' |

1 |

1 |

4 |

|

|

|

|

||

|

|

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

40 |

SO |

f20 |

О |

40 |

80 |

/20 |

мк |

|

Рис. VII—7. |

Характеристики фракционного |

состава пыли |

|||||||

|

|

и недожогов |

факельных |

топок. |

|

|

|||

/ — назаровскнй бурый уголь; 2 — экибастузский уголь; |

3 — х а |

касский газовый; 4, 5 — кузнецкий СС; 6—8 — донецкий |

А Ш . |

Так, горючие назаровского бурого угля представляют из себя пыль, 73,3% которой имеет размер более 100 мк, а 60% бо лее 160 мк. У экибастузского угля доля фракций размером выше 100 мк составляет 47%, У хакасского 41% . По-видимо му, это объясняется тем, что соответственно росту метамор физма сжигаемых углей содержание горючих в уносах уве личивается, а в топках сжигается пыль более тонкого дис персного состава. При сжигании бурого угля содержание горючих в уносе не превышает 1%, тогда как в уносах ан трацита достигает 20% и выше. Можно предположить, что недожог бурых и каменных углей представляет собой недогоревшие наиболее крупные частицы пыли исходного топлива.

При сгорании в топках котлов антрацитов Донбасса об разующийся недожог по ситовому составу мало отличается от сжигаемого топлива. Слабое изменение ситового состава антрацита отмечалось в [20]. Наряду с другими доказатель ствами, это дало возможность автору сделать заключение, что недожог антрацита представляет собой вынесенное из топки, не затронутое горением, топливо. Однако при грану лометрическом анализе под микроскопом фракции недожога антрацита размером менее 40 мк выяснилось, что в недожоге по сравнению с исходным топливом содержится очень мало частиц размером менее 15—20 мк (рис. VII—7). Их оказа лось меньше 5%, соответственно в недожогах содержание фракций 20—40 мк высокое. Таким образом, и при горении

антрацита происходит угрубление |

фракционного |

состава, |

но не во всем диапазоне размеров |

частиц, как у |

каменных |

и бурых углей, а только в области мелких частиц. Это явле ние, по-видимому, объясняется характером внутреннего го рения антрацита в факеле.

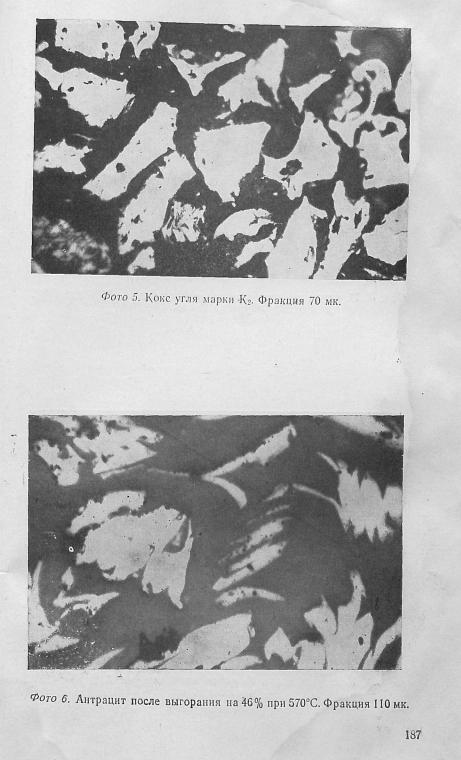

Частицы недожога антрацита, так же как и остатки после сильного выгорания в лабораторной камере сгорания, обла дают явными признаками разработки пор. На микрофото графиях шлифов видны параллельные трещины и поры, которыми изрезаны частицы (см. прилож., фото 23). Как правило, чем крупнее частицы, тем более глубокие на них трещины. Особенно наглядны снимки недожога на стереоско пическом электронном микроскопе «Стереоскан» (см. прилож, фото 24). Частицы недожога разных месторождений Донбас са отличаются между собой характером разработки внешней поверхности. Это либо частицы, изрезанные параллельными трещинами по всему периметру, либо частицы с эллипсовид ными углублениями. Однако видно, что все частицы недожога подвергались горению.

Пористость монофракций недожога, доступная для про никновения ртути, мало отличается от пористости сильно вы горевшего в лабораторной установке антрацита (рис. VII — 2) .

Она, как правило, не превышает 0,25 см3 /г. Кажущийся удельный вес обеззоленного недожога составляет около 1,1— 1,2 г/см3 . Максимум распределения пор по их размерам при ходится на поры диаметром более 1 мк. Имеются некоторые отличия в структуре пор недожога, отобранного на разных электростанциях или даже на одном котле, но в разное вре мя, что также связано с поступлением топлив из разных шахт.

Данные гранулометрического анализа и изучение особен ностей внутреннего горения антрацита, позволяют предпо ложить, что недожог антрацита, как и недожог каменных и бурых углей, представляет собой остатки несгоревших круп ных фракций пыли. Близость ситового состава недожога ис ходной пыли, малое количество в недожоге микрофракций размером менее 20 мк и высокое содержание фракций 20— 40 мк объясняется, по-видимому, тем, что в процессе выго рания крупные частицы антрацита разрушаются, превраща ясь в более мелкие. Измельчение крупных частиц происходит под воздействием внутреннего горения, когда в частицах по являются сквозные щели и они распадаются. Мелкие же частицы исходного топлива сгоратот в ядре факела.

Недожог уноса бурого угля имеет меньшую пористость, чем остатки после выгорания в лабораторной камере сгора ния (рис. VII—1). Это объясняется фракционным составом недожога топок, в котором преобладают фракции размером более 100 мк, образовавшиеся после горения из частиц раз мером 0,5 мм и выше. Последние нагревались при воспла менении с меньшей скоростью, чем мелкие частицы в лабо раторных условиях. Кроме того, глубина проникновения окислителя в крупных частицах, по-видимому, несколько меньше радиуса частиц. Однако распределение пор по разме рам у всех фракций недожога и в коксовых остатках после выгорания в камере сгорания аналогичное, что указывает на наличие внутреннего горения в факеле. Кажущийся удель ный вес частиц недожога размером больше 160 мк составляет 0,705 г/см3 , частиц 100—160 мк 0,530 г/см3 . На микрофото графиях недожог отличается по виду от сильно выгоревших коксовых остатков (см. прйлож., фото 25).

Недожог экибастузского угля, как и газовых углей, пред ставляет собой остатки выгоревших полых сферообразных частиц кокса с очень тонкими стенками. На некоторых части цах сохранилась только часть оболочки (см. прилож., фо-' то 26). Пористость недожога составляет 2 см3 /г, а кажущийся удельный вес 0,429 г/см3 . Видно, что в процессе воспламене ния частицы экибастузского угля сильно вспучиваются, резко увеличиваясь в объеме. С уменьшением размера частиц недожогов их пористость возрастает. Это положение относится к недожогам всех марок каменных углей.

Недожог углей марки СС также характеризуется высокой пористостью, однако поры в нем представляют собой ячейки, образующиеся при вспучивании одиночных частиц. Кажущий ся удельный вес недожога составляет 0,44 г/см3 , а пористая структура, как видно из рис. VII—4, мало отличается от структуры сильно выгоревших коксовых остатков этого же угля. Общая пористость недожога достигает 78%•

Таким образом, недожог, образующийся при сжигании ископаемых углей в топках котлов, по своим физическим характеристикам не имеет ничего общего как с исходным углем, так и с коксами медленного нагрева. От коксов мед ленного нагрева воспламенившиеся частицы отличаются фор мой, размером и пористой структурой. Как указывалось, при горении каменных углей их кажущийся удельный вес снижа ется иногда в 5—6 раз, для бурых — более чем в два раза. Соответственно увеличивается размер воспламенившихся ча стиц. Все это следует учитывать в расчетах выгорания пылеугольного факела. При проведении таких расчетов необхо димо вводить поправку на внутреннее горение.

|

|

ЛИТЕРАТУРА |

1. |

U. W i e s m a n . Brennstoff-Chemie, 1967, Bd. 48, № 5, S. 141—153. |

|

2. |

И. M. |

И в а н о в а , В. И. Б а б и й . «Теплоэнергетика», 1966, № 4 , 5; |

|

1968, № |

12. |

3.С. В. Б у х м а н. Проблемы теплоэнергетики и прикладной теплофизики. Вып. 1. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1964.

4. |

А. Б. Р е з н я к о в. |

Горение |

твердого топлива, Новосибирск, |

«Наука», |

|||

|

1969. |

|

|

|

|

|

|

5. |

М. A. F і е 1 d, D. W. G і 11, |

В. В. М о г g а п, P. G. Н a w k s 1 у. Combu |

|||||

|

stion of Pulverised Fuel. Part |

IV. Monthly Bull. SCURA, 1967, |

v. 31, № 4. |

||||

6. |

M. S h і b а о к a. J. of |

the |

Inst, of Fuel, 1969, v. 42, p. |

59. |

177. |

||

7. |

R. H. E s s e n h і n g, |

G c. |

J о г к e. Fuel, |

1965, v. 44, |

№ 3, p. |

||

8. |

В. A I p e r n. J. of Inst, of |

Fuel, 1960, p. |

399. |

|

|

||

9.Б. Д. К а ц H e л ь с о и, И. Я. М а р о н е . Горение твердого топлива.—

Новосибирск, «Наука», 1969.

10. |

М. С. О р е н б а х, А. П. К у з н е ц о в . |

«Теплоэнергетика», 1968, |

№ |

5. |

|||

И. R. Н. E s s e n h i g h , |

М. W. T h r i n g . |

Conference |

on Science in |

the |

Use |

||

12. |

of Coal. London, 1958. |

|

|

|

|

|

|

M. D. G г а у, С. M. К і m b e r, D. E . G г a n g e r. Fuel, 1967, v. 46, p. 399. |

|||||||

13. |

A. R. R a m s d e n, I. W. S m і t h. Fuel, |

1968, v. 47, p. 256. |

|

|

|||

14. |

В. В. M и т о p, С. Л. Ш а г а л о в а , И. H. Ill н и ц e p. Горение |

твердого |

|||||

|

топлива, т. II. Новосибирск, «Наука», |

1969. |

|

|

|

||

15. |

М. С. О р е н б а х. «Теплоэнергетика», |

1967, № 8. |

|

|

|

||

16. |

Д . М. Х з м а л я н , |

Т. |

В. Ви л е й с к и й . Доклады научно-технической |

||||

|

конференции по итогам научно-исследовательских |

работ за 1966—1967 г. |

|||||

|

Секция энергомашиностроительная. Изд-во МЭИ, |

1967. |

|

|

|||

17. |

А. П. К у з н е ц о в , |

М. С. О р е н б а х. Горение твердого топлива, |

т. И. |

||||

|

Новосибирск, «Наука», |

1969. |

|

|

|

|

|

18.Д. А. Ф р а н к - К а м е н е ц к и й . Диффузия и теплопередача в химиче ской кинетике. М., «Наука», 1967.

19. |

W. R a d m a c h e r , P. M o h r h a u e r . Brennstoff-Chemie, 1956, Ns 21/22. |

20. |

Я. Л. П е к к е р . «Электрические станции», 1964, № 5. |