книги из ГПНТБ / Гулиа Н.В. Инерционные аккумуляторы энергии

.pdfредаточном отношении |

і х7, |

|

аккумулируется |

около |

98% |

||||||||||||||||

энергии. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Чтоб определить |

.нагрузки, |

действующие |

на |

механизм, |

|||||||||||||||||

необходимо |

иметь |

значения |

|

угловых |

ускорений |

|

маховых |

||||||||||||||

масс; д л я этого достаточно найти первую производную |

угло |

||||||||||||||||||||

вой скорости по времени. Однако |

|

это |

затруднительно, |

|

по |

||||||||||||||||

скольку |

значения |

угловых |

|

скоростей |

по |

ф о р м у л а м |

(80) |

и |

|||||||||||||

(81) представлены как функции передаточного отношения, |

а |

||||||||||||||||||||

следовательно, угла |

поворота |

входного |

'вала |

м е х а н и з м а . |

|

Это |

|||||||||||||||

возможно сделать |

исходя |

из |

изменения |

кинетической |

энергии |

||||||||||||||||

по углу |

поворота. |

|

|

< |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Известно, |

что |

dE = Mdcp, и |

значит: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

M |

= |

f . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0-5) |

|

Используя (82) и (85), после ряда преобразований опре |

|||||||||||||||||||||

деляем крутящий момент на валу первого |

маховика: |

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

М , = - 2 Е е |

|

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

|

|

|

(86) |

|||

Крутящий момент на валу второго маховика .может быть |

|||||||||||||||||||||

установлен |

по |

формуле: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

М , |

= |

Л . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(87) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

і |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Угловые ускорения маховых масс, необходимые д л я |

опре |

||||||||||||||||||||

деления |

нагрузок, |

|

находятся |

|

по |

известному |

в ы р а ж е н и ю : |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

V = - j ~ . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(88) |

||||

И з |

(86), |

(87) |

и |

(88) |

имеем: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

'-" |

— |

-а |

- |

|

? 1 |

+ |

9 |

0 |

- |

|

|

|

|

|

|

(89) |

||

|

|

|

|

|

|

|

( ф О + ф е ) 2 |

|

— ф О 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

;„' |

_ ;п 2 |

^ ( ф о + Ф с ) 2 |

— Ф Г — 2 ф 0 ф 1 |

|

|

|

|

|

р т |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

(<Ро-Ь |

Тс) |

- |

То |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

где (ртах |

— м а к с и м а л ь н а я |

угловая |

|

скорость |

маховика, |

соот |

|||||||||||||||

ветствующая |

кинетической |

энергии |

|

Е с . З н а ч е н и я ф |

взяты |

без |

|||||||||||||||

учета знака . |

П о л а г а е м , |

что |

первый |

маховик |

замедляется, |

||||||||||||||||

;т. е. ф| имеет |

знак |

—, а второй |

ускоряется — фг имеет знак |

+ . |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ш |

П р и найденных значениях скоростей и ускорений не'пред ставляет трудности определение связи м е ж д у величиной угла и продолжительностью поворота:

|

|

ft |

|

|

|

|

• |

|

|

|

— |

|

|

|

|

|

|

|

|

' |

d?i |

_ |

|

Г ( ф о + ф с ) 2 + ф 0 2 |

|

|

|

f l + |

?0 |

|

|||||

|

t = J ^ |

= |

r |

|

|

? m a x |

|

|

a r c s i n |

І 7 |

( ф 0 + ф с ) 2 + ф 0 2 |

||||||

|

|

О Ф, |

|

|

|

|

|

|

N |

|

|||||||

|

|

|

|

|

- a r c s i n — |

|

|

|

|

. |

|

|

(91) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

У ( ф о + Ф с ) 2 + ф о 2 / |

' |

|

|

|||||

|

|

Чтоб |

установить |

полное |

время срабатывани я |

механизма, |

|||||||||||

следует в |

(91) |

ф] заменить |

на ф с . |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

Мгновенная |

мощность |

привода |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Ы = М 1 ф 1 = М г ф 2 - |

|

|

|

|

|||||

|

|

Н а т я ж е н и е |

ленты |

вариатора |

зависит как от передаваемо |

||||||||||||

го |

мотком крутящего |

|

момента, |

так |

и |

от |

ради'уса |

намотки. |

|||||||||

С |

использованием |

(71) |

и (86) |

имеем: |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

Rl |

|

Ь [ ( ф 0 + ф с ) 2 + ф02 ] |

|

|

|

|

||||||

Следовательно, |

н а т я ж е н и е |

ленты |

механизма все время оста |

||||||||||||||

ется |

постоянным, |

|

что |

создает |

особо |

благоприятные |

условия |

||||||||||

д л я |

работы дискретного |

вариатора . |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

В целях изменения р е ж и м а работы рекуперативного тор |

|||||||||||||||

моза |

р а з р а б о т а н ы |

варианты |

с лентой |

переменной |

толщины . |

||||||||||||

Толщина ленты по длин е може т изменяться ступенчато, и на определенной длине отрезка ленты механизм работает соглас но вышеприведенным зависимостям . Это условие отвечает и технологическим особенностям изготовления таких лент [16] .

§4. Инерционный рекуператор

сдискретным вариатором

Особенность работы рекуператора заключаетс я в том, что лента в ленточном вариатор е при торможении и раз гоне перематывается в разных направлениях . Это обусловли

вает наличие реверса |

при применении |

его на транспортном |

||

средстве, |

д в и ж у щ е м с я |

в |

одном направлении (например, авто |

|

мобиле) . |

Реверсирование |

може т быть |

осуществлено различ |

|

ными средствами, как-то коническими шестернями с обгонной муфтой, путем переворота ленточного механизма и др.

С х е ма рекуператора с реверсированием ленточного диск ретного вариатора коническими шестернями с обгонной муф той изображена на рис. 57. Маховик 1 жестко связан с обгон-

|

|

Рис. 57. |

Схема |

ре |

||||

куператора |

с |

зубчатым |

||||||

реверсом: |

/ — маховик, |

|||||||

2 |

н 15 — упругие муфты, |

|||||||

3 |

и |

12 — фрикционные |

||||||

муфты,, |

4, |

5, |

6, |

9, |

13 |

и |

||

14 — конические |

колеса, |

|||||||

5 — дискретный |

вариа |

|||||||

тор, |

10 — вал |

трансмис |

||||||

сии, |

7 |

и |

11 — автологн. |

|||||

ной муфтой 7, а с конической шестерней 4 он связан |

фрик |

|||||

ционной муфтой |

3. Один вал ленточного вариатора 8 |

соеди |

||||

нен жестко с конической шестерней 5, |

второй ж е |

вал — с |

ко |

|||

нической шестерней 9. В е д у щ и е колеса автомобиля |

жестко |

|||||

связаны с валом |

10, п а котором |

закреплены обгонная |

11 |

и |

||

фрикционная 12 |

м у ф т ы — ч е р е з |

них |

поочередно |

передается |

||

крутящий |

момент |

коническими шестернями . Гибкие муфты 2 |

|||

и 15 выполняют |

роль промежуточных аккумуляторов |

меха |

|||

нической |

энергии |

и с л у ж а т |

д л я устранения |

динамических • |

|

нагрузок |

в момент |

включения |

тормоза . |

|

|

П р и торможении автомобиля включается |

фрикционная |

||||

муфта 12, п е р е д а в а я крутящий момент дискретному |

ленточ - ' |

||||

ному вариатору 8 |

через конические шестерни |

14 и 9. |

Л е н т а |

||

вариатора 8, перематываясь, разгоняет маховик через кони- .

ческие шестерни |

5 и 6 и обгонную муіфту 7.іРа'Згоніавтомоб-иля |

|

происходит при |

включении фрикционной муфты 3, и крутя |

|

щий момент, протекая в обратном направлении |

через кони |

|

ческие шестерни |

4 и 5, ленточный вариатор 8, |

конические |

8. Н. В. Гулиа |

113 |

шестерни 9 и 13 и обгонную |

муфту 11, передается на колеса |

автомобиля . |

' |

Схема рекуперативного тормоза с реверсированием путем переворота ленточного механизма представлена на рис. 58.

|

|

Рис. 58. |

Схема |

ре |

||

|

куператора |

с |

поворотной |

|||

|

кареткой: |

/ — маховик. |

||||

|

2 и |

5 — фрикционные |

||||

|

муфты. |

3 |

и |

6 — зубча |

||

|

тые |

муфты, |

4 — дискрет |

|||

|

ный |

|

вариатор, 7. — ось |

|||

|

поворотной |

каретки, |

8 — |

|||

|

вал |

трансмиссии. |

|

|||

5 |

6 |

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

В этой схеме маховик / связан с валом вариатора 4 фрик

ционной 2 и кулачковой |

(или зубчатой) |

-3 муфтами, |

второй |

вал вариатора 4 связан |

с трансмиссией |

автомобиля |

8 т а к ж е |

фрикционной 5 и кулачковой 6 муфтами . Поворот ленточного механизма на 180° с целью изменения направления намотки ленты производится м а л о м о щ н ы м сервоприводом, подсоеди ненным к валу 7 (в промежутке между процессами торможе

ния |

и разгона необходимо перевернуть |

ленточный механизм |

на 180°). |

|

|

|

При торможении или разгоне необходимо включение сна |

|

ч а л а |

обеих кулачковых муфт, а з а т е м |

фрикционных. После |

завершения процесса следует выключить вначале фрикцион ные, а затем кулачковые' муфты. Последнее производится ав томатически с помощью датчика степени намотки ленты и любой из систем управления автомобиля — механической, пневматической, электрической и пр.

t

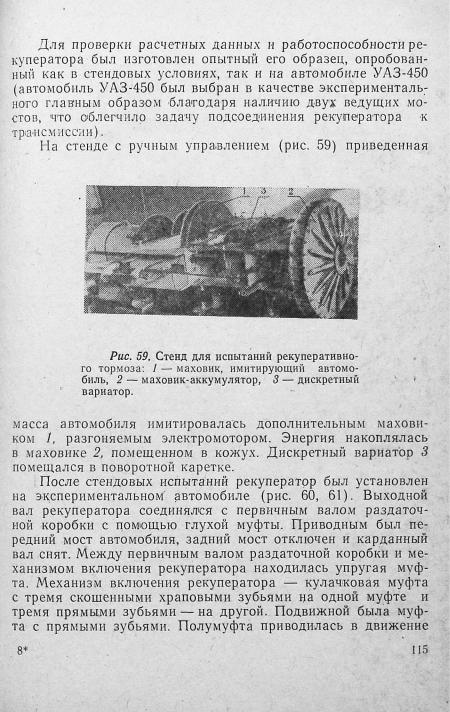

рычагом с рукояткой, і В к л ю ч а л с я рекуператор вручную. По ворот каретки с ленточным механизмом на 180° в горизон

тальной |

плоскости производился с помощью червячной пере |

дачи и |

вала с рукоятью, выходящей к оператору. М е ж д у ак |

кумулятором (маховиком) и вариатором поставлены анало гичные кулачковая н упругая муфты.

Управление рекуператором |

осуществлялось |

следующим |

||

образом. Автомобилю |

сообщалась скорость, несколько пре |

|||

в ы ш а ю щ а я 30 км/час. |

З а т е м по |

сигналу оператора водитель |

||

выключал сцепление двигателя и у с т а н а в л и в а л |

рычаг |

короб |

||

ки передач в нейтральное положение. Тотчас ж е |

после |

выклю |

||

чения сцеплен'ия оператор включал рекуператор с помощью рычага, передвигающего полумуфту первичного вала разда точной коробки. Автомобиль начинал торможение, сопровож

давшееся |

интенсивным |

разгоном |

маховика аккумулятора . |

В конце |

торможения, |

когда щуп |

автоматического контроля |

(датчика степени намотки) соприкасался с оголенным участ

ком ленты, |

с р а б а т ы в а л а |

система автоматического |

контроля и |

привод, отключенный от |

трансмиссии автомобиля, |

стопорил |

|

ся. Разгон |

производился |

аналогично. |

|

Эксперименты, проведенные на автомобиле с рекупера тивным тормозо.м, подтвердили принципиальную возможность применения данной системы рекуперирования кинетической энергии на автомобиле. Несмотря на конструктивные недо статки .испытанной системы рекуператора, она и о к а з а л а удов летворительные характеристики т о р м о ж е н и я и разгона. Тор можение автомобиля со скорости примерно 30 км/час, т. е. средней и д а ж е высокой скорости регулярного т о р м о ж е н и я го родских автобусов, производилось совершенно без участия фрикционных тормозов. Торможениебыло плавным, без рыв ков и весьма комфортабельным . Рекуператор в этом случае играл роль замедлителя .

Разгон автомобиля энергией, накопленной при торможе нии, производился весьма плавно, намного п р е в ы ш а я комфор табельность обычного разгона при помощи коробки передач. После разгона автомобиля рекуператором 'сразу в к л ю ч а л а с ь

высшая передача. Таким образом, разгон |

автомобиля |

осу |

ществлялся без применения низших и промежуточных |

пере |

|

дач. |

|

|

Измерение расхода горючего показало, |

что разгон |

авто- |

мобиля с |

места |

до 30 км/нас |

без участия рекуператора |

тре |

||||||||

бовал |

28 |

см3 |

горючего; |

разгон ж е |

рекуператором и |

двига |

||||||

телем |

совместно |

до |

той |

ж е |

скорости |

в |

тех ж е |

условиях |

тре |

|||

бовал |

всего |

16 |

см3 |

горючего — т. е. |

на |

к а ж д о м |

разгоне |

эко |

||||

номилось |

около |

45% |

горючего. Эти |

показатели |

близки |

к |

по |

|||||

лученным |

Р . К л а р к о м на |

его |

системе рекуперативного |

тормо |

||||||||

за. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Имеющиеся расчетные и экспериментальные данные по |

||||||||||||

зволяют |

сделать примерный |

вывод об |

эффективности |

приме |

||||||||

нения рекуператора кинетической энергии на городском ав тобусе. N

Рассмотрим характерный цикл движения автобуса типа ЛАЗ - 695 . При этом примем среднее расстояние между оста новками равным 300 м (рис. 62, кривая 1). Наиболее эко

номичным в этом случае принят такой цикл движения, при

котором |

автобус |

разгоняется |

примерно |

до |

40 км/час, |

затем |

|||||||||

движется |

накатом и с 30 км/час |

начинает торможение . Дина |

|||||||||||||

мические |

качества |

автобуса |

|

позволяют |

разгон |

от |

0 |

до |

|||||||

40 км/час |

на расстоянии около 150 м. Проведенные экспери |

||||||||||||||

менты |

показывают, |

что |

на |

это |

уходит |

в |

среднем |

времени |

|||||||

21,5 сек |

и топлива |

188 |

см3. |

Д а л е е , двигаясь |

накатом, |

автобус |

|||||||||

примерно |

за |

120 |

ж |

снижает |

скорость |

с |

40 |

до 30 |

км/час, |

по |

|||||

тратив |

на |

это |

11 |

сек времени |

и 6 см3 |

топлива при |

работе |

дви |

|||||||

гателя |

на |

холостом |

ходу. Д л я |

торможения |

с 30 |

км/час |

до |

||||||||

остановки требуется около |

25—30 м пути, 5 сек |

времени |

и |

||||||

3 |

см3 |

горючего. |

Стоянка |

на остановке т а к ж е |

отнимает |

до |

|||

3 |

сек |

времени |

н З |

см3 горючего. |

|

|

|

|

|

|

Подсчитав |

з а т р а т ы времени |

и горючего, |

получаем, |

что |

||||

на |

выполнение |

описанного |

цикла |

расходуется |

45 |

сек времени |

|||

и 200 |

см3 горючего. Средняя скорость автобуса |

за цикл |

око |

||||||

ло |

24 |

км/час. |

Эти данные |

хорошо |

согласуются |

с |

эксперимен |

||

том. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рассмотрим теперь предполагаемый цикл движения авто буса с рекуператором (см. рис. 62, кривая 2). Ввиду того что вес рекуператора составляет всего около 2% от веса автобу са, возрастанием расхода горючего в связи с увеличением сопротивления движению можно пренебречь.

Примем, |

что |

торможение |

производится |

с |

максимально |

||||||||||

допустимой |

д л я города с к о р о с т и — 6 0 |

км/час. |

Анализ |

к. п. д. |

|||||||||||

рекуператора |

на |

автобусе подобного |

типа |

показывает, |

|

что |

|||||||||

после |

проведения |

торможения |

рекуператор |

в |

перспективе |

||||||||||

может |

разгонять |

машину до |

скорости, составляющей |

около |

|||||||||||

85% |

от величины |

скорости перед торможением . Поэтому |

счи |

||||||||||||

таем, |

|

что автобус |

разгоняется |

рекуператором |

до |

скорости |

|||||||||

50 |

км/час. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Исходя из условия комфорта пассажиров |

и |

оптимально |

|||||||||||||

го сцепления |

колес |

с |

дорогой, |

принимаем путь разгона при |

|||||||||||

близительно |

40—45 |

м, |

время |

разгона |

— |

6,5 |

сек. Д а л е е , |

на |

|||||||

пути |

|

около |

200 |

м |

|

автобус |

разгоняется |

двигателем |

до |

||||||

60 км/час. |

Д а н н ы е |

экспериментов показывают, |

что |

на |

про |

||||||||||

хождение этого участка пути требуется около 80 — 90' см 3 го

рючего и 14 сек времени. |

Д а л е е следует рекуперативное |

тор |

||||

можение с 60 км/час |

до |

остановки |

примерно за |

7,5. сек |

на |

|

пути около 60 м. Условия |

стоянки |

на остановке |

принимаем |

|||

те ж е , что и в предыдущем |

случае. Та к ка к двигатель |

заво |

||||

дится самостоятельно |

при соединении его с трансмиссией |

раз |

||||

гоняемого автомобиля, работа его на холостом ходу при тор можении и стоянке машины исключается. Подсчет показы

вает, что при таком цикле расход времени |

составляет около |

|||||

33 |

сек, горючего — 80—90 см3. Средняя скорость за |

цикл |

— |

|||

33 |

км/час. |

Таким образом: |

|

|

|

|

|

1. При увеличении |

средней скорости |

цикла с 24 |

до |

||

33 |

км/час |

теоретическая |

производительность |

машины |

может |

|

возрасти |

примерно в 1,4 |

раза . |

|

|

|

|

2.Вследствие одновременного увеличения производи тельности машины и уменьшения расхода горючего затраты горючего на совершение единицы полезной работы сокра щаются более чем в 2 раза .

3.Из - за сокращения продолжительности работы двига теля и работы его преимущественно па оптимальном режиме увеличивается его долговечность.

4.Вследствие того что пользование обычными фрикцион ными тормозами предполагается л и ш ь в исключительных слу

чаях |

(при экстренном или внеплановом |

торможении), |

значи |

||||

т е л ь н о |

увеличится |

срок |

их с л у ж б ы |

и |

повысится |

готов |

|

ность |

к |

действию. |

|

|

|

|

|

5. |

|

Разгон машины рекуператором без помощи коробки |

|||||

передач |

уменьшит |

роль |

низших передач, |

что может привести |

|||

к упрощению трансмиссии автомобиля путем сокращения чис ла передач в коробке.

6. Вследствие того что при торможении |

рекуператором |

|

колеса машины кинематически связаны с |

в р а щ а ю щ и м с я ма |

|

ховиком, их блокировка невозможна д а ж е |

на |

самой скольз |

кой дороге. Это свойство рекуперативного торможения по

вышает устойчивость |

движения . |

7. Н е м а л о в а ж н о |

и то, что сокращение работы двигателя |

и расхода горючего значительно снижает выделение вредных выхлопных газов в атмосферу. П р и этом известно, что выде ление вредных газов двигателем при устойчивой его работе

значительно меньше, |

чем при .неустановившемся |

режиме |

—• |

|

разгоне машины или |

на холостом ходу. М е ж д у тем'использо |

|||

вание рекуператора |

устраняет |

именно .последний |

режим . |

|

В .настоящее время ведутся |

разработка и испытания |

ре |

||

куператоров д л я основных типов |

отечественных городских ав |

|||

тобусов. Общий вид |

рекуператора д л я |

автобусов |

типа |

|

ЛАЗ-695, с пневматическим управлением |

представлен |

на |

||

рис. 63. Рекуператор, изображенный в демонтированноам |

ви |

|||

де, устанавливается в |

моторном |

отсеке автобуса, справа от |

||

двигателя . Он подвешивается на резиновых подушках к из мененному правому лонжерону автобуса и подключается к

люку отбора мощности коробки |

передач или непосредственно |

к главной передаче карданным |

валом. |