- •Оглавление

- •1. Церебролизация

- •2. Кортиколизация

- •4. Миелинизация пирамид тракта.

- •I . Первичная (есенциальная) невралгия тройничного нерва.

- •7 Основных групп по клинике:

- •II. Энцефалиты вторичные.

- •III. Энцефалиты, вызванные медленными инфекциями (демиелинизирующие), подострые склерозирующие панэнцефалиты.

- •3. Симптоматическая

- •4. Восстановительная

- •2. Вторичные поражения - следствие иммунодефицита

- •1. Консервативное

- •1. Жалобы

- •2. Анамнез

- •3. Неврологический статус

- •4. Дополнительные методы

- •1. Исследование цереброспинальной жидкости и проведение ликвородинамических проб

- •3. Кт

- •1)Операции на периферических нервах и корешках.

- •2.Оценка неврологического статуса

- •6.Кт/мрт (нейровизуализация)

- •1. Легкая чмт

- •2. Чмт средней и тяжелой степени

Оглавление

ЛИСТ1. 6

Л1/В1. Основные методические подходы в изучении Структурно-функциональной организации мозга человека. 6

Л1/В2. Апалический синдром. Критерии смерти мозга. 6

Л1/В3. Апраксия и агнозия при очаговом пор-и мозга 7

Л1/В4. Нарушение высших психических функций при поражении лобной доли. 9

Л1/В5. Понятие устойчивого патологического состояния мозга 10

Л1/В6. Современные представления о ГЭБ. Его значение для структуры и функции мозга. 10

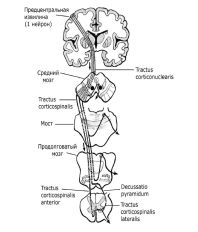

Л1/В7. Пирамидная система. Понятие центрального и периферического пареза. 11

Л1/В8. Представления о функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга. 12

Л1/В9. Процесс церебролизации, кортиколизации, неокортиколизации ф-й мозга в онтогенезе. 13

Л1/В10. Структурно-фунциональные особенностити мозжечка его роль в формирование двигательного акта. 13

Л1/В11. Нарушения модально-специфической и модально-неспецифической памяти при очаговом поражении мозга. 14

Л1/В12. Особен. развития двиг. анализатора в фило и онтогенезе. 15

Л1/В13. Патология движений при поражении лобной доли. Учение П.К. Анохина о функциональной системе и акцепторе действия. 16

Л1/В14. Современные представления о механизмах регуляции мышечного тонуса. 17

Л1/В15. Нарушение высших психических функций при поражении теменно-височно-затылочных отделов больших полушарий головного мозга 17

Л1/В16. Двигательный анализар как многоуровневая саморегулирующаяся динамическая система. 17

Л1/В17. Отёк мозга как универсальная реакция на различные патогенные воздействия. Основные клинические проявления. Механизмы вклинения. 18

Л1/В18. Синдром поражения третичных полей коры головного мозга. 19

Л1/В19. Первичные, вторичные и третичные цитоархитектонические поля и их роль в нарушении высших психических функций. 20

Л1/В20. Принцип вертикально организованной иерархии конвергенций в соподчинении старых и новых структур мозга. 21

Л1/В21. Афферентные системы. Структурно-функциональные особенности, синдромы поражения. 21

Л1/В22. Особенности функционирования левого полушария головного мозга. 22

Л1/В23. Высшие психические функции как сложная динамическая система. 23

Л1/В24. Общая характеристика трех основных функциональных блоков мозга, их poль в обеспечении высших психических функций. 24

Л1/В25. Акинетико-ригидный синдром. 25

Л1/В26. Высшие психические функции как сложная динамическая система. 26

Л1/В27. Клинические проявления и патогенетические механизмы невралгии тройничного нерва, роль стволовых структур в ее развитии. 27

Л1/В28. Психопатологические синдромы при заболеваниях внутренних органов. 28

Л1/В29. ВНС: структурно-функциональные особенности 29

Л1/В30. Патофизиологические механизмы гиперкинезов, их клинические формы. 30

ЛИСТ 2. 32

Л2/В1. Факторы риска сосудистых заболеваний головного мозга. 32

Л2/В2. Варианты развития виллизиева круга и их патопластическое значение. 32

Л2/В3. Механизмы ауторегуляции мозгового кровообращения. Причины и условия его срыва 33

Л2/В4. Ишемическая болезнь, ее варианты. 33

Л2/В5. Ишемический инсульт. Принципы классификации, патогенеза и клинического течения. 34

Л2/В6. Гемораргический инсульт. Этиология, патогенез, клинические формы, принципы терапии. 36

Л2/В7. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Этиология, патогенез, клинические формы. 39

Л2/В8. Патогенетические варианты ишемического инсульта, критерии диагностики. 39

Л2/В9. Рассеянный склероз, клинические формы, типы течения, принципы терапии. 40

Л2/В10. Структурно-функциональные взаимоотношения пирамидной и экстрапирамидной систем в онтогенезе. 42

Л2/В11. Коматозные состояния. Патогенетические механизмы, принципы классификации, клинические проявления. 42

Л2/В12. Клиника, особенности течения и клинические формы острых демиелинизирующих полинейропатий. 44

Л2/В13. Поражение центральной и периферической нервной системы при алкоголизме (клинические формы, принципы диагностики и терапии). 46

Л2/В14. Менингиты. Принципы классификации, клинические формы, особенности течения, принципы терапии. 46

Л2/В15. Энцефалиты: этиология, патогенез, классификация, патоморфологическая характеристика. 48

Л2/В16. Менингиты: этиология, патогенез, клинические формы. Методы исследования. Принципы терапии и профилактики. 49

Л2/В17. Эпилептический нейрон. Механизмы эпилептизации мозга. 50

Л2/В18. Роль различных структур мозга в формировании эпилептических припадков. Зависимость формулы припадка от локализации первичного очага. 51

Л2/В19. Эпилептический статус: понятие, патогенетические механизмы, клинические проявления. 53

Л2/В20. Эпилептическая реакция мозга, эпилептический синдром, эпилепсия как болезнь (механизмы проявления и патогенез). 53

Л2/В21. Болезнь двигательного нейрона: этиология, патогенез, клиника, принципы терапии 54

Л2/В22. Черепно-мозговая травма. Принципы классификации, патогенетические механизмы. 55

Л2/В23. Последствия черепно-мозговой травмы: патогенетические механизмы, клинические проявления. 56

Л2/В24. Клинические синдромы поражения височной доли мозга. 56

Л2/В25. Прогрессирующие мышечные дистрофии: клинические формы, патогенез, принципы терапии. 57

Л2/В26. Менингококовый менингит: этиология, клиника, осложнения, принципы терапии. 58

Л2/В27. Поражение нервной системы при СПИДе: классификация, клинические формы, патогенетические механизмы. 58

Л2/В28. Опухоли головного мозга. принципы классификации. патогенез общемозговых и очаговых симптомов. 59

Л2/В29. Неврологические «маски» острых соматических заболеваний. 61

Л2/В30. Парциальные эпилептические припадки при очагах в первичных и вторичных цитоархитектонических полях. 61

ЛИСТ 3. 63

Л3/В1. Принципы терапии болевых синдромов. 63

Л3/В2. Принципы терапии гемморагического инсульта. 63

Л3/В3. Принципы терапии преходящих нарушений мозгового кровообращения 64

Л3/В4. Программа обследования больного с головной болью. Неврологические и психиатрические аспекты ее патонеза. 65

Л3/В5. План обследования при ликворной гипертензии. 65

Л3/В6. План обследования больного в коматозном состоянии. 67

Л3/В7. План обследования больного с гиперкинетическими синдромами. 68

Л3/В8. План обследования больного с мигренью. 69

Л3/В9. Дополнительные методы исследования при опухолях спинного мозга 70

Л3/В10. Значение КТ и МРТ в диагностике сосудистых заболеваний головного мозга. 70

Л3/В11. Дополнительные методы исследования состояния вегетативной иннервации и вегетативного обеспечения. 72

Л3/В12. Принципы консервативной и хирургической терапии ишемических и гемораргических инсультов. 73

Л3/В13. Первичная и вторичная профилактика ишемического инсульта. 75

Л3/В14. Медикаментозная и радикальная терапия ликворной гипертензии. 75

Л3/В15. Принципы медикаментозной и хирургической терапии заболеваний ПНС 76

Л3/В16. Принципы лечения отека ГМ 76

Л3/В17. Принципы терапии демиелинизирующих заболеваний нервной системы 77

Л3/В18. Принципы медикаментозной и радикальной терапии болевых синдромов. 77

Л3/В19. Дополнительные методы исследования при миастении и миопатии. 78

Л3/В20. Дифференциальная терапия ишемического инсульта. 79

Л3/В21. Люмбальная пункция, ее диагностическое и терапевтическое значение. Противопоказания к проведению. 80

Л3/В22. Принципы лечения эпилептического статуса. 80

Л3/В23. Принципы лечения отека ГМ 81

Л3/В24. Неотложная помощь больному с полирадикулопатией. 81

Л3/В25. Консервативная и радикальная терапия при черепно-мозговой травме. 81

Л3/В26. Принципы терапии отека ГМ 82

Л3/В27. Диагностическое значение эхоэнцефалоскопии при заболеваниях головного мозга 82

Л3/В28. Контрастные методы исследования в диагностике заболеваний головного мозга. 83

Л3/В29. Изменение состава ликвора при сосудистых, опухолевых, воспалительных и травматических поражениях мозга. 84

Л3/В30. Методы исследования при черепно-мозговой травме. 85

ЛИСТ 4. 87

Л4/В1. Дифференциально-диагностическое значение зрительных агнозий на лица при органическом поражении мозга и феномене «двойника» при бреде инсценировки. 87

Л4/В2. Дифференциальная диагностика галлюциногенных расстройств при органических, соматических и эндогенных психических заболеваниях. 87

Л4/В3. Экзогенно-органические психопатологические расстройства 88

Л4/В4. Депрессивные состояния. Возможные причины, клинические проявления. 89

Л4/В5. Шизофрения. Современные представления об этиологии, нейрохимии, особенностях клинического течения, принципах терапии. 90

Л4/В6. Синдром овладения Кандинского-Клерамбо 92

Л4/В7. Программа обследования больного с обонятельными галлюцинациями. 93

Л4/В8. Синдромы помрачения сознания. 93

Л4/В9. Корковые, подкорковые и корково-подкорковые деменции, сосудистые деменции, патогенез, клинические особенности, методы исследования. 94

Л4/В10. План обследования больного с субарахноидальным кровотечением 95

Л4/В11. План обследования больного с черепно-мозговой травмой. 95

Л4/В12. План обследования больного с бульбарными нарушениями. 96

Л4/В13. План обследования больного с менингеальным синдромом. 97

Л4/В14. Программа обследования больного с эпилептическими припадками. 97

Л4/В15. Программа обследования больного с головокружением 98

Л4/В16. Программа обследования больного с синдромом компрессии спинного мозга. 99

Л4/В17. Принципы терапии ишемического инсульта 100

Л4/В18. Программа обследования больного с болями в поясничной области. 100

Л4/В19. Программа обследования больного с демиелинизирующими заболеваниями. 101

Л4/В20. Программа обследования больного с преходящими нарушениями мозгового кровообращения. 102

Л4/В21. Программа обследования больного с нарушением координации 102

Л4/В22. Программа обследования больного с САК 103

Л4/В23. Принципы лечения больного с черепно-мозговой травмой. 104

Л4/В24. Программа обследования больного с синкопальными состояниями. 104

Л4/В25. Принципы терапии больного с эпилепсией. 105

Л4/В26. Принципы терапии при ишемическом инсульте. 106

Л4/В27. Основные ритмы и их распределение на нормальной ЭЭГ. 107

Л4/В28. ЭЭГ при эпилепсии 108

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 110

Альтернирующие синдромы: 110

РЕФЛЕКСЫ 110

Черепно-мозговые нервы. 111

Бульбарный синдром. 112

Псевдобульбарный синдром. 112

ЛИСТ1.

Л1/В1. Основные методические подходы в изучении Структурно-функциональной организации мозга человека.

3 этапа развит. неврол:

Клинико-морфолог. Метод: Клинико-морфолог. сопоставл. симптомов и патолог. у трупа, микроскоп.Результат: система топич. диагност. в неврол., типы тканевых р-ций, цитоархитектоника мозга.Нов. направл.: нейровизуал. сопоставл (КТ, МРТ) в диагност, клеточн. и субклет. уровень морфолог. исследований (митохондриальн. энцефалопатия).

Нейрофизиологич. Метод: электрофизиологич. исслед (ЭЭГ, ЭлектроНейроМиоГраф.).Результат: методы леч. на основе электро-магнитн. воздейств., представл и концепции для обсуждения патогенеза неврологич. патологии (рефлекс, возбужд. и тормож. и др.)

Молекулярн. Метод: молекулярн. и нейрохимич.Результат: нейромедиаторы и нейромодулят., молек. генетика мозга, энерг. метаболизм и синтез сложн. молек.Нов. направл.:молек. изображения, клет. и генетич. технологии леч.

Эти методы позвол. выяснять осн. черты стрения и пути эволюции мозга. Осн. принцип эволюции: на различн. этапах отношения орг-ма животн. со средой и его поведение регулировались различн. аппаратами нервн. сист.

Развит. больш. полушар. связано в осн. с ростом нов. областей коры, кот. у низш. млекопит. едва намеч., а у человека составл. осн. часть коры. С переходом от обезьян к чел. эволюция мозга связана в осн. с увелич. площади самых сложн (третичных) цитоархитектонич. полей коры; площадь более прост. отделов коры (первичн. и вторичн.) почти не увелич. В коре чел. огромн. знач. отводится аппаратам, связ с приемом, переработкой (кодированием) и синтезом инфо, получаемой от разн. анализаторов, и аппаратам, принимающ. участие в выработке и сохран. сложн. программ повед. и контроля психич. деятельн.

Л1/В2. Апалический синдром. Критерии смерти мозга.

Апалический синдром(бодрствующая кома)- комплекс психоневрологических расстройств, проявляющийся полной утратой познавательных, но с сохранением основных вегетативных функций. Происх.утрата функ.коры,с преим.пораж.медио-баз. отд.лобных и височн.обл.;разного периода длительности.

Причины:послеЧМТ,реанимац.мероприят,вирусн,токсических,метабол.и др пораж головного мозга.

Часто развивается при выходе из комы,в момент восстан бодрств.

• Глаза открыты,вращает,взор не фиксирует

• Речь и эмоц. реакции отс., словесные команды не восприн.

• Сохр реакц на болев разраж:движен конечн по типу гиперкинезов,учащ дых,увел ад.

• Лицо амимично,жеван и глот сохр

• Тонус мим мышц,в конечностях,сухожильн рефл-повышены

• Характерна поза больного — незначительное сгибание в локтевом и коленном суставах, конечности приведены, кисти рук сжаты в кулаки, ступни в состоянии подошвенного сгибания.

• ЭЭГ:перв недели-выражен генерализ изм,затем преобл тета-акт в течен неск месяцев,через 5-6 мес.появльн альфа-акт;изм ээг=тяжесть состоян,регрессир измен-хор прогност признак.

• КТ:мб атрофия гм,расширен желудочков

От глубокой комы отл-сохр сут смены сна и бодрств,акт жевания нал сухожильн рефл;от вегетативн сост- отсутст пораж глубоких стрктр гм.

Прогнозв большинстве случаев неблагоприятный, возможно и регредиентное течение вплоть до полного (или почти полного) восстановления утраченных функций. При прогрессирующих атрофических процессах (встречаются преимущественно у лиц пожилого и старшего возраста) может развиться состояние децеребрационной ригидности.

Лечение. Назначают ноотропные препараты (пирацетам, пантогам, аминалон и др.), аминокислоты (в том числе церебролизин, префизон), витамины группы В, АТФ; препараты, улучшающие мозговое кровообращение (кавинтон, сермион, трентал, ксантинола никотинат).+интенс реаним меропр(ивл,стимул ссд,подд ад)уход.

Критерии смерти головного мозга:

Смерть мозга – патсост голмозга,хар-я тотальным некрозом гм +перв шейн сегм спинного; при этом сохр. сердеч деят и дых за счет ИВЛ. Некроз первых шейных сегментов обусловлен прекращением кровообращения по системе вертебральных артерий.

Согл приказу минздравроссии, критерии:

• Полное и устойчивое отсутствие сознания (кома):гибель коры

• Атония всех мышц.

• Отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области тригеминальных точек и любых других рефлексов, замыкающихся выше шейного отдела спинного мозга.

• Отс реакции зрачков на прямой яркий свет. При этом должно быть известно, что никаких препаратов, расширяющих зрачки, не применялось. Глазные яблоки неподвижны.

• Отс корнеальных рефлексов.

• Отс окулоцефалических рефлексов.

• Отс окуловестибулярных рефлексов.

• Отс фарингеальных и трахеальных рефлексов.

• Отс самостоятельного дыхания.

Признаки смерти как мин в 2х исследов через промеж времен, На ЭЭГ обнаруживается прямая линия, вызванные потенциалы не регистрируются, а церебральная ангиография, транскраниальная допплерография, магнитно-резонансная или КТ-ангиография, перфузионно-взвешенная МРТ или радионуклидная ангиография, констатируют прекращение церебральной перфузии.

Причины смерти мозга разные.

Л1/В3. Апраксия и агнозия при очаговом пор-и мозга

Апраксия- нарушение целенаправленных движений и действий при сохранности составляющих его элементарных движений; возникает при очаговых поражениях коры больших полушарий головного мозга или проводящих путей мозолистого тела.

Апраксии по локализации патологического процесса в головном мозге

апраксия лобная — апраксия при пор-и коры префронтальной области полушарий большого мозга, проявляющаяся нарушением программирования сложных, последовательно протекающих двигательных актов.

апраксия моторная— апраксия, при которой больной способен наметить план последовательности действий, необходимых для выполнения сложного двигательного акта, но не может его осуществить.

апраксия премоторная(син. динамическая) — апраксия, обусловленная дезавтоматизацией двигательных актов и их патологической инертностью; характеризуется нарушением навыков, необходимых для превращения отдельных движений в более сложные; наблюдается при пор-и премоторной области коры большого мозга. Возникает при пор-и 6-го цитоархитектонического поля Бродмана.

апраксия кортикальная— апраксия возникающая при пор-и коры доминантного полушария большого мозга.

апраксия билатеральная— двусторонняя апраксия, возникающая при патологических очагах в нижней теменной доле доминантного полушария большого мозга.

Апраксии по типам когнитивных расстройств и навыков

апраксия акинетическая— расстройство, обусловленное недостатком побуждения к движениям.

апраксия амнестическая— расстройство, проявляющееся нарушением произвольных действий при сохранении подражательных.

апраксия идеаторная— апраксия, характеризующаяся невозможностью наметить план последовательных действий, необходимых для выполнения сложного двигательного акта.

апраксия идеокинетическая— апраксия, обусловленная утратой способности к целенаправленному выполнению простых действий, составляющих сложный двигательный акт, при сохранении возможности их случайного выполнения.

апраксия кинестетическая(син афферентная) — в результате расстройств кинестетической афферентации и характериз. поиском нужных движений;при пор-и коры постцентральной области доминантного полушария большого мозга.

апраксия конструктивная— апраксия проявляющаяся невозможностью составления целого предмета из его частей.

апраксия одевания— апраксия, проявляющаяся затруднением одевания;при пор-и париетоокципитальной области коры большого мозга, чаще правого полушария.

апраксия оральная— моторная апраксия лицевой мускулатуры с расстройством сложных движений губ и языка, приводящим к нарушению речи.

апраксия пространственная—нарушение ориентировки в пространстве, прежде всего в направлении «правое — левое».

апраксия ходьбы— апраксия, характеризующаяся нарушением ходьбы при отсутствии двигательных, проприоцептивных, вестибулярных расстройств и атаксии;при пор-и коры лобных долей большого мозга.

Агнозия -нарушение различных видов восприятия (зрительного, слухового, тактильного) при сохранении чувствительности и сознания.

Зрительное восприятие – 17,18,19 поля по бродману

Слуховое восприятие – 21,22

Зрительная агнозия - невозможность узнавать и определять информацию, поступающую через зрительный анализатор. В данной категории выделяют:

предметную агнозию— нарушение узнавания различных предметов при сохранности функции зрения;при пор-и конвекситальной поверхности левой затылочной области;

прозопагнозию(агнозию на лица) — нарушение узнавания знакомых лиц при сохранном предметном гнозисе.; при пор-инижне-затылочной области правого полушария;

агнозию на цвета— неспособность подбирать одинаковые цвета или оттенки, а также определять принадлежность того или иного цвета к определенному объекту; при пор-изатылочной области левого доминантного полушария;

слабость оптических представлений— расстройство, связанное с невозможностью представить какой-либо объект и описать его характеристики — форму, цвет, фактуру, размер и т. п. ; придвухстороннем пор-и затылочно-теменной области;

симультанную агнозию— расстройство, связанное с функциональным сужением зрительного поля и ограничения его только одним объектом; при пор-ипередней части доминантной затылочной доли;

агнозию вследствие оптико-моторных нарушений (синдром Балинта) — расстройство, связанное с невозможностью направить взгляд в нужную сторону при общей сохранной функции движения глазных яблок. Развивается вследствиедвухстороннего поражения затылочно-теменной области.

Оптико-пространственные агнозии— расстройство определения различных параметров пространства. В данной категории различают:

агнозию глубины — нарушение способности правильно локализовать объекты в трех координатах пространства; при пор-итеменно-затылочной области, преимущественно её средних отделов;

нарушение стереоскопического зрения — поражение левого полушария;

одностороннюю пространственную агнозию— расстройство, при котором выпадает одна из половин пространства, чаще левая. Развивается при пор-итеменной доли, контрлатеральной стороне выпадения;

нарушение топографической ориентировки— нарушение, при котором больной не может ориентироваться в знакомых местах, не может найти дом, плутает в собственной квартире. При этом память остается сохранной.Развивается при пор-и теменно-затылочной области;

Нарушение восприятия времени и движения - расстройства, связанные с нарушением восприятия скорости течения времени и движения объектов (акинетопсия). Встречается редко, при пор-изатылочных долей.

Слуховые агнозии —расстройства распознавания звуков и речи, при сохранной функции слухового анализатора. Развиваютсяпри пор-и височной области. Выделяют следующие виды:

простая слуховая агнозия— невозможность идентифицировать определенные звуки — стуки, бульканье, звон монет, шелест бумаги и т. п.

слухоречевая агнозия— невозможность узнать речь, которую больной распознает как набор незнакомых звуков.

тональная агнозия— выразительных аспектов голоса для этих пациентов не существует. Слова и грамматические конструкции понимаются.

Соматоагнозия — расстройство узнавания частей собственного тела, оценки локализации их относительно друг друга. Нарушение возникает припор-и различных отделов правого полушария (поля Бродмана 7). Выделяют два основных вида:

1. Анозогнозия— отсутствие осознания болезни. К которой относятся:анозогнозия гемиплегии— неосознавание и отрицание наличия одностороннего паралича или пареза;анозогнозия слепоты— неосознавание и отрицание наличия слепоты;анозогнозия афазии— расстройство, при котором больные афазией не замечают своих ошибок, даже если их речь совершенно неразборчива.

2. Аутотопагнозия — расстройство, при котором возникает игнорирование половины тела, но, главным образом, неузнавание отдельных его частей (например, больные не могут различить и правильно показать части собственного тела — части лица, пальцы рук), нарушение оценки положения отдельных частей тела в пространстве. К данной группе относятся:

аутотопагнозия гемикорпа (гемисоматоагнозия)— игнорирование половины тела при частичной сохранности её функций.

соматопарагнозия— восприятие поражённой части тела как чужеродной.

соматическая аллостезия— расстройство, связанное с ощущением увеличения количества конечностей (неподвижных или двигающихся). Наиболее часто она встречается при сосудистом пор-и головного мозга, реже — после черепно-мозговой травмы, при опухолях головного мозга, при рассеянном склерозе.

аутотопагнозия позы— расстройство, при котором больной не может определить, в каком положении находятся части его тела (поднята или опущена его рука, лежит он или стоит и т. п.) Аутотопагнозия позы встречается чаще, чем пальцевая агнозия. Возникает при пор-иверхнетеменной области левого полушария и её связей со зрительным бугром (нарушения двусторонние);

нарушение ориентировки в правом-левом— больной не узнает, какая из двух его рук или ног правая, а какая левая, не может показать правый глаз или левое ухо; при пор-илевой теменной доли у правшей (угловая извилина).

пальцевая агнозия (синдром Герстмана)Наиболее часто ошибки узнавания отмечаются для II, III и IV пальцев как правой, так и левой руки. Признаков соматоагнозии для других частей тела обычно не наблюдается. Возникает при пор-илевой теменной доли (угловая извилина).

Л1/В4. Нарушение высших психических функций при поражении лобной доли.

Прав.полуш.привод. у прашей может не давать отчет .сим-ку.,может быть пораж.обл.произвол.поворота глаз и головы→возник.паралич взора в противоп.очагу сторон. (нестойк.сим-м),либо возн.отклон.глаз.яблок в стор.очага .при раздраж.этой обл.возник.подерг.глаз и головы в противоп.стор.от очага.эти припадки относятся к корков.или джексон.эпилепсии.

При пораж..лоб.долилев.или прав.полуш. наблюд-ся: 1) лобная атаксия–наруш.стояния и ходьбы.не имея паралич.,не возмож.сохранять вертик.полож.тела и будучи поставлен на ноги ,падает(астазия),или с труд.удерж.на ногах, не может ходить(абазия).«при пробе показания»-наклон-сть к промахиван.в сторону противоп.очагу.2) хватательн.феномен(автомат.хватан.-при прикоснов.к руке бол.непроизволюсхватыв.,а навязчмв.хватан.-непроиз.стрем.захват.окруж.предм.-тк.растормаж-ся реф-сы хват. 3) фен-н сопротив.-при попыт.вывести бол.из опр.полож.,он напрягюэто невозможно сделать.4) лобная психика-апатия, растормож. неряшл. неопрят,отсут. критики.5) лобная,акинетич.апраксия без пареза-отсут.плана д-вия.недоверш.6)моторн.афазия- пораж.обл. Брока-зад.отд.ниж. лоб.извил.,эффер-ная,по типу словес.эмбол,повтор.слова многократ.ответ-одним словом,путает буквы в словах,7)аграфия. 8) парез,паралих взора.9) сим-мы оральн.автомат.,10)аносмия-гипосмия на стороне очага-потеря обоняния,т.к.рядом нах-ся тракт иbulbus olfactorius.11)амблиопия-сниж.остроты зрен.,амавроз-слепота.син-м Фостера Кеннеди-атроф.соска зрит.нер.на стор.оч.,на против.-застойн.явл.на глаз.дне. 12)моноплегии-паралич при пораж. 7 –лицев.и 12 –подъязыч.нер.по цент.т.

При раздраж.лоб.дол.:1)адверсив.судоож.припад.начин. с повор.головы и глаз.в против.стор.от очага.2)фокал.судор.припад.(джекон.)на против.стор.от очага. В пер.цент.извил. 3)ритм.жеват.чмок.облизыв.движ.при раздр.оперкуляр.обл.

Л1/В5. Понятие устойчивого патологического состояния мозга

Гипотезу об УПС выдвинула в 1978г. Н.П. Бехтерева. Она считает, что адаптация орг-ма к изменившимся в рез-те болезни «внутренним условиям» происх не только путем «восполнения» пораженных систем мозга его «здоровыми резервами», но и за счет форм-ния нового гомеостаза, нового УПС.

УПС форм-ся путем функциональной перестройки систем мозга, как пораженных болезнью, так и здоровых. Если патолог процесс прогрессирует, то функциональные системы сначала претерпевают количеств изменения, а затем, пройдя фазу дестабилизации,-качественные, вызывающие поражение новых структур мозга и истощение компенсаторно-гиперактивных систем. Так возникает новое (вторичное) УПС. Бехтерева указывает, что для преодоления УПС необходимо комплексное симптоматическое или патогенетическое лечение, которое можно осуществлять двумя путями:

1) снижение общего функционирования систем мозга

2) активизированием возможностей мозговых структур. И в одном и в другом случае создаются предпосылки для возникновения приближенного к норме состояния с последующей адаптивной перестройкой пораженных систем мозга.

Л1/В6. Современные представления о ГЭБ. Его значение для структуры и функции мозга.

ГЭБ (ГематЭнцефалБарьер)– гистогематический барьер, избирательно регул-щий обмен в-в между кровью и ЦНС. Он обеспеч относительную неизменность состава, физ-хим и биолог св-в ликвора и адекватность микросреды отдельных нерв эл-тов.

Морфологическим субстратомГЭБ являются анатомические эл-ты, расположенные между кровью и нер кл: эндотелий капилляров, базальная мембрана, глия. Особую роль в осуществлении функции ГЭБ выполняют кл нейроглии, в частности астроциты. Их конечные периваскулярные ножки прилегают к наруж пов-ти капилляров, избират экстрагируют из кровотока в-ва, необходимые для питания нейронов и возв-ют в кровь продукты обмена. Во всех стр-рах ГЭБ происх ферментативные р-ции. Прониц ГЭБ неодинак в различных отд мозга и может изменяться.

Функции ГЭБ:

Защит (от эндо и экзогенных факторов).

Поддержание ионного и осмотического баланса.

Иммуномодулирующая.

ГЭБ отсутствует:

Самое заднее поле ромбовидной ямки (дна 4 жулуд) <= улавливает в крови токсины и стимул рвотный центр.

Шишковидное тело (эпифиз)

Нейрогипофиз <= выделяет в кровь г-ны

Прикреплённая пластинка (эмброи остаток стенки конечного мозга, покрыв-щий верх пов-ть таламуса)

Субфорникальный и Субмиссуральный органы (гипоталамус). Проницаемость к биогенн аминам, электролитам, вирусам, токсинам ↑, чем в др отделах мозга => поступление инфы гуморальным путем в высшие вегетативные центры.

По соседству с этими безГЭБ участками нерв кл защищены таницитами с плот контактами.

Кроме ГЭБ сущ гемато-ликворный. Он огранич ЦНС от кровеносного русла, образован эпителиальными кл, выстилающ сосудистое сплетение желуд мозга. Через него из крови в спинномозговую жидкость поступ витамины, нуклеотиды и глюкоза.

Повреждения ГЭБ у человека наблюдается при:

Синдром дефицита белка GLUT-1 - редкое аутосомно-доминантное наследственное заболевание при котором отмечается нарушение синтеза белка GLUT-1, который ответственен за проницаемость ГЭБ для глюкозы и аскорбиновой кислоты. Заболевание проявляется в раннем детском возрасте.

Наследственная мальабсорбция фолиевой кислоты — редкое аутосомно-рецессивное наследственное заболевание при котором отмечается недостаток синтеза белка обеспечивающего проницаемость ГЭБ для фолиевой кислоты.

Рассеянный склероз – у больных рассеянным склерозом происходит миграция активированных Т-лимфоцитов в паренхиму мозга через ГЭБ, повышается уровень провоспалительных цитокинов — γ-интерферона, ФНО-α, ИЛ-1 и других; активируются В-лимфоциты. В результате начинают синтезироваться антитела к белку миелину, что приводит к формированию очагов воспалительной демиелинизации.

Ишемический инсультприводит к высвобождению оксидантов, протеолитических ферментов и цитокинов в ткани мозга, что в итоге вызывает развитие цитотоксического отёка и изменение проницаемости ГЭБhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%EC%E0%F2%EE-%FD%ED%F6%E5%F4%E0%EB%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E1%E0%F0%FC%E5%F0 - cite_note-178. В результате запускается процесс миграции лейкоцитов через эндотелий в ткань мозга, которые вызывают в том числе поражение здоровых клеток нервной ткани.

Опухоли головного мозга - внутримозговые опухоли головного мозга выделяют целый ряд веществ, которые дезинтегрируют работу ГЭБ и нарушают его избирательную проницаемость. Такое повреждения гемато-энцефалического барьера вокруг опухоли может вызвать вазогенный отёк мозга.

Л1/В7. Пирамидная система. Понятие центрального и периферического пареза.

3 Пирамидн. сист. обспеч. оргенизацию целенаправл. осознанных движений, в т.ч. тонк. координацию движ. Путь нисходящ (эфферентн), двунейронный, обратн. соматотопич. проекция в коре, миелинизация к концу1-ого – 2-ого года жизни.

Tr. corticonuclearis: прецентр. извил. (кл Беца / гигантск. пирамидн. кл.). > колено + передн. тереть задн. бедра внутр. капсулы > средн. мозг > мост и продолг. мозг > перекрест > нейрон ЧМ нерва > ЧМ нерв > мышца.

Tr. corticospinalis: : прецентр. извил. > колено + передн. тереть задн. бедра внутр. капсулы > средн. мозг > мост > продолг. мозг > перекрест на границе со спин. мозгом > передн. и бок. канатики спин. мозга > нейрон передн. рога > спиномозг. нерв > мышца.

Перекрест 80% волокон. Односторон. иннерв: конечн, язык, нижн часть лица. Двусторон. иннерв: глазодвиг, жеват, глотат мышцы, мышцы промежности и др.

Парез – ослабление произвольн. движ. Плегия – полн. прекращ. произвольн. движ.

Периферич парезвозник при пораж второго нейрона и периферич. нерва. Характерны: сниж. всех рефлексов, атрофия мышц, гипотонус, патолог рефлексов нет.

Централь парезвозник при пораж нейрона коры или тракта до 2-ого нейрона. Характерны: повыш. сухожильн. рефл (ахиллов, колен., локтев. и др.), клонусы мышц (множеств. окращ. мышц после раздраж.), сниж кожн рефл. (брюшн., подошв. и др.), появл. птологич рефл. (Бабинского – разгиб. больш. пальца при штрих. раздраж. подошвы, Россолимо – сгиб. пальцев руки после коротк. удара по концевым фалангам и др.), повыш. тонус спастическ. типа / в виде складн. ножа (повыш. в начале движ.), атрофии мышц нет.

Л1/В8. Представления о функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга.

Межполушарная асимметрия(греч. asymmetria — недостаток соразмерности) — неравнозначность функций правого и левого полушарий головного мозга. М. а. эволюционно связана с развитием речи — функции, связанной преимущественно с левым полушарием; м.а. носит парциальный характер: правое и левое полушарие принимают различное по характеру и неравное по значимости участие в осущ психфункций. Рез иссл: между правым и левым полушарием гм сущ анат различия+ разл ф полуш мозга в цветоощущении: асимме в воспр и обозн цветов.

В левом полуш -механизмы абстрактного, а в правом — конкретного образного мышления. левое полуш ориент на прогноз будущих состояний, а правое — на взаимодействие с опытом и с актуально протекающими событиями.

В процессе инд разввыраженность м.а. меняется — происходит латерализация функций головного мозга. М.А. вносит существенный вклад в проявление высокого интеллекта человека. При этом суще взаимозаменяемость полушарий головного мозга.

конкретный тип полушарного реагирования не формируется при рождении. В раннем возрасте у детей образный, правополушарный тип реагирования, и только (10-ти до 14-ти лет) закрепляется тот или иной фенотип.( неграмотных людей функциональная асимметрия головного мозга меньше, чем у грамотных.)

Асимметрия усиливается и в процессе обучения: левое полушарие специализируется в знаковых операциях, и правое полушарие — в образных.

В настоящее время проблема межполушарной асимметрии мозга изучается как проблема специфичности вклада, который делает каждое полушарие в любую психическую функцию

Правое полушариеспособно воспринимать информацию в целом, работать сразу по многим каналам и, в условиях недостатка информации, восстанавливать целое по частям, с его работой связ творческие возможности, интуицию, этику, способность к адаптации, обеспечивает восприятие реальности в целом со всеми его составными элементами.

Правоеобеспечивает словесное кодирование основных цветов с помощью простых высокочастотных названий (синий, красный). В целом правое полушарие ответственно за формирование жестких связей между предметом и цветом, цветом и словом.

Способность к речи, анализу, детализированию, абстракции обеспечивается левым полушариеммозга. Оно работает последовательно, выстраивая цепочки, алгоритмы, оперируя с фактом, деталью, символом, знаком, отвечает за абстрактно-логический компонент в мышлении. Левое полушарие обеспечивает теоретическое мышление, грамматическое оформление высказывания и характеристику свойств предметов.

Левое полушариеобеспечивает словесное кодирование цветов с помощью относительно редких в языке, специальных и предметно соотнесенных названий. При угнетении левого полушария из лексикона исчезают такие названия цветов, как оранжевый, терракотовый, вишневый, цвет морской волны.

Межполушарное взаимодействиеслужит основой осуществления высших психических функций. Нарушение этого взаимодействия у взрослых может приводить к формированию синдрома «расщепленного мозга»-нарушении сенсорных, речевых, двигательных и конструктивно-пространственных функций.(невозможность согласованно действовать обеими руками, утрата контроля над левой рукой, невозможность производить произвольные, целенаправленные действия левой рукой, невозможность назвать запахи, предъявленные в левую ноздрю, невозможность опознать стимулы, предъявленные в левое или правое поля зрения, контралатеральной рукой, доминирование правого уха при восприятии вербальной информации) Нарушения, произошедшие в раннем возрасте, могут быть частично скомпенсированы.

Л1/В9. Процесс церебролизации, кортиколизации, неокортиколизации ф-й мозга в онтогенезе.

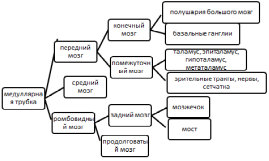

Головной мозг образуется из мозговых пузырей, возникающих в результате неравномерного роста передних отделов медуллярной трубки.

Задняя часть медуллярной трубкиформирует спинной мозг, а ее полость превращается в центральный канал спинного мозга. В конечном мозге располагаются боковые желудочки, в промежуточном мозге – III желудочек, в среднем мозге – водопровод мозга, соединяющий III и IV желудочки; IV желудочек находится в заднем и продолговатом мозге.

Кортиколизация функций- возрастание роли коры больших полушарий при развитии различных психологических и физиологических функций в процессах филогенеза и онтогенеза.

В эволюции происходит бурный рост новой коры – неокортеса, нарастает площадь третичных зон.Цитоархитектонические поля ГМ:

Первичные корковые поля- проекционные зоны, получают инфу от периферических отделов анализаторов. В этих зонах доминируют глубокие слои коры (4,5). Особенность полей- наличие в них соматотопической проекции (участки тела представлены соответственно их функц.значимости).

Вторичные - проекционно-ассоциативные зоны коры - интеграция информации, с первичных зон и подкорковых образований. Доминируют 2-3 слои коры, клетки с короткими аксонами – один из морфологических субстратов высшей интегративной деятельности мозга.

Третичные- ассоциативные зоны, не имеющие непосредственной связи с периферическими образованиями (зоны перекрытия).Представлены верхними слоями клеток.

К моменту рожденияу чел полностью созревают подкорков. аппараты и первичн зоны коры. Трет. зоны созрев к 2-3 годам,оконч формир к 6-7.

Л1/В10. Структурно-фунциональные особенностити мозжечка его роль в формирование двигательного акта.

Мозж. явл. неотъемл. частью двиг.ан. и прин. уч. В люб. двиг акте.он нах-ся в зад череп ямке.над продол мозгом.кверху от него затыл доли. мозж сост из червя и 2 полуш.поверх сл его явл кора – серое в-во .в белом в-ве есть яд мозж- nucl.Dentateиtenti. С др.отд.НС он связ 3 парами ножек: 1) ниж . – веревчтела.2)сред. ножки 3) перед.(верх). Включ мозж в коорд движ обе-ся аффер связ.с проприорец. и с вестибул ап-м.эффер пути св с попереч\пол мус .

1)через ниж нож входят :а) зад спин-мозж.путь ( путь флексига) б)вестибуло-мозж в)оливо-мозж г)путь от яд зад столбов (Голля и Бурдаха), несущ инфу о глуб мыш чув-ти.2) через сред нож входят :а)лобно-мосто -мозжеч. Б)затыл-височно-мосто-мозжч. С пом кот 2 полу ГМ осущ кон-ль за д-ю мозж.3) через верх нож выход. а)мозжеч-рубро-спиналпуть.б)восход. Перед.спин-мозж. путь Говерса.

Пробы: - ромберга( стоя с вытян руками вперед.ноги по одн лин, либо одна нога перед др.)-пошатыв,падает,- лежа просят поднять ногу и подер -отклон ноги.пальце-нос- ,палец-молоточек,- диадохокинез (быстрое ритмич чередов пронац и супин ) - адиадохокинез у бол.

Зад.спинно-мозжеч путь обеспечив бессознател проприорецептив чув-ть(Флексига) : от проприорец мыш им-сы поступ вgang.sensoriumn.spinalis(1 нейрон)→далее в сост зад корешков спин нер-в им-сы проник в спин мозг –nucl.thoracicus(2 нейрон)→ аксоны груд ядра направ в бок канатик своей стороны ,образ трактspinocerebralispost.→ в продол М этот тракт проход в покрышке и в сост ниж ножки мозжечка ,проник в кору червя мозж ( 3 нейрон). трактspinocerebralispost- это отростки 2 нейр путей бессознат проприрец чув-ти своей стороны.

Перед. спинно-мозжечков путь( Говерса):также провод им-сы бессознат проприорец чув-ти. От проприорец им-сы поступ вgang.sensoriumn.spinalis(1 нейрон)→далее в сост зад корешк СМ инфа следует в СМ к кл –nucl.Intermediomedialis(2 нейрон)→ их аксоны напра-ся в боков канатик (10 %)своей и (90 %)-противополож сторон, формирtr.spinocerebralisanterior→ в продолг М и мосту тракт прох в покрышке и в сост верх ножки мозж проник в кору червя мозж.( 3 нейрон)→ в обл верх мозгов паруса такт , осущ-щий перекрест в СМ, возвращ на свою стор. в св с тем что вол-на тракта 2 образ перекрест ( в перед бел спайке СМ и в верх мозговом парусе), им-сы бессознат проприорец чув-ти перед-ся в мозж с одноимен стороны.т.о. аксоны 2 нейр-тракт спиноцеребр антериор- перед бессознат проприорец чув-ть своей и противол стор.(проприорец нах-ся в мыш, связках, сустав сумках)

Л1/В11. Нарушения модально-специфической и модально-неспецифической памяти при очаговом поражении мозга.

Память— сохранение разнообразных знаний и навыков, кот получ человек в процессе обучения. Основы памяти — восприятие, запоминание, удержание инфы, возможность ее воспроизведения.

Обеспечение функции памяти: лимбическая сист, мотивации и активность больного. Основная роль – гиппокампов круг (кругу Пейпеса), в кот вх гиппокамп, медиальные ядра мамиллярных тел, перед ядра зрит бугров и перед медиальные отделы лобной коры и связь м/у ними.

Модально-специфическая: нарушение одной модальности – акустической, слухоречевой, зрительно-пространственной, двигательной памяти. Наруш возн при локальных пораж корковых зон анализаторных систем.

Модально-неспецифическая (глобальная)

Причиной расстройств памяти явл ЧМТ, наруш мозгового кровообр, гипоксия.

Нарушения памяти при очаговых поражениях мозга:

Поражение лобной доли: больные не могут использ вспомогательные смысловые связи как средство запоминания, появл самостоятельные ассоциации, происх наруш активного запоминания, возможно повторение ошибки, одних и тех же слов, трудность переключения.

Пор височной обл слева:акустико-мнестический дефект — больные не могут удержать в памяти речевые ряды, упускают детали, заменяют слова, не могут вспомнить первый рассказ, если прочитано 2.

Пор лобно-височной обл:больные не корригируют ошибки, смешивают элементы 1 и 2 рассказов, дают типичные контаминации, вплетают побочные ассоциации.

Пор структур лимбико-ретикулярного комплекса:глобальные, модально-неспециф расстр-ва, повыш тормозимость следов, особые трудности при заучивании новых слов.

Пор глубинных структур:у больных возникают те же наруш, что и при пор структур лимбико-ретикулярного комплекса, но четко выражен флюктуирующий характер расстройств, быстрое истощение, часто сочетающееся с эмоциональной торпидностью (=вялость); возможны развитие мутизма, дисфазии, остановки речи, пропуски, перестановки слов, парафазии, а также изм уровня бодрствования, формир доминирующей мотивации (напр: голод - желание еды).

Методики исследования:

Зрительнпамять: показывают 4-5 букв, фигур -> просят нарисовать; показ фотки знаменитостей -> надо узнать

Слуховая:проигрывают мелодии и песни -> надо узнать; отбивают ритм -> надо повторить

Слухо-речевая:воспроизв речевых рядов (2 серии по 3 слова); ряд из 5 слов в прямом и обратном порядке, коротк и длин фразы, мален рассказы.

Л1/В12. Особен. развития двиг. анализатора в фило и онтогенезе.

Двигательный анализатор (кинестетический, проприоцептивный, мышечный) – физиологическая сист, передающая и обрабатывающая инфу от рецепт скелетно-мышечного аппарата и участ в организации и осуществлении координир движений.

Особен эволюц развития двигат анал-а