- •1. Пневмонии. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •Классификация:

- •Клиника:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •2 Плевриты. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •4. Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, классификация,

- •5. Гипертоническая болезнь. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •1. Жалобы и анамнез

- •2. Физикальное обследование

- •3. Лабораторная диагностика

- •5. Повторные измерения ад, суточное мониторирование ад (смад)

- •6. Атеросклероз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •1 Атеросклероз

- •7. Ишемическая болезнь сердца

- •5. Сердечная недостаточность

- •6. Нарушения сердечной проводимости и ритма

- •8. Стенокардия. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •9. Инфаркт миокарда. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •1.Нарушение образования импульса:

- •11 Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •Синдром поражения миокарда

- •Синдром полиорганных поражений:

- •Профилактика развития иэ у лиц с высоким риском (впс, протезированные клапаны, перенесенный иэ)

- •2. Перегрузка или перенапряжение миокарда при патологических изменениях в самом сердце или кровеносном русле:

- •5. Сочетание нескольких вышеперечисленных механизмов

- •1) Жалобы и анамнез

- •2) Физикальное обследование:

- •3) Лабораторные исследования:

- •4) Инструментальные методы:

- •14 Ревматоидный артрит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •15 Остеоартроз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •17 Хронический гастрит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •1) Жалобы, анамнез

- •2) Физикальное обследование:

- •3) Лабораторная диагностика:

- •4) Инструментальная диагностика:

- •20 Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •Этиология:

- •Классификация:

- •Клиника:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Болевые зоны и точки:

- •Профилактика:

- •22 Хронический гепатит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •Нарушение оттока желчи.

- •Механизмы медикаментозного поражения печени

- •Степень биохимической активности хг

- •23 Цирроз печени. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •24 Хронический пиелонефрит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •25 Железодефицитная анемия. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •Анемический

- •Дефицита в12 и фолиевой кислоты

- •27. Гемолитические анемии

- •I. По морфофункциональной особенности лейкозных клеток

- •II. По типу лейкозных клеток

- •III. По количеству клеток в периферической крови

- •30. Хронический лимфолейкоз

- •31. Хронический миелолейкоз

- •1) Анамнез - появление симптомов с детства, роль наследственности

- •2) Лабораторное исследование

- •3) Инструментальное исследование:

- •34. Геморрагические диатезы – геморрагический васкулит

- •35 Крапивница. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •36 Отек Квинке. Этиология, патогенез, классификация, клиника,диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •37 Анафилактический шок. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

- •38 Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь при анафилактическом шоке.

- •39 Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы.

- •1) Физикальное обследование:

- •2) Лабораторное исследование:

- •3) Инструментальное исследование:

- •1. Усадить пациента с упором на руки, расстегнуть стесняющую одежду.

- •3. Оксигенотерапия для уменьшения гипоксии (увлажненный кислород).

- •4. С бронхолитической целью назначить или таблетированные препараты или ингаляции адреномиметиков:

- •40. Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь при гипертоническом кризе.

- •41 Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь при кардиогенном шоке.

- •Аритмический;

- •43 Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь при приступе стенокардии.

- •Рентгенография органов грудной клетки

- •Нагрузочные пробы

- •Холтеровское мониторирование

- •44 Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь при сердечной астме и отеке легких.

- •45 Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь при пароксизмальной тахикардии.

- •46 Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь пароксизме фибрилляции предсердий.

- •47 Причины развития, клиника, диагностика и неотложная помощь при полной атриовентрикулярной блокаде.

- •49 Сердечно-легочная реанимация.

- •50 Борьба с асфиксией.

- •I. Механическая асфиксия:

- •Клиника и диагностика

- •51 Роль табакокурения в развитии внутренних болезней

Лечение:

Принципы лечения:

ранняя и адекватная терапия

госпитализация

постельный режим на протяжении лихорадочного периода

хорошие условия в палате, чистый воздух

питание калорийное, легко усваиваемое

обильное питье

4 визита врача к пациенту (организация лечения на дому) : 1 - постановка дз, определение показания к госпитализации, назначение антибиотиков

2 - 3 й день - оценка всех исследований, эффективность лечения

3 - 6 й день - оценка эффективности лечения по клиническим критериям, при неэффективности лечения - госпитализация, при нормализации состояния пациента - продолжение антибиотикотерапии в течение 3-5 дней после нормализации температуры тела. повторно назначают рентгенографию, исследование мокроты и крови

4 - 7-10 й день - заключительная оценка исследований крови, мокроты и рентгенограмм, при удовлетворительном состоянии - закрытие больничного листа.

Немедикаментозное - полноценное питание, обильное питье (морсы), лфк на 2-3 день нормализации темпы, дыхательные упражнения, санаторно-курортное лечение в условиях с умеренно влажным морским климатом.

Эмпирическая этиотропная антимикробная терапия:

пенициллины с ингибиторами бета-лактамаз - амоксициллин/клавуланат (амоксиклав, аугментин) по 500 мг внутрь 3 р/день

бензилпенициллины - 1 млн ЕД в/м 6 р/день

цефалоспорины 2-3 поколения

при непереносимости пенициллинов - макролиды (азитромицин 500 мг 1 р/д, кларитромицин)

респираторные фторхинолоны (левофлоксацин 500 мг/сут, моксифлоксацин, гемифлоксацин) - при тяжелом течении

госпитальная - цефотаксим, цефтриаксон, цефепим, респираторные фторхинолоны, цефоперазон

При тяжелой пневмонии: сочетание 2 или 3 антибиотиков разных классов в т.ч. использование антиб-в резерва - карбапенемы (эртапенем, имипенем), ванкомицин, линезолид (зивокс) - внутривенно

Патогенетическая терапия:

дезинтоксикационная терапия (питье - при легком течении, физ.растворы - 1000-3000 мл/сут, 5% глюкоза - 400-800 мл/сут)

оксигенотерапия

отхаркивающие средства (амброксол - 90 мг/сут в 3 приема, АЦЦ - 600 мг/сут однократно на ночь)

коррекция нарушений микроциркуляции (гепарин 20 тыс ед/сут в/в в течение 2-3 дней)

КРИТЕРИЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ: исчезновение инфильтрации в легких рентгенологически!

2 Плевриты. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

Плевриты – воспалительный процесс в плевре, развивающийся вторично и являющийся отражением имеющегося в организме самостоятельного заболевания (опухоль, пневмония, туберкулез, панкреатит, травма и др.).

Плеврит-воспаление плевры с образованием на ее поверхности фибрина или скоплением в плевральной полости жидкости. Этиология. Этиологическими факторами заболевания являются следующие: обострение туберкулезного процесса в легких или внутригрудных лимфатических узлах, неспецифические воспалительные процессы в легких, ревматизм, коллагенозы, инфаркты, опухоли легких, травма грудной клетки, острые и хронические инфекционные заболевания (сухой плеврит). Патогенез. Происходит чрезмерное накопление плевральной жидкости. Это связано с нарушением соотношения между гидростатическим давлением крови в капиллярах плевры и плевральной жидкости, повышением проницаемости листков плевры для белка, способностью париетальной плевры всасывать его через лимфатические ходы, и изменением соотношения между онкотическим давлением плазмы и плевральной жидкостью (в норме всасывающая способность плевры в 3 раза превышает ее секретирующую способность). Плевральная жидкость может быть транссудатом или экссудатом. Транссудаты образуются при повышении венозного давления или снижения онкотического давления плазмы.Поверхность легкого первично в патологический процесс не вовлекается.Транссудат не служит следствием воспаления и может встречаться при любых состояниях,вызывающих асцит,затруднение венозного или лимфатического оттока из грудной клетки,застойную СН или выр-е снижение концентрации белков плазмы. Экссудаты появляются при повышении проницаемости поверхности плевры вследствие инфекционного поражения,травмы или др пат состояний.Экссудат имеет воспалительную природу и служит результатом воспаления структур,прилегающих к плевральной поверхности. Классификация плевритов. I. По характеру поражения плевры: 1. Сухой (фибринозный)– плеврит, характеризующийся отложением фибрина на поверхности плевры при незначительном количестве экссудата: - адгезивный плеврит(слипчивый, продуктивный, фиброзный) - фибринозный плеврит, протекающий с образованием фиброзных спаек между листками плевры; - панцирный плеврит (пахиплеврит)– индуративный плеврит, характеризующийся появлением очагов окостенения и обызвествления в плевре. 2. Выпотной (экссудативный) – плеврит, протекающий со скоплением экссудата в плевральной полости: а) по распространенности экссудата: - плащевидный– экссудат расположен равномерно по всей поверхности легкого; - осумкованный– область скопления экссудата в плевральной полости отграничена сращениями между листками плевры; б) по характеру экссудата: - серозный; - геморрагический (серозно-геморрагический)– экссудат содержит значительное количество эритроцитов; - гнойный;

- гнилостный (ихороторакс, ихорозный)– вызываемый гнилостной микрофлорой и характеризующийся образованием зловонного экссудата;

- хилезный – экссудат содержит лимфу.

II. По локализации (вне зависимости от характера поражения плевры):

- апикальный (верхушечный)– плеврит, ограниченный областью плевры, расположенной над верхушками легких;

- базальный (диафрагмальный)– фибринозный или осумкованный плеврит, локализующийся в диафрагмальной плевре;

- костальный (паракостальный)– плеврит, ограниченный каким – либо участком реберной плевры;

- медиастинальный (парамедиастинальный)– осумкованный плеврит, экссудат скапливается между медиастинальной и легочной плеврой;

- интерлобарный (междолевой)- осумкованный плеврит, экссудат скапливается в междолевой борозде.

III. По этиологии:

- метапневмонический- возникший в период реконвалесценции после пневмонии;

- парапневмонический - возникший в процессе развития пневмонии;

- туберкулезный;

- ревматический– экссудативный плеврит, возникающий как проявление полисерозита;

- гипостатический (застойный, циркуляторный)– обусловленный венозной гиперемией и отеком плевры при правожелудочковой недостаточности;

- карциноматозный- экссудативный, обычно геморрагический плеврит, обусловленный обсеменением плевры раковой опухолью;

- асептический – возникающий без проникновения патогенных микроорганизмов в плевральную полость;

- травматический– асептический плеврит, обусловленный повреждением грудной клетки (например, закрытым переломом ребра).

IV. По патогенезу:

- гематогенный – обусловленный попаданием возбудителей инфекции в плевру с током крови; - лимфогенный– вызванный попаданием возбудителей инфекции в плевру по лимфатическим путям.

Клиника. При сухом плеврите отмечается боль в пораженной половине грудной клетки, усиливающаяся при дыхании, кашле; при диафрагмальном плеврите боли иррадиируют в верхнюю половину живота или по ходу диафрагмального нерва (в область шеи). Боль наиболее резкая в начальном периоде. Температура тела нормальная или субфебрильная. Больной щадит пораженную сторону, лежит на здоровом боку. Сухой мучительный кашель

Дыхание поверхностное, частое.

При пальпации определяется болезненность и ригидность трапециевидных и больших грудных мышц (симптомы Штернберга и Поттенджера, болезненность в области подреберья), ограничение дыхательной подвижности легких. При аускультации: дыхание ослаблено, выслушивается шум трения плевры.

Поскольку большинство плевритов носят вторичный характер, большое значение имеет тщательно собранный анамнез. Необходимо расспросить пациента о возможных контактах с больными открытыми формами туберкулеза, о наличии тех или иных системных заболеваний, выявляют факторы, снижающие неспецифическую реактивность или иммунитет либо косвенно указывающие на опухолевый процесс.

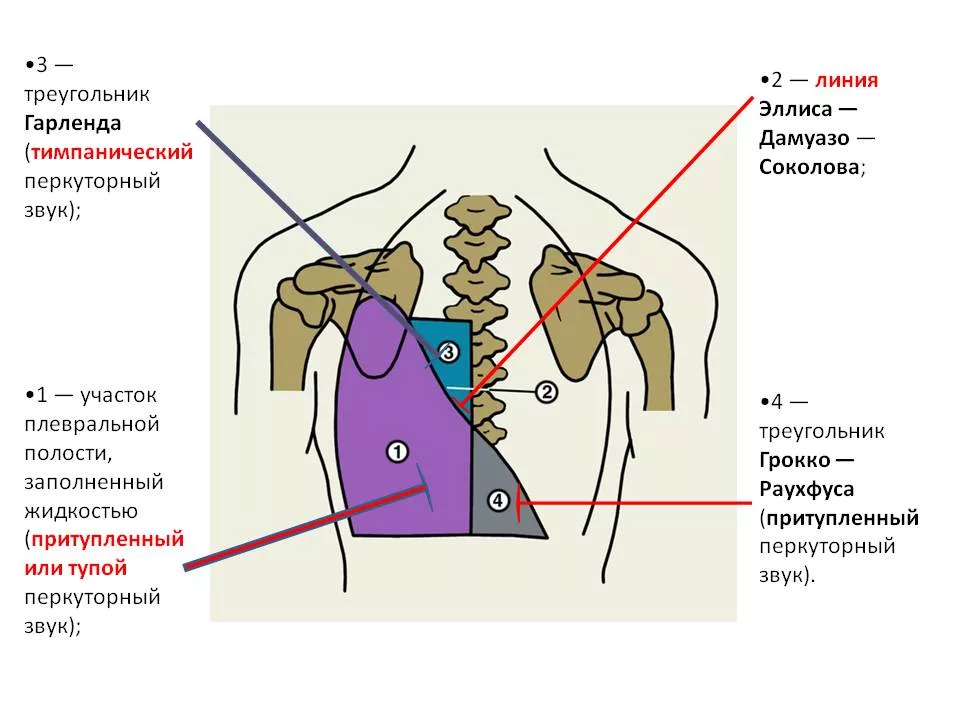

При

экссудативном плеврите

отмечается высокая температура тела,

сильные колющие боли в грудной клетке,

усиливающиеся при глубоком вдохе,

мучительный сухой кашель, потливость,

отсутствие аппетита, одышка, цианоз,

отставание нормальной половины грудной

клетки при дыхании, сглаженность

межреберных промежутков. Больной

принимает вынужденное положение, лежит

на больном боку.

При

пальпации определяется

ослабление голосового дрожания на

пораженной стороне. При

перкуссии

определяется притупление перкуторного

звука из-за накопления жидкости с

образованием характерного расположения

экссудата в виде параболической кривой

(линия Дамуазо).

С больной стороны

идет образование треугольника

Гарленда

с тимпанитом (между позвоночником и

восходящей линией тупости), со здоровой

стороны – треугольника Раухфуса-Грокко

с притуплением перкуторного звука.

Происходит смещение органов

средостения в здоровую сторону из-за

высокого стояния жидкости.

При

аускультации

выслушивается ослабление дыхания в

зоне поражения, в области треугольника

Гарленда – с бронхиальным оттенком,

шум трения плевры выслушивается в начале

заболевания и при рассасывании

экссудата. Диагностика.

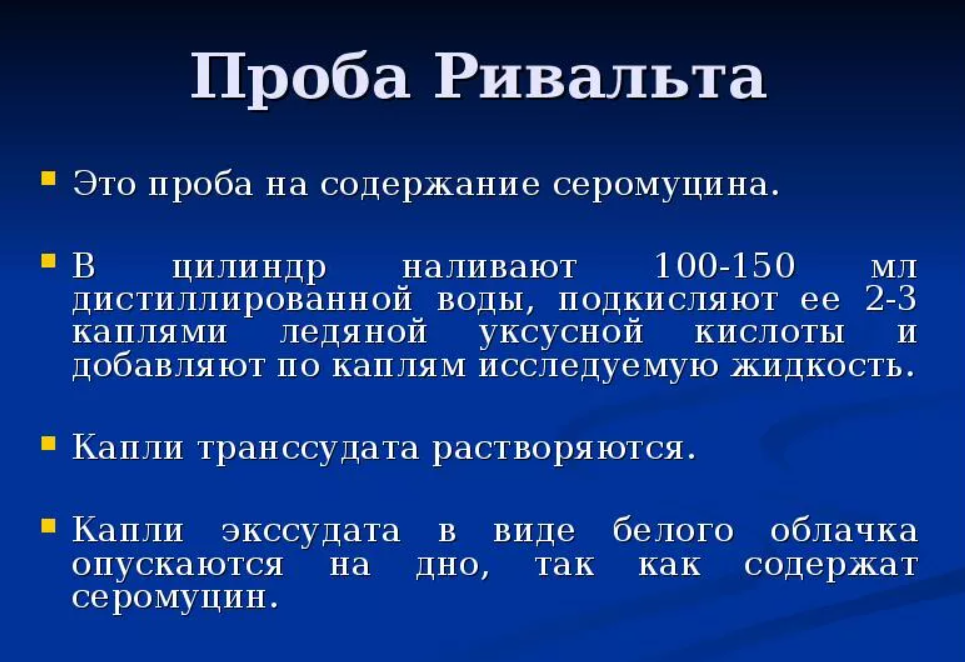

Дополнительное

диагностическое исследование. Проводится

общий

анализ крови

(анемия, лейкоцитоз, увеличение СОЭ),

исследование

плевральной жидкости

(белок выше 3 %, относительная плотность

выше 1,018, положительная проба Ривальта,

в осадке много нейтрофилов, цвет

соломенно-желтый – при экссудатах, при

эмпиеме – гной), рентгенологическое

исследование:

интенсивное затемнение с косой верхней

границей, смещение средостения в здоровую

сторону – при экссудатах, ограничение

подвижности купола диафрагмы, понижение

прозрачности синуса с соответствующей

стороны.

Диагностика.

Дополнительное

диагностическое исследование. Проводится

общий

анализ крови

(анемия, лейкоцитоз, увеличение СОЭ),

исследование

плевральной жидкости

(белок выше 3 %, относительная плотность

выше 1,018, положительная проба Ривальта,

в осадке много нейтрофилов, цвет

соломенно-желтый – при экссудатах, при

эмпиеме – гной), рентгенологическое

исследование:

интенсивное затемнение с косой верхней

границей, смещение средостения в здоровую

сторону – при экссудатах, ограничение

подвижности купола диафрагмы, понижение

прозрачности синуса с соответствующей

стороны.

Дифференциальная

диагностика.

Должна проводиться с пневмонией,

спонтанным пневмотораксом, раком

легкого, заболеваниями костно-суставного

и мышечного аппаратов, туберкулезом.

Лечение.

При

сухом

плеврите

проводится лечение основного заболевания.

Вводятся анальгетики (вплоть до

наркотических), нестероидные

противовоспалительные препараты.

При

плевральных выпотах

проводится лечение основного заболевания,

назначается диета, богатая белком,

витаминами, ограниченная солью, жидкостью.

Вводятся антибактериальные препараты

(с учетом чувствительности флоры),

дезинтоксикационная терапия

(плазмозаменяющие растворы, витамины

группы В, С), проводятся плевральные

пункции с эвакуацией плевральной

жидкости. Назначается десенсибилизирующая

терапия.

При

гидротораксе

(при сердечной недостаточности) вводятся

диуретики, периферические вазодилататоры,

сердечные гликозиды. Ограничивается

физический режим.

фуросемид - 20-80

мг/сут в течение 2-3 дней

При

выпотах, связанных с нефротическим

синдромом

и циррозом печени, проводится заместительное

применение белковых препаратов,

ограничение соли.

При

эмпиеме плевры

показаны антибиотики, дренирование

плевральной полости, восполнение потерь

белка.

При

выпотах, связанных с опухолью,

проводится осторожное интраплевральное

введение цитостатиков (тиотеф,

5-фторурацил).

При

рецидивирующем течении

плевральных выпотов (неукротимые

плевральные выпоты) показано проведение

склерозирующей терапии (обычно вводятся

тетрациклин, поскольку он вызывает

асептическое воспаление плевральных

листков, приводит к облитерации

плевральной полости).

При

гемотораксе

необходима консультация хирурга.

Осложнения.

Осложнениями

заболевания являются острая

легочно-сердечная недостаточность,

сосудистая недостаточность, ограниченные

осумкованные плевриты, свищи, спаечный

процесс.

Течение.

Течение заболевания длительное, острое,

подострое, хроническое.

Прогноз.

Прогноз

зависит от основного заболевания и

характера выпота, чаще

выздоровление.

Профилактика.

Профилактика

заболевания направлена на предупреждение

и своевременное лечение заболеваний,

которые могут осложняться воспалительными

процессами в плевре, раннее распознавание

наличия плеврального выпота, его

эвакуация.

Дифференциальная

диагностика.

Должна проводиться с пневмонией,

спонтанным пневмотораксом, раком

легкого, заболеваниями костно-суставного

и мышечного аппаратов, туберкулезом.

Лечение.

При

сухом

плеврите

проводится лечение основного заболевания.

Вводятся анальгетики (вплоть до

наркотических), нестероидные

противовоспалительные препараты.

При

плевральных выпотах

проводится лечение основного заболевания,

назначается диета, богатая белком,

витаминами, ограниченная солью, жидкостью.

Вводятся антибактериальные препараты

(с учетом чувствительности флоры),

дезинтоксикационная терапия

(плазмозаменяющие растворы, витамины

группы В, С), проводятся плевральные

пункции с эвакуацией плевральной

жидкости. Назначается десенсибилизирующая

терапия.

При

гидротораксе

(при сердечной недостаточности) вводятся

диуретики, периферические вазодилататоры,

сердечные гликозиды. Ограничивается

физический режим.

фуросемид - 20-80

мг/сут в течение 2-3 дней

При

выпотах, связанных с нефротическим

синдромом

и циррозом печени, проводится заместительное

применение белковых препаратов,

ограничение соли.

При

эмпиеме плевры

показаны антибиотики, дренирование

плевральной полости, восполнение потерь

белка.

При

выпотах, связанных с опухолью,

проводится осторожное интраплевральное

введение цитостатиков (тиотеф,

5-фторурацил).

При

рецидивирующем течении

плевральных выпотов (неукротимые

плевральные выпоты) показано проведение

склерозирующей терапии (обычно вводятся

тетрациклин, поскольку он вызывает

асептическое воспаление плевральных

листков, приводит к облитерации

плевральной полости).

При

гемотораксе

необходима консультация хирурга.

Осложнения.

Осложнениями

заболевания являются острая

легочно-сердечная недостаточность,

сосудистая недостаточность, ограниченные

осумкованные плевриты, свищи, спаечный

процесс.

Течение.

Течение заболевания длительное, острое,

подострое, хроническое.

Прогноз.

Прогноз

зависит от основного заболевания и

характера выпота, чаще

выздоровление.

Профилактика.

Профилактика

заболевания направлена на предупреждение

и своевременное лечение заболеваний,

которые могут осложняться воспалительными

процессами в плевре, раннее распознавание

наличия плеврального выпота, его

эвакуация.

3. Хроническая обструктивная болезнь легких. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (немедикаментозного, медикаментозного и с использованием физических факторов), профилактика.

ХОБЛ - это медленно прогрессирующее заболевание, которое характеризуется персистирующим ограничением воздушного потока, возникающее под воздействием различных факторов риска (главное - курение) протекающее с преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных путей, паренхимы легких с формированием эмфиземы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ТРОША: заболевание, которое можно предотвратить и лечить, характеризующееся персистирующим ограничением скорости воздушного потока, которое обычно прогрессирует и связано с повышенным хроническим воспалительным ответом легких на действие патогенных частиц или газов

ЭТИОЛОГИЯ

Курение, в том числе пассивное

Повышенный уровень газов и пыли в воздухе

Сильное загрязнение воздуха жилых помещений (исп. орг. топлива - дерево, навоз)

Врожденная недостаточность фермента альфа1-антитрипсина.

Вирусные инфекционные заболевания дых. путей.

В основе ХОБЛ - хронич. бронхит - это заболевание, хар-ся хроническим диффузным неаллергическим воспалением бронхов, ведущее к прогрессирующему нарушению легочной вентиляции и газообмена по обструктивному типу и проявляющееся кашлем, одышкой и выделением мокроты, не связанное с поражением органов и систем.

ПАТОГЕНЕЗ

Нарушение функции (с-м неподвижных ресничек)

Метаплазия эпителия бронхов

Увеличение количества бокаловидных клеток, секретирующих слизь

Инфильтрирование слизистую оболочку бронхов нейтрофилами

Обратимая обструкция - это бронхоспастические реакции под действием высокого холинергического тонуса и медиаторов воспаления

К необратимой обструкции ведет: - нарастающая гипертрофия гладких мышц; - дисфункция коллагеновых волокон легких; - фиброз легочной ткани; - облитерация бронхиол.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Легкая форма - ОФВ>=80% от должных величин

Средняя - ОФВ 50-80%

Тяжелая - ОФВ менее 50%

Крайне тяжелая менее 30%

—-------------------

По преобладающему синдрому: эмфизематозный тип; бронхитический тип; смешанный тип

По фазе: обострение либо ремиссия

По наличию осложнений: пневмония, бронхоэктазы, дыхательная

недостаточность, правожелудочковая недостаточность (легочное сердце),

тромбоэмболия легочной артерии, пневмоторакс

КЛИНИКА

Кашель

Выделение мокроты

Экспираторная одышка

Слабость, утомляемость

Вынужденное положение (при ДН)

ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: - диффузный “серый” цианоз; - Жесткое дыхание, при развитии эмфиземы - везикулярное ослабленное; - Сухие хрипы - жужжащие в крупных бронхах, свистящие - в мелких; !-Сухие свистящие хрипы на выдохе являются признаком бронхоспазма. Форма грудной клетки эмфизематозная, повышение ЧДД >20, Голосовое дрожание над легкими равномерно ослаблено

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ

В ОАК вторичный эритроцитоз, СОЭ незначительно увеличено, иногда снижено. Воспалительные сдвиги минимальны.

В БХ крови незначительно повышены острофазовые показатели

Исследование мокроты: нейтрофилы, макрофаги,лейкоциты, клетки бронх.эпит.

Посев мокроты: выявление возбудителя в 10^6 микробных тел в 1 мм и выше.

Признаки бронхообструктивного синдрома: - снижение объема форсированного выдоха за первую секунду; - снижение мах вентиляции легких; - снижение ОФВ/ЖЕЛ; - увеличение остаточного объема легких.

БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ ХОБЛ

Бронходилататоры 3 группы:

- Антихолинергические средства - ипратропия бромид, гликопиррония бромид

- б2-агонисты - сальмотерол, формотерол - ингаляционно

- Комбинированные препараты:

- Беродуал через небулайзер

- Ультибро бризхалер

- Метилксантины - теофиллины

- ИГКС - будесонид

- Муколитики - амброксол, АЦЦ

- АБ средства - только при гнойной мокроте