10046

.pdf

|

ДИН |

|

и объема) и качественных (содержа- |

тянутость преступления во времени, |

|

ния, формы) характеристик вины |

множественность общественно опас- |

|

лица под влиянием объективных и |

ных действий, входящих в преступную |

|

субъективных обстоятельств, в про- |

деятельность лица, и как закономер- |

|

цессе его преступной деятельности, |

ный итог этого изменяемость приро- |

|

при совершении им одного или не- |

ды психического отношения виновно- |

|

скольких преступлений. |

го под воздействием различных лич- |

|

Наличие понятия динамики вины |

ностных и ситуативных факторов и |

|

в теории уголовного права в основ- |

приводят к динамике вины. |

|

ном обусловлено тремя факторами. |

Динамика вины, как и другие кате- |

|

Во-первых, вина представляет собой |

гории, характеризующие вину, облада- |

|

динамическое психическое отношение, |

ет определенным набором признаков: |

|

то есть психологический процесс, раз- |

1. Динамика вины – это категория, |

|

вивающийся во времени, имеющий |

показывающая изменения основных |

|

свои временные рамки, свое начало и |

количественных (степени и объема |

|

конец. Умысел или неосторожность, |

вины) и качественных (содержания и |

|

возникшие как результат взаимодей- |

формы) характеристик вины. |

|

ствия личности и ситуации, в ходе со- |

2. Динамика вины – это прежде |

|

вершения преступления могут изме- |

всего психологическое, а не правовое |

|

ниться как под влиянием личностных |

понятие, имеющее, однако, опреде- |

|

факторов, так и под влиянием измене- |

ленное уголовно-правовое значение. |

|

ний, происходящих в ситуации. |

3. Динамика вины лица складыва- |

|

Во-вторых, практически все умыш- |

||

ется под влиянием различных объек- |

||

ленные преступления состоят из оп- |

тивных и субъективных обстоятельств. |

|

ределенных этапов, стадий: возникно- |

Такими обстоятельствами могут |

|

вения умысла, обнаружения умысла |

быть, например: сопротивление по- |

|

(этого этапа может и не быть) и реа- |

терпевшего, гибель предмета посяга- |

|

лизации умысла в преступном дея- |

тельства, невозможность осуществле- |

|

нии. Реализация умысла в преступ- |

ния задуманного, вмешательство пра- |

|

ном деянии в свою очередь подраз- |

воохранительных органов или треть- |

|

деляется на: приготовление к пре- |

||

ступлению, покушение на преступ- |

их лиц, добровольный отказ от со- |

|

ление и оконченное преступление. |

вершения преступления и т. д. |

|

4. Динамика вины, кроме всего |

||

В-третьих, лишь в редких случаях |

||

прочего, наделена такими качества- |

||

преступление представляет собой |

||

одномоментный акт, чаще всего |

ми, как непрерывность (неразрыв- |

|

оно складывается из ряда действий |

ность), последовательность, субъек- |

|

или длительного бездействия1. |

тивность, растянутость во времени. |

|

Следовательно, поэтапность в осу- |

5. Динамика вины как психологи- |

|

ческое и правовое явление наделе- |

||

ществлении умышленного преступле- |

||

ния, значительная в ряде случаев рас- |

на множеством форм выражения. |

|

___________________________ |

Наиболее часто встречающиеся в |

|

судебной практике формы – это: |

||

1 Дагель П.С. Котов Д.П. Субъек- |

||

тивная сторона преступления и её ус- |

а) возникновение нового умысла |

|

на совершение более тяжкого или |

||

тановление. Воронеж, 1974. С.75. |

291

ДИН

менее тяжкого преступления, чем предполагалось ранее;

б) возникновение нового умысла в связи с совершением первого умышленного преступления, то есть изменение содержания и направленности умысла в рамках умыш-

ленной формы вины;

в) возникновение умысла в связи с неосторожным совершением преступления, то есть изменение содержания и направленности умысла в рамках обеих форм вины – умышленной и неосторожной;

г) изменение содержания и направленности умысла в связи с динамикой мотивов, целей и иных обстоятельств;

д) изменение содержания нео- сторожности, то есть круга тех фактических обстоятельств, которые субъект сознавал или мог и должен был сознавать;

е) отпадение старого умысла и возникновение нового умысла;

ж) отпадение умысла вообще1. В качестве примера возникнове-

ния умысла на совершение более тяжкого преступления можно привести пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 года № 29, где говорится, что если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, соде-

___________________________

1 Дагель П. С., Михеев Р. И. Теоре-

тические основы установления вины. Владивосток, 1975. С. 78.

янное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как разбой2.

Возникновение нового умысла в связи с совершением первого умышленного преступления встречается, как правило, в двух случаях. При реализации первоначального умысла могут возникнуть препятствия, которые субъект преодолевает путем совершения нового преступления, либо когда новое преступление совершается для сокрытия первоначального. Кроме того, новый умысел может возникнуть, когда ситуация создает субъекту возможность для совершения другого преступления, которой он и пользуется3.

На практике иногда встречается и такая форма динамики вины, когда умысел вообще отпадает. Отпадение умысла обычно происходит по разным причинам. Во-первых, в результате обнаружившейся невозможности доведения преступления до конца

всилу самых разных обстоятельств (сопротивление потерпевшего, вмешательство посторонних лиц, отсутствие предмета посягательства и т.д.);

вэтих случаях субъект несет ответственность за покушение на соответствующее преступление. Во-вторых,

врезультате добровольного отказа лица от совершения преступления по

различным мотивам, при обязательном осознании возможности доведения его до конца; в этой ситуации субъект подлежит ответственности

___________________________

2БВС РФ, февраль 2003 г., № 2.

3Дагель П. С., Котов Д. П. Субъек-

тивная сторона преступления и её установление. Воронеж. 1974. С.77.

292

ДИН

только тогда, когда фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления.

Динамика вины, так же как и любая другая категория, характеризующая вину, имеет серьезное уголов- но-правовое значение. В первую очередь она влияет на квалифика-

цию преступления и индивидуали- зацию наказания. При этом очень важно определить не только форму динамики вины, но и точно установить момент изменения основных количественных и качественных характеристик вины. К основным таким моментам, которые необходимо учитывать в деятельности правоприменительных органов относятся:

-момент возникновения умысла;

-момент изменения содержания умысла или неосторожности;

каяния, точное установление времени совершения преступления и т. д.

Уголовно-правовое значение динамики вины позволяет выделить две её разновидности: существенную и несущественную.

При существенной динамике основные характеристики вины изменяются в такой мере, что это влечёт за собой и изменение для виновного уголовно-правовых последствий. При несущественной динамике изменения в основных характеристиках вины никаким образом не отражаются на дальнейшей уголовноправовой судьбе виновного лица.

Характеризуя динамику вины, следует также отметить, что:

Во-первых, форм динамики вины может быть бесконечное множество и все их нельзя заранее предусмот-

-момент изменения формы вины; реть. Это объясняется тем, что в жиз-

-момент изменения направлен- ни существует огромное многообра-

ности умысла;

-момент увеличения или умень-

шения степени вины;

-момент присоединения к старому умыслу нового умысла;

-момент отпадения умысла.

Игнорирование этих моментов чревато серьезными ошибками в деятельности правоприменительных органов, связанной с уголовно-пра- вовой оценкой совершенного виновным деяния.

Кроме квалификации преступле- ний и назначения наказания динами-

ка вины также оказывает существенное влияние и на правильность решения таких вопросов как: наличие или отсутствие совокупности пре- ступлений, отграничение добро-

вольного отказа от совершения преступления от деятельного рас-

зие ситуаций, которые отражаются в психическом отношении к ним виновного и влекут за собой всевозможные изменения количественных и качественных характеристик вины. Поэтому определить основные формы динамики вины можно лишь опытным путём, опираясь на сведения из судебной практики.

Во-вторых, чаще всего динамика вины сводится к изменению содер- жания вины. Это происходит потому, что содержание вины –централь- ная категория, характеризующая вину, и изменения, происходящие в ней, обычно влекут за собой изменения в других количественных и качественных характеристиках вины.

В-третьих, динамика вины есть психологическое проявление общедиалектического закона отрицания

293

ДИН-ДИС

отрицания. Когда она носит существенный характер и выражается в объективной реальности, то проис-

ходит перерастание преступления.

Динамика вины обязательно должна учитываться судебными органами при решении вопроса о виновности субъекта, уголовно-пра- вовой оценки его деяния и назначения ему наказания.

© С.А. Иванов

ДИСПОЗИЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ

НОРМЫ (от лат. dispositio – распо-

ложение, размещение; структурная часть уголовно-правовой нормы) –

содержащая правило поведения субъекта уголовно-правовых отношений разрешенное или запрещенное уголовным законодательством.

Диспозиция уголовно-правовой нормы ч вполне самостоятельная её часть. Из всех составных частей нормы уголовного права она занимает наибольшее место по объёму в тексте

уголовного закона. Это вместе с тем не мешает отдельным учёным ошибочно говорить о том, что норма уголовного права состоит только из гипотезы и санкции, причём последняя, по существу, является диспозицией1 или что в уголовно-правовой норме гипотеза выполняет функции диспозиции либо они сливаются вместе2.

Диспозиция уголовно-правовой нормы закреплена как в статьях Об-

___________________________

1См., например: Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права. Л.:

Изд-во ЛГУ, 1965. С. 34.

2Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1967. С. 40–41.

щей, так и в статьях Особенной части УК РФ. Однако в Особенной части УК РФ она текстуально выделена намного более четко, чем в Общей части УК РФ. Но главное различие между диспозициями уголовно-пра- вовых норм Общей и Особенной части заключается в их содержании.

В диспозициях Общей части УК РФ, как правило, закреплены:

-признаки составов правомерного причинения вреда объектам уго- ловно-правовой охраны (необходи-

мая оборона, крайняя необходи- мость и т. д.);

-признаки, характерные для всех без исключения составов пре-

ступлений;

-признаки, характерные для поведения виновного в соучастии в пре-

ступлении и при неоконченном пре- ступлении;

-пределы деятельности государственных органов при назначении

наказания и иных мер уголовно- правового характера лицу совер-

шившему преступление либо общественно опасное деяние, а так-

же при освобождении виновного от уголовной ответственности и наказания;

-признаки поведения субъекта, влияющие на смягчение или отягчение назначаемого ему судом наказания и т. д.;

-особенности поведения виновного лица, необходимые для его ос-

вобождения от уголовной ответ- ственности и наказания.

В свою очередь диспозиции Осо-

бенной части содержат:

-признаки конкретных составов преступлений;

-особенности поведения виновного лица, необходимые для того,

294

чтобы освободить его от уголовной ответственности и т. д.

Несмотря на то, что существенную часть содержания уголовноправовой нормы занимают призна-

ки состава преступления, нельзя ставить знак равенства между диспозицией нормы уголовного права и составом преступления. Диспози-

ция уголовно-правовой нормы со-

держит конкретное веление о несовершении отрицательных поступков. Состав же преступления заключает в себе описание признаков преступ-

ления. Состав преступления сам по себе веления не содержит1.

Отсутствие тождества между со-

ставом преступления и диспозици-

ей уголовно-правовой нормы в то же время не влияет на то, что в совокупности диспозиции Общей и Особенной частей УК РФ играют решающую роль при уголовно-пра- вовой оценке совершенного виновным лицом деяния.

В уголовно-правовой науке выделяются следующие виды диспозиций уголовно-правовых норм:

· по способу законодательногоизложения диспозиции:

-простые диспозиции;

-описательные диспозиции;

-бланкетные диспозиции;

-ссылочные диспозиции;

-смешанные диспозиции.

· по структуре диспозиции:

- простые диспозиции– тоесть дис-

позиции, содержащие один состав преступления, в котором все его признаки указаны в единственном числе;

___________________________

1 Курс советского уголовного права. Т. 1. Уголовный закон. М.: Изд-во «На-

ука», 1970. С. 181.

ДИС

-сложные диспозиции – то есть диспозиции, содержащие один со-

став преступления, в котором хотя бы один из его признаков указан во множественном числе;

-альтернативные диспозиции –

то есть диспозиции, содержащие не-

сколько составов преступлений; · покритериюполнотыотражения

вдиспозиции всехспециальных(видовых) свойств преступногодеяния, не зафиксированныхв норме Общей части УК или родовом предписании главы Особенной части:

-полные;

-неполные2;

· по характеру содержащегося в

диспозиции предписания (метода уголовного права);

-запретительные диспозиции –

это диспозиции, которые устанавливают запрет на определенное поведение субъекта под угрозой приме-

нения к нему мер уголовно-право- вого воздействия;

-разрешительные диспозиции –

это диспозиции, в которых допускается определенное поведение субъекта, причем это поведение считается правомерным (соответствующим закону);

-поощрительные диспозиции –

это диспозиции, в которых стимулируется определенное поведение субъекта (например, путем осво-

бождения его от уголовной ответ- ственности и наказания);

-обязывающие диспозиции – это диспозиции, которые ограничивают

___________________________

2 Борисов Э. Т. Уголовный закон // Уголовный закон и преступление. / под ред. Э. С. Тенчова. Иваново. 1997. С. 12.

295

ДИС

свободу лица в выборе своего собственного поведения.

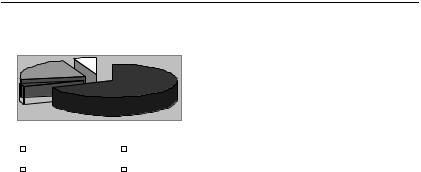

215 |

54 |

|

|

37 |

662 |

|

|

|

запретительные |

|

разрешительные |

|

|

|||

|

|

|||

|

|

обязывающие |

|

поощрительные |

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

© Т.Г. Жукова

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ (от фр. differentiation, лат. differentia – различие; принцип уголовной политики) – это установ-

ленное законодателем, на основе учета определенных обстоятельств, различие в характере и объеме уголовной ответственности, которая может быть возложена на лицо, виновное в совершении преступления.

Дифференциация уголовной ответственности всегда была характер-

на для уголовной политики нашего государства.

В настоящее время правовой основой её проведения является положение ч. 1 ст. 6 УК РФ, где говорит-

ся, что наказание и иные меры уго- ловно-правового характера, при-

меняемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать

характеру и степени обществен- ной опасности преступления, об-

стоятельствам его совершения и лич-

ности виновного. В уголовном пра-

ве России всех периодов его развития дифференциация уголовной от-

ветственности выступает в качестве воплощения распределяющей справедливости, выделенной в свое время еще Аристотелем.

Дифференциация уголовной ответственности характеризуется следующими признаками:

1) она относится к исключительной прерогативе законодателя, который её осуществляет в процессе подготовки и принятия уголовноправовых норм;

2)она находит своё выражение только в уголовном законодательстве;

3)её содержание заключается в разграничении характера и объема уголовной ответственности для различных преступных деяний;

4)в её основе всегда лежит определенное основание, то есть совокупность юридически значимых объек-

тивных и субъективных свойств (признаков) преступного деяния;

5)она носит абстрактный характер, поскольку применяется ко всем преступлениям данного вида;

6)она имеет диапазонный характер закрепления1 в уголовном законе, так как учитывает только типовые признаки преступных деяний;

7)посредством неё устанавливаются преодолимые2 пределы для ин-

дивидуализации наказания.

Дифференциация уголовной ответ-

ственности имеет место как в Общей, так и в Особеннойчасти УК РФ. В Об-

___________________________

1 Это осуществляется посредством использования в УК РФ относительно

– определенных, альтернативных и кумулятивных санкций.

2 Как известно, в соответствии со ст.

64 УК РФ возможно назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.

296

щей части УК РФ она устанавливается путем разграничения уголовной ответственности для взрослых и несовершеннолетних лиц. В Особенной же части используются два способа воплощения принципа дифференциации уголовной ответственности:

·выделение в УК РФ квалифици-

рованных, особоквалифцированных составов преступлений в рамках одной статьи УК РФ;

·выделение специальных составов преступлений путем включения в Особенную часть УК РФ новых статей.

Как уже отмечалось, дифференциация уголовной ответственности осуществляется на основе определен-

ного основания. Этим основанием

дифференциации уголовной ответ-

ственности может быть только тот существенный признак, по которому происходит различение, разграничение, выделение законодателем объема уголовной ответственности. Роль такого признака обычно играет типовая степень общественной опасности деяния и типовая степень общественной опасности личности виновного1. Однако Л. Л. Кругликов и А. В. Василевский не согласны с такой позицией. Они считают, что не только степень, но и характер общественной опасности деяния выступает критерием дифференциации уголовной ответственности2.

Как бы там не было, но основание дифференциации уголовной от-

___________________________

1 Сидоренко Э. Л. Виктимологическая провокация в уголовном праве России: учебное пособие. Ставрополь. 2005, С. 56.

2 Кругликов Л. Л., Василевский А. В.

Дифференциация уголовной ответствен-

ности. СПб., 2003. С.59.

ДИС

ветственности во всех без исключения случаях складывается из одного или нескольких дифференцирующих обстоятельств, классификацию которых можно проводить по различным основаниям.

Так, например, эти обстоятельства можно разделить:

1)по направлению влияния, на изменение объема ответственности на дифференцирующие обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность;

2)по содержательному моменту, на относящиеся к субъективной

иобъективной сфере;

3)по криминологической обо-

снованности, на: а) изменяющие ти-

повую степень общественной опас-

ности; б) характеризующие лич-

ность виновного; в) иным образом влияющие на ответственность.

К обстоятельствам, изменяющим типовую степень общественной опасности, относятся такие обстоятельства, как:

-неоконченная преступная деятельность;

-соучастие;

-извинительные условия (превышение пределов необходимой обороны, превышение мер, необходимых для задержания лица);

-отрицательное поведение потерпевшего;

-тяжкие последствия совершенного преступления.

Обстоятельства, характеризую-

щие личность виновного, составля-

ют следующие обстоятельства:

-возраст;

-пол;

-признаки специального субъекта;

-мотив преступления;

297

ДИС-ДЛ

-роль при совершении преступления в соучастии;

-жестокость, садизм, причинение мучений;

-использование беспомощного

состояния потерпевшего или осознание особо охраняемого статуса потерпевшего;

-использование оружия и других средств

-использование принуждения, доверия;

-особое эмоциональное состояние.

К обстоятельствам, иным образом влияющим на ответственность, можно отнести:

- постпреступное поведение виновного:

а) явка с повинной, чистосердечное раскаяние, способствование раскрытию преступления, оказание медицинской помощи потерпевшим, возмещение вреда и ущерба,

примирение с потерпевшим;

б) добровольный отказ организатора или подстрекателя, если не удалось предотвратить преступление;

в) множественность преступле- ний;

г) неисполнение возложенных судом обязанностей или принудительных мер воспитательного воздействия, уклонение от исполнения наказания, поведение при отбывании наказания;

- объективные условия, влияющие на ответственность:

а) случайное стечение обстоятельств или стечение тяжелых жизненных обстоятельств;

б) условия чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, массовых беспорядков;

в) объективное изменение обстановки;

г) истечение срока давности; д) тяжелая болезнь; е) амнистия1.

Являясь самостоятельным методом уголовной политики, дифференциация уголовной ответственности в то же время входит в качестве составной части в более широкий правовой процесс дифференциации ответственности, которая бывает нескольких видов: 1) юридическая; 2) межотраслевая; 3) отраслевая; 4) правового института; 5) в пределах группы норм; е) в пределах отдельной нормы. Вместе с тем и сама дифференциация уголовной ответственности также подразделяется на дифференциацию: 1) оснований уголовной ответственности; 2) формы (вида) ответственности; 3)

объема уголовной ответственности и уголовного наказания2.

Основное значение дифференциации уголовной ответственности заключается в том, что она способствует реализации принципа справедли-

вости в уголовном праве и оказыва-

ет помощь в достижении целей нака- зания. Ведь, как известно, наказание только в тех случаях может достичь своих целей, когда оно справедливо.

© С.А. Иванов

ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (вид еди-

ничного преступления) – действие или бездействие, сопряженное с

___________________________

1 Сидоренко Э. Л. Виктимологическая провокация в уголовном праве России: учебное пособие. Ставрополь, 2005. С. 59.

2 Кругликов В.В., Василевский А.В.

Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 2003. С. 58.

298

ДЛ-ДОБ

последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования (п. 1 ППВС СССР от 4 марта 1929 г. № 23 (в ред. Постановления Пленума №1 от 14 марта 1963 г.) «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»)1.

Главная специфика длящихся преступлений связана не с конструкцией их юридической формы, а с характером совершения этих преступлений в реальной жизни.

Для длящихся преступлений характерно:

·непрерывное осуществлением состава определенного преступного деяния;

·длительное его совершение;

·несовпадение фактического и юридического моментов окончания преступления. Это происходит в силу того, что юридический момент

окончания длящегося преступления связан с началом действия или бездействия виновного по невыполнению возложенных на него законом обязанностей, а фактическое окончание длящегося преступления имеет место в трех случаях, когда: 1) действие или бездействие по невыполнению возложенных законом обязанностей прекращено самим виновным по его воле; 2) длящееся преступление пресечено действиями правоохранительных органов; 3) когда состав длящегося преступления декриминализирован новым уголовным законом.

___________________________

1 Сборник ППВС СССР, РСФСР

(РФ) М., 1995. С. 5.

В теории уголовного права принято выделять три основные разновидности длящихся преступлений:

1) уклонение лица от выполнения возложенных на него обязанностей

(ст. ст. 157, 192 УК РФ и др.);

2)хранение запрещенных, изъятых из свободного обращения предметов (ст. ст. 222, 228 УК РФ и т. п.);

3)незаконное ограничение свободы потерпевшего (ст.ст. 126, 127, 128 УК РФ)2.

Особенности длящихся преступ-

лений влияют на решение вопросов об освобождении от уголовной ответственности, в связи с истече-

нием сроков давности, применение актов амнистии или помилования, определение времени совершения преступления и т. д.

© М.И. Третьяк

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ – это прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.

В соответствии с уголовным законом добровольным отказом признаётся такое прекращение лицом преступления от доведения его до конца, которое совершено:

а) добровольно, то есть когда лицо, совершающее преступление самостоятельно, по собственной воле от-

___________________________

2 Куличенко Н. Н. Уголовно-право- вая оценка единичного сложного преступления. Автореф. дис… канд. юрид.

наук. Омск, 2006. С. 15.

299

ДОБ

казалось от доведения его до конца, а не из-за невозможности осуществить задуманное. Мотивы добровольного отказа могут быть самыми разными (страх, раскаяние, боязнь подвергнуться уголовному преследованию, потеря интереса к преступному результату и т. д.) и уголовно-пра- вового значения не имеют;

б) окончательно – это означает, что лицо отказалось от доведения этого преступления навсегда, а не сделало перерыв до наступления более благоприятных условий достижения преступного результата;

в) полностью, то есть лицо прекратило весь совершаемый им объем преступных действий, на-

правленных на приготовление к преступлению или на покушение на преступление;

г) при осознании возможности доведения преступления до конца –

это означает, что лицо понимает тот факт, что может реализовать преступное намерение до конца. Если лицо отказалось от завершения преступления в силу непреодолимых внешних препятствий, либо в связи с невозможностью окончить преступление, либо было задержано правоохранительными органами, то такой отказ будет не добровольным, а вынужденным. Подобный отказ не исключает уголовной ответственности за совершенное им неокон-

ченное преступление.

д) своевременно, то есть либо на допреступных стадиях, либо на ста-

дии приготовления к преступле-

нию, либо на стадии неоконченного

покушения на преступление. Доб-

ровольный отказ на стадии оконченного покушения либо уже после окончания преступления невозмо-

жен1. Так, не будет добровольного |

|

|||

отказа в том случае, когда лицо, пол- |

|

|||

ностью совершив намеченные дей- |

|

|||

ствия, не добивается желаемого и |

|

|||

отказывается от повторной попытки |

|

|||

совершения преступления; |

|

|

||

|

|

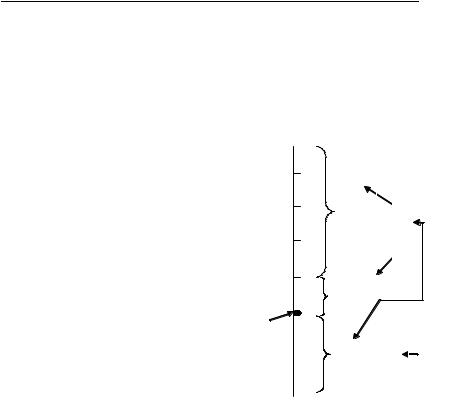

Стадии |

|

|

|

|

совершения |

|

|

|

|

преступления |

|

|

формирование |

|

|

ОТКАЗ |

|

умысла |

|

|

|

|

обнаружение |

форме |

|

||

умысла |

|

возможен |

||

|

|

|||

приготовление к |

пассивной |

ДОБРОВОЛЬНЫЙ |

||

преступлению |

||||

Покушение на преступление |

неокон |

|||

ченное |

в |

|||

|

||||

окон- |

в активной |

|||

ченное |

форме |

|||

|

|

|||

момент окон- |

|

|

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ |

|

чания преступ- |

|

возможно |

||

ления |

|

невоз- |

||

|

|

можен |

||

|

|

|

||

е) как в активной форме, так и в |

|

|||

пассивной форме. Обычно добро- |

|

|||

вольный отказ осуществляется путем |

|

|||

бездействия, но в некоторых ситуаци- |

|

|||

ях добровольный отказ может выра- |

|

|||

___________________________ |

|

|

||

1 Более правильным было бы счи- |

|

|||

тать, что добровольный отказ невозмо- |

|

|||

жен при оконченном покушении только |

|

|||

в тех случаях, когда между оконченным |

|

|||

покушением и наступившими послед- |

|

|||

ствиями не имеется разрыва во време- |

|

|||

ни и виновный уже не может вмешать- |

|

|||

ся в развитие причинно-следственной |

|

|||

связи и предотвратить наступление об- |

|

|||

щественно опасных последствий. |

|

|

||

300