10046

.pdf

|

признаки |

|

Данные |

|

|

|||

№ |

деятельного |

|

|

|

||||

п/п |

раскаяния |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

2 |

Антоновой |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

Меньшиковой Н.А. |

|

|

|

|

|

|

Петриковой С.В. |

|

3 |

||

|

|

|

|

|

А.Г. |

|||

|

|

|

|

|

|

|||

1 |

явка с по- |

19,09 % |

|

73,4 % |

2,3 %* |

|||

|

винной |

|

|

|

32,5 %* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

возмещение |

65,45 % |

|

68% |

53,3 %* |

|||

|

ущерба |

|

|

|

20,5 %* |

|

|

|

3 |

имеет |

посто- |

22,06 %* |

|

– |

|

– |

|

|

янное |

|

место |

|

|

|

|

|

|

жительства |

|

|

|

|

|

||

4 |

на |

диспан- |

5,5 %* |

|

– |

|

– |

|

|

серном |

учете |

|

|

|

|

|

|

|

не состоит |

|

|

|

|

|

||

5 |

лицо, |

|

имеет |

20,59 %* |

|

– |

|

– |

|

на иждивении |

|

|

|

|

|

||

|

ребенка |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

добровольная |

10,91 % |

|

– |

|

– |

||

|

выдача |

ору- |

|

|

|

|

|

|

|

дий преступ- |

|

|

|

|

|

||

|

ления |

|

|

|

|

|

|

|

7 |

признание, |

29,4 %*; |

|

– |

|

– |

||

|

осознание |

40 % |

|

|

|

|

||

|

вины |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

извинение |

10 % |

|

– |

|

– |

||

|

перед |

потер- |

|

|

|

|

|

|

|

певшим |

|

|

|

|

|

|

|

9 |

чистосердеч- |

– |

|

44 % *; |

|

– |

||

|

ное |

призна- |

|

|

|

|

|

|

|

ние |

|

|

|

|

|

|

|

10 |

дача |

призна- |

– |

|

18 %*; |

|

– |

|

|

тельных |

по- |

|

|

84 %*; |

|

|

|

|

казаний |

|

|

|

|

|

|

|

___________________________

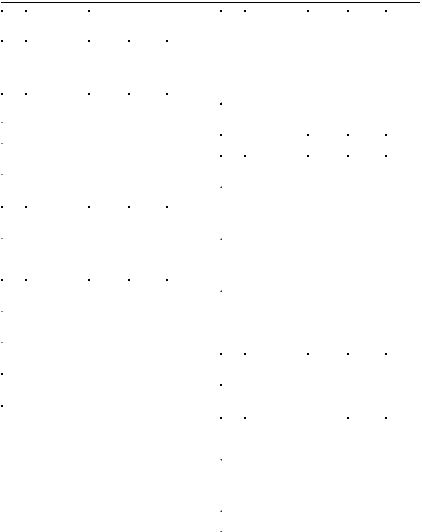

1 Петрикова С.В. Некоторые вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. (Материалы 4-й Международной научно-практической конференции 2526 января 2007г.) М., 2007. С. 259.

2Меньшикова Н.А. Деятельное раскаяние в уголовном праве (проблемы теории и практики). Дис.…. канд. юрид. наук. Хабаровск. 2002. С.16.

3Антонов А.Г. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности. Дис.…. канд.

юрид. наук. Томск. 2000. С. 106.

|

|

|

|

|

|

ДЕЯ |

11 |

возможно |

|

33,82 %* |

– |

– |

|

|

исправление |

|

|

|

||

|

без |

назначе- |

|

|

|

|

|

ния наказания |

|

|

|

||

|

(либо |

|

без |

|

|

|

|

привлечения |

|

|

|

||

|

к уголовной |

|

|

|

||

|

ответствен- |

|

|

|

||

|

ности) |

|

|

|

|

|

12 |

положитель- |

97,05 %* |

– |

– |

||

|

ная |

характе- |

|

|

|

|

|

ристика |

|

|

|

|

|

13 |

раскаяние |

92,65 %* |

– |

– |

||

|

лица |

|

|

34,55 % |

|

|

14 |

отсутствие |

16,18 %* |

– |

– |

||

|

тяжких |

по- |

|

|

|

|

|

следствий |

|

|

|

||

15 |

деяние |

не |

11,03 %* |

– |

– |

|

|

представляет |

|

|

|

||

|

большой |

об- |

|

|

|

|

|

щественной |

|

|

|

||

|

опасности |

|

|

|

||

16 |

лицо, |

|

не |

6,62 %* |

– |

– |

|

представляет |

|

|

|

||

|

большой |

об- |

|

|

|

|

|

щественной |

|

|

|

||

|

опасности |

|

|

|

||

17 |

нецелесооб- |

9,56 %* |

– |

– |

||

|

разность при- |

|

|

|

||

|

влечения |

к |

|

|

|

|

|

уголовной |

|

|

|

||

|

ответствен- |

|

|

|

||

|

ности |

|

|

|

|

|

18 |

изобличение |

18,18 % |

– |

– |

||

|

других соуча- |

|

|

|

||

|

стников |

|

|

|

|

|

19 |

сообщение о |

2,73 % |

– |

– |

||

|

готовящемся |

|

|

|

||

|

преступлении |

|

|

|

||

20 |

недопущение |

6,36 % |

– |

– |

||

|

впредь |

по- |

|

|

|

|

|

добных |

дея- |

|

|

|

|

|

ний |

|

|

|

|

|

21 |

способство- |

– |

56 %*; |

100 %* |

||

|

вание |

|

рас- |

|

49,1 % |

|

|

крытию |

пре- |

|

|

|

|

|

ступлений |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

22 |

иные |

призна- |

– |

43 %* |

8,4 %* |

|

|

ки |

|

|

|

|

|

Примечание: звездочкой отмечены материалы уголовных дел, самостоятельно изученные исследователем; подчеркиванием выделены результаты анкетирования практических работников.

281

ДЕЯ

Все вышеперечисленные основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием принято классифицировать на различные группы:

1)в зависимости от социально полезной направленности действий субъекта на:

– обеспечивающие интересы государства и общества (явка с повинной, способствование раскрытию преступлений);

– обеспечивающие интересы потерпевшего от преступления (возмещение причиненного ущерба или иным образом заглаживание вреда)1;

2)в зависимости от гносеологи-

ческой сущности на:

–объективные (перечислены в ч.

1ст. 75 УК РФ);

–субъективные (выделяются теоретиками уголовного права, которые к ним относят: искреннее сожаление о содеянном, осознание вредности субъектом своих противоправных поступков, признание лицом своей вины и т. д.).

Отсутствие в ч. 1 ст. 75 УК РФ субъективных оснований деятельного раскаяния порождает у теоретиков

уголовного права вполне закономерный вопрос: а нет ли противоречия между названием ст. 75 УК РФ и её внутренним содержанием? Ведь, по их мнению, термин «раскаяние» предполагает и изменение психического отношения к содеянному. В связи с чем они предлагают изменить название ст. 75 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в

___________________________

1 Чернова М. Б. Деятельное раскаяние как институт освобождения от уголовной ответственности (ст. 75 УК РФ). Дис… канд. юрид. наук. СПб, 2006. С. 62.

связи с деятельным раскаянием» на «Освобождение от уголовной ответственности в связи положительным постпреступным поведением лица, совершившего преступление»2.

Невыясненным в теории уголовного права является и другой вопрос: а следует ли всегда устанавливать, субъективные основания при освобождении виновного от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием? Так, например, Л. В. Лобанова призывает отразить в тексте ст. 75 УК «обязательность констатации раскаяния лица, совершившего преступление, то есть обязать следствен- но-судебные органы устанавливать психическое отношение лица к содеянному и мотивы устранения им вреда, причиненного деянием3».

Другие авторы полагают, что устанавливать субъективные признаки нет необходимости и для освобождения лица от уголовной ответственности достаточно выявить только объективные признаки4. Логично предположить, что более верной является вторая позиция, так как, вопервых, субъективные условия в отрыве от объективных достаточно сложно установить, а само по себе

___________________________

2 Хархардин Д. Н. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении. Дис… канд. юрид. наук. Орел, 2004. С. 37.

3 Лобанова Л. В. К вопросу о соответствии наименования и содержания ст. 75 УК РФ // Вопросы юридической техники в уголовном и уголовно-процес- суальном законодательстве. Ярославль. 1997, С. 32.

4 Яни П. Специальный случай освобождения за налоговые преступления от уголовной ответственности // Российская юстиция. 2000. №1. С.8.

282

положительное постпреступное поведение однозначно свидетельствует о социально полезной направленности действий виновного. Во-вторых, в ряде случаев и при определенных обстоятельствах, изменение психического отношения к содеянному вообще нельзя достоверно выяснить и это может привести на практике к неоправданному сужению применения ст. 75 УК РФ. И, наконец, в-тре- тьих, применение освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и так зависит от судебного усмотрения и только он может решать, какие условия, кроме предусмотренных ст. 75 УК РФ, следует учитывать в данном конкретном случае, а какие не следует. Поэтому требовать от судов обязательного учета субъективных условий деятельного раскаяния, тем более, когда они не предусмотрены уголовным законом, нет никакой необходимости.

Вместе с тем роль субъективных оснований недооценивать тоже нельзя. Двусмысленная формулировка ч. 1 ст. 75 УК РФ о том, что «лицо вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным» оставляет достаточно широкие пределы для её толкования и не позволяет однозначно судить о соотношении объективных и субъективных условий в правовой конструкции деятельного раскаяния. С одной стороны, ч. 1 ст. 75 УК РФ можно применять судам только при выполнении лицом всех объективных оснований деятельного раскаяния и в этом случае буква закона будет пониматься правоприменительными органами в том смысле, что явка с повинной, способствование раскрытию преступления и т. д. автоматичес-

ДЕЯ

ки свидетельствует о деятельном раскаянии виновного и, как следствие этого, об утрате им общественной опасности. С другой стороны, термин «деятельное раскаяние», употребленный в тексте ч. 1 ст. 75 УК РФ, может расцениваться практическими работниками и как дополнительное к объективным основаниям субъективное основание, которое требует обязательного установления при решении вопроса о применении этого вида освобождения от уголовной ответственности. Хотя в последнем случае в ч. 1 ст. 75 УК РФ вместо термина «деятельное раскаяние» уместней было бы употребить термин «раскаяние». Поскольку раскаяние как таковое определяется в теории уголовного права как осознание противоправности содеянного, признание своей вины, сожаление по поводу своего поступка и твердое намерение не совершать подобного в будущем1.

В связи с вышеизложенным в научной литературе уже давно предлагается дополнить ч. 1 ст. 75 УК РФ таким субъективным основанием освобождения от уголовной ответственности, как чистосердечное раскаяние. Однако употребление слова «чистосердечное» в наименовании этого основания было бы излишним. Так как, во-первых, раскаяние не может по своей сути быть не чистосердечным об этом прежде всего говорит сам термин «раскаяние»2. А

___________________________

1Чернова М.Б. Деятельное раскаяние как институт освобождения от уголовной ответственности (ст. 75 УК РФ). Дисс… канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 61.

2Раскаяние – искреннее сожаление о содеянном.

283

ДЕЯ

во-вторых, термин «чистосердечное раскаяние», свидетельствует о коренной перестройке внутренней психологической и социальной установки лица, в результате чего у виновного меняется его психическое отношение к совершенному преступлению с позитивного (одобрительного), на негативное (отрицательное) чего ждать в условиях современной социальной действительности было бы наивно. Тем более что уголовный закон вряд ли может полностью отразить те субъективные процессы, которые имеют место в психике виновного лица.

При применении ст. 75 УК РФ практические работники сталкиваются еще и с таким вопросом: в каком случае можно освободить виновное лицо от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, при выполнении им всех положительных постпреступных действий, которые предусмотрены ч. 1 ст. 75 УК РФ либо только одного из них? В теории уголовного права сложилось несколько точек зрения по этому вопросу. Одни авторы полагают, что для освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием не обязательно наличие всей совокупности его элементов1. Другие учёные, напротив, считают, что только совокупность всех указанных в ч.1 ст. 75 УК РФ действий лица, совершившего преступление, позволяет констатировать деятельное раская-

___________________________

1 Коломеец В. Явка с повинной – новый взгляд // Российская юстиция. 1997.

№10. С. 35.

ние2. Точка зрения третьих учёных состоит в том, что общее правило о совокупности признаков не распространяется на случаи, когда преступление не повлекло причинения материального ущерба или морального вреда, а следовательно, в позитивном посткриминальном поведении лица могут отсутствовать «возмещение причиненного ущерба или иное заглаживание вреда3». В теории уголовного права предлагалось даже разделить эти признаки в зависимости от обеспечиваемых интересов и придать им статус самостоятельных оснований освобождения от уголовной ответственности4. При этом приоритет отдавался защите интересов потерпевшего5.

Какой бы точке зрения не отдать в данном случае предпочтение, бесспорно, явное недоумение вызывает позиция тех авторов, которые считают, что виновный должен выпол-

___________________________

2 Михайлов В. Признаки деятельного раскаяния // Российская юстиция. 1998. .№ 4, С. 5. Белоусова Е. А. Пре-

кращение уголовного преследования в стадии предварительного расследования. Автореф. дис. .. канд. юрид. наук.

СПб., 2004. С. 29.

3 Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Законность. 1999.

№5. С. 17.

4 Лобанова Л. В. К вопросу о соответствии наименования и содержания ст. 75 УК РФ // Вопросы юридической техники в уголовном и уголовно-процес- суальном законодательстве. Ярославль, 2000. С. 31-32.

5 Кузнецова Н. Ф. О соотношении Общей и Особенной частей в проекте Уголовного кодекса. Ярославль, 1994. С. 61.

284

ДЕЯ

нить все предусмотренные уголовным законом положительные постпреступные действия для освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Поэтому нельзя согласиться с точкой зрения Л. В. Лобановой, которая считает, что если дознаватель, следователь или прокурор прекращают уголовное преследование в отношении лица, не выполнившего хотя бы одно из условий деятельного раскаяния, то такое освобождение от уголовной ответственности не только незаконно, но и содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ1. По некоторым уголовным делам невозможно требовать от подозреваемого или обвиняемого выполнения всех действий, являющихся признаками деятельного раскаяния, просто потому, что особенности конструкции неко-

торых составов преступлений не позволяют это сделать. Например, не все преступления, попадающие в правовое поле данного института, обладают составами, предусматривающими наступление обществен-

но опасных последствий, размер которых можно соответствующим образом оценить и тем самым возместить нанесенный ущерб. Иногда отсутствует (ст. ст. 222, 228 УК РФ и др.) потерпевший и тогда возмещать ущерб или иным образом заглаживать вред просто некому. Кроме

того, в некоторых случаях виновному не представляется возможным осуществить явку с повинной. Такая ситуация имеет место, например, в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается не в случае явки с повинной, а по иному поводу.

Осознавая несостоятельность требования совокупности всех оснований деятельного раскаяния, некоторые сторонники кумулятивной теории делают оговорку: совокупность признаков деятельного раскаяния обязательна, если подозреваемый (обвиняемый) имеет возможность осуществить их2. Иными словами обвиняемый обязан выполнить все зависящие от него позитивные постпреступные действия, указанные в ст. 75 УК РФ3. В то же время эти исследователи считают, что если преступление было возбуждено не по поводу явки с повинной, а по иному поводу, то прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием лица будет незаконным4.

Если же исходить из практических соображений, то наиболее предпочтительной выглядит позиция М. Б. Черновой, которая считает, что для освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным

раскаянием необходимо выполнение таких условий деятельного раскаяния, которые зависят от воли и

___________________________

___________________________ |

2 См. Чувилев А. Деятельное раска- |

1 Лобанова Л. В. Незаконное осво- |

яние // Российская юстиция. 1998. |

бождение от уголовной ответственнос- |

№10. С. 6. |

ти: проблемы квалификации и правовой |

3 См. Чувилев А. Ерохина Н. Надзор |

регламентации // Юридическая техника |

за законностью прекращения уголов- |

и вопросы дифференциации ответствен- |

ных дел в связи с деятельным раская- |

ности в уголовном праве и процессе. |

нием // Законность. 1999 №8. С.22. |

Ярославль. 1998. С. 91–92. |

4 Там же. С.23. |

285

ДЕЯ

объективных возможностей лица1. Она в наибольшей степени отвечает современным реалиям практики применения нормы о деятельном раскаянии и главное её требования выполнимы для виновного. Необходимо также отметить то, что к уяснению содержания статьи о деятельном раскаянии нельзя подходить исключительно с формальной точки зрения. В любом случае, если речь идет непосредственно о ч. 1 ст. 75 УК РФ, в каждой конкретной ситуации вопрос о необходимом для освобождения от уголовной ответственности объеме и качественном наполнении признаков деятельного раскаяния должен решаться строго индивидуально. Обязательные основания такого освобождения состоят лишь в том, что решение о прекращении уголовного преследования, принимаемое компетентными органами, должно быть обосновано и мотивировано, а также максимально возможным образом обеспечивало защиту интересов потерпевшего от преступления. Подтверждение таким выводам содержится и в криминологических исследованиях С.В. Петриковой. В ходе изучения материалов уголовных дел ею не было обнаружено ни одного дела, прекращенного в связи с деятельным раскаянием, где виновный выполнил бы все посткриминальные положительные действия, закрепленные в ч. 1 ст. 75 УК РФ2.

___________________________

1 Чернова М.Б. Деятельное раскаяние как институт освобождения от уголовной ответственности (ст. 75 УК РФ). Дис… канд. юрид. наук. СПб., 2006. С.146.

2 Петрикова С.В. Некоторые вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Уголовное право: стратегия

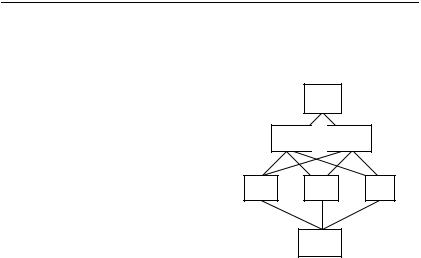

Таким образом, исходя из вышеизложенного о применении ч. 1 ст. 75 УК РФ структуру деятельного раскаяния можно представить следующим образом:

В

Н

С

С

Я А З

П

Примечание: В – впервые совершенное преступление; Н – преступление небольшой тяжести; С – преступление средней тяжести; Я – добровольная явка с повинной; а – активное способствование раскрытию преступлений; З

– возмещение ущерба или иное заглаживание вреда; П – виновное лицо перестало быть общественно опасным. Следовательно, видами деятельного раскаяния могут быть следующие комбинации условий и оснований освобождения от уголовной ответственности: ВНЯП; ВНАП; ВНЗП; ВСЯП; ВСАП; ВСЗП.

В целях углубленного анализа юридической конструкции деятельного раскаяния в научной литературе было введено понятие «состава деятельного раскаяния3». По анало-

___________________________

развития в XXI веке. Материалы 4-й Международной научно-практической конференции. 25 – 26 января 2007 г. М., 2007. С. 261.

3 См.: там же. С. 99–112.

286

ДЕЯ

гии с составом преступления состав деятельного раскаяния слагается из четырех элементов: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.

Объектом деятельного раскаяния считаются уже нарушенные преступлением общественные отношения и интересы, охраняемые уголовным законом, которые виновный должен по возможности максимально полно восстановить. В этом смысле объект деятельного раскаяния практически полностью совпа-

дает с объектом преступления.

Объективную сторону деятельного раскаяния образуют: 1) позитивное поведение субъекта, заключающееся в совершении указанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ действий; 2) наступившие социально полезные последствия (например, раскрытие преступления, облегчение работы правоохранительным органам, снижение государственных затрат на борьбу с преступностью, возмещение причиненного потерпевшему ущерба или иное заглаживание нанесенного ему вреда и т. д.); 3) причинноследственную связь между положительным поведением и наступившим социально-полезным результатом; 4) время совершения положительных действий, указанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, – после совершения преступления и до момента вынесения обвинительного приговора суда.

Субъектом деятельного раскаяния может выступать только лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести и подлежа-

щее уголовной ответственности.

Субъективная сторона деятельного раскаяния выражается в прямом

умысле. Обязательным признаком субъективной стороны является также добровольность совершенных положительных постпреступных действий. Мотивы, побудившие лицо осуществить положительное постпреступные действия не имеют строгой законодательной регламентации, но учитываются судом при освобождении виновного от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Юридическое значение положительного постпреступного поведения лица, составляющего объективное содержание деятельного раскаянии заключается в том, что согласно уголовному законодательству явка с повинной, способствование раскрытию преступления и возмещение причиненного ущерба или иное заглаживание причиненного вреда могут выступать не только в качестве объективных оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ), но и

смягчающими наказание обстоя- тельствами (п. «и» и п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Именно поэтому, объективные основания деятельного раскаяния являются не только средства-

ми дифференциации уголовной от- ветственности, но и средствами индивидуализации наказания.

Помимо этого деятельное раскаяние также может служить дополнительным основанием освобождения от уголовной ответственности в том случае, когда виновного нельзя освободить от неё в связи с примирением с потерпевшим, то есть по ст. 76 УК РФ. Это, в частности, ситуации, когда виновный совершил все

287

ДЕЯ-ДИВ

от него зависящие действия по заглаживанию причиненного потерпевшему вреда, а потерпевший все равно отказывается от примирения.

Социальное и криминологическое значение деятельного раскаяния не менее велико и значимо.

Так, законодатель, в частности, вводя этот институт уголовного права, стремился решить следующие задачи:

–понизить уровень репрессивности уголовной политики;

–создать дополнительные меры по защите интересов потерпевшего;

–сократить материальные и иные расходы на содержание учреждений

уголовно-исполнительной системы;

– разгрузить в необходимых пределах следственные изоляторы и места лишения свободы, предохранить их от чрезмерного наполнения;

– создать стимул социально -по- лезного поведения виновных после совершения преступления и сделать его активной фигурой в решении вопроса своей дальнейшей судьбы;

– в максимально возможной степени снизить уровень рецидивной преступности и судимости среди населения;

– достигнуть цели наказания в отношении виновного в виде восстановления социальной справедливости и его исправления без привлечения его к уголовной ответственности. Это в современных условиях тем более важно потому, что ресоциализация виновного лица после отбывания наказания является достаточно проблематичным процессом и в настоящее время в российском государстве реально не созданопрактическиникаких механизмов для её осуществления.

Вто же время нельзя забывать и

отом, что влияние освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием на дальнейшее поведение лица, совершившего

преступление, остаётся достаточно мало изученным явлением в науке.

Деятельное раскаяние – ответственный юридический и нравственный акт лица, совершившего преступление, и важно, чтобы он не остался без внимания правоприменительных органов. Учет и доказывание деятельного раскаяния виновного в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ входит в обязанности лиц, производящих расследование, так как данный факт может повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности.

В настоящее время в уголовном праве России в соответствии со ст. 75 УК РФ выделяются два вида деятельного раскаяния:

·общеуголовное деятельное раскаяние (ч.1 ст. 75 УК РФ);

·специальные виды деятельного раскаяния (ч.2 ст. 75 УК РФ).

©С.А. Иванов

ДИВЕРСИЯ (состав преступления,

предусмотренный ст. 281 УК РФ) –

это совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

Объектом диверсии являются общественные отношения, обеспечивающие экономическую безопасность и обороноспособность РФ.

288

Под экономической безопаснос-

тью РФ понимается состояние защищенности важнейших экономических интересов нашего государства.

Обороноспособность РФ означа-

ет состояние защищенности нашего государства от возможного нападения внешнего агрессора и включает такие элементы, как экономический и военный потенциал России, боевая подготовка и профессионализм личного состава Вооруженных Сил РФ, мобилизационная готовность гражданского населения, проживающего в нашей стране, и т. п.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ, выступают: 1) предприятия; 2) сооружения; 3) пути и средства сообщения; 4) средства связи; 5) объекты жизнеобеспечения.

Предприятие – это имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (ч. 1 и ч. 2 ст. 132 ГК РФ, часть первая от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ в ред. ФЗ от 18 де-

кабря 2006 г. № 231-ФЗ1).

___________________________

1 СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

ДИВ

К предприятиям относятся: фабрики, заводы, комбинаты и другие промышленные объекты.

Сооружением признается искусственное строение, функционально предназначенное для удовлетворения различных потребностей человека (например, размещения людей или хранения различных материальных предметов). Ими являются плотины, водонапорные сооружения, здания, склады, заборы, ограждения и т. д.

Путями и средствами сообщения

считаются различные устройства и коммуникации, предназначенные для движения различных видов транспорта (мосты, автомобильные дороги, туннели, железнодорожные пути, судоходные каналы, взлетнопосадочные полосы и т. д.).

Под средствами связи понима-

ются технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи (ст.2 ФЗ РФ от 7 июля

2003 г. № 126-ФЗ «О связи»2).

К объектам жизнеобеспечения

следует относить объекты коммунальной сферы (например, здания, сооружения, устройства и т. д.), обеспечивающие нормальные условия для проживания людей и функционирования предприятий, в том числе предназначенные для выработки и транспортировки потребителю электро-

энергии, воды, тепла, газа и т. п.

___________________________

2 СЗ РФ, 14.07.2003, № 28, ст. 2895.

289

ДИВ-ДИН

Объективная сторона преступ-

ления, указанного в ч.1 ст. 281 УК РФ выражается в совершении взрыва, поджога и иных действий, направленных на уничтожение или повреждение указанных выше объектов.

Взрыв, поджог и иные действия являются способами совершения диверсии.

Взрыв – это мгновенная химическая реакция, приводящая к выделению большого количества энергии обладающей разрушительной силой.

Поджогом считается термическое воздействие на предметы материального мира с целью вызвать неконтролируемое горение (пожар).

К иным действиям относится ус-

тройство аварий и катастроф, обвалов, затоплений, отравлений, радиоактивных и иных подобных заражений и загрязнений и т.д.

Квалификация по ст. 281 УК РФ осуществляется только в том случае, если совершение взрыва, поджога и иных действий должно быть направлено на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения.

Под разрушением вышеперечисленных объектов понимается их физическое уничтожение, невозможность эксплуатации по целевому назначению, экономическую нецелесообразность восстановления.

Повреждением считается приведение указанных в диспозиции ч. 1 ст. 281 УК РФ объектов в частичную или временную негодность, когда их восстановление возможно и экономически целесообразно.

Диверсия является оконченным преступлением с момента совершения взрыва, поджога и иных дей-

ствий, направленных на уничтожение или повреждение названных в диспозиции ч. 1 ст. 281 УК РФ объектов. При этом не имеет значения были ли объекты, в отношении которых совершалась диверсия, фактически разрушены или повреждены.

Гибель людей в результате диверсионного акта не охватывается составом ст. 281 УК РФ и образует совокупность диверсии с убийством при отягчающих обстоятельствах (например, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Субъективная сторона дивер-

сии характеризуется прямым умыс- лом. Лицо осознает, что совершает взрыв, поджог и иные действия, направленные на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи и объектов жизнеобеспечения населения и желает совершить именно эти действия.

Обязательным признаком диверсии является наличие специальной

цели преступления – подрыва эко-

номической безопасности и обороноспособности РФ. Данная цель преступления лежит в основе отграничения диверсии от террористи-

ческого акта (ст. 205 УК РФ) и от

приведения в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 2152 УК РФ).

Субъект диверсии – общий, достигший 16-летнего возраста.

Квалифицированным составом

преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ (ч. 2), является совершение диверсии организованной группой.

© П.В Волосюк

ДИНАМИКА ВИНЫ (категория, ха-

рактеризующая вину) – изменение основных количественных (степени

290