Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностр

..pdf

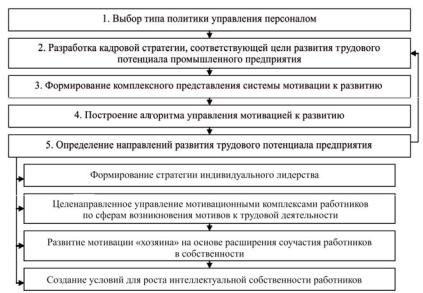

Рис. Схема модели управления развитием трудового потенциала промышленного предприятия

Реализация этой политики происходит посредством разработки соответствующей кадровой стратегии (2-й этап модели управления развитием трудового потенциала промышленного предприятия). Известно, что все варианты кадровой стратегии предприятия, по сути, сводятся к определению приоритетов в соотношении возможностей трудового потенциала и целей стратегического развития предприятия.

Главным направлением реализации кадровой стратегии промышленного предприятия должно стать создание гарантий развития личных трудовых потенциалов работников, свободы использования ими профессиональных способностей, а также создание условий для профессионального обучения и повышения квалификации работников, имеющих мотивацию к развитию. Отсюда следует, что представление системы мотивации к развитию должно иметь комплексный характер и позволять предприятию выбирать альтернативные инструменты мотивации по основным компонентам ее формирования с четко определенным ожидаемым результатом от использования этих инструментов.

693